1793年,马戛尔尼率领使团访问中国,这批英国人在旅行日记中记载下了对大清的观感。在他们看来,大清闭关自守,过度敏感,对外国人怀有敌视而又恐惧的态度,生怕他们影响到老百姓,从而危害到王朝的统治。清国地大物博、人口众多并且历史悠久,这足以引以为豪,但黑格尔在《历史哲学》中说过:

“我们首先要排除那种偏见,以为长久存在是什么优越的事情,万古长存的山岭并不胜于生命短促、瞬息即逝的玫瑰。”

清国人虽以历史悠久为荣,然而在洋人看来,这个国家就像一具僵化的木乃伊——千百年过去了,它依然毫无变化、毫无发展,经历了那么长时间,却始终未发展成一个高度文明的社会,反而令人自卑。

据使团成员记载, 和珅 在陪伴使团游玩御花园之后,忽然感到身体有恙,于是他请使团派 吉兰大夫 来给自己看病。这名英国医生描绘了大清江湖郎中们的看病方法:中国的大夫只按脉而不必询问病情,他们断言说和中堂的身体内有一股恶风到处移动,走到哪里,哪里就痛;诊治的方法就是在疼痛处扎一个洞,以便把恶风放出去。于是他们采用针灸的方法,不断地刺痛和中堂的皮肤,但是病情却始终不见减轻。于是,御医们又辩解说是体内的恶风太顽强,所以才无法根除。最后,吉兰大夫用西式的方法,诊断出和珅其实是患有风湿病和小肠疝气。

整个大清国就像和中堂的身体一样,它的内部早已衰老、腐化了,外在却还维持着高大威猛的形象。外人很容易就看得出来,而清朝人却像那些江湖郎中一样,固守传统偏见,所以始终未能察觉。

在1840年之前,清朝人都还沉迷在盛世的迷梦之中不可自拔。英国使团写道: “中国人一向自认为是天府之国,不需要对外贸易就能自给自足。中国同任何外国的贸易,绝不承认是互利,而只认为是对外国的特别恩赐。” 这种愚昧自大的态度被乾隆的国书所证实。据《东华录》记载,乾隆在国书中说: “尔国王表内恳请派一尔国人居住天朝,照管尔国买卖一节,此与天朝体制不合,断不可行。” 接着乾隆一一驳回了英国人的请求,不想“赐予恩惠”,在国书的末尾他还警告说如果英国的商船擅自来访,大清必将其逐入大海, “勿谓言之不预也”。

不过,英国使团发现中国的老百姓对清朝统治者怀有微妙的态度—— “中国大多数人把政府的更换认为是自己改善命运的条件”, 尽管官府极力灌输忠君爱国的思想,但只要老百姓的苦难过大,不管是不是君主造成的,“老百姓都会抛弃忠君思想而希望另外一个人来代替他”,这是中国频繁发生改朝换代的原因。

其 实,中国人也察觉到这种情况,龚自珍就在《乙丙之际著议第七》问: “天何必不乐一姓耶?鬼何必不享一姓耶?” 就连老百姓也渴望接受一姓的平稳统治,以便免除遭受改朝换代的兵乱之苦。可是为什么还是有许多人要揭竿而起,选择推倒重建 呢 ?

这是因为一代有一代之恶政,在前一个王朝统治的末期,百姓被压迫得生不如死,而统治者又固守祖宗之法,不肯改革放利,导致积重难返,非得革命不可。 只有通过革命推翻旧朝,才能实现改革的目标。所以改革是百姓的呼声, 如果统治者“拘一祖之法,惮千夫之议”而不肯“自改革”,那么百姓将会抛弃他,选择“以力改革”。 当事情发生到百姓把改朝换代当做改善自身命运的条件之后,一切就都无法挽回了。

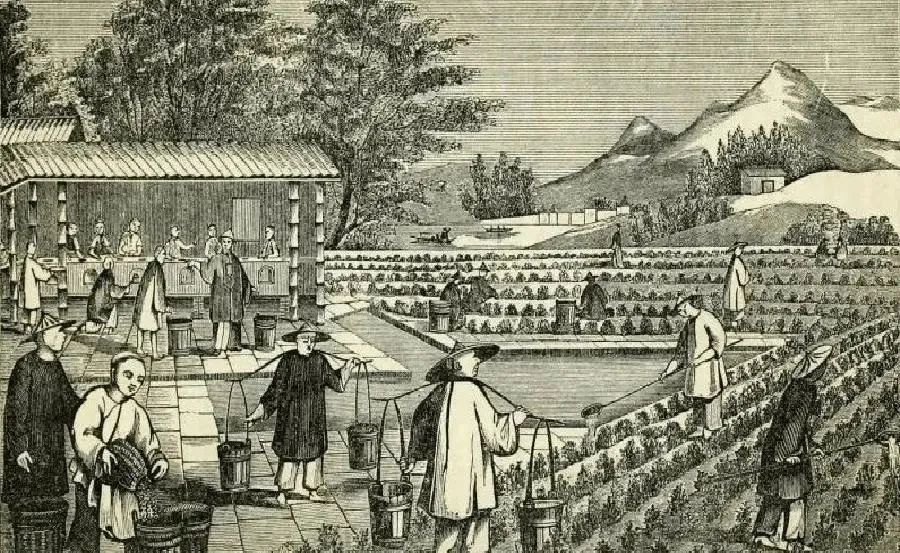

在开国初年的时候,人们刚从战乱中走出来,社会阶层经历了大洗牌,人心思安,所以统治者只要镇之以静、劝课农桑,人们就会积极投入社会生产之中,使得财富喷流泉涌。那时候的朝野相安无事,没有激烈的权斗倾轧,也没有官敛民财,社会面貌欣欣向荣,只要百姓肯勤劳耕种,就可以多劳多得。生产成为国事的主要内容,政治发展进入治世阶段。例如汉初的文景、隋初的开皇、唐初的贞观以及北宋的太平兴国。

等到朝代步入中叶之后, 由于阶层固化、分配不均、产量增速逐年递减,导致各种社会矛盾日益凸显。 政治领域是社会问题的集中体现,所以在这个时期,权力斗争会变得越来越频繁,而为了平息斗争,掩盖矛盾,就需要加强皇权,用一人的力量来压倒各方势力,出现沉闷的政治风气,这便是衰世阶段。

衰世在表面上跟治世一样,很少有人去谈论朝政,但本质上却存在区别。治世之时,人们忙于生产、创造财富,不屑于讨论政治; 而在衰世之时,人们关注朝政,只是由于高压政策的存在,所以不敢妄议朝政,只能三缄其口、道路以目。

因此,衰世是一种假冒的治世,它“文类治世,名类治世,声音笑貌类治世”,“人心混混而无口过也,似治世而不议”,但它并不是治世。治 世与衰世看上去社会矛盾都很少,但前者是真的少,后者却是通过掩盖矛盾、不让人发觉,才显得少。 一当矛盾掩盖不住时,衰世就要演变为乱世了。

其次,治世之时阶层流动很容易。贾谊出身平民,年仅二十余岁,只因吴公举荐,便被汉文帝召见,得以拜为博士,第二年就超迁至太中大夫,有权参与议论改正朔、易服色、定官名、兴礼乐等有关国家制度的重大决策。晁错并无任何家庭背景,只因擅长治《尚书》,才华出众,就被汉文帝召为太子舍人,并最终成为帝王师。

到了衰世之时,因阶层固化,哪里都是任人唯亲,不再“唯才是举”,而是“唯忠诚是举”,导致真正有才干的人被边缘了。 那些谗佞之人,擅长迎合主子意志的奴仆都能占据高位,而有着独到见解、超世之才的人却不被重用。乾隆末年,武将则是满人福康安,文官亦是满人和珅,而汉人龚自珍却屡试不第,只能哀叹: “我劝天公重抖擞,不拘一格降人才” 了。

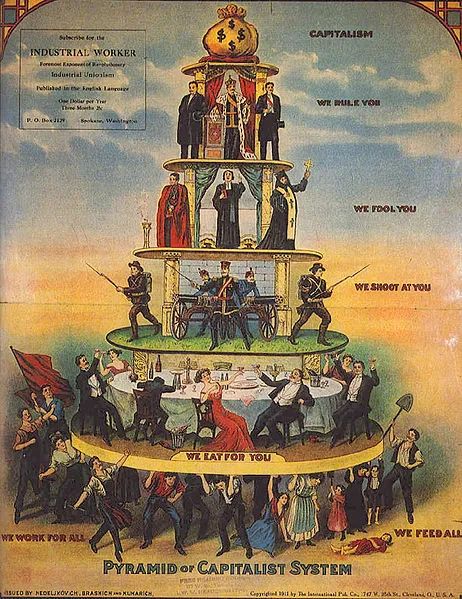

在王朝建立之初,旧的朝代被打倒了,曾经的帝王将相及其子女们都被贬为平民,新的功臣贵族粉墨登场,但这时候权贵阶层的数量还很少,并未繁衍出二代三代,所以社会贫富分化并不明显。在治世的时候,大部分人的收入差距并不大,他们都能分口授田,勤劳耕种。而到了衰世之时, 权贵阶级积累的财富越来越多,并且通过土地兼并、盐铁垄断、侵占商利等做法,不断拉开与平民阶级的差距,导致贫富分化越来越严重。

由于改革是难事,而掩盖矛盾是较容易的事,所以大部分身处衰世的皇帝都选择了后者。 他们或者兴起酷吏之风,镇压百姓的反抗;或者鼓励告密之事,使得官场人人自危。下面的平民有委屈但不敢反抗,上面的官员有异议但不敢发表。这样一切矛盾都仿佛被平息了下去,像治世一样朝野相安无事。然而,在平静的海面之下,却暗流涌动,一旦强势的皇帝驾崩之后,弱势的皇帝镇不住局面之时,就要洪水滔天了。例如秦始皇之后的秦二世,桓灵之后的汉献帝,唐宣宗之后的晚唐诸帝,乾隆之后的嘉庆、道光等等。

“盛世”的背后其实是“衰世”

由于满清推行文字狱,而且龚自珍在朝为官,所以他不能直白地表达自己的观点;但是, 他说人必有胸肝、耳目、见闻,所以必然会产生是非之心。既然有是非之心,则必有感慨激愤之情,这是任何高压的言论管制都无法消灭的。 当人的心中产生感慨激愤之情后,如果居上位而手握实权,就会发起改革,维护公义;如果居下位而无权,也会“ 探吾之是非,而昌昌大言之。 ”然而,在清朝,“昌昌大言之”会危及到性命,所以龚自珍只能采用一种趋避的做法,他用晦涩的文字、借助评议古书来讨论时政,其中《春秋》和《公羊传》就是一个主要的话题。

赵歧在《孟子注》中说:“ 《春秋》拨乱,作于衰世也 ”,对此龚自珍进一步发挥,他说“书以降,世有三等”,分别是 “ 治世 ”、“ 衰世 ”和“ 乱世 ” 。周朝八百年中,西周为治世,春秋为衰世而战国就是乱世。衰世介于治世与乱世之间,人们常将它与后两者混淆,其实衰世既不是治世又不是乱世。

衰世与治世很像。治世之下,朝野相安无事。宫中府中,清净无为,没有斗争也没有杀戮;在民间,百姓皆安居乐业,为了生产而忙碌,不屑于关注朝政,人们都兢兢业业,对未来充满了美好的向往。衰世之下,朝廷实行高压政策,皇帝一人独揽大权,压倒宫廷中的一切势力,不准任何人发表不同的政见;在民间,百姓讳言时政,道路以目,只能以歌酒自娱。衰世看上去跟治世一样,太平无事,没有波澜起伏,一切静如止水,所以龚自珍说:“ 人心混混而无口过也,似治世而不议。 ”在这种世道下,人们好像对政治都很满意,并不发牢骚。在古代,这种衰世出现过好几次,典型的就是司马氏掌权之后的曹魏和康乾时期的大清。

司马氏发动高平陵之变,篡夺了曹魏政权,害怕被人非议,所以实行高压政策,导致刘伶醉酒、阮籍避世。在嵇康无辜遇害之后,他的好友向秀写了一篇晦涩的《思旧赋》,鲁迅就曾说:“ 青年时期读向子期《思旧赋》,很怪他为什么只有寥寥的几行,刚开头却又煞了尾,然而,现在我懂了。 ”向秀生活的时代就是一个压抑、沉闷的衰世,阮籍对此就感叹说:“ 时无英雄,使竖子成名。 ”

康乾时期的大清也是这样,在高压之下,各行业的人才都凋零了,一百多年里,竟无任何突破性的发明创造;那时候乾嘉学派都躲到书斋里“整理国故”、编纂《四库全书》,把自己的著作仅仅写成古人的附注。乾隆自称立下十全武功,清兵甚至还在青藏高原上开疆拓土,然而大清的百姓却食不果腹、生活凄苦,骇人的弃婴现象甚至被亚当·斯密写进了《国富论》里。

因此,龚自珍不无讽刺地说:“ 衰世者,文类治世,名类治世,声音笑貌类治世 ”,然而它毕竟不是治世,它只是掩盖矛盾,而不是没有矛盾。

“衰世”是“乱世”出现的前夜

治世发生在乱世之后,衰世却出现在乱世的前夜。 治世的特点是平淡,而衰世的最大特色则是沉闷 ,一片“万马齐喑”的景象。衰世用高压来掩盖矛盾,但矛盾始终并未没消除,而只是潜伏、酝酿并扩大。当矛盾再也压不住时,乱世就会来临了。

除了沉闷之外,龚自珍认为衰世还有两大特征:一是 阶层固化 ,导致英雄无用武之地;二是 贫富分化 ,造成大部分人口穷困。

衰世并不像治世那样“不拘一格降人才”,相反它排资格、论辈分,导致各行各业都无才可用。一旦有拔尖的人才出现,“则百不才督之缚之,以至于戮之”——人才在衰世中是无法得到重用的,而且还有可能被迫害。迫害人才的方式,除了肉体上让其消灭之外,还要在精神上一并抹煞,使其无忧患心、无义愤心、无思虑心、无作为心亦无廉耻心。有一些生怕被埋没的人才不甘于同流合污,在“夜号以求治”且“求治而不得”之后,就会“号以求乱”,举兵造反革命。例如黄巢和洪秀全都曾科举落第,他们何曾无求治之心?只因官以财得、政以赂成,求无门路,又惧怕被“百不才督之缚之乃至于戮之”,所以才造反了;又如孙文也曾上书李鸿章,渴望改革求治,无奈石沉大海,只得革命。

对于衰世的贫富问题,龚自珍专门写了一篇《平均论》进行揭露,他认为由治转衰,再由衰转乱,皆“ 不过贫富不相齐之为之尔 ”。贫富分化是王朝走向衰亡丧乱的原因,而这种分化是逐渐形成的,由 治世的“小不相齐”,渐至衰世的“大不相齐”再到乱世的“丧天下”。人心是王运的根本,一个朝代要想延续,就得重视人心,如果人心不服,渐而生恨,就会把改朝换代当做改善生活的希望;而 最能够造成人心不服并且生恨的现象就是贫富分化 ,这种分化是在衰世中加剧形成的。衰世掩盖了矛盾,使人们无法敏锐地察觉到它,但是就如身子上长的肿瘤一样,虽然刻意穿长袍去遮盖它,故意不让人看见,但痛感是不会消失的。一当伤口发脓、腐烂,又得高呼“壮士断腕”了。

作为一个清醒的人,龚自珍精确地判断到清朝已经步入了衰世,为了避免乱世的到来,他大声疾呼:“ 与其赠来者以劲改革,孰若自改革? ”改革当然不是退回原旨去,固守祖宗之法,而正是要推翻祖宗之法——因为现在的时弊正是祖宗之法造成的,改革要针对时弊,而不是主义和理论。当然,对于身居下位,连“昌昌大言之”都无法做到的龚自珍来说,阻力还是太大了。他看到了大清正由衰世走向乱世,许多人却还沉醉在盛世的迷梦之中,对此也无可奈何,只能在诗句里感叹道:“ 四海变秋气,一室难为春! ”