图170 空信贴 空海墨迹 京都教王护国寺藏

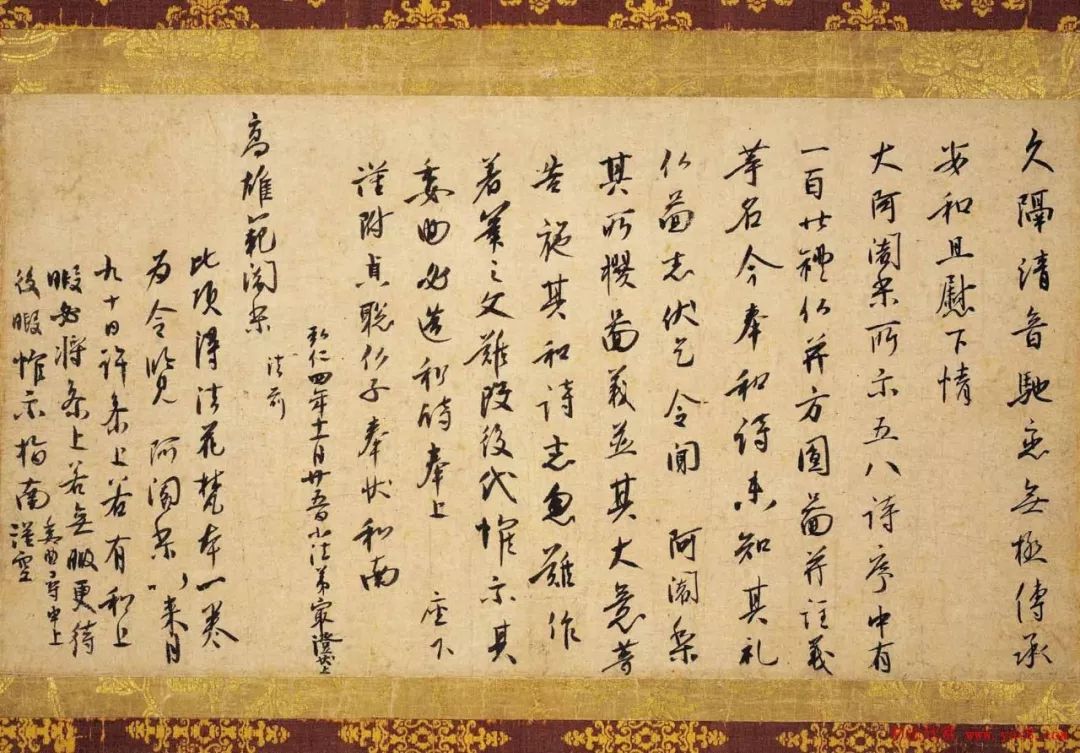

图171 久隔帖 最澄信札 奈良国立博物館藏

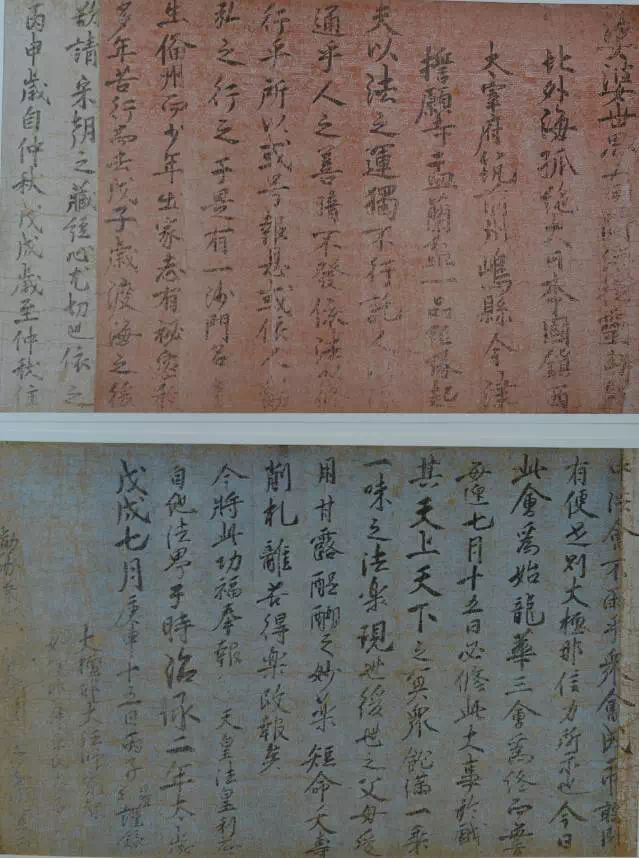

图172 盂兰盆缘起 荣西禅师墨迹 京都誓愿寺藏

图172 盂兰盆缘起 荣西禅师墨迹 京都誓愿寺藏

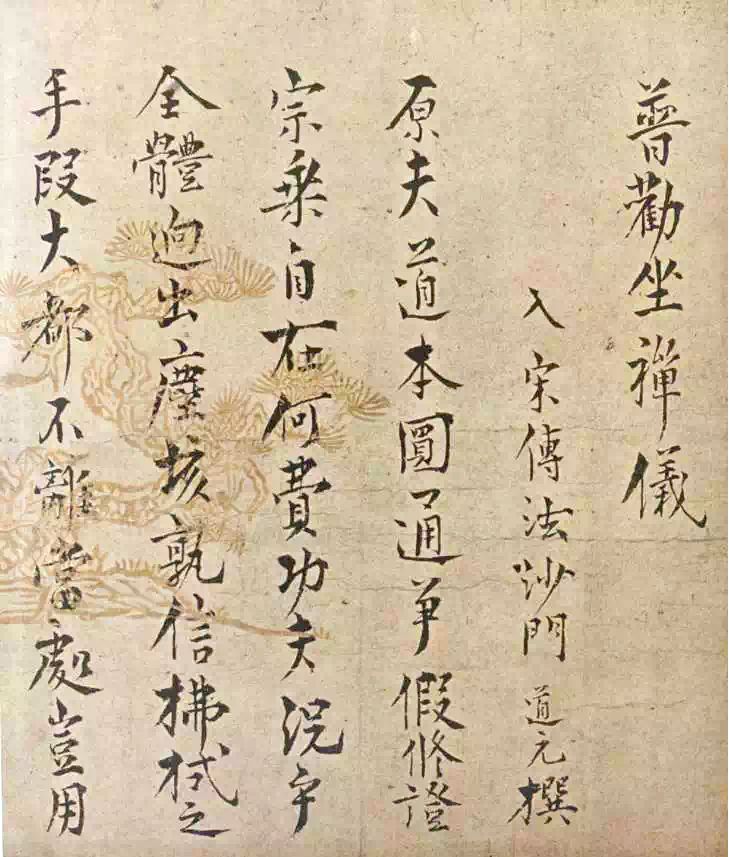

图173 普劝坐禅仪 道元禅师墨迹 越前永平寺藏

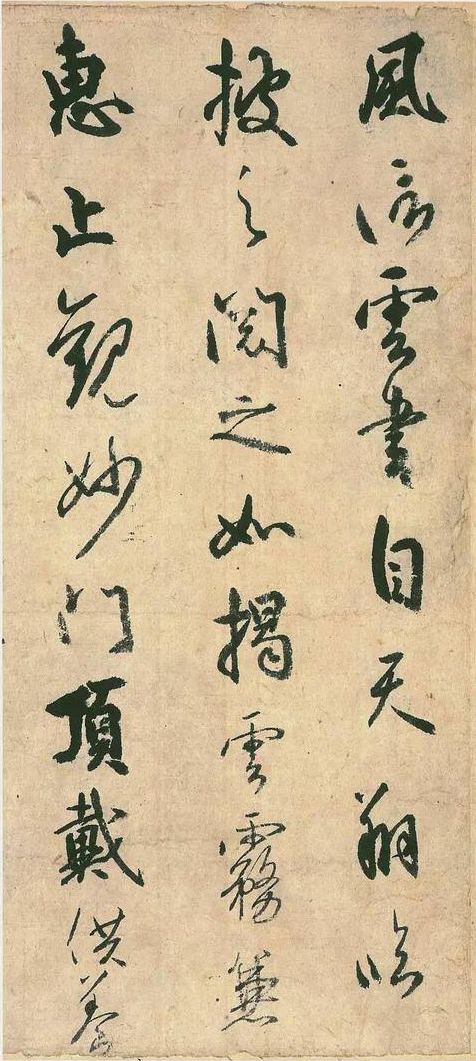

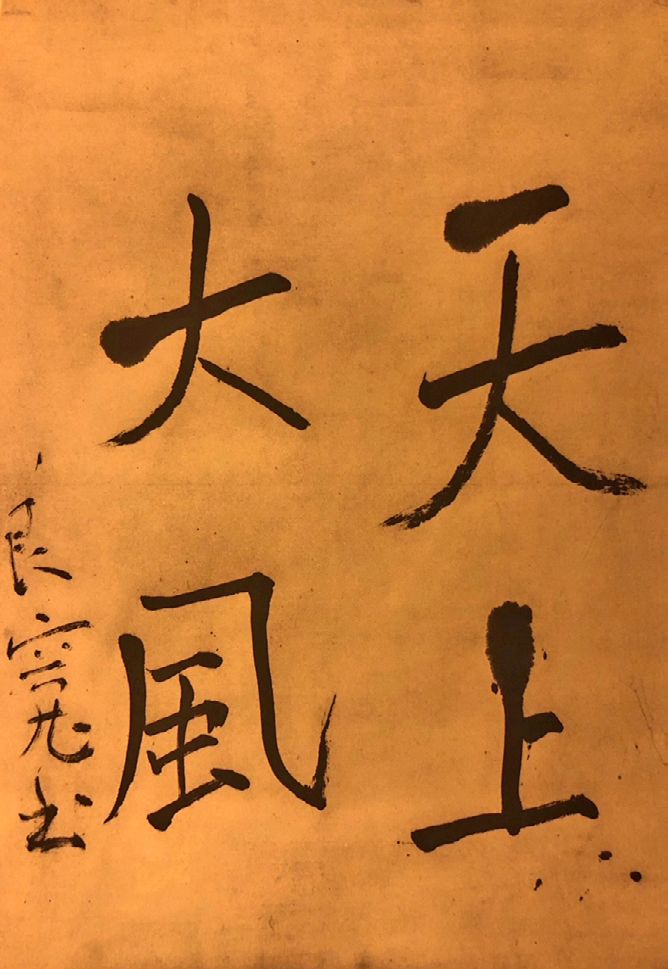

图174 天上大风 良宽墨迹 藤崎保文藏

图174 天上大风 良宽墨迹 藤崎保文藏

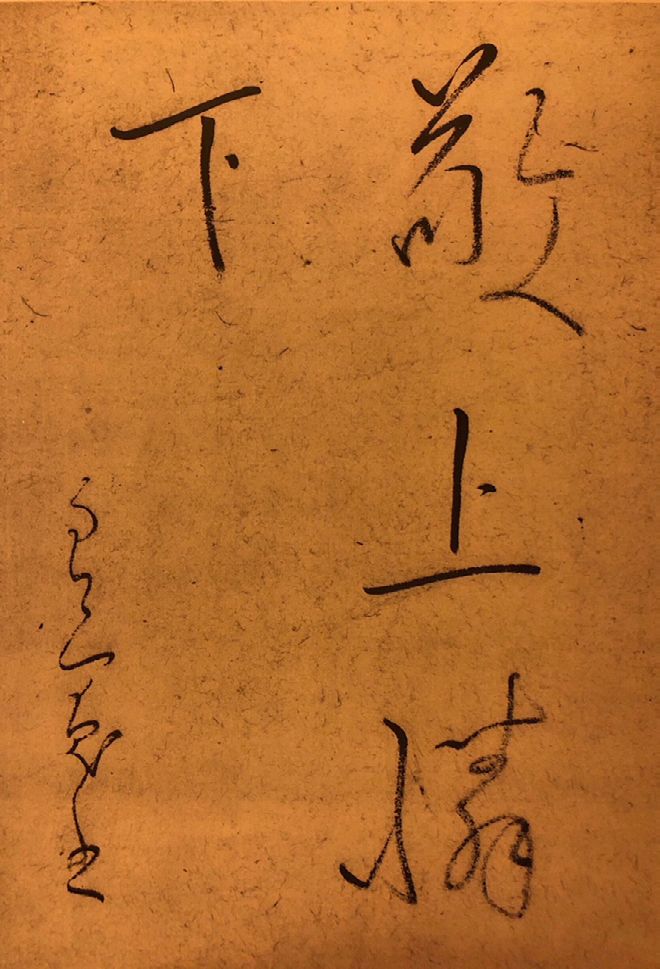

图175 敬上怜下 良宽墨迹 木村元周藏

茶挂最直接的表现形态是书法艺术, 日本称之为“书道”,与茶道一样,日本把一些实用的生活艺术内容以“道”相称, 一方面突显其与众不同的高深之处,另一 方面表明其具有非同一般的修行价值,通过僧侣的演绎与推广,更让包括书道和茶道在内的各道有了宗教的仪式感和神秘性。

在日本,书法被视为禅宗大德的一项主要文化素养,几乎所有较高僧级的禅师都能挥就一手好字 ;反过来说,不能掌握书法的僧人就较难获得晋升机会,这虽然不是明文规定,但却也约定俗成,正是因为这个原因,让我们可以看到许多高僧大德的优秀墨宝。

约在公元三世纪(东汉末年,三国时期),中国人渡海赴日,将汉字传入日本。书法传入日本也与遣隋使和遣唐使有着密切关系,其中的日本僧侣,包括日本佛教的开创者最澄与空海,他们到长安求法时,同时必须学习汉字,练习书法,因此从第一代的日本僧人开始,书法就已 成为了一项必修的技能。

第一代的日本僧人为后世出家人树立了很好的榜样,许多日本僧人可谓一代书法大家,留有精彩的传世法贴。中国也出版有“日本古代法贴珍本丛书”,收录了小野道风、藤原佐理、藤原行成、橘逸势、最澄和空海的书法。古代日本人称书法为“入木道”或“笔道”,到江户时代(十七世纪)后才出现“书道”这个名词。“书道”不单纯强调书写的技法,还包括修身、养生、悟道等方面的含义,茶挂就是用于修身与悟道的“法门”之一。

生活在日本平安时代的空海、橘逸势、嵯峨天皇一同被誉为“平安三笔”,是日本古代著名的书法家。“三笔”中的首座空海在唐代首都长安求学后,带回日本大量佛经佛具,因此“三笔”时代的日本文化艺术不免染上宗教色彩。从他们留下的作品来看,书写内容大部分是汉诗,最多的是抄录唐诗。橘逸势的书法既深得王羲之风骨,又掺入唐人新风,其笔势飞动变化莫测,气象博大,对日本书法艺术的发展产生了深远影响。

空海 (774 – 835),俗名佐伯真鱼,是日本平安时代初期的高僧, 谥号“弘法大师”,是日本真言宗(东密)开创者。空海少年时精研书法, 潜心佛教,熟读儒家经典,对中国传统文化有着很深的理解。桓武天皇延历二十三年(804,唐德宗贞元二十年,这一年正是中国茶圣陆羽去 世之年),空海与最澄等一同作为遣唐使留学僧入唐求法,抵达长安后入青龙寺惠果法师门下,得惠果法师倾囊相授。

空海以“能书”著称,在唐期间曾随唐德宗贞元年间的书法理论家韩方明等唐代书法家习书,浸淫于晋唐书风,尤其是王羲之、颜真卿书法对他影响很深,空海诸体兼善,被唐人称为“五笔和尚”。回日本后,空海又被称为“日本的王羲之”,他不简单模仿中国书法,还有自己创新,并引进中国“ 飞白书”、“杂体书”, 在这之前的日本只有楷书、行书、草书,他又引入了篆书、隶书。由空海编纂的三十卷《篆 隶万象名义》是日本最初的书法词典,《风信帖》则是空海从大唐回日本后最重要的书法代表作,三通信札充分显示出王羲之尺牍式的娴熟纯正的笔法和晋唐风韵,作品是空海四十岁左右时的墨迹,堪称大师遗墨中之白眉(图 170)。

最澄(767 – 822),俗名三津首广野,也是日本平安时代的高僧, 日本“天台宗”开创者,谥号“传教大师”。最澄十二岁出家,从高僧行表修行,十七岁得法号“最澄”,十九岁在东大寺受具足戒,三十岁时已成为日本“内供奉十禅师”之一。日本桓武天皇延历二十二年(804, 唐德宗贞元二十年),最澄与空海等入唐求法,在中国学习期间,他的书法也深受唐风影响。归国时,最澄除了携带大量佛经之外,还带回了诸如王羲之的《十七帖》及王献之、欧阳询、褚遂良等人的墨迹法帖。这些晋唐法帖对他日后书法风格的形成,乃至对此后日本书法的发展都 产生了深远影响(图 171)。

在日本镰仓时代,许多僧侣入宋求法,他们同时对中国的文学艺术产生了深厚兴趣,尤其酷爱汉诗文和书法艺术。在入宋的禅僧中,后来成为日本茶祖的明庵荣西(1141 – 1215)也是一位书法高手,他的手札写得潇洒随意,在无意与有意间流露出宋代的“尚意”书风。唐代的“尚法” 曾经给佛教写经带去一种法度森严的规范,宋代的“尚意”则有 了禅宗墨迹自然 率真的性格。

明庵荣西为九州筑前国今津哲愿寺写的“盂兰盆缘 起”墨迹传存至 今,写得轻松自 如, 悠 然 自 得, 与北宋大书法家 黄庭坚(1045 – 1105)书风相似,是一件受宋代“尚意”书风影响较深的重要作品(图 172)。比明庵荣西稍晚入宋的日本曹洞宗开山祖师道元禅师(1200 – 1253),随明全禅师学书法,三十四岁时写的“普劝坐禅仪”墨迹端正质朴,欧阳修质实端庄、黄庭坚遒劲禅意的线条美,糅和在了他富有个性的书风之中,令 人肃然起敬。(图 173)

日本曹洞宗禅僧良宽(1758 – 1831),是一位日本人非常喜欢的僧人,他出生贵族名家,其父以收 藏和汉佛典而著 名,于安永三年(1774) 入光照寺剃发受戒,后穷究曹洞宗旨, 并嗣其法。良宽不仅作诗,还擅长书法,或许正是他懂得诗歌和书法之道,才说出了“我最不喜欢的就是书家的字,歌人的诗和厨师的料理”这样的话,这是因为它们往往只注重技巧和作为,缺乏个性与妙味。他追求的境界是诗歌随意写,书画无 法定。正是有这样的认识,良宽的字才有自己的特色,日本著名作家夏目漱石对他的书法评价是 :“具有纯粹而又天真的品格。”良宽喜欢唐代高僧怀素的狂草,按其《千字文》《自叙贴》来规范自己。因此,京都大学名誉教授井岛勉在《良宽的书法》中指出 :“良宽的书法有凌驾于空海和小野道风之气。无技巧之极端,有禅的枯淡之美。”良宽留下了不少墨迹,其中的“天上大风”(图 174)和“敬上怜下”(图 175)获得了广泛的好评。“天上大风”是应顽童放风筝之邀,欣然写下的四个字,就像无心地一挥而就。良宽研究专家铃木文台说,这四个字 “可窥视到点画之间的率真和忘我”,日本书法家村上三岛则说,这是“从 草庵里飘出来的线条,在中国三千年书法的历史中找不到,只有日本人才能画出的线,在日本人当中,只有良宽才能画出的线。余白和节韵, 质朴、柔暖、清静,好似目触到了良宽天真的肌肤”。良宽的书法是他 的草庵精神的体现,自在奔放,似乎有一种缓缓的清纯流动在笔触之间。当然,日本人评论起本民族的书法家时,也不免会写出更多溢美之词。

日本僧侣书法,特别是禅僧手写的认可证、偈颂、法语、字号、进道语、诗、眉批、书信等,共称“墨迹”,在日本书道界占有十分重要位置。禅僧墨迹重视个性的发挥,具有明显的修行和阐述禅宗思想的风格,因其不过分追求书法本身优劣与否的超然书法风格,受到日本人尊崇。墨迹自由奔放的书法风格作为禅的精神再现,更是受到茶人的推崇, 在日本茶道界收藏高僧墨迹者甚多,其中不少藏品会在一些重要的茶会 上作为茶挂亮相。

以上内容选自文汇出版社纯道 著《日本茶挂》