随着近些年法史研究向纵深发展,讼师秘本逐渐登上了学术研究的大雅之堂。越来越多的人意识到,有关讼师秘本的研究,对于揭示中国古代民间法律知识的传播、诉讼技巧的习得,以及官府与民间法律关系的互动等问题,皆有重要的史料和学术价值。目前,有关讼师秘本及讼师的研究日渐受到关注。但是,这类文献现今存世者数量甚少,且散藏于各地,有些已是孤本、抄本,亟待抢救和保护。因此,讼师秘本的汇集和整理,不仅能够为学术研究的开展提供更多的资料,从保存传统文化和历史角度来说,也绝不是一件可有可无的事。

随着近些年法史研究向纵深发展,讼师秘本逐渐登上了学术研究的大雅之堂。越来越多的人意识到,有关讼师秘本的研究,对于揭示中国古代民间法律知识的传播、诉讼技巧的习得,以及官府与民间法律关系的互动等问题,皆有重要的史料和学术价值。目前,有关讼师秘本及讼师的研究日渐受到关注。但是,这类文献现今存世者数量甚少,且散藏于各地,有些已是孤本、抄本,亟待抢救和保护。因此,讼师秘本的汇集和整理,不仅能够为学术研究的开展提供更多的资料,从保存传统文化和历史角度来说,也绝不是一件可有可无的事。

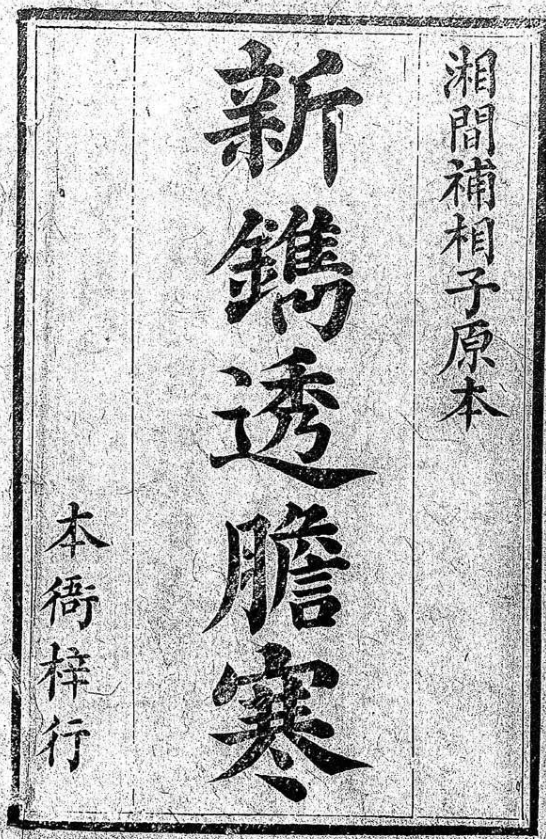

在浩如烟海的古籍宝库中,《新镌法家透胆寒》宛如一颗蒙尘却难掩光芒的明珠,散发着独特而珍贵的气息。这部共计十六卷的古籍,其撰者虽已隐没于历史的长河之中,但它历经岁月的洗礼,以明刻本的古老姿态留存至今,每一页都承载着数百年前的文化记忆,本身就是一件不可多得的文化瑰宝。

目前已知,其原件为龚汝富先生所珍藏,而据上海古籍出版社一九九六年精心编纂的《中国古籍善本书目・子部》“法家类” 记载,北京大学图书馆庋藏的明代 “湘间补相子” 所撰《新镌法家透胆寒》一函一册(以下简称 “北大本”),更被视作海内孤本,其珍稀程度可想而知,犹如古籍星空中一颗独一无二的璀璨星辰,闪耀着令人瞩目的光芒,吸引着众多学者和收藏家的目光。

然而,经深入探寻发现,该书并非仅有这一孤本存世。在海外,日本东京大学东洋文化研究所和美国国会图书馆皆有幸收藏其藏本;在国内,中国国家图书馆(简称 “国图本”)和中国社会科学研究院法学所图书馆(简称 “法学所本”)也拥有各自的版本,再加上龚汝富先生的藏本(简称 “龚本”),共同构成了这部古籍在世间的有限留存。这些版本宛如散布在各地的文化火种,虽然数量稀少,却有着延续文化血脉的重大意义。

在国内所能见到的《透胆寒》诸版本中,国图本刊印时间相对最晚,其内容与另外两本相比存在较大差异,这种差异恰恰反映了古籍在流传过程中的演变轨迹,为研究其版本变迁提供了珍贵的线索。而龚本与北大本则有着惊人的相似之处,从序文的行文脉络、目录的编排结构到正文的内容细节,二者皆极为接近,仿若一对失散多年的孪生兄弟。尽管它们均不幸为残本,各自存在着内容上的缺失,但却能够相互补充,为还原这部古籍的全貌提供了可能,尽管目前仍无法拼凑出一个完整无缺的版本,但每一处残损都仿佛在诉说着历史的沧桑与不易,也更凸显出其珍贵价值。

从两书序文的刻工细节来看,二者的字体皆为草书,然而 “龚本” 序文的笔划婉转流畅,似行云流水,尽显书法之美;“北大本” 序文字体则相对拙硬,略显古朴厚重。由此推测,“龚本” 的出现时间或许更早,而 “北大本” 有可能是在其基础上进行的翻刻,这一翻刻过程本身就是对古籍传承的一种见证,每一个刻痕都蕴含着古人对文化传承的执着与坚守。

本次对《新镌法家透胆寒》的整理工作,慎之又慎地选择了龚本作为底本,同时以北大本、国图本作为参校本,力求最大程度地还原古籍的本来面目。由于原书卷首总目与正文存在较大出入,整理者不辞辛劳,依据正文标题,精心重新编辑成目,这一过程不仅是对古籍的修复与整理,更是对传统文化的尊重与传承,旨在让这部珍贵的古籍能够以更加清晰、准确的姿态呈现在世人面前,延续其跨越时空的文化价值,为后世学者研究古代法家思想以及古籍版本演变提供一份坚实可靠的文献资料,使其珍贵的文化内涵得以代代相传,永不磨灭。