摘要: 《尚书》文本流传纷乱复杂 ,素来是经学中的难题。乾嘉名儒段玉裁、防元于《尚书》文本考订用力甚 勤 ,但受限于材料不足,许多涉及中古时代的《尚书》问题悬而未决,能否获得新材料成为学术突破的关键。清末民 初敦煌学家罗振玉独具卓识 ,发现敦煌隶古定本《尚书》残卷,进而由出土材料实证传 世日钞本存古而可信 ,开辟了《尚书》文本研究的新路径。罗氏据集四种伯希和所藏写卷 和四种日藏《古文尚书传》旧钞 ,并刊印广布,为现代《尚 书》古本汇集和研究奠定了材料基础。依托深厚学养 ,他运用 二重证据法、“东”“西”古本合璧、出土与传世文献互 证的学术理念 ,探寻文字源流,校订异文讹误,勾稽文本联系,考辨文本真伪,取得超迈前贤的成绩,有力推动《尚书》研究方式的近代转型。

当时京师大学堂筹设分科大学,罗振玉充农科监督,1909年5月曾赴日本调查农学。在考察途中,他还得以访求传于日本的古写旧刻。回国一年后,田伏侯从东京某故家为他购得《古文尚书传.周书》中的五篇残卷,即《洪范》《旅獒》《金膝》《大诰》《微子之命》。罗振玉见称:“书法朴雅,果千年物也。”他校订该写本,发现与《史记.宋微子世家》集解所引的孔安国传十合八九,著成《隶古定尚书孔传残卷校字记周书》一卷。

1910年,罗振玉获得伯希和邮寄的敦煌写卷影照,包括《夏书》中的《禹贡》《甘誓》《五子之歌》《胤征》四篇。他将之与传世及《考文》诸本进行校对,记录异文,著成《隶古定尚书孔传唐写本残卷校字记夏书》。他又将伯希和的敦煌写卷《商书》部分同杨守敬所影写的日钞本《商书》进行对勘,撰成《隶古定尚书孔传残卷校字记商书》。这两部著述后收录于《群经点勘》中。

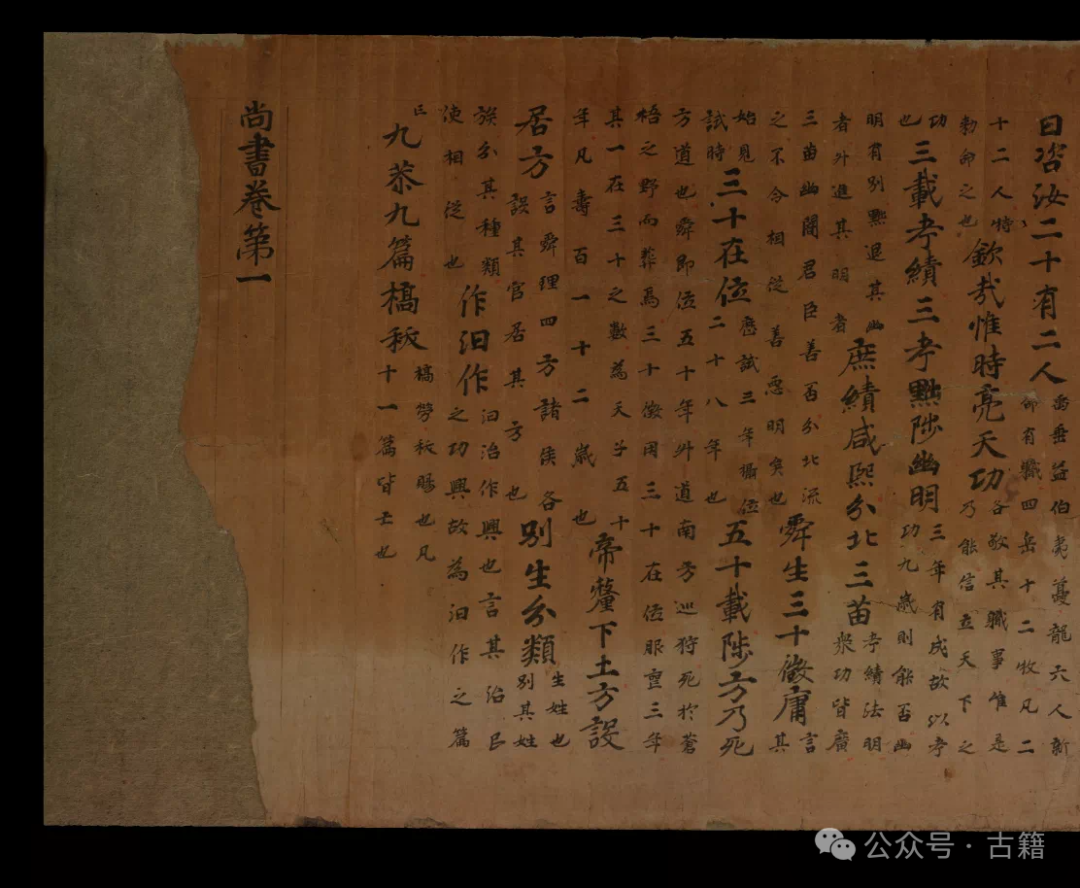

1911年辛亥革命爆发前夕,罗振玉应日本本愿寺法主大谷伯和京都大学内藤湖南、狩野直喜教授等人邀请,东渡日本。留日八年间,罗振玉集聚和刊印了不少《尚书》古写本。1913年,罗振玉将法国伯希和三年来陆续邮寄的敦煌写本影片十八种辑为《鸣沙石室帙书》,存有《尚书》之《夏书》四篇、《商书》八篇,以及之前《周书.顾命》的残卷。他极为重视敦煌写本的文献价值,将敦煌藏经洞发现“古遗宝”与晋太康初年的波都出竹书相比,在目录提要中提及古本:“均为未经天宝改字,犹是魏晋以来相传隶古定之原本也”,“得借是确证宋以来传本之伪”。

(一)探寻文字源流

罗振玉在古文字研究领域取得了极高的成就,他在考释文字时,善于将多种字体作比较,阐明文字演变的渊源关系,这对分析《尚书》的字体有借鉴意义。

古写本《古文尚书传》中的孔序及经文有许多是隶古定字。孔安国《尚书序》:“以所闻伏生之书,考论文义,定其可知者为隶古定,更以竹简写之。”孔颖达疏:“隶古者,正谓就古文体而从隶定之,存古为可慕,以隶为可识,故日隶古,以虽隶而犹古。”伏生本为隶书,壁中本是古文字,孔安国以伏生书考定,且以隶体写之。则此古文与孔壁古文有所不同,会有许多唐玄宗所说的“奇字”。分析古写本《尚书》中隶古定字,以及它的来源是罗振玉的一项研究任务。例如:

今本“ ![]() ”作“闻”,案:《玉篇》:“

”作“闻”,案:《玉篇》:“ ![]() ,古文闻。”《汗简.耳部》引《书》“闻”作“

,古文闻。”《汗简.耳部》引《书》“闻”作“ ![]() ”。《考文》本《完典》“闻”字亦作“

”。《考文》本《完典》“闻”字亦作“ ![]() “。

“。

今按:罗振玉为了判定“ ![]() 《玉篇》《汗简》“闻”的古文资料、《考文》本文字作为证据。今核查《汗简》所存“

《玉篇》《汗简》“闻”的古文资料、《考文》本文字作为证据。今核查《汗简》所存“ ![]() ”,与岛田本《尚书.洪范》“

”,与岛田本《尚书.洪范》“ ![]() ”字形相近。据《字源》秦晓华分析,甲骨文

”字形相近。据《字源》秦晓华分析,甲骨文 ![]() (闻)为会意字,象人跟而以手附耳谤听之形(李孝定语);西周金文

(闻)为会意字,象人跟而以手附耳谤听之形(李孝定语);西周金文 ![]() 形体发生讹变,为了追求字形的平衡,而将耳与身体割裂开来,置于其右,人形之上又增加装饰性符号。春秋金文

形体发生讹变,为了追求字形的平衡,而将耳与身体割裂开来,置于其右,人形之上又增加装饰性符号。春秋金文 ![]() 或加足趾形,与女旁相似;战国文字有所省减,或省耳作

或加足趾形,与女旁相似;战国文字有所省减,或省耳作 ![]() 、或省人形作

、或省人形作 ![]() ,《汗简》之古文应由战国文字变化而来。战国时期闻又另造形声字,或从耳,昏声,与《说文》古文相合;或从耳,门声,沿用至今。所以日钞本“”明显是个隶古定字,将古文字形用隶楷今文字形写成上米、下耳的字。所谓罗氏所举《考文》本,即足利本,正作“

,《汗简》之古文应由战国文字变化而来。战国时期闻又另造形声字,或从耳,昏声,与《说文》古文相合;或从耳,门声,沿用至今。所以日钞本“”明显是个隶古定字,将古文字形用隶楷今文字形写成上米、下耳的字。所谓罗氏所举《考文》本,即足利本,正作“ ![]() ”。

”。

敦煌写卷和日钞古本文字类型构成复杂,往往是别体、俗字和隶古定字夹杂在一起。《经典释文序录》云:“范宁变为今文集注。”东晋范宁把隶古定《尚书》改为用今字写的《尚书》,此外《隋书.经籍志》中也有“《今字尚书》十四卷”,说明民间在唐以前已有了今字本的《尚书》。顾廷龙认为:“我们今天看到的敦煌唐写本和日本古写本隶古定《尚书》中,隶古定字已经不多,有的已经改用了通行的正体字,这是由解决隶古字难认的需要而形成的。”在由古转今的字体转换过程中难免有一些讹误。例如:

今按:罗振玉发现此处“身”是别字,并且分析原因与“氒”形近致讹,他引《说文》《玉篇》《汗简》《广韵》说明“氒”字有来源,并引《考文》本的《太甲》篇“氒”作为文献使用的证据。

除此之外,罗振玉善于运用积累的古文字材料,分析写本的用字现象。例如用金文证《说命下》“旁招俊又”,“俊乂”当作“畯”;分析古写本《洪范》“惟十又三祀”,“又”字符合金文用字习惯。这也反映出罗振玉对出土材料的熟稔,以及良好的古文字学素养。

(二)校订异文讹误

典籍之传抄,鲁鱼亥豕,在所难免,罗振玉利用古写本存古的优点校正传世刻本的误夺衍倒,以实证方式还原经典的原貌原义。林平和曾分析罗振玉所撰《隶古定尚书孔传唐写本残卷校字记夏书》“乃罗氏据敦煌写本伯2533号隶古定《尚书孔传.夏书》四篇残卷以校今注疏本、唐开成石经本、相台岳本、《七经孟子考文》引古本与足利本、宋本、十行本、闽本、监本、毛本,与《史记集解》所引等,凡得一百一十三条一百二十八异同正误者”。

罗振玉在《日本古写本古文尚书周书残卷跋》中指出岛田本的价值“可是正今本者,指不胜计,多可补际氏《校记》所不及”,例如:

使百工营求诸野得诸傅岩。《孔传》:“经营求之于外野”,十行、闽、监、葛本俱脱“营”字、“外”字,岳本、《篡传》均有,与此同。

今按:际元十行本为“经求之于外野”,《校勘记》:“闽本、明监本、葛本同。岳本、《篡传》‘经’下有‘营’字,‘野’上有‘外’字。毛本同。”际校对勘出异文,但是没有下断论。罗振玉在此基础上依据古写本,判定十行本“营”“外”为脱字。

际元集合众多版刻进行对勘发现某些用字的不正确处,但是由于缺乏古本的确证,故而在《校勘记》中多用“疑”等字,阙疑而不敢作定论。这时候罗氏所搜集的古写本往往能体现出一定的证据优势,前修未密,后出转精。例如:

”。今本作“于其无好德”,案,防氏《校勘记》日:《疏》云“‘无好’对‘有好’”,又云“《传》记言‘好德’者多关,故《传》以‘好德’言之。疑孔氏所见之本经无‘德’字,至《传》乃有之耳。”又云“定本作‘无恶’者,疑误耳。盖谓经文‘无好’,定本作‘无恶’也。”玉案,《史记.微子世家》引正作“于其母好”,亦无“德”字,《集解》引郑注“无好于女家之人”,是郑本亦作“无好”关。

”。今本作“于其无好德”,案,防氏《校勘记》日:《疏》云“‘无好’对‘有好’”,又云“《传》记言‘好德’者多关,故《传》以‘好德’言之。疑孔氏所见之本经无‘德’字,至《传》乃有之耳。”又云“定本作‘无恶’者,疑误耳。盖谓经文‘无好’,定本作‘无恶’也。”玉案,《史记.微子世家》引正作“于其母好”,亦无“德”字,《集解》引郑注“无好于女家之人”,是郑本亦作“无好”关。19世纪30年代,历史学家顾顿刚和版本目录学家顾廷龙着手编辑《尚书文字合编》,汇集历代不同《尚书》本子为一编,旨在正本清源,探索文字变迁之踪迹,其中古写本《尚书》是重要的组成部分。1935年朴社出版预告中,提及“唐写卷子,虽作真书,尚留古体,即所谓‘隶古定’者,其结构亦至参差”。但后来由于战乱及各种原因未能如期出版,直到1982年才重新整理编篡。1996年出版的《尚书文字合编》写本资料引用了较多的罗振玉所收藏和刊印的古写本。

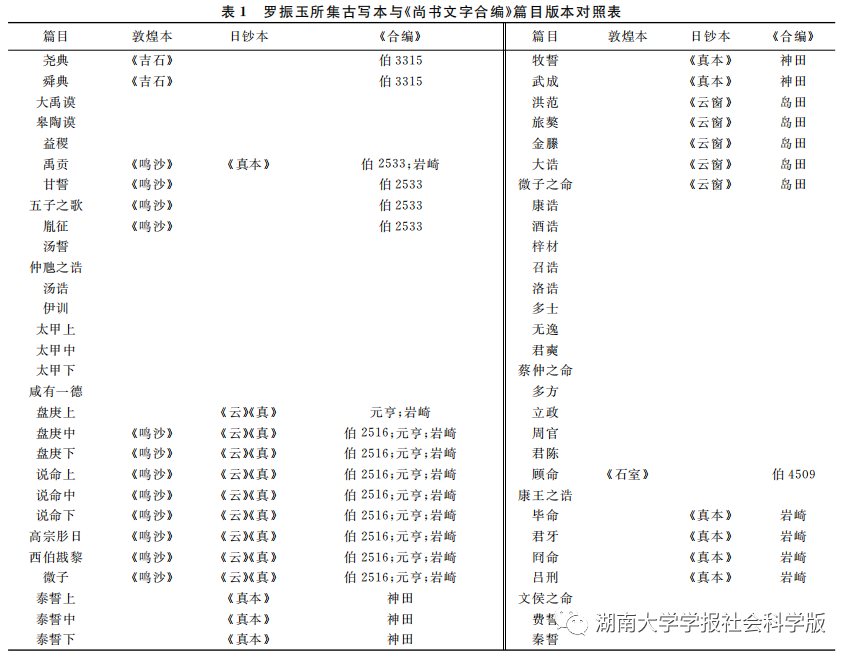

敦煌本引用“罗振玉《鸣沙石室帙书》,一九一三年影印本,用伯希和编号”,以及“罗振玉《吉石庵丛书初集》,一九一六年影印本,用伯希和编号”。

日钞本引用如:“岛田本,日本写本,残。岛田翰旧藏。一九一四年罗振玉《云窗丛刻》影印本。”“上图本(元享本),日本元享三年(一三二三)藤原长赖手写本,残。上海图书馆藏,原件后间有脱快,据罗振玉《云窗丛刻》影印杨守敬本配补。”当年罗氏所获岛田本已不知所踪,罗振玉刊印的《云窗丛刻》本成为存世的珍稀之本。古写本赖以流传,从中可以看出罗振玉当初积极刊印古写本的真知远见。

为了清晰地了解顾氏《尚书文字合编》与罗氏所集《尚书》古写本篇目之间的继承关系,特整理如表1。

本文刊发于《湖南大学学报(社会科学版)》2023年第4期“岳麓书院与传统文化”栏目。此为简版,参考文献从略。