敦煌文化是华夏文明的百科全书和集大成者,敦煌书法是一座无穷的宝藏,是敦煌艺术的重要组成部分。[1]清光绪二十六年(1900),道士王圆箓发现了敦煌莫高窟藏经洞,该洞藏有从西晋到北宋的各种文字的经卷文书等多达五万余卷,其中最早题记的写本为西晋永兴二年(305),最晚的写本为宋真宗景德三年(1006),时间跨度为七个世纪。写本内容包括儒释道的经典和公私文书、民间契约、药方、乐舞谱等。其书体大部分为楷书,另外还有一少部分行草书,多是为正典佛经所做的注疏、释论或是题记以及一些公私文书等。

欧阳修曾说:“书之盛,莫盛于唐”,唐代是中国历史上一个非常鼎盛的时期,也是敦煌艺术史上的全盛时期,反映在政治、经济、文化的各个方面。在敦煌莫高窟藏经洞发现的写本中,唐代的比例也是最大的,“粗略估计可占总数的百分之七十以上”,[2]池田温的统计结果也基本如是:“全部敦煌写本从世纪划分来看,属9世纪的最多,接着是8、10世纪,7世纪以前的合计起来也只占全部的十分之一。”[3]由此可见,唐代写本可谓主流。在五万余卷的写本中,蕴藏着汉文、回鹘文、于阗文、西夏文、粟特文等众多文种,内容涉及政治、经济、军事、宗教等方面,汉文文书包含真、草、隶、篆、行五种书体,其书法风格多样,即有本土的书风,也有来自中原的书写风尚,从中可以看出中原文化对西北地区的影响。

相对于唐代书法名家来说,敦煌行草书写本有其自身的渊源和特点,本文选择具有代表性的敦煌行草书写本,从书法渊源、风貌、笔法特征及流变等方面来分析其特点和中原书风的关系,探寻西北地区的地域书风特点以及对中原“新体”的接受程度,从而更为全面的探寻初唐行草书风格的渊源与流变。

敦煌的唐代行草书写本,有一部分具有明显的本土特色,它们都蕴含着浓郁的隶书笔意,这种现象并不是偶然产生的,现从以下几个方面释析:

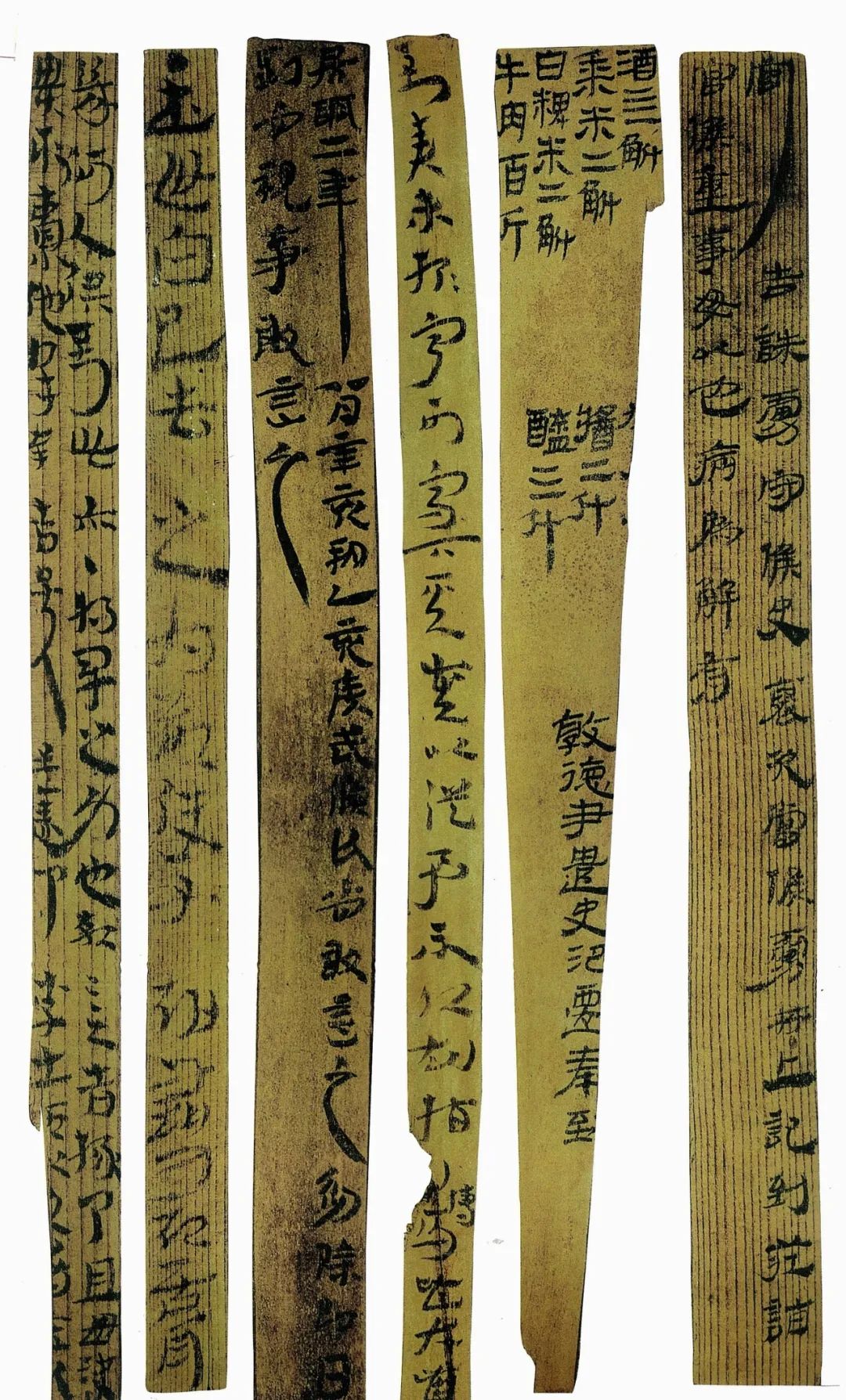

图2ˉ悬泉置西汉帛书(古隶)

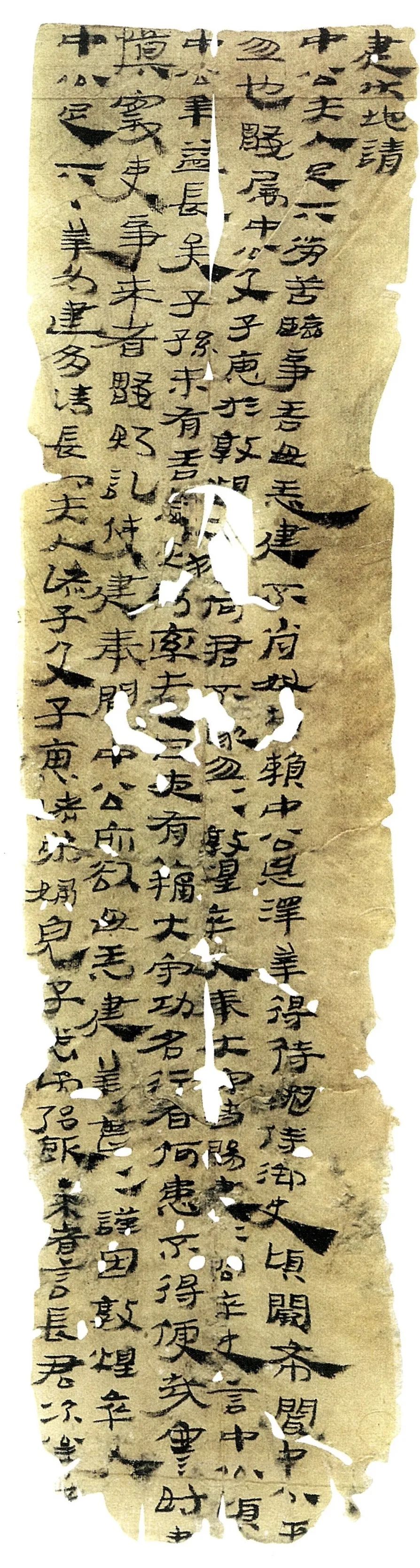

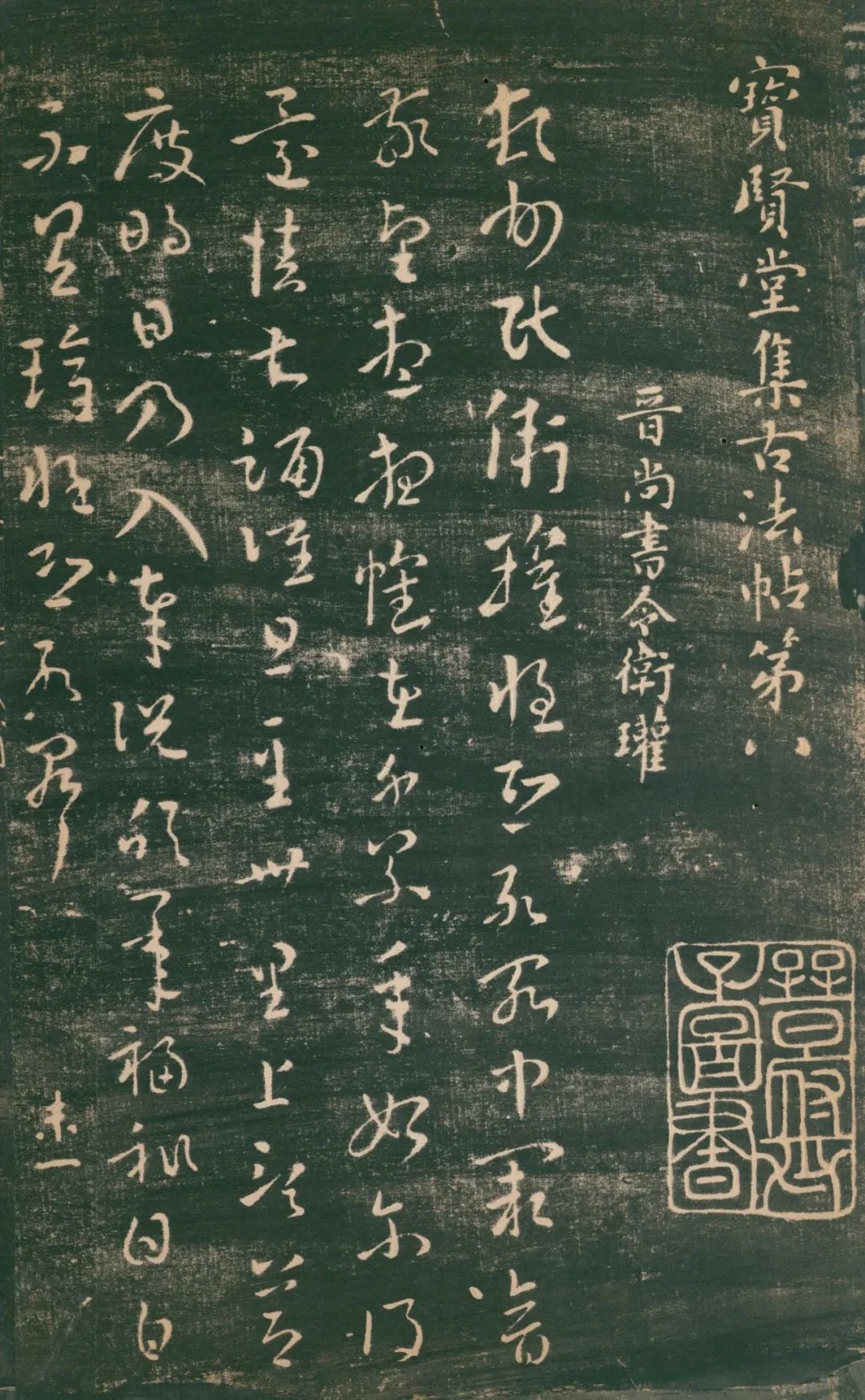

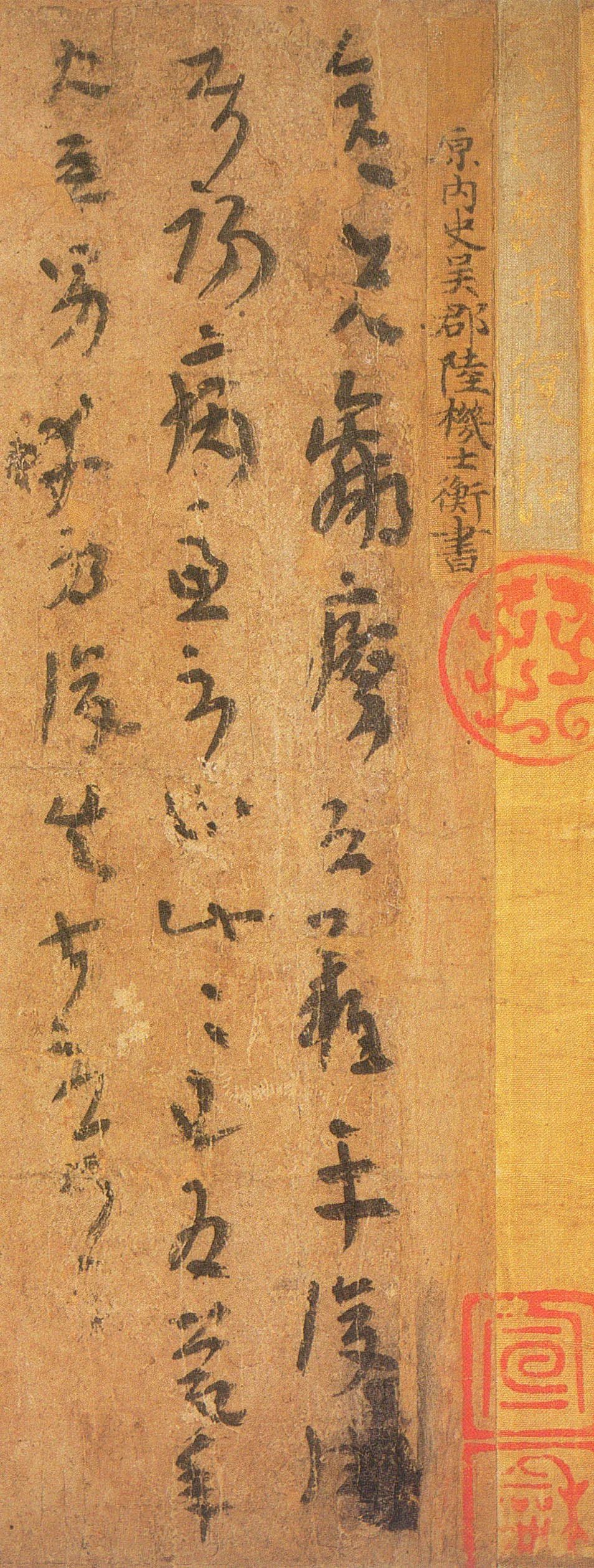

魏晋以后,尚书省成为全国政务的最高行政机构,索靖与卫瓘同在中枢尚书省任职,皆以书法而闻名,史称“一台二妙”。[14]“尚书令卫瓘,与尚书郎索靖,俱善草书,号一台二妙。”卫氏是河东安邑的望族,三国时期,卫觊的书法可与钟繇比肩,其长于书法,尤工草书,经过晋代卫瓘、卫恒、卫夫人等人的弘扬,形成了卫氏书门家风。卫觊、卫瓘、索靖等人的书法皆受张芝的影响,房玄龄在《晋书》卷三十六《列传第六》中记载:“汉末张芝亦善草书,论者谓瓘得伯英筋,靖得伯英肉。”《宣和书谱》卷十四云:“索靖以章草名动一时,学者宗之。” [15]在俄藏的敦煌文献中即有唐人临的索靖《月仪帖》残纸,与传世刻本相比较,极为相似(图6)。

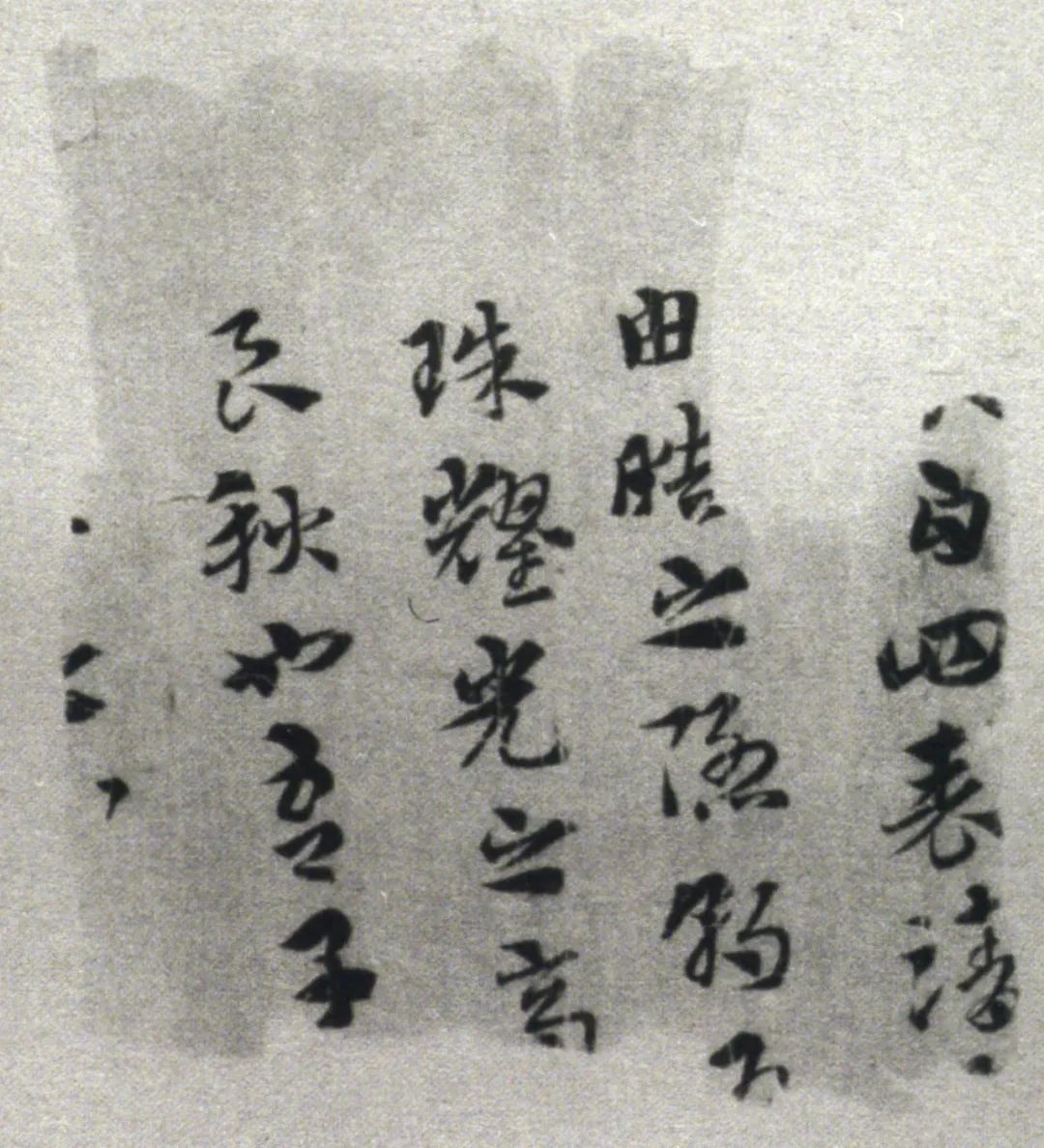

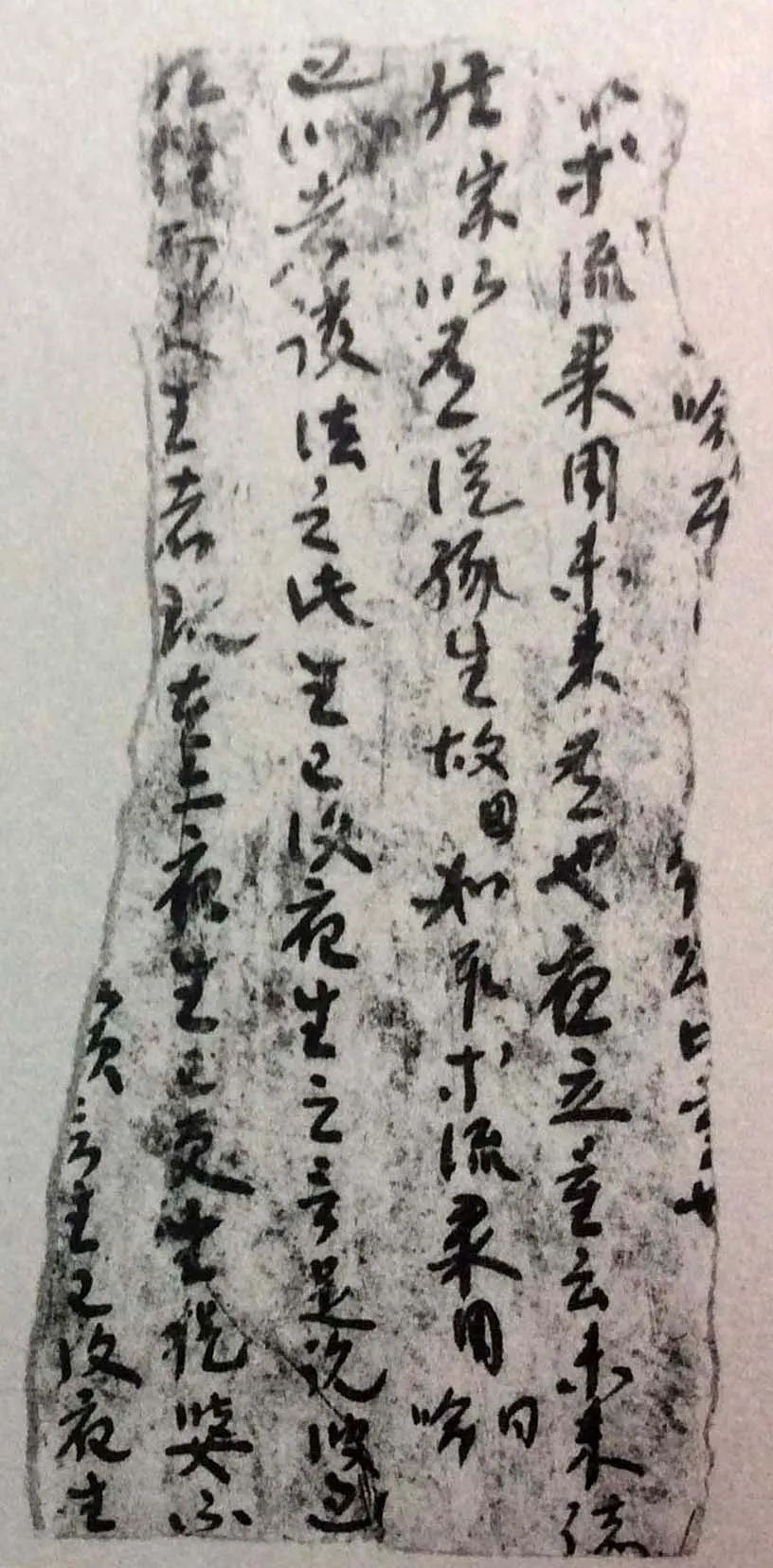

图7是中国国家图书馆藏《唯识宗疏释》(BD16369号)的残纸,其用笔含蓄内敛,点画绵厚,行气贯通,是典型的章草书风,虽没有表现出章草标志性的波磔,但仍具有章草的韵致。如同欣赏西汉刻石和汉金文,即使其没有标志性的蚕头雁尾,依然能体现出隶书的气息。该残纸的风格与西晋陆机的《平复帖》(图8)极为相近,多篆籀古意,绝少提按之法,转折处更无唐人分解之法,而是多用使转。可见,这种风格并不是孤立存在的,即使在楼兰残纸中,也有类似这种风格的存在,并作为一种风格的支流在不断地延续和生发。

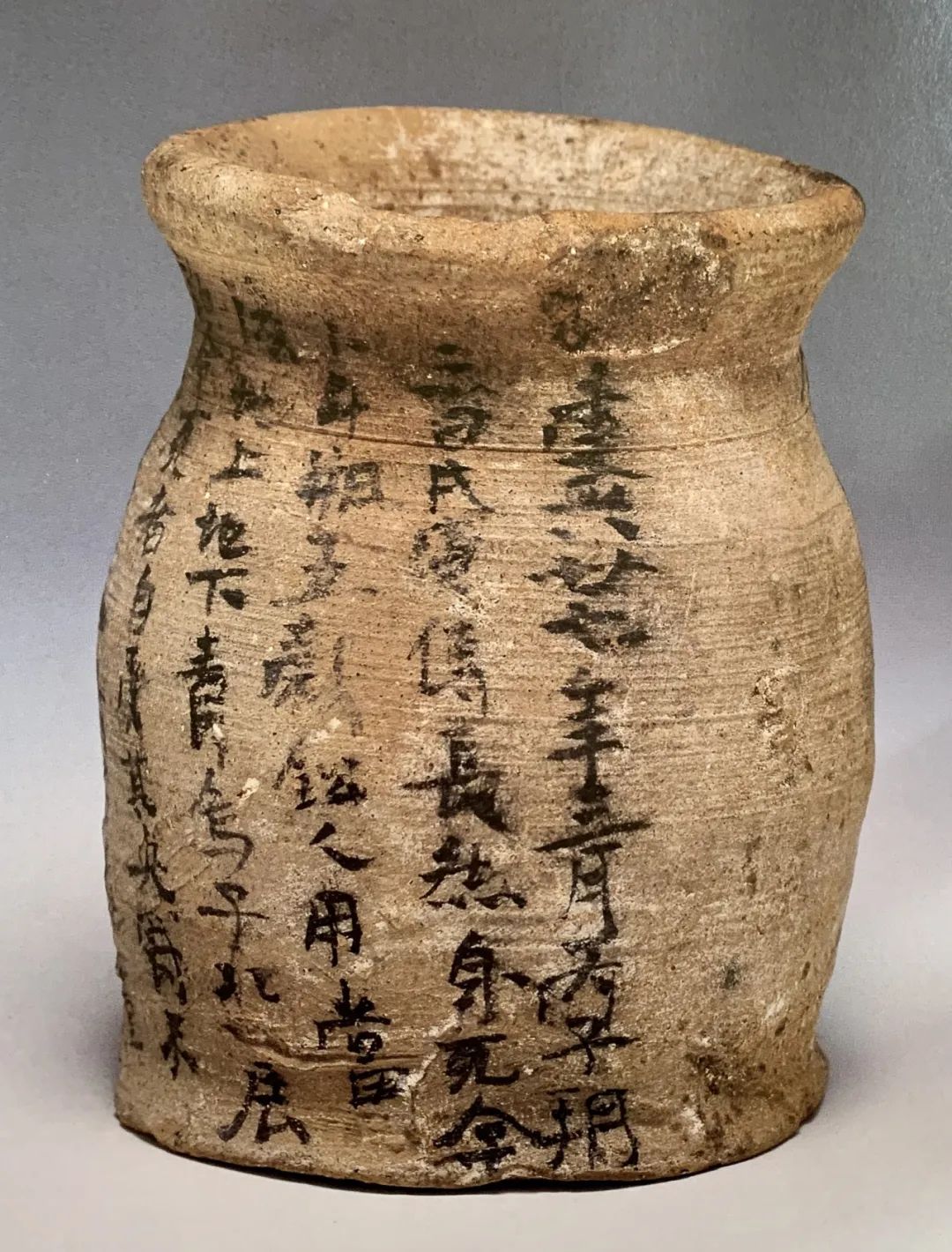

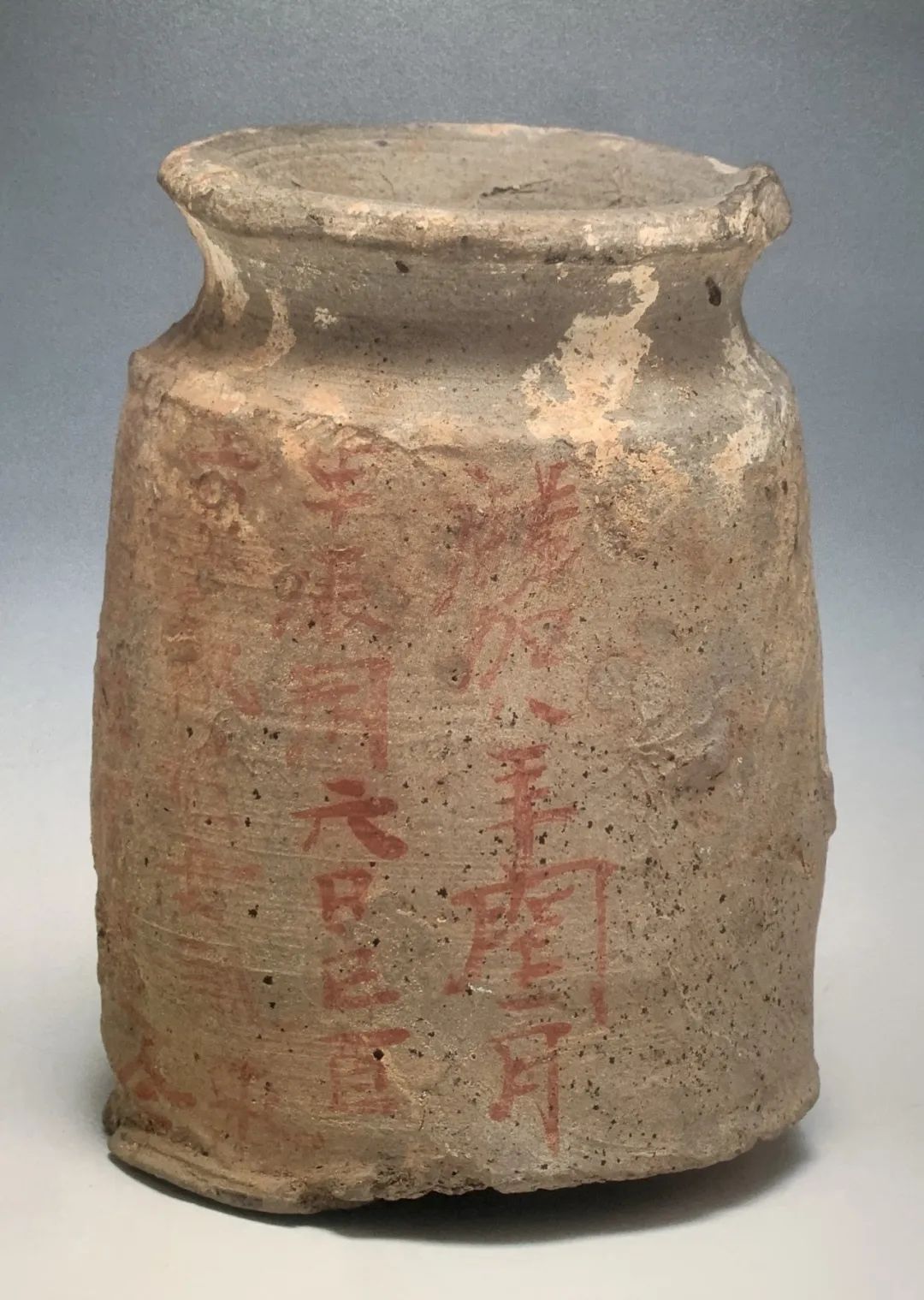

敦煌在十六国时期,先后接受前凉、前秦、后凉、段氏北凉、西凉、沮渠氏北凉六个割据政权的统治。前凉统治时期,中原板荡,群雄争战,敦煌远离动乱,不仅没有受到影响,反而得到很大发展。[18] 其书法也一直保持了本土的书写传统,所以其行书或者行草书风非常接近汉末和魏晋(五凉)简牍和残纸。如敦煌博物馆藏前凉时期的镇墓罐之上的文字,起笔露锋,横笔前轻后重,以徒手线书之,“子”字还保留了隶书的结字特征,转折处顺势而行,没有过于明显的提按动作。后凉时期的书风和前凉基本类似,横笔也是前轻后重,徒手摆出,在转折处略有不同,已具有了向内部挤压的用笔动作,呈现一种方峻的艺术特征。从这两个镇墓罐(图10、图11)可以看出五凉时期敦煌本土的民间书写的状态和风格倾向。

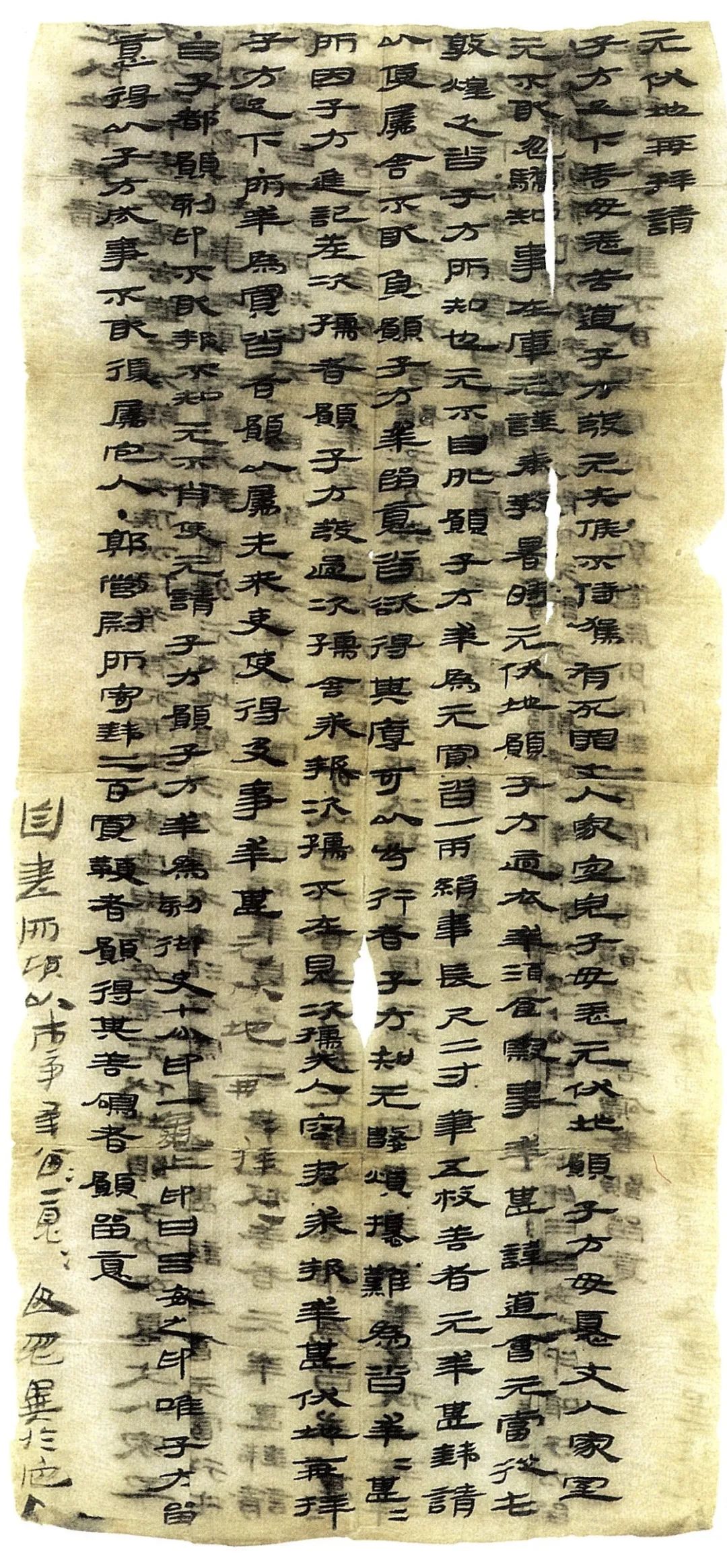

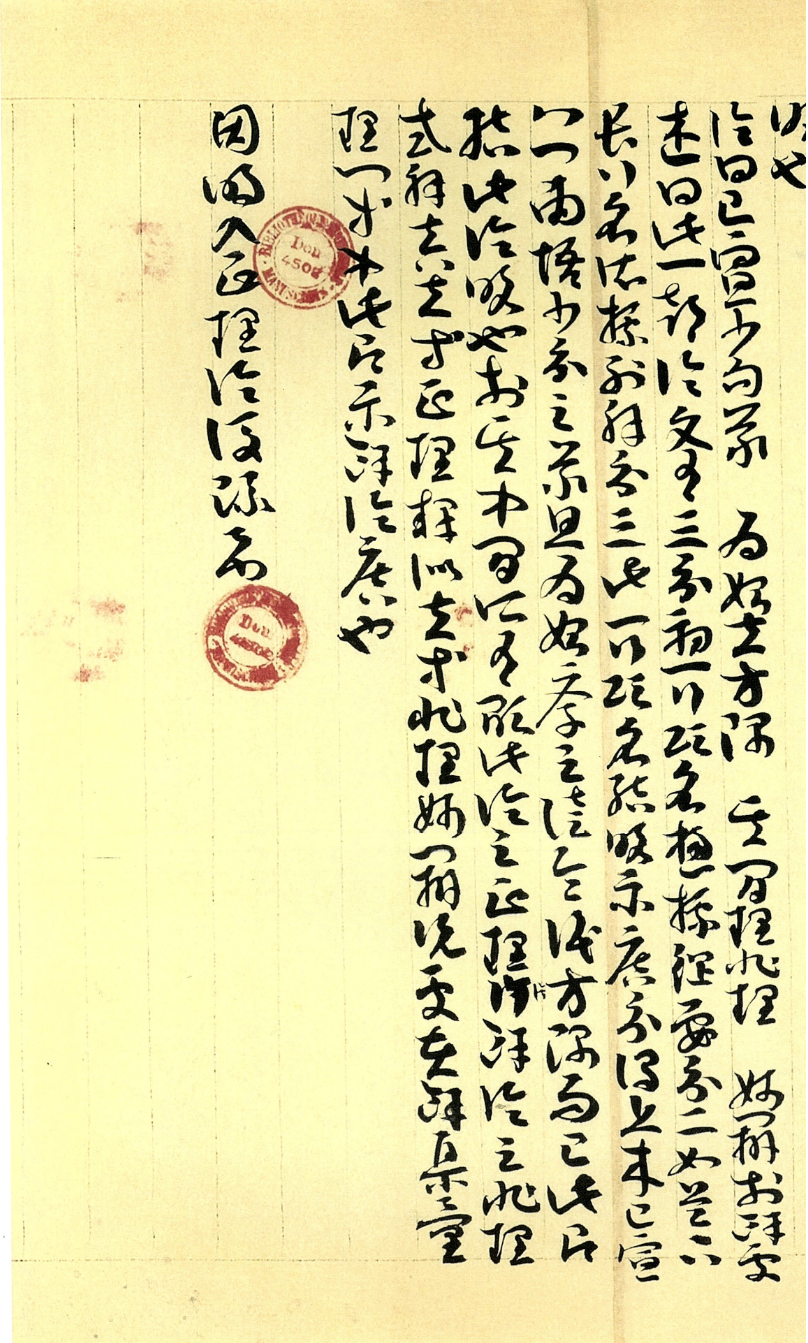

敦煌发现的唐人行草书写本中,还保留了这种书写的传统,如法藏《因地论》(P3030),这是一件行书写本,写于唐开元二十五年(737),作者不详。此卷用笔轻松灵动,点画圆熟,行气贯通,偶有草书参于其中。转折处多为圆转,长横注重两头的提按动作,短促的笔画多是因势赋形,捺笔一般是反捺或者无捺角,钩画多是顺势带出,没有唐楷中具体的点画形态,整体气息与敦煌传统的本土书风非常接近。如“欲”“往”“不”“俗”等字(图12)。

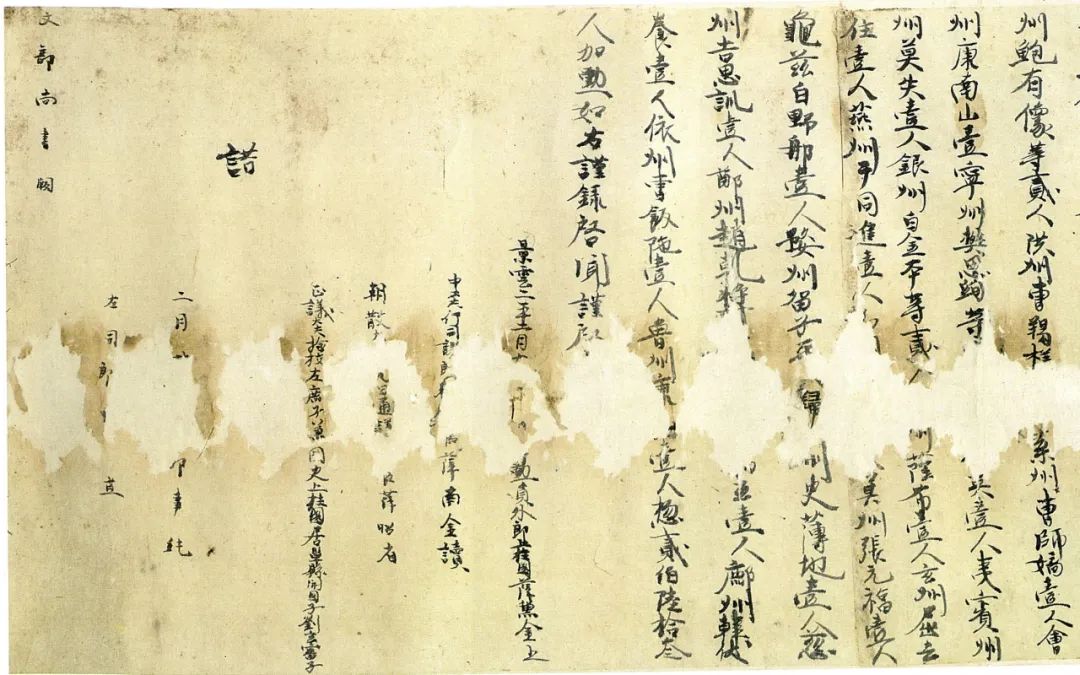

另外,敦煌研究院藏的《唐景云二年张君义勋告》(图13)也是具有这种气息和风格的写本,大凡带有“框”形的字,多用使转,如“同”“白”“曹”等字;字的主笔比较开张,有隶意,如“贰”“宁”“史”“婺”等字;章法上,行距大而字间距小,犹如西晋时期行间分明的简牍。

敦煌书法种类繁多,大致分为写本、拓本和印本三类,其书体亦丰富多样,最多的是楷书经卷,多被谓为“写经体”,其在魏晋时期即形成一种专门的体态而自成体系,直至影响到南北朝、隋唐、五代及宋元。写出这种体态是专事抄经的经生擅长的“行活”,其技艺的传承,或者由师徒相授,或者因风习相染。经生笔下的体态风姿有一脉相承的归约性,写自西陲、中原和江南的经卷,都有同具的形质。[21] 其次是行草书,多是为正典作的注、释、疏或是实用文书,还有一少部分唐代篆书、敦煌古代硬笔书法和敦煌古代美术字,如P4702的唐《篆书千字文》。此篆书结字颇有装饰性,起收笔受唐人楷法影响,呈现顿挫的棱角。敦煌古代硬笔书法时间跨度从东汉到元代,文字种类有汉文、粟特文、梵文、吐蕃文等十余种,其书体以行书居多,楷书次之,其风格特点可以概括为:“曲直唯线、点不成挑、肩勾不顿、撇不成刀、捺不出脚、锋芒昭昭。”[22] 敦煌古代美术字可大致分为三类:一是脱影双钩体,二是双钩花心字,三是对称双分字。[23] 鉴于本文主要研究唐代的行草书,故在此不作过多的论述,现通过已掌握的材料而具体阐释唐代崇王思想与中原书风西传的行草书风格特点。

(一)虞陆书风

阮元在《南北书派论》中云:“至唐初,太宗独善王羲之书,虞世南最为亲近,始令王氏一家兼掩南北矣。” [24]虞世南与智永同郡,幼年即学书于智永。虞氏历仕陈、隋二代,入唐后历任弘文馆学士、著作郎、秘书少监、秘书监等职,与房玄龄共同掌管文翰。李世民初以武力定天下,而后又推行文治,以此定国安邦和收复士子之心。南朝士人尤爱右军书,李世民对王羲之的推崇,也有以书法一统天下士子之心的策略。李世民曾自言:“朕虽以武功定天下,终当以文德绥海内。文武之道,各随其时。” [25]

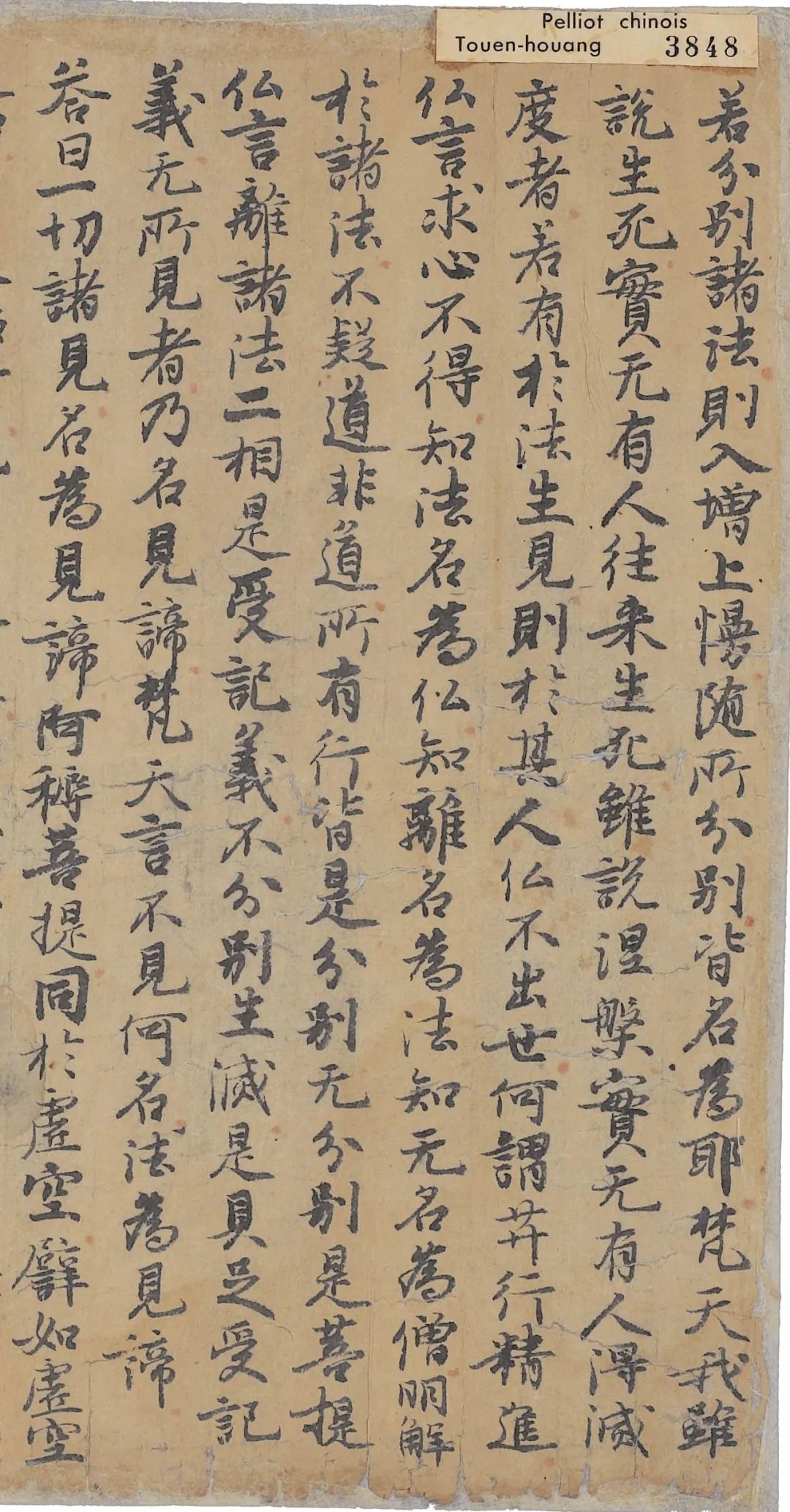

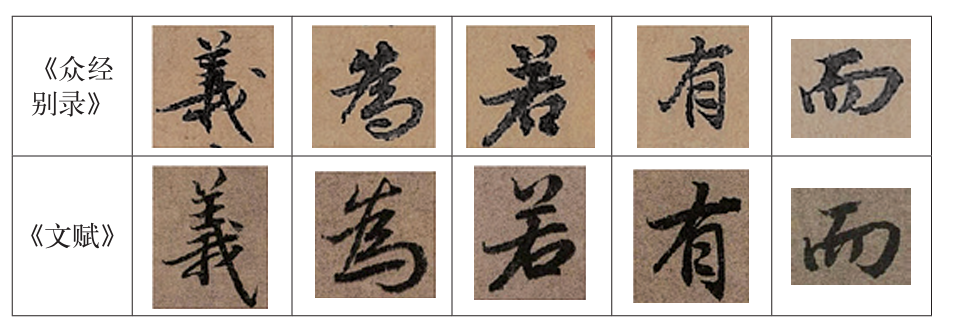

虞世南作为初唐最受皇帝赏识,又能承续王羲之法脉的文臣,他的书法和书学思想必将影响其所处的时代,如其外甥陆柬之,即这种风格传承的代表。但这只局限于庙堂之内,而在遥远的河西地区,却也发现了类似这种风格的行书写本,如法藏《众经别录》(P3848)(图14)。该卷由南齐昙摩伽陀耶舍译,其点画顾盼生姿、温润绵厚,结字平中见奇、饶有韵致,若将其与陆柬之的《文赋》相比较,会发现用笔和气息颇为相似,如“义”“为”“若”“有”“而”等字(图15)。

(二)《集王圣教序》的承续与传播

《集王圣教序》是历代体现王羲之书法字形最多的作品[26],也是后世学习王羲之行书的重要法帖,该刻石在673年1月1日(咸亨三年十二月八日)立于长安弘福寺,载录了唐太宗李世民的《圣教序》和唐高宗李治的《述圣记》,具有明确的政治和宗教色彩(两位皇帝的答复、官员的姓名和整篇《心经》),同时它还体现了王羲之行书的典范风格。[22]

自贞观年起,唐太宗李世民大量收集王羲之书迹,史载:“出御府金帛,重为购赏,由是人间古本,纷然毕进”。[28]唐高宗李治雅好文翰,《新唐书·裴行俭传》载,“行俭工草隶”,帝尝以绢素诏写《文选》,“览之,秘爱其法,赉物良厚”。[29]《全唐诗》亦载其诗8首。其在做皇太子时,即从父亲那里得到了《兰亭序》的拓本,后又请益于王羲之的第十代孙王方庆,可以说李治深通王羲之书法。在北宋《淳化秘阁法帖》中,收录其8帖,加之后人考证本属于他的手笔而归于太宗名下的4帖,总计有12帖。[30]《李勣碑》(677年)即是其师法王羲之书法的典型作品。

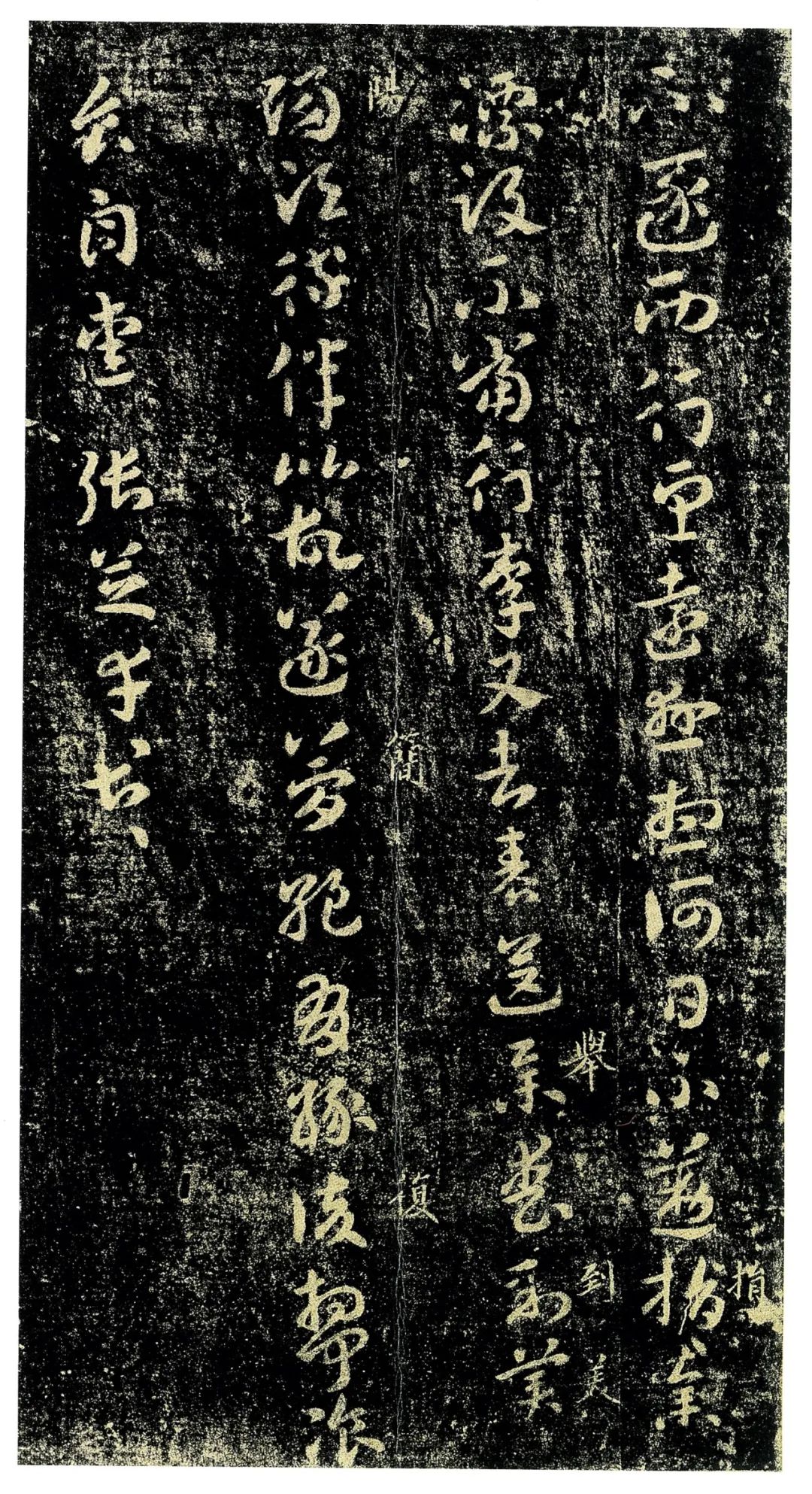

《李勣碑》是“御制碑”,文书具美,镌刻尤工。其点画骨力洞达,起落转侧如昆刀切玉,劲健爽利,结体似欹反正,若断还连,偶有字组的连带,极尽天然,其笔法近《兰亭序》和虞世南,字法似《集王圣教序》,整体形成一种简静平和,遒丽旷达的韵致。(如图17)明赵崡《石墨镌华》云:“行草神逸机流,后半尤纵横自如。”清杨宾《大瓢偶笔》谓:“《李英公碑》遒媚缠绵,虽雄浑不及文皇,而戈法过之,正不得以怕妇忽之耳。”李治的传世碑刻除《李勣碑》外,还有《万年宫铭》《纪功颂》和《孝敬皇帝睿德记》等,宋朱长文《墨池编》云:“高宗雅善真、草、隶、飞白。”而这几通碑的碑文都是以行书书写,由此可表明李治兼擅数体,而尤以行书见长。

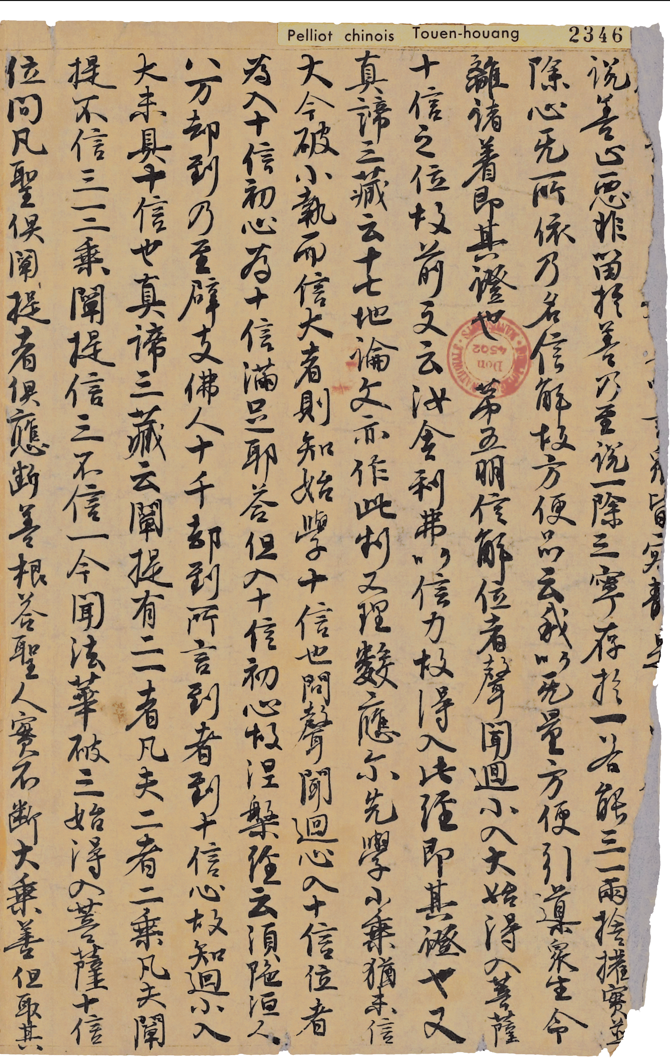

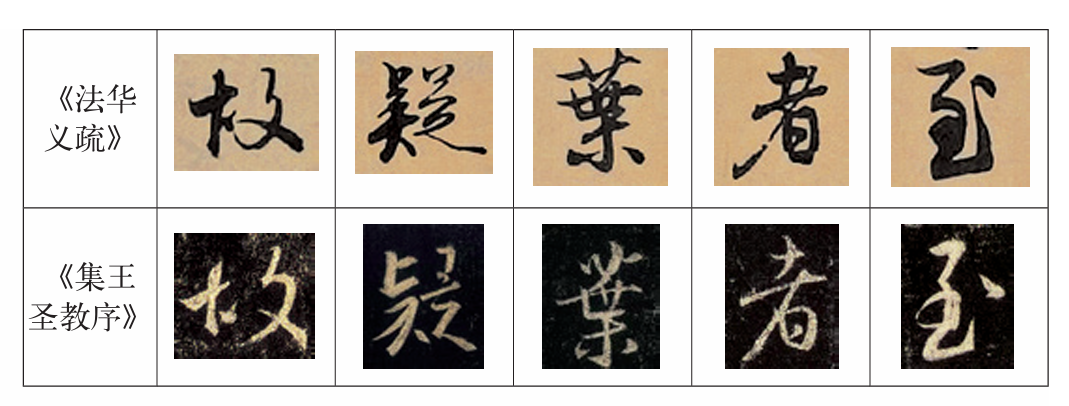

敦煌文献保留了15件带有《圣教序》的《述圣记》的内容,[31]不过只有3件是完整的卷子(S.3755、BD06687、西北师大003)。[32]而在书法方面,敦煌所出的胡吉藏撰写的《法华义疏》是典型的《集王圣教序》的风格。(如图18)无论是用笔还是结字都凸显了王羲之的书法特征,并且还受到初唐“瘦硬”风尚的影响,其点画刚健挺拔,结字瘦长俊秀,用笔的节奏感非常强烈,整体的气息也与《集王圣教序》极为暗合。现选取《法华义疏》和《集王圣教序》中的例字进行比较。(如图19)

无独有偶,这种现象在敦煌发现的写本中并不少见,如英藏S1835《劝纳谏文》后面的题记书法,用笔遒丽劲健,结体俊朗挺拔,章法疏朗有致,字之大小开合一任天然,与《集王圣教序》清朗俊逸的风格极为相似。王澍在《竹云题跋》中评怀仁王书《圣教序》云:“自唐以来,士林甚重此碑,匪直《兴福寺》《龙阐法师》等碑为显效其体,即李北海、张司直、苏武功亦从此夺胎。”[33] 由此可见,作为一种时代的书写风尚,其书风必然会对敦煌地区产生一定的影响。

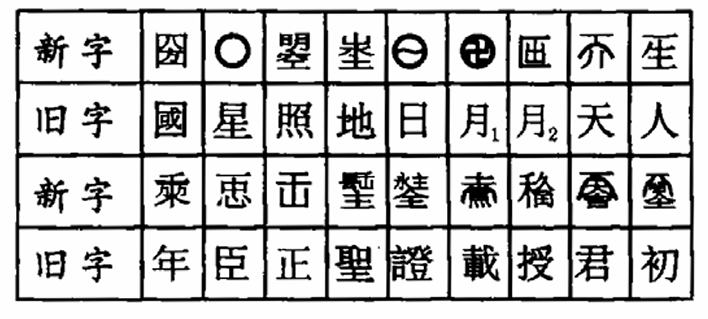

武则天称帝后,为维护和巩固其统治地位,显示其至高无上的权力,通过制造文字而进行了一场文化专制的尝试,以诏令的形式在全国范围内推广普及使用其所创制的18 个新文字(图20)。大到奏疏策论、墓志碑刻,小到公文案牍、书册账簿等,都必须使用新造字。[34] 不仅在中原地区,即使在遥远的西北边陲地区也都在执行诏令。

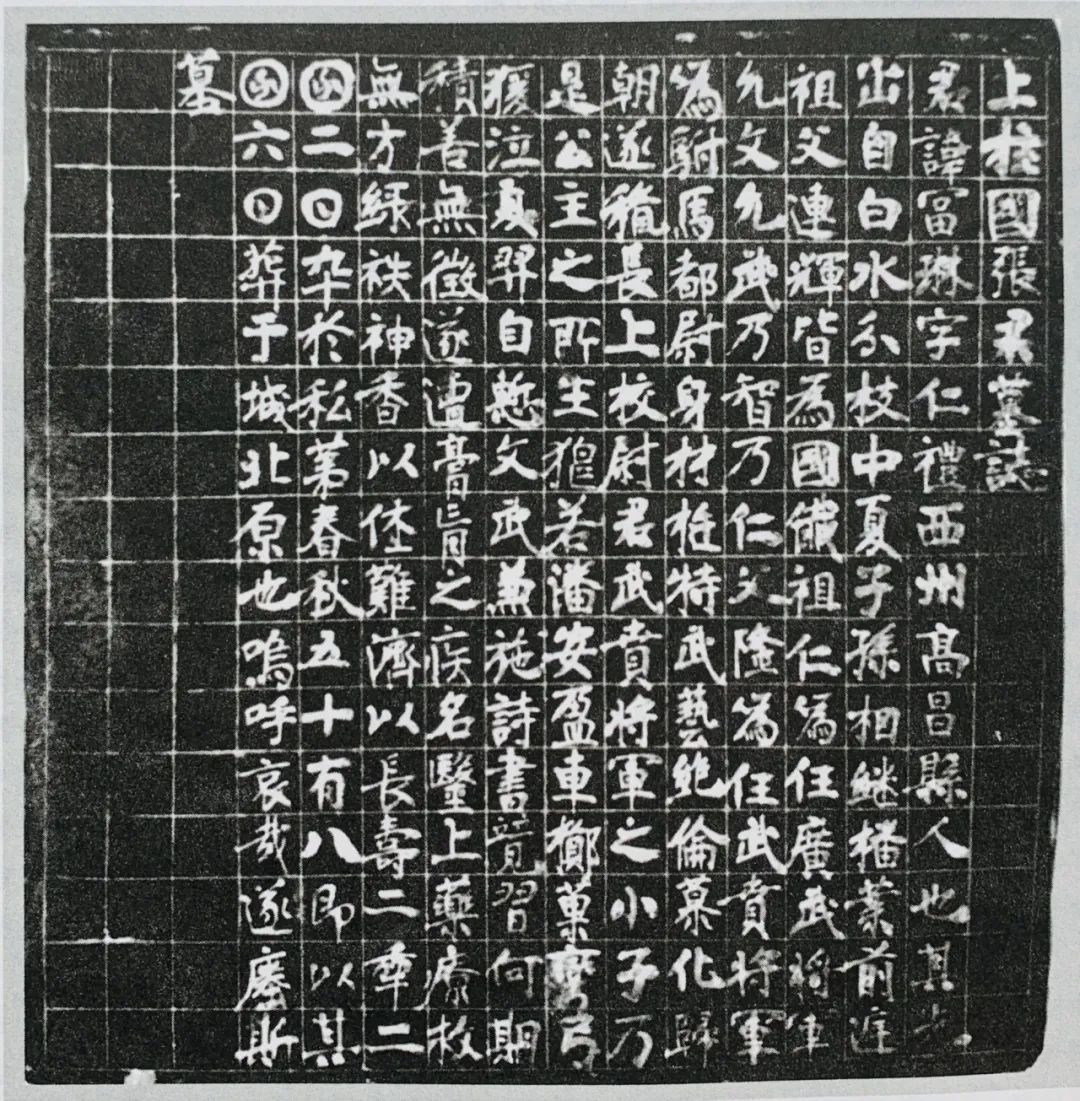

清人叶昌炽也曾谈到武周新字的运用之广,称“当时群臣章奏及天下书契咸用其字”。[35] 林聪明认为,敦煌写经出自武周时代官府所造者,无论题记、经文,皆书写新字,然其数量甚少。占绝大多数的民间写经虽迫于政令,却阳奉阴违,仅在醒目的题记上书写新字,而经文冗长,不易被察觉,便仍用旧体,少写新字。[35] 在吐鲁番出土的的砖志中,也出现了使用武周新字的现象,如武周长寿二年(693)《张富琳墓志》中:“授”“年”“月”“日”四字皆是武周新字。[37](如图21)另外,在阿斯塔那222号墓出土的武周证圣元年(695)残牒(73TAM222:16)中的“证”“圣”“年”“月”“日”五字均为武周新字。(如图22)至于为什么创制新字,武则天在《改元载初敕》谈及造字的目的:“……上有依于古体,下有改于新文。庶道可久之基础,方表还淳之意。”[38]这说明武则天希望传承圣贤古籍,回归纯朴的古文字之风;同时也能看出她对文字的迷信,用创造汉字的办法维护其专制统治,巩固其君王帝王,[39]由此可见,这是一场颇具政治意味的文化改革。[40]

,古文,象君坐形。”[41]新造字“

,古文,象君坐形。”[41]新造字“  ”就是在古文“

”就是在古文“  ”的基础上演变而来;“星”字,《说文·晶部》:“曐,万物之精,上为列星,从晶从生。一曰象形,从〇。古〇复注中,故与日同。”

”的基础上演变而来;“星”字,《说文·晶部》:“曐,万物之精,上为列星,从晶从生。一曰象形,从〇。古〇复注中,故与日同。”  ,古文。”段注:“从三〇,故曰象形。”[42]新造字“

,古文。”段注:“从三〇,故曰象形。”[42]新造字“  ”即是古文“星”的省形;“地”字,新造字写作“

”即是古文“星”的省形;“地”字,新造字写作“  ”,《说文·土部》:“地,元气初分,轻清阳为天,重浊阴为地,万物所陈列也。从土也声。”《玉篇·土部》:“埊,古地字。”[43]该字古已有之,并非武则天所创,原字以楷书笔画写籀书,敦煌武周残纸中以行书笔意书之;“天”字,字形来源于小篆,《说文》小篆“天”作“

”,《说文·土部》:“地,元气初分,轻清阳为天,重浊阴为地,万物所陈列也。从土也声。”《玉篇·土部》:“埊,古地字。”[43]该字古已有之,并非武则天所创,原字以楷书笔画写籀书,敦煌武周残纸中以行书笔意书之;“天”字,字形来源于小篆,《说文》小篆“天”作“  ”,吴国《天发神谶碑》作“

”,吴国《天发神谶碑》作“  ”字以楷书的笔法,篆书的字形书之。

”字以楷书的笔法,篆书的字形书之。

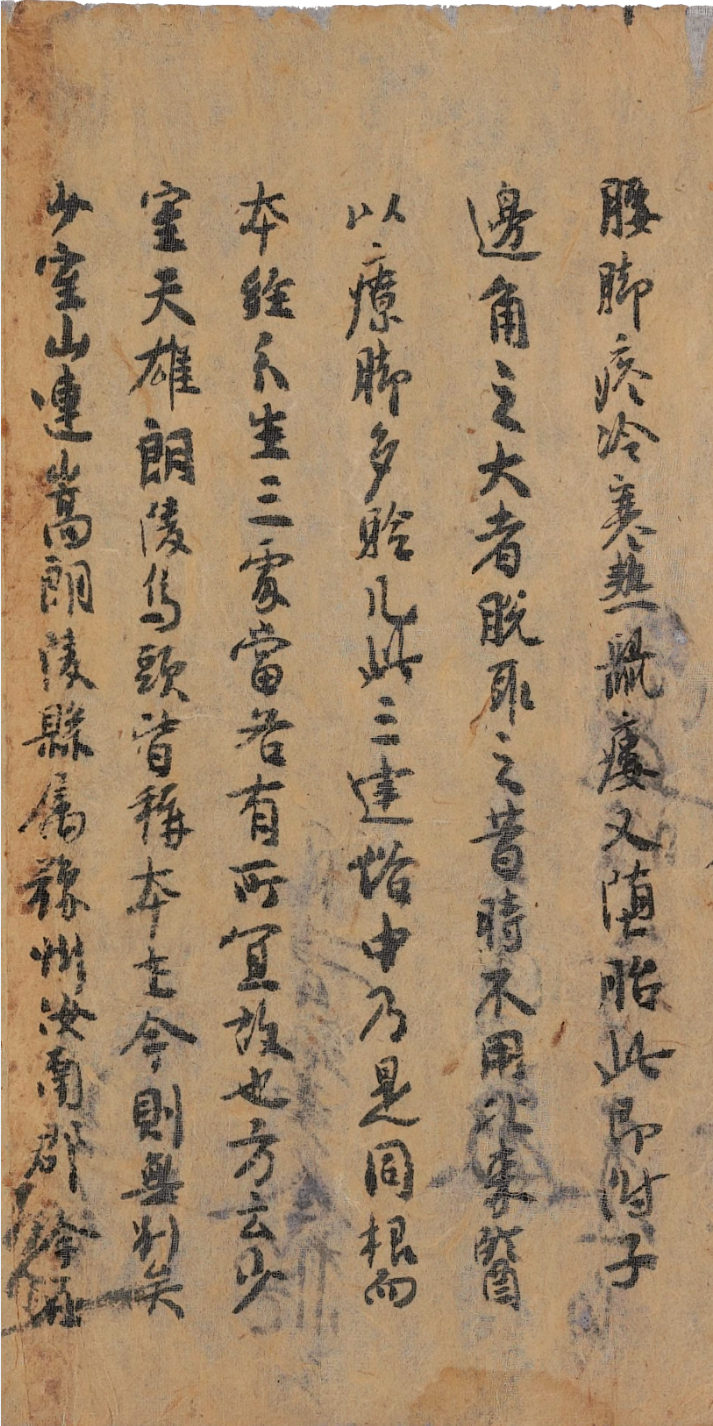

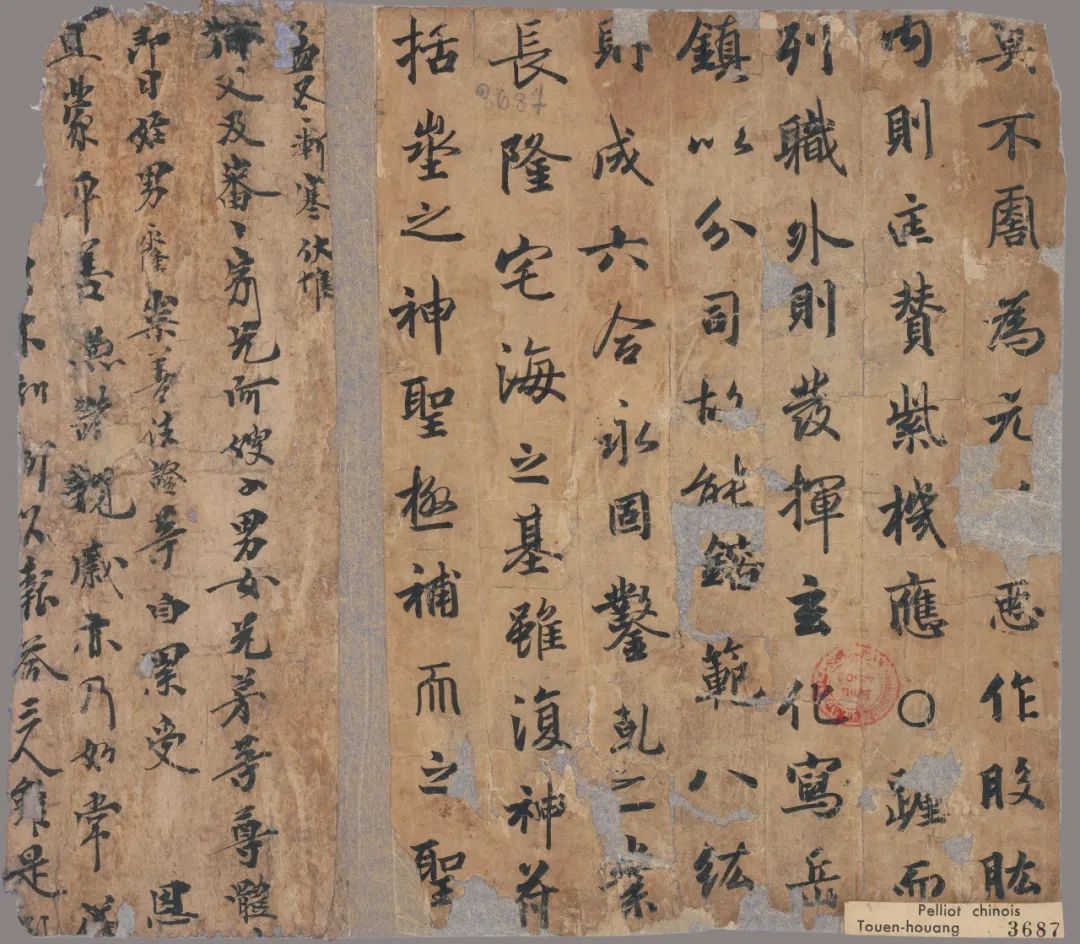

这件残纸的整体书风依然是继承了王羲之的书风,点画清劲挺拔,骨气洞达,用笔起收分明,遒丽爽劲,节奏感极强。既有王羲之书风的特点,又有初唐的瘦硬之风,这件作品很有可能是由中原带到敦煌的写本,处处表现出中原成熟的“崇王”书风,迥异于敦煌的本土书风。而其同纸的《永隆家书》则更接近敦煌地区的书风,但在结字和用笔中仍能看出受到欧阳询书法的影响。如“父”“审”“兄”“受”等字,用笔方峻果断,结字中宫紧收,左收右放,完全出于欧法。

2 郑汝中:《唐代书法艺术与敦煌写卷》,《敦煌研究》1996年第2期。

3 池田温:《〈中国古代写本识语集录〉解说(上)》,《北京图书馆馆刊》1994年第3/4期。

4 王国维:《汉魏博士考》,载《观堂集林》卷四,河北教育出版社,2001,第107页。

5 袁灿兴:《敦煌书法史南北交融篇》,浙江古籍出版社,2019,第25页。

6 横田恭三:《中国古代简牍综览》,张建平译,北京联合出版公司,2017,第16页。

7 范晔:《后汉书》卷六十五《皇甫张段列传第五十五》,百衲本景宋绍熙刻本。

8 同上。

9 袁灿兴:《敦煌书法史南北交融篇》,浙江古籍出版社,2019,第122页。

10同上。

11贺复徵:《文章辨体汇选》卷三一十五,清文渊阁四库全书本。

12唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》(第五辑),书目文献出版中心,1990,第96页。

13郑炳林:《敦煌地理文书汇辑校注》,甘肃人民出版社,1989,第112页。

14杜甫:《杜诗镜铨》卷八,杨伦笺注,清乾隆五十七年阳湖九柏山房刻本。

15《宣和书谱》,上海书画出版社,1984,第108页。

16郑汝中:《敦煌写卷行草书法集》,甘肃人民美术出版社,2000,第154页。

17崔尔平:《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,2012,第18页。

18王素:《敦煌吐鲁番文献》,文物出版社,2005,第12页。

19袁灿兴:《敦煌书法史南北交融篇》,浙江古籍出版社,2019,第122页。

20季羡林:《敦煌学大辞典》,上海辞书出版社,1998,第278页。

21季羡林:《敦煌学大辞典》,上海辞书出版社,1998,第273页。

22同上书,第289页。

23同上书,第287页。

24阮元:《揅经室集》(下册),中华书局,1993,第582591页。

25杜佑:《通典》卷一百四十六《乐六》,清武英殿刻本。

26唐玄序832年所集的《新集金刚经》一共有5264个字形,然因重复字过多,实际单字不过717字而已。见毕罗:《尊右军以翼圣教》,四川人民出版社,2020,第8页。

27毕罗:《尊右军以翼圣教》,四川人民出版社,2020,第8页。

28张彦远:《法书要录》卷四,清文渊阁四库全书本。

29欧阳修等编:《新唐书》,中华书局,1975,第4088页。

30武原:《书法艺术》,1996,第20页。

31毕罗:《尊右军以翼圣教》:BD04292、BD05643、BD06687、BD11423、BD14641、BD15243、XBSD003(西北师范大学)、S.343、S.3755、S.4612、S.4818、S.11537、P.2323、P.2780、P.3127。

32毕罗:《尊右军以翼圣教》,四川人民出版社,2020,第24页。

33沃兴华:《敦煌书法》,上海人民出版社,1994,第54页。

34常萍:《武周新字的来源及在吐鲁番墓志中的变异》,《兰州大学学报(社会科学版)》2016年第3期。

35施安昌:《从院藏拓本探讨武则天造字》,《故宫博物院院刊》1983年第4期。

36林聪明:《敦煌文书学》,新文丰出版公司,1991。

37侯灿、吴美琳:《吐鲁番出土砖志集注》,巴蜀书社,2003,第592页。

38施安昌:《关于武则天造字的误识与结构》,《故宫博物院院刊》1984年第4期。

39常萍:《武周新字的来源及在吐鲁番墓志中的变异》,《兰州大学学报(社会科学版)》2016年第3期。

40蒋爱花、安劭凡:《“武周新字”研究情况概述》,《渤海大学学报(哲学社会科学版)》2014年第2期。

41段玉裁:《说文解字注》,上海古籍出版社,1988。

42同上。

43汉语大字典编辑委员会编:《汉语大字典》,四川辞书出版社,1991。

44施安昌:《从院藏拓本探讨武则天造字》,《故宫博物院院刊》1983年第4期。