太原地区唐墓有屏风壁画的不少,“树下人物图”是其中十分流行的题材,对这一题材的解读,学界存在孝子、高士、道教人物以及墓主画像等诸多说法。我们通过研究,认为赫连山墓“树下人物图”描绘的场景与《魏书•释老志》中记述的北魏天师道领袖寇谦之早年求学问道的经历高度一致,宜定名为《寇谦之求道图》。现据《魏书·释老志》中寇谦之的相关记载考证如下(《简报》从墓室东侧南扇开始,顺序编为第1—8扇。本文从西侧南扇开始,顺序编为第1—8号)。

《史记·滑稽列传》:“当关口,天下咽喉。”关口即走廊,亦是锁钥。黄河虽有其险,亦可渡之,可渡之处就有关隘。

龙山时代晚期的碧村先民之所以选址于此,也是对此谙熟于心,深知其中的优势:一方面,这里三面环河临沟,便于把守;另一方面,为便于控制交通,将城址安置于交通主线的末端,使其成为进出黄河的重要关口和连通东西南北的战略要地;此外,跨区域文化中心石峁强势崛起带来的虹吸效应,也是碧村先民无法忽视的存在。所以,碧村这座古城的设计规划,无不体现其建造者的意图,严密布防,让一切尽在掌握。

该遗址是晋陕大峡谷东岸发现的一座拥有双重城墙的大型石城,位于山西省吕梁市兴县碧村村北,地处黄河和蔚汾河交汇处,东距兴县县城20公里,西离陕西省神木县石峁遗址51公里。

遗址范围北起猫儿沟,南达蔚汾河,西抵黄河,在东部和中部各修筑两道石砌城墙,形成具有多重封闭空间的山城(图一),城内面积约75万平方米,由东向西为城墙圪垛、殿乐梁、小玉梁和寨梁上等四个逐级下降到入黄河口处的串珠式台地,主体年代以龙山时代晚期为主,下限可延续至二里头时期偏早阶段。

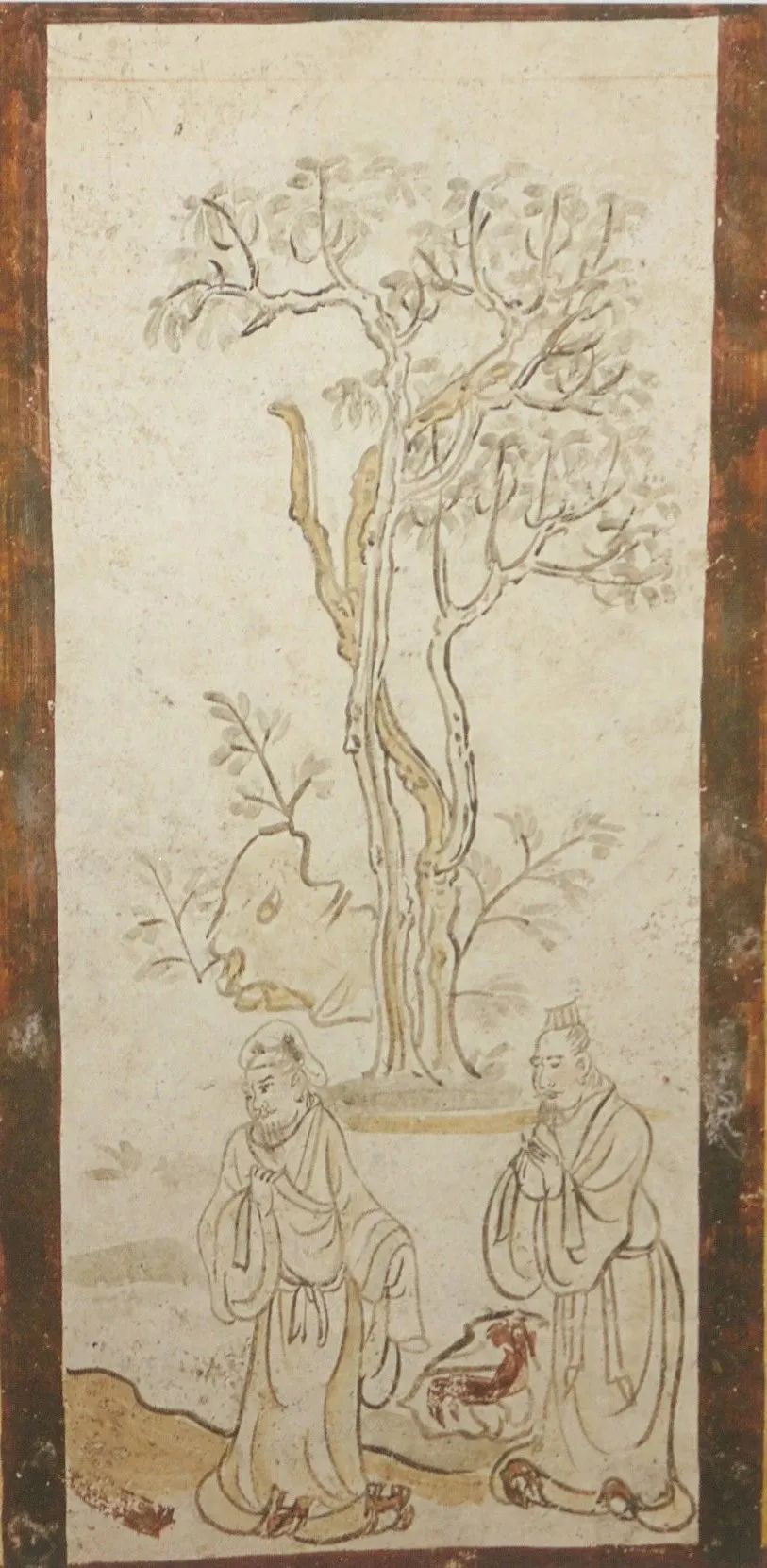

右侧人物应是寇谦之,双手作揖于胸前,应是在向其父亲告别,准备入深山寻仙求道。左侧人物是其父寇脩之,此时背对儿子,脸上神情非常不悦。这种父子对立的情绪可能与寇氏家风有关。寇家世代“外道内儒”。

所谓“外道”即家族信奉天师道,父子的名字里均含“之”字,是典型的天师道教徒标志。所谓“内儒”,即寇氏家族累世为官,寇谦之的父亲是东莱太守,哥哥是南雍州刺史,侄子寇臻是郢州刺史,家族虽通过天师道信仰来增强内部凝聚力,但出仕才是族内子弟的主业。(邵正坤:《北朝家庭的道教信仰》,《史学月刊》2008年第12期)

寇谦之的表字“辅真”,“辅”是辅佐君王之意,“真”为“太平真君”,也暗指帝王。《魏书·释老志》中记载寇谦之年少时只求仙道,无意仕途,舍“内儒”而取“外道”,这种行为明显是不符合其家族传统的,所以1号屏风中父子相背作别也就不足为奇了。

右侧一人头戴方形小冠,与左侧人物穿着相似,头微上仰,左手五指张开向上,右手拢于袖。左侧人物应是前来求学问道的寇谦之,手里拿着用作记录的笏板。

右侧人物是“张鲁派”天师道修士,此刻正在为寇谦之示范道教手诀。由于家传道学衰微,寇谦之在外游历访仙,可惜并没有修成正果,故后来又重返家族。

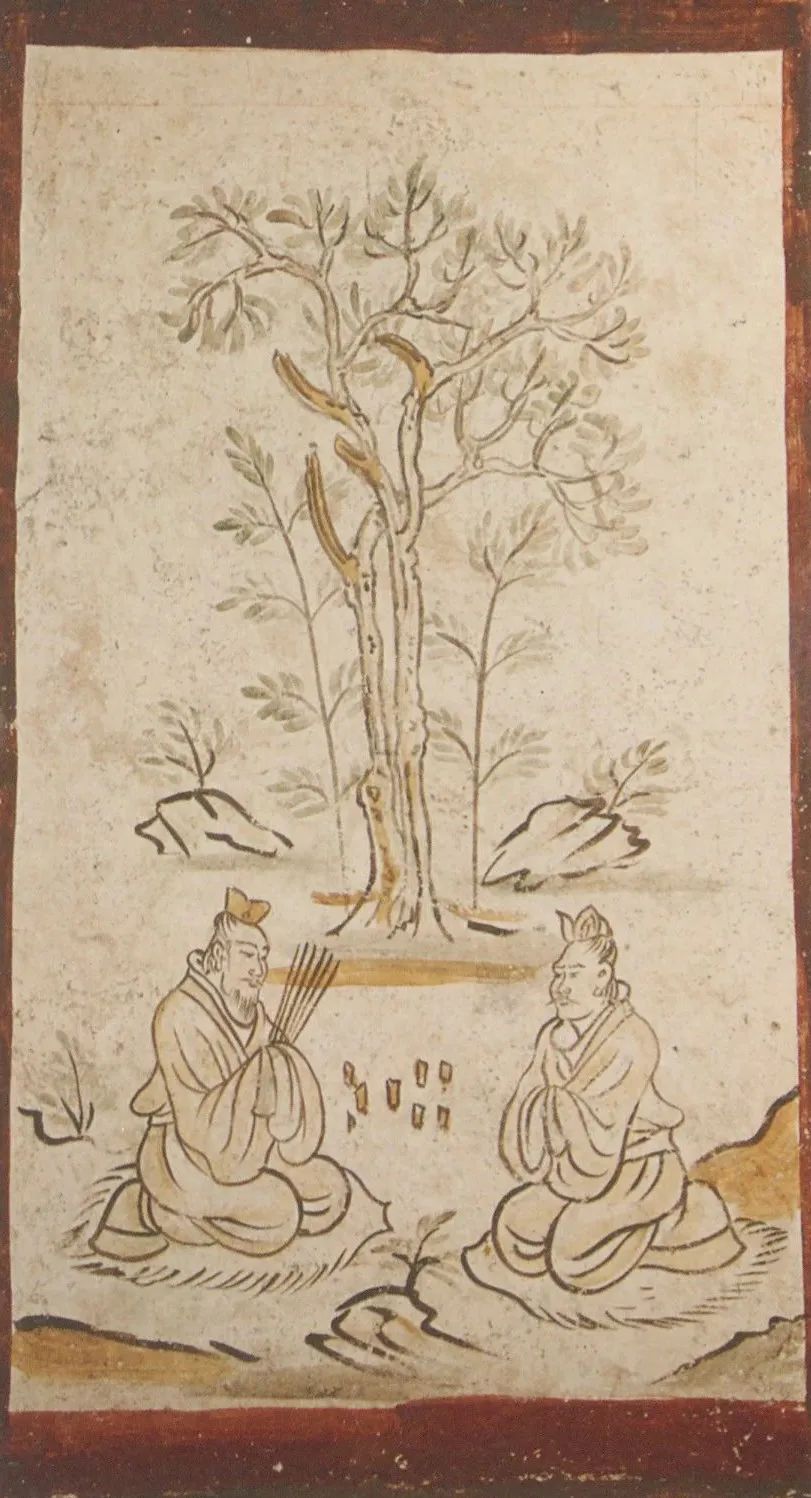

两人间绘8个方块状物,仔细观察,两人之间地上的“方块状物”应为7块,应该就是“七曜”之术。左侧人物应为寇谦之,右侧人物是成公兴。寇谦之手拿算筹目视地上的方块,神情似在思索。成公兴表情轻松,两手敛袖,恭敬地等待着筹算结果。

“七曜”一词,最早见于东汉刘洪的《七曜术》,其记载的七曜历术是中土原产的旧七曜。4—5世纪时,域外新七曜术广泛流行于中土。寇谦之用旧七曜核算新《周髀》不准,成公兴用新七曜帮助对方。(孙伟杰:《星历、星命与星神:南北朝至五代宋初道教对七曜、九曜、十一曜的接受史考察》,《世界宗教研究》2022年第2期)

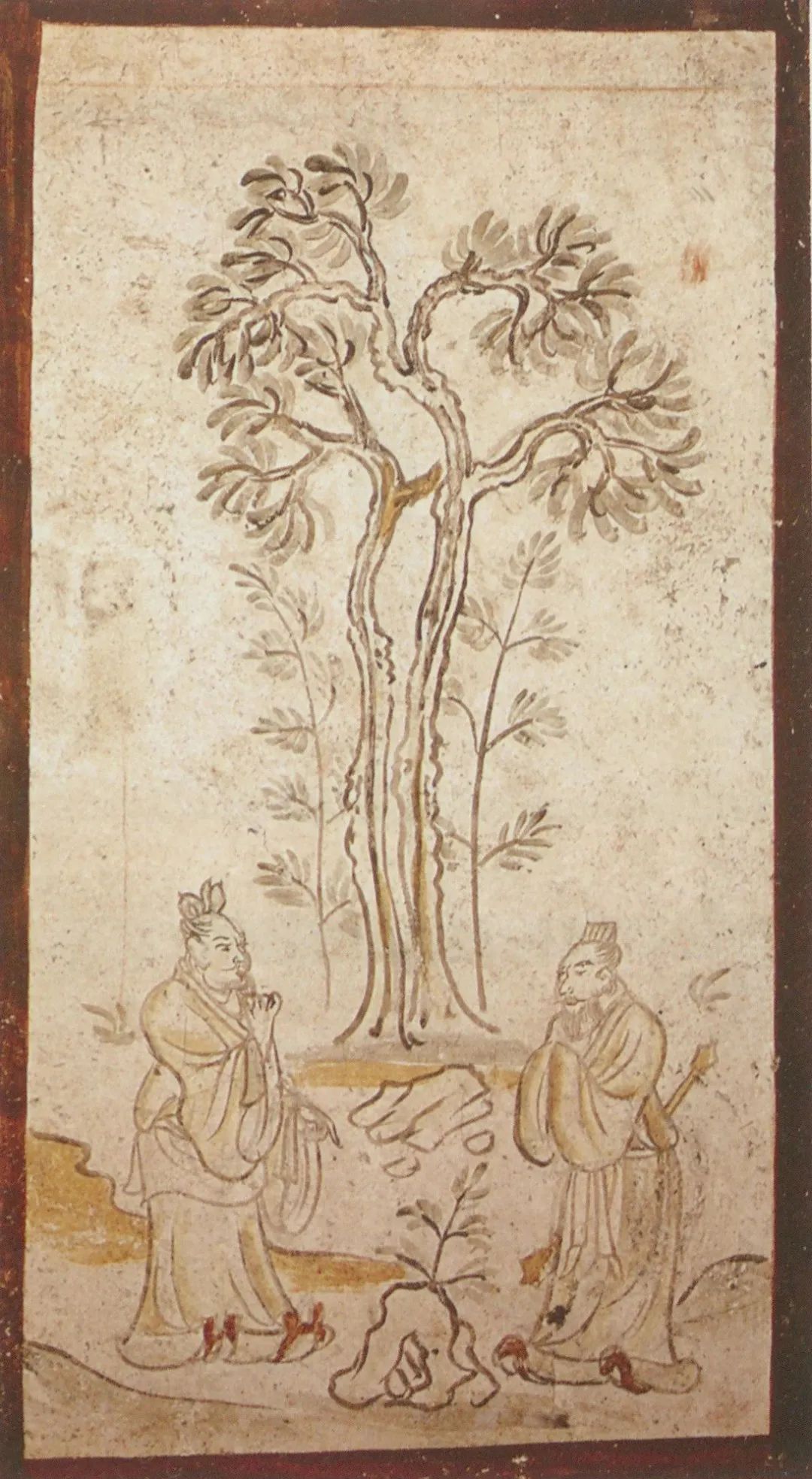

右侧一人戴莲花冠,衣着与左侧相似,双手擎莲花冠于胸前,似给左侧人物授莲花冠助其修道。左侧人物应是寇谦之,右侧人物是成公兴。寇谦之神情非常恭敬,手拢袖中往上微抬,向成公兴下跪行礼。成公兴立于一旁,身向前倾,手捧莲花冠,为寇谦之戴“莲花冠”。

成公兴授冠表明他接受了寇谦之的拜师,并会对其倾囊授道。虽然《魏书·释老志》中成公兴反向寇谦之求为弟子,但在修道过程中,是成公兴在向寇谦之授道,成公兴是事实上的老师。因此画师据此绘成寇谦之向成公兴下跪拜师。

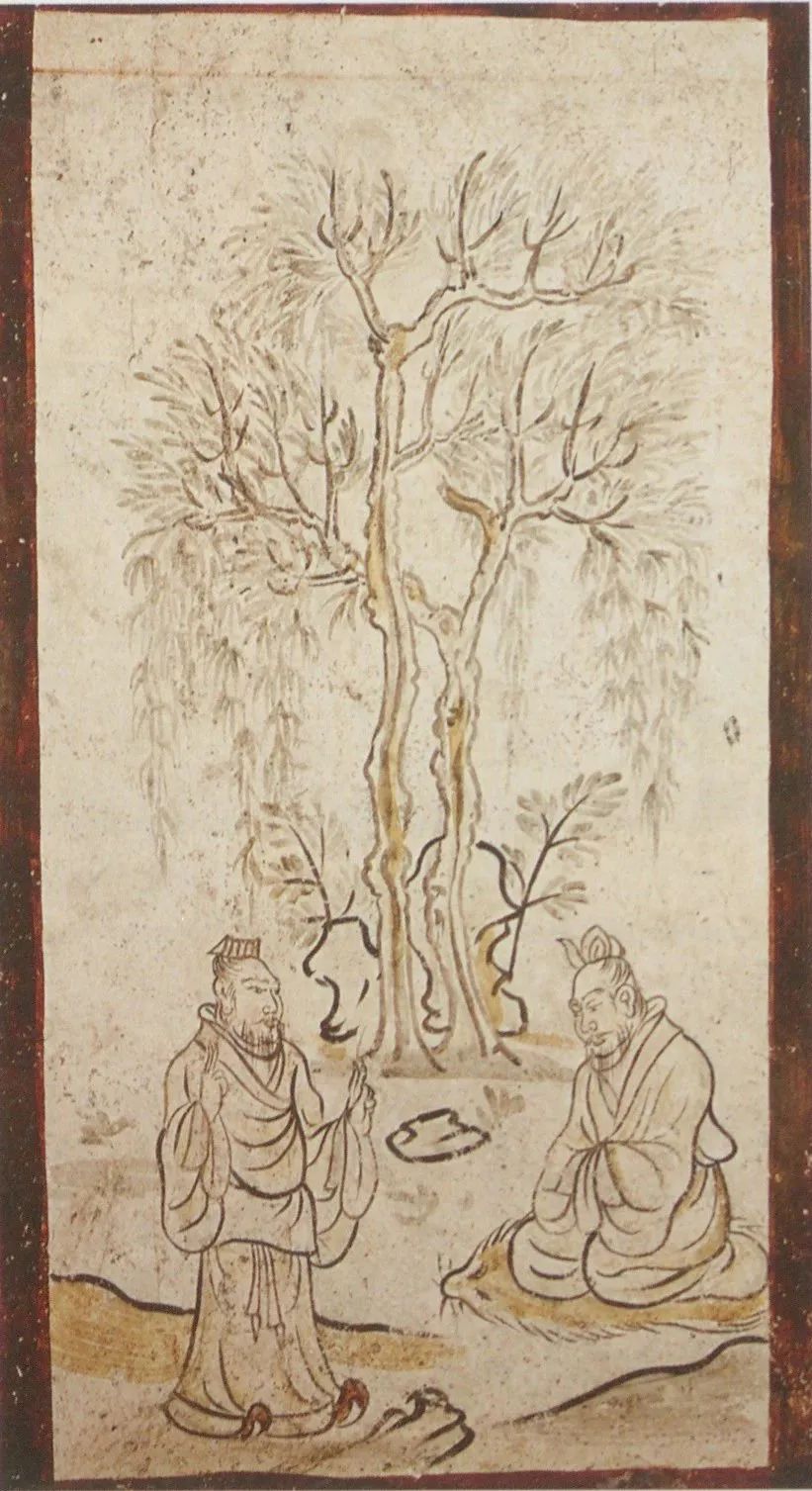

右侧一人头戴莲花冠,唇上“八”字胡,唇下蓄长须,衣着与左侧人物相似,跪坐于动物皮毛之上,头微低,似在聆听左侧人物说话。左侧人物是寇谦之,右侧人物是成公兴。

寇谦之唇下胡须比前图更长更密,表明其随成公兴修道有很长时间,其双手食指、中指并举,张唇述说着自己的道教见解。而成公兴双手拢袖,跪坐于皮毛上,认真倾听,并微微点头表明对寇谦之的认可。

右侧一人佩长剑,双手拱于胸前,在聆听左侧人物说话。左侧人物是成公兴,右侧人物是寇谦之。成公兴表情严肃,右手捻须,左手食指下点,对寇谦之说话。而寇谦之面露喜悦,双手拢袖高举胸前,向成公兴道谢。

寇谦之的络腮胡表明其又进行了一段漫长的修道历程,而成公兴左手指点的植物是本图的关键,相较于其余7幅图画,此图之中两人中间有“一块长有植物的岩石”,应该就是食后“不复饥”的仙药。

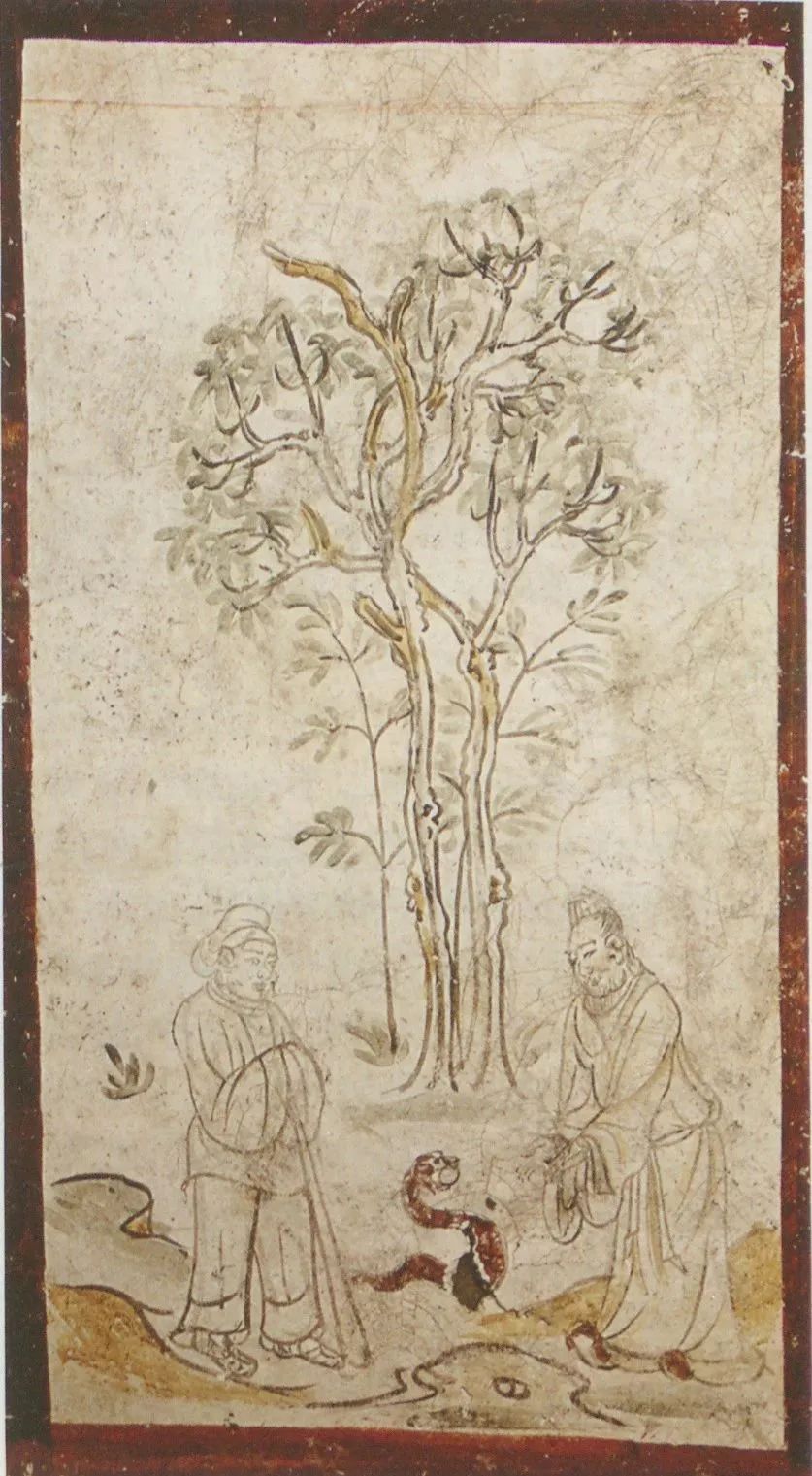

右侧一人双手并摊,掌心向上。两人间有一蜿蜒红蛇,昂首衔珠,似向右侧一人进献。左侧人物是送药人,右侧人物是寇谦之,送药人服色皆白,携红蛇而来。虽然参照《魏书·释老志》,送药人应当送毒虫臭恶之物,但是画师在创作壁画时并不会完全按照固有文字记载,有时候也会根据自身的绘画素养来安排画面,比如参照原有画像进行摹写或转用,这也使得很多画像呈现出同一结构。

太原地区唐墓中有较多的灵蛇献珠画面,该类图画中画师的画工颇为成熟,因此画师在参考寇谦之因惊惧毒虫臭恶之物而未能成仙的故事时,会习惯性将灵蛇献珠当作毒虫臭恶之物画上。

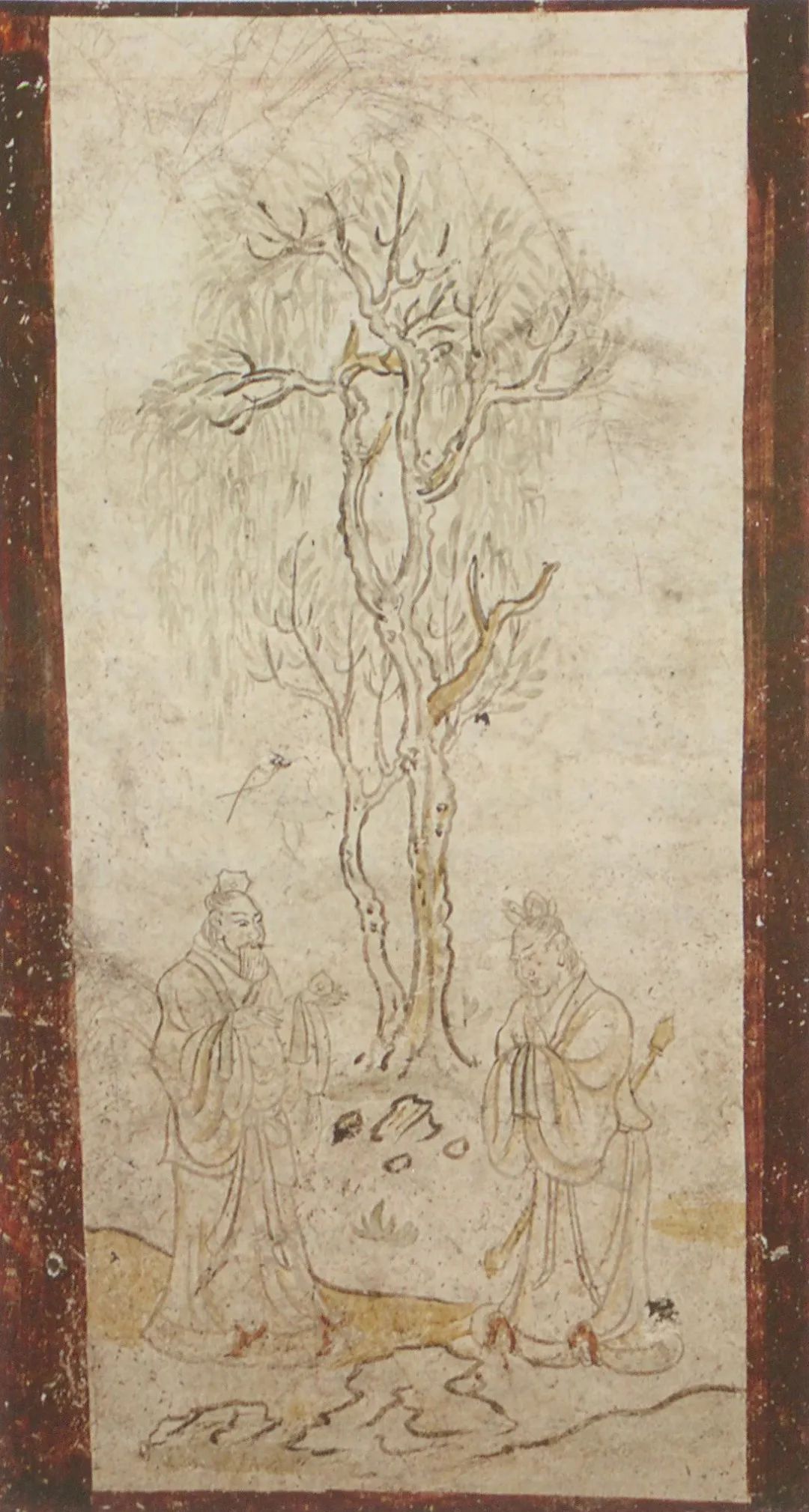

左侧人物是寇谦之,右侧人物是成公兴。寇谦之手中的桃状物是夜明珠,它绽放的光形似桃。寇谦之神色坦然,左手托起夜明珠,右手指向成公兴,表明自身尘缘未了需要入世修行。

成公兴背负的应当是法杖,而非长剑。成公兴外表变年轻且脸上无须,应该是《魏书·释老志》中成公兴死而复生重返天宫的故事。他双手合十举于胸前就是在与之告别。

例如,六朝南京西善桥竹林七贤及荣启期砖画中,七贤通过植物分隔人物,以嵇康中心,确定人物关系展现壁画之间的联系。

内蒙古宝山辽墓的《寄锦图》,通过“备锦”、“诗锦”以及“寄锦”三种细节将同一壁画中各人联系为一体,表现了壁画的情节性质。(李慧:《宝山辽墓壁画研究 ——以《寄锦图》等四幅壁画为例》,南京师范大学2018级硕士毕业论文)

赫连山与其弟赫连简的墓都有“树下人物图”,赫连山墓壁画采用体现两个同等体量大小的人物与树的组合,构图与目前发现的太原地区唐墓壁画完全不同,而赫连简墓的壁画采用的是一人一树的构图方式,也是太原地区唐墓壁画的主流形式。赫连简墓每幅壁画中人物的面容、冠冕、服饰以及树木均不一致,明显6幅图都是单元剧,所画内容没有关联性。赫连山墓每幅壁画中寇谦之的形象虽然在胡须冠冕动作神态等方面有一定的变化,但他的头部形象基本一致,壁画描绘的内容明显是有关寇谦之的连环画。

北魏与唐代相隔两百多年,且太原地区其他墓葬壁画中尚未发现寇谦之的内容,却在赫连氏家族墓地中发现,这是巧合还是偶然?《魏书•释老志》中的这段记载给了我们一些线索:“世祖将讨赫连昌,太尉长孙嵩难之,世祖乃问幽征于谦之。谦之对曰:‘必克。陛下神武应期,天经下治,当以兵定九州,后文先武,以成太平真君。’”

作为十六国中大夏国建立者赫连氏的后裔,赫连山的墓中出现此壁画,是否隐含着对往昔赫连氏“与秦魏争王于中原”的家族荣光的追忆?抑或由于赫连山本人淡薄名利,虽然军功卓著但仍选择“归卧青云”以终老,故对有关修仙、天命之事颇为热衷,亦大合情理。

(作者:童心 常州市图书馆历史文献部;吴斌、范健泉 启东楚辞研究所)

来源: 三星堆博物馆