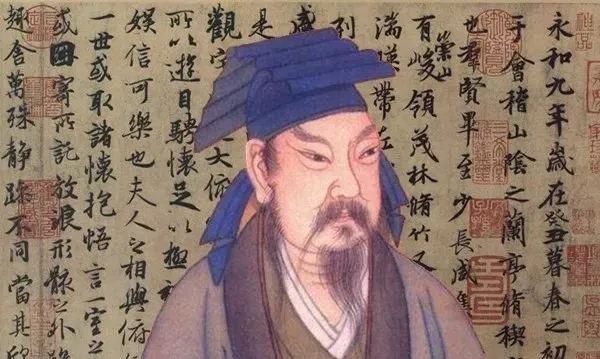

王羲之(303年—361年,一作321年—379年),字逸少,汉族,东晋时期著名书法家,有“书圣”之称。

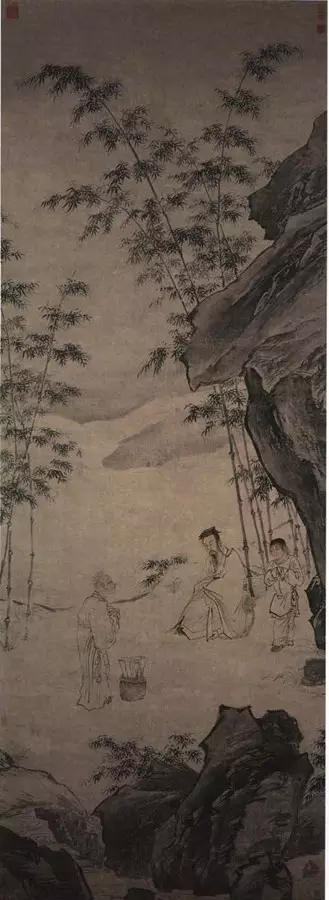

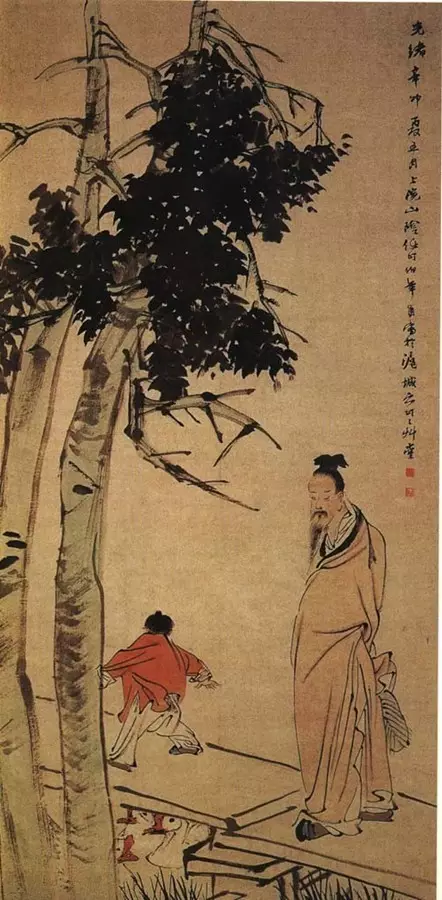

王羲之画像取自南宋马远绘《王羲之玩鹅图》,台北故宫博物院藏

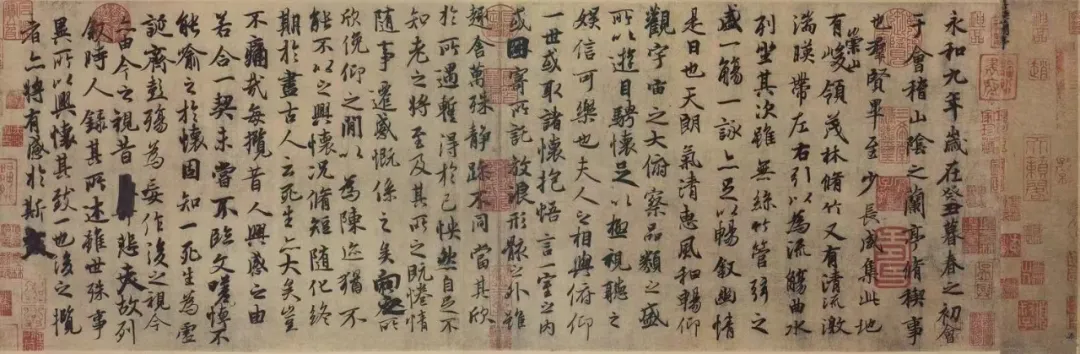

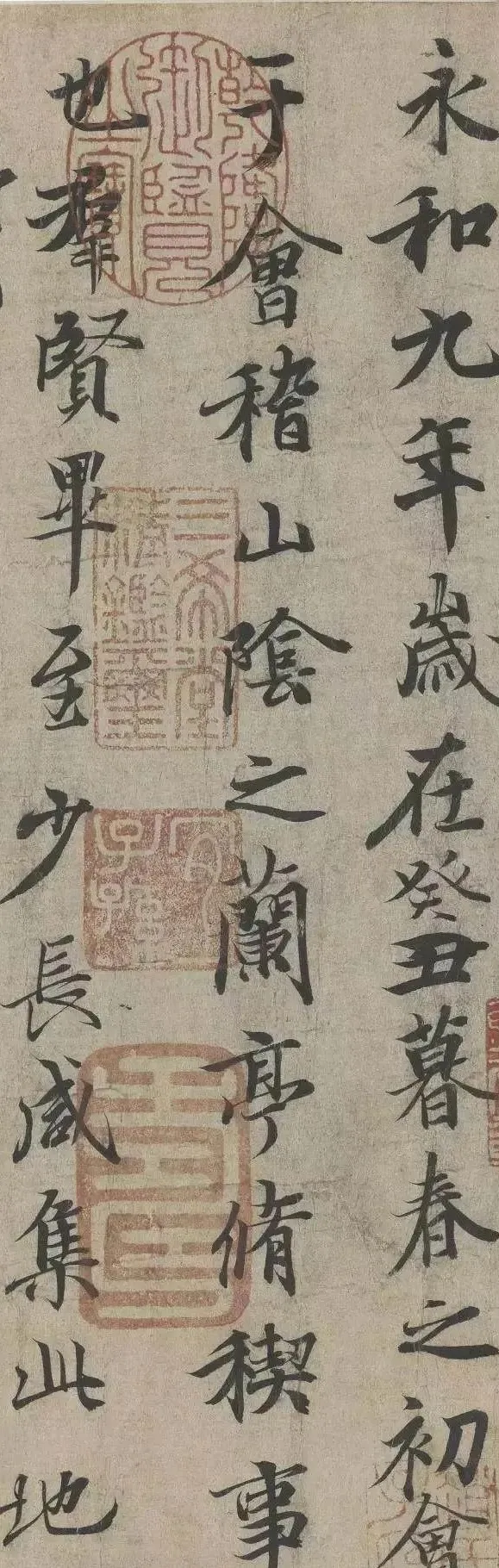

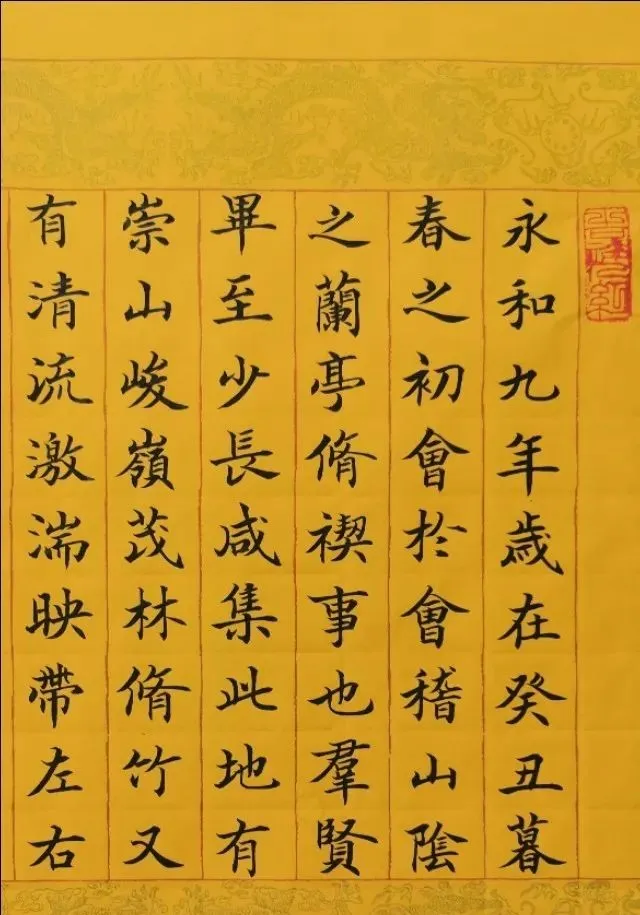

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修稧事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一詠,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,蹔得于己,怏然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

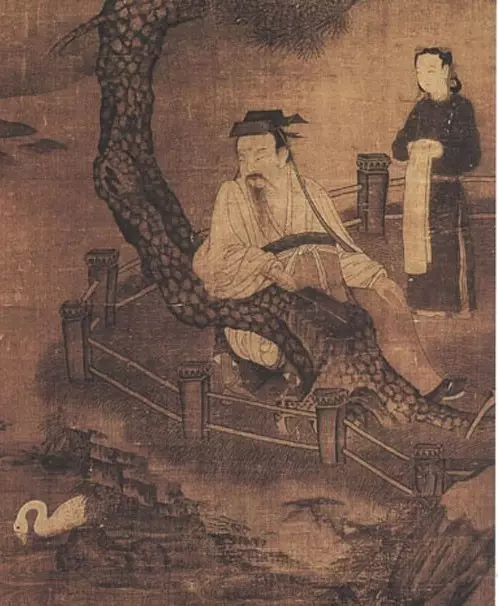

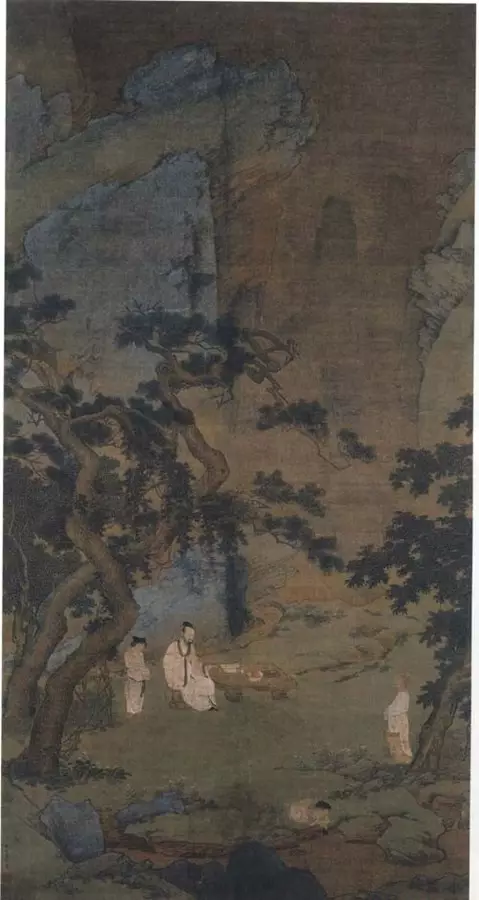

《王右军书扇图》明仇英绘,上海博物馆藏

《兰亭集序》的创作背景如下:

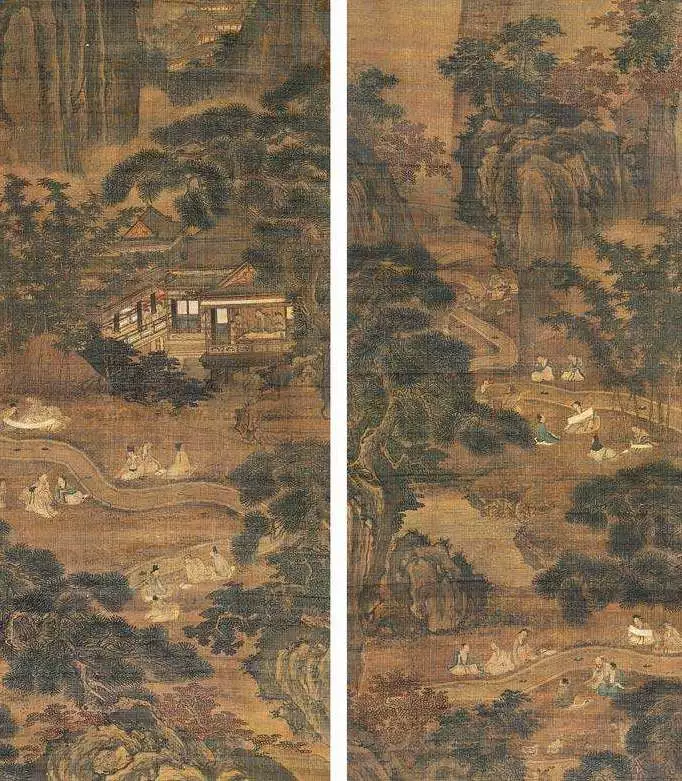

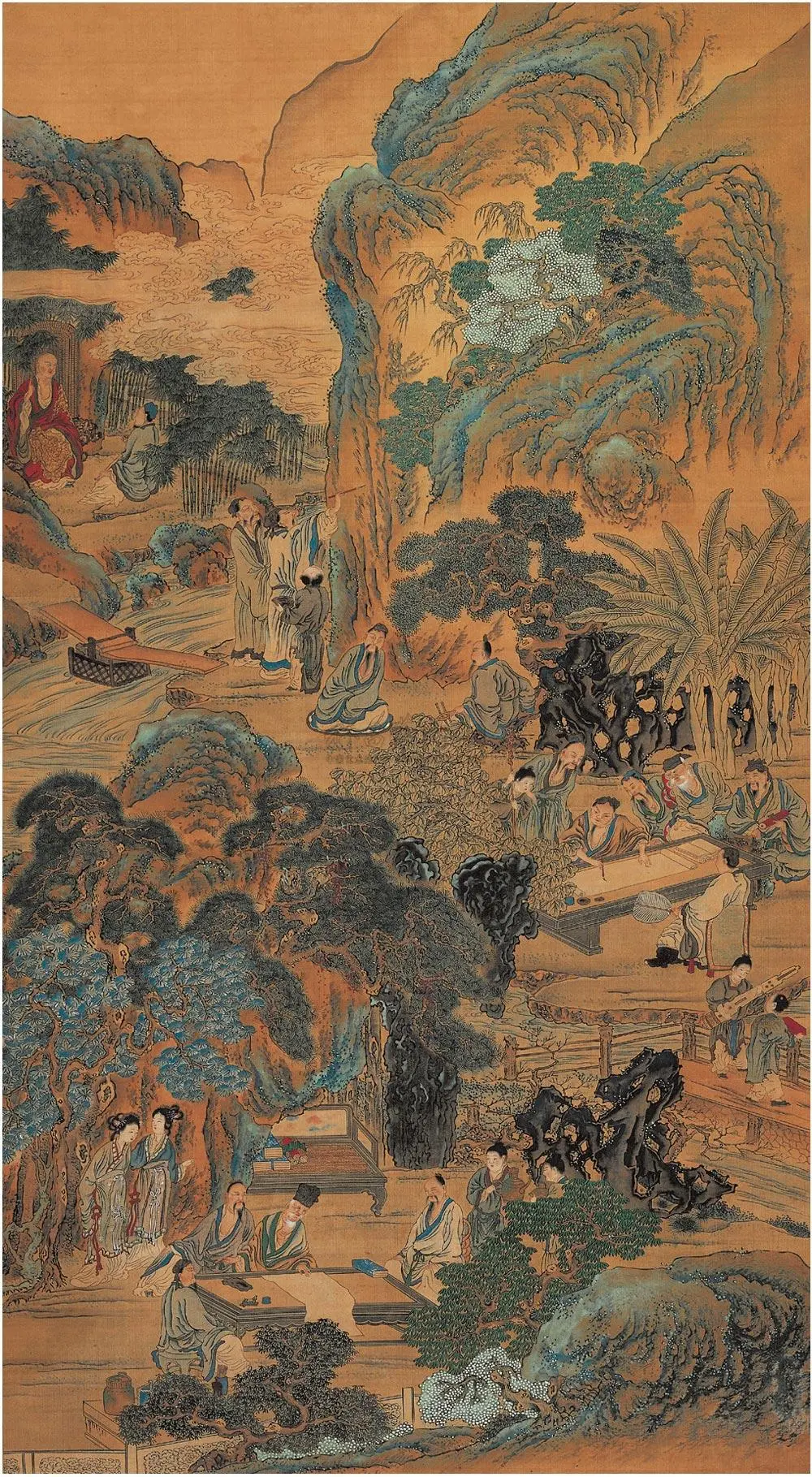

东晋穆帝永和九年(公元 353 年)三月三日,王羲之与当时的众多名流高士,如谢安、孙绰等 41 人会集于会稽郡山阴城的兰亭,举行修禊之礼。众人临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集。王羲之即兴挥毫为此诗集作序,记叙了兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发了作者对于生死无常的感慨。

当时社会相对安定,文人墨客多崇尚自然、追求自由和闲适的生活,这次兰亭雅集正是这种文化氛围的体现。而王羲之在这样的情境下,以其卓越的书法和深刻的感悟创作了这篇不朽的名作。

以下是对《兰亭集序》的全文赏析:

艺术特色:

– 优美文笔:文章语言清新优美,生动地描绘了兰亭的景色,如“崇山峻岭,茂林修竹”“清流激湍,映带左右”,展现出自然之美。

– 情感表达:作者将叙事、写景与抒情融合得恰到好处。从聚会的欢乐到对人生的思考,情感过渡自然且真挚。

– 节奏韵律:语句错落有致,具有很强的节奏感和韵律美。

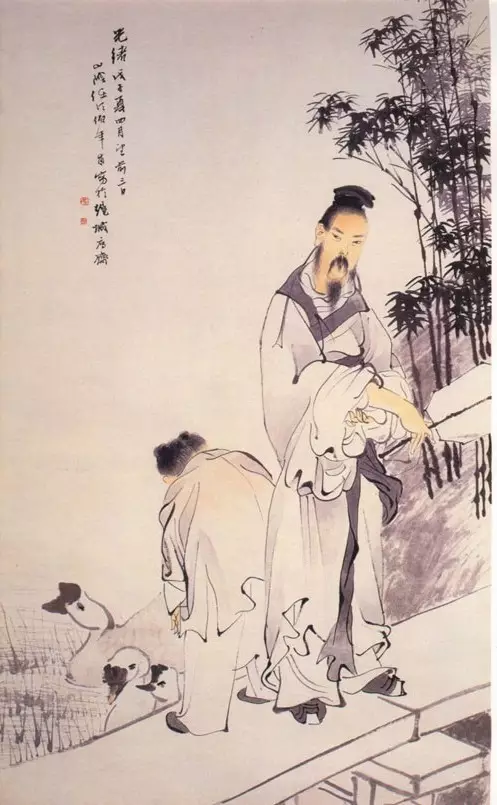

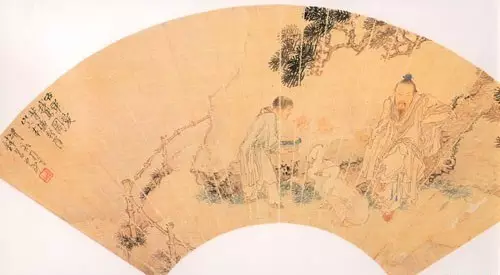

《右军书扇图》明仇英绘,云南省博物馆藏

思想内涵:

– 人生感悟:通过对聚会的描述,进而思考人生短暂、生死无常,体现出一种对生命的深刻洞察和感慨。

– 哲学思考:对“一死生”“齐彭殇”等观点进行了批判,表达了对生命的尊重和珍惜,具有一定的哲学深度。

– 时代气息:反映了东晋时期文人对自然、人生和宇宙的独特感悟,具有鲜明的时代特色。

书法成就:其书法更是精妙绝伦,被誉为“天下第一行书”。笔法细腻多变,字体飘逸洒脱,字势欹侧多姿,墨色浓淡相宜,具有极高的艺术价值,与文章内容相得益彰。

总之,《兰亭集序》无论在文学还是书法领域,都具有不可磨灭的卓越地位,是中国古代文化艺术的瑰宝。

《羲之爱鹅图》为明末陈洪绶绘

《兰亭集序》对后世文学创作产生了深远的影响,主要体现在以下几个方面:

1. 情感表达模式:它开创了一种在自然美景与欢乐聚会中融入对人生思考和感慨的表达模式,后世许多作品在描绘场景时会自然地延伸到对生命意义等问题的探讨。

2. 山水描写传统:文中对兰亭周围山水景色的生动描写,为后世山水文学提供了典范,启发了人们对自然之美的关注和描绘。

3. 生死观的探讨:关于生死问题的思考影响了后世文学对生命哲学的深入挖掘,促使更多作品去思索生命的价值与无常。

4. 散文风格:其行文流畅自然、语言优美精炼的散文风格成为后世学习的榜样,对散文的发展起到了推动作用。

5. 文学意境营造:它所营造出的那种既优美又带有淡淡哀愁的意境,被后世不断借鉴和发展,丰富了文学的意境表现形式。

《兰亭集序》中关于生死观的探讨带来了以下一些启示:

首先,它提醒我们生命的有限性和无常性。让我们明白时间不停流逝,生死是不可避免的自然规律,从而更加珍惜当下的时光和生活。

其次,促使我们思考生命的意义和价值。不能虚度光阴,而应在有限的生命里去追求有意义的事情,创造属于自己的精彩。

再者,它告诫我们不要过于执着于物质和名利。这些东西在生死面前都显得微不足道,应更注重内心的充实和精神的追求。

同时,也让我们懂得以更加豁达的心态面对生死。虽然死亡令人悲伤,但也不必过度恐惧和哀伤,而应坦然接受。

另外,这种对生死的思考也激励我们关爱他人,珍惜与他人的情感和关系,因为这些才是生命中真正宝贵的财富。

总之,《兰亭集序》中的生死观启示我们要以一种更加清醒、明智和从容的态度去面对人生,努力让生命绽放出应有的光芒。

《羲之爱鹅》清任伯年绘,中国美术馆藏

《兰亭集序》对后世文学创作生死观的具体影响包括:

后世许多作品在探讨生死时,会像《兰亭集序》一样既表现出对生命短暂的感慨与无奈,又蕴含着对生命意义的追寻与思考。如一些诗词中对时光易逝、人生无常的咏叹,往往能看到《兰亭集序》的影子。它启发了作家们在描写生死时,不仅仅停留在悲哀层面,而是深入到对生命本质的探究。在表达对死亡的敬畏的同时,也强调珍惜当下、把握生命的重要性。一些作品中对生死转换、生命轮回等观念的阐述,也可能受到其影响,展现出对生死更为复杂和多元的认知。而且在生死观的表达形式上,后世也借鉴了其将自然之景与生死感悟巧妙融合的方式,使生死观的呈现更具艺术感染力和深度。

《兰亭集序》的生死观对中国文化的发展产生了诸多深远影响:

其一,它强化了中国人对生命无常的认知,使人们更加懂得珍惜有限的人生,这种观念渗透到生活的方方面面,激励人们积极进取、不虚度时光。

其二,影响了中国人对生死的豁达态度。这种豁达并非漠视死亡,而是在理解生死必然的基础上,更加注重现世的作为和精神的追求,形成了一种既敬畏又超然的生死文化心态。

其三,促进了文学艺术中对生死主题的深入探讨和表达。后世的文学作品常常借鉴其思考角度和表达方式,不断丰富和深化中国文学中关于生死的内涵。

其四,在哲学层面,它推动了对生命意义和价值的持续思索,启发了众多哲学家进一步探究生死的本质和人生的真谛,对中国哲学的发展起到了一定的推动作用。

其五,对丧葬文化等也产生了一定影响,使人们在对待死亡时既庄重又不过分哀伤,注重精神的传承和延续。

王羲之在《兰亭集序》中表达了对生死的看法:“死生亦大矣,岂不痛哉!”他认为生死是一件大事,不能等闲视之。这与道家思想中对生死的观点有一定的相似之处。

道家思想强调顺应自然、追求无为,认为生死是自然的循环,不应该过于执着和恐惧。道家主张以平和的心态面对生死,不为生死所累,追求内心的宁静和超脱。这种对生死的豁达态度在《兰亭集序》中也有所体现,王羲之在文中虽然对生死感到悲哀,但他并没有陷入过度的悲伤和绝望,而是通过欣赏自然、思考人生来缓解对生死的焦虑。

然而,需要指出的是,王羲之的生死观与道家思想也存在一些差异。王羲之对生的执着和对死的排斥在一定程度上与道家的齐生死观点不同。他强调了生命的宝贵和短暂,表达了对人生的珍惜之情,这与道家思想中对生命的顺应和超脱有所区别。

总体而言,王羲之的《兰亭集序》在一定程度上受到了道家思想的影响,但他也有自己独特的思考和表达。他的生死观既体现了对生命的珍视,又表现出对生死的豁达和超脱,对后世文学创作和人们的思想观念产生了深远的影响。

《羲之观鹅图》清任伯年1891绘,美国密执安大学博物馆藏

《右军爱鹅图》为晚清画家钱慧安绘

《兰亭集序》中表达了以下几种人生态度:

一是对自然和生活的热爱与享受。从对兰亭美景的描绘以及众人雅集游乐的记叙中可以看出这种态度。

二是对人生短暂和无常的感慨与忧伤。面对时光流逝、生命无常,作者流露出深深的慨叹和悲哀。

三是对生命意义的追寻和思考。尽管感慨生死,但也蕴含着对人生应有所作为、留下印记的思索。

四是一种既珍惜当下又对未来带有一丝迷茫的复杂态度。既尽情享受当下的美好,又对不可知的未来有着隐隐的不安。

五是一种豁达中带有无奈的态度。认识到生死的必然,但又在情感上难以释怀,体现出一种矛盾而又真实的内心感受。

《兰亭集序》中作者对人生短暂和无常感慨与忧伤的原因主要有以下几点:

首先,自然规律使然。时光不停流逝,万物皆在变化,人不可避免地会衰老、死亡,这种不可逆转的自然进程让作者深感无奈。

其次,人生经历的触发。王羲之经历了世事变迁,看到周围人的变化以及自身年龄的增长,越发意识到生命的有限性。

再者,聚会场景的烘托。在欢乐的兰亭集会之后,对比当下的热闹与日后的消散,这种强烈的反差更易引发对人生无常的感触。

然后,对历史的思考。想到古往今来众多人物的命运,意识到无论曾经多么辉煌,最终都逃不过时间的消磨,由此产生忧伤。

最后,对生命意义的追寻过程中产生的困惑。在思考生命到底应该如何度过、怎样才算有价值时,这种不确定感也会带来感慨和忧伤。

《人物故事图册·羲之爱鹅图》,清陈宇绘,故宫博物院藏

《兰亭集序》的文学价值主要体现在以下几个方面:

其一,优美的语言艺术。文辞清新自然、简洁流畅而又极富韵味,如“崇山峻岭,茂林修竹”“清流激湍,映带左右”等描绘生动形象。

其二,独特的情感表达。将对人生短暂与无常的感慨、对自然美景的欣赏以及与友人聚会的欢乐等复杂情感交织在一起,真挚而深沉。

其三,深刻的思想内涵。蕴含着对生死、时光、生命意义等哲学问题的思考,具有一定的思想深度。

其四,卓越的艺术意境。通过对自然环境和人物活动的描写,营造出一种优雅、闲适而又略带惆怅的意境,让读者能深切感受到当时的氛围。

其五,高超的结构布局。开篇描写集会的场景,中间抒发感慨,结尾则归结到对生死的思考,层次分明,逻辑清晰。

其六,对后世的深远影响。它成为后世文学创作的典范,其语言风格、情感表达和意境营造等方面都被广泛借鉴和学习。

在《兰亭集序》中,作者通过以下几种方式将情感表达得真挚而深沉:

首先,借景抒情。通过对兰亭周围优美景色的细腻描绘,如“崇山峻岭,茂林修竹”“清流激湍,映带左右”等,营造出一种宁静而美好的氛围,为后文情感的抒发奠定基础,使情感的表达自然而贴切。

其次,对比今昔。描述当下欢乐的集会场景与对时光流逝、人生无常的感慨形成鲜明对比,如从“群贤毕至,少长咸集”到“俯仰之间,已为陈迹”,强烈的反差更突出了情感的落差,让情感显得更为深沉。

再者,直抒胸臆。如“岂不痛哉”“悲夫”等直接表达内心的感慨与忧伤,毫不掩饰地展现自己对人生的思考和情感的波澜,让人感受到其情感的真挚。

然后,以小见大。从一次集会的经历和感受出发,延伸到对整个人生、历史的思索,使情感具有更广泛的共鸣和深刻的内涵。

最后,在文字的节奏和韵律上把握得当,使情感的流淌舒缓而有力,增强了情感表达的感染力,让读者更能深入体会到作者的真挚与深沉的情感。

在《兰亭集序》中,作者主要通过以下方式利用对比今昔来表达情感:

一开始,作者描绘了当时兰亭集会的盛景,“群贤毕至,少长咸集”“引以为流觞曲水,列坐其次”,众人饮酒赋诗,充满欢乐祥和。然而紧接着,作者话锋一转,想到“俯仰之间,已为陈迹”,刚刚还热闹非凡的场景转眼间就会成为过去,这种强烈的反差让他感慨“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀”,体现出对时光匆匆、美好易逝的无奈与叹惋。他又联想到古人也有同样的感慨,“古人云:‘死生亦大矣。’岂不痛哉!”将当下与古人的经历联系起来,突出了这种情感的普遍性和永恒性。通过今昔鲜明的对比,作者深刻地表达出对人生短暂和无常的悲哀之情,使读者能强烈地感受到这种情感的冲击和震撼。

“痛”字最能体现作者的情感。

“痛”字直接表达了作者对人生短暂、欢乐易逝、生命无常的深切痛感,将他内心那种深沉的悲哀、无奈和感慨展现得淋漓尽致,很好地概括了作者在文中所抒发的复杂而强烈的情感。

以下是一些结合具体语句对修辞手法运用及情感表达的分析:

比如“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”,这里运用了对偶的修辞手法,通过整齐对仗的语句,生动地描绘出兰亭周围优美的自然环境,为后文情感的抒发营造出一种清新雅致的氛围,表达出作者对美好景致的喜爱。

“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,通过夸张的手法,突出了宇宙的浩渺和万物的繁多,在这种宏大的背景下,更能凸显出个人的渺小和人生的短暂,从而引发对人生的思考和感慨,表达出一种略带惆怅的情感。

“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”,这里使用了对比的手法,将过去的欢乐欣喜与如今的成为陈迹相对比,强烈地表达出对时光飞速流逝、美好难以长久留存的遗憾和悲哀之情。

以下是一些关于《兰亭集序》中修辞手法的赏析文章推荐:

– 《<兰亭集序>修辞格例析》:这篇文章详细分析了《兰亭集序》中使用的修辞手法,包括繁复、对偶、借代等,并结合具体例句进行了深入解读,有助于读者更好地理解作者的情感表达。

– 《王羲之<兰亭集序>深度赏析》:该文章从多个角度对《兰亭集序》进行了赏析,其中包括对修辞手法的分析,如开篇点题、描绘自然、叙述集会等部分,通过对这些部分的修辞手法的解读,展现了文章的艺术魅力。

– 《<兰亭集序>:词类活用的文学魅力》:此文章重点探讨了《兰亭集序》中词类活用的修辞手法,如形容词的活用、名词和动词的活用等,通过具体例句展示了这种修辞手法的独特魅力,以及对文章情感表达的增强作用。

这些文章都从不同角度对《兰亭集序》中的修辞手法进行了深入分析和赏析,可以帮助你更好地理解和欣赏这篇经典文学作品。

以下是一些体现《兰亭集序》中关于人生感悟的段落:

“夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:‘死生亦大矣。’岂不痛哉!”

这段深刻地表达了对人生短暂、欢乐无常、生命终有尽头的感悟与慨叹,以及由此引发的深沉悲哀。

以下段落可体现作者一定的豁达乐观:

“每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。”

在这里,作者虽然感慨人生诸多变化和无常,但也表达了对生死等观念的理性思考,以及对后人能从文中有所感悟的期待,在一定程度上展现出一种超越当下困境、放眼长远的态度。

《兰亭集序》中描写景物的段落为:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”

在这段文字中,作者描绘了兰亭周围的自然景色,包括崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍等,展现了一幅优美的山水画卷。此外,作者还描写了天气的晴朗和和风的舒畅,营造出一种宜人的氛围。这些景物描写不仅为后文的情感抒发奠定了基础,也让读者感受到了自然之美和人文之乐。

以下是一些《兰亭集序》中的骈文句式例子:

– “群贤毕至,少长咸集。”

– “此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右。”

– “仰观宇宙之大,俯察品类之盛。”

《兰亭集序》对后世文学产生了深远的影响,主要体现在以下几个方面:

首先,它的艺术风格成为后世效仿的典范。其文笔清新优美,情感表达真挚深沉,在语言的运用和意境的营造上都达到了很高的水平,为后世文人提供了艺术借鉴。

其次,它对山水自然描写的影响。文中对兰亭周围景色的细腻描绘,启发了后世文学中对自然景观的重视和精彩描绘,许多作品中都能看到对自然之美的追求和展现。

再者,其关于人生思考和情感抒发的模式影响深远。那种对时光流逝、生命无常的感慨,以及在这种感慨中蕴含的豁达与沉思,为后世文学在表达人生感悟方面提供了重要的参照。

此外,《兰亭集序》的书法成就极高,也使得它在文学领域的影响力进一步扩大,其文学价值与书法价值相互辉映,共同成为中华文化的瑰宝,不断激励着后世的文学创作。

《兰亭集序》中蕴含了以下一些关于人生的哲理:

1. 人生短暂无常:如“俯仰之间,已为陈迹”“况修短随化,终期于尽”等表达,让人体会到时光匆匆,美好易逝,生命的有限性。

2. 珍惜当下:意识到人生短暂,就更应珍惜眼前的人和事,把握当下的美好时光,尽情享受生活。

3. 生死自然观:作者认为“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,体现出对生死有较为理性的认识,明白生死是自然的过程。

4. 事物变化的普遍性:从集会的欢乐到感慨人生的变化,反映出世间万物都处于不断变化之中,要以豁达的心态看待这种变化。

5. 情感的永恒:尽管人生会变,但人们的情感和精神追求可以超越时间而存在,如文中对前人感慨的共鸣。

在《兰亭集序》中,作者主要通过以下方式表达对自然的热爱和敬畏之情:

首先,通过对兰亭周围自然环境的细致描绘,如“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”,生动地展现出自然的美丽与丰富,体现出对自然景致的欣赏与热爱。

其次,在描述人们于自然中集会游乐的情景时,如“引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,传达出人们在自然怀抱中惬意愉悦的状态,从侧面反映出对自然所营造氛围的喜爱。

再者,文中对自然的描写带着一种赞美和惊叹的口吻,流露出对自然的敬畏,这种敬畏既体现在对自然伟大力量的感受上,也体现在对自然所蕴含的无限奥秘的尊崇。作者将自己置于自然之中,感受其宏大与神奇,进而表达出这种热爱和敬畏的交织情感。

在《兰亭集序》中,王羲之主要通过以下方面体现其书法风格:

从整体布局来看,字距行距错落有致,疏密得当,有一气呵成之感,体现出自然流畅的风格。

在笔画上,线条优美灵动,或刚劲有力,或婉转流畅,变化丰富。如撇捺的舒展,横竖的挺拔,尽显其笔法的精湛与多变。

字体结构方面,欹正相生,富有动态之美。各个字的形态各异,却又相互呼应,和谐统一。

在用墨上也有浓淡干湿的变化,增添了书法的层次感和韵律感。

王羲之在《兰亭集序》中充分展现了他飘逸洒脱、自由灵动、细腻多变的书法风格,使这幅作品成为中国书法史上的经典之作。

《兰亭集序》的书法艺术具有极高的价值,以下是对其书法艺术的赏析:

笔法:

– 变化多端,丰富多彩。有藏锋、露锋、中锋、侧锋等多种笔法的运用,使线条充满表现力。

– 笔画或纤细轻盈,或粗壮有力,如“之”字的写法各不相同,各具姿态。

结构:

– 灵活多变,欹正相生。字的重心或偏或正,打破了呆板的对称,增加了动态美。

– 大小错落,疏密有致,在字的组合上形成奇妙的韵律感。

章法:

– 行气贯通,自然流畅。字与字、行与行之间相互呼应,有一气呵成的气势。

– 疏密得当,富有节奏感,给人以跌宕起伏、错落有致的视觉感受。

墨法:

– 浓淡相宜,有枯湿润燥的变化,增强了作品的层次感和表现力。

总之,《兰亭集序》的书法艺术堪称完美,充分展现了王羲之精湛的书法技艺和独特的艺术风格,成为后世书法家学习和临摹的典范。

《兰亭集序》的书法艺术以其多变的笔法、灵动的结构、自然的章法和精妙的墨法,展现出极高的艺术水准和独特魅力,堪称书法艺术的巅峰之作。

《兰亭集序》的书法风格具有以下显著特点:

1. 自然流畅:笔势连贯,行气贯通,如行云流水般自然洒脱。

2. 笔法多变:各种笔法巧妙运用,藏露锋结合,提按转折自如,线条丰富多样。

3. 结构精巧:字的结构灵活多变,欹正相生,疏密得当,充满动态之美。

4. 神采飞扬:字里行间透露出一种飘逸灵动、超逸神俊的气质。

5. 墨色生动:有浓淡枯湿的变化,增添了作品的层次感和韵味。

6. 韵味无穷:具有独特的艺术韵味,令人反复品味,回味悠长。