學術回顧我們先來試圖比較系統地梳理一下東西方相關研究的脈絡。〈古今形勝之圖〉在地中海畔的西班牙塞維亞 (Sevilla) 印地亞斯總檔案館(Archivo General de Indias) 中沉睡了四百四十年,20世紀初才為學界所發現。西方涉及和研究此圖的學者與專家有:Pablo Pastels (1)、Ettore Ricci (2)、Santiago Montero Diáz (3)、Lothar Knauth (4),Carlos Quirino (5)、Carlos Luis de la Vega y de Luque (6)、John B. Harley and David Woodward (7)、Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw (8)、海野一隆 (9)、余定國 (10)、José Eugenio Borao Mateo(鮑曉歐)(11)、Vera Dorofeeva-Lichtmann (12)、Richard Joseph Smith (司馬富)(13) 等。(14) 東方的研究,當以日本中村拓1933年的論述為濫觴。(15) 中國學術界,最早提及此地圖的是已故中西交流史大家方豪先生。(16)1952年,他出訪伊比利亞半島西班牙和葡萄牙的主要檔案館時,曾有幸首次目睹此圖。1962年,時任日本東洋文庫研究部長的榎一雄,對〈古今形勝之圖〉做了較詳細的研究。(17) 大陸方面的研究則有任金城 (18)、曹婉如、鄭錫煌 (19)、張鎧 (20)、孫果清 (21)、李孝聰 (22)、周振鶴 (23)、金國平、吳志良 (24)、呂理政 (25)、黃時鑒 (26)、王自強 (27)、王逸明 (28)、徐曉望 (29)、梁二平 (30) 等人的涉及與論述。臺灣方面,近有李毓中教授所做的具有創新意義的深入研究。(31)

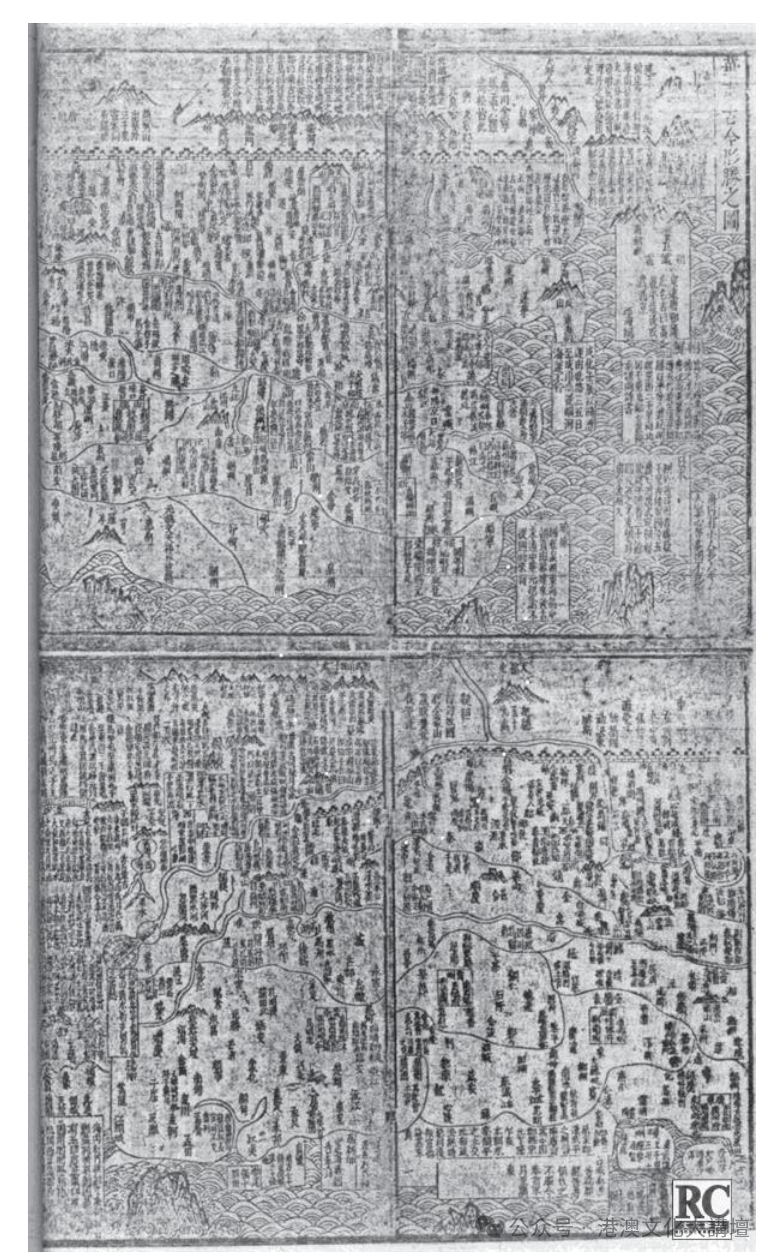

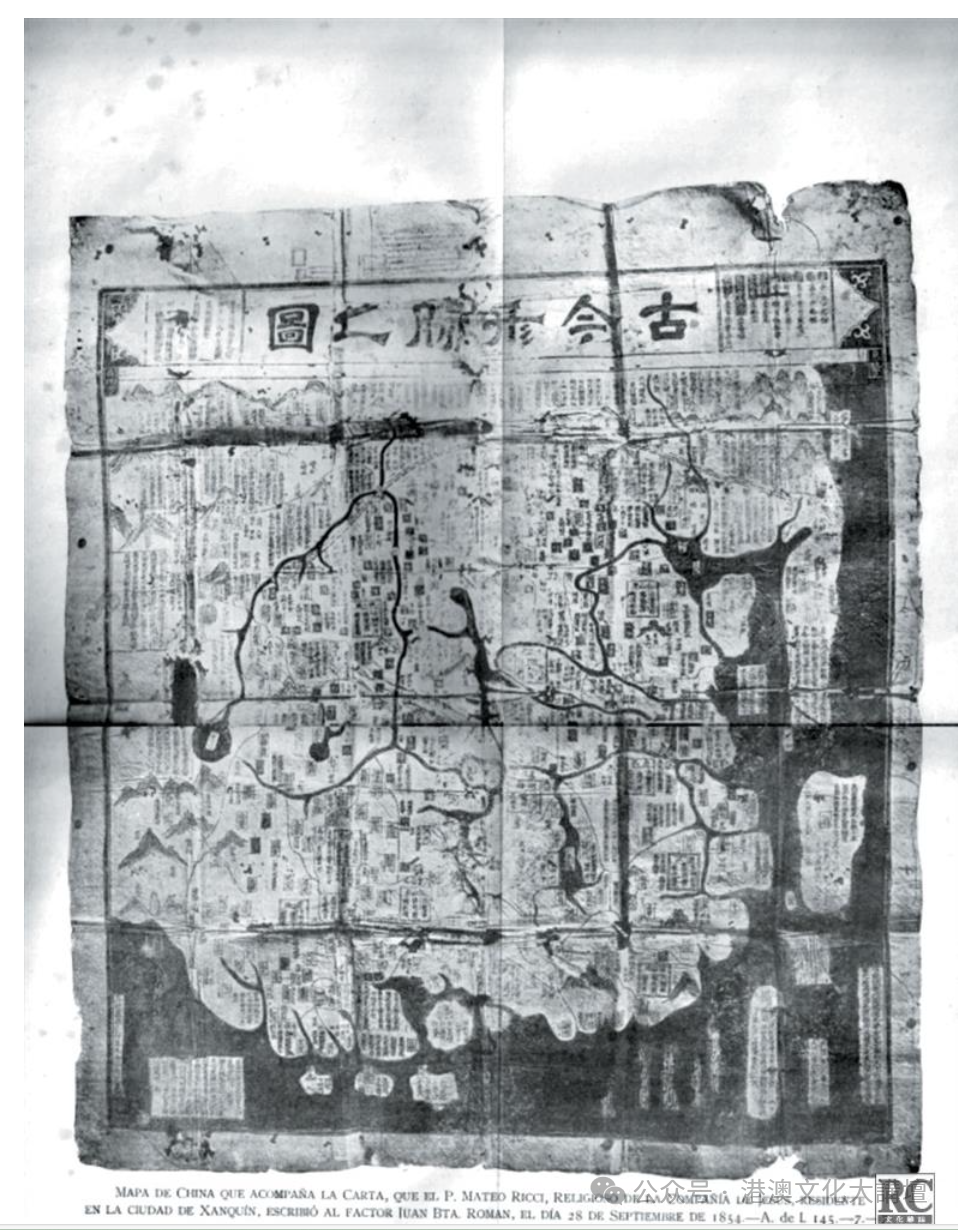

從大陸的收錄情況來看,中國國家圖書館藏有兩種〈古今形勝之圖〉的副本,均據西班牙塞維亞印地亞斯總檔案館所藏明嘉靖三十四年(1555) 福建金沙書院的重刻本複製。

具體情況如下:一幅攝影本,大小 23.6 x 20.8cm;一幅影印本,大小 39.5 x 34cm。(32) 由於當時的技術條件所限制,這些副本僅為原圖的四、五分之一。原圖外框縱113.8cm,橫100.8cm。印刷尺寸為約92.8cmx 100cm。雕版墨印着色。

目前的兩種藏本,雖經精心複製,仍漫漶不清,致使深入的研究無法開展。

在臺灣清華大學人文社會研究中心主任黃一農院士的主持下,由李毓中教授和塞維亞印地亞斯總檔案館聯合實施了原尺寸高清度圖的複製計劃,不僅提供了清晰的圖像,還為識別上面的手書西班牙語筆跡提供了可能。

李毓中教授據此修復版所做的研究,尤其是對西班牙文手寫文字的辨讀與翻譯,在深度和廣度上均超越了被中國學術界奉若研究圭臬的榎一雄的論文,處於世界領先地位。

地圖作者

國外,特別是西班牙學者對地圖製作的日期有涉及,但缺乏可靠的根據,如 Carlos Luis de la Vega y de Luque 認為:“通過對這份文件(33)的仔細分析,可以看到,這是一份1452年的地圖在1522年進行的翻刻本。”(34) 不知 Carlos Luis de la Vega y de Luque 得出這兩個刻印年代的根據是甚麼。

榎一雄稱:“可以說,它是繼承了喻時 (35) 的〈古今形勝之圖〉(現僅存有嘉靖三十四年 (1555) 的重刻本) 的歷史地理的特色,而且更加以詳盡地發揮。此圖的直接藍本正是這一〈古今形勝之圖〉,可以看到,不僅在繪製態度上,而且就圖形本身來說,兩者都非常類似。”(36)

這一結論與當年榎一雄未能準確識別關於編者的題記有關。他的識讀是“依 (?) 覽編集”(37)。由於中國學者無條件接觸到原圖,也就更無法識別了,所以任金城得出了“圖上沒有繪製人姓名”(38) 的結論。

榎一雄的觀點雖然影響了幾乎所有中外研究過此圖的學者 (39),但也有不完全肯定的意見。任金城即認為:

在鄭若曾《籌海圖編》卷首所列舉的參考地圖目錄中就有“古今形勝圖,都御史喻時”字樣(40)。在《千頃堂書目》卷六中也有“喻時古今形勝圖”的記載。這裡喻時的〈古今形勝圖〉與金沙書院重刻的〈古今形勝之圖〉圖名祇有一字之差,兩者是否就是一種地圖,尚不能貿然肯定。(41)

在中國學術界,近期錢江和陳佳榮對榎一雄的結論提出了質疑。(42)

榎一雄言之鑿鑿,而任金城的見解則比較謹慎。鑒於喻時的〈古今形勝圖〉早已失傳,因此缺乏〈古今形勝之圖〉便是〈古今形勝圖〉的鐵證。二者為一圖的看法,不過是一種基於標題相近的推測而已。

隨着學術的進步,榎一雄的觀點有了商榷的餘地。實際上,〈古今形勝之圖〉本身有關於其作者的明確信息。不過在高清複製件問世之前,無法正確識讀,致使編者問題成為了一個疑案。

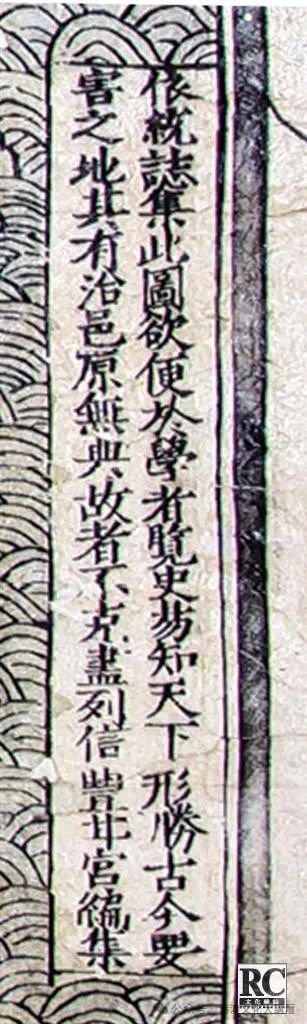

圖右下角方塊內文字為:“依統誌 (43) 集此圖,欲便於學者覽史,易知天下形勝、古今要害之地,其有治邑、原無典故者,不克盡列,信豐甘宮編集。”

信豐為江西省信豐縣。甘宮為一人名。編集是“編輯纂集”的意思。“信豐甘宮編集”一語明確地告訴了我們,“編集”者為“信豐縣人甘宮”。這一題記明確地說明,本圖的作者不是喻時,而是甘宮。

[圖1] 〈古今形勝之圖〉右下角方框內文字

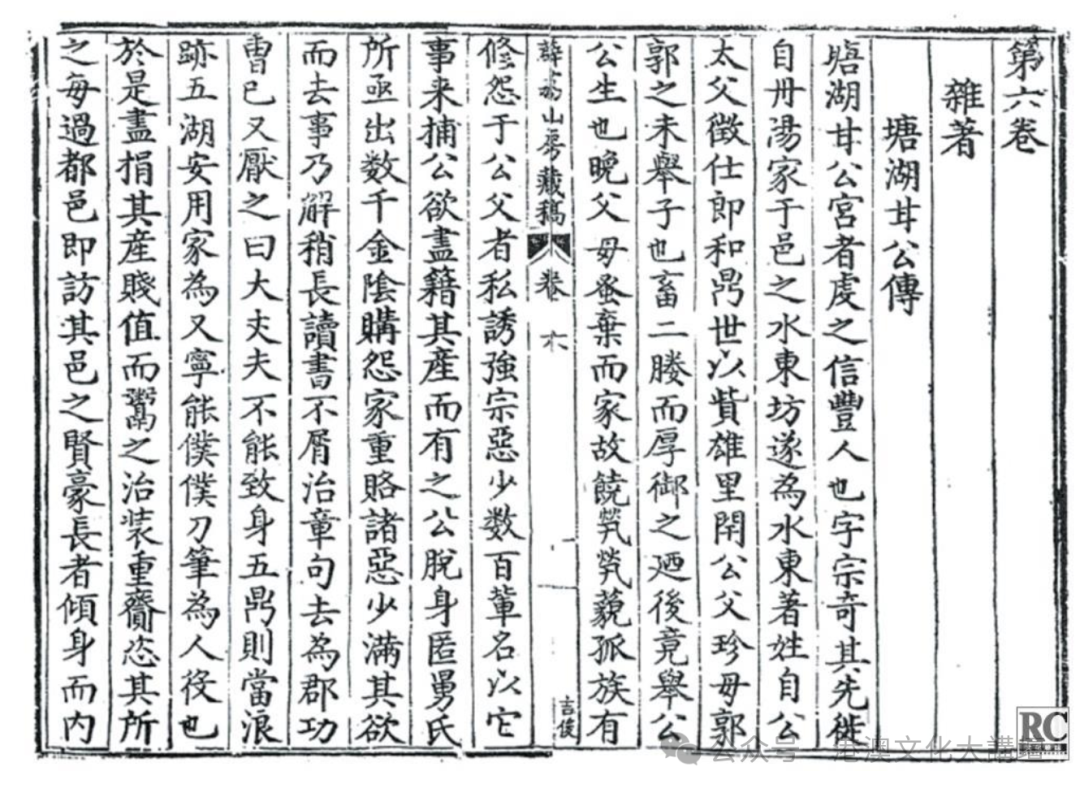

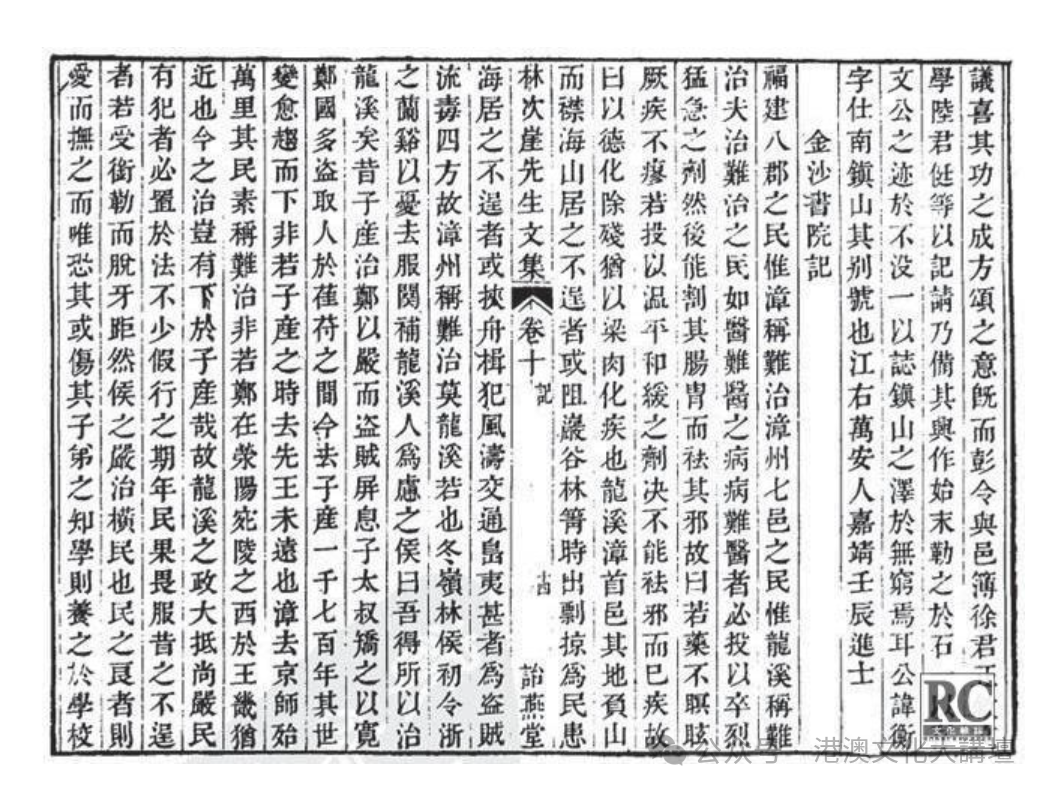

令人欣慰的是,在明人文集中,我們居然見到了關於甘宮繪製此圖的確鑿記載。敖文禎(44) 的《薜荔山房藏稿》卷六載〈塘湖甘公傳〉曰:

塘湖甘公宮者虔之,信豐人也,字宗奇,其先徙自丹陽,家於邑之水東坊(45),遂為水東著姓。[⋯⋯] 凡所經歷名山大川,開徼險易,隨筆橐記。足所不到,則必周訪而博識之。退而訂之往牒,參以時務,作〈九邊圖說〉、〈古今形勝圖〉。劈畫井井,一覽而輿圖可指諸掌也。(46)

此處不但透露了甘宮繪有〈古今形勝圖〉,而且明確指出,他還作有〈九邊圖說〉。(47)

這是首次發現關於〈古今形勝圖〉,即現藏於西班牙的金沙書院重刻本〈古今形勝之圖〉作者的明確文字記載。

既然題記曰“信豐甘宮編集”,而且〈塘湖甘公傳〉亦記“作〈九邊圖說〉、〈古今形勝圖〉”,那麼其作者為甘宮應該是確鑿無疑的。

刻印地點

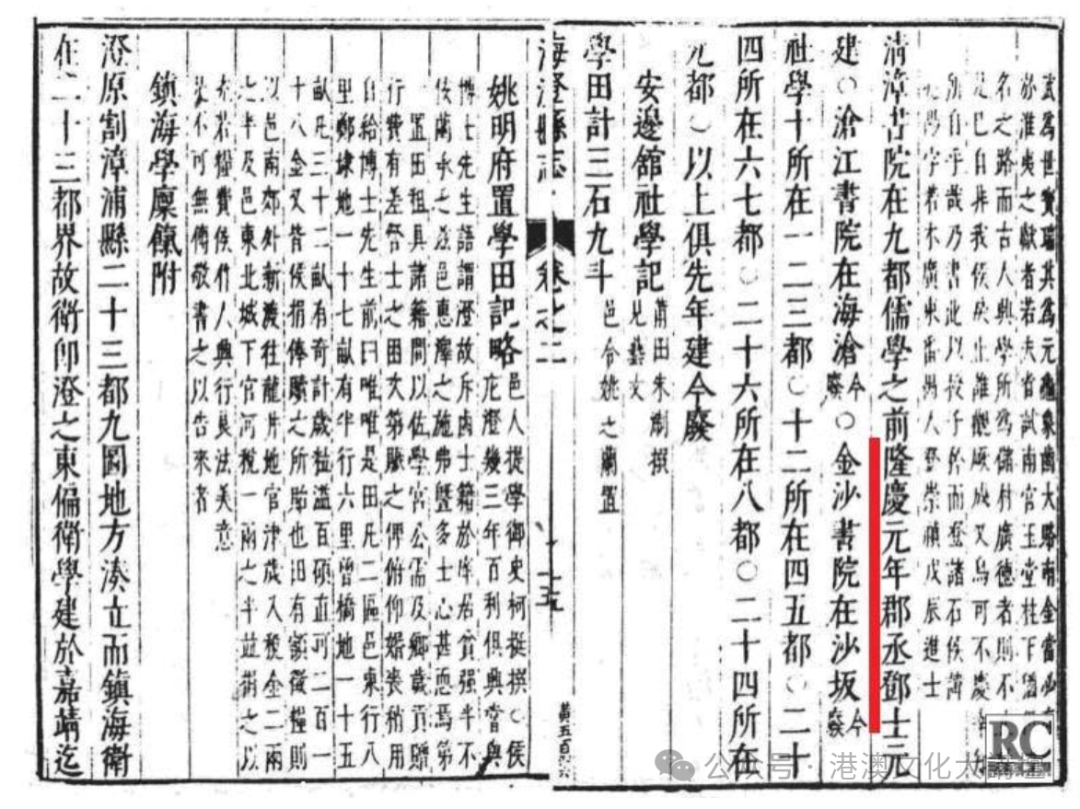

圖左下角刻有“嘉靖乙卯孟冬金沙書院重刻”,說明此圖為嘉靖三十四年 (1555) 十月金沙書院重刻本。

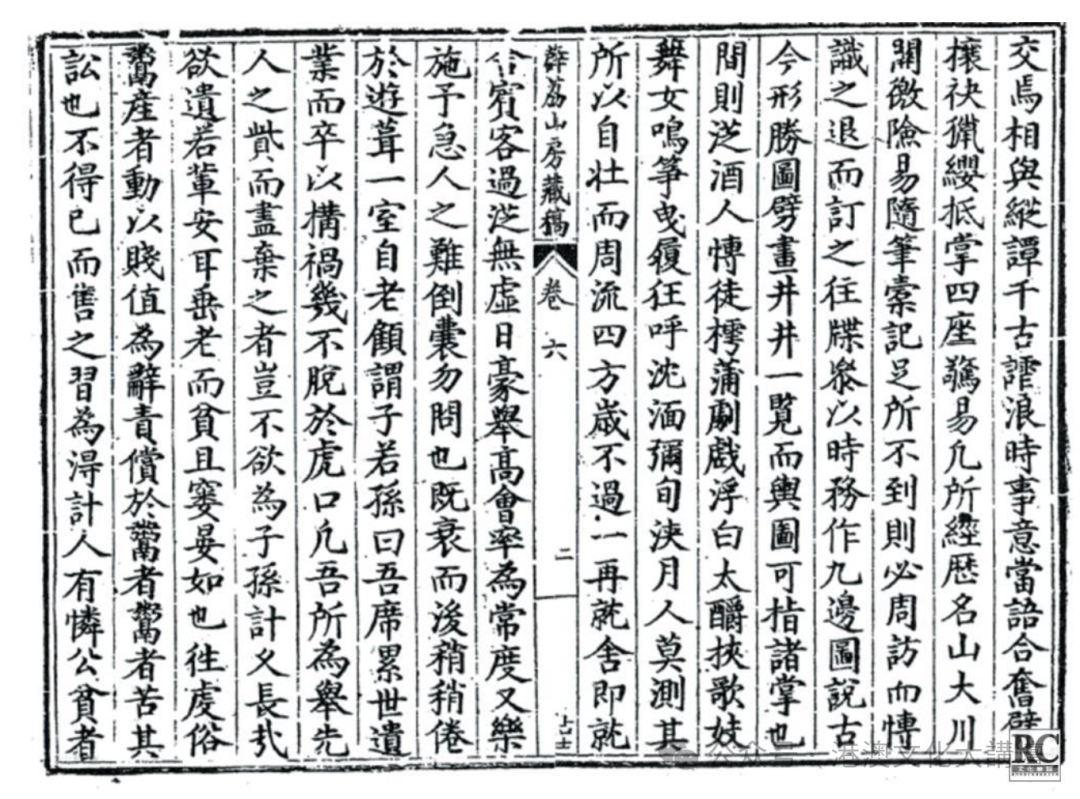

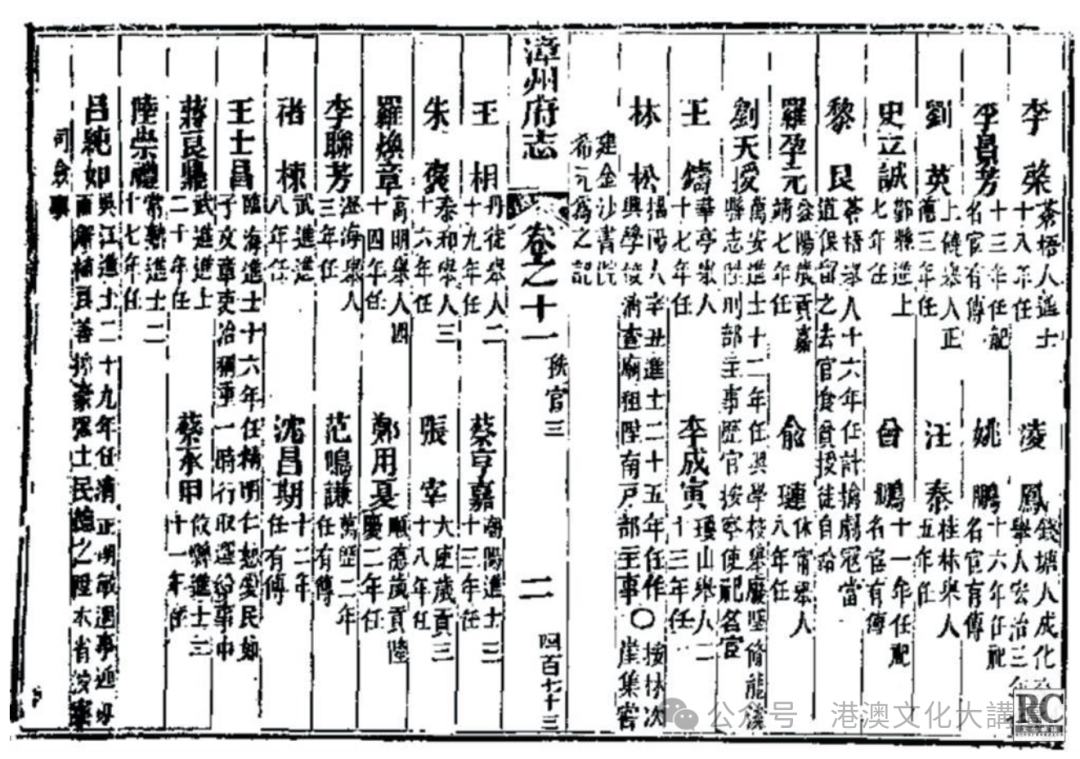

據(光緒)《漳州府誌》載,此書院由龍溪縣知縣林松在其任內所創立。

林希元之《林次崖先生集》卷十有〈金沙書院記〉。 文中的“林侯”即指林松。

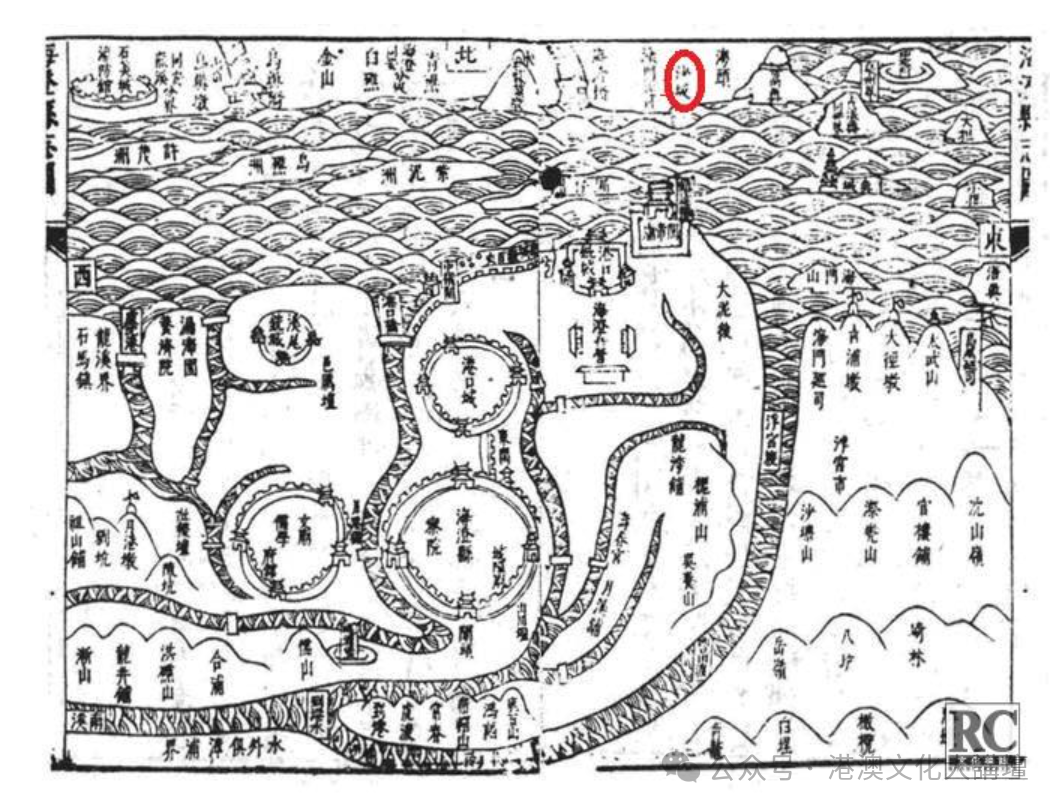

金沙書院具體在何處?據 (崇禎)《海澄縣誌》載:“金沙書院在沙坂。今廢。”(48)同誌輿圖上有標示。

“沙坂(又名金沙,即今後井)。”(49)“沙坂村原名金沙社,位於角美鎮中南部,九龍江下游,東鄰石美村西門社,西鄰楊厝村丁厝社,南鄰蔡店村和滄里社,北鄰角江路和福龍開發區,村道穿過角江路經過開發區中閩大道通至國道324線。”(50)

[圖3] 《漳州府志》卷十一〈秩官〉

[圖4] 《林次崖先生文集》卷十〈金沙書院記〉

[圖5] 崇禎《澄海縣志》卷二

[圖6] 《澄海縣志》〈輿圖〉

中外影響

〈古今形勝之圖〉有數張題目類似的繁衍圖存世。

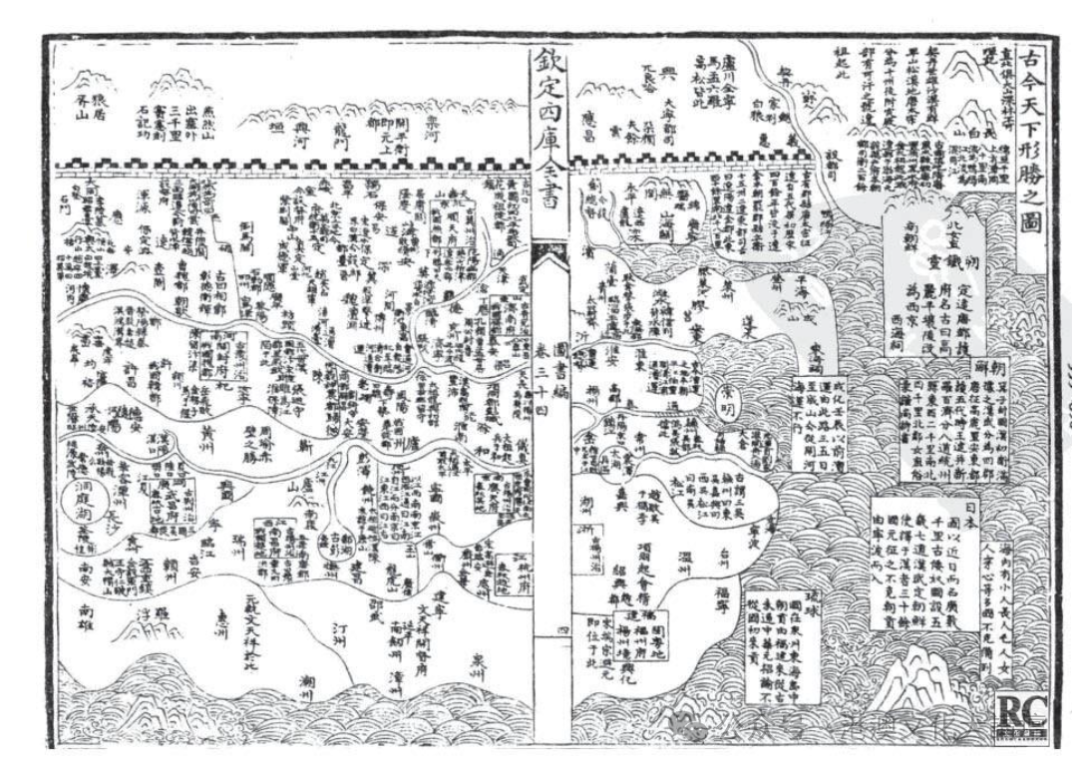

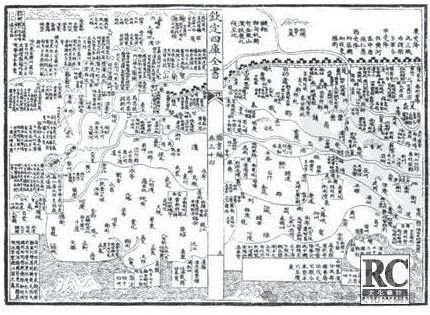

我們看到,(明) 章潢的《圖書編》(51) 中有很相似的〈華夷古今形勝之圖〉(52) 和同書四庫版的〈古今天下形勝之圖〉(53)。吳學儼等編繪於1645年的《地圖綜要》內附的〈華夷古今形勝圖〉也是一幅類似的圖籍。(54)

從整體和細部來分析,這幾張圖很明顯地沿襲了嘉靖版〈古今形勝之圖〉的特點。

此外,據有關研究,尚存一清康熙四十年的繪本:

在鄭若曾《籌海圖編》卷首所列舉的參考地圖目錄中就有“古今形勝圖,都御史喻時”字樣。在《千頃堂書目》卷六中也有“喻時古今形勝圖”的記載。這裡喻時的〈古今形勝圖〉與金沙書院重刻的〈古今形勝之圖〉圖名祇有一字之差,兩者是否就是一種地圖,尚不能貿然肯定。最近筆者在清康熙四十年繪本的《輿圖畫方》一書中,發現其最後部分也轉繪有一幅〈古今形勝圖〉,內容與〈古今形勝之圖〉基本相同。這就有力地證明兩者實為一圖無疑,而圖的作者就是喻時。(55)

前面我們已經論證了〈古今形勝之圖〉是甘宮,而不是喻時的作品,那麼結論說《輿圖畫方》中的轉繪本〈古今形勝圖〉的作者為喻時,不是顯得有點倉促嗎?

查《輿圖畫方》藏中國國家圖書館,為一摹繪本,一冊,大小21 x 21cm。其作者為華士

[圖7] 明版〈華夷古今形勝圖〉

[圖8] 四庫版〈古今天下形勝圖〉

[圖8] 四庫版〈古今天下形勝圖〉

望。“圖凡十五幅,主要為各省分圖。據作者自序稱,‘是圖乃元人朱思本所畫也’,但內容則與明羅洪先《廣輿圖》中兩京十三省圖基本一致,於清康熙四十一年(1702)摹繪。末附〈古今形勝圖〉一幅,其內容與西班牙賽維利亞市印度總檔案館藏明刻〈古今形勝之圖〉大致相同。”(56)因中國國家圖書館南館裝修尚未完畢,筆者無法查閱原件。

還有一些題目雖不近似,但在圖形輪廓和文字說明的方法與內容上,看得出與〈古今形勝之圖〉有直接的傳承關係,如萬曆癸巳 (1593) 梁輈鐫刻的《乾坤萬國全圖古今人物事蹟》(57) 和祟禎甲申 (1644) 曹君義刊行的《天下九邊分野人蹟路程全圖》(58),以及嘉慶丁丑 (1817) 陶晉刻印的《大清一統天下全圖》(59) 等。

關於刊刻此圖的目的,Lothar Knauth 認為:“毫無疑問,本圖有許多對未來的中華帝國管理者有用的資訊。”(60)

送出者考

在這個問題上,西方學術界曾有一個誤區,認為是由利瑪竇於1854年呈送給訪問澳門的西班牙駐菲律賓二號人物皇家收稅官羅曼 (factor Juan Bautista Román) 的,但這全是“推測研究”。(61)先是在1902年,西班牙的一份屬於耶穌會的宗教雜誌《理性與信仰:西班牙美洲文化雜誌》( Razón y Fe: Revista hispano-americana de cultura )發表未署名文章,認為此圖是利瑪竇在1854年9月28日 (62) 函中附發給羅曼的。(63) 1904年,窮畢生精力鑽研印地亞斯總檔案館中存關於菲律賓檔案的西班牙耶穌會士巴斯特爾斯 (Pablo Pastels) 神父重複了同樣的觀點。(64) 估計1902年文 (65) 的作者也是巴斯特爾斯神父。

《理性與信仰:西班牙美洲文化雜誌》在第465頁上刊出了修復前的原圖並配有圖例:“住肇慶城耶穌會神父利瑪竇於1854年9月28日致皇家收稅官羅曼 (Juan Bta. Román) 函內附中國地圖,印地亞斯檔案館145.-7. -7.”(66)

1911年,Joseph Brucker 持同樣看法。(67)1939年,中村拓也這樣認為。(68)

2000年,我們在《西力東漸:中葡早期接觸追昔》附錄八刊登的便是巴斯特爾斯神父在1904年發表的圖。(69)

利瑪竇1584年9月13日函內並無涉及此圖;有的卻是關於中國全圖和分省地圖的信息。

這次,我不能給閣下繪整個中國地圖,中國地圖是畫在平版上的,按我們西洋的方式,每省各有地圖,因為尚未排好次序;但希望天主保祐,很快地能將它們寄給閣下。各處都有記載,並可看到各省和其中的城市,非常美觀悅目。(70)

原文是:

Nó puedo por esta vez enbiar á vuestra merced toda la china, pintada en cartas planas, á nuestro modo, y después cada provincia de por sí en su carta, por nó averlas aun puesto en orden,mas espero en Dios de embiarlas muy presto á vuestra merced donde quiera que se hallare y allí verá todas estas provincias y ciudades todas en lindísima vista. (71)

這段話對於澄清這個疑團很關鍵,我們重譯如下:

此次,我不能給您呈送按我們的方式,繪製在平面圖上的全中國地圖,然後還有各省地圖,因為尚未編排好;但希望上帝保祐,無論您身處何處,很快能將它們寄給您。您將可以看到各省及其城市,非常美觀悅目。

利瑪竇函很明確,他要呈送的是在繪製中的中國全境及分省地圖。(72)

[圖9] 《真理與信仰》所刊修復前的原圖,1902年

巴斯特爾斯神父未仔細閱讀此段文字,便倉促得出了〈古今形勝之圖〉是由利瑪竇送出的結論。這一看法在一定範圍內影響了數位中外學者。(73)

榎一雄文曾引用謨區查(C.R.Boxer)的看法,懷疑過巴斯特爾斯神父的說法。(74)

看來,在何人送出這個問題上,巴斯特爾斯神父因閱讀的疏忽,製造了一個誤區。

Lothar Knauth 則認為:“儘管利瑪竇可能送出了一幅相同的圖,毫無疑問的是,今藏於塞維亞印地亞斯總檔案館的地圖就是附在菲律賓第二任總督報告中的那幅。”(75)

〈古今形勝之圖〉的送出者不是利瑪竇,而是由第二任西班牙駐菲律賓總督基多.德.拉維扎列斯 (Guido de Lavezares) 於1574年送呈給西班牙國王菲利普二世 (Felipe II) 的。

結語

總體而論,中國與歐洲的地圖交流,始於16世紀葡萄牙人和西班牙人在遠東的出現。先是中國人繪製的一幅中國及其毗鄰地區的地圖,通過閩南人和西班牙人於1575年傳到歐洲。之後,歐洲人繪製的世界地圖,則通過耶穌會士於1582年傳入中國。

〈古今形勝之圖〉傳入歐洲具有非常重要的意義,因為它是迄今為止所知最早輸往歐洲的一幅中國全境圖。

〈古今形勝之圖〉是否對歐洲人後來所繪製的中國及周邊地區地圖產生過影響?現有的研究表明,由葡萄牙人巴爾布達繪製、1584年刊行的《中國新圖》(76) 首次畫出了中國各個省份。其信息來源或出自於當時已經傳至歐洲的《廣輿圖》,或源自於此圖。還有的研究說明,西方人對朝鮮輪廓的繪製,也可能參考過它。(77)

至於如何解釋現知的大部分著名地圖與海圖均出自福建,有學者指出:“我們從現存海內外的明朝刻本地圖還發現,明代地圖的民間刻印本多出自閩省 (福建),這恐怕與福建省從南宋以來刻書業的發達不無關係。此外,福建是中國明朝出海遠洋貿易的到發地,一些閩版輿圖之繪製的目的也許是為了外銷。”(78)

本文取得了四大進展:

1、首次發現關於西班牙藏〈古今形勝之圖〉作者為甘宮的明確文字記載。

2、金沙書院在 (崇禎)《海澄縣誌》中的具體地點。

3、澄清了〈古今形勝之圖〉的送出者不是利瑪竇。

4、據嘉靖本《籌海圖編》,〈古今形勝圖〉的最早編者為“宋學士鄭韶”。

需要考證的是,甘宮在編集〈古今形勝之圖〉時,是否參考了“宋學士鄭韶”和“都御史喻時”的〈古今形勝圖〉。

如今,我們有了〈古今形勝之圖〉原尺寸的高清複製件,便有了深入研究此圖的條件。可以相信,在各方面專家的參與和努力下,它所包含的豐富文本及地理信息將會得到進一步的闡發。

【註】

(1) (65) “Carta inédita del P. M. Ricci con el mapa de la China en1584”, Razón y Fe: Revista hispano-americana de cultura ,tomo IV, Septiembre-Diciembre 1902. pp.464-477.

(2) Ettore Ricci, “Del valore geografico del Commentarii”;Iconografia ricciana, Onozanze Nazionali Al P. Matteo Ricci Apostolo e Geografo della Cina (1610-1910) Atti e memorie del convegno di geografi-orientalisti tenute in Macerata il 25, 26, 27 Settembre 1910 , Macerata,Premiato Stabilimento Tipograffico, avv-F.Giorgetti,1911, pp.176-182.

(3) Santiago Montero Diáz, Aportaciones geográficas del gobernador de Filipinas Guido Lavezares , Madrid:Impr.del P.de H. de Intendencia e Intervención Militares, 1933.

(4) Lothar Knauth, “Gu dyin hsing sheng di tu”, Asia. Anuario de Estudios Orientales, no.1, 1968, pp.99-115 and Lothar Knauth, China, Enigma o Ignorancia?, México:Ediciones Oasis S.A., 1982, p.47.

(5) Carlos Quirino,“The Lavezares Map of China (1555)”, Philippine Historical Review , vol.2, no.1 (1969),pp.269-274.

(6) Carlos Luis de la Vega y de Luque, “Un proyecto utópico:La conquista de China por España”. Tesis Doctoral inédita.Universidad de Sevilla, 1972. Resumen en Boletín de la Asociación Española de Orientalistas . Años XV/XVIII.Burgos, Asociación Española de Orientalistas, 1979/82.具體的期數與頁數是:Año 1979, Número 15, pp.45-69, Año1980, Número 16, pp.33-56 (其中第34頁上有簡單論述及地圖的影印件),Año 1981, Número 17, pp.3-38, Año 1982,Número 18, Fascículo: 1, pp.3-46. 之前,他在同一雜誌上曾發表“Un documento extraordinario,” Boletin de la Asociación Española de Orientalistas , Año VIII, 1972, pp.194-196.

(7) John B.Harley & David Woodward, ed., The History of Cartography , Vol.II. 2: Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies, Chicago; London:The University of Chicago Press, 1994, colour plate 1.

(8) Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw, Oriente en Palacio: tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas , Madrid: Palacio de Oriente, 2003, pp.97. 地圖之影本在107頁。

(9) 海野一隆著、王妙發譯《地圖的文化史》,北京:新星出版社,2005年,頁70。

(10) (美)余定國著、姜道章譯《中國地圖學史》,北京:北京大學出版社,2006年,頁34-35。

(11)鮑曉鷗著、那瓜譯《西班牙人的臺灣體驗,1626-1642:一項文藝復興時代的志業及其巴洛克的結局》,臺北:南天書局,2008年,第7頁及 José Euguenio Borão Mateo, The Spanish Experience in Taiwan, 1626-1642:The Baroque Ending of a Renaissance Endeavour , Hong Kong: Hong Kong University Press, 2009, pp.6-7.

(12) Vera Dorofeeva-Lichtmann, “A history of a spatial relationship: Kunlun Mountain and the Yellow River source from Chinese cosmography through to Western cartography”, Circumscribere , 2012, no11, p.21.

(13) Richard J. Smith, “Mapping China’s world: cultural cartography in late imperial times”, in Wen-Hsin Yeh, Landscape, Culture, and Power in Chinese Society ,Institute of East Asian Studies, University of California,Berkeley, Center for Chinese Studies, 1998, pp.81-83and Richard J.Smith, “Mapping China’s world: cultural cartography in late imperial times”, in Mapping China and Managing the World: Culture, Cartography and Cosmology in Late Imperial Times , Routdlege, NewYork, 2013, pp.60-62.

(14)1994年以前的西方研究及刊佈情況,可見榎一雄《榎一雄著作集》,東京:汲古書院,第七卷《中國史》,1994年,頁233-236。可惜榎一雄遺漏了Lothar Knauth重要的論文。

(15) Hirosi Nakamura, “Les Cartes du Japon qui servaient de modèle aux cartographes européens au debut des relations de l’Occident avec le Japon”, Monumenta Nipponica , Vol.2, no.1(Jan., 1939), p.104, pp.120-121, note 19。圖見頁105。

(16) 方豪〈流落於西葡的中國文獻〉,《學術季刊》,第一卷,2、3冊,1952年,頁12-42,後收入氏著《方豪六十自定稿》,臺北:作者自刊,1969年,頁1518-1524。

(17)榎一雄〈古今形勝之圖について〉,《東洋學報》,第58卷,第1、2期,1976年,頁1-48,《榎一雄著作集》,第七卷《中國史》,頁225-268及Kazuo Enoki, On the Ku-chin hsing-sheng chih tu of 1555, Tokyo: Toyo Bunko, 1976, pp. 243-254.

(18) 任金城〈西班牙藏明刻“古今形勝之圖”〉,《文獻》,第17輯,1983年,頁213-221;任金城〈流失在國外的一些中國明代地圖〉,《中國科技史料》,1987年,第1期,頁23-64及任金城〈國外珍藏的一些中國明代地圖〉,《文獻》,1987年,第3期,頁123-134。

(19) 曹婉如、鄭錫煌、任金城〈中國與歐洲地圖交流的開始〉,《自然科學史研究》,第3卷,第4期,1984年,頁346-354。

(20) 張鎧《中國與西班牙關系史》,鄭州:大象出版社,2003年,頁186;張鎧《中國與西班牙關系史》,北京:五洲傳播出版社,2013年,頁206-213及 Zhang Kai, Historia de las Relaciones Sino-Españolas (Nueva edición revisada y ampliada), tradución: Sun Jiakun y Huang Caizheng, Beijing: China Intercontinental Press,2013, pp.139-140.

(21)任金城、孫果清〈王泮題識輿地圖朝鮮摹繪增補本初探〉,《中國古代地圖集(明代)》,北京:文物出版社,1995年,第112-116頁及孫果清〈古今形勝之圖〉,《地圖》,2006年,第6期,頁106-107。

(22)李孝聰〈歐洲所藏部分中文古地圖的調查與研究〉,北京大學中國傳統文化研究中心《國學研究》,第3卷,1995年,頁28;李孝聰〈歐洲收藏部分中文古地圖敍錄〉,北京:國際文化出版公司,1996年,頁33-34;李孝聰〈輿圖與圖像中國古地圖的調查與地圖學史領域的國際漢學交流〉,《國際漢學研究通訊》,2010年,第1期,頁170-171及李孝聰〈傳世15-17世紀繪製的中文世界圖之蠡測〉,劉迎勝主編《〈大明混一圖〉與〈混一疆理圖〉研究:中古時代後期東亞的寰宇圖與世界地理知識》,南京:鳳凰出版社,2010年,頁175。

(23) 周振鶴〈西洋地圖裡的中國〉,收入周敏民編《地圖中國》,香港:香港科技大學,2003年,頁1-8;周振鶴〈西洋古地圖裡的中國〉,鄭培凱主編《九州學林》2003,秋季,創刊號,上海:復旦大學出版社,2003年,第202-224頁及周振鶴〈二○○四,西洋古地圖裡的中國——記香港科技大學西洋古地圖特藏〉,《長水聲聞》,上海:復旦大學出版社,2010年,頁188-200。

(24) 金國平、吳志良〈歐洲首幅中國地圖的作者、繪製背景及年代〉,收入氏著《過十字門》,澳門:澳門成人教育學會,2004年,頁310-321。

(25) Li-cheng Lu, La frontera entre dos imperios (帝國相接之界:西班牙時期臺灣相關文獻及圖像論文集),Sevilla:Universidade de Sevilla, 2006, p.96 y 116, nota 10.

(26) 黃時鑒〈巴爾布達〈中國新圖〉的刊本、圖形和內容〉,《文化雜誌》,第67期(2008年夏季刊),頁69-80,後收入氏著《黃時鑒文集 III》,上海:中西書局,2011年,頁260-272。

(27) 王自強編《明代輿圖綜錄》,北京:星球地圖出版社,2007年,第1冊,頁6。

(28) 王逸明〈“古今形勝之圖”的朝鮮局部〉,《1609中國古地圖集〈三才圖會·地理卷〉導讀》,北京:首都師範大學出版社,2009年,頁227-228。

(29) 徐曉望〈臺灣:琉球之名的失落〉,陳小沖主編《臺灣歷史上的移民與社會研究》,北京:九州出版社,2011年,頁16-17。

(30) 梁二平著〈第一幅傳入西方的中國全圖——“古今形勝之圖”〉,《中國古代海洋地圖舉要》,北京:海洋出版社年,2011年,頁140-142。

(31) 李毓中〈“建構”中國:西班牙人1574年所獲大明《古今形勝之圖》研究〉,《明代研究》,2013年,第21期,頁1-30。

(32) 北京圖書館善本特藏部輿圖組編《輿圖要錄:北京圖書館藏6827種中外文古舊地圖目錄》,北京:北京圖書館出版社,1997年,頁36。

(33) 是指《Relación de lo que se contiene en la carta de molde de los chinos que se envia a Su Majestad》。最新的漢譯本,可見〈“建構”中國:西班牙人1574年所獲大明“古今形勝之圖”研究〉,頁1-30。

(34) Carlos Luis de la Vega y de Luque, “Un proyecto utópico: La conquista de China por España”, Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, año 1980, Número 16, p.34.

(35) 〈古今形勝圖〉佚,明喻時撰。喻時 (1506-1570) 字中甫,號吳皋,光州(今潢川)人。嘉靖十七年進士,以南京戶部左侍郎告歸。事蹟見清順治《光州誌·人物考》。是書《千頃堂書目》卷六著錄。今未見傳本。”參見欒星主編《中原文化大典·著述典·正編·史部》,鄭州:中州古籍出版社,2008年,第196頁及喻幾凡著《喻姓史話》,南昌:江西人民出版社,2006年,頁323。

(36) (日) 榎一雄著、馮佐哲譯〈關於中國古地圖資料的總匯和發現〉,《科學史譯叢》,1981年,第1期,頁18。

(37) 《榎一雄著作集》,第七卷《中國史》,頁238。

(38) 〈西班牙藏明刻“古今形勝之圖”〉,頁214。

(39) 最近的例子是Robert K.Batchelor,參見Robert K.Batchelor, London: The Selden Map and the Making of a Global City , Chicago: The University of Chicago Press,2013, p. 138; Robert K.Batchelor, “The Selden Map Rediscovered: A Chinese Map of East Asian Shipping Routes, c. 1619”, Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography , vol.65, no.1,2013, p.59, note 14.

(40) 之前未曾注意到的是,嘉靖本《籌海圖編》的“參過圖籍”載:“古今形勝圖 宋學士鄭韶,都御史喻時(鄭若曾撰《籌海圖編》,北京:中華書局,2007年,頁973)”《籌海圖編》的版本諸多。明有嘉靖本、隆慶本、天啟本和通常不認為是一種版本的胡燈重校本。清有康熙本和《四庫全書》本以及翻刻的天啟本。流傳最廣的是天啟翻刻本。具體情況可參見范中義著《籌海圖編淺說》,北京:解放軍出版社,1987年。由於榎一雄使用的不是嘉靖本,所以得出了其編者是“都御史喻時”的結論(《榎一雄著作集》,第七卷《中國史》,頁242)。暫且不論喻時是否是現存〈古今形勝之圖〉的作者,僅嘉靖本《籌海圖編》說〈古今形勝圖〉的作者還有“宋學士鄭韶”便值得作進一步的研究。

(41) 〈西班牙藏明刻“古今形勝之圖”〉,頁214。

(42) 錢江、陳佳榮〈牛津藏《明代東西洋航海圖》姐妹作 —— 耶魯藏《清代東南洋航海圖》推介〉,《海交史研究》, 2013年,第2期,頁1。

(43) 指《大明一統誌》。

(44) 敖文禎 (1545-1602),字嘉猷,號龍華,諡文穆。明高安(今屬江西)人。萬曆進士,官至禮部尚書。

(45)參見王右君〈贛縣建置沿革簡介〉,中國人民政治協商會議贛縣委員會文史資料研究委員會《贛縣文史資料》,1991年,第1輯,第4頁及石大金主編、江西省贛縣誌編纂委員會編《贛縣誌》,北京:新華出版社,1991年,頁5。

(46)敖文禎《辟荔山房藏稿》卷六〈塘湖甘公傳〉,顧廷龍主編《續修四庫全書》,集部·別集類,第1359冊,上海:上海古籍出版社,2002年,頁203。

(47)參見趙現海〈第一幅長城地圖《九邊圖說》殘卷:兼論《九邊圖論》的圖版改繪與版本源流〉,《史學史研究》,2010年,第3期,頁84-95。

(48) 梁兆陽修、蔡國禎、張燮等纂 (崇禎)《海澄縣誌》,日本藏中國罕見地方誌叢刊,北京:書目文獻出版社,1990年,頁340。

(49) 姚金洪主編《海滄區 海滄街道卷》,海滄非物質文化遺產叢書,廈門市海滄區文化館,2009年,頁314。

(50) 龍海市地方誌編纂委員會編《龍海村社》,北京:中國文聯出版社,2007年,頁45。

(51) “《圖書編》是一部類書,原名《論世編》,共127卷,撰成於明萬曆五年 (1577)。該書輯錄了歷代書籍中的圖譜及釋文,影響甚廣,官私刻本有好幾個。官刻本有萬曆年間的南昌府刻本,私刻本有萬曆四十一年 (1613) 南昌涂宗濬刻本、新建萬尚烈刊本,以及崇禎間 (1628-1644) 金陵孫良富刻本。”參見董建輝著《明清鄉約:理論演進與實踐發展》,廈門:廈門大學出版社,2008年,頁98。另見鄧愛紅《利瑪竇、章潢、熊明遇與南昌地區的西學東漸》,《江西教育學院學報》,2004年,第4期,頁108。

(52) ( 明) 章潢撰《圖書編》,揚州:江蘇廣陵古籍刻印社,1988年,頁76。

(53) (明) 章潢撰《圖書編》,上海:上海古籍出版社,1992年,第2冊,頁666-667。

(54) 《四庫禁毀書叢刊》編纂委員會編 (明) 朱國達等輯《地圖綜要》,明末朗潤堂刻本,《四庫禁毀書叢刊·史部18》,1997年,北京:北京出版社,頁538。

(55) 〈西班牙藏明刻《古今形勝之圖》〉,頁214。

(56) 《輿圖要錄:北京圖書館藏6827種中外文古舊地圖目錄》,頁38。

(57) 〈關於中國古地圖資料的總匯和發現〉,頁17-18、孫果清〈以中國為主的世界地圖《乾坤萬國全圖古今人物事跡》〉,《地圖》,2007年,第6期,頁106-107、卜正民〈17世紀中西世界地圖的互動式變革》〉,俞立中主編《智慧的聖壇》,上海:華東師範大學出版社,2008年,頁146;李孝聰《歐洲收藏部分中文古地圖敍錄》,頁146;李孝聰〈傳世15-17世紀繪製的中文世界圖之蠡測〉,頁175及《明代輿圖綜錄》,第1冊,頁2。

(58) 參見陳健〈《天下九邊分野人跡路程全圖》〉,《地圖》,1994年,第3期,頁56;李孝聰〈傳世15-17世紀繪製的中文世界圖之蠡測〉,頁177及《明代輿圖綜錄》,第1冊,頁2-3。

(59) 參見韓振華著《南海諸島史地研究》,北京:社會科學文獻出版社,1996年,頁26。

(60) Gu dyin hsing sheng di tu, p.115.

(61) Gu dyin hsing sheng di tu, p.110.

(62) 利瑪竇給羅曼函的日期是1584年9月13日,1854年9月28日為羅曼轉呈西班牙國王函的日期。

(63) “Carta inédita del P.M.Ricci con el mapa de la China en1584”, pp.464-466.

(64) Francisco Colín y Pedro Chirino, Labor evangelica:ministerios apostólicos de los obreros de la Compañia de Iesvs, fvndacion, y progressos de su provincia en las islas Filipinas , Barcelona: Pablo Pastells edicion, Impr.y litografía de Henrich y compañía, 1904, III, p.365.

(66) “Carta inédita del P.M.Ricci con el mapa de la China en1584”, p.465.

(67) Joseph Brucker, “Note sur une carte supposée du Père Ricci”, Onozanze Nazionali Al P. Matteo Ricci Apostolo e Geografo della Cina (1610-1910)-Atti e memorie del convegno di geografi -orientalisti tenute in Macerata, il 25,26, 27 Settembre 1910 , Macerata, Premiato Stabilimenton Tipograffico, avv-F. Giorgetti, 1911, pp.85-87.

(68) “Les Cartes du Japon qui servaient de modèle aux cartographes européens au debut des relations de l’Occident avec le Japon”, pp.120-121, note 19.

(69) 金國平著《西力東漸:中葡早期接觸追昔》,澳門:澳門基金會,2000年,頁316。

(70) 羅漁譯《利瑪竇書信》(上),臺北:光啟出版社,上,1986年,頁47。

(71) “Carta inédita del P.M.Ricci con el mapa de la China en1584”, p.468.

(72) 這段文字告訴我們,從1584年起,耶穌會神父已經在肇慶繪製中國地圖集。這本中國地圖集便是存世的羅明堅中國地圖集。關於這個問題,可參考 Atlante della Cina di Michele Ruggieri , S. I.a cura di Eugenio Lo Sardo, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,Libreria dello Stato, 1993、歐金尼奧·羅薩度、安東尼娜.帕麗西、拉斐爾.比特拉主編《海國天涯 —— 羅明堅與來華耶穌會士》,上冊(圖錄)、下冊(論文集),澳門:澳門博物館,2013年及羅明堅著、金國平譯《大明國圖志 —— 羅明堅中國地圖集》,澳門:澳門文化局,2014年。

(73) Les Cartes du Japon qui servaient de modèle aux cartographes européens au debut des relations de l’Occident avec le Japon , pp.120-121, note 19, “Carta inédita del P. M. Ricci con el mapa de la China en 1584”,pp.464-466.

(74) 《榎一雄著作集》,第七卷《中國史》,頁233及頁260。

(75) Gu dyin hsing sheng di tu, p.111.

(76) 詳見〈歐洲首幅中國地圖的作者、繪製背景及年代〉及〈巴爾布達〈中國新圖〉的刊本、圖形和內容〉。

(77) 〈《古今形勝之圖》的朝鮮局部〉,頁227-228及〈西洋古地圖裡的中國〉,頁207。

(78) 李孝聰〈輿圖與圖像中國古地圖的調查與地圖學史領域的國際漢學交流〉,《國際漢學研究通訊》編輯委員會編著《國際漢學研究通訊》,第1期,北京:中華書局,2010年,頁175。

* 金國平,北京外國語大學中國海外漢學研究中心客座教授,主要研究方向澳門學、澳門史料學及中西交通史。