现藏于故宫博物院的绢本设色绘画《游春图》,被称为“中国山水绘画之祖”。 画本身无款,因前隔水有宋徽宗题签“展子虔游春图”,因此历来归于隋人展子虔名下。

展子虔出生于南北朝时期东魏末期,经历东魏、北齐、北周的乱世,进入隋朝后被封为朝散大夫。展子虔在山水画创作上成就显著,开创了“青绿山水”的绘画形式,北宋《宣和画谱》评其山水画称:“写江山远近之势尤工,故咫尺有千里趣。”

《游春图》的流传

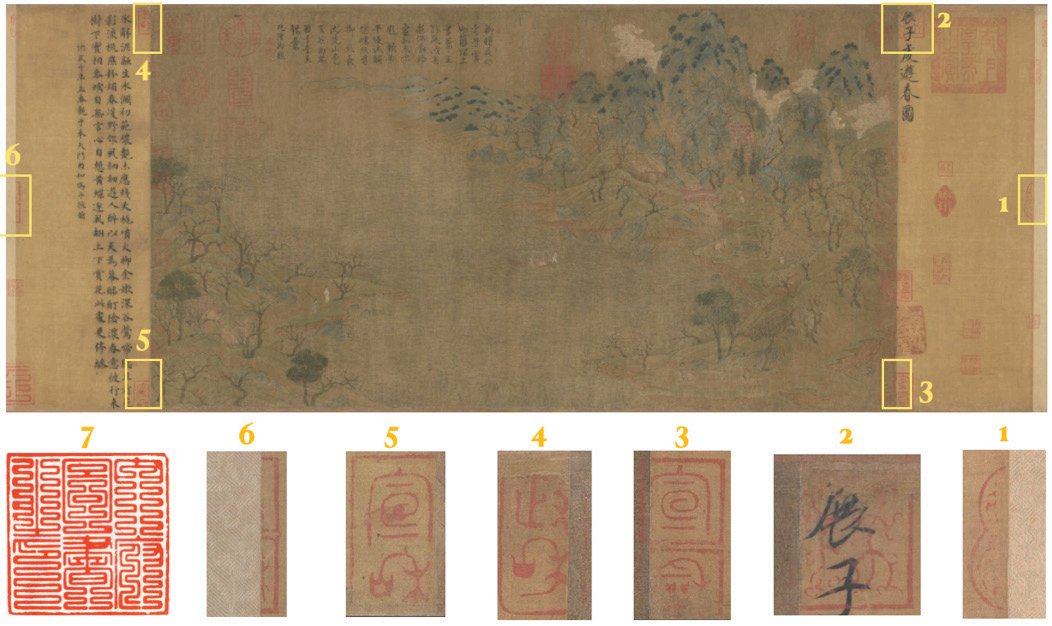

《游春图》历经千年传承,可谓流传有序。此卷经宋徽宗内府收藏,因后世重新装裱,宣和七玺之中,除原属拖尾的“内府图书之印”已佚,“御书”葫芦玺和“政和”连珠玺仅剩半印外,其余宣和玺印皆齐备,说明此卷的时代下限为北宋末。

此后,约在宋室南迁之际即行散出,归南宋奸臣贾似道所有,卷中存有两枚贾似道的收藏印鉴。南宋灭亡后,被元代鲁国大长公主祥哥剌吉收藏。明朝初年,《游春图》卷归明内府,而后又归权臣严嵩所有。严嵩被“籍没古玩”抄家后,此卷被大收藏家韩世能获得。

入清后,经梁清标、安岐等人之手递藏,而后归清内府,编入《石渠宝笈》。1923年,末代皇帝溥仪以“赏赐溥杰”为名,将《游春图》偷盗出宫。1924年,冯玉祥发动“北京政变”,鹿钟麟逼宫将溥仪驱逐出宫,《游春图》后随溥仪被携至长春伪皇宫(又称“小白楼”)。

日本战败后,《游春图》从东北伪皇宫散出,被玉池山房马霁川获得,并售予大收藏家张伯驹先生。张伯驹卖宅院用巨资换得此卷,故自号“春游主人”,并写了一部杂谈著作《春游琐谈》。20世纪50年代,张伯驹将所有重要藏品捐献给国家,其中包括《游春图》,后归入故宫博物院收藏。

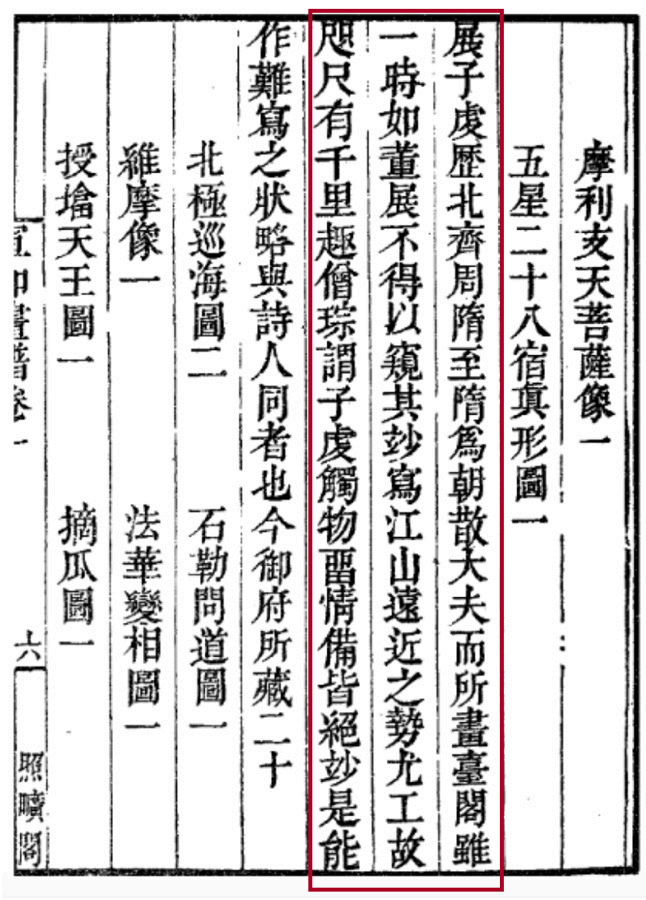

《宣和画谱》中关于展子虔的评价

绘画风格

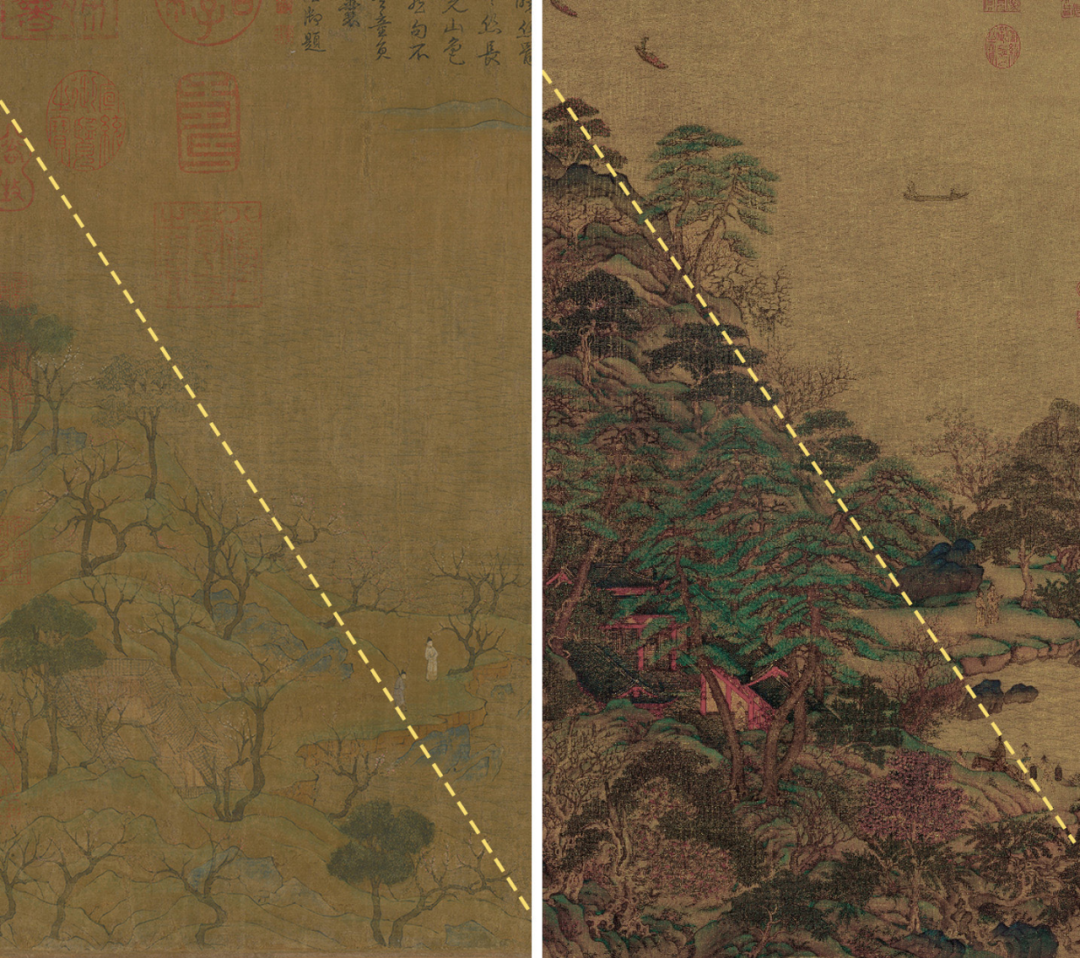

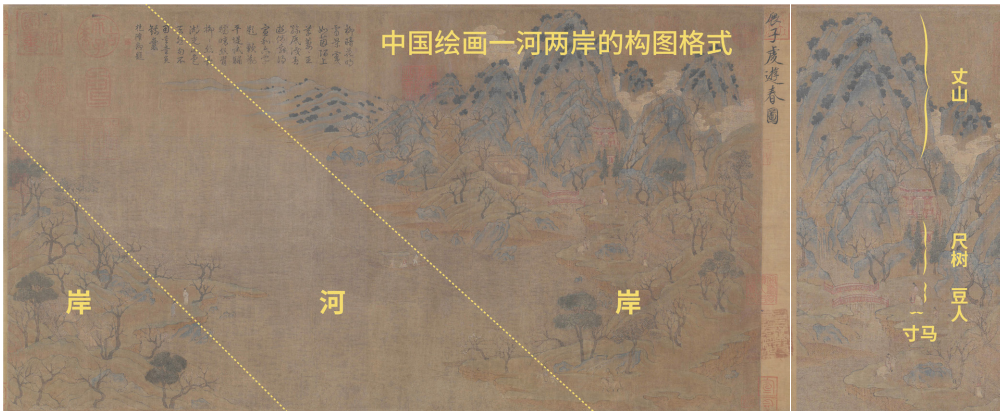

《游春图》从构图上开创了一河两岸的格式,人物、树木比例从早期绘画的“人大于山,水不容泛”已经转变为“丈山尺树寸马豆人”的合宜比例。

此卷采用俯视法取景,上下留天地构图,将远景、近景向中景聚拢,使各景物完整地统一在画幅之中。远山郁郁葱葱,中景阔水,近景描绘翔实,注重画面深度、层次、比例的透视关系变化。

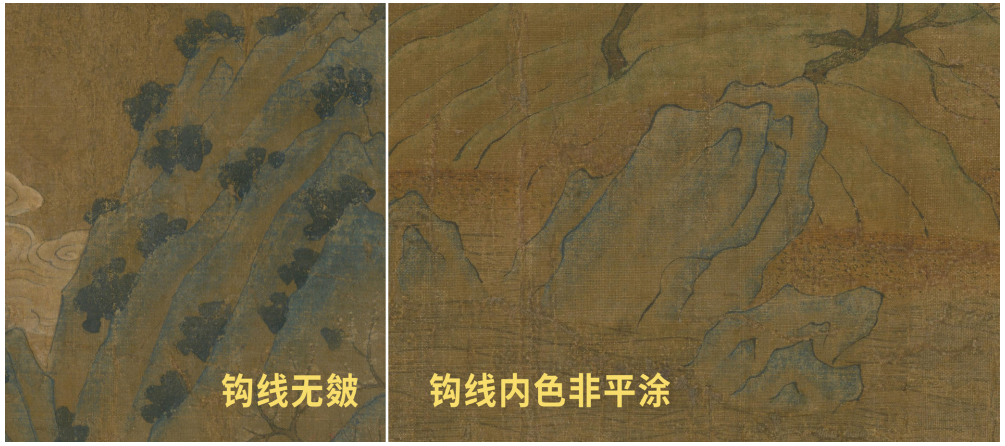

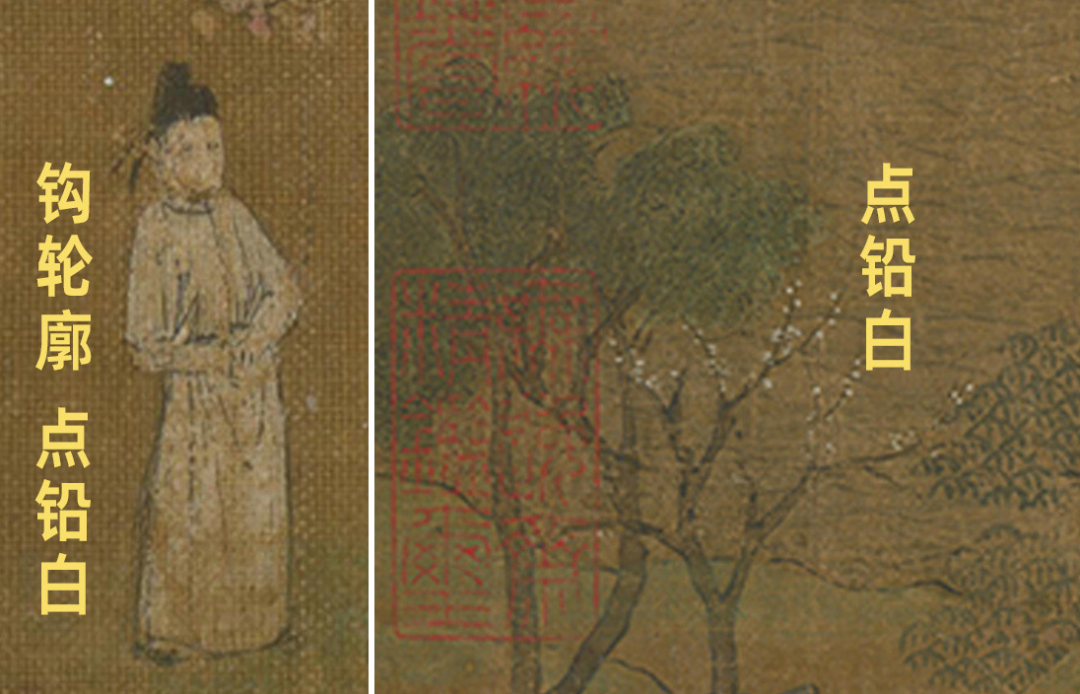

从笔墨上看,用中锋细笔钩山石树木轮廓,山石空钩无皴,轮廓线内用并非平涂的“叠晕烘染”法以石青、石绿、赭石傅色,这与《明皇幸蜀图》《洛神赋》一样,皆为北宋笔法。主峰的大苔点先用细线圈出,再用石青填入,画法古拙。叶法多用类似“个”“介”字点叶法、双钩夹叶法。在山脚树根处开始用点苔法。

从设色上看,除了前面提到的山体平涂的青绿、赭石,树干用赭石染画,山脚以泥金钩染,花朵则用桃红、铅白点染,人物亦是用简笔钩描后再以铅粉点染。此画是由古典装饰山水向真山水的转变。

《游春图》的构图与比例

《游春图》的构图与比例

《游春图》的山石画法细节

服饰与建筑的时代风格

服饰与建筑是绘画图像分析中的重要切入口,每个时代都有其特有的特征与风格。

展子虔所处的隋代,人物幞头样式为“平头小样”,而此卷中人物幞头隆起,双脚起翘且硬长。从幞头的演变历史来看,中唐之前是软裹,幞头是用黑色绢罗临时缠裹的包头帕,唐末才定型为帽子的形状。五代时幞头双脚演变成硬脚,到了宋代,二脚逐渐平举。《游春图》里幞头最接近晚唐的特点,将唐代宽袍大袖变为贴身长袍,袖口仍袭唐制。因此,《游春图》的服饰特点时代上限是宋代。

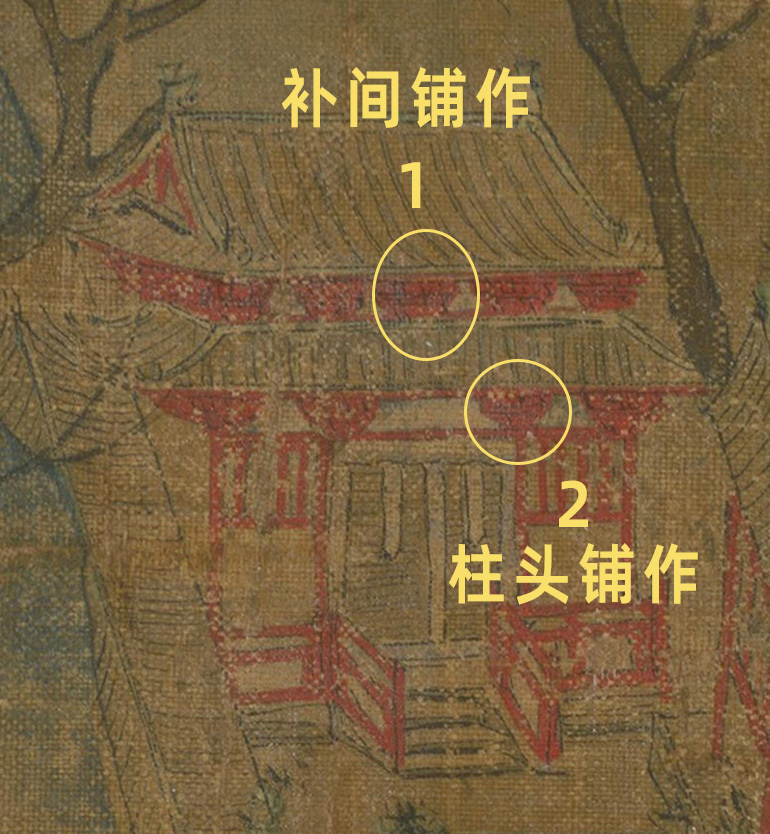

再看此卷中建筑的时代风格,符合北宋崇宁二年(1103)《营造法式》的标准建筑格式。根据傅熹年先生的考证,首先,此卷中建筑出现补间铺作,而不是南北朝至初唐的人字拱(叉手加蜀柱),斗拱形制与天台庵近似,为晚唐以后标准。

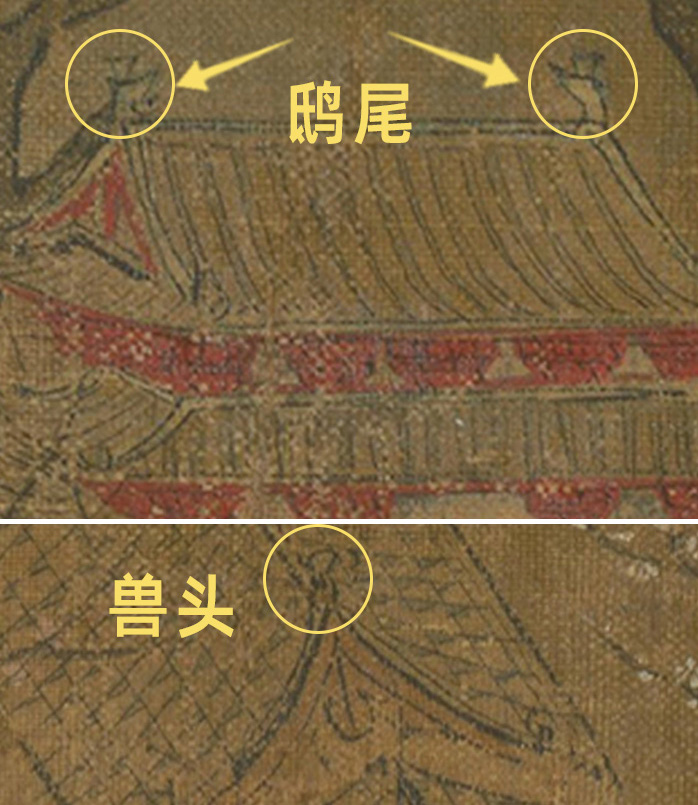

其次,唐及以前的鸱尾都是海生动物的尾,隋唐时期鸱尾上不会出现抢铁,一定会有拒鹊子。到宋徽宗时期,《宋会要辑稿》记载,鸱尾上才出现“有抢铁,无拒鹊子”的现象。《游春图》里的鸱尾正是“有抢铁,无拒鹊子”。再者,民居屋顶的正脊和垂脊端部都画有兽头,两角前翅分开,实际上就是“双曲脚兽头”,这亦是入宋的标志。

综上所述,《游春图》的服饰和建筑时代风格不符合隋制,上限为北宋。

《游春图》的人物幞头画法细节

《游春图》的建筑鸱尾与兽头画法细节

著录与题跋考证

《游春图》虽有宋徽宗题签和宣和玺印,但此卷却并未著录在《宣和画谱》之中。《宣和画谱》中关于展子虔的记录放在了“道释”部分,里面所记20件作品并没有《游春图》。而《宣和画谱》中“山水”部分的作品最早记载从唐朝开始,并没有隋代的山水画记载。

《游春图》著录最早见于宋末元初周密《云烟过眼录》:“胡存斋泳所藏展子虔《春游图》。徽宗题。一片上凡十余人。亦归之张子有。”之后,明代文嘉《天水冰山录》、詹景凤《玄览编》、张丑《清河书画舫》,清代吴升《大观录》、安岐《墨缘汇观》及清内府《石渠宝笈·续编》均有著录。

关于《游春图》中的七段题跋,三段是元代所题,大部分为明清所题,距离隋朝年代都比较久远。

从绘画材料分析,《游春图》此卷绢地属于单丝粗绢,和宋徽宗时期院绢的精细程度不可比拟,当属北宋初期的制作水平,因而《游春图》非出自宣和画院画家之手。

关于此画的作者已无从考证,但其为创作还是摹本,历来存有争议。经傅熹年先生考证,此画的卷尾部分与李思训名下作品《江帆楼阁图》有共同的母本。通过图像对比,无论从斜对角线构图,还是凹型制式的院落及其位置、面阔、屋顶轮廓,或是水域、树木的设计与安排,都有非常多相似之处。因此可推断《游春图》和《江帆楼阁图》应该有共同的晚唐或五代之前的底本。

综上所述,《游春图》应为有底本的北宋摹本,传至北宋末年宋徽宗题签。但是即使是摹本,也不影响其在美术史上的重要价值。

《游春图》的构图与比例

《游春图》的构图与比例