1996年

《中国书法》

第1期

孙过庭《书谱》考

——关于改写与分卷的问题

内容提要:

《书谱》全卷的书风并非一以贯之。自卷首至“汉末伯英”的前半部分有平正与险绝两种书风交织呈现;而自“约理瞻迹”至卷末的后半部分虽总体上表现出险绝奔放之书意,然其中亦时或显露出微妙的笔致差别及章法上的变化。有关于此,西川宁认为,后半部分经过了彻底的改写,而前半部分则只写了四处,亦即是说,平正的书风乃为初稿,险绝的书风则为再稿。

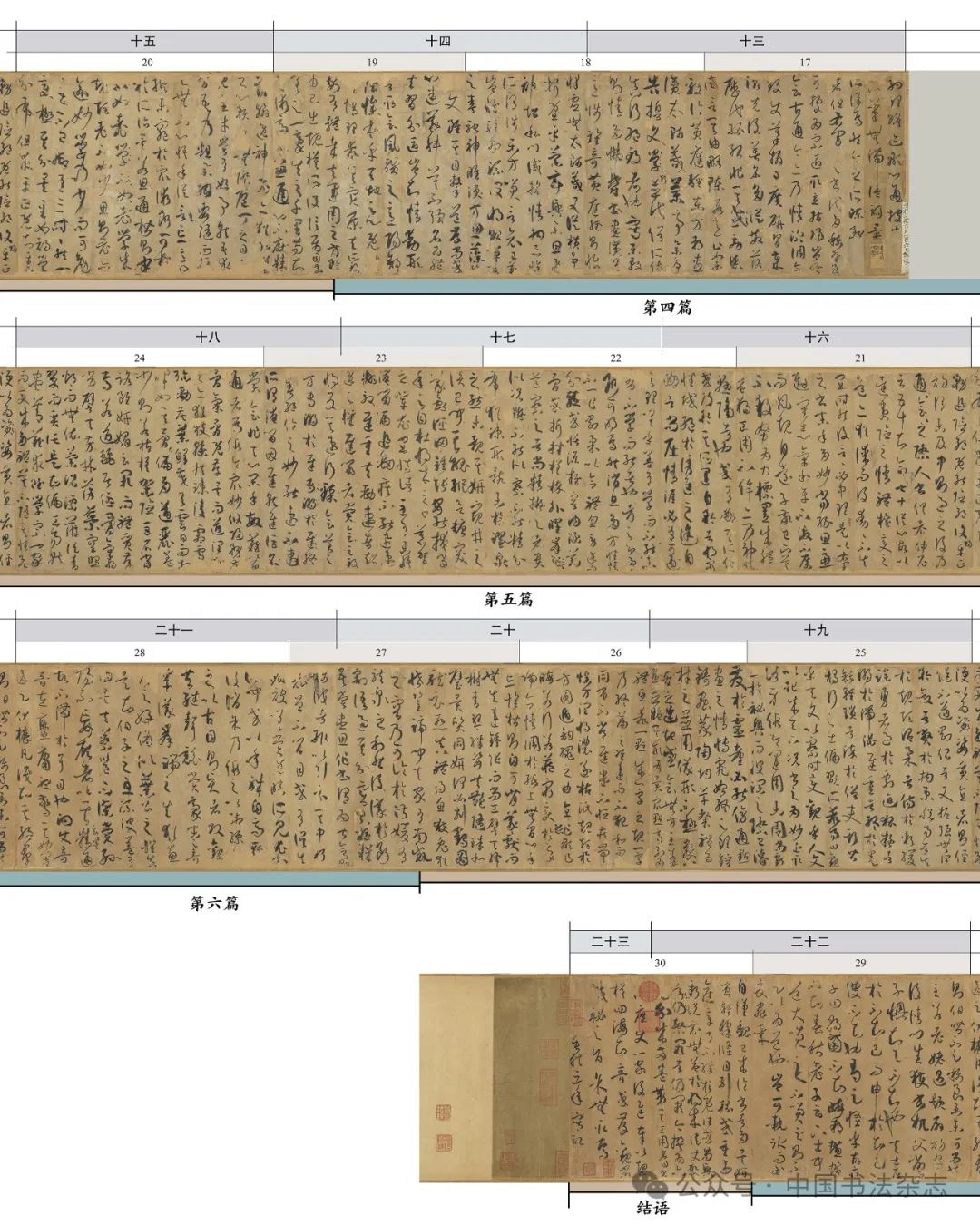

《书谱》曾经按三纸四分而被改装成册页。本文基于这个事实及西川宁的论说而对改写问题做进一步的探讨。通过把改写部位与三纸四分的切割处做以比较,可以认为,孙过庭在改写了后半部之后,又按照三纸四分的比例将全卷切割为三十张纸、从而或者在分割后的一整张纸上,或者利用分割前后的切割处而进行了改写。在后半部分也可以鉴别出两处改写部分。

改写与文章的内容密切关系,因此,本文又进而探寻改写部位与通篇文章构成上的对应关系。从分为六篇的《书谱》篇章结构看,前半部的改写部位都集中在第一篇的篇末及第二篇的篇末。后半部的两处改写,其一相当于第六篇全体,其一相当于结语部分。

孙过庭《书谱》是一部未定的草稿,其下卷曾经数次改写,其上卷因时间之故只改写了一部分。卷末所言“今撰为六篇,分成两卷”盖属于最终稿,而上卷自书“书谱卷上”则是尚未来得及修改的旧稿的一部分。因此,“分成两卷”与通篇未见“卷下”的矛盾乃由于修改进度的差异而造成,它并不影响《书谱》分为两卷的事实。从改写部位已经可以证明《书谱》确是六篇以成全文,因此,现存《书谱》不是残本,而是独立成篇的全本。

《书谱》全卷的书风并非一以贯之。自卷首至“汉末伯英”的前半部分有平正与险绝两种书风交织呈现;而自“······约理瞻迹”至卷末的后半部分虽总体上表现出险绝奔放之书意,然其中亦时或显露出微妙的笔致差别及章法上的变化。这种书风、笔致的差异、变化早已为学者指出。中田勇次郎把它概括为“一为妍润,一为粗放。”并进而认为“由于这两种书风的交织出现”,《书谱》“是否为孙过庭的原本便值得怀疑。它可能是在一件临本的基础上,经过宋元以后的多次补辑添加而传承下来的”。提出了《书谱》出自他人之手的可能性。

其后,西川宁指出,即使书风不同,但从表现形式上看应出自同一作者之手。他并进一步以一张纸为单位而探求其书写形式,从而总结出两种现象及其原因:

②后半部分时或出现的笔致、章法差异的原因在于,《书谱》本是一张纸一张纸地逐次书写而成,因而在同一张纸上便产生“正—欹—正”的节律性变化,如此而接连书写十多张。及至卷末则愈益成为激越粗放的笔致。

他还认为,后半部分的改写“或许不止一次,改得相当彻底”;而前半部分的改写则“尚在未充分改定时即告中止”。这里,根据西川宁的见解,首先对《书谱》前半部的两种书风的混在加以考察。

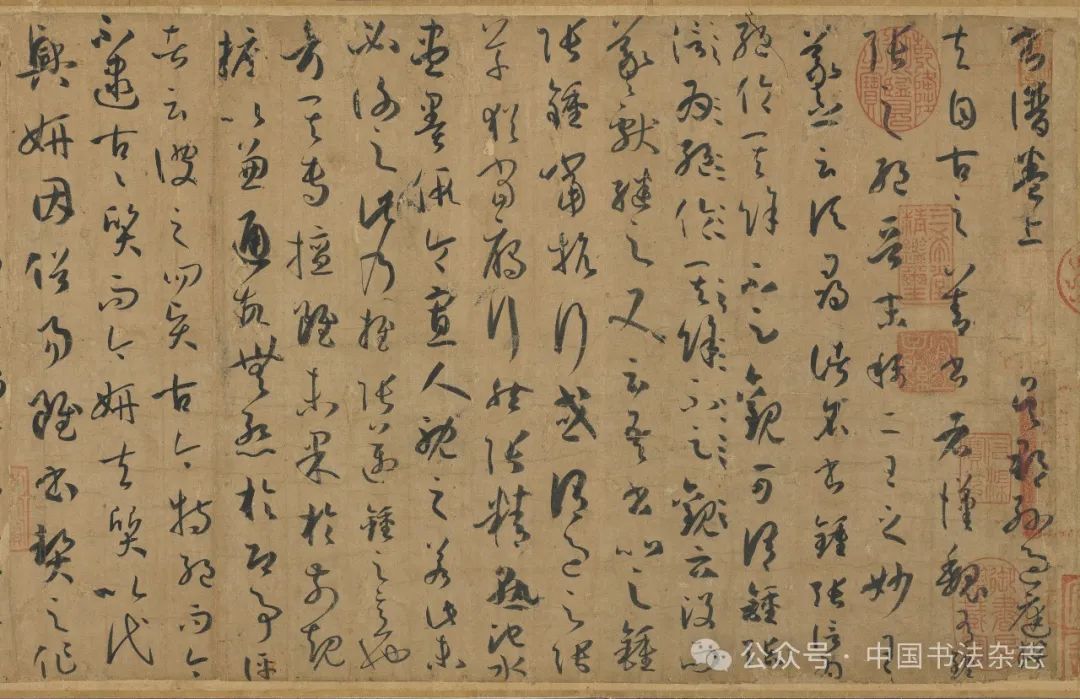

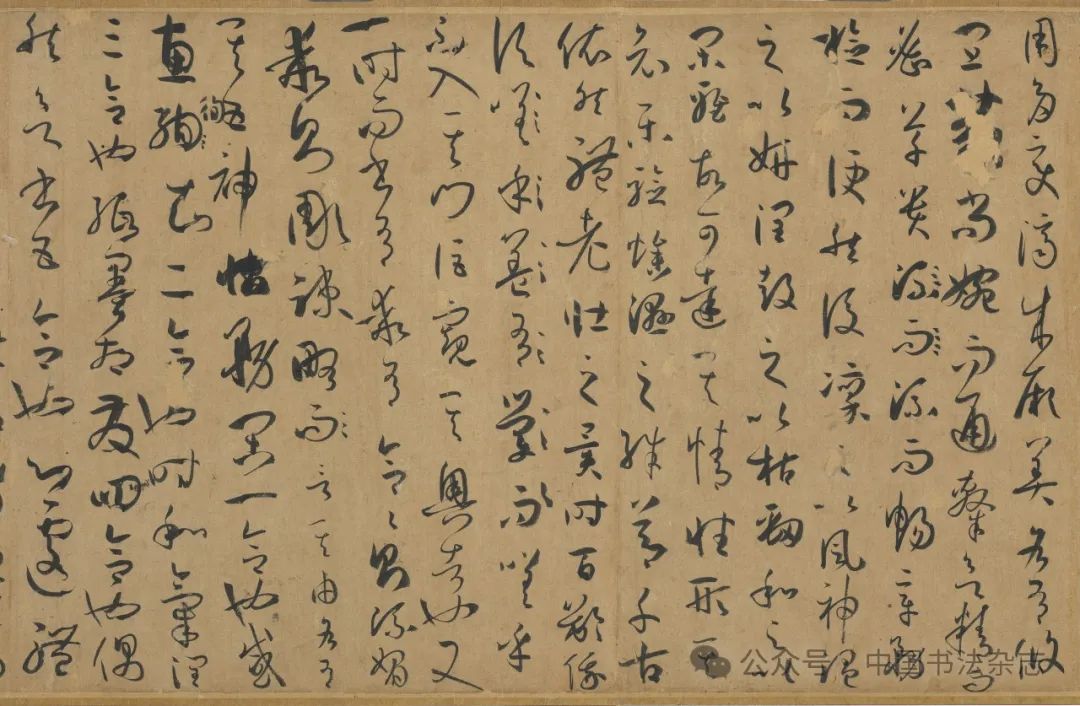

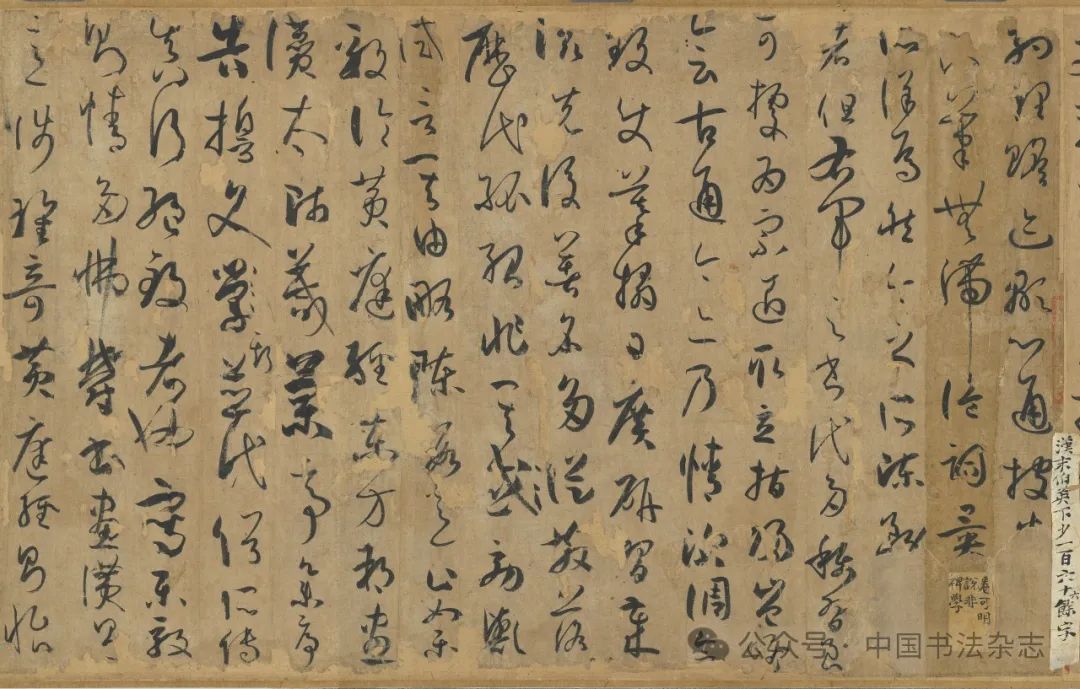

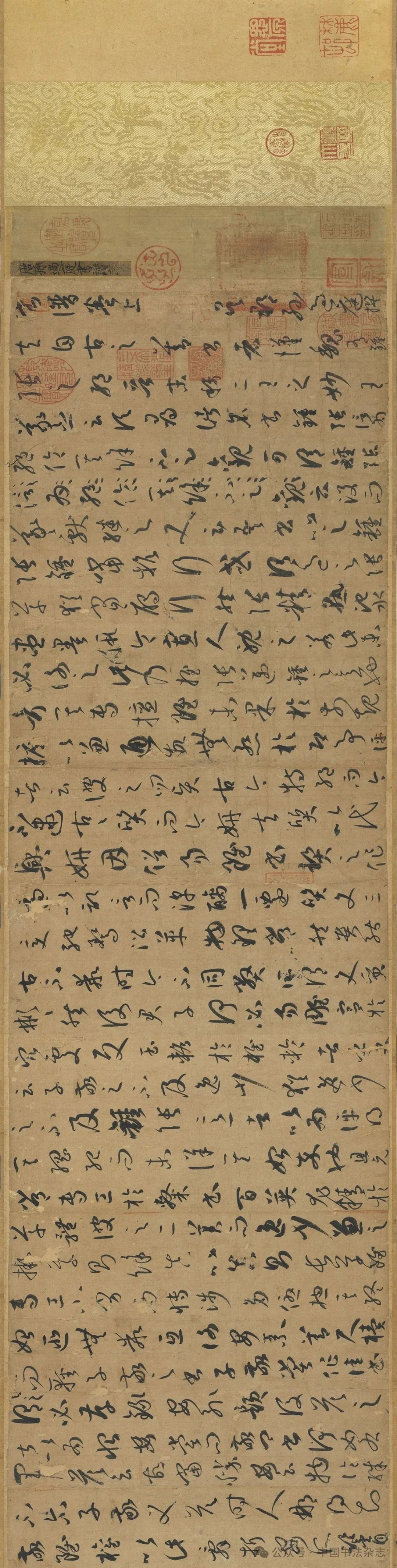

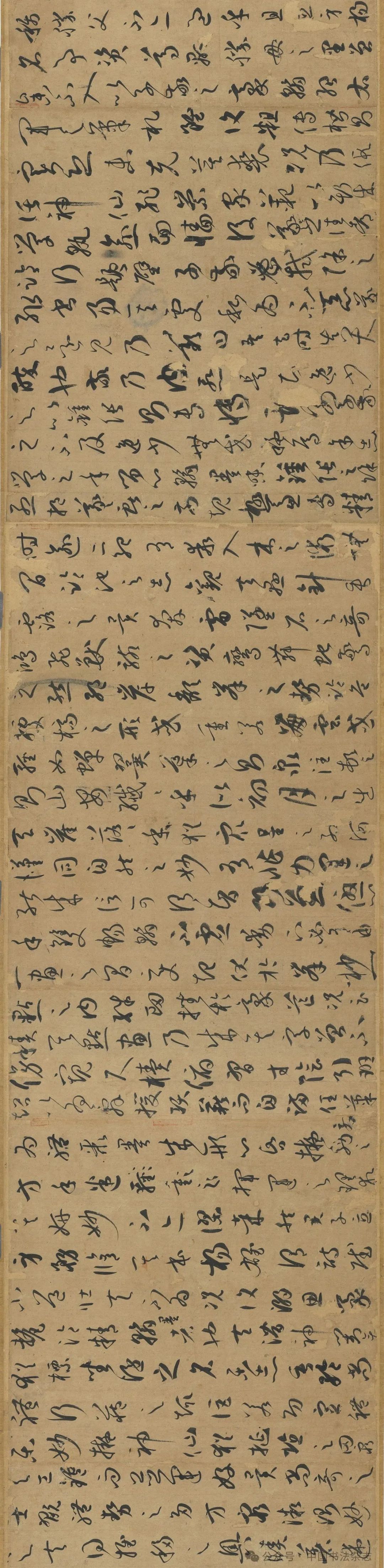

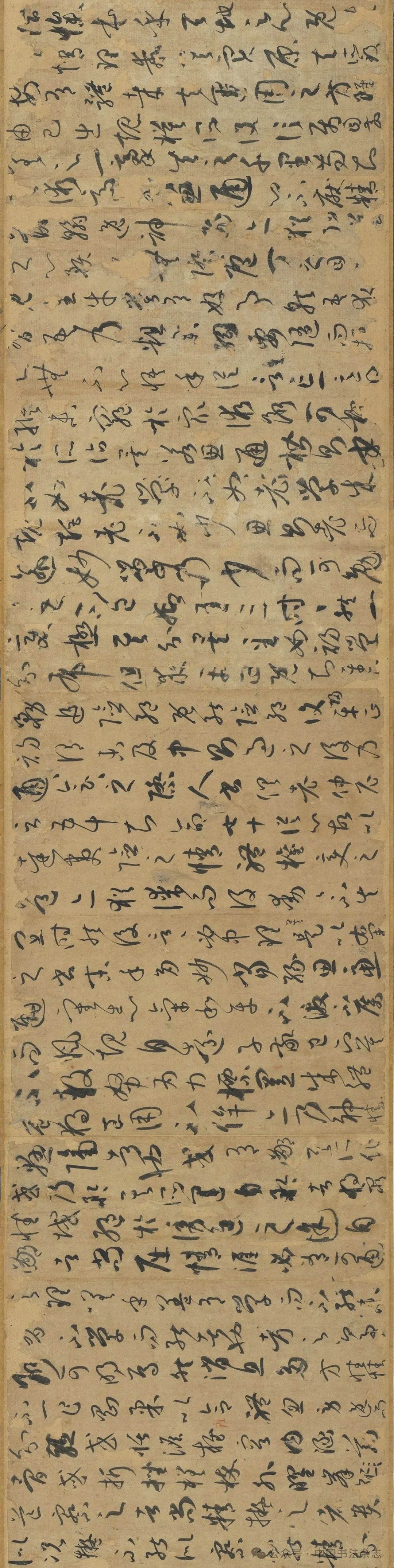

唐 孙过庭 《书谱》第四纸 a类

《书谱》的前半部分交织着如西川宁所说的“谨直平正的部分”(此称为a类)和“奔放险绝部分”(称为b类);而后半部分则大体上是用奔放险绝的b类书风连续书写的。全卷《书谱》共由二十三张纸构成,正如西川宁所指出的,起始是一张纸一张纸地逐次书写,写毕后而将各纸接成一卷。根据每一张纸的书写特征,西川宁把由a、b两种书风所标示的改写部位做了如下想定:

第一纸的卷头至第三纸第五行 a类

第三纸的第六行至第三纸的末行 b类

第四纸的第一行至第六纸的第五行 a类

第六纸的第六行至第六纸的末行 b类

第七纸的第一行至第七纸的第十二行 a类

第七纸的第十三行至第七纸末行 b类

第八纸的第一行至第八纸的第七行 a类

第八纸的第八行至第九纸的末行 b类

第十纸的第一行至第十二纸的第二行 a类

西川宁认为,“a类为垂拱元年书写的初稿本”,“b类是在此之后改为其从前最不满意的部分时所呈现的书风”。而a类、b类书风差异的原因则在于“书写的时间不同,书写的心态也不同”。“全卷的一部分是搁置了一段时间之后而改写的”。这种“改写说”的确可以对前半部分两种书风的混在做出合理的解释。

但是,仔细观察其改写部位就会发现,第三纸、第六纸及第八纸上的改写并不是整纸进行的,而是分别剩下了前五行、前五行及前七行。对此,西川宁推测为:“可能是在贴粘之前,曾暂时地将其整理为一张纸的形式”。这是很难令人信服的。即使孙过庭,对后半部分做了彻底改写,而前半部分并未完全改毕,但在具体改写时,特意留下五行或七行而从中途改起,这样的作法不是太费周章,太不方便了吗?或者说,如果是孙过庭按照一整张纸而从头改写,不是更合理吗?可以说,改写部位反映着孙过庭撰述《书谱》时的思维轨迹,它与分卷问题也密切关系,有再进一步探讨的必要。

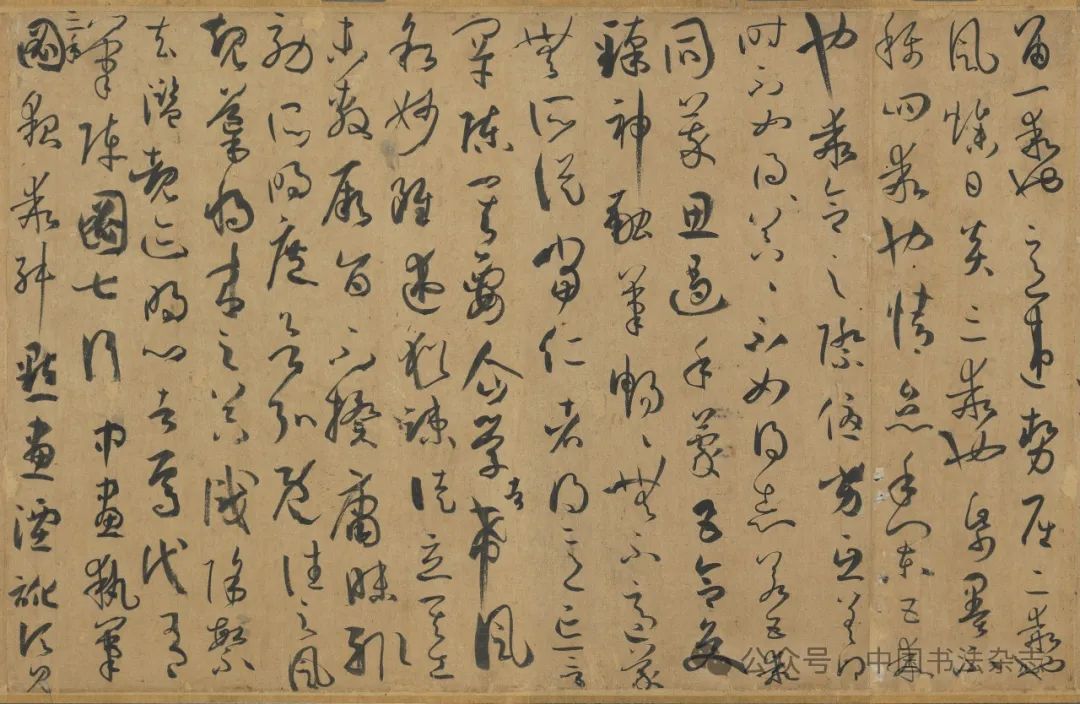

《书谱》是由二十三张纸连接成的卷子,在二十三张纸的接合处还残存着骑缝印的痕迹。但是,除了这二十三张纸的接合处之外,在其余部位亦随处可见拼接痕迹和类似于骑缝印的残痕。因此,根据这些印痕和切割拼接痕,有的学者认为《书谱》曾经被改装成册页的形式。如果把《书谱》本来的三张纸长度分割成四张纸,每一张纸之间有些许参差,但全卷恰巧可以分成三十张纸。以三十张纸而构成的册页,其每一页的接合处可以和二十三张纸接合处以外的印痕相吻合。这样,改装册页说是很有说服的。

饶有兴味的是,a类、b类两种书风所标示的改写部位与作为册页的切割处的对应关系。也就是说,在前半部分出现四处的b类书风到底相当于改装后的哪一部分?通过比较可知,作为b类书风,其第三纸的第六行到最后一行与改装的第四纸,第六纸的第六行到最后一行与改装后的第八纸,第八纸的第八行到第九纸的最后一行与改装后的第十一、十二纸都完全一致;而第七纸的第十三行到最后一行的五行字则正好处于改装后的第十纸右端和改装前第八纸右端的中间位置。也就是说,《书谱》的改写部分或相当于改装后一张纸的大小,或处于改装前后的两个切割处之间。这种对应关系,用起初由孙过庭任意改写,而后又利用切割部位把全体分成同样大小的三十张纸,从而改装成册页的说法,是无法解释的。孙过庭的改写部分与三十张纸的巧合对应并不是偶然的,倒不如说,孙过庭自己在把二十三张纸贴黏之后,为了改稿上的方便,又把全卷分割成三十张纸,从而或者在分割后的一整张纸上,或者利用分割前后的切割处而进行改写的。这样,为什么偏偏留下第三纸的前五行、第六纸的前五行和第八纸的前七行而不做改写的疑问,也就焕然冰释了。

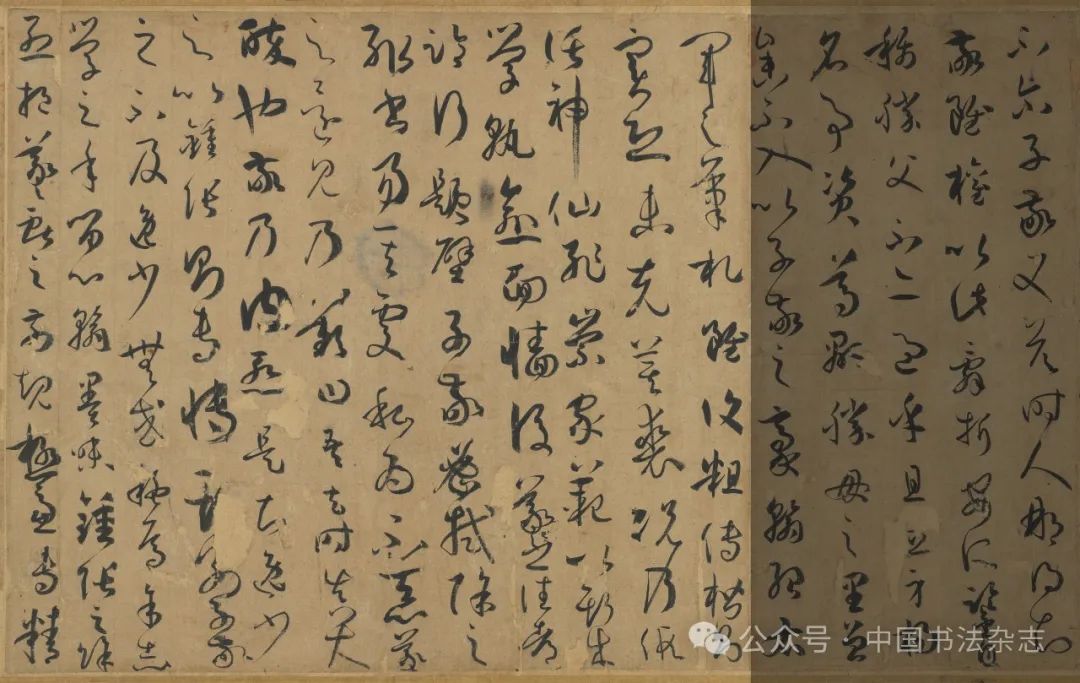

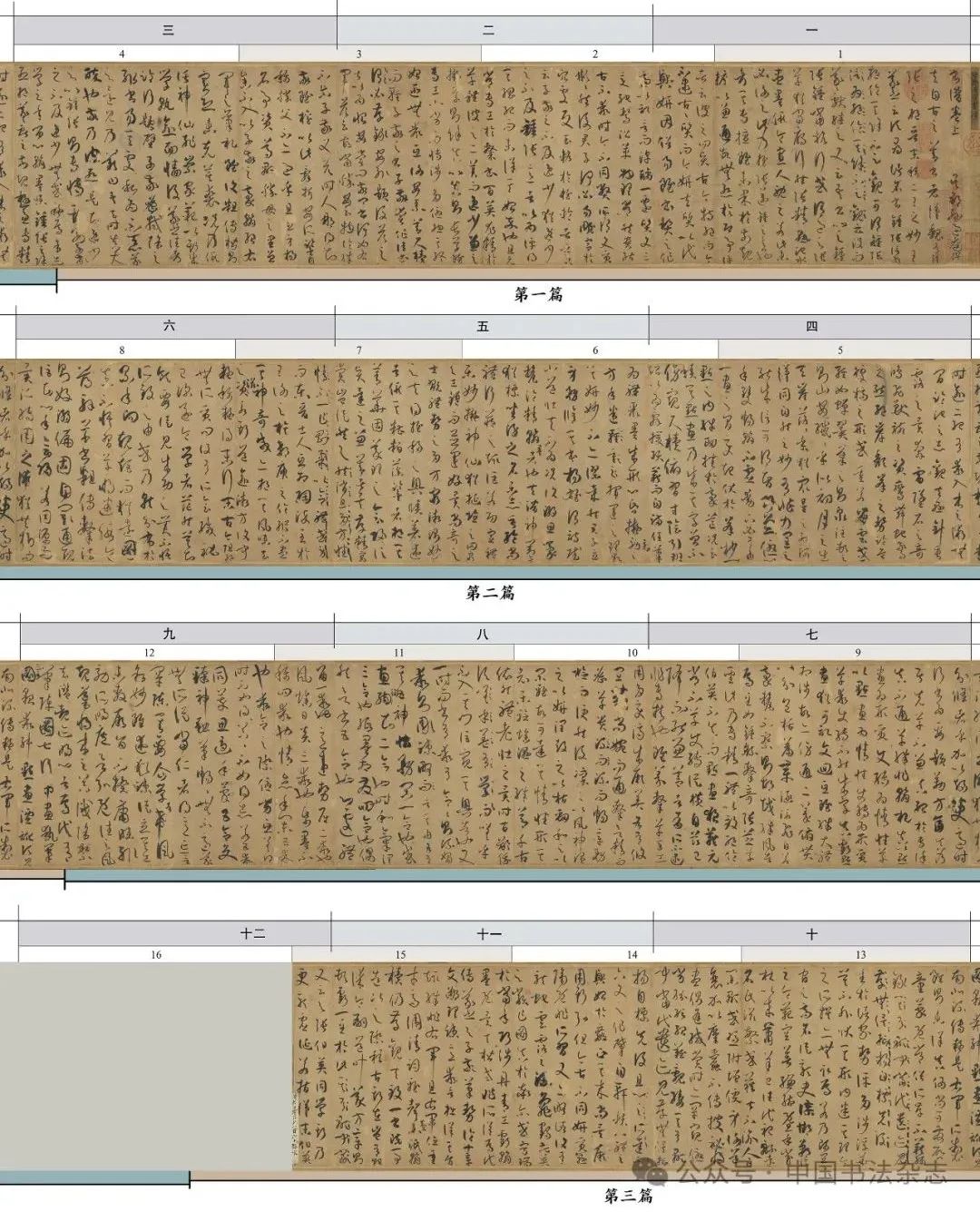

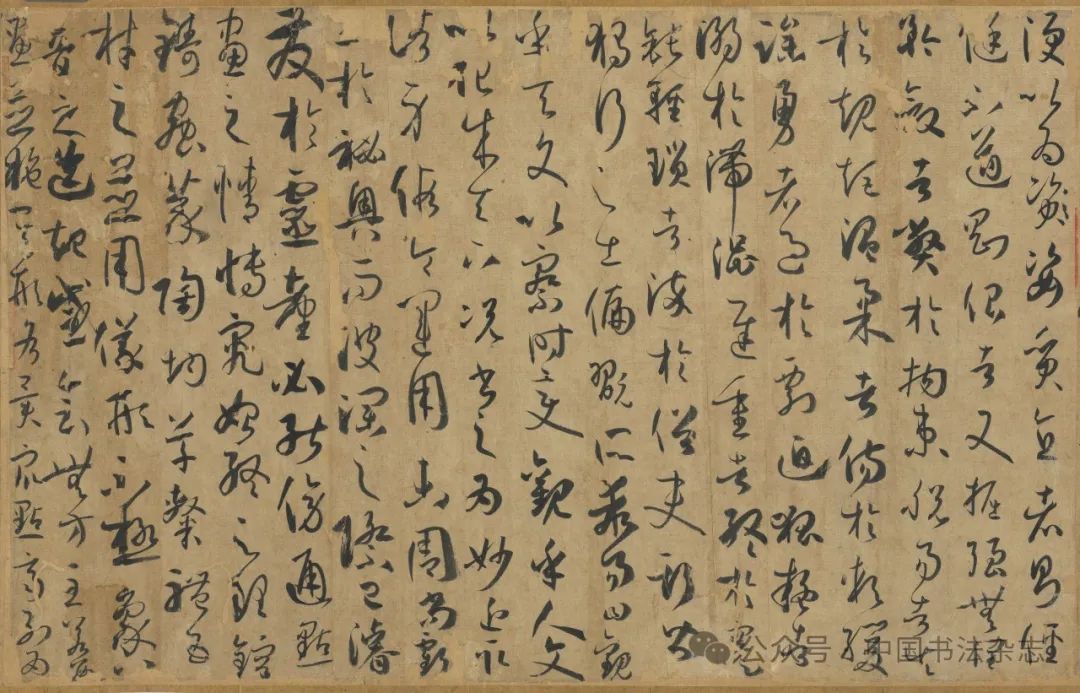

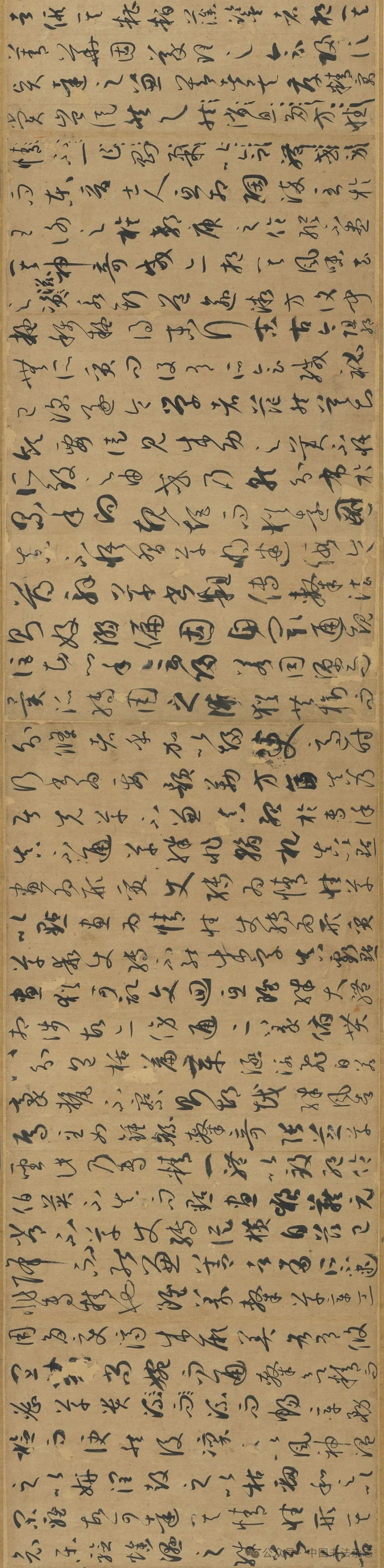

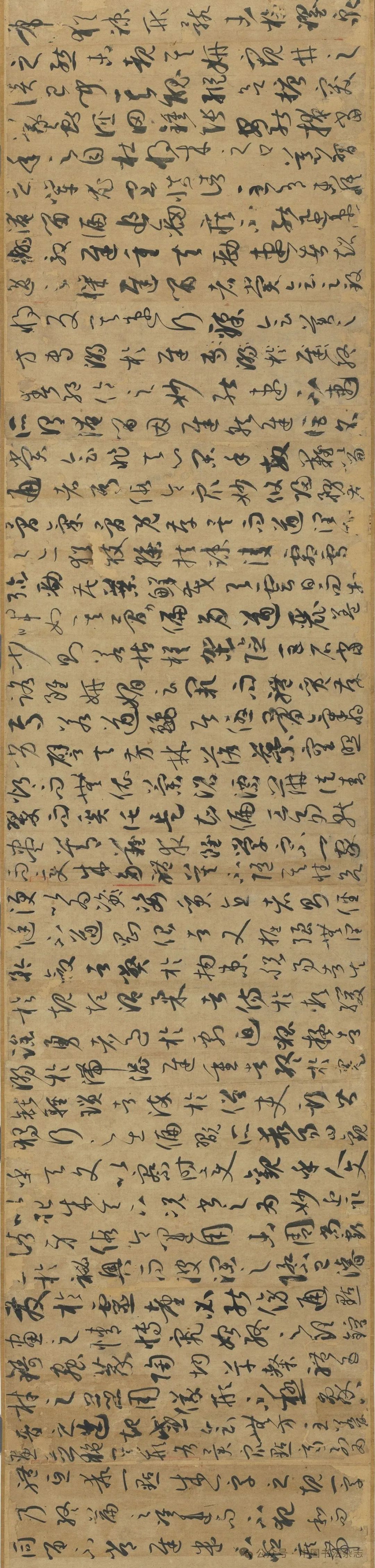

唐 孙过庭 《书谱》 (上卷) 第一至十二纸 1—16册

2.后半部的改写

《书谱》的前半部大体稳健而书,由于在a类书风中交织着其表现趣味差异较大的b类书风,因此可以判定出改写的部分。a类、b类两种书风是在初稿搁置一段时间后又经修改的结果。

《书谱》前半部的改写,是孙过庭自己把全卷分成三十纸,又利用分割后的一张纸或分割前后的切割处而进行的。那么,在后半部是否也存在这样的改写呢?以下,对后半部笔致及章法的变化做些探寻。

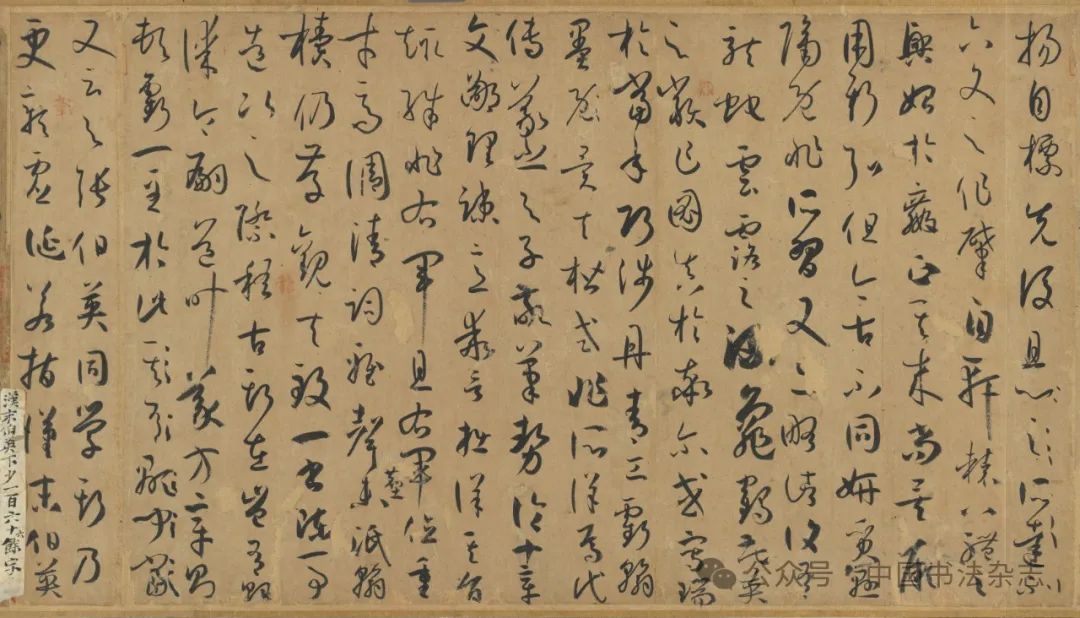

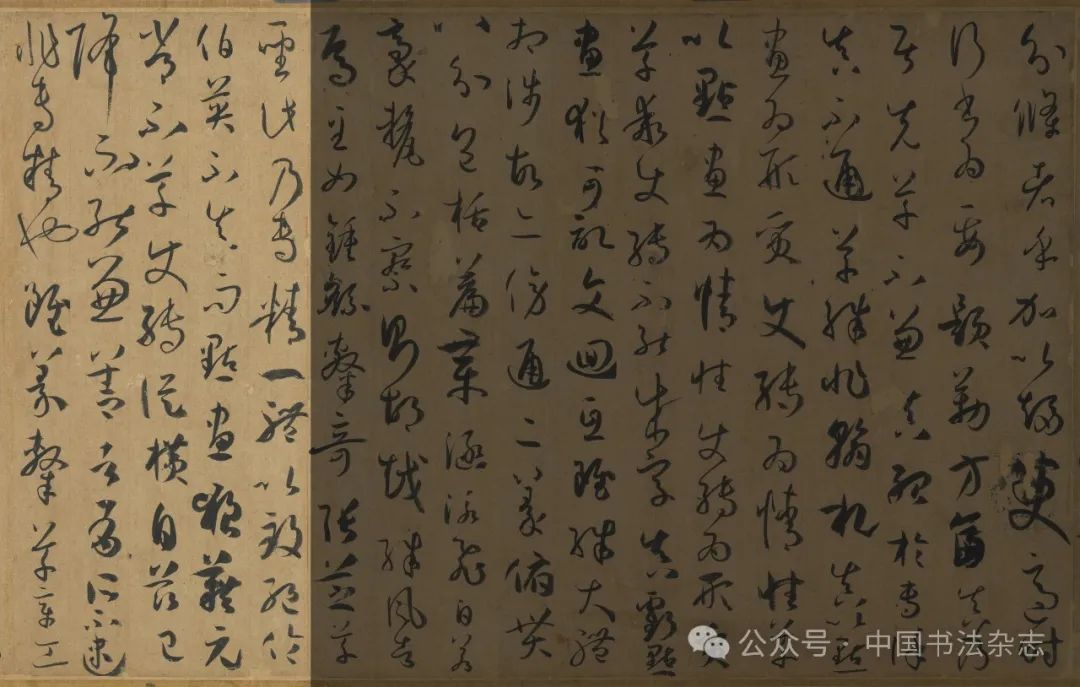

《书谱》本是逐张书写,因此在同一张纸上会出现书写意趣的变化,特别是在以奔放书风而写就的后半部分,一张纸上便呈现出“正—欹—正”的变化。这一现象已为学者指出。也就是说,在每张纸上,其起首的几行都是在白界中平正稳健地书写(正),接着便是乘兴而书的笔致(欹),及至尾部数行则又顾及到对行距的调整(正)。这种微妙的表现差异,从第十三纸一直持续到第十九纸。但是,第二十纸的尾部与第十九纸以前各纸的尾部相比,其行距字间经过了调整,并没有行间紧狭的倾向。第二十纸的尾部,特别是其第十三行以后,行间疏朗,其奔放淋漓的风貌十分引人注目。

第二十一纸承绪了第二十纸尾部的表现,字的个体变大,字的周围空间舒展。第二十一纸的尾部这种调整了若干字间行距,变大字的个体,增宽字的周围空间的手法也为第二十二纸继承。但是,第二十二纸第十二行到最后一行的六行文字,其章法一变,字的个体变小,每行的字数增多,行距亦显得非常狭窄。而从第二十三纸起首开始,其章法又复归第二十二纸第十一行以前的表现形式。

①第十三纸到第十九行纸,每一纸上都出现“正—欹—正”的节律性笔致变化。

②从第二十纸尾部的第十三行以后便难以看到如同①那样的变化,而是以增大字的个体,加宽字围空间的新形式持续到卷末。(称为b ‘ 类)

③但是,第二十二纸尾部的六行又别具章法,其字的个体变小,每行字数增多,行距亦紧迫狭窄。 (c类)

《书谱》中经过涂改的部位不只见于前半部,在后半部也可见到。在最末一行,纪年“垂拱元年”的“三”字即是由“元”字改写而成。因此,可以推测,孙过庭在书写后半部时,可能以某种旧稿做为参照。其后半部,从其较为奔放、大体一律的书风来看,它是经过几度推敲而在一定期间内书写而成的。基于这样的推测,可以认为,后半部第二十纸第十三行以后所见到的表现上的变化可能是受到了旧稿书风的影响。也就是说,《书谱》后半部第二十纸第十三行以后至卷末,是经过了改写的部分。由于旧稿的改写部分有字大、空间疏朗的表现,现存的《书谱》也便呈现出与之同样的面貌。

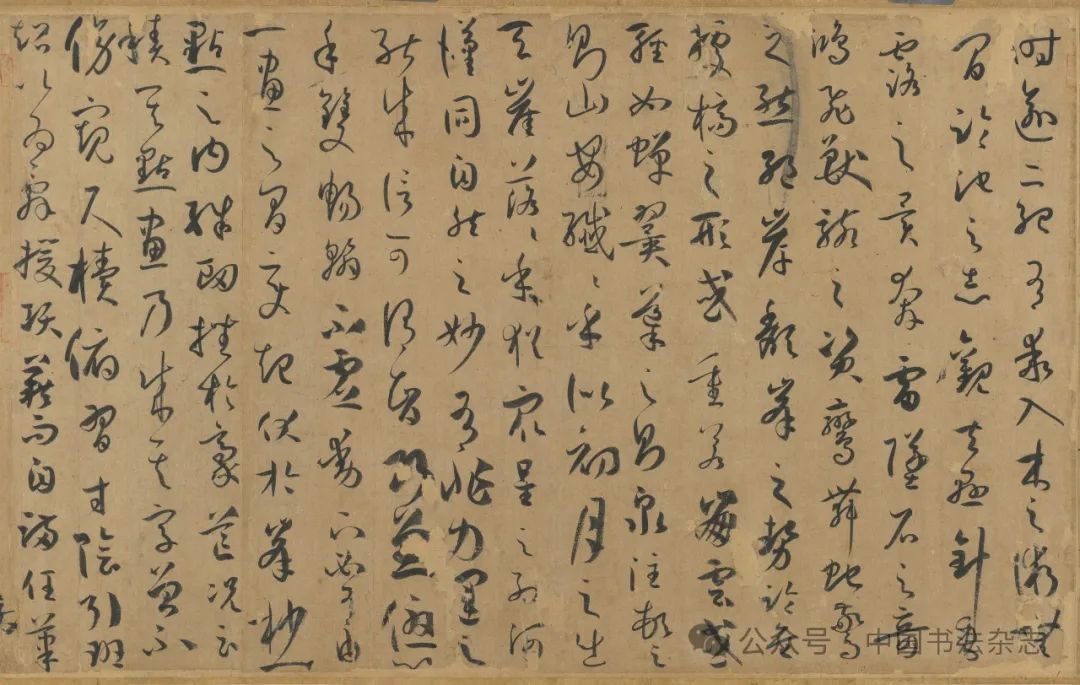

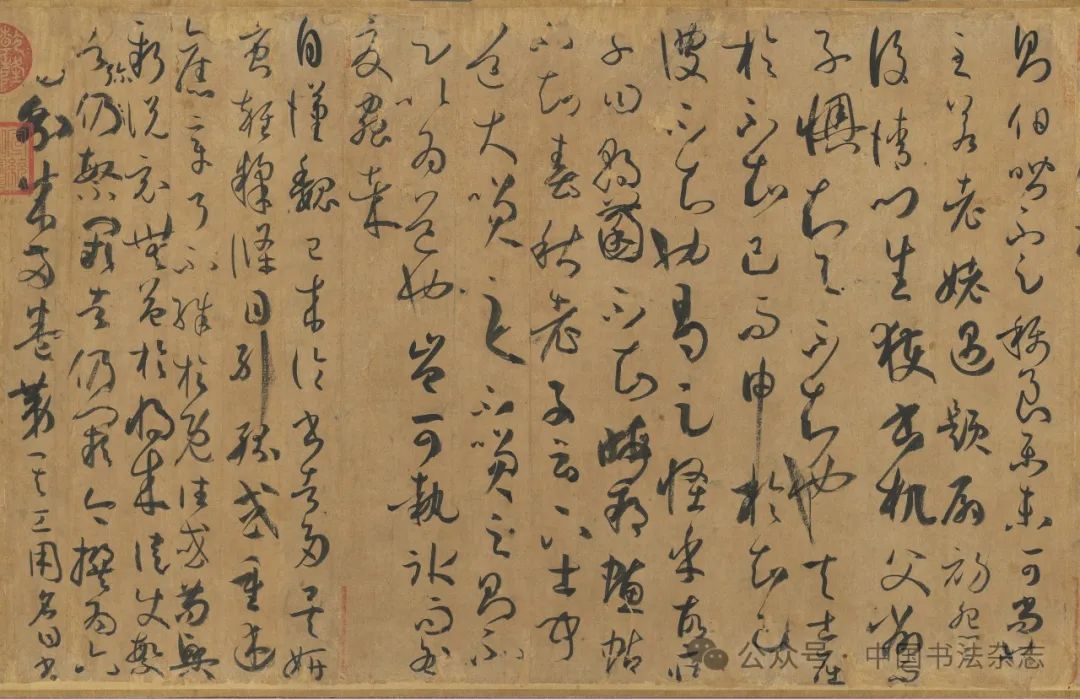

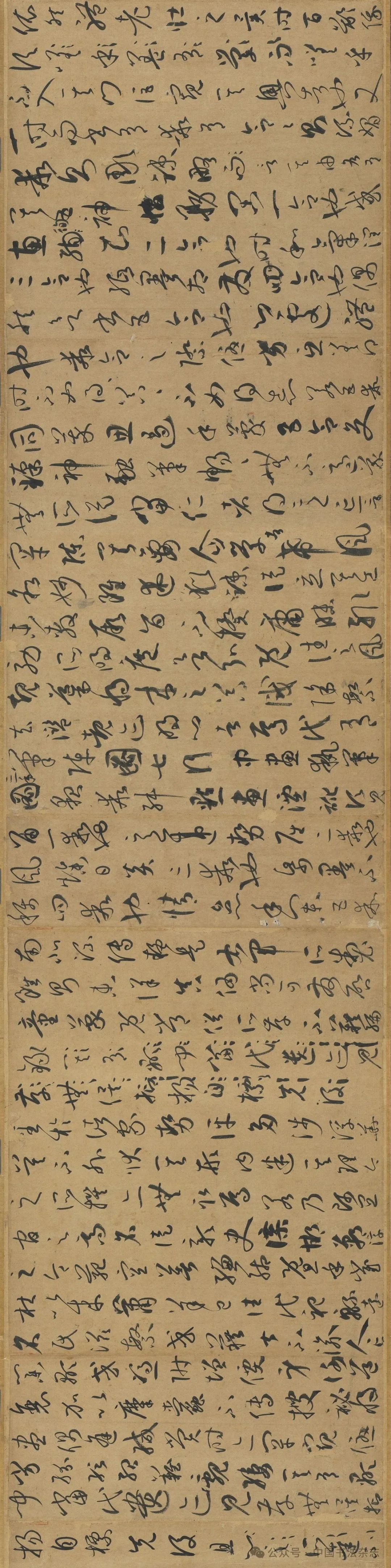

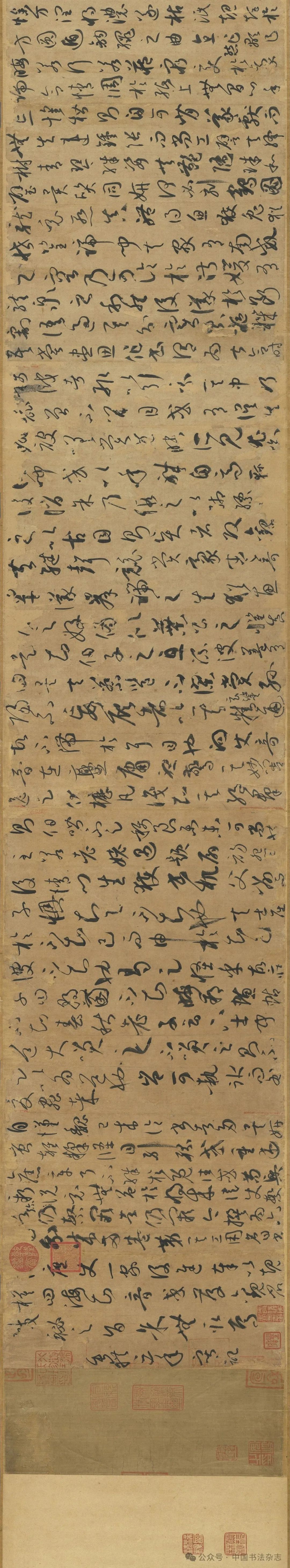

唐 孙过庭 《书谱》 第二十二纸

第二十二纸尾部六行的特殊变化,可能是由于该部分被放置了一段时间后而又经改写的。因为:

①被二十二纸尾部六行所间隔的前、后两部分的书风极相近,似为同期书写。

②尽管在第二十三纸起首五行以后有较充分的余白可供书写,可是仍然只是拥挤在第二十二纸尾部的六行之中,显得很不自然。

第二十二纸的第十二行至卷末与分装后的第三十纸相当,因此,第二十二纸尾部六行,是以分装后的第三十纸的状态,利用原来的切割处,并不改变分装后的第三十纸的长度的条件下改写的。

《书谱》全卷在最初是以在卷首所呈现的a类书风而写就的。尔后,孙过庭把全卷分为前、后两部分,又首先对后半部进行了彻底改写。后半部大体以b类书风书写,由于受到旧稿改写部分的影响而在中途变为略有异色的b’类书风。当此之时,孙过庭自己又将全卷分割为三十张纸而进行再度改写。可是,这次的改写只是触及了前半部的四个地方和后半部的六行,不知是什么原因使孙过庭没有完成此后的改写。

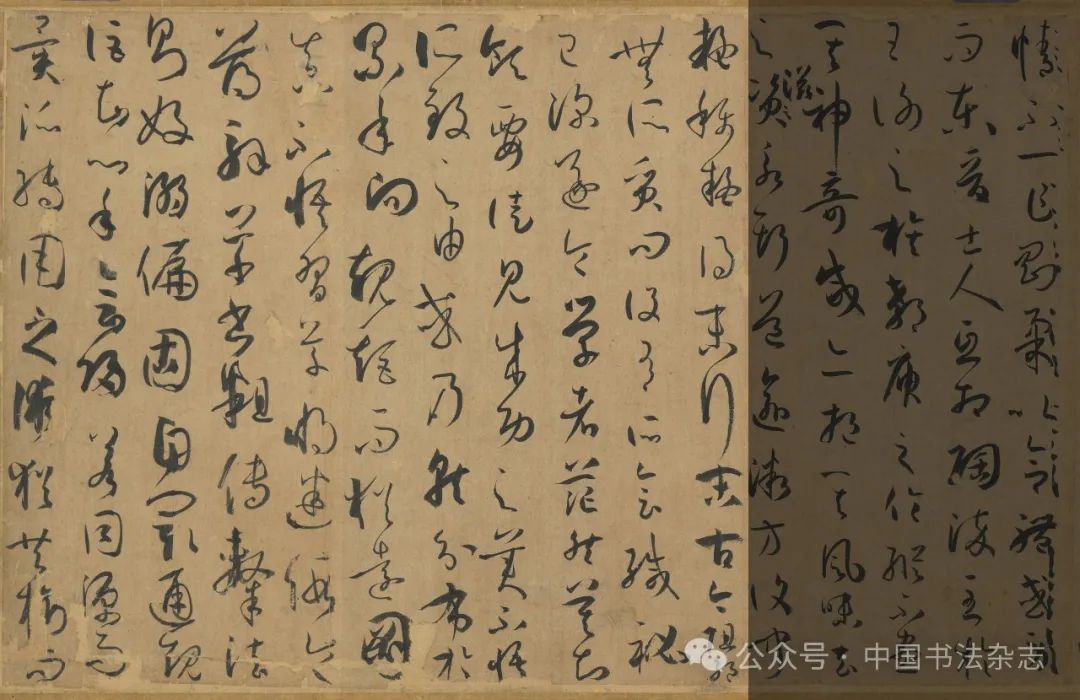

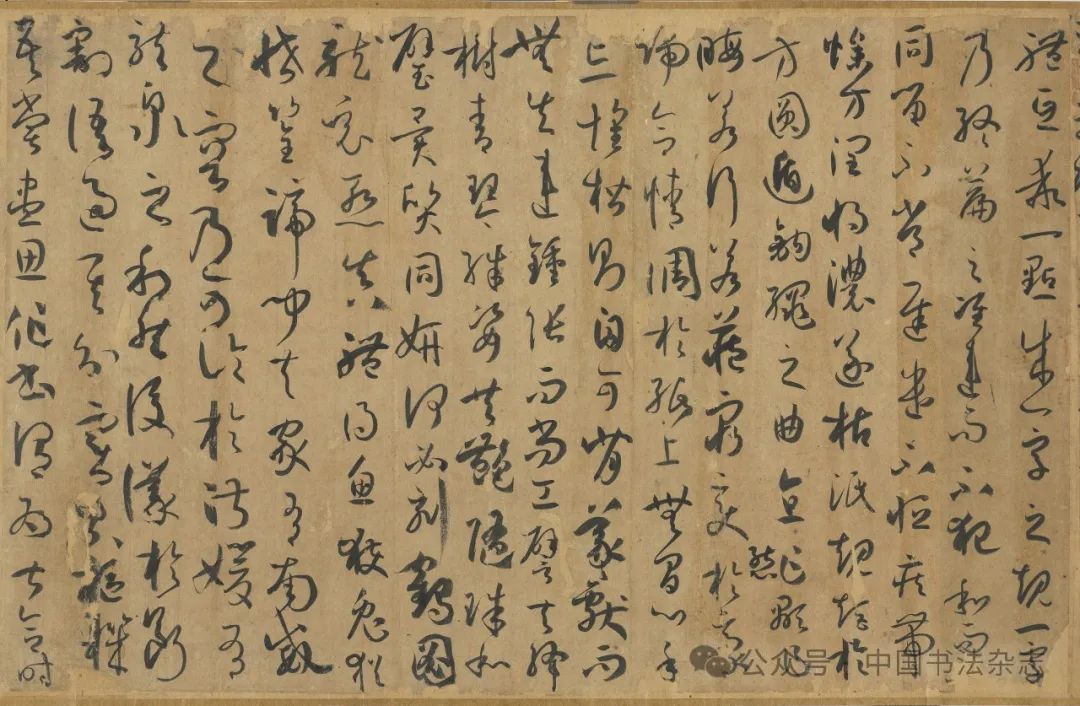

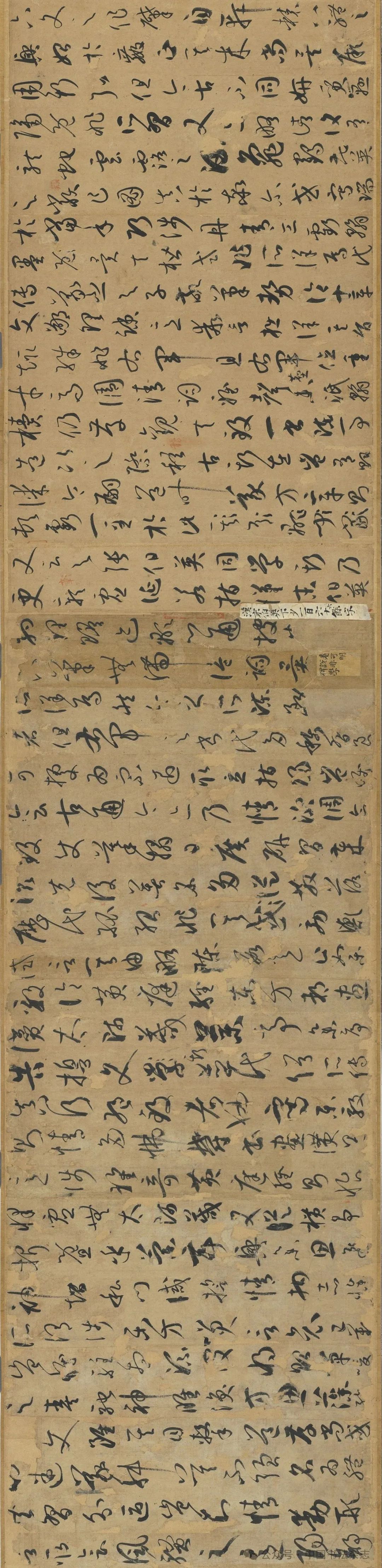

唐 孙过庭 《书谱》 (下卷) 第十三至二十三纸 16—30册

孙过庭的《书谱》在卷首自书“书谱卷上”,卷末又称“今撰为六篇,分成两卷”,但是“卷下”一词却并未在《书谱》中出现。因此有的学者认为,现存《书谱》是卷下缺佚的残本。

如前所述,《书谱》中所呈现的书风的不同及表现上的微妙差异都缘于孙过庭的改写。用骈俪体写成的《书谱》大概是经过了几年推敲斟酌的稿本。孙过庭在撰写《书谱》时,其思维的轨迹可以在改写部位反映出来,那么,就有必要确认其改写的部位在文章的构成上相当于全卷的什么位置。

一般认为《书谱》从文章内容上可以分为六篇。尽管对于具体的分段意见不尽统一,但对各篇的中心主题则已形成共识。在此,首先对六篇的分段处做如下的设定:

唐 孙过庭 《书谱》 (下卷) 第十三至二十三纸 16—30册

孙过庭的《书谱》在卷首自书“书谱卷上”,卷末又称“今撰为六篇,分成两卷”,但是“卷下”一词却并未在《书谱》中出现。因此有的学者认为,现存《书谱》是卷下缺佚的残本。

如前所述,《书谱》中所呈现的书风的不同及表现上的微妙差异都缘于孙过庭的改写。用骈俪体写成的《书谱》大概是经过了几年推敲斟酌的稿本。孙过庭在撰写《书谱》时,其思维的轨迹可以在改写部位反映出来,那么,就有必要确认其改写的部位在文章的构成上相当于全卷的什么位置。

一般认为《书谱》从文章内容上可以分为六篇。尽管对于具体的分段意见不尽统一,但对各篇的中心主题则已形成共识。在此,首先对六篇的分段处做如下的设定:

第一篇 第一纸起首“夫自古之”至第三纸第十五行“无或疑焉”

第二篇 第三纸第十五行“余志学之年”至第九纸十四行“睹迹明心者焉”

第三篇 第九纸十四行“代有笔阵图七行”至第十二纸第五行“宜从弃择”

《下卷》

第四篇 第十二纸第五行目“夫心之所达”至第十四纸第十三行“安用体哉”

第五篇 第十四纸第十三行“夫运用之法”至第二十纸第十三行“犹恡筌蹄”

第六篇 第二十纸第十三行“闻夫家有”至第二十二纸第十一行“咎夏虫哉”

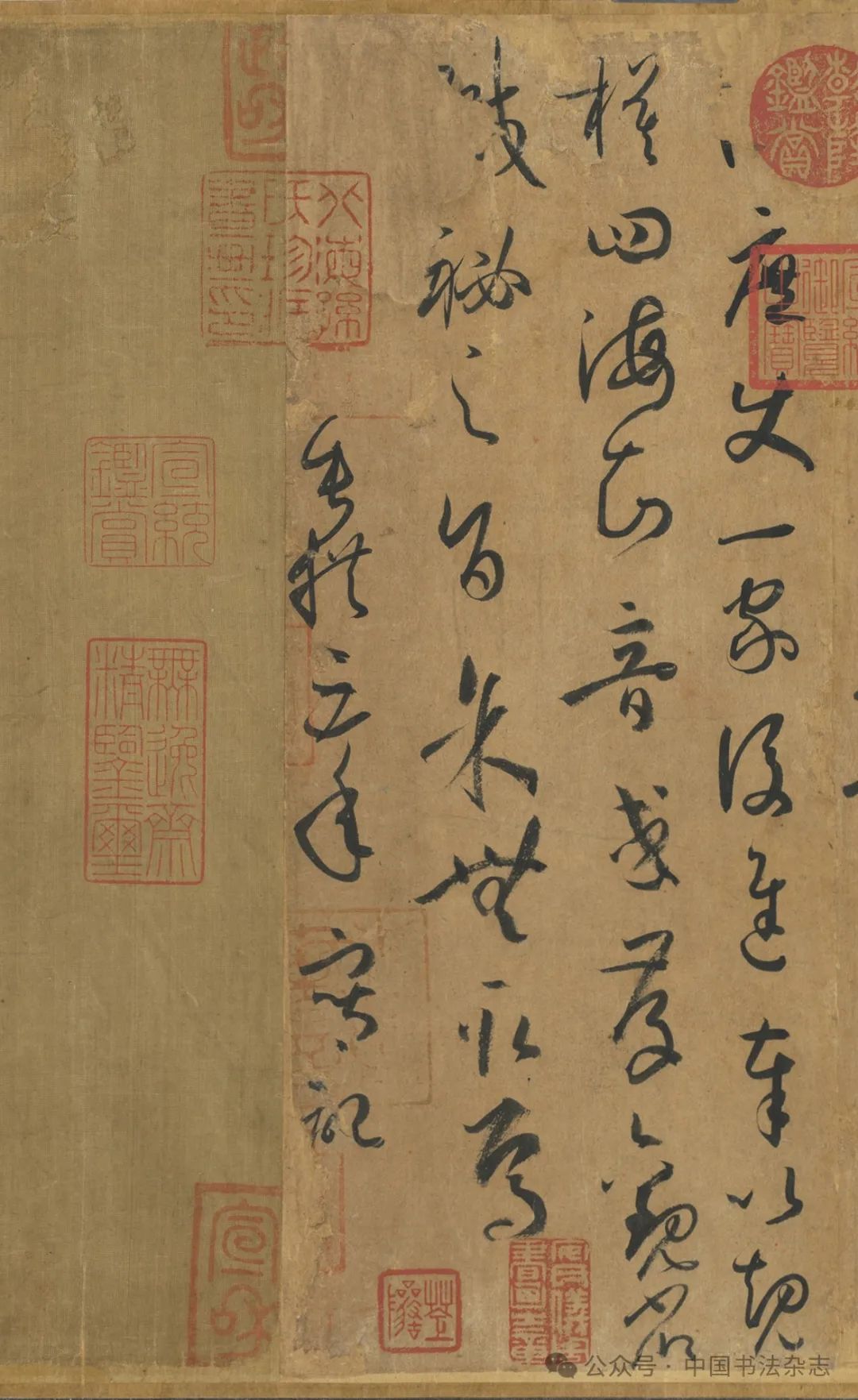

结语 第二十二纸第十二行“自汉魏已来”至第二十三纸第四行“垂拱三年写记”

唐 孙过庭 《书谱》 第七纸 c类

而《书谱》中改写的部分则如下所示:

《上卷》

(IV)第八纸第八行至第九纸末行 c类

(VI)(V)中的第二十二纸第十二行至该纸末行 c类

《书谱》从文章内容上分为六篇和结语部分,因此在文中就应该有六处分段点。如果把这些分段点与改写的部位做一比较、对照,就会发现:

①第一篇和第二篇的分段处正位置于(I)的改写部位。这个改写部分共有十二行,其中有第一篇末尾的十行,第二篇起首的三行。

②在第二篇中部有(II)(III)两处改写。而在篇末则有长达二十五行的改写(IV)。在这改写的二十五行中有第二篇末尾二十三行和第三篇起首三行。

③第三篇与第四篇的分段点处于亡佚部分,其改写情况无法确认。

这样,全卷中的六个分段处,除了无法确认的③和书风变化甚微的④以外,其余四处则都可以和改写部分获得对应:改写部位或者集中在各篇的篇末及起首,或者与某一整篇完全相当。《书谱》不仅在文章内容上可以分为六篇,而且从改写部位上亦证明它确是由六篇构成。

孙过庭用a类书风在二十三张纸上写毕《书谱》,又把它们接为一卷,并把第一纸至第十二纸的十二张纸做为前半部,第十三纸至第二十三纸的十一张纸做为后半部。在后半部改写结束时,其全体分为六篇及上、下两卷的构想已经形成。可能有必要把上、下卷都分成十五张纸,因此又把原来三张纸的长度分为四张纸,从而通篇成为三十张纸。如果用三张四分后的长度来衡量各篇,就可以看出,下卷第四篇、第五篇、第六篇(包括结语)各篇篇长各自大体相当于四张纸、八张纸、三张纸,那么上卷的第一篇、第二篇、第三篇各篇恐怕也是各自大体上按照四张纸、八张纸、三张纸的长度而事改写的。

孙过庭《书谱》是一部未定的草稿,其下卷曾经数次改写,其上卷因时间之故只改写了一部分。卷末所言“今撰为六篇,分成两卷”盖属于最终稿,而上卷自书“书谱卷上”则是尚未来得及修改的旧稿的一部分。因此,“分成两卷”与通篇未见“卷下”的矛盾乃由于修改进度的差异而造成,它并不影响《书谱》分为两卷的事实。从改写部位已经可以证明《书谱》确是六篇以成全文,因此,现存《书谱》不是残本,而是独立成篇的全本。

纵26.5cm 横900.8cm “台北故宫博物院”藏