古代书法鉴赏的方法

书法的核心是线条,或者叫笔道,或者叫点划,这是组成书法的最基础元素,看就是看这个,不同的人风格不一样,或粗或细,或圆或尖(扁)等等,时代风格和个人风格就出来了。这是我们的看点,注意各个时代的变化与每个人的不同。

书画的鉴赏风格第一,也就是形式第一,内容退居二线,写什么不是首要关注的对象,怎么写就是关键。再者企图从书画中学习古代历史文化,这种信息很少,首要的是艺术鉴赏,就是美,审美第一。博物馆不是图书馆,更不是科技馆,知识性的东西比较少,就是好看。艺术家都比较自我,不大在作品中反映什么,也就是书画的作用就是自娱自乐,所以我们鉴赏画就是审美,其余都不需要关注。故事也好八卦也要都是在审美之后可以附加的内容,看博物馆审美第一。青铜玉器陶瓷这些器物,可能承载一定历史文化元素,这是物质层面的东西,书画是精神层面的东西,也就只反映艺术家自己的内心世界。

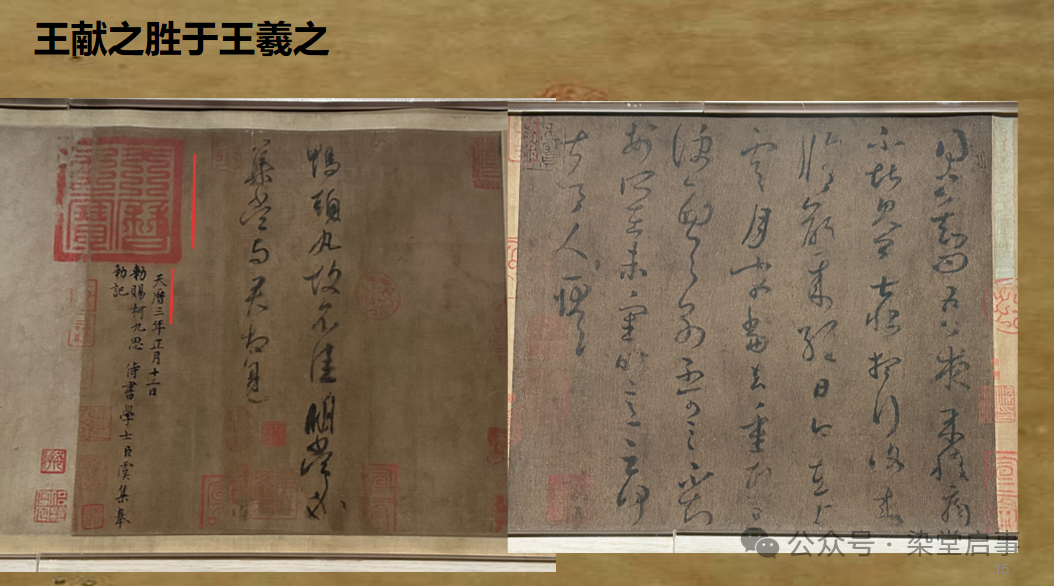

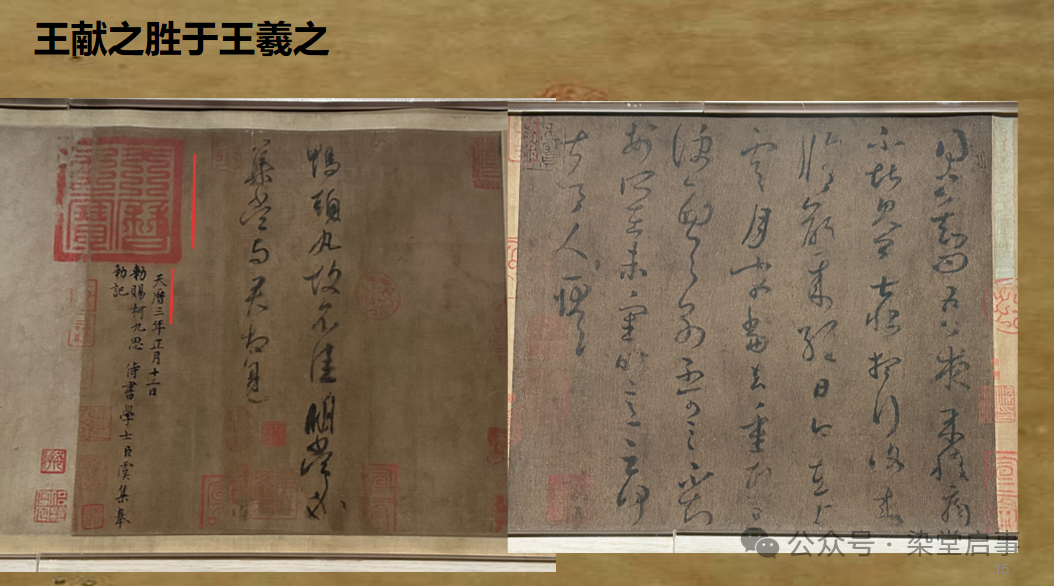

王羲之《上虞帖》、王献之《鸭头丸帖》、怀素《苦笋帖》

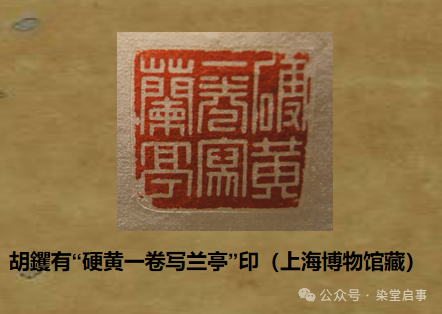

最早收集王羲之作品的是梁武帝,之后是隋炀帝,随着这两个朝代的灭亡,王羲之的作品也不知所踪。到了唐朝李世明收集了二百多件王羲之真迹,之后王羲之书法被李世民殉葬昭陵,世上已无真迹。有的就是这类唐代双钩廓填本,古人形容 “下真迹一等”。这类复制品叫“摹”,就是把一种叫“硬黄”的纸 (图 1 ) ,透明而又不透墨,类似今天面包店里垫面包的那种纸。唐代一流书法家从事这种工作。现在存世本也就十来本。

再看这件书法的线条,古代书法的重要表征就是它的点划不大变化,随机抽两根线条基本统一,线条圆圆,字形扁扁,就有一种古意。这是从篆书、隶书的点划特征而来。这张《上虞帖》的点划就符合这样的特征,我形容,十米跳台跳下来,不作动作。他的儿子王献之书法和其父有很大区别,以至于米芾说他写得比他爸爸好,好不好另说,风格区别是很明显的。王献之的风格更加明显,点划起伏提按动作多了,就是十米跳台跳下来动作比他爸爸多,当然你也能说他比他爸爸好 (图 2 ) 。

古人学习书法大都没有见过这种 “双钩廓填”的复制品,这都是宫里的东西。《上虞帖》是宋徽宗宫里的,《鸭头丸帖》是元文宗宫里的。上面印章不得了,说明各朝各代都有人收藏。比如上《虞帖上》有南唐“内合同印”,就把这件作品的时间定到了唐。《上虞帖》后有清代人题跋,说自己终于见到唐摹本王羲之了,之前见到的刻本与这件有天壤之别,可见,这样的东西不说今天我们见不到,古人也不是随随便便见到的。我这里找了《上虞帖》的刻本与摹本比起来,线条气韵神采真的不能比。 (图 3 )

作为早期书法的代表,怀素《苦笋帖》也具有上述特征,点划不大变化,虽然是草书,有些飘逸的动作,但是总体还是比较统一,没有大开大合的大动作,整体风格还是比较安详,不夸张。唐代草书张旭怀素是代表人物,见到怀素这两行字,就知道唐代草书的大致情况。这样的纸张所有上下都没有什么空的地方,也就是米芾所谓的 “古帖几无余纸”,其上原本空白的地方甚至有字有印,都被人裁割掉去派其他用处了。这类书法后面印章题跋很多,怀素《苦笋帖》后有宋元明清人题跋,这就是古人收藏鉴定的印证,流传有绪,才是成为真迹的重要指标。展牌上说这是传世唯一一件没有争议的真迹,就是怀素自己写的,不是像王羲之那样的摹本。前部写了《醉僧逸翰》,这叫引首,手卷装裱一般都有这部分,这是乾隆写的。仔细看,这张纸背后还有字,那是宋代的书,拿出一页写引首,明清人有这种习惯。

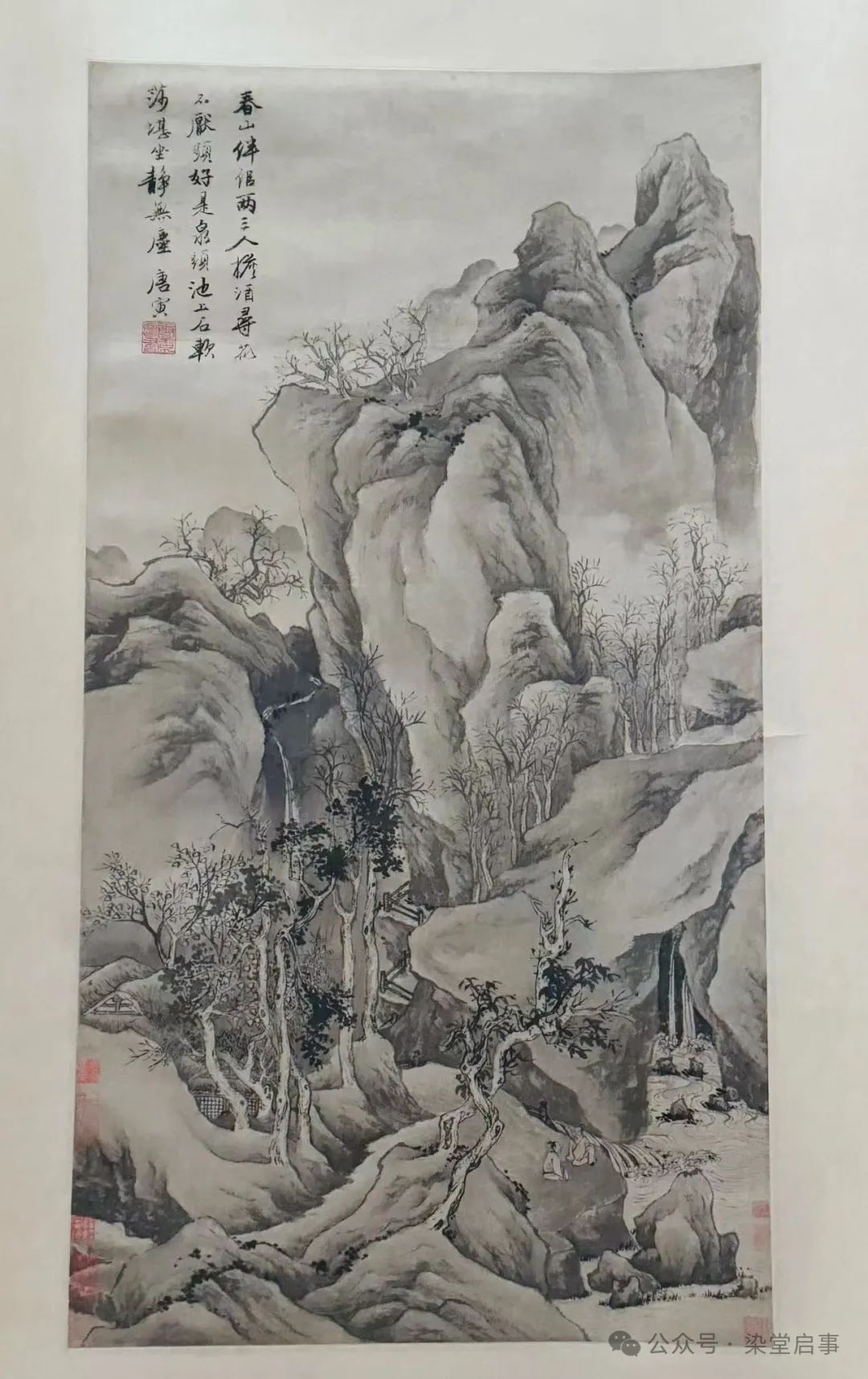

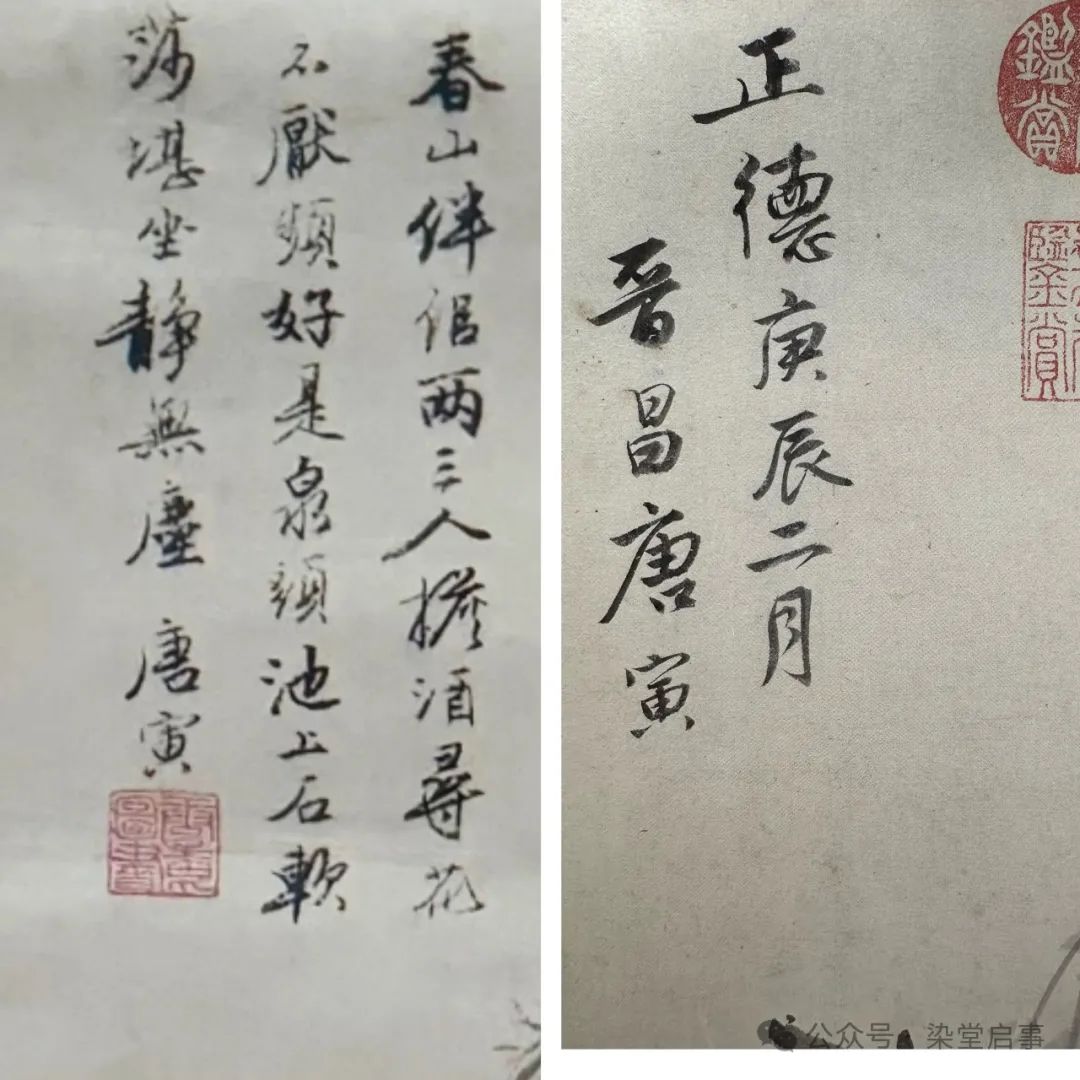

唐寅《春山伴侣》(图 4 )

唐寅的画多不写年款,这和一般书画家有点不一样。我们从他的书法风格上可以大致推断其早晚。这就是书法的意义,也是我们先理解书法的好处。同时我们结合他题诗的内容和其生平也能猜测画的时间。这两点依据看,我们知道这件东西应该在其晚年。当然唐寅一共活了 56 岁,晚年也就是 50 岁前后 (图 5 ) 。再看画风。唐寅有两位老师,自然就有两类差别很大的画风。沈周是他的老师,沈周吴门地区文人画领袖,还有一个学生就是文徵明。唐寅学沈周的文人画,就是从元四家来,而沈周早年学倪瓒,因难以达到倪瓒的疏简,而学了吴镇。之前我们见过吴镇《渔父图》 (图 6 ) ,笔墨酣畅,画上水分特别足,有一种氤氲之气。这张画就能好的展现了这种格调。在唐寅画中算很特别一件。这是纸本,对于表现文人笔墨很有利,不像绢本画出来就是另一种味道了。

唐寅的诗写得特别浅显,朗朗上口,大概和他要卖画有关。这张画上题诗 “春山伴侣两三人,担酒寻花不厌频。好是泉头池上石,软莎堪坐净无尘”。画面就是诗意。古书画的定名,一般就是从其上的题字,比如这张画开头有“春山伴侣”四字,所以就定为《春山伴侣图》,约定俗成。

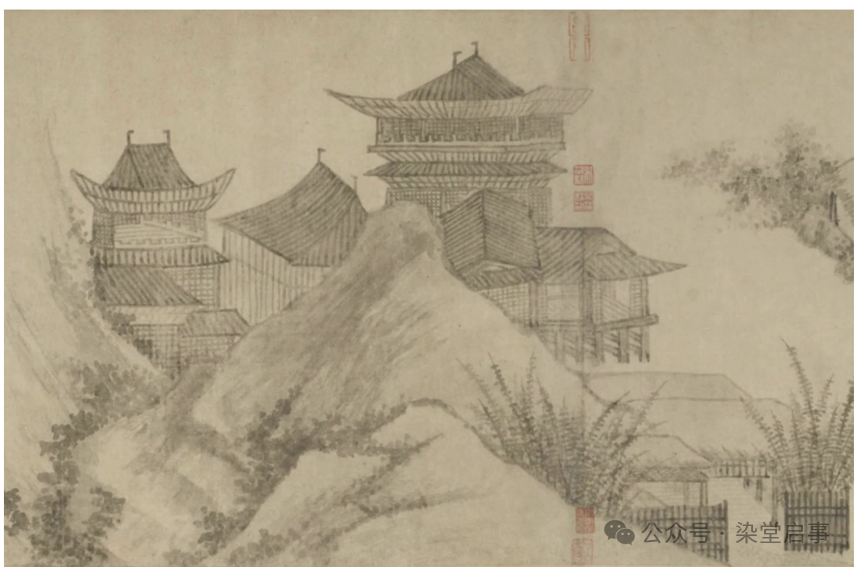

周臣是唐寅另一位老师,画风迥异。对面这张就是周臣的《山斋客至》 (图 7 ) ,绢本,那是学南宋院体一路。笔墨紧致,不像水墨纸本的松弛。人家问周臣,你画得这么好,为什么你的学生唐寅比你出名?周臣的回答就很好地诠释了什么文人画。他说 “我肚子里比他少一千卷书”。唐寅有时生意太好,还请周老师为他代笔。这件作品要是把周臣的款子裁掉,那就是一张唐寅的画。

徐熙《雪竹图》(图 8 )

存世比较靠谱的徐熙作品可能就这一件。因为宋代之前画上不写款的情况,比比皆是,对于某人作品的分析,首先需要 “断代”,之后再根据前人文字记载确定某人画风。

五代的画到今天凤毛麟角,但是宋人元人是见到不少的。他们留下了文字评论,今天我们对照这些文献,再看看图像,或许能得出一点靠谱的结论。早期中国画的研究基本就是遵照这样的路径。那时候的画风,古人评价 “黄家富贵、徐熙野逸”那就是一道分水岭,讲出了两家的风格。黄荃父子画的“富贵”被宋徽宗及其院体画家最好地继承了。这些“富贵”的画,所谓“三矾九染”,“九朽一罢”,画十张也不见得成功一张。而徐熙的“野逸”就比前者轻松不少,我们见到,石头竹叶都是一笔画成,很少有渲染,当然也就很少有废品。我们对照宋代院体画的照片 , 这就是三矾九染,一丝不苟,理解了 “富贵” (图 9 ) ,就不难理解 “野逸”,徐熙的画明显是轻松多了。当然,我们不能把徐熙当成徐渭,毕竟那是早期的绘画,加上绢本的材质,画面还是很规范,笔触还是很仔细认真。徐熙的野逸也好,黄荃的富贵也要,都是五代的时代风格,这种“同”是大前提,至于“富贵”“野逸”的异是附属的。

孙位《高逸图》(图 10 )

宋徽宗有一本《宣和画谱》,里面是他收藏的古画目录。其中就有介绍孙位这个人,还有他的《高逸图》。这件东西的珍贵程度可想而知,画上签条 “孙位高逸图”就是宋徽宗的瘦金体。我们可以把《高逸图》和南宋的《迎驾图》放在一起比较。一张是唐代人物画,一张是南宋人物画。人物画在中国画中最早成熟,至于山水、花鸟,那最早是人物画的背景,就像我们见到的《高逸图》里的背景一样。这里的背景比例都是不对的,山石、树木、仆人和五位“主角”的大小都不成比例,那是早期中国古代绘画的特征。为了“明尊卑、分等第”。毯子更是近小远大,这种“反透视”现象在早期绘画的状物里还比较多见。唐宋时期绘画的功能与元代文人画流行之后的功能不一样,前者就是要高谈教化,所谓“文以载道”,这就对了画面提出了“像”的要求。

顾恺之推崇 “ 传神写照,正在阿堵之中 ” 。要求以形写神,就是人物要画得像,之后要画出脸部神态。这件《高逸图》的人物就画出了神态。相比南宋人物画《迎驾图》里面这么多人物,表情神态都一样的,几乎没有表情的,那就不是唐代风格了。