不仅如此,勇于质疑的宋黎明又在《中国图书评论》2012年第10期发表《一流学者的二流著作——评夏伯嘉〈紫禁城的耶稣会士:利玛窦(1552-1610)〉》一文,直指这部著作“可读性较强,但学术水平较低,少新意而多错误”,并选择几个片段加以点评,历数其中存在的种种谬误,认为某些观点在“学术上算是一个退步”。甚至直揭夏伯嘉原先的研究领域为欧洲宗教史,转型到中国宗教史或中西文化交流史领域,并赶着在利玛窦逝世400周年之际出版,“故留下急就章难免的若干遗憾”,其批评不可谓不严厉。

曾几何起,学界开始缺少一种真诚的批评与商榷了,更缺少勇于直面争鸣与批判的学术生态。就是那种作者与读者在共同的切磋琢磨中,经由充分的砥砺商榷后,一起携手抵达真理或者尽量接近历史的真相。无论如何,宋黎明的新著凭借其第一手文献的扎实读解建立起颇具冲击性的立论,给我们带来了反思这个领域研究的契机; 面临双重的批评,学界也需要给出一个清楚的回应。

令人好奇的是,面对如此严厉又丝毫不留情面的批评,夏伯嘉为何没有回应,值得思考。此外,如果宋黎明的批评坦诚无误的话,像夏伯嘉这样一位身为美国宾夕法尼亚州立大学历史系讲座教授、中研院院士、著述甚丰、堪称国际一流的学者,为何竟然会出现“身为华文教授而对中文掉以轻心,或可谓’大意失荆州’”的现象?自2011~2012年前后至今,笔者对这段学术公案一直心存疑惑,时有思考与追问,故写成这篇小文,以就教于方家。

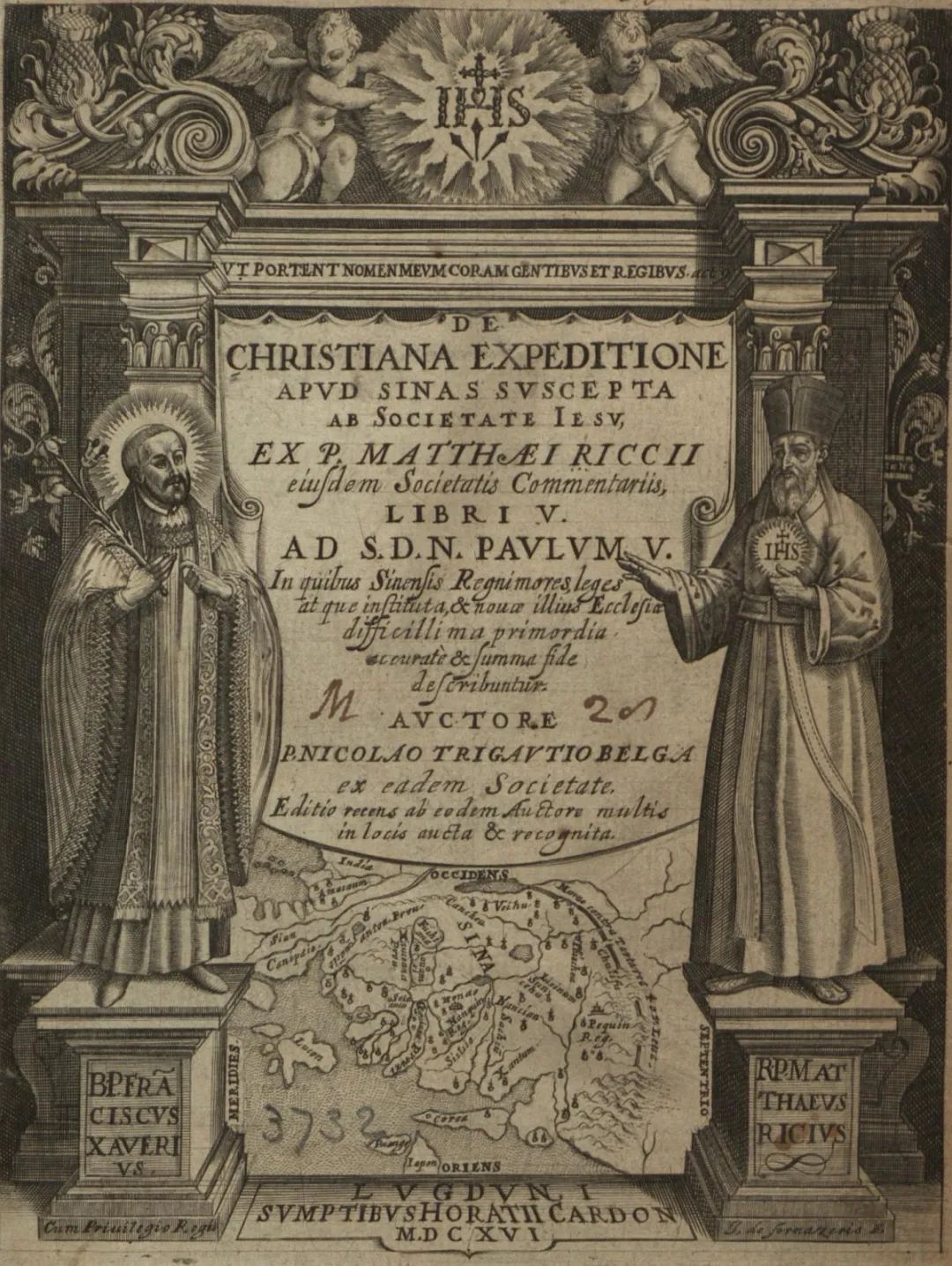

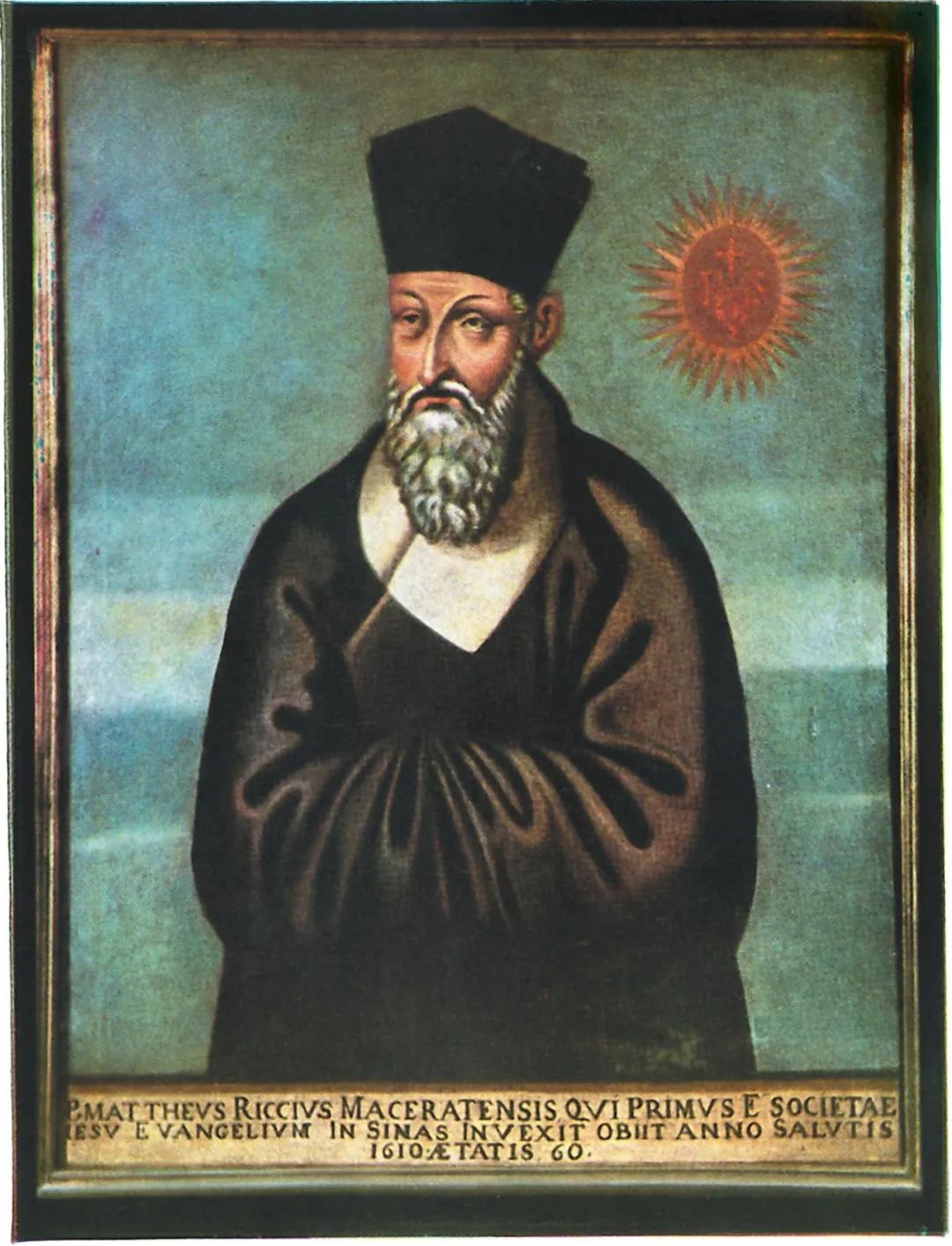

《神父的新装——利玛窦在中国(1582-1610)》的核心结论,是将原先学界普遍认可、几成定论的易服改名事件,由一次更新为二次。“学界充分注意到利玛窦从和尚到儒士的变化,但普遍忽视了另外一次变化:1595年出韶州时利玛窦已经不再戴方巾,他戴的是一顶东坡巾,与此同时,利玛窦的称谓也变成了’道人’。” “毋庸置疑,1595年出韶州后的利玛窦一直是穿戴直裢和东坡巾,身份为居士和术士,而且在较长的时期内对儒教采取了敌视的立场。”

如上所述,宋黎明整本书的论述,基本上围绕“东坡巾”、“道人”、“居士”和“术士”这四个关键词展开。而在宋黎明对于夏伯嘉新著的批评中,其核心的分歧也是在于“利玛窦与道教颇有瓜葛,而夏伯嘉却完全忽视了这一点,索引中连’道教’一词也未列入,学术上算是一个退步”。因此,问题的焦点就是利玛窦“由僧到儒”的身份改易之后有没有经历过“由僧到儒再到道”另外一次身份的变更递嬗。也就是说,2011年宋黎明的著作出版,以及2012年宋氏对于夏伯嘉新书的批评,这两件事是围绕“利玛窦的新形象”这同一个问题而产生的由一而二、可以合二为一的事情。关键之处就在于学界是否认可宋黎明的研究之于利玛窦形象史的创新性尤其是颠覆性。

在利玛窦形象史研究上,宋黎明和夏伯嘉秉持各自的立场及其视角,都有其合理性,然而其研究进路都有无法回避的问题,在一定程度上又难免错误。这也是笔者倡议学术争鸣与商榷的初心所在。任何一种研究,特别是人文领域的研究,有理有据、言之凿凿的行文之道固然无可改易; 但人文领域的研究又并非自然科学实验结果抑或理论论证上的非此即彼,它最容易受到视角、立场、进路、取向等“人”的因素的影响。从积极方面来看,此即王阳明所谓“六经注我”、“我注六经”的歧异与张力; 从消极方面来看,则有“历史是任人打扮的小姑娘”等说法。无论如何,人文领域的研究,必须抛弃一种声音而致的万马齐喑局面,大力提倡商榷与争鸣。唯有如此,才能“为有源头活水来”,有效回应人文学科的“萎缩”或“无用”等论调。

(一)宋黎明研究的创新性及其贡献

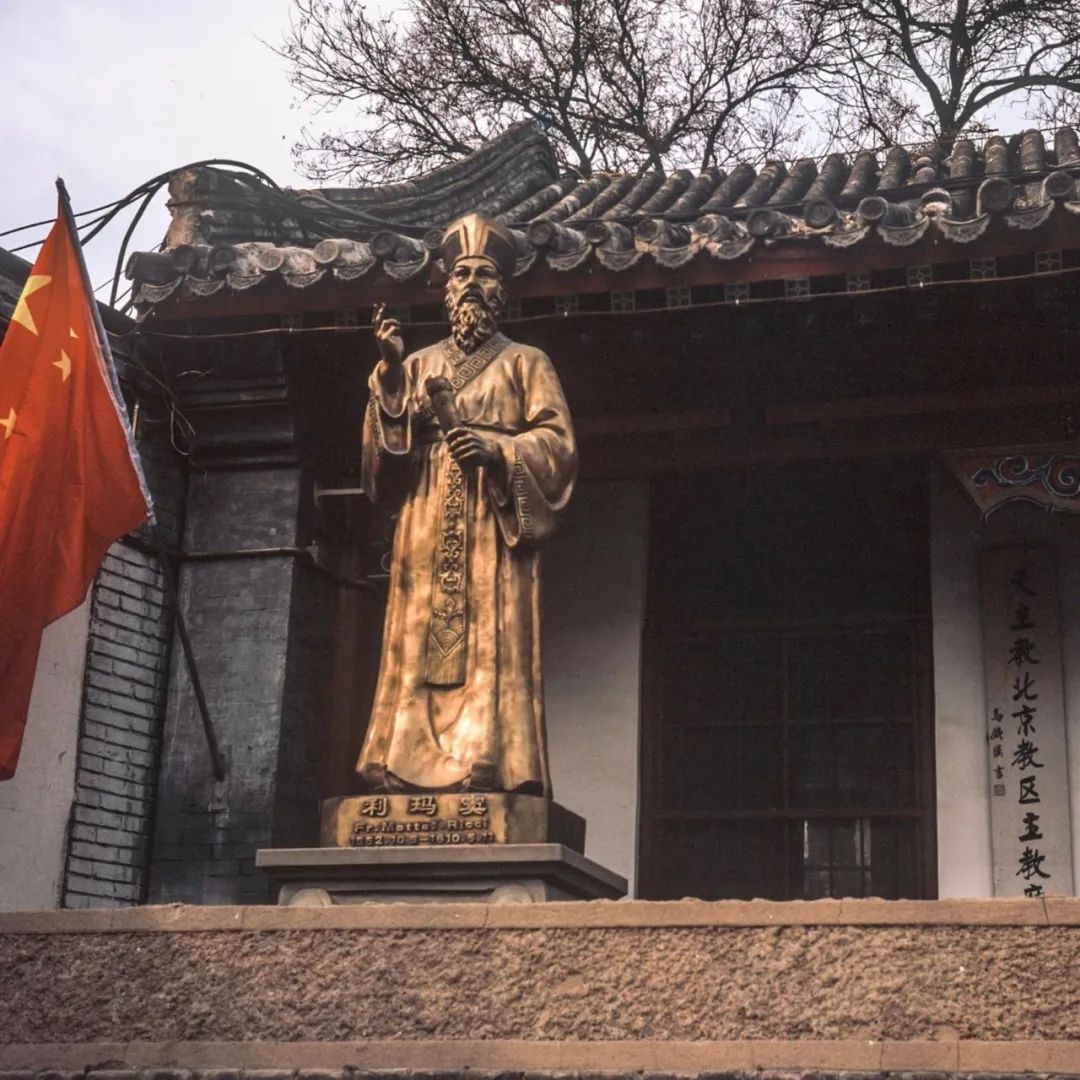

改革开放以来关于利玛窦的研究一直兴盛不衰,甚至有“利学”之说。利玛窦的形象也愈来愈高大与政治上正确,其在中外文化交流中的成就与地位陆续得到旅居国中国、母国意大利以及国际社会的充分肯定和无上赞誉。这就造成了两种现象,其一,对于利玛窦研究的关注与繁荣无形中遮蔽了其他来华传教士的贡献; 其二,与利玛窦本人在中外交流史上所收获的崇高地位相适应,学界对于利玛窦形象史的研究几乎都是以正面的、官方的为主,而关于利玛窦在民间的、甚至有些不那么光辉、颇有些负面的形象在无形中就遭受了遮蔽或者过滤。

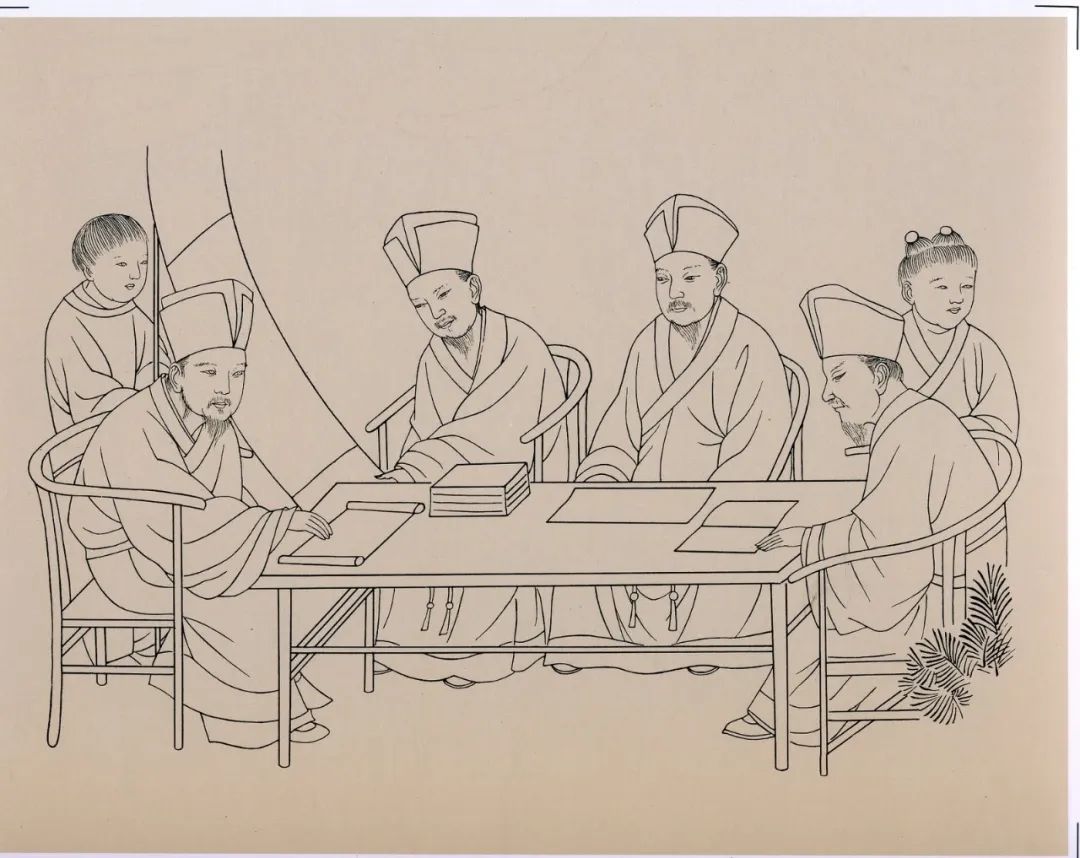

利玛窦的形象史本应该存在着官方和民间两条大致平行的路线,现在的状况却是重官方、轻民间。与官方利玛窦形象的尊崇定位相比,就像利玛窦本人后来变得有些跛脚一样,现在利玛窦在“民间”的那一面研究上非常薄弱。夏伯嘉《紫禁城里的耶稣会士:利玛窦(1552-1610)》强调和突出的是“紫禁城的”利玛窦,正是利玛窦在皇宫、在上层官方形象的代表。而宋黎明《神父的新装——利玛窦在中国(1582-1610)》所要努力揭橥的,正是此前一直受到遮蔽和过滤的利玛窦在民间的不那么正面的形象,诸如道人、居士、术士、方士等三教九流之辈。此可谓宋黎明研究最大的创新性,但一直不为学界所瞩目。注意到学界先前研究的不足,宋黎明的最大贡献就是对于利玛窦形象史研究“民间”路线的关注,他把高高在上的利玛窦从紫禁城、从官方、从天上拉到了民间,把利玛窦形象史研究彻底中国化了,“利子”变成了凡夫俗子。

质言之,把夏伯嘉的“紫禁城”和宋黎明的“直裦加东坡巾”有机拼接起来的利玛窦才是“利学”研究该有的样子,把“官方”形塑的“高大”形象和“民间”尚存的“小道”畸人合二为一,惟其如此的利玛窦才是历史长河的倒影里更加立体与真实、更加接地气、更加全面完整的利玛窦形象。

(二)利玛窦形象文化史研究的是与非

然而,宋黎明这本专著最大的贡献、最大的创新性里面,也包含着难以避免的谬误。那就是他根据自己利玛窦形象史研究的“民间”视角及其立场,为利玛窦“按需订制”出一次“由僧到儒”再“由儒到道”的“易服改名事件”。如上文所论,利玛窦形象史研究的“民间转向”,是宋黎明论著最值得学界推崇之处,何来谬误之说?这正是笔者所注意到宋黎明研究及其结论上的吊诡之处,也即“利玛窦形象文化史研究的是与非”。

根据宋黎明的表述,“这意味着从1594年秋到1595年春,利玛窦试图扮演的角色是阔服方巾的’儒士’,艾儒略所谓的’服儒服’以及李之藻所谓’蓄发称儒’,很可能指这个短暂的半年。换言之,利玛窦的易服改名实际上有两次,一次是在1594年秋,另一次是在1595年春,学界似乎混淆了这两次变化,并用第一次短暂的变化取代第二次长期的变化。”

首先,第二次“易服改名事件”根本不存在,宋黎明在这个地方的逻辑论证相当牵强。

利玛窦在艾儒略所谓“服儒服”以及李之藻所谓“蓄发称儒”的时候所戴的头巾究竟是“方巾”、“四方平定巾”或者是“东坡巾”?这是宋黎明全书得以立论的第一个根本性问题。由“一顶帽子”进而关乎利玛窦的“形象”定位,最终得以建构起“神父的新装”整部书稿的框架。应该说宋黎明的研究视角独特,论证也确实精彩。但宋黎明所论的“一顶帽子”,可以带给我们更多思考,这顶帽子底下遮蔽了利玛窦形象史的两条线索与中外交流史研究的两个原则。

实际上,明代虽有官定的帽服制度并颁行天下,但事实上殊难定于一统,不久即告失效,特别是明代中叶以后,江南盛产丝绸,中层社会的衣着更加难以限制。由明代范濂《云间据目抄》卷二《记风俗》一段文字,可见当时文人巾帽式样空前泛滥之境况:“余始为诸生时,见朋辈戴桥梁绒线巾,春元戴金线巾,缙绅戴忠靖巾。自后以为烦俗,易高士巾、素方巾,复变为唐巾、晋巾、汉巾、褊巾。丙戌以来皆用不唐不晋之巾,两边玉屏花一对,而年少貌美者如犀玉奇簪贯发。骐巾始于丁卯以后,其制渐高。今又渐盈纱巾,为松江土产志所载者。今又有马尾罗巾,高淳罗巾。“可见明末文人着装相对自由,仅头巾式样就琳琅满目,式样繁多,即便时人也难以彻底明了,更遑论今人。

因此,我不认可宋黎明的“第二次易服改名之说”,仅凭一顶东坡巾,更不足以断定利玛窦的身份已经由儒士改成了术士。我甚至不认为利玛窦在中国改名易服之后一直佩戴的都是“东坡巾”甚或是“方巾”,也不认为即便考证出利玛窦是由“四方平定巾”换成了“东坡巾”来戴,就可以意味着利玛窦又做出了一次易服改名的重大决定。

其次,宋黎明对于利玛窦身份的新定位,只能是研究视角与研究进路上先入为主的判断,他忽略了彼时教会管理上严密的层级体系。利玛窦还没有那么大的权力,他绝对不可以那样随随便便,因为做出这样的决定,是需要教会的长上来批准才能实施的。而利玛窦由和尚的形象改变为儒士的“第一次易服改名之说”之所以可以得到学界公认,就是因为这次易服经历是经由利玛窦的儒生好友瞿汝夔提议,利玛窦非常赞同,然后上报耶稣会远东视察员范礼安,再经由耶稣会总会长甚至是教皇一级一级批准后才得以执行的。

更有甚者,宋黎明通过自己的研究,还判断利玛窦在1603年的“妖术案”前后迫害佛教运动中为自保而做出了第三次易服改名的决定:由之前的居士和术士开始批评佛老,同时一定程度上亲近儒家。既然对于利玛窦的第二次易服改名“由儒到道”不予认可,那么所谓利玛窦第三次易服改名“由道复儒”的行为实际上已无存在的必要。具体到利玛窦形象史而言,事实的真相是利玛窦形象的“多面”而非利玛窦形象的“多变”。

再次,“直褀加东坡巾”,利玛窦的身份也未必是“居士和术士”,宋黎明忽视了明末沸腾自由的儒耶佛道宗教间对话。我们需要先来看看宋黎明在自己的著作中使用的材料及其论证的进路。宋黎明发现元代赵孟頫《苏轺立像》、明代李士达《西园雅集图》里面的苏东坡,都是“直褀加东坡巾”的穿戴,宋代刘松年《会昌九老图》白居易和僧人如满等全部九个人都头戴东坡巾。又如明代戴进《禅宗六祖图卷》、巴黎东方博物馆藏《诸郡城隍诸司土地之神》里面的佛教居士与道教道士也戴东坡巾。奇怪与有趣的地方就在这里:根据以上材料,明明是文献资料中三教人物都有佩戴的“东坡巾”,在宋黎明这里得到的结论却是“直裦三教皆宜,东坡巾则具有佛老色彩”。宋黎明的这句话并不准确。因为在明代,直裦儒释道三教皆宜,东坡巾亦然。

与明末天主教三柱石之一徐光启差不多同时代的文学家冯梦龙记有一则“锻工屠宰”的笑话:永昌有锻工戴东坡巾,有屠宰号一峰子。善谑者,见二人并行,遥谓之曰:吾读书甚久,不知苏学士善锻铁,罗状元能割牲,信多能哉。传者无不绝倒。这则笑谈固然很好笑,然而这里我们关注的是明末“东坡巾”的流布之广,竟然已经到了锻铁铸件干重活的师傅都可以随意佩戴招摇过市的地步,很显然,我不相信这则笑话里头戴“东坡巾”的锻工会有什么“佛老色彩”,也绝不会是什么“道人”,更不会是什么“得道之人”,他熟稔掌握的只是打铁之“道”。

明末大思想家王夫之撰《识小录》,意在赓续华夏民族岌岌可危的礼仪传统,内有一段描写乡约“着装礼仪”的文字:“乡约必六十以上非曾充吏胥有公私过犯者为之,戴东坡巾(漆纱为之,后垂双带)。衣布行衣,青衣蓝缘; 系大带,亦青质蓝缘; 白袜、青鞋。“这说明在明末,年岁稍长些的乡绅戴”东坡巾“的行为几成社会共识,何来”东坡巾就一定有佛老色彩之说“!一般认为易服改名之后的利玛窦是头戴当时文人阶层中非常流行的“方巾”,宋黎明坚称利玛窦所佩戴的是“东坡巾”,确实有一定的道理。但根据以上论述,不难发现,无论是方巾还是东坡巾,对于利玛窦的身份而言并没有根本性的区别,他所贯彻的以西士的身份交游文人阶层、补儒易佛进而传播天主教的策略,并没有什么实质性的动摇和改变。

换句话说,即便东坡巾具有佛老的色彩,直裦也同样具有。再引申一步,利玛窦有无可能身穿的是道袍?因为在明末,道袍可是文人着装中的人气优选。《云间据目抄》:“春元必穿大红履。儒童年少者,必穿浅红道袍。上海生员,冬必服绒道袍,夏必用鬃巾绿伞。“道袍有道教色彩,难道这些儒童生员的身份都是道士吗?在明末,直裦、道袍、直身三种服饰都为文人所喜闻乐穿,我们何以得知利玛窦没有穿过道袍或直身呢?因此,仅凭利玛窦的穿戴为“直裦加东坡巾”就推演出第二次、第三次易服改名,断定利玛窦的身份已经由儒士变更为居士和术士,甚至在儒、道之间来回轻率改易,难免武断之嫌,也难以令人信服。

实际上的情况不仅如此,无论直裦还是东坡巾,都是明代文人日常的惯用穿着。一部写尽明代文人儒士行径的《儒林外史》,书中读书人穿直裦者比比皆是。至于东坡巾,更是为宋代以来的文人雅士或隐逸野老所喜爱崇尚,直到明代仍然很流行。更进一步,“直裦加东坡巾”就一定对应着“居士和术士”吗?苏辇号“东坡居士”确实没错,请问苏轺的第一身份是儒士、居士还是道人?文人以“居士”自称,只是以示自己品行高洁,未必就是今天意义上严格的佛教居士或道教道人。类似的例子太多了,白居易号“香山居士”、欧阳修号“六一居士”、李白号“青莲居士”,还有李清照号“易安居士”等等,请问这些人的第一身份是文人、文士、读书人、儒士,还是居士、道人?“道人”亦然。苏东坡也以“东坡道人”自况,郑板桥别号“板桥居士”与“板桥道人”,陈继儒别号“中眉道人”与“品外居士”,汪廷讷号“无无居士”与“松萝道人”,甚至清初书画家、著名的天主教传教士吴历就有“墨井道人”与“桃溪居士”的双重雅号别称。仔细找寻,类似的例子还有不少,特别在明末著名的儒家天主教徒那里。明末天主教三柱石之一的李之藻是政府高官,还是天主教徒,却偏偏别号“凉庵居士”。再譬如山西天主教徒的代表人物韩霖,其号“寓庵居士”,等等。此种现象显然并非个案,而是明末清初众多儒家基督徒身份表述上较为普遍存在的一种现象,其背后的原因值得更进一步细致考证与探究。请问这些人的第一身份又是文人、道人、居士、天主教徒,甚或像吴历一般是天主教神父呢?宋氏的考证想要得出的结论,显然出了偏差。

所以,利玛窦从根本上来讲只能是一名传教士,一名天主教神父。他只是想借助“儒家传教士”的身份来传教,他无意于做一名“道人”,或者毋宁说“道人”归根结底只是外人眼中利玛窦众多的形象之一种罢了。愚意认为宋氏的考证倒是直接说明了另外一个事实:自唐宋以来,中国的文人儒士得志时便积极入世,不得志时便借修道、参禅来慰藉心灵,出入佛老,优游于儒释道三教之间,穿道袍,着僧衣,戴东坡巾,何其稀松平常!至于冠服官袍,只是守制按律在朝堂之上公事公务或隆重场合礼仪祭祀罢了。可以说,明末文人在儒耶佛道四教之间率性出入的优哉游哉与我们今天宗教学意义上排他性沟通与对话完全不是一回事。从根本上来讲,今天的我们只需要换位思考:既然明末的文人可以从容出入于儒道佛甚至是耶教,其根本的身份标签还是“文人”、“士”所代表的“儒”,而“百姓日用而不知”已经习以为常,那利玛窦为什么不可以?不难理解,利玛窦“此心此理同也”,他根本的身份标签还是“西儒”、“番僧”所表征与遮蔽的那个“传教士”。

那么新的问题来了,何以判断宋黎明的结论有误呢?是宋氏所引证的史料文献有误吗?并不是。实际上,宋氏甚至有一定的“考证癖”,他也一直对自己的考证功底以及考证的准确性颇为自许。那么,宋氏的错误从根本上来讲出自哪里呢?这正是真正有趣与值得我们深思的地方。

当时在民间流传的关于传教士的若干谣言,譬如点化水银、黄白之术、风水堪舆、算命祈福、代祷求子、医治疯病等等街谈巷议的传闻,以上种种奇谭,利玛窦或有被动参与,但大多都应该是出于传教与扬教目的而在直面中国社会宗教的特殊性下的敷衍与应酬。

晚清以来的中国基督教会教案频发,其中一个很重要的原因就是作为反教方法与手段的谣言,诸如挖眼剖心、诱拐孩童、诱女、鬼叫(鬼教的谐音,指基督教)等等,不一而足。而同样的情况移情到明末,也有一定的可比性。和清末民初一样,明末清初也有教案的发生,谣言成为反教士人的利器; 另一方面,因为明末还没有发生鸦片战争那样的中外军事间冲突与入侵,谣言更多是成为中国人遭逢梯航入贡的“洋和尚”之时的一种跨文化想象。宋黎明研究的主要结论之一“利玛窦的新身份是方士、术士,因而与道教颇有瓜葛”,可以说难以出脱利玛窦形象史研究上的窠臼。因为在这里逻辑论证上有一个明显错误,那就是把中国人眼中利玛窦的形象误置为利玛窦本人的形象。而这种错误,在中外交流史的研究中并非孤例。

两种异质文明相遇时,非常容易发生“文化上的错位”现象。这种现象甚至在明清天主教入华的历史中就存在,譬如“天主与妾”的经典案例。来华传教士发现阻碍中国人加入天主教的一大障碍竟然是十诫中的“勿行邪淫”。本来这条诫令在东西方都可谓一条道德公理,照理说不应该成为中国人入教的障碍。“但”勿行邪淫“在明清之际的中外交流史语境中,却发生了”文化上的错位“。传教士为贯彻“勿行邪淫”诫令,严令中国人在入教之前应该把小妾异处,而中国文人颇为难踌躇的却是“不孝有三,无后为大”的忠孝问题。天主教“勿行邪淫”的十诫律令在两种异质文化遭遇的时候错位为儒家“忠孝节义”的大是大非。

宋黎明的专著无疑推进与更新了利玛窦形象史的研究,而“文化的错位”才是招致宋黎明研究及其立论难免谬误的根本性原因。利玛窦来华400年,其真正的第一身份无疑是一名传教士,这也应该是他本人身份的第一张名片。“西士”与“儒士”的“补儒易佛”,是“利玛窦规矩”为方便传教的调和性政策; “方士”、“术士”、“居士”或“道人”只是外人眼中的利玛窦形象,它们交错生成了今天利玛窦的形象史,是中外文化交流史上又一个“文化的错位”经典案例。它非常有趣,也应该成为中外交流史研究中一个值得学界反思拓展的原则。

实际上,“文化的错位”不仅身临明清中外文化交流冲撞处境的利玛窦们以及与其交接的国人都普遍难以摆脱,今天的史学家更应该对这种“错位”留意反思。明末著名的儒家基督徒、官至登莱巡抚的孙元化写有一首“两头蛇”诗,其中用“当南更之北,欲进掣而止。首鼠两端乎,犹豫一身尔“来描摹身处中西两大文化夹缝中的儒家”基督徒“。这种感受,利玛窦恐怕也无法摆脱。他是想多吸引中国人奉教的,现实逼迫他做了一名儒家“传教士”。“明末”两头蛇“在异文化夹缝中的尴尬境遇,不仅是作为奉教文人的”儒家基督徒“如此,作为来华的第一批”儒家化传教士“,也必然是感同身受般心有戚戚焉,他们都是同样意义上的”两头蛇族“。

如此,在这里,不能不提宋黎明专著中对于利玛窦本人独创的一个词“predicatore letterato”的翻译。这个破解利玛窦身份之谜的关键词汇,宋黎明直译为“有文化的传道人”,并且进一步认为其应该对应汉语里的“道人”这一词汇。实际上,“传道人”与“道人”一字之差,可谓谬之千里。这就不可避免地涉及了翻译的问题,而翻译在中外文化交流的领域里是最容易遭受“创作性偏离”境遇的。很显然,单纯从翻译的角度而言,宋黎明的“道人”用法也值得商榷,相比于“道人”的标签,我想利玛窦更愿意被称呼为“儒士”,那怕是“儒僧”,在利玛窦心目中,恐怕也要比“道人”的接受度来得高。因为罗明坚、利玛窦等首批进入中国的传教士,确实做过一段时间“洋和尚”的。后来只是因为体会到僧人在中国地位不高,为了打入上层得到文人的支持并传教,才有了“利玛窦规矩”的产生以及“易服改名”等一系列具体措施。

有趣的是,宋黎明还在其著作中以“附录五”的方式专门讨论了“道人”与“修士”两个词汇。“道人”是汉语本有的语汇,蕴含有强烈的本土宗教尤其是道教的背景。“道人”是“有道之人”的简称,字面上可通儒释道三教,然而又难免化外之人、出家离俗的味道,尤其是“方士”或“术士”的色彩尤为浓烈。宋氏的考证非常准确深入。利玛窦可谓中国通,这一点很重要,因为这是宋黎明所强调的利玛窦的“神父的新装”所对应的“新身份”。宋黎明的利玛窦是“道人”之说来自于龙华民寄回欧洲的信中有两处涉及“道人”,另外一条证据就是在晚明文学“中兴五子”之一的冯时可《蓬窗续录》中记录有“外国道人利玛窦”之说,本质上也是属于外人眼中或道听途说的利玛窦印象而已。所以,我们不应该将利玛窦本人根本不喜欢、绝对不想做,甚至严词拒绝的“新装”、“新身份”强加在他的身上。一开始他们甘于做“天竺僧”、“番僧”或“西僧”确实不假,不过在后来进一步了解熟悉中国的国情之后,他们果断摒弃了与“僧”的关系并彻底反对佛教。因此,揣摩并体贴传教士本人的主观意愿,连“儒僧”这样的称呼他们都不想拥有,更何况“道人”!然而一个有趣的对比就是宋黎明文中还有关于“修士”与“会士”来历的交代,这两个词是利玛窦入华之后自己用汉语创造的新词汇。利玛窦在其汉语著作《交友论》的署名中自称为“大西洋耶稣会士利玛窦述”或“大西洋修士利玛窦集”。所以,按照利玛窦与中国教会的本意,并考虑到“修士”词义在后来的教会语境里又发生了含义嬗变,“predicatore letterato”应该翻译为“有文化的会士”最为适合。

平心而论,利玛窦的这一系列做法,确然有利有弊,其为整个中国传教区带来的利益与产生的副作用同样明显。在一般中国人看来,和尚、道士都属于出家离俗之人,利玛窦代表的天主教来华传教,说一千道一万,其身份还是属于洋和尚、洋道士的“番僧”。既要做儒士,混迹文人的上层圈子,所谓“上层传教”、“书籍传教”、“哑式传教”以及“学术传教”等等,那就要“带着镣铐”传教。无疑,利玛窦的身份受到了扭曲,其身份、做法与其真实意图,这三者并没有“一体”,恰恰相反,这三者间彼此的背离与冲突非常厉害,难免产生强烈的副作用。三者间天然存有的、无法摆脱的张力、矛盾与纠葛,伴随了明末清初的整个天主教入华史。质言之,既然历史选择了利玛窦的“上层传教”,其争议就不可避免。对于这一点,学界的相关研究和讨论并不少见,不过这一次,其争议又通过利玛窦形象史研究的两条路线之争的方式重新体现了出来。宋黎明对此的解读竟然是“利玛窦一段时间里干脆就不传教”,安心做起了“居士和方士”,还说利玛窦“貌似道人而不守道规”,这种现象怎么可能发生在利玛窦身上呢?很显然,历史总是重复同样的故事。

这就提醒我们中外交流史的研究还需要另外一个原则,即所谓“同情的体贴”。宋黎明在其专著中断言,“笔者看到了与众不同的利玛窦新装,也看到新装下一个崭新的利玛窦。本书展示的利玛窦也许对许多人显得陌生,笔者相信这个利玛窦更接近历史真实。“其关键的一个论点就是利玛窦是”道人“,那么我们姑且承认利玛窦的”道人“身份并且假设利玛窦本人也予以认可。然而,考虑到利玛窦的本职工作当然是传教,归根结底,利玛窦首先是一名传教士。这样就产生了另外一个同样无法回避的问题:利玛窦的社会形象是固定唯一的吗?还是儒耶佛道四教并存的?可自从蓄发称儒以来,利玛窦单一“天竺僧”的出家离俗形象被人为撕裂了,身处明清时期东西方两大互相平行、势均力敌的异质文明夹缝中的“两头蛇”形象遭受了扭曲。仔细考量,利玛窦“传教士”、“儒士”、“番僧”或“方士”等儒耶佛道的多种形象是并存的。在明末思想界的利玛窦身上,它们互相之间有一些兼容,但显然无法做到并行不悖与彻底融通。

就宋黎明的研究视角而言还忽略了一点。物以类聚,人以群分,利玛窦的真实身份是什么,要看和他结交的是什么人。相比于同修会的龙华民、庞迪我等,以及托钵修会、巴黎外方传教会等兄弟修会的乡下传教与基层传教,利玛窦显然将更多精力放在了与上层文人的隐性传教,我们无法否认徐光启、杨庭筠、李之藻这三位“圣教三柱石”的皈依都离不开利玛窦所带领的中国传教团体在上层社会中巨大的影响力和杰出的工作。“利玛窦在文人群体中拥有”利子“、”利西泰“、”利先生“或”西泰子“的尊崇称号与形象,不是随意捏造的无中生有,而是真金白银般的货真价实,因为”子“名号的给予需要利玛窦长时段的耕耘与士人阶层高度的认可。宋黎明研究的注意力放在了考辑与整理文人们对于“利山人”、“畸人”与“泰西奇人”的关注与想象,此种情形在跨文化交往中根本无法避免。行文至此,我们又需要直面明清中外交流史领域的一个本根性的灵魂之问。那就是在明末由于天主教入华所带来的中西两大文明间的对话,对于中国文化到底有没有产生实质性的影响呢?已经推进到当下的此领域研究,如果今天还有学者认为这是一场“聋子间的对话”,那说明治明清中外交流史的学者推广自己研究成果的任务还相当艰巨。

唐代刘知几提出“史有三长:才、学、识,世罕兼之”的卓见,以今日史家的条件,“才”与“学”两种都已经不在话下,惟“史识”一项最为难能可贵矣。宋黎明的专著,不可谓无“识”,一定程度而言,宋氏可谓火眼金睛,他准确把握到了利玛窦研究中官方形象过于光辉从而遮蔽了利学研究中的民间路线,敏锐“识别”出了利玛窦的“道人”形象,其所使用的大多都为第一手的原始文献。但扎实的材料也会产生问题,材料不会说话,史家为材料代言,如何发声,归根结底还是一个“史识”的问题。宋黎明把时人眼中利玛窦的民间形象,“错识”成了利玛窦本人的主观意愿。因为走上层路线的利玛窦,第一身份是传教士,“有文化的传道人”,在明末的社会语境下,必然“儒”为先,宋黎明解读成“道”为先,这就需要中外交流史研究的另外一种原则“同情的体贴”。就“史识”的角度而言,宋黎明对于利玛窦的“体贴”缺乏一种史家的“同情”。“predicatore letterato”更为准确的汉语说法应该为“有文化的会士”或“有文化的传教士”。宋黎明期望为利玛窦形象代言,发声为“有文化的传道人”,进而为“道人”,进而为“方士”或“术士”。遗憾的是,由于缺失了一种史家的“同情”,宋黎明越“体贴”越“背离”,一发而不可收,利玛窦干脆变成“一段时间之内不怎么传教了”!无论如何,“方士”、“道人”或“畸人”等民间形象充其量只是利玛窦的中国面孔之一而已。此正如汉学丛书《耶稣基督的中国面孔》“试图全面把握在所有不同学科中耶稣基督在中国的繁多面孔和形象,其中包括汉学的,传教史的,神学的,艺术史的和其他方面的”。

从另一个角度而言,明末天主教入华,带来了儒耶佛道四教间的竞争与论战。有趣的是,曾代表佛教界与利玛窦所代表的耶教进行舌战的高僧大德释祩宏,对明末宗教间对话有一番评论:

实际如此,按照国人一以贯之对待宗教超然且融通的态度,无论你是隶属于儒、耶、佛、道的何宗何派,“有道之士”皆名“道人”。那么,诚如宋黎明所说,在明末,“道人”的适用范围“实际上从三教扩大到包括天主教在内的四教”。作为天主教代表的利玛窦当然是隶属耶教的“有道之人”,就此角度而言,称利玛窦为“道人”没有问题。然而解读为利玛窦甘心情愿做起了“道士”、“方士”,就难免有失偏颇了。另外,中外交流史家的“同情”还在理论上体现为一种“同情度”。具体到明末入华的天主教而言,还需要体现在对于当时中国社会宗教性质的“体贴”上面。“中国礼仪之争”的爆发与“利玛窦规矩”密切相关,争论的本质就是双方对于“利玛窦规矩”所支持认可的中国礼仪的“同情度”。荀子《天论》曰“卜筮然后决大事,非以为得求也,以为文也。故君子以为文,而百姓以为神“; 更进一步在《礼论》曰“其在君子,以为人道也; 其在百姓,以为鬼事也“。这便是中国社会宗教自颛顼“绝地天通”以来文教和神教两种向度的分疏,自此上层社会的人道、伦理道德、礼仪,与平民阶层的鬼事、宗教迷信、习俗,并行不悖地延展为中国社会宗教“双向度”的两大脉络。中国社会宗教“双向度”之间不是彼此绝缘的,而是彼此变动不居、对流互动、有机化生的,这是理解“中国礼仪之争”缘起之中国学统的锁钥。与此同时,中外交流史家若以中国社会宗教“双向度”机制来“同情的体贴”利玛窦研究,不难发现,利玛窦的形象史研究中分疏出来的“官方”与“民间”两种路线与“双向度”堪称若合符契。

利玛窦400多年来的形象史研究中存在着官方和民间两种形象,不能厚此薄彼,它们合力把利玛窦推上了人生巅峰,也合力揭示了中国社会宗教的本质,那就是“文教”和“神教”之间对流互动的“双向度”。宋黎明《神父的新装》所揭橥的“居士与术士”之道教与民间“神教”,与夏伯嘉《紫禁城里的耶稣会士》所致力于“皇宫朝堂”、“文人学士”之儒家与上层“文教”也不应该是互相攻讦,而应该是相辅相成、对流互动的“双向度”。

在其著作的序言中,宋黎明试图为利玛窦的形象史研究正名:借用“儒僧”之说,利玛窦堪称“大儒”、“小僧”。在其著作的终末章节,宋黎明则试图为利玛窦在中国28年的经历定性:总而言之,利玛窦是一个伟大的文化人,也是一个平庸的传教士。然而,无论是利玛窦波澜壮阔的生平,还是利玛窦在华期间的名实,都不能割裂起来看。也不能把利玛窦在“官方”与“民间”的双重形象对立起来。而“大儒”、“小僧”与“伟大的文化人”、“平庸的传教士”,“大”与“小”、“伟大”与“平庸”两组词汇之间,蕴藉着宋黎明本人鲜明的价值判断倾向,这种二元论的判断本身即充满矛盾与张力。在这里,宋黎明用西方的宗教观念来生吞活剥中国的社会宗教图景,犯了二元论的谬误。

在明末天主教入华史的研究中,有一种把明末入教的中国文人称呼为“天主教儒者”的说法,用来描摹明末跨文化交流中的先行者,非常熨帖。如其把“predicatore letterato”翻译为“有文化的传道人”倾向于利玛窦形象的“道人”之说,不如翻译为“有文化的会士”。再对标称明末入教的中国文人为“天主教儒者”或“儒家基督徒”的做法,莫若把“predicatore letterato”翻译为“儒家传教士”。既然“儒家基督徒”难以避免“两头蛇”的命运与归宿,利玛窦又如何可以挣脱“儒家传教士”身份的笼辖及其悖论?

利玛窦的形象历经400多年嬗变,已经逐渐趋向无上尊崇,宋黎明的研究把利玛窦的高大形象从天上拉到了地上,可谓把利氏赶下了神坛。然而在利玛窦形象变迁的历史长河里,“利玛窦菩萨”的名号可谓充满传奇色彩,也非常有趣与独特,更值得从中外比较宗教学的视角开展思索:为什么要将利玛窦本人压根不喜欢、不认可的“新装”与“身份”强加给他呢?而“利玛窦菩萨”可谓国人强加给利玛窦的最大的一顶“高帽”。没错,利玛窦在死后竟然成了“神”。利玛窦的本意和出发点是想用钟表和自鸣钟来吸引中国人信“神”,没想到阴差阳错,自己身后却成了钟表行业的祖师爷与守护神,可谓“时”差“神”错。秉持一神论来中国传教的利玛窦终于成了他最为深恶痛绝的样子:在缭绕的香火中于四时和日常接受着行业弟子的供奉与礼拜。由此来看,“文化的错位”与“同情的体贴”两原则有着广泛的适用场域,需要在中外交流史研究中大力提倡。

“神父的新装”抑或“耶稣基督的中国面孔”,这是一个问题。“皇帝的新装”凸显的是庙堂之上,乃至整个社会的愚昧,尤其是虚伪和欺骗,赤裸裸的新装坦陈的是人性的弱点。由此引申而来的“神父的新装”,意在说明以新形象示人的“利玛窦在中国发展的教徒,数量少且质量差。数量少主要因为他无心传教,质量差主要因为他胡乱传教“,揭橥”伟大的文化人“与”平庸的传教士“之间的张力; 后者强调的是江湖之远,具体到两种异质文化遭逢之时的境遇,尤其是适应和改变,活生生的中国面孔之下揭示的是跨文化交流的基本规律。正如“巨人的时代”另一位代表汤若望,其形象史的吊诡之处在于“位极人臣的一品大员”与“收获了了的传教士”,是耶?非耶?实际上,明末以来围绕着利玛窦抑或汤若望身份甚至传教做法的争议,一直未曾真正消歇,这也是“礼仪之争”广义上的体现之一。“神父的新装”抑或“耶稣基督的中国面孔”,也充分说明梯航入华的利玛窦、艾儒略、汤若望、南怀仁们的行动及其400年形象嬗变的历史,可以带给当今的中外交流与宗教文化史研究更多思考与借鉴。

〔注释从略。点击 journal.mpu.edu.mo 可下载pdf版全文