石刻释读如下:

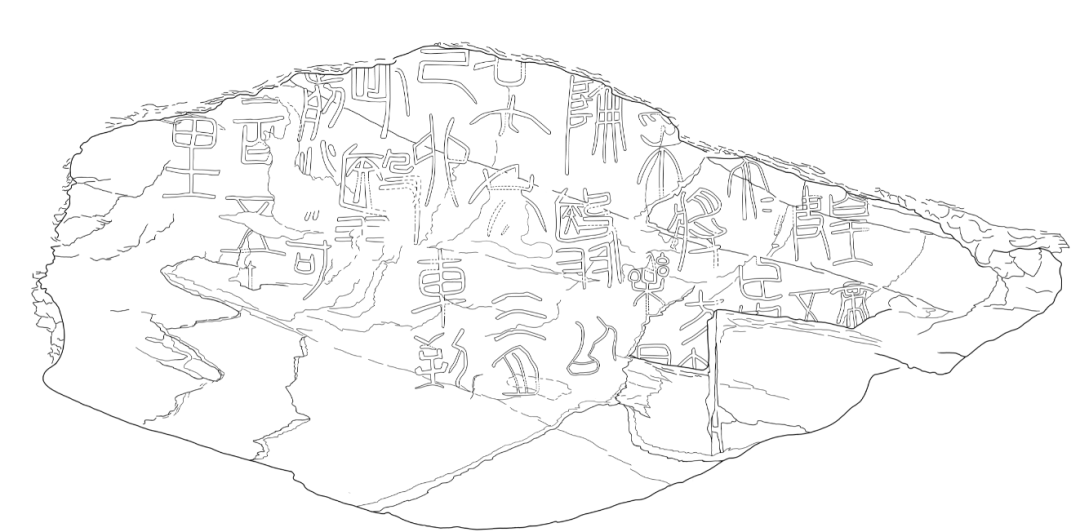

石刻线描图 本文图片均为作者供图

石刻线描图 本文图片均为作者供图

黄河源石刻位于扎陵湖北岸山坡半腰一处凸出的玄武岩基部,石刻为摩崖之属,刻文岩壁为中间高、两端低的菱形,壁面总长82厘米,最宽处30厘米。岩壁表面上方有轻微剥蚀,中部有一道斜直的裂痕,壁面磨蚀风化较为严重,下方有多处残损剥落。按照岩石不规则的自然壁面,自右向左、自上而下凿刻文字,共计37字,分12行,每行2~5字,以3字一行居多。单字长5~7厘米,宽4.5~5.5厘米。

石刻内容及其所在地理位置,解决了国人千古争讼的关于“昆仑”“河源”的精确地望问题 ,记录了秦始皇在统一中国后,遣使向昆仑山寻觅仙药的历史事实,补全了文献记载的缺失。当年具有官方背景的中原内地使团之行,也实证了隋唐时期的“唐蕃古道”,在秦始皇时期已经打通了最为关键的环节。

先秦时期,昆仑山一直被认为是神仙聚集、奇珍异兽生长的圣地,是西北的“帝下之都”,其上多瑞兽仙草、不死之药。黄河源石刻末句提及“前□可一百五十里”,应是此次采药之行的最终目的地。秦代一里相当于今415.8米,秦一百五十里约等于今天62.37公里。从石刻地点向西行60公里,正是当今之“星宿海”的位置。星宿海位于扎陵湖西岸约30公里处,这里有大片沼泽、众多湖泊和溪流,因“众泉涣散,灿如列星”而得名。 历史上,星宿海一直被认为是黄河源头所在。 《山海经·西山经》中记载:“又西北三百七十里,曰不周之山,北望诸毗之山,临彼岳崇之山,东望泑泽,河水所潜也, 其原浑浑泡泡。爰有嘉果,其实如桃,其叶如枣,黄华而赤柎,食之不劳。” 可见远在先秦时期已经认定黄河河源为星宿海,其周邻山脉为昆仑山 ,同时将星宿海神化为盛产嘉果、桃枣等不死仙果之地,将此处的昆仑河水想象为“以和百药,以润万物”的“帝之神泉”,成为秦人方士西行求药的目的地。

文献中不见秦始皇向昆仑山寻访仙药的记载,这对于痴迷长生不老的秦始皇,再结合当时浓厚的昆仑山神话信仰,似乎是不合情理的。黄河源石刻的发现改变了这一认识, 不但证实了秦始皇曾遣方士向昆仑山寻访长生不老药的史实 ,而且还通过这一探访昆仑的官方行动, 将中原文化的影响力向青藏高原的腹心地带拓展和延伸 ,填补了文献记载的空白。

黄河源石刻地点位于高海拔的青藏高原腹地,距离中原内地有1500公里之遥,这一发现体现了2200多年前的中原汉人,不畏艰险、勇于探索青藏高原无人区的冒险精神;另一方面说明,地处今青海、西藏之间的昆仑山系、黄河源区,至少在秦统一中国之际,已经被视为中华民族的神山之一,以及中华母亲河之源。

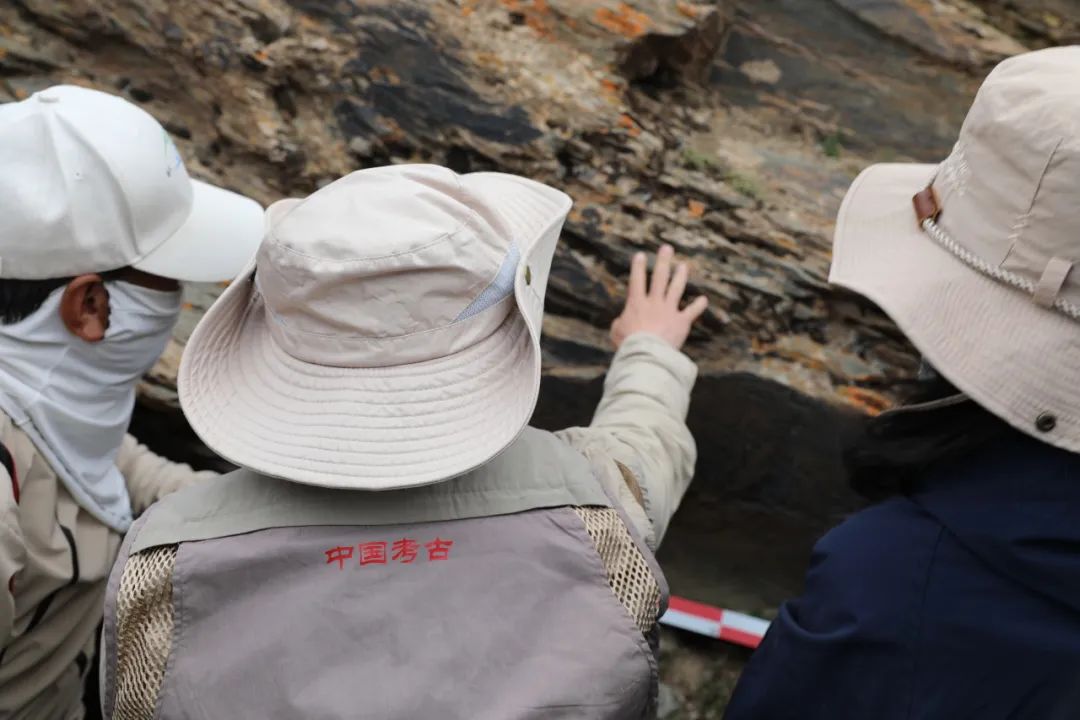

在该石刻的现场调查过程中,得到玛多县人民政府和青海省文物考古研究院的大力支持,谨致谢忱!