一、“石渠本”和“辛丑本” 的异同

关于“石渠本”《清明上河图》,鉴定专家已有不同的意见:书画鉴定家张珩(1915-1963)在其《张珩书画鉴定审查报告》中称:“我们鉴定中,还肯定了一部分比较重要的书画,例如历史博物馆(今中国国家博物馆)所藏黄庭坚《大字青衣江题名卷》、天津艺术博物馆(今天津博物馆)所藏南宋苏汉臣的《婴戏图小幅》、吉林省博物馆所藏金张□《明妃出塞图卷》、沈阳故宫博物院所藏元赵孟頫《行书洛神赋图卷》,辽宁省博物馆所藏明仇英《清明上河图卷》等等,这些书画都是可以列入全国重点文物目录的甲级藏品”, [2] 对“石渠本” 给予明确的肯定;杨仁恺(1915-2008)在其《中国古代书画鉴定笔记》中则详细记录了中国古代书画鉴定组成员的鉴定意见:“大部写实,后段宫殿出自想象。可能早年”;谢稚柳的意见是“承认”;傅熹年的意见为“仅后部一段为亲笔,余为另一人画”, [3] 虽然大家有不同的意见,但总体来说,是认可“石渠本”是仇英作品的(至少后部一段为亲笔);杨仁恺在 1992 年 3月 19 日致函苏庚春(1924-2001)的信札中也谈到:“我馆收藏数件仇英《清明上河图》,仅有一卷为其早年真迹,余概苏州片子。国内外之所谓仇氏《清明上河图》,均属于苏州片耳”, [4] 则是在对“石渠本”肯定之外,还对他本予以否定;而在《国宝沉浮录:故宫散佚书画见闻考略》中,杨仁恺是这样著录的:“仇英《张择端清明上河图》,《石渠宝笈重编》著录,真迹,辽宁省博物馆藏”, [5] 也是确认为“真迹”。但是,徐邦达(1911-2012)在《古书画伪讹考辨(参)》中谈到“石渠本”时则说:“此图《清明上河图》仇英本不计其数,所见比较好一些的,应推《石渠宝笈续编》乾清宫著录之卷……其画笔法嫩弱,设色庸俗,是明人伪作无疑。辽宁省博物馆藏,该馆藏画续集影印全卷”, [6] 指出“石渠本”虽然比较好一点,但仍然还是“明人伪作”。虽然如此,目前学术界还是比较认同此卷是仇英作品的说法,因而除了在《中国古代书画图目》、 [7] 《 辽宁省博物馆藏画》 [8] 和《辽宁省博物馆藏书画著录 • 绘画卷》 [9] 等书中著录外,香港还专门为此出版了单行本。 [10]

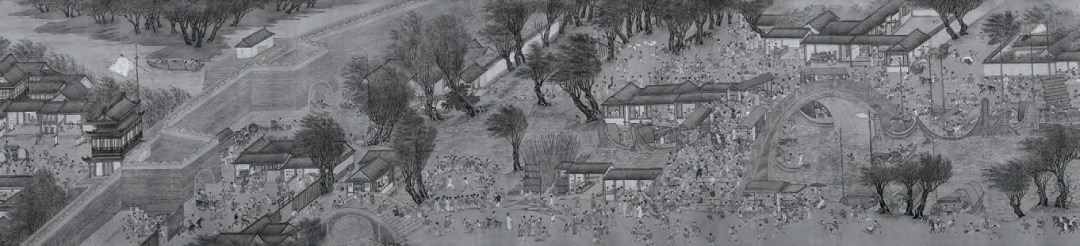

图1 北宋张择端《清明上河图》(城门部分)

图2 北宋张择端《清明上河图》(桥梁部分)

值得注意的是,“辛丑本”《清明上河图》因为不在公库收藏序列中,故一直未引起书画鉴定家的垂注。此卷历经明代的陈鎏(1508-1581)、应节、华夏、张经(1492-1555)、项元汴(1525-1590)、施凤来(1563-1642)、薛益(1562-1641)和清代的吴荣光(1773-1843)、嵩溥、何绍基(1799-1873)、裴景福(1854-1924)、陈颐元、陈此生(1900-1981)等人递藏, [11] 流传至今,近年重新出现,随即引起书画鉴定界的关注。吴荣光在其《辛丑销夏记》中记录云:“图画北宋都会之盛,自郊野而城市,而宫掖,凡人世所有戏游诡异之观,无不毕俱。三桥所记已举其略矣,其以《清明上河图》名图者,特就上冢时见如此尔,其他时之盛,又可想见也。宋自熙宁以后,新法既苛于内敛,岁币复竭于外输,利用厚生,了无良策,而俗尚之奢,乃复如是,宜其为金人之所伺也!千载而下,观是图者,可为长太息矣。然画之工妙,则非以十洲之笔,竭千日之工不能临摹若此。此图世多赝本,特就市井小人之事,偶举一二,以相比较,其细致易及其传神不可及也伯荣”,指出乃仇英之笔无疑。在此著录之外,吴荣光再补记:“北宋都汴梁,世家坟地皆在河北,故上冢以上河为名。至南渡后,追忆故京之盛者,多以此图以传世。其大小繁简不一,要以张择端本为最初,择端字正道,东武人,宣和间画史也。伯荣又记”, [12] 是对前记进一步完善;裴景福在其《壮陶阁书画录》中说:“明仇十洲摹《清明上河图》长卷,绢本精洁,《辛丑销夏记》载,高一尺八分,长二丈五尺二寸九分,亦工部尺也。筠清馆旧藏,余初得是卷,散捲未装,仅有三桥分书一跋,审其不真汰之。前隔水绫有‘吴氏筠清馆所藏书画’ 一印,检阅荷屋《销夏记》,知上有三跋,后向售主索之。主者曰:荷老在日,本谓三桥跋可疑,因已入录,姑存之。兹有衡山一跋,向以为真者仅奉上,至后三跋已不知去向云云。余故舍三桥而存衡山,然谓高不满尺,其非此卷,可知名迹题跋迷离荒幻,往往如此”,并著录一段吴荣光的题记,乃《辛丑销夏记》中阙如者:“此图伪本甚多,先君于咸丰中在扬州获一卷颇精,后归李良臣军门。此卷青绿钩金,山水、林木、楼阁、人物,穷极工丽,真迹无疑。自题四年而后成,虽摹择端,实兼宗大小李、伯驹、松年、松雪诸家,精心结撰,穷年累月,生平亦未必多作。世传尽苏州片也。有薛益之印,□印凤来、张经、华夏私印,后有应节私印、陈氏雨泉二印。外匣刻:仇十洲清明上河图(分书),道光壬辰四月得于长沙,改装外匣,仍留文休丞原签,筠清馆记。” [13] 晚清与吴荣光同为广东南海人的鉴藏家孔广陶(1832-1890)在其《岳雪楼书画录》中也说:“张清河谓其(仇英)临摹古迹远胜自运。前七载得观所抚张翰林《清明上河图》,颊上添毫,精妙独绝”, [14] 因孔广陶与吴荣光互为乡里,且为喜好书画的同俦,经常互相交流切磋藏品,故其所见仇英临摹张择端《清明上河图》,极有可能便是吴氏所藏“辛丑本”。当代书画鉴定家徐邦达虽然没有亲见此卷,但根据文献,则对此卷提出了质疑 :“《辛丑》本仇款云作于嘉靖二十一年至二十四年(1542-1545),文彭跋文又说是徐溥的孙子文灿叫仇氏临摹的,那就更不对头了。考张氏原本后李东阳题跋,书于正德乙亥(十年,1515),比嘉靖二十四年要早三十一年,那时张卷早由徐文灿转给李氏,哪能在三十年之后仇英还得临摹于徐家呢?其伪不问可知(至少文彭跋是伪添)”。 [15] 很显然,徐邦达在未见此卷原作的前提下所作的文献推断,虽不无道理,但因文彭题跋本身存疑,故其推论也就有失公允了。我们再来比较一下题跋中的文彭(1498-1573)书法 :“辛丑本”中 “文彭”款长跋《清明上河图记》录入吴荣光《辛丑销夏记》中,为隶书,对比被鉴定专家公认为文彭的隶书《出师表》和《有美堂记》(均藏上海博物馆) [16] 就会发现,《清明上河图记》运笔顿挫,纤细有余而骨力不足,而《出师表》和《有美堂记》则丰润遒劲,有灵舞飘动之势,别有一种“萧散之气”。 [17] 相比较之下,《清明上河图记》临摹的痕迹就极为凸显,因而当为后人所伪托新添。

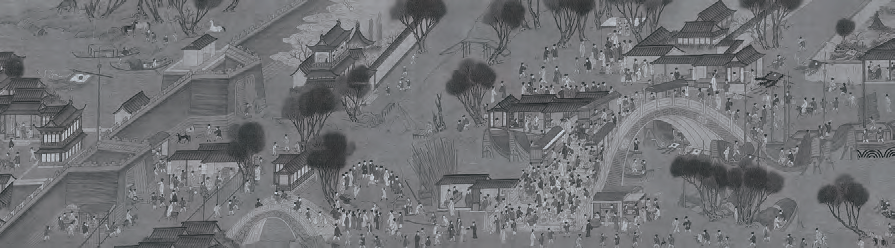

图3 仇英(石渠本)《清明上河图》(桥梁和城门部分) 辽宁省博物馆藏

图4 仇英(辛丑本)《清明上河图》(城墙和城门部分)

综上所述,面对“石渠本”和“辛丑本”《清明上河图》,书画鉴定界均有赞有弹。笔者有幸见过两本《清明上河图》及张择端《清明上河图》原迹,并直接或间接过眼北京故宫博物院、台北故宫博物院、广东省博物馆、杭州市文物考古所、辽宁省铁岭市博物馆及私家所藏多本仇英款《清明上河图》,并结合多件被学术界公认为真迹的仇英画作,认定“石渠本”和“辛丑本” 乃传世诸本仇英款《清明上河图》中最接近仇英画风或可定为仇英作品者。张珩在鉴定仇英《西园雅集图轴》时曾说 :“此图石法仿刘松年,松树及杂树、小竹皆是十洲家数,余定为十洲真迹。元、明、清三朝,以十洲外无此笔墨,非苏片可比”, [18] 若也以此法来鉴定“石渠本”和“辛丑本”《清明上河图》,同样也是比较适合的。

作为一个职业画家,仇英应受众所需,两次或多次创作同一题材的作品,这是很正常的。这种“一题多画”的现象在明清时代的画家中极为普遍,如明代郭诩的《东山携妓图》(分别藏台北故宫博物院和香港中文大学文物馆)、文徵明的《真赏斋图卷》(分别藏中国国家博物馆和上海博物馆)、谢环的《杏园雅集图》(分别藏美国纽约大都会博物馆和江苏镇江博物馆)、清代王翚的《嵩山草堂图》(分别藏中国国家博物馆、台北故宫博物院、北京故宫博物院、天津博物馆、上海博物馆等)、李鱓的《加冠图》(分别藏广东省博物馆和山东省博物馆)及郑板桥的《华封三祝图》(分别藏中国国家博物馆和天津博物馆)……等便是对同一主题的绘 画作两次或两次以上的创作,其构思及构图均极为接近。何况对于《清明上河图》这一家喻户晓的主题来说,其受众面就更广了,因此,仇英临摹创作两件或两件以上的该图也就不足为奇。笔者拟在此基础上,探究仇英画风与《清明上河图》的关联。

二、仇英对张氏《清明上河图》的借鉴

就“石渠本”和“辛丑本”仇 英款《清明上河图》而言,两件本身也有很大的不同。但就其画风与格调而论,均很好地表现了仇英的绘画技法。无论是其对人物、山石、城墙、河流、房舍、树木、船舶、店铺与亭台楼阁的刻画入微,还是画中表现出的严谨、笃实与整饬,都与仇英典型的作品诸如《汉宫春晓图》《仙山楼阁图》《临宋元六景册》(均藏台北故宫博物院)、 [19] 《桃源仙境图轴》(天津博物馆藏)、 [20] 《观泉图》(上海博物馆藏)、《独乐园图》(美国克利夫兰美术馆藏)、《赤壁图卷》(辽宁省博物馆藏)、《人物故事图册》(北京故宫博物院藏)、 [21] 《右军书扇图》(云南省博物馆藏) [22] 和《后赤壁赋图卷》(上海博物馆藏) [23] 等并无二致。从两件《清明上河图》看,仇英并非是对张氏原作的忠实临摹。不仅尺幅迥异(张氏原本纵24.8 厘米,横 528.7 厘米 ;“石渠本”纵 30.5 厘米,横 987 厘米 ;“辛丑本”纵 34 厘米,横 797 厘米),构图也有所不同,但其画风确有传承与借鉴之处。以画中所描绘的细部着眼,就能见其一斑。

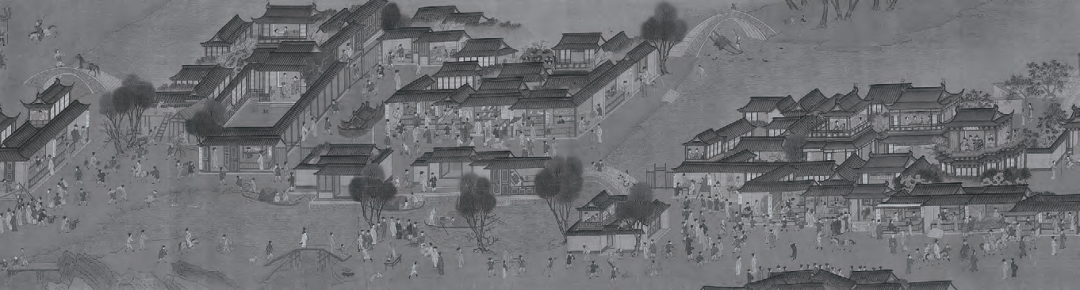

图5 仇英(石渠本)《清明上河图》(房舍与人物部分) 辽宁省博物馆藏

以城门为例,原本《清明上河图》之城门为方形,为典型的宋代建筑范式。“石渠本”的城门则是圆拱形,和常见的明代绘画中的城门是一致的,是典型的明代建筑范式;“辛丑本”则仍是方形,借鉴了宋代城门的样式。很显然,“石渠本”并非是对原本的对临,而是在原本基础上的再创造,而“辛丑本”则忠实地再现了宋代的原貌。从房顶的鸱吻(尾)看,除普通的民房并无鸱吻(尾)外,原本的鸱吻(尾)都是朝内的,为宋代建筑最为明显的时代特征。“石渠本” 的鸱吻(尾)朝向不是特别明显,能辨别出朝向的,大多亦为朝内;“辛丑本”则相对较为明显,均朝内。再从桥梁看,张氏原本为弧度较大的简易木质结构,桥面平缓,适宜人、畜、车共行,且桥面宽阔,除通行之功能外,尚有摆摊叫卖者,粗犷而实用;“石渠本”和“辛丑本”则为弧度较小的石质小桥,桥面陡峭,仅供人行,拾阶而上,融观赏性与实用性于一体,乃一道典型的江南地区河道上的风景线,优雅而宁静。人物的服饰,张氏原本多为灰色、褐色,而“石渠本”和 “辛丑本”则多绿色、蓝色和红色,五彩斑斓。不难看出,张氏原本是对北宋都城汴京(今开封)人物形象的刻画,而“石渠本”和“辛丑本”则是仇英所目及的苏州地区人物形象的折射。至于树木、礼仪、各种社会活动等,两本仇英《清明上河图》中大多呈现的是南方地区,尤其是仇英主要艺术活动的吴门地区的特征,而非张氏原本中的开封地区的世貌风情。文献资料显示,仇英曾寓目过张择端的《清明上河图》, [24] 故其在反映民俗和风土人情方面大多沿袭了原本的理念。但毕竟临摹和创作《清明上河图》不是一朝一夕可以完成之事,张氏原本也不可能在仇英处停留太久,故他在临摹原作时无法完全纤毫毕现,在临摹中加以创造,在创造中融合原本风貌。因而在两本《清明上河图》中,便出现一部分特征与原本趋同,大部分内容与原本大相径庭的现象。至于一些细节的描写,如集市贸易、推车赶路、担夫走卒、舞榭歌台、书店药铺、打架角力、青楼官府、嫁娶迎亲……等等,均各有千秋,曲尽其态。从创作时间看,“辛丑本”显示的时间是明嘉靖壬寅四月(1542)始画,乙巳仲春(1545)画竟,历时三年,如以现在学术界较为认可的仇英生卒年(1498-1552), [25] 则仇英创作“辛 丑本”为四十五岁至四十八岁之时,正是其盛年,因而画工细致严整,在传移模写中可见其精湛的艺术造诣。“石渠本”虽然仅署穷款“仇英实父制”,无从获知其准确的绘制年份,但从笔墨的技巧与练达可知,当在“辛丑本”之后,也是其盛年所作。就两画而言,“辛丑本” 临摹的痕迹要远远多于“石渠本”,而“石渠本”中仇英的个性化笔墨似乎要比“辛丑本”略多。

图6 仇英(辛丑本)《清明上河图》(房舍与人物部分)

据明人姜绍书的《无声诗史》所载,仇英“凡唐宋名画,无不临摹,皆有稿本,其规仿之迹,自能夺真”, [26] 晚明施凤来在题跋仇 英《摹赵千里丹台春晓图卷》时说:“实父雅擅文藻,精于绘事,凡宋元名迹,靡不留心点染”, [27] 而清人徐沁的《明画录》亦说,仇英“摹唐宋人画,皆能夺真”, [28] 从“石渠本”和“辛丑本”《清明上河图》便可印证其临摹唐宋元名迹而“夺真”之能事。但仇英的摹古,显而易见并不止于“夺真”,而是在规模前人范本的基础上,融入己意。因而在两本《清明上河图》中,我们便可见到他出入张氏原本而游刃有余的艺术技巧。

《清明上河图》是宋代常见的绘画母题,论者谓其“乃南宋人追忆故京之盛而写清明繁盛之景也”。当时以此为题作画的人有很多,整个社会对这一画题的需求量也很大,据宋人笔记所载,当时“京师杂卖铺,每《上河图》一卷,定价一金。所作大小繁简不一,大约多画院中人为之”, [29] 而在诸本《清明上河图》中,独以张择端本为佳。故后世摹本大多以张择端本为母本,仇英的“石渠本”和“辛丑本”即是在张氏原本基础上的再创造,是张择端本影响及于后世的缩影。当然,作为一个画工精到、又广受收藏者追捧的职业画家,我们很有理由相信,仇英并非只创作了“石渠本”和“辛丑本”《清明上河图》。事实上,在明以后的书画典籍中,著录仇氏《清明上河图》者代不乏人,且都对该图赞许有加,如陆心源(1834-1894)所编《穰梨馆过眼录》中就记录了仇英好友文徵明(1470-1559)所见的另本仇英《清明上河图》:“此卷实吾郡十洲仇实父所模,逼真,其委曲辏叙,无有不到,诚珍品也。东洲缪先生得之,命余复录前序并为识之,他日东洲传于后世,必与择端正本并驰矣。嘉靖己酉春三月二十又九日,长洲文徵明识”, [30] “嘉靖己酉”为 1549 年,是在仇英完成“辛丑本”之后的第四年。因未见此画及文氏题跋原迹,无从判断此画真赝。如此画确属仇英亲笔,则仇英在五十岁左右,正是其创作《清明上河图》的高峰期。而在清人梁章钜(1775-1849)的《退庵金石书画跋》中,也提及所见的又一本仇英《清明上河图》:“……此卷乃仇十洲以纸本摹成者。余所见此画摹本颇多,率多绢素,繁简不一,未有能如此卷之生动者。中间城郭、市桥、屋庐之远近高下,马牛、驼骆之大小出没,以及居者、行者、舟车之往还先后,皆曲尽意态,毫发无遗。盖择端原迹不过如斯,而汴京盛时伟观亦按图可得。余所见仇氏摹本《子虚上林赋图》为大观。此卷意匠经营,亦非一朝一夕所能办。卷后有祝允明、陆灿、文嘉三跋,谓此从真本摹出,当在赵千里、钱舜举之上,非过誉也”, [31] 同样可以看出,仇英所作《清明上河图》不胜枚举。

三、仇英《清明上河图》对后世的影响

笔者曾撰文论及仇英作品的传播及其影响,认为“仇英因其独有的身份与画风,其作品未能和‘明四家’中的沈周、文徵明和唐寅一样,受到后世文人的青睐,但却能得到大量职业画家的垂青,并影响及于吴门地区以外的多地画家,显示出与沈周、文徵明、唐寅等完全不一样的传播方式与影响力”。 [32] 明人孙克弘(1532-1611)在谈及 “明四家”时说:“昭代绘艺,莫盛于成、隆、嘉、弘之际,即吾吴中如沈启南之苍古、徵仲之雅秀、子畏之俊逸,皆卓然凌跨宋元,称三杰矣。十洲后出,而精思摹古,遂与三先生相颉颃”, [33] 在仇英的诸本《清明上河图》中,就很能看出这种影响的不同处。正是仇英精研于包括对《清明上河图》的“摹古”中,独树一帜,才使得在“明四家”中别具一格,成为典型的职业画家。

值得探究的是,因仇英所作多本《清明上河图》在鉴藏界的影响,故在明代便有人对其《清明上河图》加以临摹仿造,而盛极一时、成为地区性书画作伪“重镇”的“苏州片”, [34] 就多以仇英作为临仿对象,而《清明上河图》自然也就首当其冲,成为作伪的“重灾区”。现由杭州市文物考古所藏仇英款的《清明上河图》,就被中国古代书画鉴定组认为是“与辽宁省博物馆同稿,唯片子气太重耳”, [35] 是典型的“苏州片”代表;广东省博物馆所藏《清明上河图卷》 [36] 虽然李东阳(款)题跋中称其是“张择端本”,实际上并非仿自张氏原本,就其青绿山水和桥梁、人物与街市、风俗看,当仿自仇英本《清明上河图》,是典型的“苏州片” 作品; [37] 台北故宫博物院所藏仇英款《清明上河图》 [38] 亦为青绿山水,其屋宇、人物、河流、桥梁、商贸等,都有“石渠本”和“辛丑本” 的面目,但其画风与仇英有霄壤之别,也是“苏州片”作品;北京故宫博物院所藏仇英款《清明上河图》 [39] 构图繁密,用笔精细,但其笔法与气韵,也属“苏州片”一路,但很明显也是受到仇英本《清明上河图》影响而仿造的……这样的作品还有很多,其画风多是来自对仇英的临仿。因《清明上河图》在坊间的知名度极高,而一般的收藏者和作伪者并未有机缘获见张择端原本,故仇英真本或伪托仇英名款的《清明上河图》就大行其道。所以,在研究仇英艺术传播及影响中,《清明上河图》确乎是一个不可绕过的重要一环。以上所论“石渠本”和“辛丑本”《清明上河图》,就为我们了解仇英艺术的成因及广播提供了很好的范例。

余论

前人有论及仇英艺术渊源者,谈及其画源自顾恺之、陆探微、阎立本、周文矩、贯休、陈居中、李嵩、李思训、李昭道、李唐、王诜、李成、马远、夏圭、刘松年、李公麟、赵大年、赵伯驹、赵伯骕、赵孟頫、钱选……等诸家,但无一提及源自张择端者。张择端作为一个职业画家,其画风、画法的确对后世未曾产生明显的影响。只是《清明上河图》这一名闻古今的主题使其名声大噪。因此,仇英的“石渠本”和“辛丑本”亦大多只是取法其结构与创意,并在此基础上创造性地转换为自己的风格面貌。这是从仇英“石渠本”和“辛丑本”中得到的审美体验,也是仇英之所以有别于其他临摹《清明上河图》者的根本之处。从两本仇氏《清明上河图》中,可以看到有李思训、李昭道、王希孟、赵伯驹、赵伯骕、钱选等人的笔墨元素在其中,如“石渠本”和“辛丑本”中青绿山水部分,与王希孟的《千里江山图卷》、 [40] 钱选的《山居图卷》《幽居图卷》(均藏北京故宫博物院) [41] 和《王羲之观鹅图卷》(纽约大都会艺术博物馆藏) [42] 有很显著的相近之处;两本中的人物、房舍与树木则与赵伯骕的《风檐展卷》(台北故宫博物院藏) [43] 有借鉴之处……当然,如果细究起来,两本《清明上河图》对宋元名家的传移模写还可找出很多例证,这些都成为仇英艺术创新的源头活水,使其绘画在前贤古法中脱颖而出,跃然而成为明代中期画坛殿军。清代书画鉴藏家安岐(1683- ?)在其《墨缘汇观》中评论所藏仇英《玉洞仙源图》时说:“此图山石树木设色之苍润,云气勾染之流离,殿宇界画之古雅, 人物点睛之神妙,无不尽善,可谓妙手灵心,非拘拘泥于形似工致者比,诚为名下无虚画”, [44] 以此来解读“石渠本”和“辛丑本”《清明上河图》,也是切中肯綮的。如果仇英仅仅是简单的临摹张氏原本或囫囵吞枣式地取法古人,无疑是难以企及这样的画境的。

需要指出的是,美国的中国艺术史研究学者高居翰(1926-2014)曾经提出:“仇英早年很可能也受雇制作伪画(据我们所知,他晚年也画);当时,有些三流画家们制作赝品,用来欺骗那些无鉴赏眼光的三流买主。可能的情况是:仇英不单纯只是引用纯正的古人的风格,而且——主要目的就是——想要让我们看看,他如何改造一般赝品画家惯用的风格,使其展现出较为成熟、较为高雅的面貌”, [45] 从“石渠本”和“辛丑本”《清明上河图》就能看出仇英这种艺术嬗变的历程。在《清明上河图》这一题材在当时的收藏界如火如荼受人热捧的语境下,仇英不失时机地仿制包括“石渠本”和“辛丑本”在内的多件画卷是极有可能的。作为与沈周、文徵明、唐寅并列“明四家”的吴门画坛翘楚,仇英很显然并不满足于简单的临摹仿造和传移模写,而是在迎合受众需求的前提下,在画中自然流露出独出机杼的笔意和优雅富丽的气韵,正如晚明顾复所言,仇英“必淘汰拙俗,而采掇菁华”,“其心师意匠,新新不穷,可谓用志不分,乃凝于神者乎?” [46] 这不是一般从事“苏州片”制作的画家们可比拟的。因此,从这个角度来了解“石渠本”和“辛丑本”《清明上河图》,我们对仇英在艺术创作中摹古与创新的认识,就更为深刻了。

连仇英自己也未曾料到的是,他当初直接或间接参与赝品制作,后世则变本加厉地假托其名制作更多的赝鼎,以致于到晚清时期有论 者指出:“仇英工笔称绝一时,三百年来赝本流传,真迹罕矣”, [47] 这就使得我们在研究其多本仇英款的《清明上河图》时遇到前所未有的难题。到目前为止,尚未有人对存世的诸本仇英款《清明上河图》作过翔实、系统的梳理、考订和研究,本文所探讨的“石渠本”和“辛丑本”或可作为窥豹之资、引玉之砖,为后继者提供索引,并祈望来者。

注释:

原文载于《 美术研究 》2017年第5期