劉永華,〈明清時期華南地區的祖先畫像崇拜習俗〉,載《厦大史學》第二輯,厦門:厦門大學出版社, 2006 ,頁 181-97 。感謝作者授權發佈。引用請以紙質本為準。

明清时期华南地区的祖先画像崇拜习俗

刘永华

近年来,数量可观的传世中国古代画像,开始引起社会史学家与艺术史学家的兴趣。在中国大陆与港台地区,饶宗颐、姜伯勤等学者考察了敦煌出土的肖像画,先后发表了相关论著。 [1] 吴卫鸣探讨了中国古代民间祖容像的所谓传承问题。 [2] 在美国,社会史学家伊佩霞( Patricia Buckley Ebrey )对宋代皇室的祖先崇拜进行考察,侧重讨论了当时对皇帝画像与塑像的崇拜,文中引证了多幅传世宋帝画像。 [3] 社会史学家罗友枝( Evelyn S. Rawski )与艺术史学家 Jan Stuart 对 Smithsonian Institution 的 Arthur M. Sackler Gallery 珍藏的明清祖先画像进行分析,出版了《崇拜祖先:中国的纪念肖像》一书。 [4] 人类学家 Eugene Cooper 根据在浙江兰溪发现的祖先画像,讨论了它们在重建系谱关系中的学术价值。 [5] 在法国,于贝尔·德罗绘( Hubert Delahaye )分析了中国古代的肖像画。 [6] 这些研究为考察中国画像崇拜史提供了必不可少的起点。不过,这一领域目前仍有几个重要问题需要进一步探讨。其一,饶、姜、 Ebrey 三人考察的主要是唐代至宋代情形,我们对画像崇拜在元明以来的情形还不甚了解。其二, Ebrey 、 Rawski 与 Stuart 考察的基本上是社会中上层人物的画像,至于下层百姓的画像及其崇拜,她们基本上没有触及。其三,而吴卫鸣与德罗绘关注的基本上是艺术史问题,对画像崇拜的实态着墨甚少。

本文并不是对中国祖先画像崇拜史的详尽研究。就时间而言,本文侧重明清两代(部分地区还涉及民国时期)。就地区而言,本文考察的主要是华南地区,尤其是江、浙、皖、赣、闽、粤等省的情形,而最为详尽的资料,得自笔者在闽西四保的田野调查。东北、华北、西北和西南等地区的情形,本文都没有触及。本文的意图在于,通过讨论明清时期华南地区的祖先画像崇拜,我们对这一时期中国祖先画像崇拜的普及情形、具体规制,崇拜的时间、场所、主体以及费用来源等问题,能够有一个初步的了解。另外,笔者还透过中国思想史的视野,揭示宋明以来士大夫对祖先画像的崇拜行为的暧昧态度。文章共分为四个部分,第一部分简单回顾历代对祖先画像崇拜的情况,第二部分讨论祖先画像崇拜的形制及制作时机,第三部分分析崇拜祖先画像的时间、场所及仪式,最后一部分考察宋明以来士大夫对画像及其崇拜的正统性的各种讨论。

一、中国历史上的祖先画像崇拜

画像,古称影、照、小影、小照、影像、容像、真容、神子或容子。根据清代学者的考证,画像在中国有着相当久远的历史。清初学者万斯大认为“画像之事,自古而有”。他举证说,《尚书》言“日月星辰山龙华虫作会”, [7] 《左传》言“远方图物”,说明虞夏时期即已有绘物之事。而《尚书》所言“乃审厥象,以形求说”, [8] 证明画像在商代即已出现。不过,他认为“特当时无有子孙绘其祖父者,故圣人不著于经”。 [9] 康熙时钱塘人厉鹗认为子孙绘其祖宗画像开始于汉代。 [10] 比较可信的应该是顾炎武的说法。他认为画像崇拜的习俗起源于战国时期,因为上古祭祀之时,“有尸以象神,而无所谓像也”,至春秋以后不闻有尸之事,“尸礼废而像事兴,盖在战国之时矣”,因而宋玉《招魂》始有“像设君室”之文。 [11] 然而,当时是否崇拜画像,则仍有待考证。

到了唐宋时代,崇拜画像的现象开始在一些社会群体中流行。根据姜伯勤考证,制作及崇拜画像的情形,在唐末五代时期的敦煌一度相当流行。唐代的“写真”一词,含有绘写真人真容的意义。五代时期,在去世之前“召良工”亦即画师,“预写生前之仪”,是相当流行的做法。这些像绘于锦帐之上,称作“真容”、“真仪”、“真影”、“绘影”、“影”、“貌”、“仪貌”、“像”等。像主死后,这些画像就作三时祭奠之用,而祭奠画像的所在,称作“真堂”或“影堂”。 [12]

对祖先画像的崇拜,在宋代成为全国相当流行的一种习俗。在《二程遗书》中,程颐曾在多次提及影和影堂(详下)。据说他的高祖少师有影帐,旁画二婢,其叔祖七郎也有影帐,亦旁画二婢,说明程颐一家原本有祭影的习惯。 [13] 司马光对影祭一说颇持非议,但在所著《司马氏书仪》中,仍沿用“影堂”一词(详下)。不难看出,这个词语在当时是相当流行的。只是在朱熹刻意提倡下,影堂一词才逐渐为祠堂所取代。但影堂一词,至清代还有不少人使用。宋人祭拜祖先画像的情形,在文献中留下了一些线索。据穆修(北宋祥符二年 [1009] 进士)《穆参军集》记载,任载的儿子康懿公为了祭祀其先,特建一堂供奉先人,取名为“家祠堂”,因此,“其严慈之尊,长幼之序,煌煌遗像,堂堂如生。”这证明任氏祠中挂有祖先画像。 [14] 总之,无论从影堂一词的流行程度看,还是从理学家的批评态度看,对祖先画像的崇拜,在宋代士大夫中间,应该是比较习见的风俗。

事实上,理学家们的批评,并不能革除对祖先画像的崇拜。在元代,崇拜祖先画像,是官方首肯的行为。《通制条格》 [ 编于延祐二年( 1315 年)前后 ] 论婚姻礼制,其二曰“纳采”,云:“主人具书,夙兴,奉以告于祠堂。”注云:“人之大伦,于礼为重,必当告庙而后行,示不忘祖。而今往往俱无祠堂,或画影及写立位牌亦是。”其六“庙见”下亦注云:“如无祠堂,或悬形及写位牌亦是。” [15] 这里的“影”和“形”,指的应是同一物事。可见在元代统治者看来,崇拜祖先画像,于礼制并无大碍。此期对的祖先画像崇拜,似与寺院有密切关联。莆田巨族陈氏先祖,曾在宋代捐赀创建景祥寺,并舍田七顷余,在寺侧建祠,奉祀先祖,由寺僧照看祖先。至元初,族人重修寺院、祠堂,其中有“重绘先影,增置圭租”二事,说明祠堂中所拜并非木主,而是画像,而这种崇拜行为,应可追溯至宋代。 [16] 另一个例子是莆田南湖山郑氏。郑氏早在后唐间( 923-936 )就捐建寺院,后来陆续捐田入寺,由寺僧照看祖先,“每遇岁时,享祀祖忌;中元,释氏备礼物,子孙拜谒,款纳如约不替”。至元代至元三十年( 1293 ),族人邀集寺僧重修寺院,“绘三祖像,崇奉于司马王庙之右”。 [17] 所谓“三祖”,指的就是南湖山郑氏在后唐时代的三位祖先。徐乾学《读礼通考》引《元史》云:“耶律希亮性至孝,因厄遐方,家赀散亡已尽,仅藏祖考画像,四时就穹庐陈列致奠,尽诚敬,朔漠之人咸相聚来观,叹曰:‘此中土之礼也。’” [18] 这是元代祖先画像崇拜的另一个例证。

石谷风编著《徽州容像艺术》( 2001 ),页 4 。

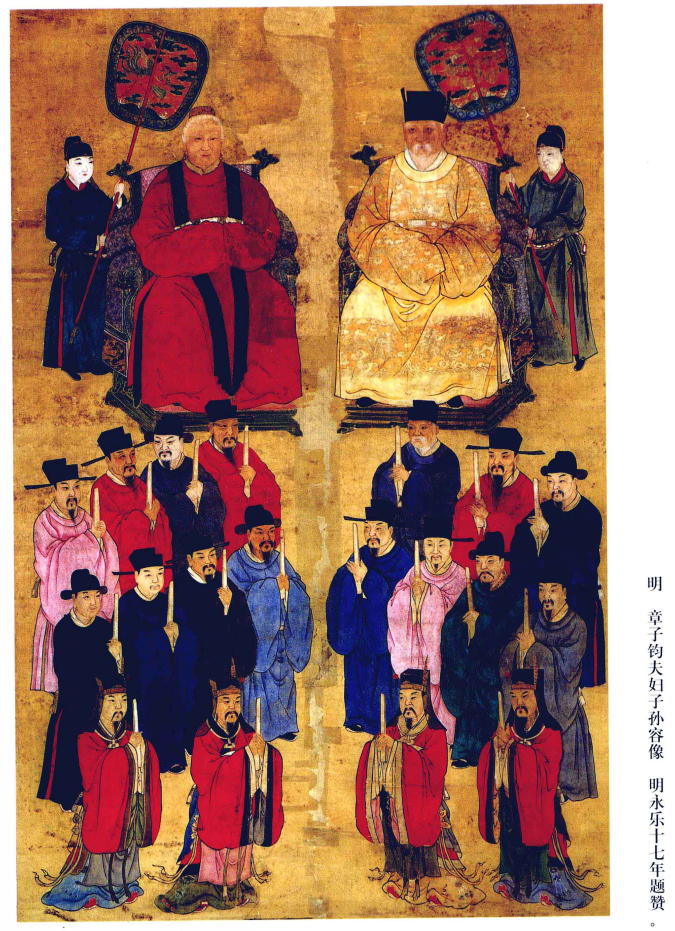

到了明代,为自己和上祖画像是比较流行的一种现象。顾起元在《客座赘语》中提到他曾经眼的十七幅各具神韵的士大夫画像,其中有倪文僖公(倪谦)、倪文毅公(倪岳)、王襄敏公(王以旂)、都督刘玺、太史陈沂等人的肖像。 [19] 崇拜画像的习俗,在当时应当也相当流行。其见诸史志者,如:江苏太仓州,崇祯二年( 1629 )刊《太仓州志》载云:“正月一日,举家长幼男女皆夙兴盛服,先设香烛、茶果等物,列拜于上下神祗,以祈一岁之福。次谒祠堂或悬祖宗影像,设神主于中堂,具香烛、糕果、茶饭以祀其先,而列拜焉。” [20] 江苏昆山,嘉靖刊与万历四年( 1576 年)刊《昆山县志》均云:“正月岁朝,以祖考遗像悬之中堂,男女参毕,始贺尊长,更出贺交亲。” [21] 下文将要引述的《诸稽县志》提到,在当地新年期间所悬挂的祖先画像中,相当部分“皆明代衣冠”。笔者在福建连城县四堡也发现了部分应是明代绘制的祖先画像,比如雾阁村的《雄公像》,这是轴四代画像,最早的一代是邹氏十二代祖先邹雄( 1488-1581 );第二代是他的儿子邹学圣( 1523-1598 );第三代是学圣的五个儿子:邹承鲁(生卒年不详)、邹仰鲁( 1568-1634 )、邹望鲁( 1574-1594 )、邹希孟( 1578-1643 )与邹宪鲁( 1584-1645 );第四代是学圣的孙辈共二十五人,这些人都生活于明清之际。不过,从画像看,这些人身穿明代衣冠。可以断定,这轴画像是在明末画成的。 [22] 这些记载与实物,都间接地说明了当地在明代存在祖先画像崇拜的习俗。

徽州棠樾鲍氏祖图

清嘉庆年间,两淮盐运总商鲍志道用十七两黄金聘请两位宫廷画师来到棠樾村,为鲍家先祖及长者画像,其中有鲍氏十六世祖、明嘉靖工部尚书鲍象贤像。载张建平著《徽州:捡拾历史的碎片》( 2016 ),页 152-53 。

对清代以来华南各地祖先画像崇拜的分布情况,我们有比较全面的了解。根据清代、民国时期地方志的记载,我们知道这种习俗至少存在于下表所列地区。从表一可以看到,对祖先画像的崇拜,可见于苏、浙、皖、赣、闽、粤等省份,在江苏与浙江两省尤为普遍。应该说,这份清单远远不是全面、详尽的,但祖像崇拜的流行状况,于此已可足见一斑。

表一 清代华南地区画像崇拜流行地区表

| 省份 | 府、州、县名 |

| 江苏 | 上海,华亭,嘉定,宝山,崇明,吴县,元和,昆山,太仓,江阴,宜兴,武进,阳湖,丹阳,泰兴,通州,如皋,淮安 |

| 浙江 | 杭州,钱塘,杭县,富阳,昌化,建德,寿昌,遂安,分水,新登,萧山,嘉兴,秀水,海宁,石门,乌程,武康,长兴,宁波,奉化,象山,镇海,慈溪,余姚,定海,山阴,会稽,诸暨,上虞,天台,太平,玉环,汤溪,兰溪,武义,东阳,泰顺,丽水,景宁,缙云,云和,于潜,桐乡,归安,德清,安吉,鄞县,浦江,龙游,常山 |

| 安徽 | 和州,安庆,桐城,望江,宿松,来安,全椒,绩溪,泾县,歙县,祁门,石埭,建德 |

| 江西 | 乐平,铅山,吉安,安远,长宁,南康 |

| 福建 | 长汀,上杭,武平,连城,永定,莆田,政和,宁德,福鼎 |

| 广东 | 曲江,韶州,始兴,高明,电白 |

资料来源:

1 、江苏省:丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 9 , 18 , 57 , 71 , 377 , 384 , 393 , 401 , 415 , 459 , 462 , 468 , 480 , 511 , 517 , 522 , 528 页;

2 、浙江省:丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 565 , 592 , 599 , 609-610 , 616 , 619-620 , 623 , 629 , 632 , 637 , 640 , 642 , 644 , 651 , 655 , 664 , 667 , 670-671 , 673 , 677 , 722-723 , 736-737 , 743 , 750 , 756 , 764 , 766 , 768 , 773-774 , 777 , 784 , 787 , 789 , 791-792 , 804 , 806 , 821 , 823 , 824 , 827 , 834 , 836 , 849 , 860 , 863 , 872 , 873 , 874-875 , 875 , 879-880 , 882 , 898 , 901-902 , 903 , 914 , 918 , 921 , 929 , 933 页;

3 、安徽省:丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 946 , 955 , 965 , 966 , 970 , 1004 , 1007 , 1030 , 1032 , 1033 , 1034 , 1037 , 1044 , 1046 页;

4 、江西省:丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 1064 , 1093 , 1146 , 1173 , 1175 , 1181 页;

5 、福建省:丘永源主编:《长汀县志》卷三十五,《风俗》。北京:三联书店, 1993 年,第 853 页;丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 1333 页;民国三十年《武平县志》卷十九,《礼俗志》。武平:福建省武平县志编篡委员会标点本, 1986 年,第 416 页;康熙五年《连城县志》卷二,《舆地志·岁时》。北京:方志出版社, 1997 年,第 49 页;民国三十八年石印本《永定县志》卷十五,《礼俗志》,中国地方志集成本,页 4 上;李升宝主编:《清流县志》卷二十八,《宗教风俗》。北京:中华书局, 1994 年,第 692 页。民国三十四年修《民国莆田县志》卷八,《风俗志下·岁时》,中国地方志集成本,页 24 上;丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 1261 , 1273 , 1283 页。

6 、广东省:丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·中南卷》,北京:书目文献出版社, 1991 年,第 703 , 706 , 715 , 809 , 846 页。

二、祖先画像的形制及制作时机

明清时期的祖先画像,以画像所绘世代论,大体有一代像与多代像两种类型。民国十一年印行的《杭州府志》引《武林新年杂咏题注》云:“岁终,悬祖先像。新年晨,各设供,至落灯而罢,俗称‘神子’。其三、五世合绘一幅者,则曰‘代图’,亦曰‘三代容’、‘五代容’。” [23] 顾銕卿的《清嘉录》亦称:祖先画像,“杭俗谓之神子”,“其三五世合绘一幅者,则曰代图,亦曰三代图、五代图”。 [24] 大约“神子”是杭州一带对祖先画像的笼统称呼,而代图或三代图与五代图则是当地对三代或五代祖先合像的专门称呼。一代像的例子,可见于宣统二年( 1910 年)刊《诸稽县志》:“除夕,人家于堂中悬祖先像。枫桥、长道、地光、裕堂所悬,皆明代衣冠。左布政使陈性学夫妇像,为其孙洪绶所画,萧山来斯行书赞。各像皆高大逾常,俗谓之大神像。” [25] 多代像中,最为习见的是三代像与五代像,七代者比较少见,二代、四代、六代、九代者则十分罕见。 [26] 因此,在上引两条资料中,只有“三代容(图)”、“五代容(图)”的称呼,而不见二代、四代或六代的说法,这并不是偶然的。

笔者所见的闽西祖先画像,像中人物一般采取坐姿。一代像往往绘有夫妇两人或数人(如上引资料中陈性学夫妇像),都采用男性居左,女性居右的排列方式。若有妻妾两人,则男性居中,先娶之正室居左,后娶之妻或妾居右。若有妻妾三人,则有两种排列方式:一则男性居左,先娶之正室居男性之右,后娶之妻或妾依地位居于男性之下;一则男性居上,女性居下,女性之中,地位最尊者居中,其余依地位之尊卑居于最尊者之左右。多代图则在男左女右原则的基础上,加上排行与世代的原则。排行的基本原则是,年长者居左,年幼者居右。但因同辈兄弟人数的不同,具体的排列方式也有差别:若兄弟人数是个奇数,则最长者居中,其余依出生年月之先后排列于最长者之左右;若兄弟人数是个偶数,则最长者居中间偏左,次居中间偏右,其余则依出生年月之先后排列于两者之左右。世代的原则比较简单:辈分尊者居于画像上端,辈分卑者居与画像下端。试以福建省连城县四堡乡雾阁村明代邹氏《礼崇公像》 [27] 为例。此像共绘有七人。位于画像最上端的是邹礼崇( 1463-1542 年)及其第一个夫人赖氏一娘,礼崇居左,赖氏居右;中间是礼崇续娶的妻妾李细姑与罗托娘,李氏居左,罗氏居右;位于画像下端的是邹礼崇的邹雄( 1488-1581 年)、邹俊( 1496 年 – ?)和邹杰( 1509-1550 年)等三个儿子,其中邹雄居中,邹俊居于邹雄之左偏下,邹杰居于邹雄之右偏下。 [28]

对于祖先画像像主的穿戴,伊佩霞曾提出一种看法。在《剑桥插图中国史》一书中,她插入了一张来自闽西连城县吴氏宗族的祖先画像。她注意到像中人物都穿有官服,她的解释是:“尽管这些人在生活中都是普通人,但在画中却身穿官服,反映了对他们在天国中能够获得这样地位的希望。” [29] 换句话说,她认为官服与像主的生平并无关联,反映的只是子孙对祖先在阴间生活的一种期望。笔者在闽西的调查所得,与此有所出入。当地老人认为,像主的穿戴,视其生前情形而定,并不存在随意给像主画上官服的情形。证之实物,也是如此。以同样来自连城县的祖先画像为例。这幅画像是笔者在四保乡双泉村经眼的《鼎璜公像》。此像为三代图,绘有以邹鼎璜为中心的上下三代祖先。位于画像上端第一排的,是鼎璜的父亲邹希召( 1608-1684 )、母亲马氏( 1606-1691 )。第二排是鼎璜( 1645-1723 )及其原配马氏( 1645-1687 )、继配黄氏( 1647-? )。第三排是鼎璜的四个儿子弼世( 1667-1704 )、觉世( 1668-1736 )、宁世( 1676-1763 )与宰世( 1681-1753 )。位于画像下端的是鼎璜的四个媳妇马氏 I ( 1667-1795? )、罗氏( 1665-1737 )、马氏 II ( 1679-1753 )与江氏( 1673-1742 )。画像共有十三人,其中获得过功名者三人:希召是乡饮耆宾,鼎璜与宁世均为郡庠生。 [30] 从画像上看,他们的服饰与其他人有所区别。在他们的肩上有“坎肩”,而其他人没有。当然,笔者并非服饰史专家,对画像中的服饰本身并无研究。不过,可以肯定的是,至少就闽西祖先画像而言,有无功名在像主的服饰上是有体现的。

除了祖先的肖像之外,部分祖先画像还绘有木主、人物、山水、草木等其他物事,有的则写有像赞。笔者所见闽西地区的祖先画像,经常画有木主。比如连城县四堡乡双泉村邹氏的清代《弼世公像》,除绘有十九至二十一世三代祖先的肖像外,在画像的下端,还绘有木主一座,上面写有二十二代至二十六世祖先的名字。从这些祖先名字的字迹判断,它们应该是分批写上去的。大概在绘像之初,即画上木主,以备后来之需。数代之后,子孙便将最近几代未有肖像的祖先之名写于木主之上。这种木主的形状与祖先排列原则,与当地放在祖厅和祠堂中的木主(或曰神主)是一样的。 [31] 上文提及的《鼎璜公像》上,并没有画木主。不过,在画像的上端,绘有人物、山水与草木画共三幅。居中的是人物画,画的是八仙过海的故事,两侧则分别画有山水、草木。 [32] 有些画像上面,除祖先肖像外,还写有像赞一类的文字。上引《诸稽县志》所载,即说明浙江省有的祖像是有像赞的。闽西的祖先画像,经常在每个祖先肖像之上,写上祖先的名字,以便子孙辨认,但写有像赞的情况很是罕见。不过,在当地的族谱中,有大量像赞一类的文字,大约当地人很少有将像赞文字写上画像的。 [33] 末了,还要提及行乐图的问题。说起行乐图,许多人自然会想起《古今小说》中的《滕大尹鬼断家私》这则故事。书中的顺天府香河县滕知县,就是借助一轴行乐图,巧妙地断了(“鬼断”)一桩分家的民事纠纷案。这轴行乐图“乃是一个坐像,乌纱白发,画得风采如生,怀中抱着婴儿,一只手指着地下”。 [34] 不过,书中的行乐图似乎并未成为崇拜的对象。笔者从未见过行乐图,但在批阅的大量福建族谱中,发现不少行乐图赞一类的文字。不过,从这些文字中,我们已很难推断明清两代的人是否崇拜行乐图了。 [35]

画像制作的时机,有不同情形。一方面,不少画像,尤其是一代像,是在像主生前画成的。万斯大在“与张仲嘉论画像书”中提到:“今天下士大夫与之谈礼,必曰像不可增。一至其亲不忍言之际,断断乎无或有一人焉能违俗而不绘者。” [36] 也就是说,画像是在亲人断气之前画就的。闽西四堡新奕堂《邹氏族谱》收录有守轩公所撰“真容小引”一文,记画像制作之始末甚详,兹引述全文于下。

吴道子传神阿楮,顾长康颊上添毫。写真贻后,由来尚矣。虔俗每岁腊辰祓舍后,请祖若父真容出悬中堂,设香供以祀,此孝慈忾闻懓见之思欤!壬寅( 1782 年)春,郑子鹭洲雅擅丹青,束装来游,诸儿曹请写予真。予惟身体发肤受之父母,由父母而溯之,始祖以降,高祖以上,悉为身所自出。吾家自六郎公发祥以来,派衍二十世有奇,欲尽得其音容而祀之穷,于势所不能。即考生年卒月,谱系往往残缺失次。高曾以后,图像间存。红蝉碧蠹之余,屡易画工之手,名为写真,而实非真。要有惟寄凄怆怵惕于昭明熏蒿耳。系惟我父我母音容可接,笑语犹存,乃因儿曹之请,追摹三老之真于上,予夫妇序列于下,俾后嗣披览,念我不忘,益念我父母不忘焉。我祖以上,惟序其世次,详其生卒,使世系昭穆梨然在目。此虽谓予父子之真,即列祖之真在焉,可也。后之克绍厥绪者,溯水木之根源,展孝思于不匮,是则予所属望而靡极也夫!后之人其勖诸。 [37]

毋庸置疑,邹守轩的这轴画像,是在像主生前画成的。像上除守轩夫妇自己之外,还有他父母的肖像。另外,从文字上推敲,像上应还包括了祖父以上的世系与生卒日期,所以,文中说“此虽谓予父子之真,即列祖之真在焉,可也”。另一方面,多代像必定是在像主过世之后画成的。如上文中提到的守轩父母的肖像,毫无疑问是在他们过世相当长一段时间之后画就的。还有一种情形,是像主在生前绘有画像,待死后遇有封赠,则改绘画像。清人甘立媃( 1743-1819 )记重绘其丈夫画像事云:“先夫谢世,历今三十有六年矣。嘉庆己巳( 1809 ),以次儿官县令,恭遇覃恩赐赠文林郎安徽宁国府南陵县知县。将旧容儒巾襕衫,更绘朝冠朝服于恭领敕轴时。”为此,她特定赋诗一首,以奉告先夫。 [38] 这应当是比较特殊的情形。上引文字还提到画师,有关这些画师的情形,目前已基本不可考了。 Cooper 提到,在浙江兰溪,民国时期制作一辐画像的工资是四石大米,或是十六块银元,可见并不便宜。 [39]

三、祖先画像的崇拜时间、场所与仪式

关于崇拜祖先画像的时间,民国二十五年( 1936 年)印行的《浙江新志》有这样一则记载:“ [ 元旦 ] 悬先人神像,供设糕果,家于元旦率子侄辈拜先像。……至十八日收灯,将祖先影像收藏,设飨祭祀,于是年节终了。” [40] 也就是说,在旧历元旦这天,人们开始挂祖先画像,至十八日花灯结束之时,便将画像收起。这则《浙江新志》的资料,只能说反映了浙江全省崇拜祖先画像的大体情形。事实上,各地的差别是不小的。开始挂祖像的日子,固然以元旦为多,而撤像之日则各地差异甚大。比如杭州府,“岁终,悬祖先像,新年晨各设供,至落灯而罢,俗称‘神子’。” [41] 这说明当地是除夕开始挂祖先画像,至落灯后收起。《清嘉录》记载的也是杭州一带的风俗,但其说法与《杭州府志》所载不尽相同。书中论及挂像时称:“或三日、五日、十日、上元夜始祭而收者”。 [42] 桐乡县于“ [ 元旦 ] 先一夕,悬祖考像于中堂,设果肴,奠酒食,三日乃撤 , ” [43] 这就是说,桐乡于除夕开始挂像 , 三日之后也就是正月初二收起。归安县的情况要复杂一些,光绪八年刊《归安县志》称:“元旦俱悬先人遗像,或三日,或五日,每日献茶果,撤像之日设馔享之(有悬至十八日,于正月初二、十三、十五、十八等日并设享祀者)。” [44] 定海厅的祖先画像要挂两次、撤两次。光绪十一年《定海厅志》称:“元日先夕,悬列代画像于中堂享之。既徹,设香茗、果饵,朝夕拜,至五日止,又享之。十三日复悬,如初礼。至十八日止,亦如初。” [45] 龙游县挂像时间比较早,开始于十二月二十四日。民国十四年印行的《龙游县志》称:“除夕陈祖先遗像”,注云:“案万历壬子( 1612 )志:二十四日陈列祖先像,则明时风俗也”。 [46] 这说明,龙游在明代已有祭祀祖先画像的习俗,而且当时腊月二十四开始挂像,到民国时期,则变为除夕开始挂像。

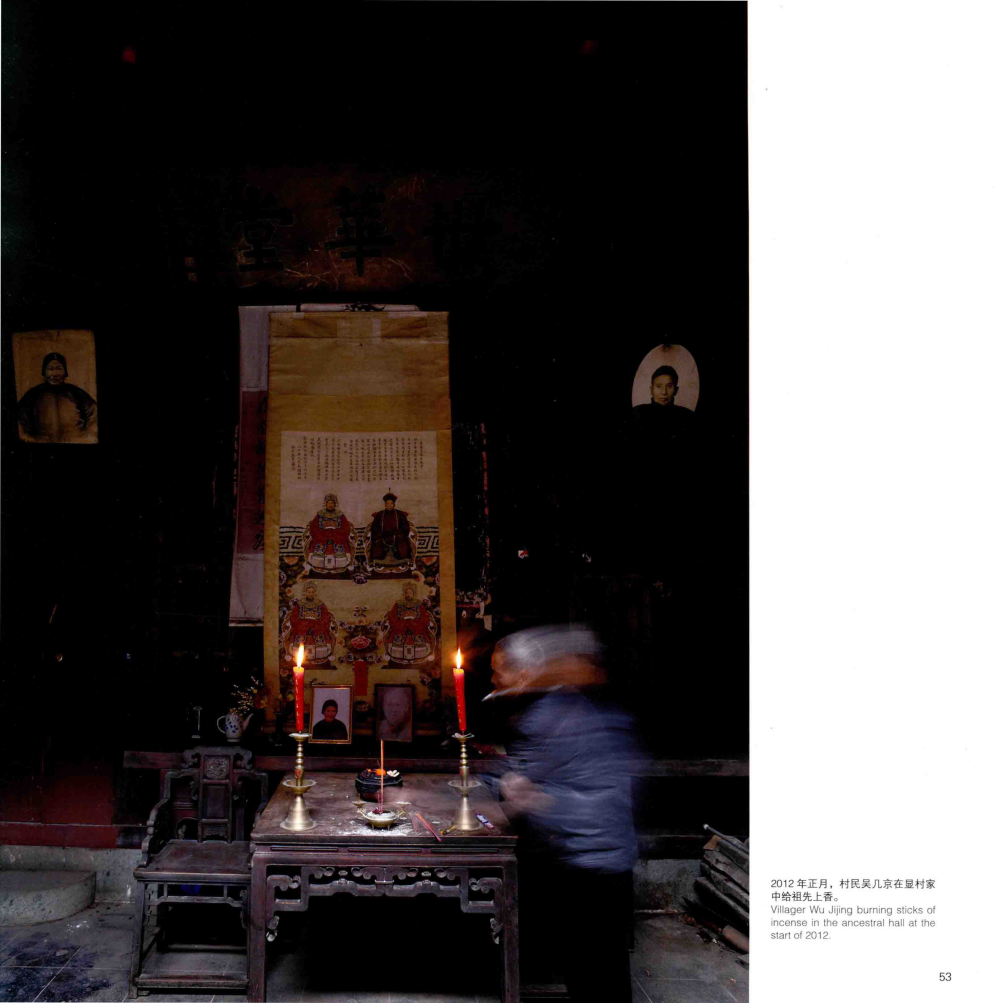

2012 年正月,徽州显村

张建平著《徽州:捡拾历史的碎片》 ,页 53 。

江苏各地,挂祖像的时间也有不少差别。民国十四年刊《盛湖志》云:“除夕,悬祖先遗像(至来岁正月初三日或初五日设荤飨拜之,卷藏,曰‘收神子’),” [47] 说明盛湖共挂祖像四天或六天。根据嘉庆十六年刊《如皋县志》,如皋县在“新岁悬先人遗像,元日设馔,余日献茶果,或四日、五日收像,亦有至元宵张灯后始收者”。 [48] 光绪七年刊《昆新两县续修合志》则有“元旦供奉先像,或四五日,或半月不等。此外,冬至悬先像二日” [49] 的记载,表明昆山一带除在春节期间挂像外,冬至祭祀祖先时也将祖像挂出。福建各地大多在十二月二十五日开始挂祖像,至正月十六日收起。按,福建以十二月二十五日为“入年假”,当日早晨,各家将室内室外打扫干净,这就是上节《真容小引》所说的“祓舍”。祓舍之后,便将祖像挂起。 [50] 除春节期间外,闽东北地区有在中元节挂祖像的习俗。比如,民国八年刊《政和县志》称:“中元节,家悬先祖遗像,致祭,焚纸币。” [51] 乾隆《宁德县志》亦称:“ [ 七月 ] 十五中元,行秋祭礼。先于朔日净祠宇,铺几筵,悬先人像,谓之‘接祖’。” [52] 安徽各地,多半于十二月二十四日开始挂祖先画像。如乾隆三十三年( 1768 )刊《望江县志》云:“ [ 十二月 ] 二十四日,古云‘腊嘉平’,俗谓‘小年’。洒扫室宇,陈香灯供具,悬祖先像于堂中,率子姓拜之,谓之‘接祖宗’。” [53] 民国二十四年刊《石埭县志》云:“ [ 十二月 ] 二十四夜,祀灶。悬祖先像祭奠,至正月十六日始罢。” [54] 从这条资料还可看到,当地撤像时间是元宵之次日。歙县则是在元旦当日挂像,至十八日始撤。乾隆二十六年印行的《歙县志》云:“正月悬祖容于庭,张灯设饮,至元宵后三日撤,谓之‘十八朝’。” [55] 在江西,我们发现至少有六县存在崇拜祖先画像的习俗,这六县均于除夕日开始挂像,但何日撤像则不得而知。 [56] 在江西还有忌日悬挂祖先画像的习俗。前引甘立媃记其祭亡父事云:“八月二十九日,抵家。次日,为先严百岁冥辰,即至外家,率侄辈于祖龛真容前行祭祝礼。” [57]

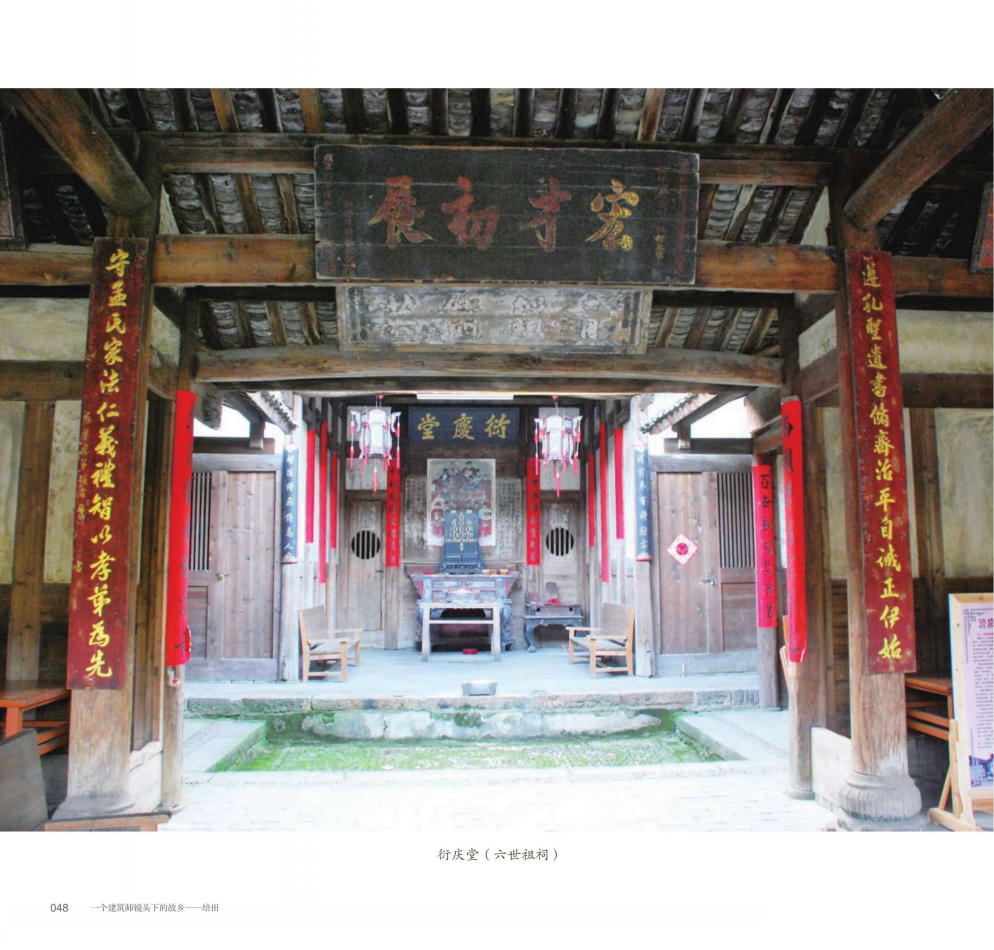

根据上引莆田徐氏与郑氏资料,在宋元时期,祖先画像经常悬挂在附属于寺院的祠堂之内。而从明清时期的文献看,祖先画像的悬挂场所,一般是在厅堂之中。如上海《蒲溪小志》云:“初一日曰元旦。……堂中悬列祖像,设果品、糕饵之属,率子弟肃衣冠拜之。” [58] 康熙三十四年( 1695 )刊《常州府志》云:“ [ 除夕 ] 晚烧焰炉,放纸炮,围炉饮守岁酒,悬先像于堂中拜之。” [59] 《同治铅山县志》云:“除夕,比户换新联,贴彩钱,悬先人像,陈设果馔祀之。” [60] 上引万历《昆山县志》与《光绪桐乡县志》的记载,表明江苏昆山与浙江桐乡两地也在中堂祭拜祖先画像。也有悬挂于祖堂和祠堂之内的。如民国十六年刊《象山县志》云:“除夕,士大夫家各悬祖先容像于祖堂,曰‘上容’。其三五世合绘一图者,曰‘三代容’。至明正落灯后,祀而卷藏之,曰‘落容’。” [61] 光绪《昆新两县续修合志》称:“冬至悬先像二日,聚族姓展拜。旧惟邑中王氏行之,兵燹后此礼不复得见矣。” [62] 上引《乾隆宁德县志》的资料中,也指出祖像是悬挂于祠堂之中的。根据笔者的调查,上杭县和长汀县也有将祖像挂于祠堂中的。

闽西培田吴氏衍庆堂

吴念民《一个建筑师镜头下的故乡——培田》( 2017 ),页48。

根据祖先画像悬挂的场所,我们大致可推断出它的崇拜主体。一方面,假如画像是悬挂于厅堂之中,其崇拜者包括了自单一的家户到包含若干家户的房,因为厅堂既可从属于一个家户,也可从属于若干家户(此即所谓的“祖厅”或“众厅”)。如上引《铅山县志》资料中,“比户”一词清楚地说明了崇拜者是各个单一的家户。同时,假如涉及的是考妣之像,而兄弟又未分家,则崇拜的主体也应是单一的家户。反过来说,若是数代之像,则其崇拜者通常应包括数个而不是一个家户。笔者在福建省四堡乡所看到的,绝大多数都是这种数代像。事实上,在那里,一个家户可从属于数量不等的几个崇拜祖像的群体。理由很简单,从一个家户的角度看,可能好几代的祖先都有各自的画像。比如,四堡乡雾阁村邹氏士俊公的后裔,每年至少须参与三位先祖的画像崇拜仪式。这三位是:十一世祖邹礼崇,十二世祖邹雄,十五世祖邹士俊。另一方面,对于悬挂于祖堂或祠堂中的画像来说,崇拜者毫无疑问是该堂或该祠的子孙。此外,在江南某些地方,非该祖先派下的子孙,也参加祭拜祖先画像的活动。民国《杭州府志》载云:“按,今俗,元旦奉先代及祖父遗像悬之别室,曰‘神子’,又名‘容子’,朝夕燃香烛,供蔬果、酒食,至落灯始除。戚族贺岁者先拜神子,乃贺主人,即《风俗考》所谓‘影堂’也。” [63] 光绪三年( 1877 )刊《鄞县志》亦云:“ [ 元旦 ] 祖堂悬列代画像,客至则拜,疏者辞。” [64]

地方史志对于崇拜祖像的仪式,多半只有寥寥数字。比如,民国十四年刊《盛湖志》记祖先画像祭拜习俗云:“元旦,主人昧爽起,肃衣冠诣中堂拜天,次拜灶,次拜祠堂及先人遗像(先于除夕设香烛及糕果、茶酒等仪),次拜家长。……除夕,悬祖先遗像(至来岁正月初三日或初五日设荤飨拜之,卷藏,曰‘收神子’)。” [65] 从这条资料中,我们仅可看出的是,正月初三或初五日设荤拜像,除此之外,仅设糕点、果品、茶、酒等素食以供奉祖先。根据笔者对闽西四保、培田等地的调查,拜像仪式与在祠堂、坟墓举行的祭祖仪式大体相似,均有主祭行礼,礼生唱礼。中间由礼生读祭文,称颂祖德宗功。祭文之形式如下。

祭九世祖考吴东溪公、妣罗氏太婆神像前文裔钦、宗道两房主祭 等伏以律中太簇,气转鸿钧。天运新禧,曾献椒花之颂;人思报本,敢忘秬鬯之馨。虔惟我祖奏伟绩于闽藩,才优掾吏;扬徽音于巾帼,节著松筠。统绪缵三宗,志善继而事善述;云礽开百代,谟丕显而烈丕承。德积于前,永怀克孝克友;泽垂于后,长赓绵瓞绵瓜。履兹新岁,敬荐牲牷。衣冠俊美,鼓吹休明,仰冀局歆。庶先民具醉具饱,默降遐福,俾后嗣寝炽寝昌,簪缨绪起,富贵绵长。尚飨。 [66]

崇拜祖像的开销,自然由该祖先的子孙承担。但是,他们是如何承担这些开销的呢?地方史志也一般是语焉不详的。这里仅就笔者在四堡调查中搜集到的资料,对此加以说明。四堡的家族都有不少土地,但绝大部分族田都不属全族所有,而是从属于各个大小祖先,因此,当地也称族田为“祖公田”。绝大部分的祖公田,都来源于分家时的提留,而不是由捐助的方式设置的。这种祖公田的收益,自然是由该祖先派下子孙分沾的。祖公田的管理,一般采取轮流值理的方式,即由该祖先的儿子所组成的各房,轮流负责祖公田的耕种或租赁。轮到管理祖公田的房,当地称“值祭房”,因为它不仅要当年负责祖公田的管理,更重要的是,它得主持当年对该祖先的祭祀。祭祀祖先的开销,便来自于祖公田的收益。假如该祖先是有画像的,崇拜画像的开销,自然也来自于祖公田的收益。试以四堡雾阁村邹氏定祚公房为例。邹述文( 1692-1756 年),字信徵,号定祚,是邹氏十八代祖。他生有儿子四人:长子时通早逝;次子鋐猷( 1723-1772 年),字正望,号龙川;三子鋐起( 1726-1762 年),字正仪,号龙冈;幼子鋐兴( 1732-1816 年),字正予,号龙泉。龙川、龙冈与龙泉是定祚公房组织各种活动的三个主体。邹述文生前置买了许多土地,分家时便提留不少土地作为祖公田。每年祭拜定祚公画像的活动,即由龙川、龙冈与龙泉轮流负责。 [67] 在四堡,笔者还发现“拜图田”的名目, [68] 这里的“图”指的是祖先画像,拜图田显然是专门用于拜祖像的田产,但是这类土地的设置、管理及收益情形,现在已不可考了。

通过上述讨论,我们已知道,在绝大多数地方,人们在新年前后祭拜祖先画像,在其他时间拜祖像的情形十分罕见。为什么人们选择在这个时间祭拜祖像呢?瑞典人类学家 Göran Aijmer 曾就清代两湖地区的资料,对新年的祖先崇拜进行了象征人类学的分析。他观察到,在两湖地区的新年习俗中,祖先崇拜扮演着十分重要乃至中心的角色。这在家户的层面得到最为清楚的表达。在过“小年”(正月二十四日)之时,人们将灶神送上天,再将祖先接下来。这意味着祖先取代灶神,暂时在家户的仪式中占据中心的位置。不过, Aijmer 认为,新年期间的祖先,是以木主为媒介,也就是以阳的形式降临家户的。 [69] 这是个很有意思的假说。我们知道,尽管祖先画像和木主不尽相同的,两者之间其实有不容忽视的联系。许多画像上绘有木主就证明了这点。 Aijmer 还指出,新年祭祖与重阳祭祖有着内在的联系。在重阳节,人们登上高处,遥祭祖先(人 Ò 祖先)。到了小年,祖先便“回访”人间(祖先 Ò 人)。 [70] 还应注意到,中国传统的阴阳学说,认为冬至是阳由衰到盛的开始。 [71] 华南地区多于此日入祠祭祖,人们祭拜的是木主,亦即以阳的形式存在的祖先。在冬至过后不久的新年期间祭拜祖先画像,与这个阳始盛而阴始衰的时机应有相当大关联。

四、士大夫的态度

在中国古代丧礼与祭礼中,祖先灵魂依附的介质或方式,计有尸、木主、重、魂帛、画像、塑像等种类。尸指祭祀时代死者受祭、象征死者神灵的人,以臣下或死者的晚辈充任。 [72] 木主又称神主、栗主,是为死者所设的木制的牌位。祭祀死者时,死者之神即依其主以享受祭物。 [73] 木主是在死者安葬、并行虞祭之后才制作的。在此之前,人始死时,则是以重为主以依神。所谓重,也是用木刊凿成的,士之重木长三尺。 [74] 魂帛,根据清人吴荣光的考证,是在丧礼中,“用白绢折为长条,交互穿贯,如世俗所谓同心结式,上出其首,旁出两耳,下垂其余为两足,肖人之形……于左书死者生年、月、日、时,右书卒年、月、日、时”,始死时设之,葬后立主,埋于墓侧。 [75] 上述六种祖先凭依的方式中,尸仅存在于上古之时,战国以后不复有行之者。在后世的丧礼与祭礼中,人们采用的是后五种方式。这五种方式又可大致分成两类:一是木主与重,其制作不须以死者或祖先的肖像为基础,它们只是一种象征;一是画像与塑像,它们是——至少人们认为是——以死者或祖先的原貌为基础制作的;而魂帛大体是介于两者之间的一种方式。

有关在丧礼与祭礼中应采取何种祭祖方式,尤其是究竟可否用画像,历来就有争议。最早对画像崇拜发难的,是北宋的程颐。在《二程遗书》中,他在两个不同的场合提到影与影堂,以此指称区别于寝(厅)的祭祖场所。 [76] 在回答“今士庶家不可立庙,当如何也?”这一问题时,他指出:“庶人祭于寝,今之正厅是也。凡礼,以义起之可也。如富家及士,置一影堂亦可。但祭时不可用影。” [77] 为何祭祀不可用影呢?程颐指出:“大凡影不可用祭。若用影祭,须无一毫差方可。若多一茎须,便是别人。” [78] 又说:“今人以影祭,或画工所传,一髭发不当,则所祭已是别人,大不便。” [79] 从表面看,程颐反对拜像的理由,是多数画像无法逼真地绘写祖先的形象。但是,正如明人林俊(成化进士)指出的,他的本意无非是“恐堕像设之二氏以立教也”, [80] 也就是说,程颐反对画像,倡导使用木主,主要是出于与佛、道二教划清界限的需要。这确实道出了程颐的初衷。 [81]

与程颐同时代的司马光,也提到影堂。《司马氏书仪》云:“仁宗时,尝有诏听太子少保以上皆立家庙,而有司终不为之定制度,惟文潞公(即文彦博)立庙于西京,他人皆莫之立,故今但以影堂言之。” [82] 司马光也反对采用影祭,不过,其理由与程颐不同:

古者凿木为重,以主其神。今令式亦如之。然士民之家,未尝识也,故用束帛依神,谓之魂帛,亦古礼之遗意也。世俗皆画影,置于魂帛之后。男子生时有画像,用之犹无所谓。至于妇人生时深居闺门,出则乘辎軿,拥蔽其面。既死,岂可使画工直入深室,揭掩面之帛,执笔訾相,画其容貌。此殊为非礼。 [83]

与程颐相比,司马光反对影祭的理由,更多考虑伦理的问题。朱熹不单反对影祭,而且为避免误解,干脆借用“祠堂”一词代替“影堂”这个词。 [84] 不过,根据伊佩霞考证,朱熹在指称他人的祠堂时,仍就使用了“影堂”一词。 [85]

至明代,神明的塑像成为士大夫争论的焦点。洪武三年( 1370 年),诏天下城隍止立神主,称某府州县城隍之神,前时爵号,一皆革去。 [86] 此即以神主取代塑像。另一个重要的事件发生在嘉靖年间( 1522-1566 ),这次争论的是要不要以木主取代孔子塑像。 [87] 在祖先画像的问题上,不少明代士大夫不同意程、朱的看法,认为应对画像崇拜采取相对宽容的态度。在这方面,林俊、刘世节、吕坤等人的看法具有代表性。前引林俊以“绘形以自志丰衰之候,孝子顺孙,因之有感”,认为应本着“礼以义起”的原则,“以像代主”。 [88] 刘世节则认为,画像崇拜的出现有其必然性,所谓“祭祀用尸,其义精深。尸不能行也,而易以木主。主不能行也,而易之画像。二者犹有用尸之义”。程、朱谓影像与祖考无干,实是矫枉过正,刘世节反问道:假如画像与祖考无关,那么,“不知数寸之木,与祖何相干也”? [89] 吕坤(万历进士)的看法,与林俊有几分相似,他认为拜像之事出自人情之需:

影堂继视也,此无声之亲也。旦暮瞻依,死而凝睇,长望终古,不复见焉。孝子无奈思何也,故塑之邻壁,偶闻行道,偶见形容,仿佛乎吾亲也,犹伤心随涕焉。真邪?幻邪?梦邪?瞑而在目邪?恍然失矣。像之不犹似乎?视主不犹亲乎?

他指出,“古有铸金刻木琢石塑土以像亲者,皆出于思慕之极无聊不得已之情,亦何病于礼乎?孝子慈孙,于木主、影帐两存之可也,不必于有,不必于无亦可也”。 [90] 另外,明人汤铎在《家礼会通》( 1450 年刻本)一书中也认为,在重要祭祀场所,人们应该将祖先画像悬挂起来。 [91]

有清一代,也出现有若干赞成祖先画像的士大夫,其中尤以万斯大与徐乾学最为出名。万斯大从正反两面论证了他赞成崇拜画像的主张。首先,他认为司马光关于画像“非古”的观点是不准确的,因为在夏商两代已有画像之事。其次,古代的尸礼的根本,在于“以孙像祖,事死如生,古人自有深心”,这与画像是一脉相通的。但是,既然尸礼“行之今日,未有不视同儿戏者”,因此,“曷若传神楮墨?子孙岁时瞻拜,思其居处,思其笑语,思其所乐,思其所嗜,实有洋洋如在者乎。故尸必不可有于今日,像不妨有于今日”。再次,同时代的士大夫尽管反对画像,但在双亲即将过世之时,还是给他们画了像。在这一点上,即使是司马光和朱熹的子孙也不能例外。最后,万氏指出,“人情之所不能免者,圣人不禁”。在举办丧礼之时,假如真有确守礼文之人,亲死而不绘画像,则当立重。不然,就该悬挂画像,不当再有魂帛。“盖始死有柩有像,即古人立重之意,更有魂帛,则为三矣。神无专依,益非礼意。” [92] 徐乾学赞成影祭的理由与万斯大相仿。在引述了历代赞成画像的意见后,他提出自己的看法:

神像之设,或以为可,或以为不可。然则宜何从?愚以为当揆之于人情而已。度今之世,无有不用像者,众皆用之,而吾独矫情焉,于我心独慊乎?否也。况图形之说,其来旧矣。文翁之讲堂,为土偶以像圣贤,人不以为非也。土偶犹可,而绘画独不可乎?先圣贤犹可,而吾先人独不可乎?人子当亲没之后,亡矣丧矣,不可复见已矣。岁时享祀,一展视而仪容如在,若亲其笑语焉,若聆其咳唾焉。悽怆悲怀之意,益于是而深。虽岁月已久,而吾亲固犹然在目也。是亦见似目瞿之义也,谓非人子之至情哉!奈何其欲去之也。愚故曰当揆之于人情而已。 [93]

值得注意的是,万斯大、徐乾学赞成影祭的理由,一位声称“人情之所不能免者,圣人不禁”,一位认为“当揆之于人情”,两者在讨论影祭的过程中,都诉求于人的本性。这点与明代林俊、吕坤等人的看法是非常相似的。

近代以来,由于西方照相技术的引进,曾让程颐和朱熹头疼的问题,至少已经在技术上得到解决。人们不必再去担心像主是否真是自己的祖先。在华南民间,崇拜祖先画像的习惯,依然在许多地区存在。但是,对于新近去世的先人,人们已基本上不再请画师绘写画像,而是改用相片了。现在到华南乡间,我们在农家厅堂经常看到的,多半就是这些相片。回过头来看,现代都市的丧礼中,不也大都采用相片来祭奠逝去的亲属吗?本文希望指出的是,这种依靠画像而不是其他方式来纪念亲人的做法,远远不是近代的发明,而是一种至迟在唐代已发其端,至明清时期便已非常普及的崇拜行为。

注释:

[1] 饶宗颐曾编撰有《敦煌邈真赞校录并研究》、“敦煌白画导论”等论著,均引见姜伯勤撰《敦煌艺术宗教与礼乐文明》(北京:中国社会科学出版社, 1996 年)一书。姜伯勤讨论画像的论文有“论敦煌的‘画师’、‘绘画手’与‘丹青上士’”、“敦煌的写真邈真与肖像艺术”等,收录于《敦煌艺术宗教与礼乐文明》第 32-54 页与第 77-92 页。

[2] 吴卫鸣:“民间祖容像的承传”,上海师范大学美术学院编:《艺术史与艺术理论》卷 I ,北京:中国美术学院出版社, 2004 年,第 143-185 页。

[3] Patricia Ebrey, “Portrait Sculptures in Imperial Ancestral Rites in Song China,” T’oung Pao 83 (1997), pp. 42-92.

[4] Jan Stuart and Evelyn S. Rawski, Worshipping the Ancestors: Chinese Commemorative Portraits , Washington, D. C.: Smithsonian Institution, 2001.

[5] Eugene Cooper, “Zuzong Hua: Ancestral Portraits as a Resource in Chinese Genealogical Research,” 沙其敏、钱正民编:《中国族谱地方志研究》,上海:上海科学技术文献出版社, 2003 年,第 80-89 页。

[6] 德罗绘:“肖像画”,《法国汉学》第一辑,清华大学出版社, 1996 年,第 116-130 页。

[7] 孔颖达:《尚书正义》卷 5 ,《十三经注疏》本。中华书局, 1980 年,第 141 页。按郑康成解释,“会”读作“绘”。

[8] 孔颖达:《尚书正义》卷 10 ,第 174 页。万斯大所引乃节文,原文是:“乃审厥象,俾以形旁求于天下,说筑傅岩之野,惟肖。”

[9] 万斯大:“与张仲嘉论画像书”。收入贺长龄、魏源等编:《清经世文编》卷六十七。北京:中华书局, 1992 年,第 1680 页。

[10] 厉鹗云:“古者,人之子于亲亡也,至汉代以来,乃有画像。”引见顾銕卿:《清嘉录》卷一,《正月》,第 2 页下 – 第 3 页上。《笔记小说大观》本。

[11] 黄汝成撰:《日知录集释》卷十四《礼制一》,“像设”条。长沙:岳麓书社, 1996 年,第 528 页。该文亦收入《清经世文编》卷六十八,《正俗上》,第 1699 页。赵翼同意顾炎武的说法,但同时明确指出宋玉《招魂》中之“像”乃塐像而非画像。见赵翼:《陔余丛考》卷三十二,“宗祠塐像”条。石家庄:河北人民出版社, 2003 年,第 662 页。

[12] 姜伯勤:“敦煌的写本邈真与肖像艺术”,第 77-92 页。

[13] 徐乾学:《读礼通考》卷五十六,《丧仪节十九·神象》,四库全书本,页 44 上,引吕坤《四礼疑》语。

[14] 穆修:“任氏家祠堂记”,穆修:《穆参军集》卷下,文渊阁四库全书本第 1087 册,页 1 上 – 页 4 上。

[15] 方龄贵:《通制条格校注》卷二,《户令》,“婚姻礼制”条。北京:中华书局, 2001 年,第 139-140 页。

[16] 徐大同:“重修景祥徐氏祠堂记”,郑振满、丁荷生编:《福建宗教碑铭汇编:兴化府分册》,福州:福建人民出版社, 1995 年,第 71-72 页。

[17] 郑稜:“南湖山郑氏祠堂记”,郑振满、丁荷生编:《福建宗教碑铭汇编:兴化府分册》,第 73-74 页。

[18] 徐乾学:《读礼通考》卷五十六,《丧仪节十九·神象》,页 43 上。

[19] 顾起元:《客座赘语》卷八,“名公像”条。北京:中华书局, 1997 年,第 244-245 页。清代学者全祖望经眼的名公画像中,有宋濂、方孝儒、薛瑄、罗伦、宋应麟、马文升、沈周、徐文长、丰熙、沈一贯、张煌言等人。参见全祖望:《全祖望集汇校集注》卷十九,《记四》。上海:上海古籍出版社, 2000 年,第 1098-1115 页。

[20] 崇祯二年刊《太仓州志》卷之二,《风俗》,上海古籍出版社刊天一阁明代方志本,页 3 下。

[21] 丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,北京:书目文献出版社, 1995 年,第 400-401 页。

[22] 此画像现由四堡乡雾阁村邹氏族人珍藏。

[23] 民国十一年铅印本《杭州府志》卷七十七,《风俗四·四时俗尚》,中国地方志集成本,页 18 下。

[24] 顾銕卿:《清嘉录》卷一,《正月》,第 2 页下 – 第 3 页上。

[25] 宣统二年( 1910 年)刊本《诸稽县志》卷十七,《风俗志》,中国地方志集成本,页 22 下 -23 上。

[26] 据《水乡绍兴》一书记载,作者沈福煦的老家绍兴有“九代荣”(此处的“荣”似应作“容”),每年除夕悬挂于内厅,供奉年糕、粽子和水果,至正月十八日收起,称“落像”。参见沈福煦、李玉祥:《水乡绍兴》,北京:三联书店, 2001 年,第 105 页。

[27] 此画像现由四堡乡雾阁村邹氏族人珍藏。

[28] 福建省上杭县客家谱牒馆收藏有闽西等地祖先画像二十多轴,像中人物排列与四堡所见大致相同。又,据刘杰、李玉祥的《泰顺》(北京:三联书店, 2001 年)一书,浙江省泰顺县也有崇拜祖先画像的情形。该书第 62 页刊出的雪溪乡桥西村胡氏祖先画像,虽然绘有似乎是四代而不是三代或五代的祖先,但就规制而言,与闽西基本相同。感谢张侃指出这一资料。另外,浙江省永嘉县、兰溪县发现的祖先画像与闽西所见也很相似。参见胡念祖:《江南古村落:芙蓉、苍坡以及楠溪江畔的其他村落》,杭州:浙江摄影出版社, 2001 年,第 32-33 页; Cooper, “Zuzong Hua: Ancestral Portraits as a Resource in Chinese Genealogical Research,” pp. 84-85. 前书共刊出了三轴祖先画像,而后者刊出两轴。这说明笔者在闽西所见到的祖像规制并非一地之特例。

[29] 伊佩霞:《剑桥插图中国史》( The Cambridge Illustrated History of China ),赵世瑜、赵世玲、张宏艳译,济南:山东画报出版社, 2001 年,第 187 页。

[30] 敦睦堂《邹氏族谱》卷三,光绪庚子( 1900 )刊本,页 71 上 -91 下。

[31] 明代中叶的理学家吕柟 [ 正德三年( 1508 年)进士 ] 声称:“今天下闾阎庶民,多画神主于轴。其谱牒可考之家,虽十世祖皆祀之矣,未闻有禁也”。这是将神主画于纸上,但上面似乎并没有画像。参见吕柟:《泾野先生礼问》卷之一,《祭问》,《丛书集成初编》本,第 4-5 页。

[32] 这两轴画像均由连城县四堡乡双泉村邹氏族人珍藏。

[33] 《徽州》一书刊有歙县郑村郑氏宗祠照片一张,该宗祠中堂悬挂祖宗画像一幅,主体为一位人物画像,上端题数十字,这可能就是像赞一类的文字。参见王振忠、李玉祥:《徽州》,北京:三联书店, 2001 年,第 32 页。

[34] 冯梦龙编:《古今小说》卷十,《滕大尹鬼断家私》,上海:上海古籍出版社, 1993 年,第 94-106 页。引文见第 101 页。书中唯一的一次拜像行为发生于主人公倪善述之父去世十四年之后。在此之前,倪善述似乎根本不知道家中藏有这样一轴行乐图。

[35] 在闽西四堡进行田野调查时,村民告诉笔者,当地是不拜行乐图的。

[36] 贺长龄、魏源等:《清经世文编》卷六十七。北京:中华书局, 1992 年,第 1680 页。

[37] 新奕堂《邹氏族谱》卷廿六,《杂记》。 1994 年修,第 83-84 页。

[38] 甘立媃:《咏雪楼稿》卷四,页 39 下。哈佛大学哈佛燕京图书馆藏道光二十三年( 1843 )徐心田半偈斋刻本。

[39] Cooper, “Zuzong Hua: Ancestral Portraits as a Resource in Chinese Genealogical Research,” p. 84.

[40] 丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 559 页。

[41] 民国十一年铅印本《杭州府志》卷七十六,《风俗三·四时俗尚》,页 18 下。

[42] 顾銕卿:《清嘉录》卷一,《正月》,页 2 下 – 页 3 上。

[43] 嘉庆四年刊《桐乡县志》。转引自丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 670-671 页。但是,《光绪桐乡县志》的记载是“六日乃撤”。见光绪十三年刊本《光绪桐乡县志》卷二,《疆域下·风俗》,中国地方志集成本,页 5 上 -5 下。

[44] 光绪八年刊本《归安县志》卷十二,《风俗·祭祀》,中国地方志集成本,页 6 下。

[45] 光绪十一年刊本《定海厅志》卷十五,《风俗》,中国地方志集成本,页 5 下 -6 上。

[46] 民国十四年铅印本《龙游县志》卷二,《地理考·风俗·岁时》,中国地方志集成本,页 24 下。

[47] 民国十四年刊本《盛湖志》卷三,《风俗》,中国地方志集成本,页 9 下。

[48] 丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 522 页。

[49] 光绪七年刊本《昆新两县续修合志》卷一,《风俗》,中国地方志集成本,页 23 下。

[50] 参见范书声主编:《上杭县志》卷三十一,《风俗》。福州:福建人民出版社, 1993 年,第 828 页;刘登煃主编:《田背村志》,上杭:上杭县中都乡田背村志编纂组, 1990 年,第 216-217 页;民国三十年修:《武平县志》卷十九,《礼俗志》,第 416 ;陈日源主编:《培田:辉煌的客家庄园》,北京:国际文化出版公司, 2001 年,第 55 页;李升宝主编:《清流县志》卷二十八,《宗教风俗》,第 692 页。

[51] 民国八年铅印本《政和县志》卷二十,《礼俗》,中国地方志集成本,页 7 上。

[52] 乾隆四十六年刊本《宁德县志》卷之一,《风俗》,中国地方志集成本,页 5 上 -5 下。

[53] 乾隆三十三年刊本《望江县志》卷三,《民事·风俗》,中国地方志集成本,页 7 下。

[54] 丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 1044 页。

[55] 民国二十六年铅印本《歙县志》卷一,《舆地志·风土·岁时礼仪》,中国地方志集成本,页 4 上。

[56] 这六县是乐平、铅山、吉安、安远、南康。参见同治九年刊本《乐平县志》卷之一,《地理志·风俗·岁时》,中国地方志集成本,页 147 上;同治十二年刊本《同治铅山县志》卷五,《地理志·风俗》,中国地方志集成本,页 19 下;民国三十年铅印本《吉安县志》卷三十,《民事志·风俗》,中国地方志集成本,页 15 上;同治十一年刊本《安远县志》卷一之八,《风俗》,中国地方志集成本,页 39 上;同治十一年刊本《南康县志》卷之一,《风俗》,中国地方志集成本,页 6 上。

[57] 甘立媃:《咏雪楼稿》卷四,页 43 下。

[58] 丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 14 页。

[59] 康熙三十四年刊本《常州府志》卷之九,《风俗》,中国地方志集成本,页 11 上。

[60] 《同治铅山县志》卷之一,《地理志·风俗·岁时》,页 147 上。

[61] 民国十六年铅印本《象山县志》卷十六,《风俗考·岁时俗尚》,中国地方志集成本,页 15 上。

[62] 光绪七年刊本《昆新两县续修合志》卷一,《风俗》,页 23 下。

[63] 民国《杭州府志》卷七十六,《风俗三·四时俗尚》,页 1 下。

[64] 丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编·华东卷》,第 766 页。

[65] 民国十四年刊本《盛湖志》卷三,《风俗》,页 5 上,页 9 下。

[66] 光绪丙午岁刊本《培田吴氏族谱》卷之终,页 2 上。此祭文前有“新正拜图祭文”一篇,其所拜之图当非祖像,而是祖图即世系吊线图。

[67] 笔者在雾阁搜集到定祚公房清末至民国初年祭簿一部,详细记载了历年龙川、龙冈与龙泉三房祭拜定祚公的情形。祭簿虽然没有提到祭拜定祚公画像的情形,但根据笔者调查,画像崇拜的主体与春秋二祭是一样的,轮值房不仅负责管理祖公田和组织春秋二祭,而且负责新年的拜图活动。

[68] 参见敦敬堂《范阳邹氏族谱》卷十五,《田片》,第 12 页。 1994 年五修铅印本。

[69] Göran Aijmer, Anthropology in History and History in Anthropology , pp. 48-63. Hong Kong: South China Research Center, Division of Humanities, The Hong Kong University of Science and Technology, 1997.

[70] Göran Aijmer, Anthropology in History and History in Anthropology , p. 57.

[71] 程颐认为应该在冬至祭始祖,因为前者是阳之始,后者是“厥初生民之祖”。人类的活动与历法的循环应该是相通的。参见程颢、程颐:《二程遗书》卷十八,《伊川先生语四》。上海:上海古籍出版社, 1995 年,第 189-190 页。

[72] 贾公彦等撰:《仪礼注疏》卷四十二,《士虞礼》,《十三经注疏》本,第 1168 页郑注:“尸,主也。孝子之祭,不见亲之形象,心无所系,立尸而主意焉。”

[73] 范晔:《后汉书》卷一上,《光武帝纪上》。北京:中华书局, 1987 年,第 28 页注:“神主,以木为之,方尺二寸,穿中央,达四方。天子主长尺二寸,诸侯主长一尺。虞主用桑。练主用栗。”

[74] 杨天宇撰:《礼记译注》,《檀弓下》。上海:上海古籍出版社, 1997 年,第 145 页。

[75] 吴荣光:《吾学录初编》卷十六,《丧礼二·品官丧一》,“作魂帛”条,页 3 下 -4 上。上海古籍出版社出版《续修四库全书》本。

[76] 一处见于《二程遗书》卷十八,《伊川先生语四》,第 189-190 页。另一处详下。

[77] 《二程遗书》卷二十二,《伊川先生语八》,第 224 页。

[78] 程颢、程颐:《二程遗书》卷二十二,《伊川先生语八》,第 224 页。

[79] 程颢、程颐:《二程遗书》卷六,《二先生语六》,第 73 页。

[80] 徐乾学:《读礼通考》卷五十六,页 43 下,引林俊“方棠陵先世遗像跋”语。

[81] 对于程颐“辟佛”一事,余英时在近著《朱熹的历史世界》中多有发明。参见余英时:《朱熹的历史世界》,北京:三联书店, 2004 年,第 66-76 页。

[82] 引见朱熹:《家礼》,《通礼·祠堂》。 1341 年刊黄瑞节编《朱子成书》本。该书影印附录于 Patricia Buckley Ebrey, Chu Hsi’s Family Rituals : A Twelfth-Century Chinese Manual for the Performance of Cappings, Weddings, Funerals, and Ancestral Rites (Princeton: Princeton University Press, 1991), pp. 184-212. 引文见于第 184 页杨复注。按,这段话引自司马光:《司马氏书仪》卷十,《丧仪六·祭》,北京:中华书局, 1985 年,第 113 页。

[83] 引见朱熹:《家礼·丧礼》。 Ebrey, Chu Hsi’s Family Rituals : A Twelfth-Century Chinese Manual for the Performance of Cappings, Weddings, Funerals, and Ancestral Rites , p. 196. 这段话是根据司马光:《司马氏书仪》卷五《丧仪一·魂帛》摘录而成,见《司马氏书仪》第 54 页。

[84] 朱熹:《家礼·通礼·祠堂》杨复注:“今按司马公《书仪》云影堂,朱子《家礼》改作祠堂,古人祭不用影也。”参见 Ebrey, Chu Hsi’s Family Rituals, p. 184.

[85] Ebrey, Chu Hsi’s Family Rituals, p. 8.

[86] 张廷玉等撰:《明史》卷四十九,《礼三》。北京:中华书局, 1987 年,第 1286 页。

[87] 焦竑:《玉堂丛语》卷之三《礼乐》(北京:中华书局, 1997 年)第 93 页记载了这次争论的一个插曲。

[88] 徐乾学:《读礼通考》卷五十六,页 43 下,引林俊“方棠陵先世遗像跋”语。

[89] 徐乾学:《读礼通考》卷五十六,页 43 下,引刘世节《瓦釜漫记》语。

[90] 徐乾学:《读礼通考》卷五十六,页 43 下,引吕坤《四礼疑》语。

[91] Ebrey, Chu Hsi’s Family Rituals, p. 8.

[92] 万斯大:“与张仲嘉论画像书”。收入贺长龄、魏源等:《清经世文编》卷六十七,第 1680 页。

[93] 徐乾学:《读礼通考》卷五十六,《四库全书》本,页 45 下 -46 上。又引见万斯大:“与张仲嘉论画像书”。收入贺长龄、魏源等:《清经世文编》卷六十七,第 1680 页。 Ebrey, Chu Hsi’s Family Rituals, p. 8 对徐乾学的观点作了讨论。