摘要: 在云冈石窟的主要大窟中,主佛及其主要胁侍大像多有用硬质材料镶嵌的双眼,其材料有釉陶与玻璃之别。它们是开凿初始就有的还是后期增补的?何时增补?与来自犍陀罗的造像有何联系?与中国造像传统关系如何?是云冈石窟所独有还是在北朝、唐、宋(辽金)都有对应的方式?为何需要用不同的材质来表现眼睛?本文讨论了以体积表现眼睛、墨绘眼睛、镶嵌眼睛的不同艺术表现方式,将云冈的镶嵌眼睛与东晋顾恺之以来对“眼神”的表现联系起来,就这种镶嵌眼睛的时间、传统、普遍性与意图展开了讨论。

2021年10月应云冈研究院杭侃院长之邀,笔者和北大艺术学院的几位同事到云冈石窟作短暂考察,对一些大佛眼睛的形式与材质有了特意关注。2022年7月再次到云冈考察,又有了一些思考,尽管还是不够深入,但因会议论文集出版期限,遂草拟于下,作为进一步讨论的基础。副标题说是“初步思考”,是因以前学界对此课题的前期讨论不够,且考古材料不足,当日后有赖于考古学的报告和技术数据支持,再作进一步深入。

本文题目“有眼无珠与双目有神”,是对云冈石窟主要大佛双眼现状的描述:有些大佛的双眼没有眼珠,呈现圆形的凹洞,另一些大佛双眼镶嵌有亮晶晶的眼珠,材质或为玻璃或为陶瓷。据笔者不完全统计,共38尊大佛(以及大菩萨)有镶嵌眼珠,出自16个主要洞窟。再仔细观察,可以看出某些镶嵌眼珠有两层,呈现内外大小不同的状态,似乎不是一次而成。然而绝大多数的中小型佛像(包括菩萨、弟子等)没有镶嵌眼珠,也没有圆形凹洞。其中部分造像眼珠涂绘有黑色,而另一些则似乎完全没有表示眼珠的雕刻或涂绘痕迹,没有用圆形边线表现眼珠。观察这些现象,我有了一些初步的预判:镶嵌眼珠与造像的大小体量有关,亦即与重要性有关:各大窟中的主像和主要的胁侍大像有镶嵌的双眼,其他胁侍像则无。继而,镶嵌似乎与时间有关,呈现出时间过程的痕迹:或许并非北魏造像之初就有镶嵌,而是可能在某个中间时期补做(比如可能辽代),而后又有续作(比如可能是明代),这样就可以解释这些镶嵌眼珠的不同材质,以及大小眼珠共存的现象。最后,当然也有另一种可能性:北魏原初造像就有镶嵌眼珠,只是后来被不同时期修补和替换。到底是哪一种可能性,或另有可能?如何与造像的历史背景相关联?笔者将云冈石窟的这些大佛像纳入更大地域范围、更大时间尺度的历史结构中思考,或许可以找到合理解释的有效途径。

最早关注到云冈石窟大佛眼珠的,是20世纪上半叶来华调查的美国与日本学者。1932年,美国人史克门(Laurence Sickman,1906-1988,又译为“史克曼”“席克门”等)在云冈石窟从附近农民手中购得一件陶制佛眼并带回美国。在他退休之后,欲捐回中国,联系了北京大学考古学系宿白教授,使得该佛眼顺利回归了云冈。宿白教授1985年写给国家文物局负责人的信件记录了这个过程。2020年6月在浙江大学艺术与考古博物馆与山西省云冈石窟研究院承办的“魏风堂堂:云冈石窟的百年记忆和再现”特展中,这件陶眼珠和宿白先生的信一起展出。信中写道:“送上云冈石佛陶眼一件,请考虑是否转至云冈保管所保存。此物系美国堪萨斯纳尔逊美术馆退休董事史协和(史克门)先生所赠。其来源,据史协和说是他1932年参观云冈时,用一块大洋购自云冈附近农民的。史还写了一纸说明,一并附上。史过去在我国多年,喜爱我国文物并颇有收藏,近年我国学者去堪萨斯参观者多蒙热情接待,现又送还此罕见文物,殊值称赞。我的意见,请文物局具函致谢,以示郑重。”同年,陶佛眼成功回归云冈故地。美国人史克门毕业于哈佛大学,师从兰登·华尔纳(Landon Warner)主修艺术史。1930年,史克门获哈佛燕京学社资助,在中国留学深造五年。这期间,购买了大量中国艺术品。美国纳尔逊博物馆七千余件中国艺术藏品,有一大半都是他收集采购来的,现存展品还有云冈石佛。1932年他到访云冈。1935年任职于美国纳尔逊博物馆,1953年升任馆长,1977年退休,此佛眼回归为其藏品的后续处理。

在云冈石窟的博物馆,我看到了史克门先生赠回的这件陶眼珠,整体呈圆锥体,高14.4厘米,大头略呈半圆形,上有黑釉,直径11.5厘米,下部无釉,为陶本色。除这件外,该博物馆另有三件捐赠陶佛眼,还有一件1992年在石窟窟前遗址发掘出土的小佛眼,大小各不同(图1)。按照云冈博物馆的展柜编号,最大的史克门捐赠品为4号,其他捐赠品为1、2、3号,出土的为5号(最小)。5件陶眼珠材质基本相同,都是眼珠呈半圆形,上有黑釉,但五件体型相差很大,可知原配的造像尺度相差很大。另外,五件佛眼可分为两类形式:一类如史克门陶眼的圆锥形(4号与1号),另一类则是半球加平底的形式(2、3、5号)。博物馆的陈列标签牌上,注明时代为“辽金”,大致可信。

图 1 ˉ 云冈石窟博物馆展出的釉陶佛眼(笔者摄)

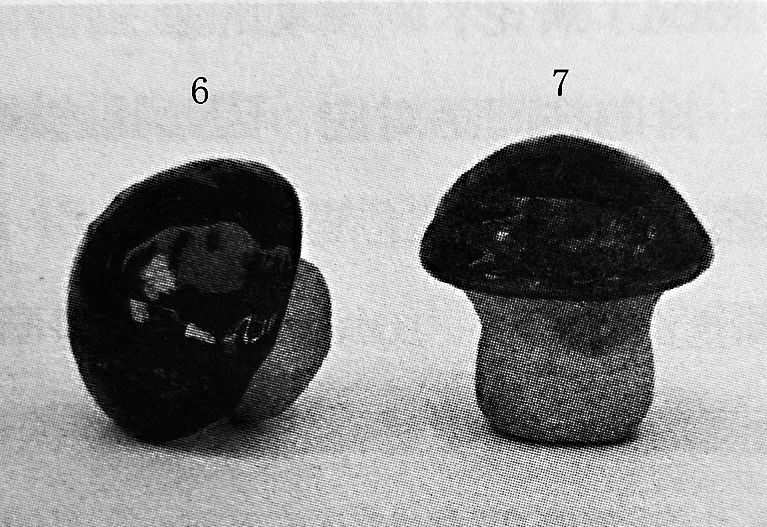

新消息有对老材料的重新发现。20世纪30—40年代,日本人长广敏雄和水野清一在云冈石窟调查时,也发现并带走两件陶质佛眼,现藏日本京都大学人文科学研究所,2006年由日本学者冈村秀典在其论文中发表,据记载原在云冈第8窟后室所采集。本文在云冈博物馆的基础上续编为6、7号(图2)。6号高6.1厘米,最大直径7.3厘米。7号高7.2厘米,最大直径7厘米。冈村秀典推测其作于金代。 [1] 这与云冈博物馆推测的“辽金”时期大致相同,暂不详述。考察第8窟后室正壁,造像龛分为上下两层,下层龛坐佛一尊,早期照片看面部基本完整(图3),双目似乎完好,应为明清修补后的状态。 [2] 笔者近年实地考察,该佛像已经完全脱去明清泥塑的外表,露出破损的石质底部,没有双眼。上层龛有主像三尊,中间为倚坐像、两旁为交脚坐像,三像的双眼均不存,露出破损的石质底面。龛左的交脚像头部略微完整,可知眼窝为平底状,符合京都大学藏陶佛眼的形状。不过另外两尊双眼破损严重,也有可能是6、7号陶佛眼的原位。逻辑上推测,三尊像应该是同时配眼珠,其形式也该相同。既然40年代早期的图片下层龛基本完好,那么,这两件陶佛眼大概率属于上龛的造像,但不能确定属于哪一尊。

图 2 ˉ 云冈第 8 窟出土陶釉佛眼 ˉ 日本京都大学人文科学研究所藏(采自冈村秀典文)

图 3 ˉ 云冈石窟第 8 窟后室正壁(采自水野清一老照片)

史克门送回的陶佛眼(本文编号4)的原位在哪里?理论上说,云冈石窟的大佛(以及左右胁侍的立佛或菩萨)都有可能,部分大像存有亮晶晶的双眼,难道一定不是明清复修时的补装吗?对4号佛眼的原位,目前有两种流行的判断:或说20窟的左胁侍立佛,或说18窟的主尊。从佛眼大小来看,似乎有一定的可能性(还需进一步丈量眼窝的尺寸)。然而观察第18窟主尊,以及第20窟左胁侍立佛眼睛的眼窝,其内部底面都是圆球形(图4),而4号陶眼珠是圆锥形,圆锥形如何能恰当地嵌入圆球形的眼窝?恰如圆榫插方卯,显然两者的形体并不匹配。再说史克门陶佛眼,球体上有凹坑状疤痕,应为烧制时留下,这是眼球嵌入佛眼时黏接岩石的固定点,即预留的无釉的粗糙面。也就是说,陶佛眼在设计时就考虑到了如何与石质底面更好贴合的问题。观察云冈石窟各大佛的眼窝,大致可以分为两种:一种是底面较平的,如第8窟后壁主像,另一种是较为圆球形底面的,如上述第18窟主尊,更为清晰(没有后期的泥覆盖)的圆形眼窝是第17窟主尊和第19窟主尊的眼窝(图5)。仔细观察,就会看到其底面粗糙,有明显的平行凿痕,应该是与眼珠贴合覆盖的设计。但是,从制作形态的匹配性看,4号陶眼珠的圆锥形难以嵌入圆球形眼窝。如前述,云冈博物馆的五件和京都大学的两件,形态可分为圆锥形与平底形两种,平底形已如第8窟后壁所配,而圆锥形的原位何在?除非,这些圆球形眼窝另有所配,亦即原有一种圆球形底面的眼珠,现已不存?

图 4 ˉ 云冈石窟第 18 窟主尊及 20 窟左立佛局部(笔者摄)

图 5 ˉ 云冈石窟第 19 窟主尊局部(笔者摄)

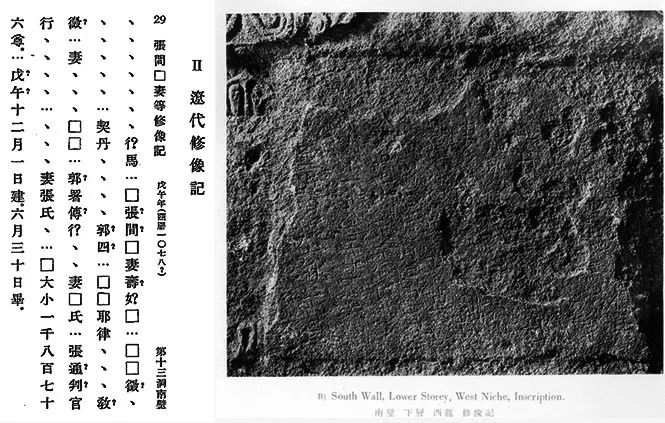

再说佛眼的材质与制作时间。目前所知七件黑釉陶佛眼,学界大致断代为辽(金)。这可以有两个方面的理由:其一,从陶瓷史看,此类黑釉陶瓷比较符合辽金的普遍技术特征与美学风格。其二,辽金时期云冈石窟有过较大规模的维修活动。据《大金西京武州山重修大石窟寺碑》记载, [3] 辽代自兴宗重熙十八年(1049)皇太后重修石窟寺,至天祚帝天庆十年(1120)幸西京,持续半个世纪之久在武州山修建石窟寺。2011—2012年,在云冈石窟山顶考古发掘中, [4] 发现了辽金时期的寺庙遗址以及辽金铸造井台和数十座熔铁炉遗迹。现存于云冈石窟第13窟南壁下层的一则长篇维修题记提供了直接的线索(图6),即《张间□妻等修像记》,刻于一个北魏造像龛的下部,多有漫漶残损,水野和长广读出了其中一些文字,其中有:“大小一千八百七十六尊……戊午十二月一日建”,他认为此“戊午”年即辽代道宗太康四年(1078)。 [5] 后被学界所认同。但其题记所缺文字太多,况且也没有具体针对修补造像的位置与对象,只能作为一种时代背景的可能性参照。

图 6 ˉ 云冈石窟第 13 窟南壁辽代造像记(采自水野清一老照片 )

然而,云冈釉陶佛眼并不孤立,笔者发现辽金时期在北方地区(包括大同)流行为造像另配眼珠的做法。最广为人知的例子是河北易县出土的十余件辽代罗汉像(近有说金代,现分藏于美欧多家博物馆)。近年还有一些考古材料出土与之相互参照,如山西大同市出土金大定二十一年(1181)墓高僧坐像(大同市博物馆藏),陶塑彩绘,双眼珠为另外单独制作后嵌入(图7),其材质疑似陶瓷。又如北京门头沟龙泉务窑遗址出土辽代菩萨(藏门头沟区博物馆)、故宫博物院藏金代彩绘木雕大势至菩萨(镶嵌有黑眼珠)、故宫博物院藏辽代彩绘贴金木雕观音菩萨(镶嵌有黑眼珠)、中国国家博物馆藏宋代大型彩绘木雕菩萨头(镶嵌有黑眼珠),还有远在德国亚洲艺术博物馆藏,新疆吐鲁番交河故城(Yarkhoto)出土的陶半身像(镶嵌有黑眼珠),其时代不详,笔者认为应是11—12世纪,对应于辽代。类似镶嵌异质材料的眼珠造像还有许多,辽金(宋)较为集中。这恰好为云冈石窟的这七件陶佛眼提供了一致的时代背景。

图 7 ˉ 大同市博物馆藏金大定二十一年墓出土高僧像局部(笔者摄)

为人像(及神像)镶嵌异质材料的眼珠,在唐代已经不算罕见。最近被重新发现的例子,是龙门石窟唐代奉先寺大龛的主像。笔者数次到洛阳考察,已经发现该龛胁侍菩萨的眼珠镶嵌的问题,2021年年底在中央美术学院的会议上,已经报告了这个发现与判断。2022年上半年,龙门石窟研究院又搭架子对奉先寺大龛进行维修,近距离发现两尊胁侍菩萨双眼有镶嵌的眼珠,为圆弧形贴片,判断为玉石(图8),主尊卢舍那佛也是彩绘加镶嵌眼珠。最新的新闻报道说:“考古人员还在卢舍那大佛右侧胁侍普贤菩萨造像的眼睛处,发现了成分为二氧化硅和铅的古代琉璃眼珠,呈弧形片状,厚度约0.5厘米。其中,右眼眼珠为一整块琉璃,左眼眼珠则是由两块琉璃拼合而成,目前只残留外侧一半。清理后可以看出,琉璃颜色呈暗绿色,质地均匀,熠熠闪光。据龙门石窟研究院石窟保护研究中心主任马朝龙介绍,奉先寺造像保存大块片状唐代琉璃实物,实属罕见。” [6] 我们把眼光再放开一些,可以发现一个造像镶嵌眼珠的远久传统:早先在史前的辽宁凌源市牛河梁“女神庙”遗址出土的泥塑头像,眼珠为圆形石质所镶嵌。在中亚—西亚一带,伊朗出土著名的苏美尔—乌尔公山羊(美国宾州大学博物馆藏),作于公元前2600—前2400年,公羊有金、银、铜等混合材料,其眼珠及眼眶为青金石镶嵌。新疆罗布泊小河墓地出土的木雕人面,距今3800年左右,藏于新疆博物馆,双眼和牙齿都是玉石镶嵌。二里头文化的镶嵌绿松石的铜牌饰,其兽目为圆形绿松石镶嵌。在佛像方面,犍陀罗也有镶嵌眼珠的例子,如阿富汗出土的一尊陶塑菩萨(现藏美国大都会博物馆,1986.2),可能原出自哈达(Hadda),双眼为红色的石榴石镶嵌,晶莹透亮(图9)。时代约为4—5世纪,这与云冈石窟第一期昙曜五窟的建造时间略同,或更早。其镶嵌眼珠的做法,或可看作是昙曜所督造的云冈诸大佛的一个缩小版镜像。

图 8 ˉ 龙门石窟奉先寺唐代普贤菩萨造像左眼眼珠断面(网络新闻照片)

图 9 ˉ 阿富汗出土陶塑菩萨局部 ˉ 4-5 世纪 ˉ 美国大都会博物馆藏(笔者摄)

比较有把握的是,辽金时期对云冈石窟造像的大规模修补,大概率有增补佛眼珠的活动,与现存七件陶佛眼正好时间相对应,也与当时的造像潮流相符合。那么,在云冈石窟建造盛期的时代,即云冈石窟主要大窟的大像建造的时期,这些大佛(或有部分大型菩萨)的眼睛是如何建造(表现)的?即原来的初始状态如何?我认为可以考虑有三种可能性:其一,没有雕造和表现眼珠,眼睛就是扁形凸起的石面结构,这也是大多数犍陀罗佛像的主流样式,石质、金铜像大都如此。亦即后来佛家所形容的“目长颐丰”。北宋释道诚在《释氏要览》卷中提到初唐高僧道宣云:“造像梵相,宋齐间皆唇厚、鼻隆,目长、颐丰,挺然丈夫之相。” [7] 这里所说的“宋齐”,其实更该有北朝,且正符合北魏云冈造像之貌。现存云冈石窟几乎所有的中小型佛像(及菩萨弟子等),双目均为上下二线,没有雕刻眼珠。少数黑色所涂,或是后期重妆。其二,如同许多泥塑像,有彩绘,双眼就可能涂有墨色,犍陀罗和新疆有许多造像如此。尤其是在云冈之后建造的龙门石窟北魏造像窟,如宾阳中洞的主像,石质,以墨色涂双眼(图10)。墨色绘眼珠的传统,在中国南方尤为普遍,早在春秋战国时期的木俑、汉代彩绘陶俑、南北朝至唐代佛像,大多为彩绘加墨色涂眼珠。或可划分一个风气有异的南北之传统。其三,北魏也有镶嵌眼珠的可能。横向看,在长安和山东出土的一些北朝大佛像头(石质),其双眼呈眼窝状,与云冈这些大佛的眼窝极为相似。如西安碑林博物馆藏北魏大佛头(图11)、山东省青州博物馆藏东魏高达1.5米左右的大佛头,都是圆洞形眼窝。联系到历史文献记载有北魏造“石像”,为了达到“令如帝身”的效果,使用了镶嵌“黑石”的方法,《魏书》有:“(罽宾人)师贤仍为道人统。是年(452),诏有司为石像,令如帝身。既成,颜上足下,各有黑石,冥同帝体上下黑子。论者以为纯诚所感。” [8] 另有一条月氏商人在北魏平城铸五色琉璃的记载,北魏太武帝时(424—452)大月氏国(今阿姆河中上游)商人常至平城,“其国人商贩京师,自云能铸石为五色琉璃,于是采矿山中,于京师铸之。既成,光泽乃美于西方来者。乃诏为行殿,容百余人,光色映彻,观者见之,莫不惊骇,以为神明所作。自此中国琉璃遂贱,人不复珍之”。 [9] 这是来自中亚的冶炼术传入平城,其“光泽”竟然比来自外域的琉璃更好,使国人惊艳!这不就是制造佛眼珠的最好材料吗?假如属实,并使用在云冈大佛上,大佛的眼珠定会“光色映彻”,国人“以为神明所作”。当然,这些文献材料和现存佛头实物,只是说明了镶嵌佛眼的可能性,并非一定实行过了。

图 10 ˉ 龙门石窟北魏宾阳中洞主尊(笔者摄)

图 11 ˉ 北魏石佛头 ˉ 西安碑林博物馆藏(笔者摄)

进而,再观察大佛的眼珠,如第20窟主尊(图12),其眼珠显然不太符合“釉陶”质地的视觉特征,其一,形状略小于眼眶;其二,结构似乎有内外两层;其三,形态似乎为片状,比较符合“玻璃”“球状”的特征,且似乎不是一次完成的痕迹。这种情况不止于这一尊,其他一些大佛的眼珠也大致如此。另有一些在眼眶内大小与位置镶嵌得十分适宜的造像,却显示出明(清)重妆的整体造像特征。这样看来,现存许多大佛(及大菩萨)的黑亮眼睛,并非釉陶而可能是玻璃,不是辽(金)而是明(清)所重妆。也就是说,镶嵌眼睛不止一次。

图 12 ˉ 云冈石窟第 20 窟主尊局部(笔者摄)

综上所述,概述云冈石窟诸多主流大佛的眼睛,或有以下四种动态的可能性:

4.北魏原本就有镶嵌眼珠,或为石质(如龙门奉先寺大龛的胁侍菩萨),抑或玻璃(琉璃),采用西域工匠造“五色琉璃”的技术,其色彩效果一如阿富汗彩塑的红宝石眼睛(图9)。

至于这四种情况中哪一种更为可能,还需继续研究。至少可以认为,被认定为辽金时期的七件黑色釉陶佛眼,只是其中一个阶段的重妆遗存,既非起始之态,亦与许多现状不符。

魏晋时期的中国人已经特别注意到眼睛与人内在精神的特别联系,不同于一般身体部分的特殊表现力。《晋书》对顾恺之描写道:“恺之每画人成,或数年不点目精。人问其故,答曰:‘四体妍蚩,本无阙少于妙处,传神写照,正在阿堵中。’” [10] 这段记载与南朝王义庆《世说新语》所说高度相似。顾恺之画人物为什么“数年不画眼睛”?当时流行的解释是眼睛太过重要,不可随形体一次完成,需要特别琢磨研究后再动笔。然而,我认为似乎还有另一种可能的解释:早期佛像样本来自外来犍陀罗雕刻不刻眼珠的范式,“照猫画虎”完成后不为中国观者所认同,不久即再次补绘眼珠。有眼(珠)与无眼(珠),当然绝不止于“逼真”,而是有无生命的区别。唐代记载了南朝著名画家张僧繇类似的事迹:“天监(502—519)中……又金陵安乐寺四白龙,不点眼睛,每云:‘点睛即飞去。’人以为妄诞,固请点之,须臾,雷电破壁,两龙乘云腾去上天,二龙未点眼者见在。” [11] 静与动、壁龙与真龙的区别,唯一就在眼睛的画法。

颇令人意外的是,在中国宋、辽、金时期流行用单独材料镶嵌眼珠时,日本镰仓时期(1185—1333)也流行一种佛像雕刻技法“玉眼”。即在木雕佛像的眼部,自里侧(背后)嵌入水晶薄片,又在水晶片内侧(背后)描绘瞳仁,有点类似后来鼻烟壶的内画法。所作佛眼,在外部看来栩栩如生,灵动通透。在中国佛眼的“玉石—釉陶—玻璃”材料系列中,镰仓的“玉眼”并不突兀、违和。两者是否有关联?还需再研究。

佛像会因时间而有损毁,不论石刻或泥塑。历史上信徒们曾就是否修补有过讨论,“修旧如旧”还是“焕然一新”?唐代义净在游历天竺时显然遇到过普遍的这类问题,他在一部译经(《根本说一切有部目得迦》卷八)中借佛的口气说:“佛言:‘若佛形像泥塑亏损,苾刍生疑,不敢修饰。’佛言:‘或增大,或可相似,随意而作。’诸彩画壁不分明者,应可拂除,更为新画。” [12] “苾刍”,梵语,喻出家人,这里借佛言打消了僧徒们的疑虑,给予了后世修补者理论依据和制作自由。或可依照犍陀罗式“有眼无珠”、保持大佛正宗传统的“神圣性”,或可求新,追求“双目有神”、呈现贴近观者的“真切性”,石窟的复修者可以自主选择,“随意而作”!无论如何,在一般信众和观者看来——尤其是听过顾恺之与张僧繇画眼睛的神奇故事的后人,“有眼无珠”当然是不可接受的,实际上在后来的中文语境中它成了一个贬语。模拟性的“双目有神”不仅强化了佛的真实存在,更在于其生命活力的外溢。既体现出观者所熟知的真切性,更表现出炯炯有神的视觉穿透力。外在的亮光揭示着内在的灵性,雕刻由僵硬的图像变为活灵活现的生命体!另一方面,以珍贵罕见的材料表现佛眼,还呈现出佛性之珍异稀有。鸠摩罗什译《阿弥陀经》说极乐国土有七宝池,以“金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之”。 [13] 显示的就是世间珍宝与彼岸世界的联系,由可视到可感,由视觉性而至神圣性。龙门石窟奉先寺大龛始造于唐高宗时期,上元二年(675)工毕,大约五十多年后的盛唐时重修,其旁镌刻的《大卢舍那像龛记》应该是重修后所作,文中夸耀修复一新的大佛像“相好希有,鸿颜无匹”, [14] 镶嵌有玉石眼睛的大佛和菩萨,其“鸿颜”当然是稀有、无匹。为大佛像凿眼洞镶嵌佛眼,双眼“开光”,无论是在北魏、唐、辽(金)还是明代,其产生的视觉冲击力一定是空前的。在云冈石窟内部局促的空间仰望巨佛时,人人都会因渺小而感受到众生平等,领受佛眼散发出的光芒,领略视觉的奇迹!借用前引北齐魏收所说:

观者见之,莫不惊骇,以为神明所作。

注释:

[1]冈村秀典:《云冈石窟的考古学研究》,徐小淑译,四川人民出版社,2021,第293-294页。

[2]水野清一、长广敏雄编著《云冈石窟》第五卷,京都大学东方文化研究所,1951,图版29。

[3]宿白:《“大金西京武州山重修大石窟寺碑”校注——新发现的大同云冈石窟寺历史材料的初步整理》,《北京大学学报(人文科学)》1956年第1期,第71页。

[4]古艳:《辽金时期云冈石窟的修造与保护》,《云冈研究》2021年第3期,第80页。

[5]水野清一、长广敏雄编著《云冈石窟》第十卷,京都大学东方文化研究所,1953,图版24。

[6]记者桂娟、袁月明,新华社新媒体:《龙门石窟最新考古发现,揭开卢舍那大佛千年前“风华”》,新华社官方账号,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734148968337477860&wfr=spider&for=pc,访问日期:2022年5月29日。

[7]释道诚撰《释氏要览校注》卷中,富世平校注,中华书局,2018,第275页。

[8]魏收:《魏书》,卷一百一十四《释老志》,第八册,中华书局,1974,第3036页。

[9]同上书,卷一百二《西域传》,第八册,第2275页。

[10]房玄龄等:《晋书》卷九十二《顾恺之》,中华书局,1974,第2404页。

[11]张彦远著、许逸民笺:《历代名画记校笺》下册,中华书局,2021,第516页。

[12]释道诚撰《释氏要览校注》卷中,富世平校注,第407页。

[13]鸠摩罗什译、隋智凯撰:《佛说阿弥陀经义记》,上海古籍出版社,1993,第334-335页。

[14]温玉成:《〈河洛上都龙门山之阳大卢舍那像龛记〉注释》,《中原文物》1984年第3期,第100页。

(李凇,北京大学教授、博士生导师,北京大学博雅特聘教授。)

本文原刊于《美术大观》2022年第10期第81页~84页。