中华民族的历史,最晚在夏以前,还是原始公社的历史。那时,生产资料为社会所公有,工具仅仅是石器以及后来出现的弓箭,生产力是非常低下的。部落酋长由大家公选,没有什么特权。没有阶级,没有剥削,完全是集体共同生产、共同分配。这一切适应着集体共同所有制。《礼记·礼运》所描述的夏以前的社会便是如此:

大道之行也,天下为公,选贤与能(首长公选),讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜(稣)、赛、孤、独、废疾者皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己(生产品共同所有)。力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴(不欺诈),盗窃乱贼而不作(不掠夺),故外户而不闭,是谓大同。

在氏族社会从事采集经济之时,妇女负责采集植物果实及可食的根、茎,以及监守氏族财产,教养子女等,她们的劳动在公社生活里起主要作用,据说农业即为那时的妇女所发明。男子以渔猎为主要行业,渔猎在经济上不占最重要的地位。所以,那时是以女子为中心的母系氏族社会。在浅耕农业社会,粮食不足,男子仍须出外狩猎,社会经济的经营管理权还是掌握在久居田园的妇女手中。直到畜牧经济普遍,发明了深耕农业,男子在氏族中才占主要地位。因为深耕必用笨重的农具掘松土地,这不是妇女之力所能胜任,于是男子渐渐扩大其经营范围。更进一步,男子掌握了农业生产,妇女变为辅助者。于是男子长期居家经理财富,男子地位跃居首位;妇女反而退到第二位,父系氏族社会因而发生。大体言之,畜牧经济标志着母系社会衰替的开始,而深耕农业则结束了整个母系制度。

氏族社会是社会发展所必经的阶段,世界各民族都曾普遍地经历过。我国黄河流域的氏族部落,由于这一带是平原沃野,很容易定居下来,长期从事农业生产,从而由浅耕农业逐渐过渡到深耕农业,可能始终没有经过一个纯畜牧时期。中原人自古不食牛羊乳酪,这就充分地暗示着不曾有过严格的牧畜生活的锻炼,理应有过长时间逗留于母系氏族社会阶段的可能。

所谓母系氏族社会,就是财产由妇女经营,世系按妇女系统传递,子女随母而姓,子长则出嫁,女长则居家招夫。这个时期的婚姻即摩尔根与恩格斯所说的“普那路亚”群婚。很自然的,社会就成为母系的了。

中国的古籍上有不少关于氏族社会,特别是母系氏族社会的痕迹,现列举下面七点来阐述:

一、“知母不知父”

《吕氏春秋·恃君》:

替太古尝无君矣,其民聚生群处,知母不知父,无亲戚兄弟夫妻男女之别,无上下长幼之道,无进退择让之礼,无衣服履带宫室畜积之便,无器械舟车城郭险阻之备。

《庄子·盗跖》也说神农时“民知其母,不知其父”。又如商的始祖契,史称其母为简狄;周的始祖弃,史称其母为姜娠,都不知道他们的父亲是谁,这正是母系氏族社会的明证。

二、族外婚

《国语·晋语四》:

黄帝之子二十五人,其同姓者二人而已。唯青阳与夷鼓皆为己姓。……黄帝之子二十五宗,其得姓者十四人,为十二姓:姬、西、祁、己、滕、藏、任、荀、傅、姑、饿、依是也。

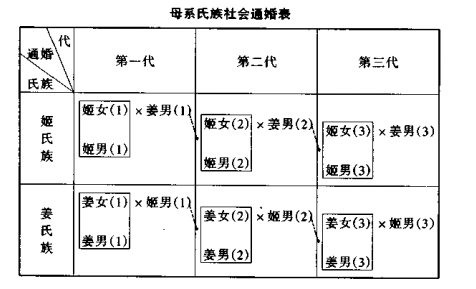

这一段关于黄帝之子的传说,内容有矛盾,也有许多附会之处。但其中暗示的一种“族外婚”,是符合氏族社会的特征的。就是本族的男子一定要出嫁给他族的女子;同样,本族的女子也一定要招外族的男子来自己族内为夫。黄帝之子须出嫁,嫁到哪一氏族,所生的子女便以他所嫁的那一氏族的姓氏为姓氏。“同姓者二人”是因为兄弟中有两个人嫁给同一个氏族的缘故。

我国古代曾有过这种族外婚现象,还可以从古代亲属称谓上看出来。《尔雅·释亲》说:“男子谓姊妹之子为出;女子谓昂弟之子为蛭。谓出之子为离孙;谓蛭之子为归孙。”在母系氏族社会里,姊妹的儿子须出嫁与外族女子结婚,所以叫“出”,犹如今日女子出嫁一样。兄弟的儿子生于外氏族,可以与姊妹的女儿为婚,夫从妻居,至姊妹族而居,故谓之“姬”,“蛭”是“至”的意思。“出”的儿子虽不生于本族,然血统为“孙”,故谓之“离孙”;“姬”之子由归子而生,生于本族,故谓之“归孙”。

三、婿称岳父为舅,称岳母曰姑;妇称丈夫之父为舅,称丈夫之母日姑

《尔雅·释亲·妻党》:“妻之父为外舅,妻之母为外姑。”《礼记·坊记》也说:“婿亲迎,见于舅姑。”郑玄注:“舅姑,妻之父母也。”《尔雅·释亲·婚姻》又说:“妇称夫之父日舅,称夫之母日姑。”这种称岳父母为舅姑与称公婆为舅姑的现象,实际上也是母系氏族社会的残余。我们看一看上表,姬男(2)为姬女(1)之子,而姬男(1)为姬女(1)之兄弟,则姬男(1)乃姬男(2)之“舅”;姬男(2)的岳父又是姬男(1)。那就是说,姬男(1)既是姬男(2)的舅,又是岳父。同样,姬女(1)既是姜男(2)之姑,又是岳母。

这就是所以称岳父母为勇姑的原故。妇称丈夫之父母为舅姑,就是由于丈夫的父母既是她的公婆,又是她的舅姑。

像以上这种称谓,只有用母系氏族社会的现象去解释。所以我们说中国上古曾有过母系氏族社会的阶段。

四、父子不相续相处,而祖孙相续相处

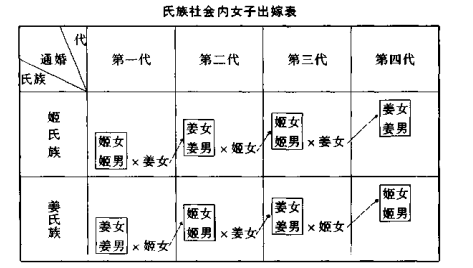

氏族社会的一个根本规则,就是氏族成员不得在氏族内娶妻,只能和本部落以内其他氏族的女子结婚。这样,以氏族单位来说,是严格的族外婚;若以一个包括各氏族的部落来说,便是同样严格的族内婚了。所以每个部落必须至少包括两个氏族,以期独立存在。例如某一部落内,有姜与姬两个氏族。姜氏族男子,只能娶姬氏族女子;姬氏族男子,也只能娶姜氏族女子。但由于母系社会子女都从母姓,奉母亲氏族的图腾,所以姜男娶姬女所生之子女为姬男姬女,而姬男娶姜女所生的子女为姜男姜女。但又由于稍后渐变为妇从夫居(最初是丈夫至妻氏族住),所生之子女也养育于夫家,所以第二代居地互易,即居某氏族地者并不奉某氏族的图腾;至第三代居地始回原地,即居某氏族地者又即奉某氏族图腾之人,与第一代同;至第四代,居某氏族地者又不再系奉某氏族图腾者,但与第二代同。这样就成了相连两代不相同,隔一代后又回复原状。

照此表看来,就是祖孙同图腾(姓),而父子则否。在我国占文献上所载的祭祀,实含有这种痕迹。《礼记·曲礼上》:“礼曰:

君子抱孙不抱子。此言孙可以为王父尸(古代祭祀时代表死者受祭的活人),子不可为父尸。”《曾子问》:“祭成丧者必有尸,尸必以孙,孙幼则使人抱之。”《祭统》也说:“夫祭之道,孙为王父尸。”为什么行祭祀的时候,“尸必以孙”,而子反而不能为父尸呢?这正是氏族社会的遗存。因为祖孙是同一图腾,而父子不属同一个图腾,这是祖孙相续之义。以往的经学家不知道这种社会制度,当然没法解释清楚。

此外如周人宗庙昭穆之制,祖昭父穆,子昭孙穆,也是孙承祖而子不承父的氏族社会遗存的残迹。

五、古帝王称“毓”称“后”

甲骨卜辞中有“自上甲至于多镜”的辞句,这是说自上甲以来的许多先王。“策”为什么是先王呢?我们可以从文字上去分析,“敏”为《说文》“育”字之或体,所以“策”即生育的意思。“敏”字甲骨文作袭(《甲》818)、意(《甲》842)或念(《后》1.20.11),像一倒子形在母或人之下,而有水液之点滴。王国维说像妇人产子之形,即生育的育字初文。“毓”字有的可以厘定为“居”(此非居住之居),讹变为“后”。毓、居是一个字的繁简之异,而居住之居,古文字作“”(),像人之坐形。“后”为“居”(毓)字的讹刻,中国古文献上往往以“后”字代表古帝王,《尚书·盘庚》屡称

“我前后”、“我古后”、“高后”、“先后”,《诗经·商颂·玄鸟》也说“商之先后”,又《诗经·大雅·下武》以太王、王季、文王为“三后”,

《尚书·吕刑》以伯夷、禹、稷为“三后”。以含女性字义的镜或后称古帝王,实暗示远古母系社会之酋长为女性,故以母之最高属德之生育尊称之。又如传说中的女娲氏是女酋,西王母也是女酋,其他乃至简狄、姜嫌可能都是女酋。这不都是古时母系氏族社会的子遗吗?中国古时有女子称姓的习惯,而所有古姓,大半从女偏旁,如妙、姚、姬、姜、嬴、姑、好、医等几个最普通的姓都从女。这也暗示我国古代社会有过一个女性为中心的时期。