《古文真宝》产生于宋末元初,最初的编者大致可确定为黄坚。是书编成后不久,就有元初著名的理学家和文学家陈栎对其进行了改编。到了元末,又有林桢的批注本出现。遂形成了《古文真宝》的两个版本系统。

《古文真宝》产生后,曾在元、明两代广泛流传,入清以后,由于种种原因,在中国本土流传渐衰,但在朝鲜半岛和东瀛的传播却方兴未艾,在某种程度上,充当了中国与东亚国家文化交流的重要使者。本文即对其东传的时间、途径、影响等问题,作初步的探讨。

《古文真宝》在元代已传入高丽。据明成祖永乐十八年(1420)朝鲜士人姜淮仲为《善本大字诸儒笺解古文真宝》所作的题记所载:

此编所载诗文,先儒精选古雅,表而出之,承学之士,所当矜式也。前朝时,埜隐田先生禄生出镇合浦,董戎之暇,募工刊行。由是,皆知是编有益于学者。然其本岁久板昏,且无注解,观者病焉。岁在己亥,予承乏观察忠清。越明年,公州教授田艺出示此本,有补注明释錡然于心目,因嘱沃川守李护监督重刊,未数月而告毕。于戏,岂非斯文之一幸哉。今以二本雠校,则旧本颇有埜隐先生所删所增,故与今本中间微有小异耳。愚于此论辩,并谂诸后学云。时永乐龙集庚子孟冬下浣。嘉靖大夫、忠清道都观察黜置使、晋阳姜淮仲谨志。 [1 ]

据此,高丽朝时期,田禄生(1318-1375)出使中国, [2 ] 购得《古文真宝》,并刊刻于东国。至朝鲜世宗二年,即永乐十八年,姜淮仲又据田艺藏本复刻于忠州。姜淮仲所提及的这两个版本,一本少有注解,又经田禄生删改;一本则注解详明,应是林桢补注过的元末刊本,二者应都属于“魁本大字”系统。

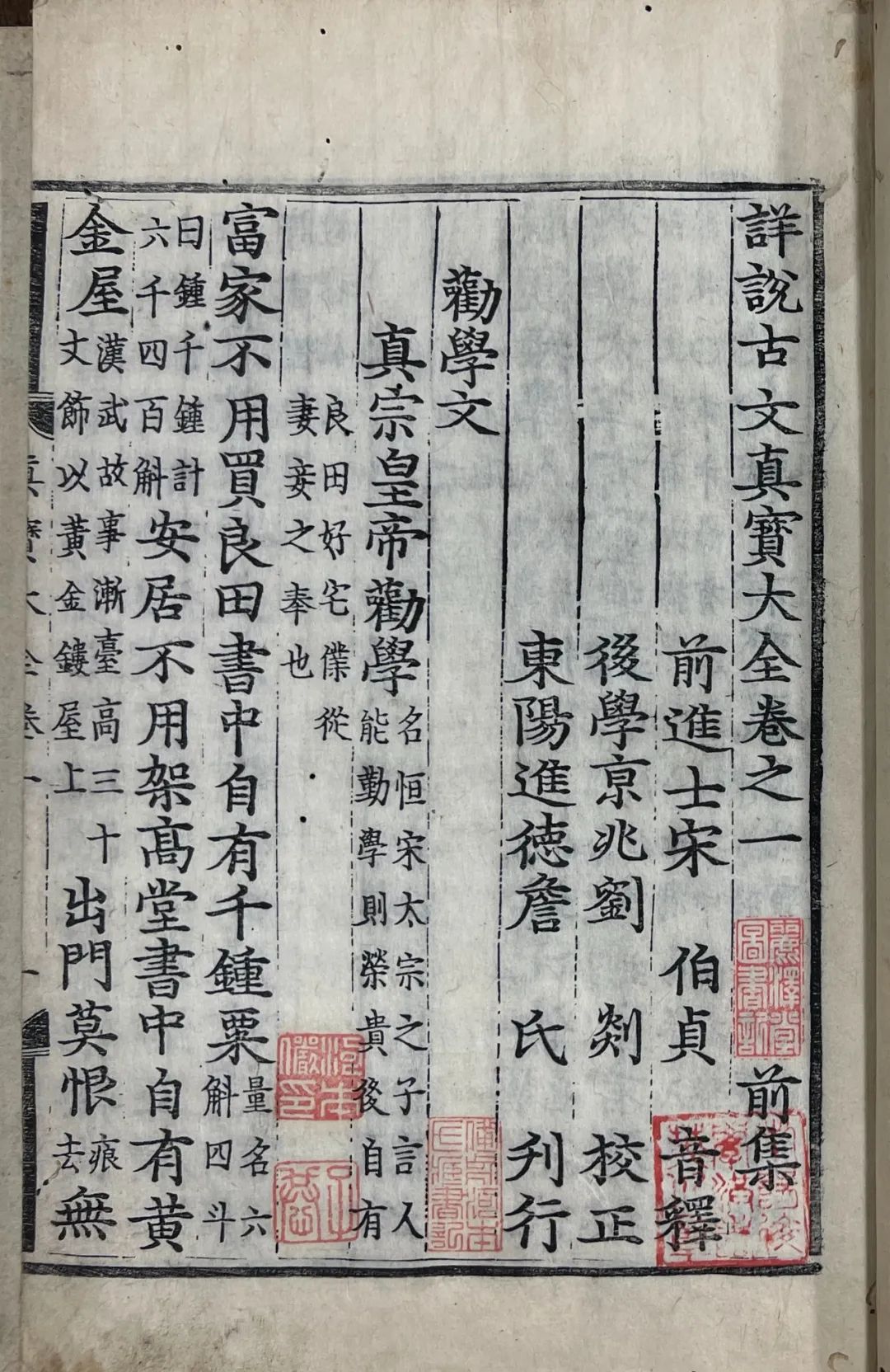

只是这个本子,到了景泰初年,随着由陈栎改编、明宋伯贞作音释、刘剡校正、詹进德刊行的《详说古文真宝大全》的传入东国 [3 ] ,便湮没无闻了。

朝鲜时代的士人多认定陈栎是《古文真宝》的编者。如李滉(1501-1570)就说:“此书出于陈新安之撰。” [4 ] 陈栎是休宁(今属安徽)人,休宁为隋之新安郡治,故人称陈新安。洪暹(1504-1585)也说:“新安赖有定宇陈,生不及朱道具体。却恐文章随世变,后生逐末失根柢。删其冗僻剔其伪,手把规矩出凡例。萃为一书号《真宝》,西山《正宗》意妙契。” [5 ] 认为《古文真宝》乃继真德秀《文章正宗》而成。朝鲜正祖时期(1776-1800),徐有榘(1764-1845)奉命编纂《镂板考》,更十分明确地著录:“《古文真宝大全》前集十二卷、后集十卷。元陈栎编,进士宋伯贞音释。其书选古今骚赋诗文凡七十六家,末附谢枋得《文章轨范》一卷。” [6 ] 言之明晰。

朝鲜士人的说法是有根据的。在《详说古文真宝大全》后集卷十所选《太极图说》一篇篇末,我们看到了这样的话:

今选古文而终之以《太极》《西铭》二篇,岂无意者?盖文章、道理,实非二致,欲学者由韩、柳、欧、苏词章之文进,而粹之以周、程、张、朱理学之文也。以道理深其渊源,以词章壮其气骨,文于是乎无弊矣。此愚诠次之深意也。朱子于《太极》《西铭》注释精详,今不暇尽录,学者欲观其详,宜自于朱子之书求之云。新安陈栎谨书。 [7 ]

言之凿凿,不容置疑。故其孙陈嘉基编纂《定宇集》,即将此篇收入卷一,并题为《太极图说序》。 [8 ] 同卷又收有其《批点古文序》一篇。云:“或曰:‘今选古文即以李斯《上秦皇逐客书》次于《楚辞》(指《离骚》),其文虽美,如其人何?’曰:‘不可以其人废其文也。且以《离骚》压卷,以忠臣为万世劝也;以此书次之,以奸臣为万世戒也。劝戒昭然,读古文而首明此,岂无小补云。” [9 ] 这段文字见于《详说古文真宝》后集卷一李斯《上秦皇逐客书》题下,陈嘉基将其辑入《定宇集》,也许是《离骚》在后集冠首,故称名《批点古文序》,虽无道理,然所谓“今选古文”云云,也是指陈栎编选《古文真宝》之事。 [10 ] 又,《详说古文真宝》后集卷四韩愈《送陆歙州傪诗序》题下注曰:“此吾州事,不可不知。兼文字中以此意施之郡守者甚侈,故选之。然陆侯虽有此除,未几卒于道,不及到也。” [11 ] 休宁曾为歙州治,唐改新安郡,故所谓“此吾州事”,也完全符合陈栎的口吻。

然而,陈栎并不是《古文真宝》的编选者,他只是最早的改编者而已。因为,只要对照一下五山版《诸儒笺解古文真宝》和《详说古文真宝大全》,我们就会发现,二书所选篇目百分之九十以上都是相同的,陈栎所谓“今选古文”云云,都应指的是其补编的工作,即具体增补了《离骚》《上秦皇逐客书》《太极图说》等若干诗文,而非全书皆由他所选编。陈栎说“今选古文而终之以《太极》《西铭》二篇”,实际《西铭》是原本就有的。故陈嘉基辑其《上秦皇逐客书》的题下注,只说“批点古文”,也不说编选。关于此点,笔者另有专文讨论,此不赘。

朝鲜士人金宗直成化八年(朝鲜成宗三年,1472年)曾为新刊《详说古文真宝大全》撰跋,引录如下:

诗以《三百篇》为祖,文以两汉为宗。声律、偶俪兴而文章病焉。梁萧统以来,类编诸家者多矣,率皆夸富斗博,咸池之与激楚,罍洗之与康瓠,隋珠之与鱼目,俱收并摭,不厌其繁。文章之病,不暇论也。惟《真宝》一书不然。其采辑颇得真西山《正宗》之遗法,往往齿以近体之文,亦不过三数篇,不能亏损其立义之万一。前后三经人手。自流入东土,埜隐田先生首刊于合浦,厥后继刊于管城,二本互有增减。景泰初,翰林侍读倪先生将今本以遗我东方。其诗若文,视旧倍蓰,号为‘大全’。汉晋唐宋奇闲俊越之作,会粹于是,而参差错落骈四俪六、排比声律者,虽雕缋如锦绣,豪壮如鼓吹,亦有所不取。又且参之以濂溪关洛性命之说,使后之学为文章者,知有所根柢焉。呜呼!此其所以为‘真宝’也欤。然而此书不能盛行于世,盖铸字随印随坏,非如板本,一完之后,可恣意以印也。前监司李相公恕长尝慨于兹,以传家一帙,嘱之晋阳。今监司吴相公伯昌继督,牧使柳公良、判官崔侯荣,敬承二相之志,力调工费,未期月而讫。将见是书之流布三韩,如菽粟布帛焉,家储而人诵,竞为之,则盛朝之文章法度,可以凌晋唐宋,而媲美周、汉矣。夫如是,则数君子规画锓梓之功为如何也。成化八年壬辰四月上浣,奉正大夫、行咸阳郡、守晋州镇兵马、同佥节制使金宗直谨跋。 [12 ]

据此,则是朝鲜活字本《详说古文真宝大全》印于成化八年。其传入东国,更早在景泰初年,由“翰林侍读倪先生”带到朝鲜。所谓倪先生,即倪谦。明英宗正统十四年(1449)十一月,刚即位的明代宗即派遣翰林院侍讲倪谦、刑科给事中司马恂前往朝鲜颁即位诏,“并赐其国王及妃锦绮彩币等物”。 [13 ] 次年正月,倪谦等抵达朝鲜,在朝二十余日,期间与朝鲜馆伴郑麟趾、成三问、申叔舟及首阳大君、安平大君等一时名臣讨论韵书、科举、庙制等,互赠书画礼物,诗歌唱酬,彼此往来甚多。 [14 ] 《详说古文真宝大全》应当就是在这期间由倪谦赠与朝鲜士人的。由此可见,是书也必成于明初,音释者宋伯贞、校正者刘剡都是明初人,而至宣德、正统年间,此书已经流传得很广泛了。 [15 ] 田禄生于高丽后期携入东国,并募工刊刻之本、姜淮仲所刻公州教授田艺藏本,都不见于记载,可知正是《详说古文宝大全》这一刊本,传到朝鲜之后,取代了元刊本《古文真宝》。

据李仁荣先生《清芬室书目》卷七著录的“中国人著述”、朝鲜壬辰(朝鲜宣祖二十年,明神宗万历二十年,1592)前的活字刊本中,就已列有《古文真宝大全》。其刊刻用的活字是朝鲜文宗庚午年(也即世宗三十二年,明代宗景泰元年,1450)所铸之活字,而此字是由安平大君李瑢所书写的,至朝鲜成宗五年(明宪宗成化十年,1474)印书,庚午活字已毁,而不得不另铸新字。 [16 ] 可知《古文真宝大全》的朝鲜活字本的出现,至迟也在明成化年间,而其书东传和撰成的时间当然就更早。

姜淮仲对此本的评价很高,认为它把“汉晋唐宋奇闲俊越之作,荟萃于是。而骈四俪六、排比声律者,虽雕绘如锦绣,豪壮如鼓吹,亦有所不取。又且参之以濂溪关洛性命之说,使后之学为文章者,知有所根柢”,“颇得真西山《正宗》之遗法”。这既与陈栎的看法完全一致,也是朝鲜士人当日普遍的文学观念。高丽朝后期,在忠烈王和一些朝廷大臣如李奎报、安珦、白颐正、李穑、郑梦周、权近等人的倡导下,理学在东国迅速传播,逐渐成为主流的意识形态。进入朝鲜时期,尤其是世宗、中宗以降,朝鲜王朝更是大力推行理学,推尊朱熹,理学成为一代官学。宋代理学家的著作和他们所编的各种诗文选本,也成为朝鲜时代的畅销书。像邵雍、程颢、程颐、张栻、朱熹、真德秀等人的文集,吕祖谦所编《古文关键》、楼昉编《崇古文诀》、真德秀《文章正宗》、金履祥《濂洛风雅》等选本,都曾多次刊刻。《详说古文真宝大全》在朝鲜时期流行,并取代《魁本大字诸儒笺解古文真宝》,正是东国理学兴盛背景下的必然结果。

与金宗直同时代的金时习(1435-1493),有诗专咏此书。曰:“世间珠璧谩相争,用尽终无一个赢。此宝若能藏空洞,满腔浑是玉瑽琤。” [17 ] 谓熟读《古文真宝》一书,更胜过金银珠宝千万。洪暹曾撰诗详述《古文真宝》一书的内容,并指出:“新安赖有定宇陈,生不及朱道具体。却恐文章随世变,后生逐末失根柢。删其冗僻剔其伪,手把规矩出凡例。萃为一书号《真宝》,西山《正宗》意妙契。” [18 ] 认为它能承继真德秀《文章正宗》的编选思想,对陈栎选编是书的评价略同前人。金安国(1478-1543)则认为是书与《古文关键》《文章轨范》同为“学者模范” [19 ] 。曹植(1501-1572)教人学文,谓:“君之为文,岂类俳优也,但文理不续,语不成辞,人且吹,余谓聋者之《咸》《韶》。……请取《真宝》文后集,一二年业之,要夺其胎,以换其骨,毋使老夫作为羊公之见,而使君作为羊公之鹤也。” [20 ] 朴承任(1517-1584)编《风骚选》,“就东贤所选前后《风骚集》除杜韩苏大家及《真宝》所载外,择其铺叙委曲,语意平稳,无奇简僻涩之疑者,得若干首,以为不远之则。” [21 ] 以继《古文真宝》之选。李植教子侄读书作文,也明说:“韩柳欧苏、《文选》、八大家文、《古文真宝》《文章轨范》等中,从所好钞读一卷,限百番,此属先读。” [22 ] 将《古文真宝》与《文选》等并列为文章模板。所以,许筠(1569-1618)就说:“国初诸公皆读《古文真宝》前后集以为文章,故至今人士初学,必以此为重。” [23 ] 而金锡胄(1634-1684)也说:“近世选文者,西山有《真宝》(以真德秀为此书编者,是其误),谢氏有《轨范》。是二书最盛行于今。然或以其杂采赋辞,而章程未整;偏取唐宋,而词气渐俚。盖亦不能无病之者。” [24 ] 也都是以此书为初学者必读之书的,足见其在东国的广泛流传和影响之大。

《详说古文真宝大全》自景泰元年传入东国后,不久便有朝鲜活字本出现。今韩国高丽大学、延世大学、奎章阁等即藏有朝鲜文宗元年(1451)庚午字刊本残卷多种。 [25 ] 金宗直谈到的李恕长所藏疑即此年刊行的朝鲜本。是书经柳良、崔荣重刊后(时在明成化八年、朝鲜成宗三年,1472),逐渐流行。此后陆续刊行的朝鲜各本,当皆出于此本。像朝鲜明宗二十二年(明穆宗隆庆元年,1567) [26 ] 、朝鲜宣祖二年(隆庆三年,1569)兴阳县刊本 [27 ] 、朝鲜宣祖九年(明神宗万历四年,1576)以前刊本 [28 ] 、朝鲜肃宗二年(清康熙十五年,1676)刊本、朝鲜肃宗、正祖、纯祖(约清乾隆、嘉庆)年间戊申字、甲寅字、丁酉字等多种刊本等, [29 ] 也由此本而来。据韩国延世大学全寅初教授主编的《韩国所藏中国汉籍总目》,今存朝鲜时期《详说古文真宝大全》的各种刊本、写本、石印本,总数竟达174种, [30 ] 其流传之广,可见一斑。

朝鲜活字本 《详说古文真宝大全》书影

朝鲜时期,《详说古文真宝大全》各种抄本、注本和讲论也不断出现。像金时习、金履久等就有写本传世, [31 ] 李滉(退溪先生)则有《古文真宝前集讲录》, [32 ] 而后者尤为著名,传本亦甚多(金隆《古文真宝前集讲录》 [33 ] ,李德弘《古文(真宝)前集质疑》 [34 ] ,皆传录其说)。李滉是朝鲜时期最著名的朱子学者、理学大家,在理学方面著述甚多,在东国思想史上占有重要地位。然而他又是一位出色的文学家,故其论诗往往能从作品本身出发,“各随其文义而观之”, [35 ] 少有说教。故其讲录虽多释词语,却每每能由词语而释诗意。如释聂夷中《伤田家》,先解释“五月粜新谷”之“粜”字:“盖出己米与人而取人钱物曰‘粜’,出己物与人而纳人之米谷曰‘籴’。”再说明“此诗谓农人五月‘粜’未成之谷,预取物于人,期谷成而偿之,故曰‘五月粜新谷’。” [36 ] 释杜甫《哀江头》“江水江花岂终极”云:“言有情者有泪以沾臆,犹可自慰,彼‘江水江花’之无情者亦无泪沾之可慰,其百万恨之意,岂有终极乎?犹‘感时花溅泪,恨别鸟惊心’之类,皆因人情之甚悲而借无心之物以极言之也。” [37 ] 皆释义准确。又如,他讲解李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日”一句,曰:

非谓吴、晋之亡,亦不言己之浮游,由小人欺蔽之故。泛言登高望远之际,不能忘情于魏阙,而为浮云蔽日之故,渰没而不见长安,使人心忧耳。而其讽喻讴吟、嗟叹闷恻之余,自含蓄小人欺蔽,使己去国流落,望君不可见之意。如此读之,乃能得诗之正意。本注不满于晋之偷安江左者, [38 ] 去诗意甚远。“总”字下得甚好。盖登览望形胜,本为可乐之事,只为不见长安之故,凡所见形胜,无非使人愁思云耳。大抵近体末二句多说出别意以结之,不以粘着上句为义,欲说下句无非使人愁之意,而先于上句之上,下“总为”两字以括之,此最诗法妙处。 [39 ]

李滉的《古文真宝讲录》是因弟子所问而答疑解惑的记录。《古文真宝》注文浅陋,其弟子多因注文而质疑,李滉也一再指出“不可尽拘本注之说,本注疏舛处多”。 [40 ] 此条答疑既将李白诗意平实道来,纠正了注文之失,又由此诗末句论及近体诗法,亦是有得之见。

李滉中年以后忧于士祸,辞官归乡,著述施教,弟子众多,影响甚大。其《古文真宝讲录》因亦传写转录(如金隆、李德弘等),流播甚广。《古文真宝》实已与《古文关键》《文章轨范》等选本并列,成为东国士人学习古文的模板和正途。 [41 ] 如前引金宗直所说,此书将“汉晋、唐宋奇闲俊越之作,荟萃于是,……又且参之以濂溪关洛性命之说,使后之学为文章者,知有所根柢焉,此其所以为‘真宝’也”。“将见是书流布三韩,如菽粟布帛焉,家储而人诵,竞为之则,盛朝之文章法度,可以凌晋唐宋,而媲美周汉矣”。至若批评某人文不成体,也往往会举出《古文真宝》。如前举朝鲜士人曹植对别人学文不当的批评。凡此,皆可见此书影响之大。

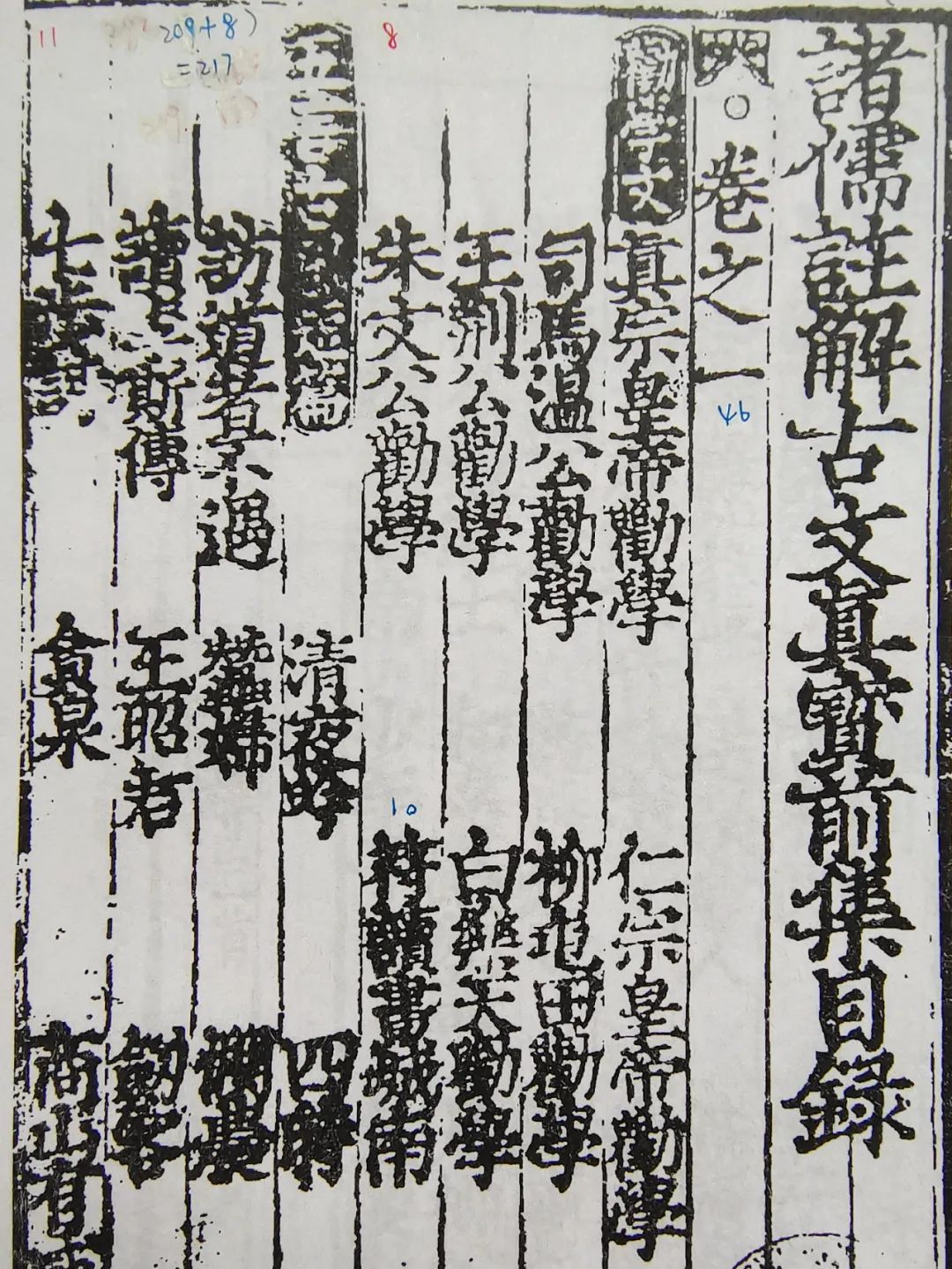

《古文真宝》的另一版本系统《魁本大字诸儒笺解古文真宝》传入日本的时间也相当早。大致在室町时代(1338-1573),已传入东瀛,其流传之广,影响之深,更甚于朝鲜。据严绍璗先生所考,日本文献中最早关于《古文真宝》的记载,是五山僧人满济准后的《日记》。称光天皇应永二十年(明成祖永乐十一年,1413)4月7日,其记曰:“清胤和尚来,《古文真宝》谈义在之,自今日始。” [42 ] 自此以后,不断有关于以《古文真宝》为内容的讲习会的记载。如《康富记》后花园天皇宝德二年(明代宗景泰元年,1450)11月12日记道:“入夜,……读《古文真宝》内后集二张子厚《西铭》文也。‘理一分殊’见于其注。”《后法兴院展记》后土御门天皇文明十七年(明宪宗成化二十一年,1485)10月10日也记道:“有《古文真宝》谈义,与藏主(僧彦龙周兴)谈之。今日始后集。” [43 ] 彦龙周兴正是五山时期著名的僧人,由他主持的《古文真宝》讲习会一直延续到后土御门天皇长亨元年(1487)六月。 [44 ] 《实隆公记》亦载其于后柏原天皇永正三年(1506)8月6日,“于万松轩左首座讲《古文真宝》(后集)”事。 [45 ] 他们讲习的成果“抄物”也不断涌现。像常庵龙崇和尚的《古文真宝抄》十卷(后柏原天皇大永二年,1522)、笑云清三的《古文真宝抄》(大永五年,1525)、仁如集尧的《古文真宝抄》九卷(后阳成天皇庆长十四年,1609)等,皆是其代表。其中笑云清三的《古文真宝抄》,集中了桂林德昌、湖月信镜、一元光寅、万里集久等多人的讲读成果,先后有后水尾天皇元和三年(1617)木活字本、明正天皇宽永十九年(1642)重刊本等。 [46 ] 五山僧人的这些讲习活动,大大推动了《古文真宝》在日本的传播和接受。

进入江户时代,各种刊本蜂起。后阳成天皇庆长十四年(万历三十七年,1609),本屋新七在京都刊行了木活字本(此后二十年间,曾刊印七次)。 [47 ] 后西天皇万治三年(清顺治十七年,1660),有次良兵卫刊本。其后的各种版本,据日本学者长泽规矩也《和刻本汉籍分类目录》(增补补正版)搜集统计,就多达百余种。 [48 ] 各种注本也层出不穷。今存比较重要的注本就有:

后光明天皇庆安元年(清顺治五年,1648),(佚名)《冠注古文真宝后集》十卷 [49 ] ;

林忠(字子信,号罗山)撰、鹈饲信之(字子真,号石斋)总其成的《古文真宝后集谚解大成》二十卷(灵元天皇宽文三年,1663);

宇都宫由的(号遯庵、三近)的《鳌头评注古文前集》十卷(宽文五年,1665,此后重印又称《鳌头新增诸儒注解古文真宝》等);

毛利琥珀(字虚白,号贞斋)的《古文真宝后集合解评林》十卷(延宝七年,1679);

山崎保春注、生驹登增注《新增评注古文真宝后集》十卷;

榊原篁洲的《古文真宝前集谚解大成》十七卷(天和三年,1683) [50 ] ;

长泽粹庵的《古文真宝后集旧解拾遗》三卷(贞享三年,1686);

梅康的《古文真宝讲述》三卷(东山天皇元禄五年,1692);

增田春耕的《古文后集余师》(光格天皇文化八年,1811);

森伯容笺解、冈本东皋校《古文前集余师》四卷(仁孝天皇天保七年,1836);

冈本行敏增补、佐藤义光、山岸善道校《增评补注古文真宝校本后集》等。 [51 ]

其中,又以《古文真宝》后集翻刻为尤多。如较早出现的佚名《冠注古文真宝后集》、林罗山《古文真宝后集谚解》、毛利贞斋的《古文真宝后集合解评林》、山崎保春注、生驹登增注《新增评注古文真宝后集》等。“庆长敕版、庆长古活字版中还有抽取《古文真宝》开头的七种劝学文而刊行的《劝学文》(庆长二年,1597)。江户时代,面向庶民的读写启蒙教科书‘往来物’中,‘劝学文’常常被收录在内。例如《劝学之文》(宽延四年,1751)、《教牍庭训宝文房》(宽政十二年,1800)”等。 [52 ]

影印五山版《魁本大字诸儒笺解古文真宝》

这些日本注本的注释一般都极为详尽。凡词语典故、名物、术语、作者生平、创作背景、诗文大意等,无不一一加以注解、叙述。这不仅有保存文献之功,而且,在对版本系统的判别、作家生平的考证和所选诗文主旨的理解等方面,也为我们提供了重要资料和独特的视角。比如,林罗山就根据明弘治年间云中青藜斋本跋语,判断《古文真宝》的编者,应为黄坚,而对旧说一一作了辨驳。他对林以正编撰的说法,径作否定,曰:“此说大不可也。”对所谓何晦夫编校、张天启释文的说法,则引前人之说加以否定。谓:“或曰何晦夫所作者,《古文句解》也,非此《真宝》也。” [53 ] 这对后来的许多日本古注本有直接的影响,在是书的编者问题上,后来的注者和校刊者,几乎皆据林罗山为说。 [54 ] 又如,榊原篁洲(1656-1701)撰《古文真宝前集谚解大成》,于卷首谈到一本,曰:“近年所见一本,题永阳黄坚编集、张天启释文。此本有皇明弘治年间云中青藜斋跋,卷首有神宗皇帝御制序。编次亦与世间通行本稍异。诸赋载后集卷首,《出师》《陈情》二表载后集卷尾。注释也往往有异同。” [55 ] 则为我们提供了新的版本信息。至于注释,亦多能“辨其体格,明其意旨”, [56 ] 往往有可取之处。像宇都宫由的指出《读李斯传》在《唐文粹》中已收录,作者为曹邺。 [57 ] 解《古乐府》“青青河畔草”曰:“此篇情思深远,最可逐咏。其词虽断间,意实相贯,读者不为旧注所惑可也。” [58 ] 又,注韩愈《古意》诗,引《真人关尹令喜传》《修文殿御览》, [59 ] 皆为旧注所不及,足资参阅。

同门友张伯伟教授曾指出:“东亚文明形成的社会基础,是汉文化的普及教育,而文学教育是非常重要的组成部分。” [60 ] 日本平安时代,士人学习和研读的中国文学典籍,主要是萧统《文选》和《白氏文集》等。五山时期,寺院的僧人受宋人影响,所学习的重点已转向《古文真宝》《唐贤三体诗法》《唐宋千家联珠诗格》、杜诗和苏、黄诗等典籍上。时移世变,风气渐转,《古文真宝》一书亦逐渐流行。如日本江户时期儒士林恕(1618-1680)所云,萧统《文选》,“赋文以类分,选而取粹,古以此为最,且李善援用之详,五臣注解之通,太便于博赡也。……故本朝菅、江诸家博士,成业扬名,藉此书之力者不为不多。近岁少年丛偶学诗文者,狭而《三体》《真宝》,广而苏、黄集而已。至于《文选》,则束阁 而不读焉。” [61 ] 就道出了这种转变。

直到江户前期,《古文真宝》等书仍非常盛行。“宿学老儒尊信《三体诗》《古文真宝》,至与四子、五经并矣”。 [62 ] 大约从中御门天皇正德年间起,渐受中土明前后七子影响,有荻生双松等人开始提倡学习汉唐 古文辞,排斥《古文真宝》,认为它是俗书,然而其传播和流行的趋势却并未衰减,它仍旧是日本士人初习古诗文尤其是古文的最重要的教科书之一。林道春云:“本朝之泥于文字者,学诗则专以《三体唐诗》,学文则专以《古文真宝》。皆以为周伯弼、林以正有益于世也。实二集之诗文精审明畅,习之亦有益于文字乎。” [63 ] 清田儋叟(1719-1785)《孔雀楼笔记》卷四则记道:“三轮安立先生,不知何许人也。……予童子之时,先人嘱予从立安先生受句读。予于《古文真宝》每次阅读则以十叶为数,颂三遍,若三遍而不能默诵,先生则正色戒厉,嘱予复读五遍、六遍。” [64 ] 故宇都宫由的为《古文真宝》前集作注,跋曰:“世所刊行之《古文真宝》前后集,简而文,正而葩,所以不离道也。虽有一二之不可为道者,又足以涉笔者之为助矣。” [65 ] 震泽柳刚为榊原篁洲《古文真宝前集谚解大成》作序,则云:“古文之编,数十百家。本邦之俗,雅取《真宝》为业。耆耋诵之,儿童习之。” [66 ] 其书在日本的普及程度,可想而知也。

朝鲜各种刊本既盛行,还出现了向中国本土回流的情况。如,朝鲜《增补文献备考》卷二百四十二《艺文志》一即载,朝鲜肃宗四年(清康熙17年,1678),清使侍卫噶等所带回的书册中,除高丽、朝鲜文人的著述外,就有《古文真宝》一书。 [67 ] 成书于朝鲜正祖十三年(1789)的《西库藏书录》,在“文章类”中著录:“《古文真宝谚解》一件,十册。陈栎。” [68 ] 成书于纯祖年间(1800-1834)的《宝文阁册目录》集部中,也著录有《古文真宝谚解》十卷。 [69 ] 则可能是此书自日本流传至朝鲜的和刻本。 [70 ] 当然,除了《古文真宝》的这些东传与回流,是否已构成通过阅读而产生的互相影响的书籍“环流”, [71 ] 尚需要进一步探讨。

综上所述,《古文真宝》在后世东传的过程中,版本众多,然要为两大系统:一是由陈栎改编、明初宋伯贞、刘剡音释、校正的《详说古文真宝大全》系统,一是由元末林桢增注、整理的《魁本大字诸儒笺解古文真宝》系统。前者在明初传入朝鲜半岛,一直盛传不衰,而元刊《诸儒笺解古文真宝》也在日本长期流传,版本众多,其影响之大,更甚于东国。二者共同成了一道汉籍东传和汉文化圈中的靓丽的风景线。

本文为国家社科基金重点项目“宋代文学史料学研究”(批准号: 17AZW0004 )、国家社科基金重大项目“中国古代类书叙录、整理”(批准号: 19ZDA245 )子课题阶段性成果。文章原载《域外汉籍研究集刊》(第二十一辑)。