在长安慈恩寺的晨钟暮鼓中,唐玄奘以译经阁为道场,悄然建立起中国佛教史上最缜密的哲学体系——法相宗(又称唯识宗)。这个源自印度瑜伽行派的思想体系,经过玄奘师徒的创造性转化,成为中印文明对话史上的璀璨结晶。

宗派渊源:跨越喜马拉雅的思想远征

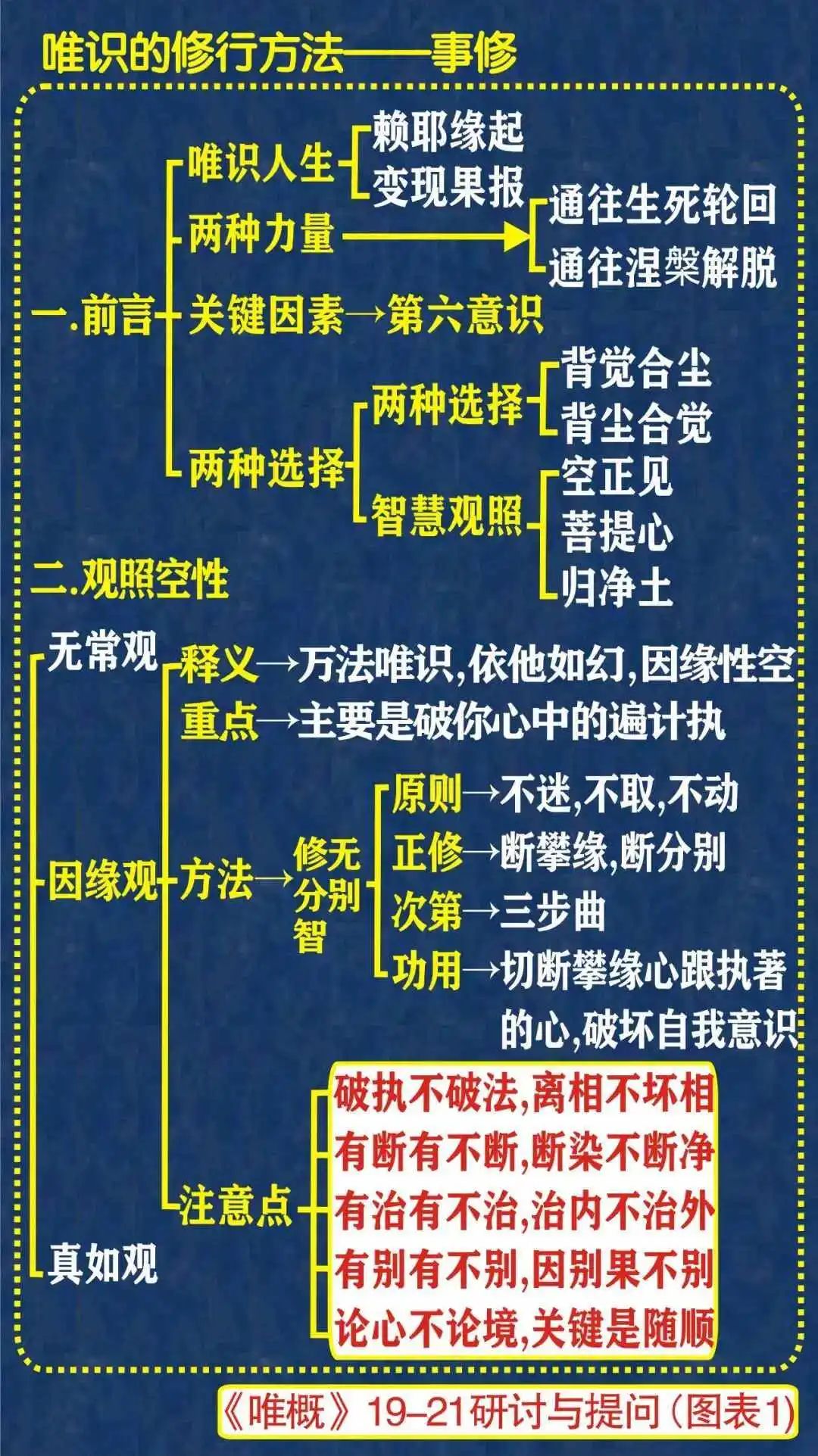

玄奘创立的法相宗并非凭空出世,而是其历时十七年、行程五万里的求法成果。在印度那烂陀寺,他师从戒贤论师精研《瑜伽师地论》,将世亲、无著的唯识学说完整移植至中土。不同于禅宗”不立文字”的顿悟传统,法相宗构建起包含八识、三性、五重唯识观的精密理论框架,其严谨程度堪比现代科学体系。

核心教义:心灵宇宙的解剖图谱

-

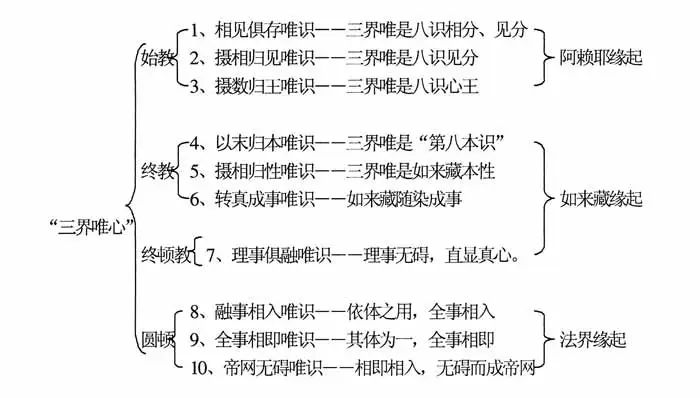

万法唯识 :主张”三界唯心,万法唯识”,认为外部世界皆是阿赖耶识中种子的显现。这种认知革命将佛教哲学推向新的高度,堪比笛卡尔”我思故我在”的哲学突破。 -

-

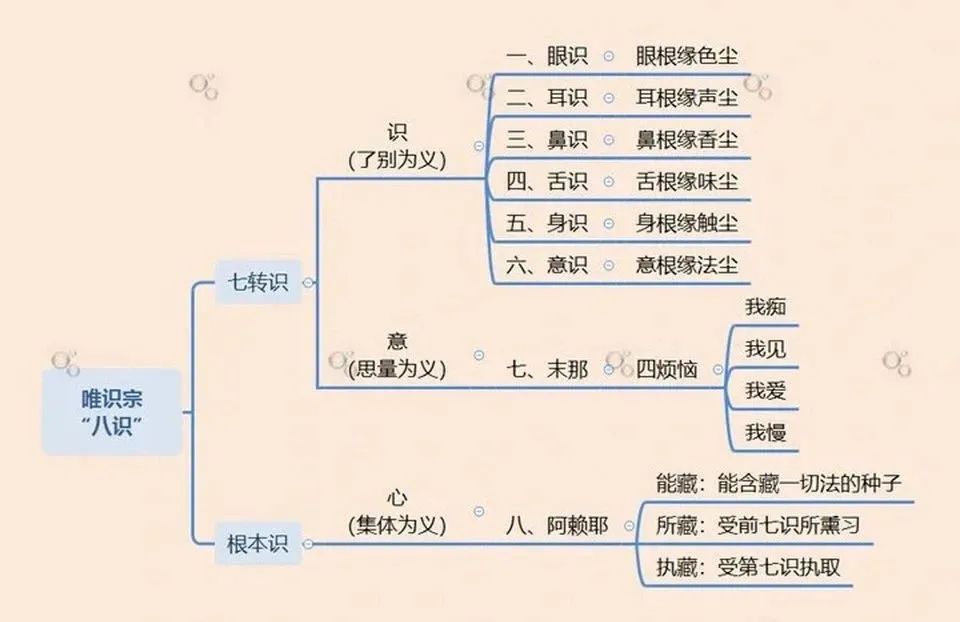

八识体系 :从眼耳鼻舌身意前六识,到末那识(我执根本)、阿赖耶识(种子仓库),构成完整的意识解析模型。玄奘在《成唯识论》中提出的”转识成智”理论,为修行者提供了清晰的觉悟路线图。 -

-

三性说 :通过遍计所执性(妄执)、依他起性(缘起)、圆成实性(真如)的辩证关系,揭示现象与本质的统一法则。这种思维范式深刻影响了宋明理学的发展。

修行特色:知行合一的实践智慧

法相宗的修行体系展现出独特的理性光芒:

-

因明逻辑 :将印度因明学引入修行实践,要求弟子掌握”宗因喻”的严密论证方法。玄奘翻译的《因明入正理论》成为东亚逻辑学发展的重要基石。 -

五重观法 :从”遣虚存实”到”遣相证性”的渐进观修,融合了印度禅法与中土止观传统。这种科学化的修行次第,至今仍在日本法相宗传承。 -

解行并重 :强调”由解生行,依行证理”的辩证关系,要求学人既要精通《解深密经》等典籍,又需在戒定慧三学中实证真理。

历史回响:丝绸之路上的人文学术巅峰

玄奘师徒建立的慈恩学派,在唐代形成”长安三大译场”之首的学术重镇。其弟子窥基被尊为”百部疏主”,他注释的《成唯识论述记》成为东亚唯识学的标准教科书。法相宗的传播路线构成佛教第二传播期的文化动脉:从长安到奈良,从敦煌到吐鲁番,其思想余韵至今仍在日本药师寺的法流中延续。

在当代脑科学试图破解意识之谜时,法相宗的八识理论仍闪耀着惊人的预见性。玄奘大师开创的这条”心灵科学”之路,不仅成就了汉传佛教的哲学高峰,更在人类认知革命的历程中,树起一座跨越时空的智慧丰碑。当人工智能试图模拟人类意识时,或许能在《成唯识论》的古老经卷中,找到理解”自我意识”的东方密码。