我们已经说过,同光时代李鸿章所领导的自强运动限于物质方面,是很不澈底的。后来梁启超批评他说:

李鸿章坐知有洋务,而不知有国务……其于西国所以富强之原,茫乎未有闻焉,以为吾中国之政教文物风俗,无一不优于他国,所不及者,惟枪耳,炮耳,船耳,铁路耳,机器耳。吾但学此,而洋务之能事毕矣……知有兵事而不知有民政,知有外交而不知有内治,知有朝廷而不知有国民。 日责人昧于大局,而己于大局,先自不明……殊不知今日世界之竞争,不在国家,而在国民;殊不知泰西诸国所以能化畛域除故习布新宪致富强者,其机恒发自下而非发自上。

这种批评是很对的。可是李鸿章的物质改革已遭时人的反对,倘再进一步的改革政治态度,时人一定不容许他。

甲午以后,康有为觉得时机到了。 李鸿章所不敢提倡的政治改革,康有为要提倡。这就是所谓变法运动。

我国自秦汉以来,两千多年,只有两个人曾主张变法,一个是王莽,一个是王安石。两个都失败了。王莽尤其成为千古的罪人。所以没有(人)敢谈变法。

士大夫阶级都以为法制是祖宗的法制,先圣先贤的法制,历代相传,绝不可变更的。

康有为知道,非先打破这个思想的难关,变法就无从下手。所以在甲午以前,他写了一篇《孔子改制考》。他说孔子根本是个改革家。

孔子作《春秋》的目的就是要改革法制。《春秋》的真义在《公羊传》里可以看出来。《公羊传》讲“通三统”,那就是说夏、商、周三代的法制并无沿袭,各代都因时制宜,造出各代的法制。《公羊传》又讲“张三世”,那就是说,以专制政体对乱世,立宪政体对升平之世,共和政体对太平之世。

康有为这本书的作用无非是抓住孔子作他思想的傀儡,以便镇压反对变法的士大夫。

康有为在甲午年中了举人,乙未年成了进士。他是那个国难时期的新贵。他就趁机会组织学会,发行报纸来宣传,一时附和的人很不少。大多数并不了解他的学说,也不知道他的改革具体方案,只有极少数可以说是他的忠实同志。但是他的运动盛极一时,好像全国舆论是拥护他的。

孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。皇帝是旧中国的政治中心。所以康有为的实际政治工作是从抓住皇帝下手。

他在严重的国难时期之中,一再上书给光绪皇帝,大讲救国之道。光绪也受了时局的刺激,很想努力救国。他先研究康有为的著作,后召见康有为。光绪很赏识他,因为种种的困难,只教他在总理衙门行走。

戊戌春季的瓜分,更刺激了变法派和光绪帝。于是他又派康有为的四位同志杨锐、刘光第、林旭、谭嗣同在军机处办事。从戊戌四月二十三日到八月初,康有为辅助光绪行了百日的维新。

在这百天之内,康有为及其同志推行了不少的新政。其中最要紧的有二件事。

· 第一,以后政府的考试不用八股文,都用政治、经济的策论。换句话说,以后读书人要做官不能靠虚文,必须靠实学。

· 第二,调整行政机构。康有为裁汰了许多无用的衙门和官职,如詹事府、通政司、光禄寺、鸿胪寺、太仆寺、大理寺,以及总督同城的巡抚、不治河的河督、不运粮的粮道、不管盐的盐道。同时他添了一个农工商总局,好像我们现在的经济部,想要推行经济建设。

这两件大新政,在我们今日看起来,都是应该早办的,但在戊戌年间,虽然国难那样严重,反对的人居大多数。为什么呢?一句话,打破了他们的饭碗。

人人都知道废八股,提倡实学,但数百翰林,数千进士,数万举人,数十万秀才,数百万童生,全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少的心血,想从之乎也者里面,升官发财。一旦废八股,他们绝望了。难怪他们要骂康有为洋奴汉奸。至于被裁的官员,更不要说,无不切齿痛恨。

康有为既然抓住皇帝来行新政,反对新政的人就包围西太后,求“太后保全,收回成命”。这时光绪虽作皇帝,实权仍在西太后手里。他们两人之间久不和睦。西太后此时想索性废光绪皇帝。

新派的人于是求在天津练兵的袁世凯给他们武力的援助。袁世凯嫌他们孟浪,不肯合作,而且泄露他们的机密。西太后先发制人,把光绪囚禁起来,说皇帝有病,不能理事,复由太后临朝训政。

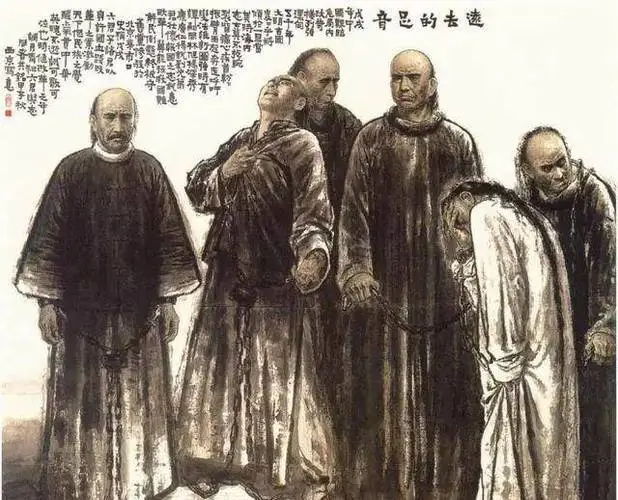

康有为逃了,别人也有逃的,也有被西太后处死的。他们的新政完全打消了。

按:本文选自蒋廷黻《中国近代史》。在近代中国,说起生前赫赫、身后寂寞之人,蒋廷黻必是其中之一。 由于长时间被遮蔽,就是在他的老家邵阳,依然没太多人知道他的名字。

免责 声明: 以上图文来自网络,贵在分享,不做商用,版权归原作者及原出处所有,内容为作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权等问题,请及时与我们联系删除。