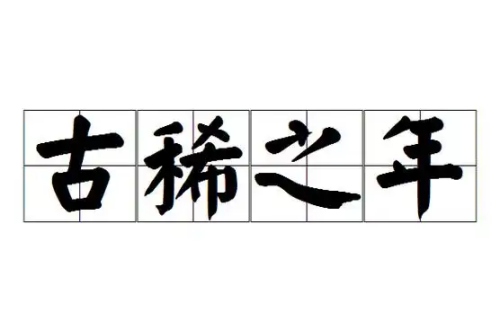

在中华传统文化中,对于不同年龄段有着独特且富有韵味的称谓,比如“弱冠”指二十岁,“而立”指三十岁,“知命”为五十岁,而“古稀”则是人们常用来形容高龄老人的词语。那么,“古稀之年”到底指的是多少岁?这个说法又源自何处?让我们一同走进这句古老词语背后的文化智慧。

“古稀”一词源自何处?

“古稀”一词最早出自唐代大诗人杜甫的名句:“人生七十古来稀。”意思是:人生能够活到七十岁,自古以来都很罕见。

在唐代,医学落后,社会动荡,能活到七十岁实属不易。因此,杜甫借此诗感叹人生短暂,七十高龄已属奇迹。从此,“古稀”便成为对七十岁老人的尊称,并沿用至今。

古稀之年具体是指多少岁?

从传统文化角度来看,“古稀之年”专指七十岁,有时也泛指七十岁左右的年纪,即70岁至74岁之间。

与其他年龄称谓相比较:

花甲为60岁(因“甲子”一轮为60年);

古稀为70岁;

耄耋为80至89岁;

鲐背为90岁以上;

期颐则为100岁。

这些称谓不仅表明了年龄,更饱含人们对长寿的敬仰之情。

古人为何称七十为“稀”?

从历史上看,中国古代人民的平均寿命普遍偏低,尤其在战乱频繁的年代,很多人年纪轻轻便夭折。能活到五十岁已属不易,六十为寿星,七十则实属罕见。因此,“古稀”中的“稀”字用得极为贴切,体现了人们对七十岁长寿者的敬重。

在传统礼俗中,老人若能寿至七十,家中往往会举办隆重的“古稀寿宴”,不仅是家族的大事,也是乡里邻里的祝贺对象。

现代人到了古稀之年意味着什么?

如今医疗条件改善,七十岁不再是罕见的高龄,很多人到了这个年纪仍然身体健康、精神饱满,有的还在继续工作、从事研究或参与社会公益。

尽管“古稀”不再如古代那样稀有,但它依然保留着对高寿长者的尊称意义。在现实生活中,我们仍常听到“古稀老人”、“古稀之喜”等表达,蕴含着对人生智慧与历练的尊重。

如何体现对“古稀”老人的尊敬?

称谓恰当:在提到七十岁左右的长者时,称其为“古稀老人”或“荣登古稀之年”,既体现礼貌,又显得有文化修养。

精神陪伴:这个阶段的老人可能会面对身体变化与心理落差,家人应多陪伴、倾听,给予精神慰藉。

重视仪式感:为古稀老人庆生、祝寿,是家庭传承孝道的重要体现,可以通过举行古稀宴、赠送寿礼等方式表达敬意。

“人生七十古来稀”,不仅仅是一句诗,更是中华民族敬老孝亲、崇尚长寿文化的写照。如今,七十不老,正值人生的又一高峰。那些步入古稀之年的人们,不仅是家庭的精神支柱,也是社会的智慧宝库。