许多人心中都曾描绘过菩萨降临人世的壮丽画面,遐想着菩萨会以何种容颜显化,诞生于哪般家庭,以及在人间会选择何种职业作为度化众生的舞台。

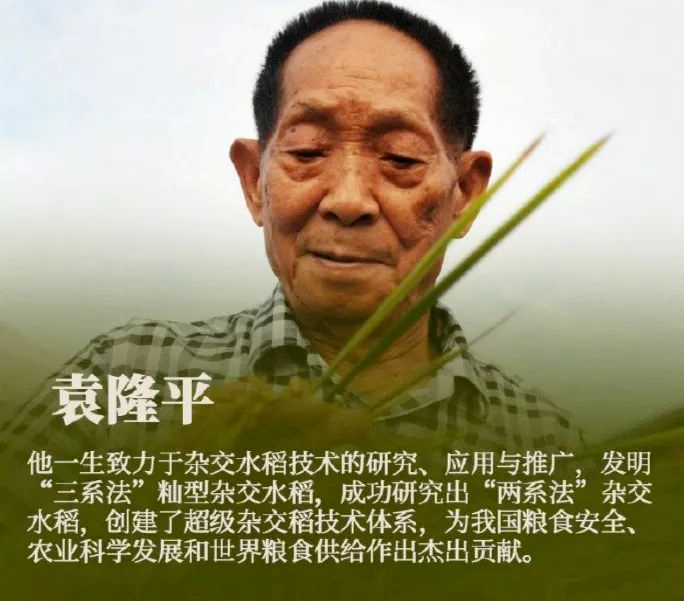

在紫微斗数的浩瀚星空中,有这样一颗璀璨的星辰,它熠熠生辉,象征着那份执着不懈、坚忍不拔、大无畏的菩萨情怀。正如唐玄奘大师孤身穿越茫茫沙漠,誓言“宁向西行一步死,不往东归半步生”的坚定;恰似地藏菩萨立下“地狱不空,誓不成佛”的宏愿;也如水稻之父袁隆平先生,用一生诠释“一生只做一件事”的专注与奉献。这颗星,仿佛是他们精神的缩影,照亮了人间,指引着我们前行的道路。

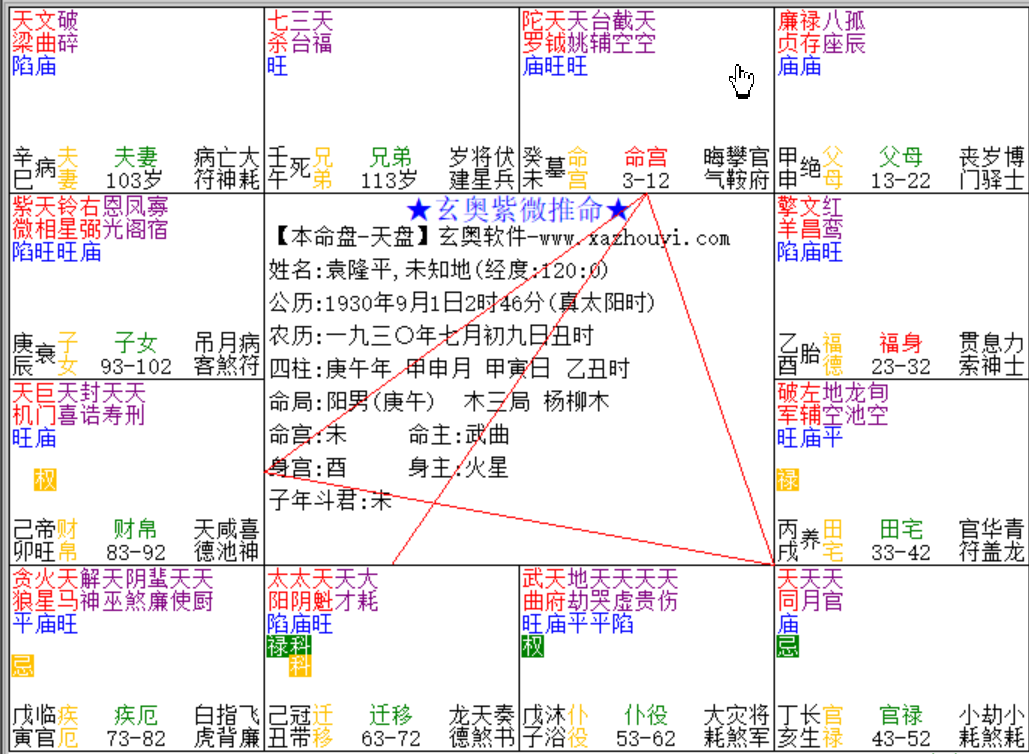

第一个大运(3-12)日寇入侵 南迁北徙

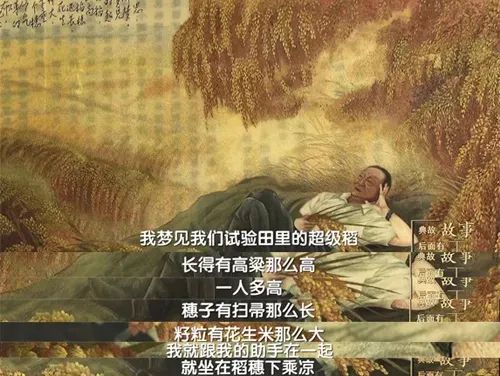

命宫之中,未见主星坐镇,却有陀罗与天钺相伴。陀罗,五行归金,化气为忌,位列六煞,既象征着迂回与迟延,亦蕴含着工匠之精细与菩萨之大爱。这恰如其分地映照了袁老那无拘无束的个性与随性自在的特长,他后半生的岁月,几乎全情投入到试验田的耕耘之中,日复一日,不是在田间地头忙碌,便是在家中沉思,抑或正奔波在往返试验田的路上。

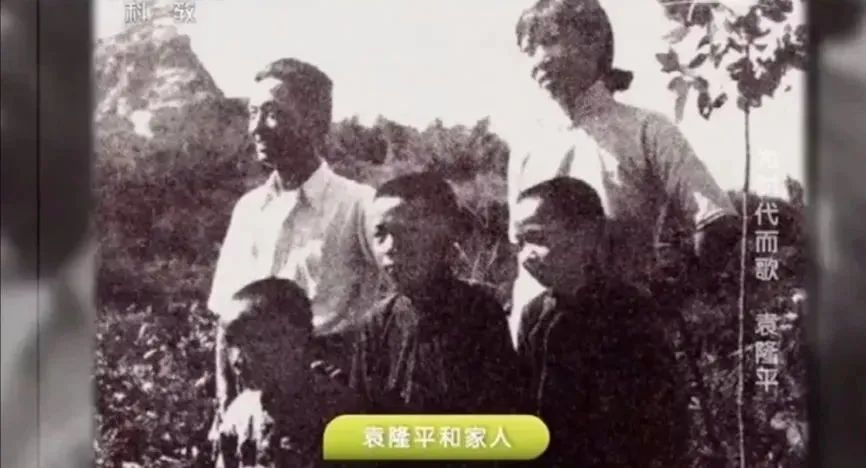

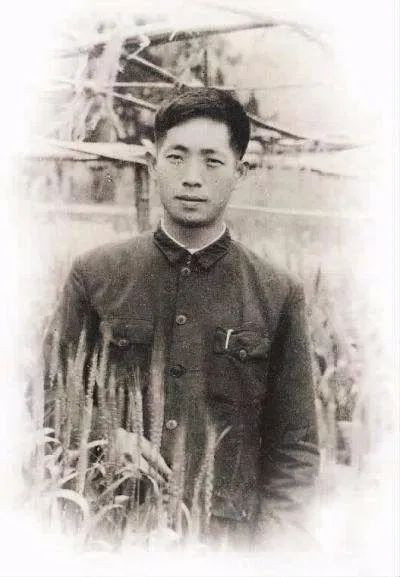

1930年,袁隆平诞生于北平,其根脉源自江西德安西园袁氏一族。祖父盛鉴公,乃清末宪政时期之维新先驱,曾任文昌县县长之职。父亲袁兴烈,毕业于国立中央大学,后于平汉铁路南局服务逾十年。母亲华静,则出自江苏镇江一英国教会学校,曾执教于安徽芜湖。

在家族中,袁隆平位居次子,乳名二毛,上有兄长隆津,下有弟妹隆赣、隆德、隆湘。幼时,他随父母迁居北平民族文化宫及东城金鱼胡同10号附近。

1931年,“九一八”事变骤起,中华民族开启了长达十四年的抗日斗争。在三岁至七岁的童年时光里,袁隆平随家人沿平汉铁路南北迁徙,足迹遍及北平、天津、赣州、德安、汉口等地。

1936年,父亲袁兴烈将全家自德安老家颐园接至汉口定居,袁隆平随后在汉口扶轮小学与湖南省弘毅小学接受教育。

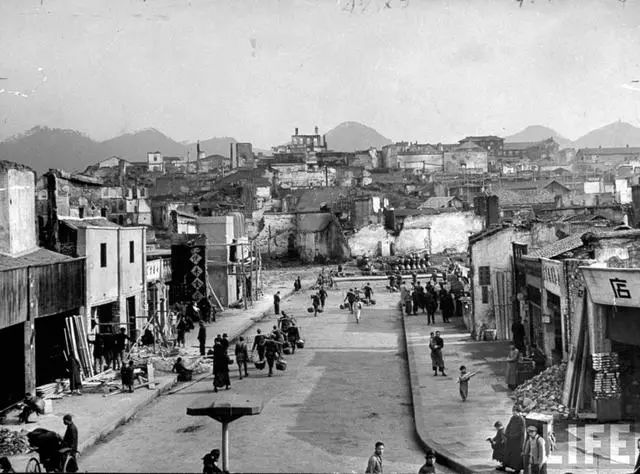

1937年末,随着上海、南京等长江下游重镇相继陷落,众多军政机构纷纷迁往华中重镇武汉。

1938年1月4日,武汉首遭日机空袭,城市烽烟四起。至七八月间,武汉已处于沦陷前夕。在这场难民潮中,袁隆平一家亦踏上了逃亡之旅。

抵达重庆后,因袁父在抗战期间捐赠500把大刀予孙连仲部,并在铁路上为抗战运输军火及战略物资做出显著贡献,故被孙连仲任命为第二集团军驻渝办事处上校秘书。

第二个大运(13-22) 辗转学业 跳进农门

父母宫中,廉贞、禄存交相辉映,自化禄更添福泽,周遭火星、铃星、地劫环绕,气象非凡。廉贞星坐落于申宫,成就“雄宿朝垣”之格,预示着主人一生声名显赫,年少时便已崭露头角,能够担纲重任,手握权柄,在仕途与财富上均收获颇丰。此象恰合袁父之经历,他自毕业后,历任德安县高等小学校长、督学等职,流亡至重庆后,更被擢升为第二集团军驻川渝办事处上校秘书,荣耀加身。

1942年,袁隆平于重庆龙门浩中心小学顺利完成学业,随后踏入重庆复兴初级中学、赣江中学及博学中学的校门,继续其初中学习之旅。

时光荏苒,1946年至1949年间,袁隆平在汉口博学中学与南京中央大学附中完成了高中阶段的学业,为日后的辉煌奠定了坚实的基础。

1949年,新中国诞生,袁隆平高中毕业,面临人生的重要抉择。在成功说服双亲后,他毅然决然地报考了重庆相辉学院农学系,从此踏上了“农门”之路,开启了他与农业不解的缘分。

1950年,随着教育体系的调整,重庆相辉学院并入新成立的西南农学院农学系,袁隆平在此继续深造三年,直至圆满毕业,为他日后的农业科研事业打下了坚实的学术基础。

第三个大运(23-32) 情场失意 致力水稻研究

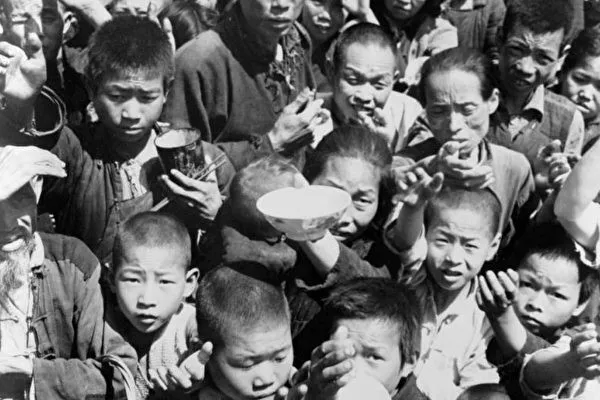

福德宫中,未见主星坐镇,却汇聚了擎羊、文昌与红鸾,其中擎羊不幸落陷,预示着此大运间,袁隆平将遭遇情感的波折与生活的艰辛。在这段岁月里,他不仅经历了情场的失意,还亲身经历了那三年自然灾害的严酷考验,目睹了全国人民因粮食短缺而饱受饥饿,甚至有人不幸饿死的悲惨景象。

1953年,袁隆平以优异的成绩从大学毕业,成为新中国首批培养出的宝贵人才。同年,他被分配到安江农业学校任教,这所学校坐落于黔阳县城安江镇近郊,距离县城仅4公里之遥。

1956年,袁隆平在黔阳一中代课,这所学校与他的工作地仅一墙之隔。在这里,他邂逅了一位教授化学的女老师,两人迅速坠入爱河,展开了一段美好的恋情。

然而,好景不长,三年后,女友因对袁隆平的工作状态不满,主动提出了分手,并迅速步入了婚姻的殿堂,这段恋情最终成为了袁隆平心中的一段遗憾。

时间来到了1960年前后,国家陷入了三年的困难时期,物资极度匮乏,全国人民都面临着吃不饱饭的严峻问题。据袁隆平后来回忆,他曾亲眼目睹了五个饿殍倒在田埂、路旁和桥下的悲惨场景,这一幕深深触动了他,让他深刻意识到了粮食的珍贵与重要性。

1961年7月的一个寻常日子,袁隆平在稻田里漫步时,意外发现了一株与众不同、长势极好的水稻。这株水稻的出现,让他开始质疑传统的种植方式,并萌生了通过人工方法利用杂种优势来培育杂交水稻的想法。从此,袁隆平踏上了杂交水稻研究的漫漫征途,为解决中国的粮食问题贡献了自己的智慧与力量。

第四个大运(33-42) 闪婚闪恋 十年磨剑

田宅宫内,破军、左辅与地空三星共聚,其中破军星五行属水,化气为耗,寓意着先经挫折而后方能成就。在这一重要的生命阶段,袁隆平的科研之路充满了坎坷,他的研究成果两次惨遭摧毁,更在云南亲历了7.7级的强烈地震。然而,幸运的是,在这一连串挑战的尾声,他的杂交水稻研究终于迎来了突破性的进展。

1964年,经友人牵线,袁隆平与自己的学生邓则迅速坠入爱河,并闪电般地步入了婚姻的殿堂。

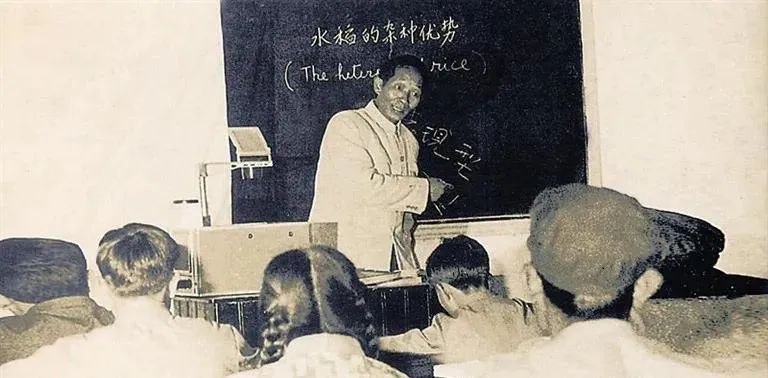

次年,袁隆平与学生们在仔细观察了14万株稻苗后,终于筛选出了6棵具有关键价值的“有效苗”。随后,他将自己的研究成果整理成论文《水稻的雄性不育性》,并在1966年的《科学通报》上发表,与学术界共享这一重要发现。

然而,1966年6月,文化大革命的风暴席卷而来,袁隆平也未能幸免,他的水稻雄性不育试验被迫中断,科研之路再添波折。

到了1968年,袁隆平将精心培育的700多株不育材料秧苗插种在安江农校的中古盘7号田里。然而,同年5月18日晚,这些珍贵的秧苗却遭到了全部拔除和毁坏。面对如此重创,袁隆平并未放弃,他在学校的一口废井中找到了残存的5根秧苗,继续坚持进行试验。此后,他不辞辛劳地辗转于湖南、云南、海南、广东等地,只为寻找杂交水稻研究的突破。

1970年,在云南的研究期间,袁隆平与助手遭遇了7.7级的大地震,生死一线间,他们凭借顽强的意志和坚定的信念挺了过来。在危急关头,他们第一时间冲进实验室,救下了5株珍贵的秧苗,这些秧苗成为了他们继续研究的希望。同年,袁隆平的助手在海南南红农场的沼泽中发现了一株花粉败育的雄性不育野生稻,袁隆平将其命名为“野败”,这一发现标志着杂交水稻研究从此打开了全新的突破口。

第五个大运(43-52)执着事业 一生追求

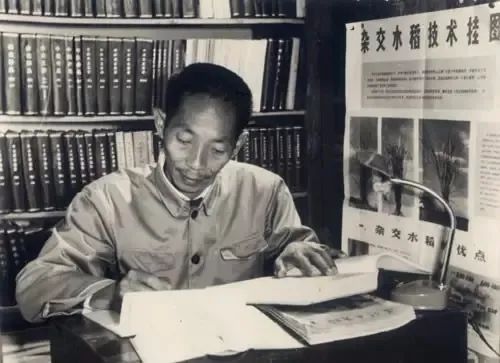

官禄宫中,天同星熠熠生辉,虽坐生年忌,然天同作为福星,拥有化解厄难、制约化忌的神奇力量。它落座于官禄宫,寓意着袁老一生的奋斗与追求,皆是为了让人民能够饱腹,而他也在这份事业中找到了无尽的乐趣与满足。

1971年至1972年间,来自全国十多个省份的科研人员汇聚海南,共同参与到这场以“野败”为核心材料的杂交水稻科研攻关大会战中。袁隆平慷慨地将“野败”分发给众人,展现了他的无私与奉献。

1973年,第二次全国杂交水稻科研协作会上,袁隆平郑重宣布了第一代三系法籼型杂交水稻的成功研发,这一成果使得水稻的亩产量从300公斤跃升至500公斤,为粮食增产开辟了新的道路。

同年,袁隆平发表了《利用“野败”选育三系的进展》一文,由他领导的团队研发的杂交水稻技术迅速在全国范围内得到了推广与应用。

然而,在事业取得辉煌成就的同时,袁隆平也经历了人生的遗憾。1975年,他的父亲离世,由于当时他正忙于在世界各地推广杂交水稻技术,遗憾地错过了与父亲的最后一次见面。

1977年,袁隆平再次发表了两篇重要论文:《杂交水稻培育的实践和理论》与《杂交水稻制种与高产的关键技术》,为杂交水稻的进一步研究与发展提供了宝贵的理论与实践指导。

1981年,袁隆平因其杰出的贡献荣获国家发明特等奖,这是对他多年来不懈努力的最高肯定与荣誉。

第六个大运(53-62)功不在禹下,誉益满寰中

奴仆宫中,武曲生年权、天府与地劫三星汇聚,预示着袁隆平在此大运期间将收获极高的荣誉与尊称。果不其然,他被誉为“杂交水稻之父”,各种荣耀与赞誉纷至沓来,尽显其卓越成就。

1982年,在国际水稻研究所的盛大学术会议上,袁隆平被正式授予“杂交水稻之父”的崇高称号,这是对他多年辛勤耕耘与卓越贡献的肯定。

进入1992年后,袁隆平步入了其人生中的第七个大运。在这个阶段,他成功研发出了第二代“两系法”杂交水稻。与第一代相比,这种新水稻的种子成本更低,产量却显著提升,比三系杂交稻的亩产量增加了5%到10%,再次彰显了他在杂交水稻领域的非凡才华。

1997年,袁隆平又勇敢地踏上了超级杂交稻的研究征程。经过不懈努力,他分别在2000年、2004年和2012年实现了中国超级稻亩产700公斤、800公斤和900公斤的宏伟目标,一次次刷新了水稻产量的记录。

2001年以后,袁隆平的卓越成就得到了国家和社会的高度认可。他相继荣获了首届国家最高科学技术奖、国家科学技术进步特等奖等殊荣。而在2019年,国家主席习近平更是亲自签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”,这是对他一生奉献与努力的最高赞誉。

关于菩萨转世之人的相貌,并无固定标准可言。而在投身家庭方面,一般而言,菩萨不会选择福德积累不足的贫穷家庭。历史上公认的高僧大德,如弘一、虚云、玄奘、鸠摩罗什等,大多出生于富贵且书香门第之家。在行业选择上,菩萨也通常不会涉足与杀盗淫等恶行相关的领域。在现代社会,他们更可能投身于科学研究等造福人民的行业之中。

最后值得一提的是,真正的菩萨在世间行走时,绝不会轻易透露自己的真实身份。如《楞严经》所言:“终不自言我真菩萨、真阿罗汉,泄佛密因,轻言未学。唯除命终,阴有遗付。”若菩萨真的说出了自己的身份,那往往意味着他即将离开这个世界。袁隆平老先生生前从未声称自己是佛菩萨化身,而是默默地用自己的行动践行着菩萨之道,为世人留下了无尽的福祉与敬仰。

诗词: 送别伟人袁隆平