摘要:《楚帛书》中的神话创世过程可划分为两个阶段:其一是以伏羲、女娲为首的原创世;其二是以炎帝为首的再创世。原创世主要是伏義、女娲带领四时神、禹、契于混沌中开天辟地;再创世则是在“日月俊生”后,炎帝带领祝融、共工于天地大灾难之时重整宇宙秩序且精密历法。无论是原创世还是再创世,《楚帛书》神话已经构建了一个创世诸神之谱系化、伦理化体系,原创世活动与再创世活动是依靠“伏羲—炎帝”前后相继的世系连接在一起的,整个创世诸神谱系可以表示为“伏義、女娲—四时神—禹、契—帝俊—炎帝、祝融一共工”。

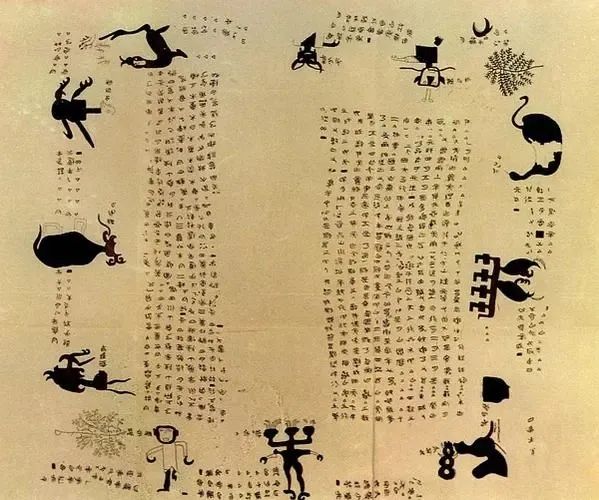

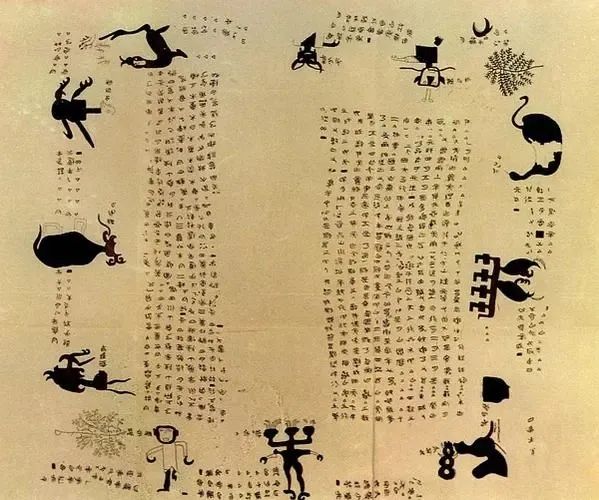

人类步入早期文明之后,便开始思索宇宙万物和人类自身的起源问题,思索的结果便是产生创世神话。创世神话是整个神话世界中最为基础的部分,不过中国浩如烟海的传世典籍对此却罕有记载,以致西方学者曾一度认为中国上古是没有创世神话的。美国学者杰克·波德就曾如此推断:“中国在世界几大古文明之中可能是唯一没有创世故事的”。另一位美国学者牟复礼甚至将先秦诸子之学中没有创世神话作为中国哲学的一个突出特征。面对西方汉学界的如此结论,中国学者遍查古籍以图推翻西人成见,但能找到的只是诸如女娲补天造人、羲和生日、常羲生月等的只言片语,唯一可算是完整的盘古开天辟地神话却相当晚出且被指来源有问题。然而,地不爱宝,《楚帛书》的出土坚定了学者们致力于中国创世神话发掘和研究的信心。1942年,湖南长沙子弹库所发现的《楚帛书》,是已知年代最早的战国时代楚国的古文帛书。据1973年对该墓葬发掘的报告判断,墓葬年代为战国中晚期之交,帛书写作年代当与此相同或稍早。《楚帛书》作为迄今见到的惟一的“图”“文”并茂的有关创世神话的古文献,是一幅略近长方形的丝织物,东、南、西、北四边环绕绘有春、夏、秋、冬四季十二月的彩色神像,并附有“题记”。在四边所画神像的中心,写有两篇配合的文章,一篇是13行,另一篇是8行,行款的排列相互颠倒。学术界因对帛书结构理解的不同而对各篇有过不同的称法。如饶宗颐根据有关帛书文本之序列,将8行文本称为甲篇,将13行本称为乙篇,人们又据此将边文称为丙篇。又,十二月神像的“题记”,载有十二月的月名和每月适宜的行事和禁忌,末尾载有每个月神的职司或主管之事,学者们称之为“月忌篇”;13行一篇与古代天文学有关,称为“天象篇”;8行一篇叙述宇宙的起源与形成,其中提到了大量的神话人物,被称为“神话篇”。“神话篇”是目前所见最为完整的先秦时期的创世神话,为中国上古创世神话存在的真实性提供了直接证据。本文拟不揣谢陋,探讨中国上古创世神话图景及其诸神谱系,以发掘《楚帛书》创世神话更多的价值与意义。

宇宙如何起源?几千年来人类一直没有停止对于这个问题的探索。作为现已发现的年代最早的古代楚地古文帛书,《楚帛书》对于天地所作的描述,可谓是中国式的神话版创世“理论”。

1.天地未开之前一派混沌。天地未开,宇宙混沌,古人对此有所描述。《楚帛书》云:“梦梦墨墨,亡章弼弼。□每(晦)水□,风雨是於。”饶宗颐认为:“梦梦”、“墨墨”指天地混沌之时,《淮南子·精神训》中的“未有天地,窈窈冥冥”与此语义略同,也即马王堆本《道原》中所说的“湿湿梦梦,未有明晦”。“章”,训“形”,《吕氏春秋·大乐》云:“阴阳变化,一上一下,合而成章,浑浑沌沌。”“亡章”与此义正相反,盖言宇宙初开,尚未成形。董楚平认为,“弼弼”乃辨别不清之貌。大雾弥漫,当是“梦梦墨墨”混沌状态的最佳比喻。这一混沌之状,各种文献描述几乎一致。马王堆汉墓出土帛书《黄帝四经·观》描述为:“群群□□,窈窈冥冥,为一困。无晦无明,未有阴阳。”《黄帝四经·道原》描述为:“恒无之初,迥同大虚。虚同为一,恒一而止。湿湿梦梦,未有明晦。神微周盈,精静不熙。故未有以,万物莫以。故无有形,大迥无名。天弗能覆,地弗能载。”《老子》第21章则描述为:“惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。”这是一种地道的“混沌论”,但都认为混沌之中有“物”有“象”,可谓之为“一”。由于看不明白、说不清楚,所以是“无晦无明”、“未有明晦”。之后,就有了水,有了风雨。由此看来,这一理论认为万物起源与水相关。这“一”可以与西方《圣经·创世记》中的创世神话相媲美。《创世记》说:“起初天主创造了天地。大地还是混沌空虚,深渊上还是一团黑暗,天主的神在水面上运行。”东西方创世神话具有惊人的相似之处,都认为天地起源之前一派混沌,且紧接着先是有水的出现;不同的是东方创世“理论”认为“无晦无明”,而西方则认为是一派黑暗;东方认为水可以风雨的形式存在,而西方则认为水是相对静止的。

2.创设天地。始祖神伏羲和女娲化生出禹、契,开始创设天地。《楚帛书·甲篇》云:“曰故(古)大嬴雹戏,……乃取(娶)□□子之子,曰女填(娲),……□是襄天践,是各(格)参化法度。为禹为契,以司堵襄,咎(晷)天步廷。乃上下朕(腾)传(转)。山陵不疏,乃命(名)山川四海。燥气仓(沧)气,以为其疏,以涉山陵,泷汩凼澫。”始祖神伏羲和女娲是造物主,为了创设天地,他们化生出禹和契,禹和契便开始进行规划和测量的工作,“咎(晷)天步廷”,首先是测出了天地之间的距离,然后进行“上下朕(腾)传(转)”,创造出天地,最后规整大地,布局山陵海川。这在《圣经·创世记》里是天主创世第二天与第三天完成的事情。如此看来人类在宇宙起源方面是有一些共同认识的,但是东方神话比西方神话更有条理,在西方神话里神只要一说就可以做到了,严重缺少“创”的部分,而东方神话却要经过步量,还要借助于“气”的运用。创设天地的过程,东方神话要比西方神话复杂一些,也条理一些。

3.创设季节分明的“四时”。天地形成之后,便是创设时令。这在西方神话中是不存在的,而东方神话不但要创造空间以及万物,而且还要创造“时间”。中国的创世神首先创造“四时”,甚至在没有日月产生之前,也要有季节。《楚帛书·甲篇》云:“曰故(古)大嬴雹戏,……乃取(娶)□□子之子,曰女填(娲),是生子四。……未有日月,四神相戈(代),乃步以为岁,是惟四时:长曰青□干,二曰朱四单,三曰琴黄难,四曰□墨干。”创造“四时”不是始祖神的事情,而是始祖神生出的四子所为:长子“青口干”负责创设“春”,二子“朱四单”负责创设“夏”,三子“参黄难”负责创设“秋”,四子“□墨干”负责创设“冬”。四子测量好时间段,每人一个季节,相互轮转,一个轮回便作为一岁,如此一岁便由四时组成。诸神创世活动到此告一段落,完成了混沌中开天辟地的宇宙初创,可称为原创世阶段。

4.日月降生与天地灾难。原创世之后“千有百岁”,诸神进入再创世阶段,日月产生首先被提上了议程。《楚帛书·甲篇》云:“千有百岁,日月俊生。九州不坪(平),山陵备(逼)侧。四神乃作,至于覆,天旁动,捍蔽之青木、赤木、黄木、白木、墨(黑)木之精。炎帝乃命祝融,以四神降,奠三天,□□思保,奠四极,曰‘非九天则大逼,则毋敢蔑天灵’。帝俊乃为日月之行。”四时运转,星辰遍布,开始生产日月。日月分别由帝俊之妻羲和、常羲所生。《山海经·大荒南经》载:“东南海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方日浴于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。”《山海经·大荒西经》载:“大荒之中,有山名曰日月山,天枢也。……有女子方浴月。帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。”在日月神未有之前,一切太平,四神和谐,四季轮回,而羲和生“十日”之后,大地遭殃:“十日并出,焦禾稼,杀草木,而民无所食”,于是羿“上射十日”。屈原《天问》亦云:“弈焉弹日?乌焉解羽?”王逸注:“羿仰射十日,中其九日,日中九乌皆死,堕其羽翼,故留其一日也”。在九州震荡、山陵倾覆的危急时刻,炎帝命祝融带领四神,“奠三天”,即布局好日、月、星三辰;“奠四极”,即为方形大地稳住“四隅”;并且向群神发布命令:“毋敢蔑天灵”,即群神皆不可蔑视天主旨意。于是“帝俊乃为日月之行”。日月降生所带来的巨大的阵痛与灾难,至此方平息。

5.分清白昼,推步历法。创世到这个地步,那就剩下最后的收尾工程了,即分清白昼,推步历法。《楚帛书·甲篇》云:“共攻(工)夸(跨)步十日,四时,□神则闰四□,毋思(使)百神风雨,辰祎乱作。乃□日月,以传相□思,又霄又朝,又昼又夕。”共工负责推步历法,制定十日或称十干(自甲至癸),乃为一旬。然后调整四时,采用“闰月”之法以免混乱。由于历法制定妥当,四时运转正常,因而避免了“百神风雨,辰祎乱作”现象的发生。从此日月正常,白昼正常,有霄、朝、昼、夕。这似乎比西方创世神话考虑得要周密得多、完善得多。《圣经·创世记》记载上帝创世第四天,造了日月星辰,分清了白天黑夜,但却缺少天文历法之推算。

6.创造世间万物。既然天地已经创设完毕,那么世间万物自然就衍生了出来。况且伏羲和女娲可以“生”四神,帝俊可以“生”日月,“生”乃是一种基本的万物生成之方式。马王堆汉墓出土帛书《十大经·姓争》云:“天地已成,黔首乃生。”《十大经·观》描述世间万物的创生情况云:“无晦无明,未有阴阳。阴阳未定,吾未有以名。今始判为两,分为阴阳,离为四时,刚柔相成,万物乃生。”万物创生有条有理,顺理成章。由混沌剖为阴阳,由阴阳分为四时,到后来就是所谓“太极生两仪,两仪生四时”之说,然后“刚柔相成,万物乃生”。至此,造物工程就彻底完成了。

中国上古的创世神话是有别于西方创世神话的。 中国上古神话中创世的过程要复杂、困难得多,不像西方那么简单,天主说什么就会有什么;西方神话中的创世只用六天就完成了,而在中国上古神话中,创世是一个漫长的过程。 西方参与创世的神是一元神,具有至上神的神格;而在中国上古神话中则不然,创世是诸神合作,共同完成。中国上古的创世神话在创造了空间的同时也创造了时间,时间同万物一样具有诸神创造的特性——四季是由“四神相代”产生,“十日”、宵、朝、昼、夕是由共工推步而成,历史也就这样开始了,西方的创世神话则忽视了时间的创制。如此等等,充分彰显了中国上古创世神话的伟大之处。

在中国上古神话中的创世过程中,众神不仅参与了创造,而且陈力就列、各司其职,组成了一个“创造”团队,形成一个创世诸神谱系。

1.始祖神:伏羲与女娲。《楚帛书·甲篇》中的伏羲、女娲作为创世始祖神,是先于天地万物而出现的,在“梦梦墨墨,亡章弼弼。□每(晦)水□,风雨是於”的大混沌之时即有此二神的存在。二神在这样的宇宙大环境中最先做的事情就是结为夫妇,即“雹戏,……乃取(娶)□□子之子,曰女填(娲)”,其后才开始了以此二神为主导的创世过程。传世文献对于伏羲、女娲亦多有所载。《易·系辞下》记载伏羲功业最为详尽:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。作结绳而为网罟,以佃以渔”。这里的伏羲(庖牺氏)俨然是一位功勋卓著的人王,他取法天地万物以作八卦,导民与天地神明共处;结绳而治,网罟而渔,教民以生存之道。《汉书·古今人表》首列伏羲氏,次列传说中的古帝王及炎、黄,以伏羲氏作为历史的开端和源头,可见伏羲在世人心目中地位之崇高。《白虎通义·号》有言:“三皇者何谓也?谓伏羲、神农、燧人也。或曰伏羲、神农、祝融也。”另,晋皇甫谧的《帝王世纪》、唐司马贞的《补史记·三皇本纪》等也都以伏羲作为“三皇之首”。《庄子·大宗师》云:“夫道,……伏戏氏得之,以袭气母。”是说伏羲能够承袭天地之气源。总之,在传世典籍中,伏羲是作为“三皇之首”、“百王之先”这样的身份出现的,以这种身份出现的伏羲自然是有资格作为创生宇宙万物的始祖神的。《风俗通义》、《补史记·三皇本纪》等典籍均以女娲为“三皇”之一。此外,女娲的始祖神身份多与其具有化生万物的特殊能力联系在一起。《说文》:“娲,古之神圣女,化万物者也。”《淮南子·说林训》:“黄帝生阴阳,上骈生耳目,桑林生臂手,此女娲所以七十化也。”《太平御览》卷78引《风俗通义》:“俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土作人。”如此,女娲便被置于创生万物的造物主的位置上,这样的女娲自然是具备创生宇宙的始祖神资格的。

2.四时神、十二月神。四时神,即前文所述伏羲、女娲共同生育的四子——“长曰青□干,二曰朱四单,三曰参黄难,四曰□墨干”。在伏羲、女娲主导的创世活动中,四时神的工作主要是创设四季,且四神轮换当值,每人负责一季,如此一岁便由四时组成。此外,天地大灾难之时,四时神还在炎帝的命令下辅助祝融奠定了三天四极,恢复了天地秩序。四时神之所以具有奠定四极的神力,就在于他们不仅是四时之神,同时也是管理四方的神。祝融和四神用来奠定三天四极的是五木(青木、赤木、黄木、白木、黑木)之精,青、赤、黄、白、黑代表木、火、土、金、水,这恰好是五行相生的顺序。《尚书·尧典》所记掌管分至的羲仲、羲叔、和仲、和叔,曾宪通等学者认为这即是《楚帛书》的四时神;《尔雅·释天》记曰“春为青阳,夏为朱明,秋为白藏,冬为玄英”,《史记·乐书》记曰“春歌青阳,夏歌朱明,秋歌西脾,冬歌玄冥”,何新等人认为它们是《楚帛书》的四神;《礼记》、《淮南子》、《吕氏春秋》则云四时神为句芒、朱明、蓐收和玄冥。由此看来,臆断帛书之四时神与传世文献中的某一组四时神相对应难免会有失偏颇。像四时神这样自成体系的时令之神,在帛书中还有十二月神。顾名思义,十二月神就是执掌一年十二个月的神祇,它们出现在《楚帛书》的“月忌篇”。《楚帛书》“月忌篇”分为十二章,环列于帛书四周,每边三章,并且绘有十二月神的彩色神像。其所载的十二月神的名称分别是“取”、“女”、“秉”、“余”、“皋”、“且”、“仓”、“臧”、“玄”、“易”、“姑”、“涂”。李学勤认为帛书所载十二月月名基本同于《尔雅》,写法不同者皆通假而已。对此观点,学界并无异议。

3.禹、契。在帛书创世神话中,禹和契皆为伏羲、女娲所化生。这种说法仅见于《楚帛书》,其它文献皆无类似记载。禹和契被化生出来后,便参与到开天辟地的工作中来。二神“司堵襄”、“咎(晷)天步廷”,并且规划治理九州,平治“山陵不疏”的乱象,最终完成了对天地的初创及进一步治理。“司堵襄”必然与平治水土有关,《楚帛书》以禹、契并举平治水土之事,又可证之《史记·殷本纪》:“契长而佐禹治水有功。”大禹平治水土的故事在传世文献中多有所载,如《山海经·海内经》:“帝乃命禹卒布土以定九州。”《诗·商颂·长发》:“洪水芒芒,禹敷下土方。”无论禹是自行敷土还是奉帝命布土,其“定九州”的功业都是非常显赫的,契在这里扮演的是辅佐者的角色。想来如此庞大的工程是不可能由禹单独完成的,传世文献中禹治水的辅佐者有益、后稷、契等人,帛书中只单列出契一人。禹为夏民族之始祖,契为商民族之始祖。帛书创世神话具有很强的整合性,试图将当时比较重要的神祇融入到这一创世体系中来,并且朝着使各神祇谱系化、伦理化甚至血缘化的方向努力。

4.帝俊。在帛书创世神话中,帝俊是生日生月、为日月运行制定规则的创世大神。帝俊在传世文献中仅见于《山海经》,他和他的妻子羲和、常羲实为日、月的父母神。据徐旭升统计,在《山海经》里,帝俊事迹多至16处,为诸帝之首。帝俊在《山海经》中不仅事迹多,而且还十分煊赫:他几乎东西南北,无所不至;他具备超强的生殖能力,不仅生了著名的十个太阳、十二个月亮,还生了黑齿、三身等国举国的国民;重要的发明创造也几乎全出自帝俊的子孙。《山海经》实为南方人的著作,而《楚帛书》自然也出自南方人之手,由此我们就不难理解在中原文献中毫无所载的帝俊何以会在帛书创世神话中发挥如此不可替代的作用,而这也恰好体现出帛书创世神话的地域性:它出自南人之手,自然会选择南人比较崇拜的神祇进入创世大神序列。

5.炎帝、祝融。在《楚帛书》神话中,如果说伏羲、女娲是原创世活动的主导者“继天而王”的话,那么炎帝无疑就是再创世的“王天下”的总指挥,因为在伏羲、女娲完成了初创宇宙之后千百年,是炎帝挽救了天崩地裂的一场大灾难,使得宇宙秩序重新恢复正常。事实上,炎帝神农氏继伏羲而兴的相关记载还真不少,如《管子·轻重戊》言:“虑戏作,造六签以迎阴阳,作九九之数以合天道,而天下化之。神农作,树五谷淇山之阳,九州之民乃知谷食,而天下化之。黄帝作,钻燧生火,以熟荤臊,民食之无兹胃之病,而天下化之。”这里比较隐晦地勾勒出“伏羲氏—炎帝神农氏—黄帝轩辕氏”的帝王世系。《汉书·律历志》引刘歆《世经》言:“炮牺氏没,神农氏作。”《路史》卷3云:“自伏羲氏以之传炎,炎帝氏以之传黄,无异付也。”《潜夫论·五帝德》则更为直接地表明炎帝神农氏与伏羲氏的承传关系:“炎帝,世号神农,代伏羲氏,其德火纪,故为火师而火名。”战国以后月令相关的典籍皆把炎帝作为南方之帝,视祝融为其佐神。如《淮南子·天文训》言:“南方,火也,其帝炎帝,其佐朱明,执衡而治夏。”《吕氏春秋·孟夏纪》言:“孟夏之月,……其日丙丁,其帝炎帝,其神祝融。”高诱注曰:“丙丁,火日也。炎帝,少典之子,姓姜氏,以火德王天下,是为炎帝,号曰神农,死托祀于南方,为火德之帝。”在《楚帛书》中,祝融亦为炎帝之佐,受炎帝之命带领四神下凡奠定三天四极。

6.共工。《楚帛书·甲篇》第三段讲的是历法的精密化,其主导者是一个名叫共工的大神。在这里,共工制定了从甲至癸十干,设置了闰月,一日之中分出了宵、朝、昼、夕。由于共工的努力,使得整个创生宇宙的工作最终完成。《楚帛书》中的共工参与了由伏羲、女娲主导的创世过程,并在这一过程中承担了精密历法的重要职责,可谓是一个功勋卓著的创世大神。传世文献中也能找到相关证据。《山海经·海内经》记载:“共工生后土,后土生噎鸣,噎鸣生岁十有二。”关于“噎鸣生岁十有二”,袁珂认为,噎鸣乃时间之神,古神话当谓噎鸣生十二岁或噎鸣生一岁之十二月。又《山海经·大荒北经》:“后土生信,信生夸父。夸父不量力,欲追日景,逮之于禺谷。将饮河而不足也,将走大泽,未至,死于此。”夸父“追日景”实即先民推步晷测日影的神话表述,夸父之名或即源于“夸步”。有学者怀疑《楚帛书》中“夸步”历法的共工实应为夸父,而此种错位在神话传说中颇为常见。传世文献中另有一个臭名昭著的恶神——共工。《荀子·成相》云:“禹有功,抑下鸿,辟除民害除共工。”《淮南子·本经训》云:“舜之时,共工振滔洪水,以薄空桑。龙门未开,吕梁未发,江淮通流,四海溟滓,民皆上丘陵,赴树木。”《国语·周语下》云:“昔共工……虞于湛乐,淫失其身,欲壅防百川,堕高堙庳,以害天下。”两位共工应该不是同一个人,《汉书·古今人表》就两见共工,一人列在女娲时,一人列在帝尧时。应该说,此共工非彼共工也。创世大神共工与炎帝、祝融是一脉相承的,《山海经·海内经》记载:“炎帝之妻、赤水之子听話生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融。祝融降处于江水,生共工。”由此看来,炎帝、祝融、共工共同再创世就不是偶然的了。

3.禹、契。在帛书创世神话中,禹和契皆为伏羲、女娲所化生。这种说法仅见于《楚帛书》,其它文献皆无类似记载。禹和契被化生出来后,便参与到开天辟地的工作中来。二神“司堵襄”、“咎(晷)天步廷”,并且规划治理九州,平治“山陵不疏”的乱象,最终完成了对天地的初创及进一步治理。“司堵襄”必然与平治水土有关,《楚帛书》以禹、契并举平治水土之事,又可证之《史记·殷本纪》:“契长而佐禹治水有功。”大禹平治水土的故事在传世文献中多有所载,如《山海经·海内经》:“帝乃命禹卒布土以定九州。”《诗·商颂·长发》:“洪水芒芒,禹敷下土方。”无论禹是自行敷土还是奉帝命布土,其“定九州”的功业都是非常显赫的,契在这里扮演的是辅佐者的角色。想来如此庞大的工程是不可能由禹单独完成的,传世文献中禹治水的辅佐者有益、后稷、契等人,帛书中只单列出契一人。禹为夏民族之始祖,契为商民族之始祖。帛书创世神话具有很强的整合性,试图将当时比较重要的神祇融入到这一创世体系中来,并且朝着使各神祇谱系化、伦理化甚至血缘化的方向努力。

4.帝俊。在帛书创世神话中,帝俊是生日生月、为日月运行制定规则的创世大神。帝俊在传世文献中仅见于《山海经》,他和他的妻子羲和、常羲实为日、月的父母神。据徐旭升统计,在《山海经》里,帝俊事迹多至16处,为诸帝之首。帝俊在《山海经》中不仅事迹多,而且还十分煊赫:他几乎东西南北,无所不至;他具备超强的生殖能力,不仅生了著名的十个太阳、十二个月亮,还生了黑齿、三身等国举国的国民;重要的发明创造也几乎全出自帝俊的子孙。《山海经》实为南方人的著作,而《楚帛书》自然也出自南方人之手,由此我们就不难理解在中原文献中毫无所载的帝俊何以会在帛书创世神话中发挥如此不可替代的作用,而这也恰好体现出帛书创世神话的地域性:它出自南人之手,自然会选择南人比较崇拜的神祇进入创世大神序列。

5.炎帝、祝融。在《楚帛书》神话中,如果说伏羲、女娲是原创世活动的主导者“继天而王”的话,那么炎帝无疑就是再创世的“王天下”的总指挥,因为在伏羲、女娲完成了初创宇宙之后千百年,是炎帝挽救了天崩地裂的一场大灾难,使得宇宙秩序重新恢复正常。事实上,炎帝神农氏继伏羲而兴的相关记载还真不少,如《管子·轻重戊》言:“虑戏作,造六签以迎阴阳,作九九之数以合天道,而天下化之。神农作,树五谷淇山之阳,九州之民乃知谷食,而天下化之。黄帝作,钻燧生火,以熟荤臊,民食之无兹胃之病,而天下化之。”这里比较隐晦地勾勒出“伏羲氏—炎帝神农氏—黄帝轩辕氏”的帝王世系。《汉书·律历志》引刘歆《世经》言:“炮牺氏没,神农氏作。”《路史》卷3云:“自伏羲氏以之传炎,炎帝氏以之传黄,无异付也。”《潜夫论·五帝德》则更为直接地表明炎帝神农氏与伏羲氏的承传关系:“炎帝,世号神农,代伏羲氏,其德火纪,故为火师而火名。”战国以后月令相关的典籍皆把炎帝作为南方之帝,视祝融为其佐神。如《淮南子·天文训》言:“南方,火也,其帝炎帝,其佐朱明,执衡而治夏。”《吕氏春秋·孟夏纪》言:“孟夏之月,……其日丙丁,其帝炎帝,其神祝融。”高诱注曰:“丙丁,火日也。炎帝,少典之子,姓姜氏,以火德王天下,是为炎帝,号曰神农,死托祀于南方,为火德之帝。”在《楚帛书》中,祝融亦为炎帝之佐,受炎帝之命带领四神下凡奠定三天四极。

6.共工。《楚帛书·甲篇》第三段讲的是历法的精密化,其主导者是一个名叫共工的大神。在这里,共工制定了从甲至癸十干,设置了闰月,一日之中分出了宵、朝、昼、夕。由于共工的努力,使得整个创生宇宙的工作最终完成。《楚帛书》中的共工参与了由伏羲、女娲主导的创世过程,并在这一过程中承担了精密历法的重要职责,可谓是一个功勋卓著的创世大神。传世文献中也能找到相关证据。《山海经·海内经》记载:“共工生后土,后土生噎鸣,噎鸣生岁十有二。”关于“噎鸣生岁十有二”,袁珂认为,噎鸣乃时间之神,古神话当谓噎鸣生十二岁或噎鸣生一岁之十二月。又《山海经·大荒北经》:“后土生信,信生夸父。夸父不量力,欲追日景,逮之于禺谷。将饮河而不足也,将走大泽,未至,死于此。”夸父“追日景”实即先民推步晷测日影的神话表述,夸父之名或即源于“夸步”。有学者怀疑《楚帛书》中“夸步”历法的共工实应为夸父,而此种错位在神话传说中颇为常见。传世文献中另有一个臭名昭著的恶神——共工。《荀子·成相》云:“禹有功,抑下鸿,辟除民害除共工。”《淮南子·本经训》云:“舜之时,共工振滔洪水,以薄空桑。龙门未开,吕梁未发,江淮通流,四海溟滓,民皆上丘陵,赴树木。”《国语·周语下》云:“昔共工……虞于湛乐,淫失其身,欲壅防百川,堕高堙庳,以害天下。”两位共工应该不是同一个人,《汉书·古今人表》就两见共工,一人列在女娲时,一人列在帝尧时。应该说,此共工非彼共工也。创世大神共工与炎帝、祝融是一脉相承的,《山海经·海内经》记载:“炎帝之妻、赤水之子听話生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融。祝融降处于江水,生共工。”由此看来,炎帝、祝融、共工共同再创世就不是偶然的了。

综上所述,《楚帛书》中的神话创世过程可划分为两个阶段:其一是以伏羲、女娲为首的原创世;其二是以炎帝为首的再创世。原创世主要是伏羲、女娲带领四时神、禹、契于混沌中开天辟地;再创世则是在“日月俊生”后,炎帝带领祝融、共工于天地大灾难之时重整宇宙秩序且精密历法。参与原创世活动的伏羲、女娲、四时神及禹、契诸神祇皆为当时全天下之神祇,由此可见帛书神话当为全天下的创世神话。而参与再创世活动的帝俊、炎帝、祝融及共工诸神祇则皆为南方之神,而且祝融还为传说中楚人的先祖,由此可见《楚帛书》创世神话的地域文化特色。然而无论原创世还是再创世,《楚帛书》神话已经构建了一个创世诸神之谱系化、伦理化体系;再根据传世文献“炎帝神农氏继伏羲而起”的记载,可知原创世活动与再创世活动是依靠“伏羲—炎帝”前后相继的世系连接在一起的,整个创世诸神谱系可以表示为“伏羲、女娲一四时神—禹、契一帝俊一炎帝、祝融一共工”。

(文章来源:《理论学刊》(2012年2月);原标题:中国创世神话图景及其诸神谱系——以《楚帛书》为中心的探讨)

综上所述,《楚帛书》中的神话创世过程可划分为两个阶段:其一是以伏羲、女娲为首的原创世;其二是以炎帝为首的再创世。原创世主要是伏羲、女娲带领四时神、禹、契于混沌中开天辟地;再创世则是在“日月俊生”后,炎帝带领祝融、共工于天地大灾难之时重整宇宙秩序且精密历法。参与原创世活动的伏羲、女娲、四时神及禹、契诸神祇皆为当时全天下之神祇,由此可见帛书神话当为全天下的创世神话。而参与再创世活动的帝俊、炎帝、祝融及共工诸神祇则皆为南方之神,而且祝融还为传说中楚人的先祖,由此可见《楚帛书》创世神话的地域文化特色。然而无论原创世还是再创世,《楚帛书》神话已经构建了一个创世诸神之谱系化、伦理化体系;再根据传世文献“炎帝神农氏继伏羲而起”的记载,可知原创世活动与再创世活动是依靠“伏羲—炎帝”前后相继的世系连接在一起的,整个创世诸神谱系可以表示为“伏羲、女娲一四时神—禹、契一帝俊一炎帝、祝融一共工”。

(文章来源:《理论学刊》(2012年2月);原标题:中国创世神话图景及其诸神谱系——以《楚帛书》为中心的探讨)

免责 声明: 以上图文,贵在分享,版权归原作者及原出处所有,内容为作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权等问题,请及时与我们联系删除。