说起过生日,东西方那可真是各有各的招数,各有各的讲究。咱们东方,特别是咱们中国,那传统可是源远流长,别有一番风味。而在西方的渗透下,吹灯拔蜡、切蛋糕这套流程也是越来越常见。

今天咱们就来好好比一比,看看这两种生日文化到底有啥不一样,再看看咱们的先人们是怎么过生日的。

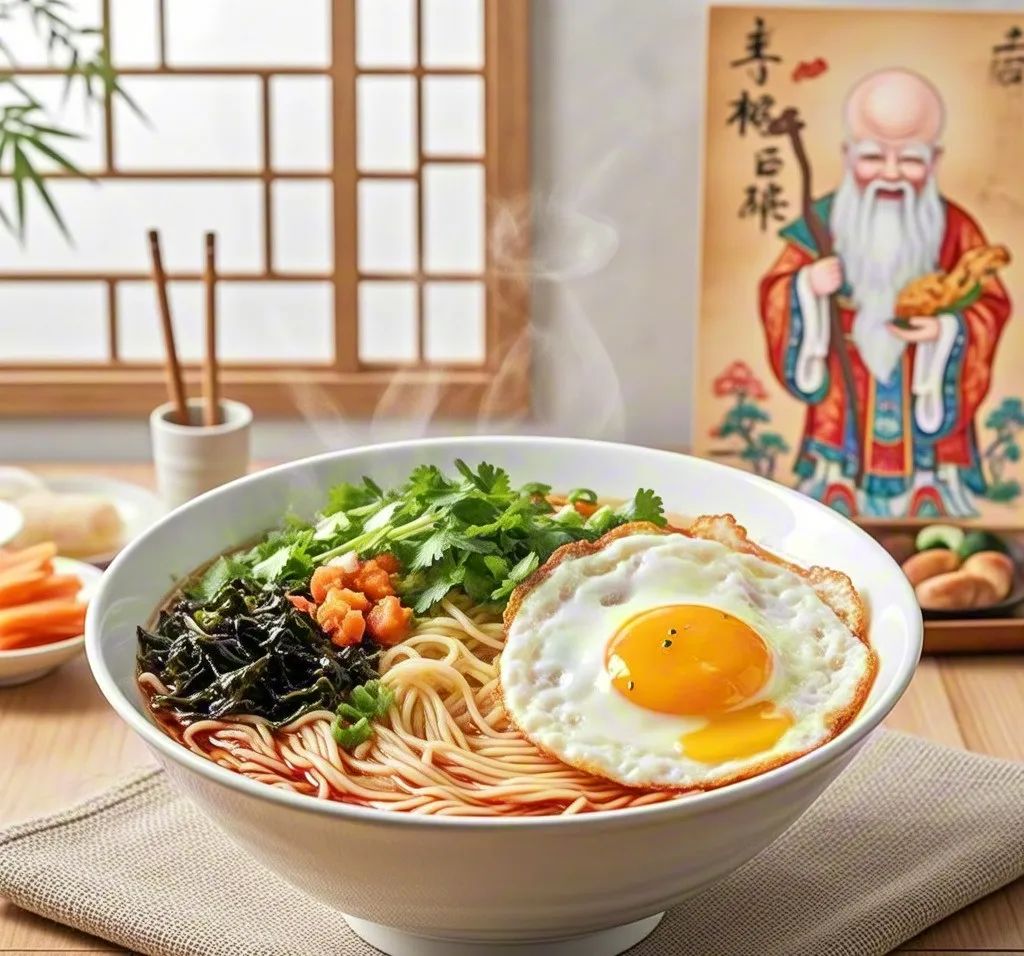

在中国,过生日的正确打开方式,绝对不是一桌子的蛋糕和蜡烛,而是一碗热气腾腾的长寿面,再加个金灿灿的荷包蛋。

这长寿面,寓意着生命的长久与连续,象征着对未来岁月的美好祝愿。

而那荷包蛋,则像是一个小小的温暖拥抱,提醒着我们,无论走到哪里,母亲的关爱总是如影随形。

这样的生日餐,不仅满足了味蕾的享受,更传递了深厚的文化意蕴和家族情感。

而近代以来,在西方文化的渗透下,我们的生日庆祝方式似乎也在悄然发生着变化。

吹灯拔蜡、切蛋糕, 这些西方元素如今已经成了生日派对的标配。

但你知道吗?在中国的传统文化里,吹灯拔蜡可是有两个非常不吉利的含义:

一是人去世后,灯尽油枯,家人为他举行送葬仪式后,将所有燃尽的和未燃尽的蜡烛统统拔去;

二是形容事情或组织的结束或失败,比喻一切都完了,没有任何希望或机会。

所以,当你下次在生日派对上准备吹蜡烛的时候,不妨想想这个有趣的文化差异,或许你会会心一笑,然后选择一种更符合中国文化的庆祝方式。

再着重说说吹蜡烛这个环节。

在佛教和道教中,人的嘴被认为是造业之口,带有浊气。香烛的青烟作为传递人间信息的媒介,是不能被浊气污染的。

你有没有想过,如果你 用嘴去吹蜡烛,不仅可能让祈祷达不到目的,还可能让浊气污染了蛋糕, 让大家吃下不吉利的食物。这样的庆祝方式,岂不是有些匪夷所思?

至于切蛋糕,那就更不用说了。

在中国人的心目中,圆满是至高无上的追求。长寿面寓意着长长久久、幸福圆满,如果面条煮断了,那就是不吉利的象征。

而圆满的蛋糕,非要拿刀给切的稀碎,这还有什么长寿可言?

更可气的是,有些人还把蛋糕相互砸到脸上,浪费粮食不说,还弄得到处都是邋遢。这样的庆祝方式,简直就是一场闹剧!

那么,在古代中国,人们是如何过生日的呢?

其实,对于古代人来说,过生日并不像现在这样频繁和隆重。

在魏晋南北朝之前,甚至找不到过生日的记载。人们没有“生日”这种意识,直到魏晋以后,才陆陆续续有了过生日的说法。

在古代,对于普通人来说,只有在周岁和六十岁这两个特殊的时刻,才会举行较为隆重的庆祝活动。

周岁时,家长会为孩子举行“抓周”仪式,让孩子在一堆物件中自由选择,以预测其未来的前途。这个仪式庄重而有趣,因为涉及到子孙的未来,所以人们都比较重视。抓周的用具通常都会选择差不多大、颜色相似的物品,并且是孩子第一次接触的物品,避免孩子因为习惯而去选择。

这样的仪式,不仅是对孩子未来的期许,也是对家族传承的一种延续。

而到了六十岁,这个被视为人生新起点的年龄,古人会举行盛大的庆祝活动,以祈求长寿和幸福。在古代,由于医疗条件和生活条件的限制,很多人年纪轻轻就夭折了,所以长寿对于古代人来说是非常向往的。

因此,六十岁的生日,不仅是对个人生命的庆祝,也是对家族繁荣和延续的祈愿。

除了这两个特殊的时刻外,古代人的生日往往过得相对简单。

在古人看来 ,人出生的这一天是母亲的“受难日”,因此大肆庆祝可能会被视为不孝。 所以,除了家人团聚、共进晚餐外,并没有太多的庆祝活动。

特别是对于中青年人来说,生日往往只是一个普通的日子,甚至连庆祝都省去了。这样的习俗,体现了古人对孝道的重视和对生命的敬畏。

当然,对于古代的贵族和皇帝来说,生日的庆祝就完全不同了。皇帝的生日往往会被视为国家的节日,举国上下都会为之庆祝。

不仅会举行盛大的宴会和文娱活动,还会放假数天,以示对皇帝的尊敬和祝福。这样的庆祝方式,不仅体现了皇帝的尊贵地位,也展示了古代社会的等级制度和礼仪规范。