人类借助于感官和经验来获取知识,而 机器学习 是指计算机系统学习胜任某一专门任务的路径:一种是通过与具体任务完成情况相关的奖惩机制来实现,这种机制称为强化学习;一种是通过饲喂大量标记数据,首先掌握其中的逻辑,进而实现对相关信息或事物的再现,这种机制称为监护学习。例如饲喂一组猴子图像让计算机学习识别猴子,当我们将一张照片放在它前面的时候,计算机能精确地判断这张照片是否与猴子有关。

算法 即一个按步骤执行的指令序列。它可以简单到几行代码,也可能复杂得像一个百度搜索结果那样,需要上百万行才能显示完全。这些指令告诉计算机做什么,如何解决问题,怎样运算,如何在屏幕上展示事物等。

神经元是传递和处理感觉信息的人脑细胞。 神经网络 则是特指一种计算机算法,它模仿人脑方式处理各种信息,包括多层互相联结的神经元。神经网络算法不同于常规计算机编程算法,后者是编程者设计好的一系列供计算机执行的程序,而前者则是一种计算机自我决策的运算机制,它不需要人类的任何指令。如卷积神经网络就是一种能够自主识别图像上的某一特征或模式的神经网络。

深度学习 指的是包含多层联结神经元的神经网络。它就像人脑一样,包含的神经元层级越多,学习能力就越强。

生成对抗网络(GAN) 指两个神经网络通过互相竞争,逐步实现一个可预期的结果,其中一个神经网络试图生成与训练数据不一样的结果(通常被称为创造神经网络),比如一张不同于训练图像的新照片;另一个神经网络负责识别创造神经网络生成的与训练数据差异很大的结果(通常被称为识别神经网络),比如创造神经网络预期是生成一张关于狗的新照片,如果输出了一张貌似房子的图像,识别神经网络就将其筛选出来,并反馈给创造神经网络,从而确保其朝着预期的创作目标前进。

创新对抗网络(CAN) 以生成对抗网络为基本框架,但将一定的随机性嵌入到创造神经网络的结果中,再对这些结果加入适当的美学判断训练机制,以期生成更为新颖和震撼的艺术作品。这显然是模仿人类创造性的一种方式,目的是生成突破现有艺术风格和模式的艺术作品。

1842年,数学家阿达·洛夫莱斯发表了第一个可执行的算法。洛夫莱斯算法预见到计算机除了运算,还能解决其他复杂的问题,这是一个革命性的预见。

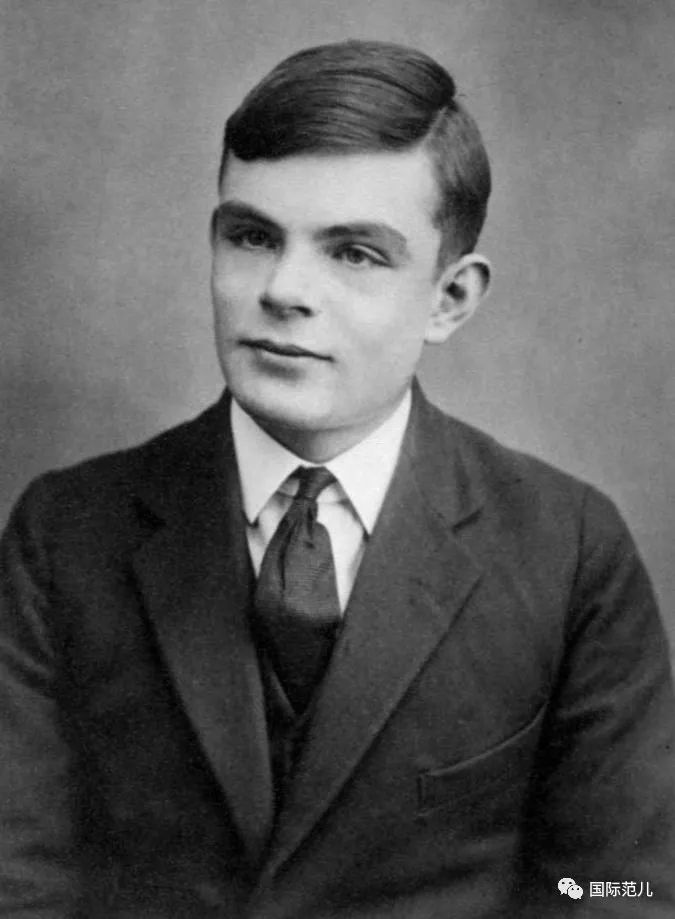

百年之后,即1942年,图灵为智能机器的创造设计了测试指标,即著名的图灵测验,这是一种划时代的思想。1943年,麦卡洛克和皮茨联合发表了《人类神经活动中意识的逻辑运算》,为计算机模仿人脑构建神经网络和深度学习铺平了道路。

在1956年的达特茅斯大学夏季会议上,约翰·麦卡锡正式构建了“人工智能(AI)”概念。当时关于AI编程机制存在两条路径:一条是自上而下的,即用控制人类行为的规则预先为计算机编程;另一条主张自下而上,即模仿人类神经网络机制。麦卡锡和资深计算机学家明斯基倾向于前者,并略占上风。

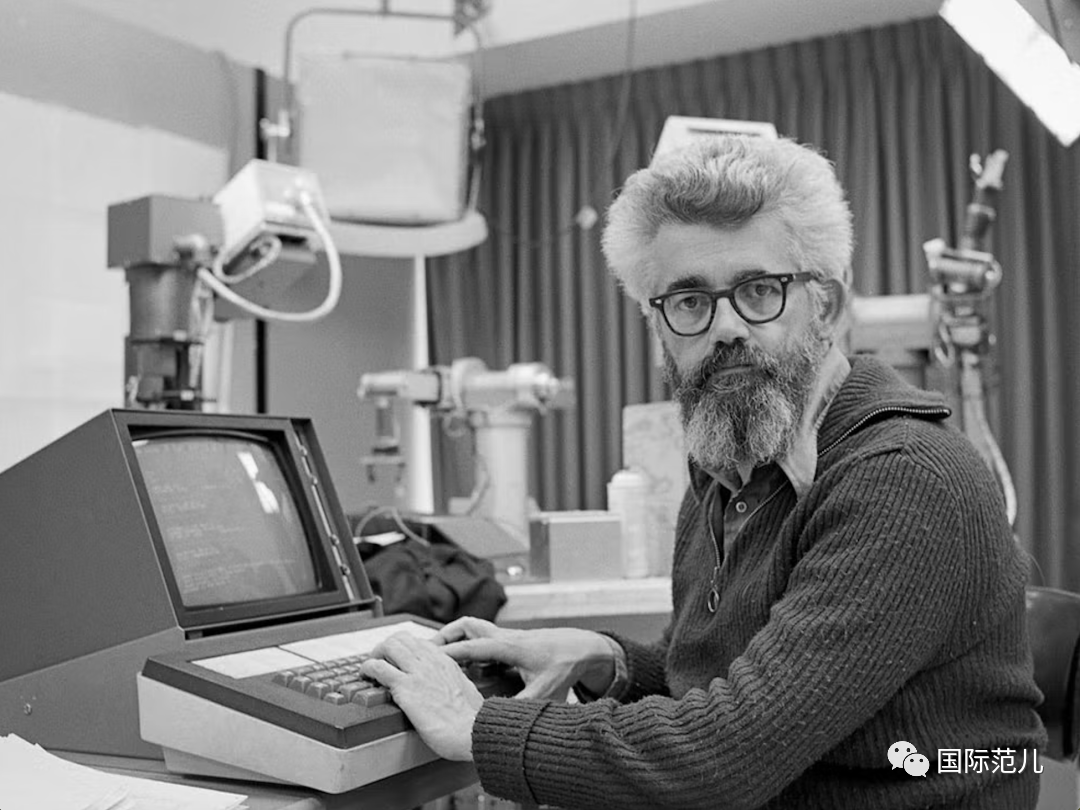

对于AI艺术来说,1973年值得永远铭记。这一年,加州大学教授兼画家哈罗德·科恩在威尼斯双年展上展示他与自己的计算机程序“艾伦”(AARON)合作创作的一幅绘画,这标志着AI艺术的正式诞生。

鉴于AI研发进展缓慢,罗德尼·布鲁克斯认为很可能过去采用的自上而下的研发路径是错误的,他受到人类神经科学进展的启发,1990年发表了著名论文《大象不下棋》,认为视觉功能并不需要中央神经系统控制。他的这一构想也将一度不被看好的神经网络推向前台,并极大地推动了包括AI艺术在内的各个人工智能领域的进展。

2008年9月,一款语音识别APP出现在苹果手机上,它的语音识别正确率达到了92%以上,这是AI艺术发展中所取得的另一个里程碑式的跃进,它为多模态大语言模型机器人的研发创造了条件。当学界和业界都在热衷于开发优质算法的时候,在AI领域崭露头角的华人科学家李飞飞清醒地认识到,再好的算法如果没有大量真实数据的支撑都不可能做出准确的决策,于是她提出了一个史无前例的想法——构建图像数据库,将整个世界都复现出来。她将自己领衔开发的这个开源性质的巨型图像数据库定义为ImageNet。自此以后,这个数据库成为一线AI科学家竞相检验算法精度的平台,它极大地加速了AI艺术的发展。

在2010年上海世界博览会上,一款跳舞机器人出现在人们的视野中,其翩翩舞姿引起众人驻足观看。2013年,英国金斯密斯学院教授西蒙·科尔顿开发了一款名为“傻子画师”的绘画程序,该程序能够从报纸上自主提取关键词,并生成与该关键词相关的图像,显现出超越图灵测验的创造性、灵巧性和想象力。

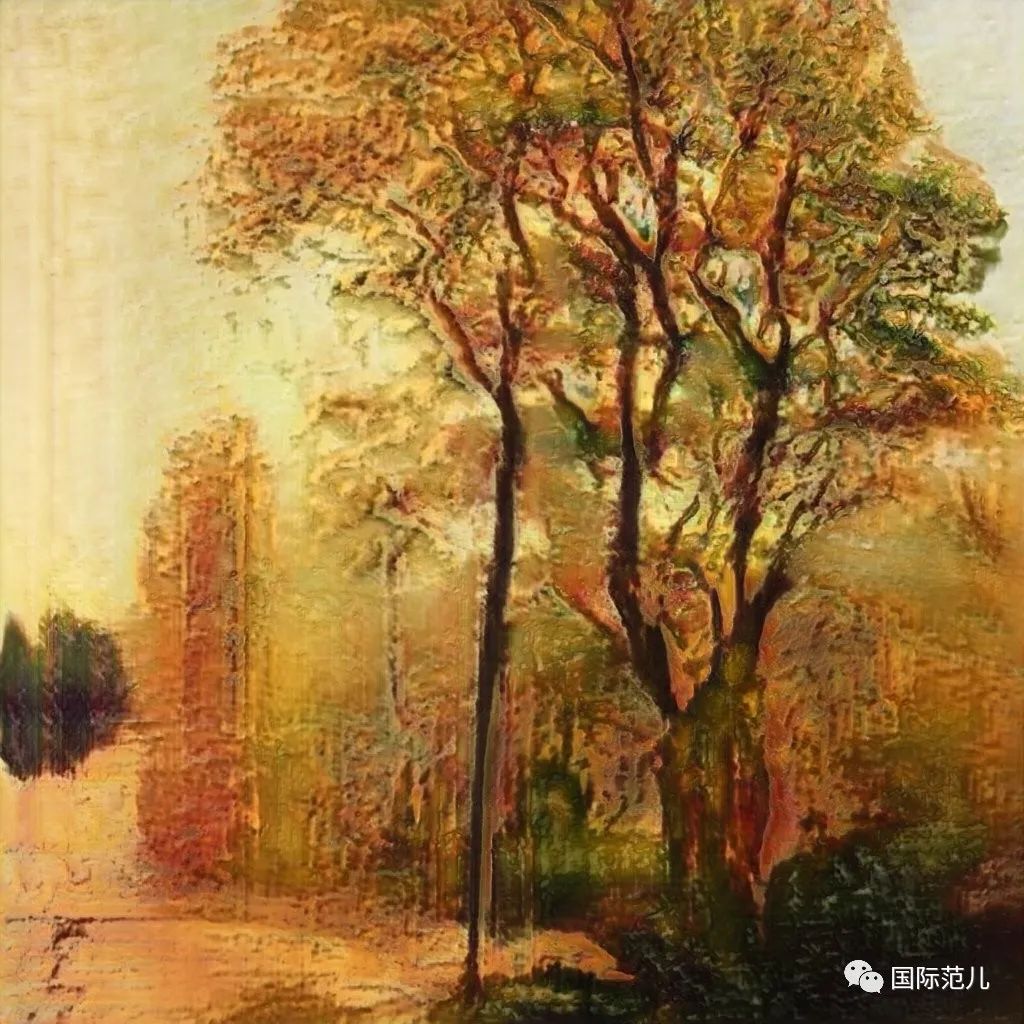

2014年,即图灵测验发表72年之后,聊天机器人“尤金·古茨曼”最终通过了所有测试。2015年1月,莫德文采夫的艺术创作机器人“深梦”正式上线,自此之后,“深梦”成为很多AI艺术家放飞艺术想象的绝佳平台。波普艺术家泰琳·萨顿上线“深梦”,于2017年创作了首张AI音乐专辑《我是AI》。一年之后,法国著名的艺术家三人联盟机构“Obvious”利用神经网络算法生成的艺术作品《埃德蒙德·贝拉米肖像》高价拍卖成功,创造了AI艺术的新纪元。

马里奥·克林格曼就是活跃在这一领域的一位先驱人物。克林格曼于1970年出生于德国慕尼黑。他没有任何艺术和计算机科学学术背景,但他天生就对计算机和艺术感兴趣。13岁的时候,他有了第一台计算机,自此开始,他无师自通,迷上了编程。高中毕业后,他进入了广告行业。1991到1992年期间,克林格曼获得一个到总部在伦敦的广告公司实习的机会,在那里,他第一次接触到苹果电脑和专业绘图软件Photoshop3.0,一个成为AI艺术家的梦想由此诞生了。

2004年,他使用JAVA语言编程创作了《垛状模糊》。这是他最早的“计算机生成艺术”。2010年他编写了一款名为“蜘蛛丝画板”的小程序,并试着用它创作了一幅同名绘画。让他始料未及的是这个小程序竟然迅速获得了一大批拥趸。

从2014年年底开始,他对各种算法、数据可视化处理和机器学习技术开展了广泛的探索,创作了多幅极富创意的作品。2017年以来,他又将最新的生成对抗网络引入到自己的艺术实践中,创作了大量以人脸和肖像为标志性形象的AI艺术作品。“当你面对一个人的面部的时候,能够解读出极其丰富的信息。”他对于人性的这种独特理解成为他AI作品的一个核心主题,而人脸也成为他开展艺术实践的肥沃土壤。

在将AI技术与舞蹈艺术融合方面,韦恩·麦克格雷格是一位始终走在前列的舞蹈家。他的《实时档案》项目利用AI模型复现了他长达25年之久的舞蹈作品,借此在舞者和他的作品之间建构了一个现场对话。AI模型对麦克格雷格的舞蹈风格,从精致的细微动作到复杂的移位动作都能精准捕捉到。舞者能够从中获得灵感,受到启发,从而创造出新的舞蹈动作。这正是麦克格雷格对AI技术最感兴趣的一点,他认为持续地创造新颖别致的动作是舞蹈艺术的灵魂,而AI技术能够帮助他实现这个目标。

《云朵》的策展成为一次思考后人类现实和未来人类劳动处境的绝佳机会。梅约哈斯以AI技术为武器,以艺术策展为媒介,将AI艺术探索与人类所面临的重大现实主题紧密结合,引起了业界和学界的广泛关注。

在当下AI艺术创作领域,汤姆·怀特以其对于人工智能和机器感知的深度研究和广泛探索而闻名。他的一系列AI艺术实验都聚焦于机器凝视问题上——AI是如何观察、如何理解和如何表达外部世界的?随着机器感知越来越多地渗入我们的日常生活之中,这个新世界正在变成我们不得不面对的一个主导领域,怀特正是用他的AI作品来透视和反思这种现象的。为此,他创作了大量抽象作品,AI能够对这些作品做出正确的分类。然后,他再赋予算法如同我们一样的自然语言能力,如此一来,我们就能够知道AI所理解的世界。怀特的这些探索深化了我们对于AI世界的理解。

AI艺术家也时常陷入这样的两难选择:作为艺术家的他,总是不自觉地遵从自己的口味来选择作品,而作为策展人的他,又总要考虑尽可能向观众展示AI艺术的全貌。究竟应该如何协调这种两难关系?一般来说,作为一个策展人,他的理想是把他的AI模型放在现场,让它持续地生成图像,并训练这台AI模型自己做出选择;一旦AI模型从中做出了选择,它就会自动消失。如此一来,这台AI模型本身就是艺术作品,而其中选出的那些图像不过是它所创造的一些稍纵即逝的视觉印象。

不过,现在的策展还不允许一个艺术家如此超然,因为就目前的AI模型来看,如果只将它放在展览现场,那么观众所面对的大多是噪声,而且在此情况下生成的图像大部分都是无趣的。

基于深度学习的AI能否最终实现完全意义上的自主创作?这是当下所有关注AI艺术的人普遍关心的问题。比如,对于上文提及的赋予AI模型一定的策展能力和对作品的自我选择能力,这难道不是某种AI自主性或主体性的彰显吗?很多活跃在AI艺术一线的艺术家都在试图通过自身的艺术实践来回应这个问题。克林格曼认为,这个问题从某种程度上可以从人类的传宗接代逻辑来理解。我们生孩子是保障人类自身的繁衍和不朽。我们赋予AI一定的策展和选择功能,本质上也可以视为一种确保人类不朽的方式。例如,我们无法将自己上传到计算机上,但我们可以创造某种事物,让它能够持续生产我们想要的某种东西,哪怕我们已经离世也不受影响。某种意义上,赋能AI模型一定的策展能力就是一种让艺术家持续延长艺术生命的方式。

另一方面,通过赋予AI一定的策展和选择能力,我们可以看看它究竟能够做些什么,又是如何去做的。从AI自身的角度看,它或许会因为这些能力而获得一定的独立性和自主性。克林格曼于2018年创作的AI艺术《灵魂出窍》,就显现出一抹自主性的阳光。在该程序中,他引入了一个神经脉冲机制,它可以通过随机改变、删除或交换被训练的生成对抗网络的成分,而引起神经网络对于输入信息的误读,并因为这种误读而创造出某种富有新意的艺术形象。

另一个颇受争议的问题是,AI能否对自己的艺术作品做出评价?大多数AI艺术家都对此持乐观态度。从纯粹技术角度看,AI总会在某一天达到自我改进和提升算力、自我评价作品质量的程度,但这也同时意味着,它将驶入一个我们再也看不到的区域;它可以理解宇宙,也可以创作一个属于自己的宇宙,但它也必须创造某种方式让人类理解它的这些行为。当然,它或许也会在某一天,因为我们跟不上它的速度,而最终对我们失去兴趣,但至少目前还不可能发生这些情况。为解决这些问题,AI科学家们正在研发某种人脑与机器直接联结的界面或机制,以实现对AI理解的理解。

总的来说,活跃在AI创作一线的艺术家都对AI艺术的未来充满信心。他们坚信,随着人工智能、深度学习、计算机算力算法和数据分析技术的快速发展,特别是随着多模态大语言模型的突破性进展,在不久的将来,AI艺术家能够创作出较之人类艺术家更有趣的艺术作品。而对于AI算力的快速提升可能引发的某些安全风险,我们也应提前做好各种应对准备。