“孚”,通行本《周易》共42见,其中26处作“有孚”;竹书本《周易》共12见,其中7 处作“又孚”。“有孚”,乃《周易》卦爻辞常见之 占筮 用语。

“有孚”一词,未见于他经,其义不易索解,历来聚讼纷纭。传统注家多依《易传》,释“孚”为“信”,取诚信之义,魏王弼(226—249)、唐孔颖达(574—648)、宋朱熹(1130——1200)等皆如是。近人高亨(1900—1986)在《周易古经今注》1947年版中,一反传统说法,谓“孚”有四义:“周易孚字……,其义有四。……当读为浮,而训为罚。凡言有孚,皆谓有罚,此一义也。⋯⋯借为俘,此一义也。⋯⋯当训诚,此一义也。……借为捋,训为引,此一义也。其字虽同,而义则殊。”惟此书1957年再版时,高氏却修正前说,认为部分卦爻辞之“孚”字若训为“俘虏”,于义更胜。训“孚”为“俘”,非始于高氏,李镜池(1902—1975)尝详论之曰:

郭沫若同志说:“古金文俘字均作孚。”俘是后起字,从爪从子的孚,俘虏之义已明,只因“孚”字后来引申为孚信,另作俘字,本义反晦。在《周易》,孚字凡三十多见,大多数应作名词或动词俘虏解,作别义的很少。

无论以“诚信”或“俘虏”释“孚”,均间有难通之处,于是部分注家乃采随文释义之法。吴汝纶(1840——1903)《易说》谓:“孚之为信,雅诂也。《易》文之孚则随文为义,不专训信”,并释孚有“旉”(采色)、“验”、“信任”、“孚甲”、“合”、“信”、“躁”诸义。何新先生《大易新解》则曰:

孚之本义乃为俘获,字象以爪抓小子之形。但参以文义,则意义殊为多歧。大略有:

1,有孚,有灾象。孚字通酺,郑玄说:“酺者,为人物灾害之神也。”(《郑学丛著·郑雅》)又可训罚,训祸。

2,有孚,孚可读否,读痞。“痞,闭也。血气闭塞不通,以致内痛也。”(同上)有孚即有疾也。

3,孚可通覆,通弊,“败也。”(《礼记·王制》郑玄注)

4,孚可读复,“归也”,“反也。”(《郑学丛著·郑雅》)变也。

5,孚可训福,又可训成,而有美满之义。

案“孚”之确诂,宜综合字形、字音、字义诸方面考虑,如轻言通假,一字多训,则颇有随意训诂之嫌。

《说文》训“孚”为“卵孚”,引申为“诚信”,其中不无可议之处。于省吾(1896—1984)尝据其字形非之:

说文:“孚,卵孚也,从爪子。一曰,信也。”说文系传:“鸟抱恒以爪反复其卵也。”段注:“通俗文卵化曰孚,方赴反。广雅孚,生也,谓子出于卵也。方言鸡卵伏而未孚。于此可得孚之解矣。”按许氏之说和后世的注释,都失之于牵强。典籍中从没有单言子指鸡之子言之者。说文系传附会许说,以爪反复其卵为解,那末,为什么不从卵而从子呢?段注引广雅训孚为生,以为子出于卵,那末,为什么不从鶵(甲骨文雏作鶵)而从子呢?而且,子出于卵,已经完成了孚化的过程,则又和系传以爪反复其卵之说相矛盾。

何新先生则从字源论之:

旧释孚字义为信,乃极不明本源之论。孚字与符音近义通。符,即虎符,用兵之印信也。以故可借为符字,而有信用之义。但此非本义,在《易经》中亦无义可当。旧注多谬言也。案:《说文,爪部》:“  (孚)……一曰信也。”又《竹部》:“

(孚)……一曰信也。”又《竹部》:“  (符),信也。”“孚”、“符”声义皆同,何氏所论或不无道理,可备一说。据《夬》九四爻辞:“闻言不信。”《困》卦辞:“有言不信。”经中本有“信”字,何必再借“孚”为“信”?又如《左传·庄公十年》:“小信未孚,神弗福也。”,“孚”、“信”既于同句并举,其义理当有别,以“信”释“孚”,颇值商榷。

(符),信也。”“孚”、“符”声义皆同,何氏所论或不无道理,可备一说。据《夬》九四爻辞:“闻言不信。”《困》卦辞:“有言不信。”经中本有“信”字,何必再借“孚”为“信”?又如《左传·庄公十年》:“小信未孚,神弗福也。”,“孚”、“信”既于同句并举,其义理当有别,以“信”释“孚”,颇值商榷。

至若释“孚”为“俘虏”,亦有不妥。臧守虎先生《〈周易〉卦辞“朋”、“孚”考》据字形非之:

训“孚”为“俘”显然是据形释义:以“爫”(爪)”代手,以“子”代人,以“人用手抓小孩子”为“孚”之本义,引申之凡指捕人。果真如此,则“乎”为何不直接“从人”而“从子”呢?…… 古代俘虏的用途不外有二:用作奴隶,或用作祭祀时的人牲。无论作何用,都没有舍成人而取小孩之理。

王建慧女士亦指出:

金文“孚”字凡二十七见,无一可作名词“俘虏”解;在现存典籍中笔者也找不到“孚”作“俘虏”解的例子,可见以上诸家说法(引者案:主张释“孚”为“俘虏”者)纯出自臆测。

其说甚是。案训“孚”为“俘虏”者,大致将“有孚”之“孚”视作名词,却又将独用之“孚”视作动词,引申作“有所获利”或“捕获”。惟《周易》本有用“获”字者(如《随》九四、《无妄》六二、《离》上九等),实不必再借“孚”作“获”也。

为合理释“孚”,部分学人尝另立新说。如黄凡先生释“孚”作“符合”:

《说文·爪部》:“孚,一曰信也。”《说文·竹部》:“符,信也。”《正字通·子部》:“孚,合也。”……“符”正有符信、符节、符合、符号等义。或古说“孚”为“信”,正指符信、符合。而后人误说为诚信之信。⋯⋯《周易》中的“孚”及“有孚”,大部分可用“符合”来解释。

赵建伟先生释“孚”作“验”或“兆”:

《易》中的“孚”字应该是“孵”字的假借,《说文》对“孚”字的解释其实是在解释“孵”,这恰是《周易》中“孚”字的意义。徐锴《说文系传》:“孚,卵孚也。”段玉裁《说文解字注》据玄应书补“即”字,谓“孚,卵即孚也,一曰信也。”卵将孵化是其本义,卵之必然孵化为鸡,故有信验之义,此为其引申义。⋯⋯卵将孵化,表明事物之征兆,因此“有孚”可以解作筮得卦兆、事物的征兆及迹象等义。此是其一义。卵已孵化,表明事物之征验(引者案:当为“征验”)、结果、报应、应验,这是它的第二种用法。……总之,“孚”或“有孚”一为占辞,可释卦兆、征兆、迹象等;一为验辞,可释为征验(引者案:当为“征验”)、应验、报应、结果等。《周易》讲事之征兆及应验之事,却无“兆”、“验”等字样,皆以“孚”字为之也。

案:黄氏及赵氏或释“有孚”为“有合”,或释为“有验”或“有兆”,其意大抵相若,均取其占辞有验可信之义。然《易》本占筮之书,其筮辞既广泛流传,当已经历来筮者所征验,岂有自言无验无合者?惟《周易》450条筮辞,系以“孚”字者仅39见,然则余者皆“无验”、“无兆”之辞乎? 且《周易》存“罔孚”(《晋》初六)、“匪孚”(《萃》九五)等辞,若以“无合”、“无验”、“无兆”诸义释之,更于理不合。由是可知以“合”或“验”等义释“孚”,殊不足信。

阜阳汉简本、马王堆帛书本《周易》“孚”字多作“复”,学者对此各有体会。刘大钧先生谓“复”乃“返复”之义,认为部分卦爻辞作此解为胜:

复,返复。今本之“孚”,帛本皆作“复”,恐家法不同耳! 案之《周易》古经,有的卦爻辞作“复”,较之今本作“孚”,似于义更胜,如《随》卦九五爻之“孚于嘉,吉。”《革》卦:“巳日乃孚。”《丰》卦六二爻:“往得疑疾,有孚发若,吉。”《未济》卦上九爻:“有孚于饮酒,无咎,濡其首,有孚,失是。”等。若依帛本作“复于嘉,吉”“已日乃复””往得疑疾,有复发若,吉。”“有复于饮酒无咎,濡其首,有复,失是。”等,其义似胜今本。

邓球柏先生亦谓“复”有返回之义,又进而引申作“回来报告”解:

有复:又回来了。有,又。复,归。或释为有了报告结果。复,报也,告也。《广雅·释言》:“报,复也。”《秋官·大司寇》:“凡远近孤独老幼之欲有复于上。”郑玄《注》:“复,犹报也。”太卜筮卦后将结果报告给主人。《仪礼·士冠礼》:“筮于庙门⋯⋯卒筮书卦,执以示主人。主人受视反之。筮人还东面,旅占卒,进告吉。若不吉,则筮远日,如初仪。”可见,“有复”乃是筮人向主人报告占筮的结果(吉或不吉)。帛书卦爻辞中“有复”一词共二十六处,或作归来解,或释为报告问筮的结果,也可以解释为复归那诚实善良的本性。

王建慧女士则以“覆”训“孚”,其理据有五:

一、《国语·周语下》:“信,文之孚也。”韦《注》:“孚,覆也。”是“孚”字作“覆盖”解之证。

二、《左传·庄公十年》:“小信未孚,神弗福也。”杜《注》:“孚,大信也。”杜《注》完全是望文生训。“小信未孚”与上文“小惠未徧”句式一样,“徧”是“周徧”之意,则“孚”字当释作“覆盖”,“徧”与“孚”意义正相接近。

三、“孚”古音隶并纽幽部,“复”隶并纽觉部,两字并纽双声,幽觉对转,可以通假。

四、马王堆帛书凡“孚”字都作“复”,可证“孚”有读为“覆”的条件。

五、《大戴礼记·夏小正》:“鸡桴粥。”《传》云:“桴,妪伏也;粥,养也。”王念孙《广雅疏证》据此云:“桴粥即孚育。孚育,犹覆育耳。”

案:诸家主以“复”代“孚”,或以文献例证、音韵等为据,于字形及卦象多考虑未周,释义犹有未安。邓氏谓“孚”可解作“归来”、“报告”,甚或“回复本性”,更有随意训诂之弊。

《周易》“孚”之确诂,当有合理、坚实之判断原则,未宜妄立臆论。刘成春先生《周易》古经“孚”字解》认为“孚”字训“诚信”或“俘虏”、“罚”、“复”诸义,皆不妥。对于“孚”字的解释,刘君以为至少应考虑以下四点:

1.字义上讲得通;

2.卦辞、爻辞之义通顺,合乎情理;

3.符合当时卜筮习俗;

4.全书之“孚”应该作统一解释。最起码经常使用的“有孚”二字不应该有不同解释。

刘君又曰:

从“有孚盈缶(《比》初六)”等大量卦爻辞来看:“有孚”的对象往往是酒食……根据这些情况,笔者认为,“孚”有对神灵的敬供之义,很可能是古代的一种祭祀。……《周易》中的“孚”祭就是上古常见的报祭。上古无轻唇音,轻唇音在上古均读重唇音。“孚”、“报”二字音同字通。……《周易》中的“有孚”,就是向神灵贡献物品让神灵享用,求神灵指点迷津。

案:刘君所列四项释“孚”原则,基本可从。惟以“报祭”释“孚”,似尚可商。考刘君后文对“有孚”一词之解说,如《观》卦辞译作“供品”,《坎》卦辞译作“敬供(之心)”,《家人》上九爻辞又译作“报祭”,似已违其“孚应作统一解释”之原则。又如《小畜》六四译“祭献了神灵”,时态为完成式;《损》卦辞译“进行报祭”,则为进行式;《益》六三爻译“要报祭神灵”,似为尚未行祭之时,如此之类,读来颇感混乱。刘君以“报祭”释“孚”,不但未能合理通释《萃》九五爻“匪孚”之义,其于他爻之解说,亦或有前后矛盾、语意不明之弊,其说恐未足取。

笔者认为“孚”当训“保”,兹说明如下:

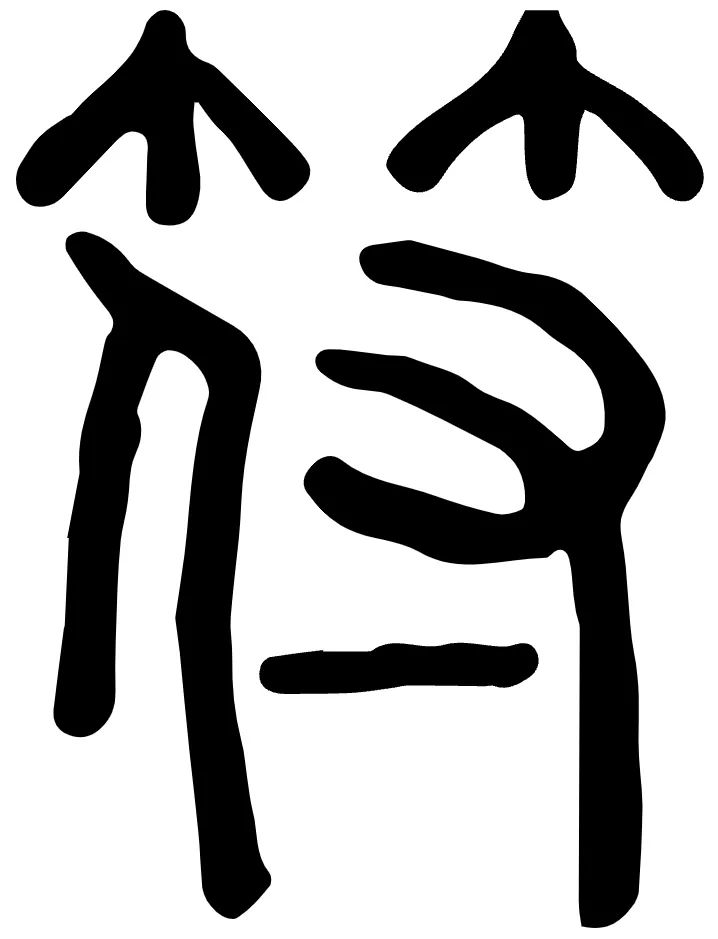

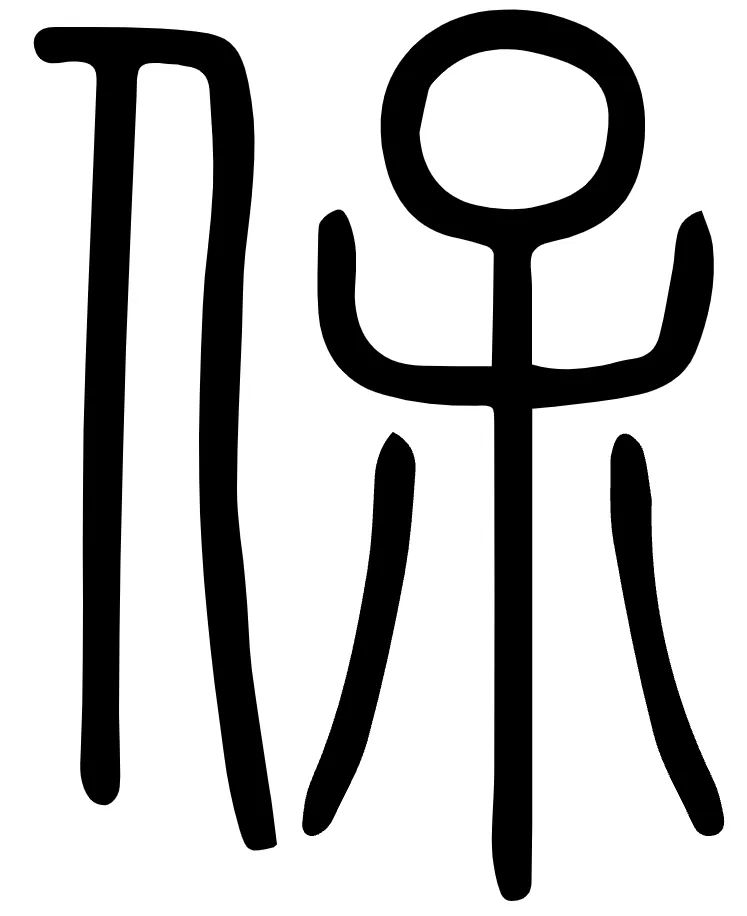

(一)“孚”,甲骨文作  (乙6694),金文作

(乙6694),金文作  (过伯簋)、

(过伯簋)、  (盂鼎)。《说文》谓“孚”为“卵孚”,近人又或以为象覆手逮人之形,均不妥。“孚”若解作“孵”,则当从卵而非从子,子既出,无以言“孵”;若解作逮人之“俘”,亦当从人而非从子。 《朱子语类》 引王安石(1021—1086)《字说》曰:“‘孚’字从爪从子,如鸟抱子之象。”案:“孚”从子,幼者也;抱子者,“保育”之义甚明。

(盂鼎)。《说文》谓“孚”为“卵孚”,近人又或以为象覆手逮人之形,均不妥。“孚”若解作“孵”,则当从卵而非从子,子既出,无以言“孵”;若解作逮人之“俘”,亦当从人而非从子。 《朱子语类》 引王安石(1021—1086)《字说》曰:“‘孚’字从爪从子,如鸟抱子之象。”案:“孚”从子,幼者也;抱子者,“保育”之义甚明。

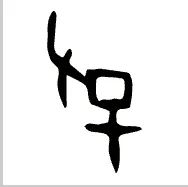

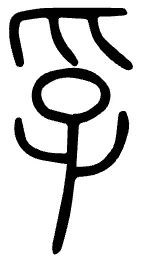

(二)《说文·爪部》曰:“  (孚),卵孚也,从爪,从子。……

(孚),卵孚也,从爪,从子。……  ,古文孚,从

,古文孚,从  。

。  ,古文

,古文  。” 又《人部》曰:“

。” 又《人部》曰:“  (保),养也,从人,从

(保),养也,从人,从  省。

省。  ,古文孚。”案:“孚”与“保”古字写法相近,《说文》以“采”为“古文孚”,中山王

,古文孚。”案:“孚”与“保”古字写法相近,《说文》以“采”为“古文孚”,中山王  及

及  “保”字,分别作

“保”字,分别作  与

与  ,正其例。

,正其例。

(三)观乎“孚”之孽生字,如乳(哺乳)、稃(谷粒外皮)、莩(种子外皮)、桴(鼓槌)、郛(外城)等,皆有“保育”、“保护”之义。

(四)“孚”古音并母幽部,“保”古音帮母幽部,两字旁纽双声,同属幽部,古音甚为相近。

(五)《易》本占筮之书,其占筮术语,与卜辞有一定的传承关系。 卜辞存“有保”、“弗保”、“无保”之例。“有保”者,卜辞“贞:雀有保”(《甲骨文合集》〔下引简称《合集》〕4126)、“癸未卜,内贞:子商有保”(《合集》6572)、“  。十二月。”(《殷墟书契后编》〔下引简称《后编》〕下3,12)饶公宗颐曰:“‘又仔’犹言‘有保’。”皆其例。“弗保”者,如“贞:黄尹弗保我史”(《合集》3481)、“乙弗保黍年”(《合集》10133正)等。 “无保”者,如“

。十二月。”(《殷墟书契后编》〔下引简称《后编》〕下3,12)饶公宗颐曰:“‘又仔’犹言‘有保’。”皆其例。“弗保”者,如“贞:黄尹弗保我史”(《合集》3481)、“乙弗保黍年”(《合集》10133正)等。 “无保”者,如“  ”、“卯卜争贞……戊无保”(《合集》16424)等。 卜辞之“有保”、“弗保”、“无保”,即《易》之“有孚”、“匪孚”、“罔孚”,似为商周成语。

”、“卯卜争贞……戊无保”(《合集》16424)等。 卜辞之“有保”、“弗保”、“无保”,即《易》之“有孚”、“匪孚”、“罔孚”,似为商周成语。

(六)商周之际,古人对天存有强烈的敬畏思想,认为上帝能授佑、作祸,故而奉行不同的祭仪以享祀上帝,祈求得到苍天庇佑。冯钢先生对此有精要的说明:“周人确信,‘惟时上帝不保,降若兹大丧’(《多士》),是殷商灭亡的根本原因。周人之所以能战胜殷人,也只是因‘恭行之罚’(《牧誓》)。这个降祸于殷,授命于周的‘上帝’,当然不是因‘祈求’而显灵的‘神巫’。……既然‘上帝’有‘保’、有‘不保’,那么周人是否能得到‘上帝’的保佑呢?能保佑多久呢?这无疑是周初统治者最想知道而又最怕知道的问题。”释《易》“有孚”作“有保”,完全符合当时之祭祀文化。

(七)《商书·汤诰》:“上天孚佑下民。”其“孚”正释作“保”,与《周易》之“孚”用法相同。《周易》之“有孚”、“罔孚”或“匪孚”等辞,即上天“有保”、“不保”之义,其思想于先秦文献有征,如《诗·小雅·天保》:“天保定尔”、《周书·金縢》:“敷佑四方”,皆“有保”之例;又《虞书·大禹谟》:“君子在野,小人在位,民弃不保,天降之咎”、《商书·咸有一德》:“夏王弗克庸德,慢神虐民,皇天弗保”、《周书·多士》:“惟时上帝不保”,及《墨子·非命上》引《太誓》:“纣夷处,不同事上帝鬼神。……天亦纵弃之而弗葆”等,即“不保”之辞。

(八)古文“孚”、“俘”相通,《师㝨簋》:“驱孚士女牛羊,孚吉金”,其“孚”即“俘”字。《春秋·庄公六年》:“齐人来归卫俘”,除 《左传》 引经作“俘”外,其传文及《公羊传》、《谷梁传》皆作“宝”。《系辞传》:“圣人之大宝曰位”,《释文》:“宝,孟作保。”又《史记·周本纪》:“命南宫括、史佚展九鼎保玉。”裴骃《集解》引徐广曰:“保,一作宝。”文献中“孚”、“俘”、“宝”、“保”可互通。

(九)圣人设卦,观象系辞,诠释《周易》经义,未可无视卦象。《周易》有《中孚》卦椳,上巽下兑,旧说以为:“信发于中,谓之中孚。”或谓:“以卦形而论,四阳俘二阴。阴在中,故曰中孚。”(第如硬壳包裹种子、强者保护弱者、成人庇护幼子之象,其“保”之义甚明。

(十)臧守虎先生《周易卦辞“朋”、“孚”考》曰:“通观‘孚’字所在的卦爻辞,不难得出:凡是‘有孚’,其占断语都是吉的、有利的,最起码是无咎,⋯⋯反之,无‘孚’或‘孚’之施行受到阻碍,不能始终如一,预后结局则厉、凶,⋯⋯在所占之事预后结局厉、不利、凶时,作者就告诫人们要`有孚’,⋯⋯另外,在有些卦爻辞中作者还告诉人们如何做到‘有孚’,……可见,‘有孚’与否是《周易》中决定吉、凶、悔、吝、利或不利的主要因素。”由是,“有孚”是正面之断占辞,训为“有保”,作“得到保佑”之意,合乎《周易》辞例。

综上而观,无论从文字之形、音、义,商周之卜辞成语、祭祀文化,先秦之文献征例,及《易》之卦象、辞例等,均可证“孚”当训“保”。《周易》断占辞之“有孚”,可释作“(上天)有所保佑(于人)”。

附记:小文初稿撰于2007年初,经单师周尧、周师锡㧳审阅,曾在香港大学中文学院主办之“东西方研究国际学术研讨会”(2007年10月5——7 日)上宣读;会后又经汪学群教授、赖贵三教授提点赐正,谨致谢忱。研讨会后,喜见徐山教授《释“孚”》、朱慧芸女士《〈周易〉古经之“孚”新解》二文(《周易研究》2007年第4期第 29——36 页),其内容与小文可相辅补充。集思广益,谨此对小文略作增补修订,以就正于大雅方家。

_________ ________

作者:谢向荣,广东五华人。主治《易经》,兼及经学、诸子、哲学、文字学、训诂学及出土简帛文献等。香港大学哲学硕士、博士。个人单篇论文数十篇,刊载于《周易研究》、《国际易学研究》、《国际儒学》、《中国经学》、《经学研究集刊》、《孔子学刊》及《东方文化》等。