选自《刘擎西方现代思想讲义》

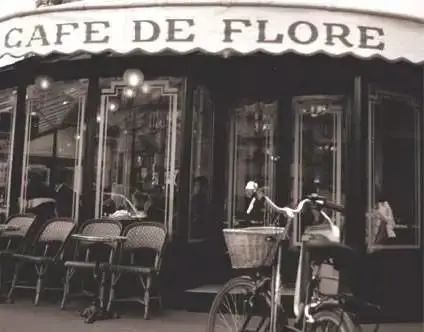

花神咖啡馆现在还在,是巴黎的一个著名文化景点,我自己去过两次,点菜的时候还看到菜单上印着萨特的一句话:“通向自由之路,经由花神。”

这条自由之路是从哪里开始的呢?当年,萨特坐在花神咖啡馆里,他在思考这样一个问题:人的存在和物的存在究竟有什么区别?我们都知道,人是有意识的,而物品没有。但有意识的人和没有意识的物,究竟不同在哪里呢?

萨特看着眼前忙碌的服务员,又看着自己面前的杯子,他问自己:我们说“这个服务员是一个服务员”和说“这个杯子是一个杯子”,这两种说法是同一回事吗?他感到大不相同!说这个服务员是一个服务员并不是注定的。

如果这个人下班了,或者离职了,他就不再是一个服务员了。

一个人是什么,这是可以改变的。但杯子就不同了;杯子不能改变自己,它被判定为一个杯子,别无选择地就是一个杯子,就算你把它打碎了,它仍然是一个碎掉的杯子,而且杯子甚至不能自己选择把自己打碎。

有点像空空荡荡的容器,需要被填充之后才能成为什么。一个杯子里只有倒进了什么东西,我们才能说它是一杯水、一杯酒、一杯牛奶或者一杯咖啡。人的意识本身就是空无一物,只有当有什么内容填充进来之后,人才会获得自己的本质。所以人并没有什么预定的本质,人的存在原本就是虚无,它的本质是“有待形成”的。

现在我们知道了,人没有固定的本质,人的本质是可以改变的、是有待形成的,原因就是人的存在在根本上是虚无。好,那又怎样呢?是说我们的人生就没有任何意义了吗?还是说我们必须四大皆空呢?

都不是。萨特会说,人的存在根本上是虚无,这赋予了人一个永恒的需求。你可能听过一句话,说“大自然厌恶真空”,同样地,人也厌恶虚无,厌恶虚无背后的缺失和不确定性。所以我们总是需要去填满自己的虚无,去获得某种本质。

打个比方,假如你是一名演员,现在站在舞台上,你第一个最迫切的渴望就是要找到自己的角色,因为在舞台上如果没有角色,那你就什么也不是。这里的“角色”就是我们想要获得的本质。这就是为什么萨特说“存在先于本质”,先有了虚无的存在,然后我们才要去找到自己的本质。演员可以扮演很多不同的角色,人的本质也是不固定的。

作为人,我们永远无法填满自己的虚无。用萨特的哲学术语来说,就是我们的“存在结构会溢出(我们)所占有的对象”。没有得到的时候当然不满足,得到之后又会产生新的不满足。作家王尔德有句名言,“生活中只有两种悲剧:一个是没有得到我们想要的,另外一个是得到了我们想要的”。

因为人拥有无限的潜在可能性,这种潜能总是会逃到占有的对象之外,直到死去,人才能获得固定的、填满的、不变的本质。所以萨特说,“人是一种徒劳的激情”,总是有一种激情推动我们去占有、去追求,但我们希望得到的那种满足其实永远无法实现。

所以萨特说,人是被判定为自由的,自由就是人的命运。人唯一的不自由就是不能摆脱自由。不论你是多么渺小,不论你受到多少外在的限制,在根本上你都是自由的。

举一个例子,二战结束很久以后,一个在逃的纳粹高级军官被抓捕了,他叫艾希曼。在接受审判时,他这样为自己开脱:当时屠杀犹太人我是别无选择,因为我是军人,军人的天职就是服从命令,我没有选择的自由。

萨特认为,这是自欺欺人,你当然有选择,你可以选择叛乱谋反,你也可以选择当逃兵,你还可以选择自杀,实际上在纳粹官兵中确实有人做出了这些选择。艾希曼选择了服从命令,这是自由选择的结果,而不是别无选择。声称自己没有选择的自由,只是自欺欺人,只是因为不愿意承担选择的责任。

再比如,如果我是先天的残疾人,行动都有困难,你说我怎么是自由的呢?萨特会怎么回答?他会说,是的,你是残疾人,这个事实无法改变,因为残疾的特征是你身体上“自在”的不可改变的因素。但是你做一个什么样的残疾人,你是有选择的;你怎么看待自己的残疾,用什么态度对待自己的残疾是大有不同的。你可以做一个哀怨消极的残疾人,也可以做一个奋进积极的残疾人,这取决于你的选择,你完全有自由来超越自己身体的残疾性。身残志不残并不是一个谎言,我们在残奥会上看看那些运动员就知道了。

这里有一个要点需要强调,萨特说的自由不是为所欲为的自由,而是总是可以改变现状的自由,是否定只能如此、我别无选择的那种自由。

萨特的存在主义哲学,最突出的一个导向,就是呼唤人们面对存在的真相。存在的真相是什么呢?萨特说,存在就是虚无,存在先于本质。如果“本质”决定了命运,那么,先于本质而存在的人就不被任何命运所限定,也就是说,人在根本上是自由的。