中国古代典籍浩渺,文脉悠远,位列中国古代四大发明之一的印刷术功不可没。以印刷术为基础的书籍出版业发轫于隋唐,历五代、宋、元之发展,至晚明迎来了黄金时期。晚明到清朝的这段时期,苏州的书籍出版业也在各方因素的刺激下蓬勃发展,成为了全国的出版中心之一,而书籍的出版、流转和阅读等环节更是编织起了一张庞大的社会网络,将不同身份、不同层级的人笼络其中,形成了一幅较为独特的文化景观。

嘉祐中,王琪以知制诰守郡始大修,设厅规模宏壮,假省库钱数千缗。厅既成,漕司不肯除破。时方贵杜集,人间苦无全书,琪家藏本雠校素精,即俾公使库镂版印万本,每部为直千钱,士人争买之,富室或买十许部,既偿省库,羡余以给公厨兵火。

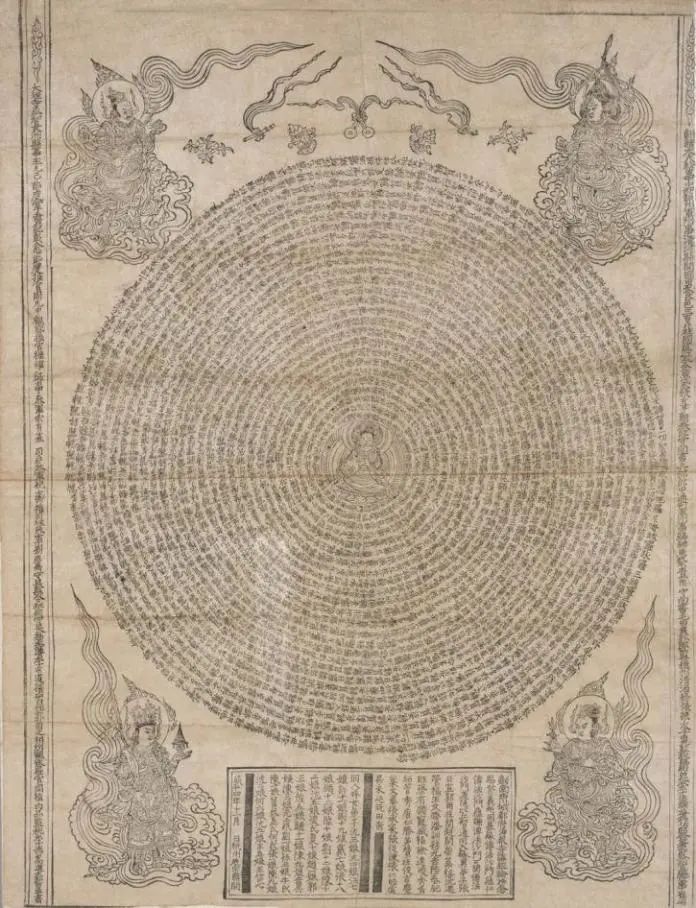

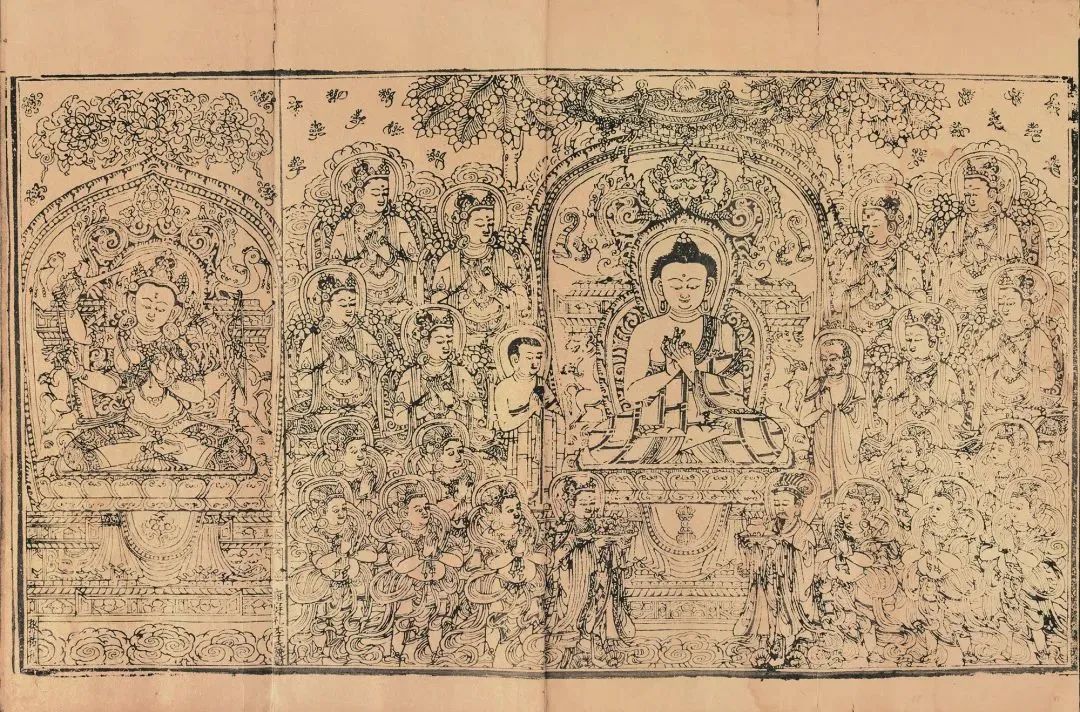

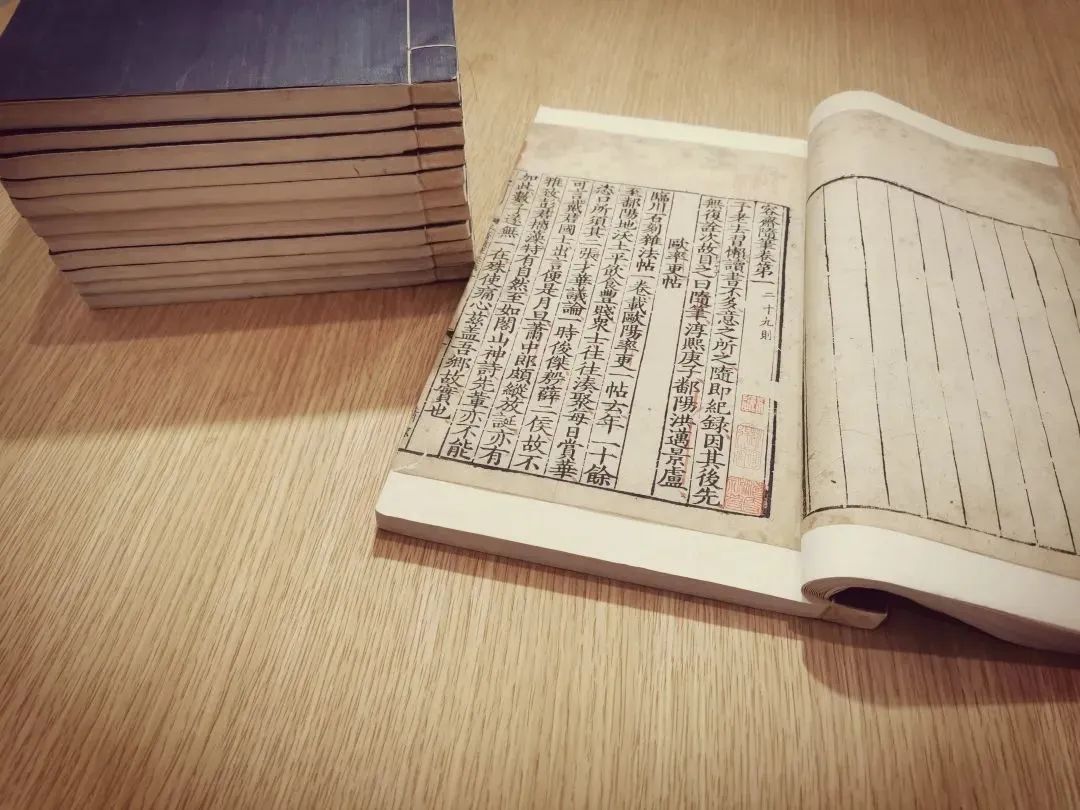

“版印万本”的说法无从考证,或为夸张之言,但也可看出彼时苏州刻书业正处于欣欣向荣的阶段。但是,苏州刻书现存最早的实物乃是1978年出土于苏州瑞光塔的《大隋求陀罗尼经》一叶,现藏于苏州博物馆。此外,宋代遗留下来的刻书实物还有南宋平江府碛砂延圣院所刻的《碛砂藏》。更为重要的是,宋元时期的全国书籍出版中心尚分布于四川、福建、杭州和开封等地,苏州虽然出现了繁荣的出版活动,但地位依旧不及四川等地。

福建本几遍天下,然则建本之滥恶,盖自宋已然矣!今杭绝无刻,国初蜀尚有板,差胜建刻。今建益下,去永乐宣德间又不逮矣!唯近日苏州工匠稍追古作可观。

陆深的论述清晰的表明,最晚至嘉靖时期苏州的书籍出版业已经进入到了世人的视线当中。但也要值得注意的是,陆深的论述偏重于比较不同地区出版书籍的质量,苏州的书籍出版向以精美著称,所刻称“苏版”,与陆深的论述遥相呼应的万历年间胡应麟在《少室山房笔丛》里的记载,这段记载也经常被研究苏州书籍出版的学者所引用:

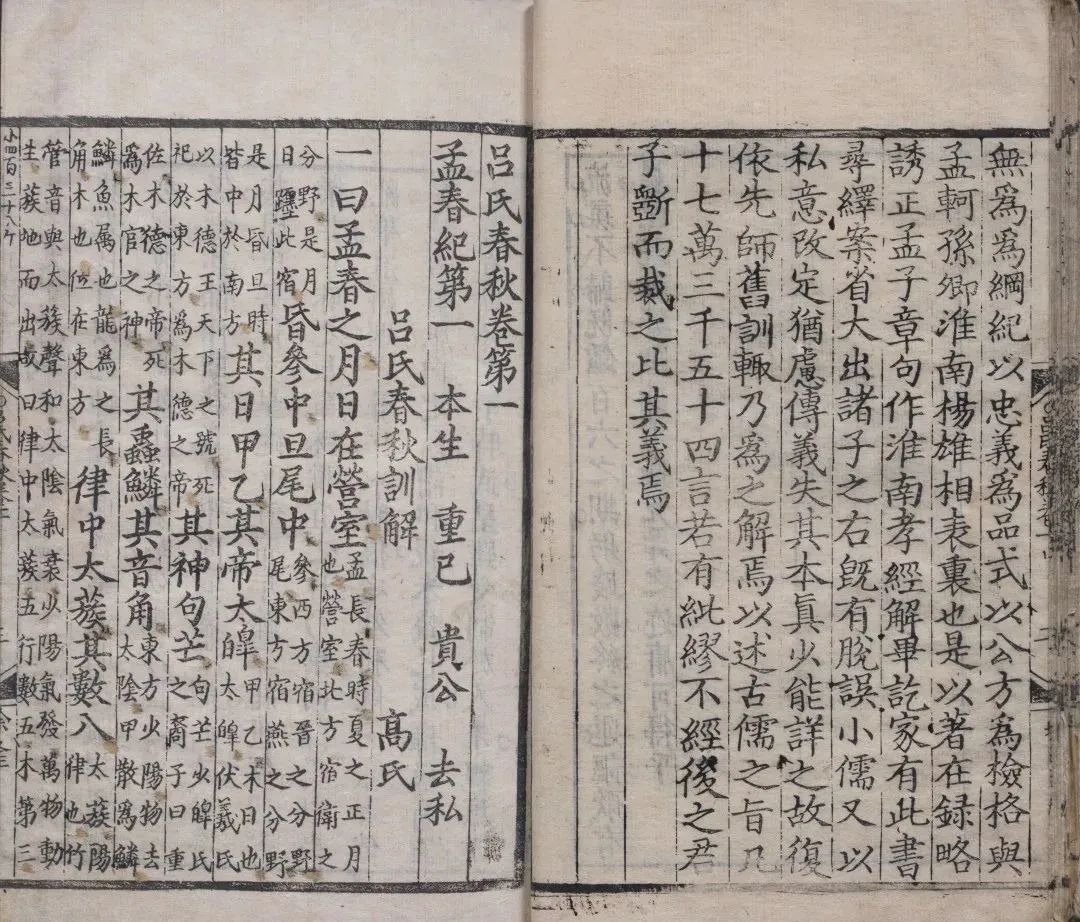

凡刻之地有三:吴也、越也、闽也。蜀本,宋最称善,近世甚希。燕、粤、秦、楚,今皆有刻,类自可观,而不若三方之盛。其精,吴为最,其多,闽为最,越皆次之。其直重,吴为最,其直轻,闽为最,越皆次之。

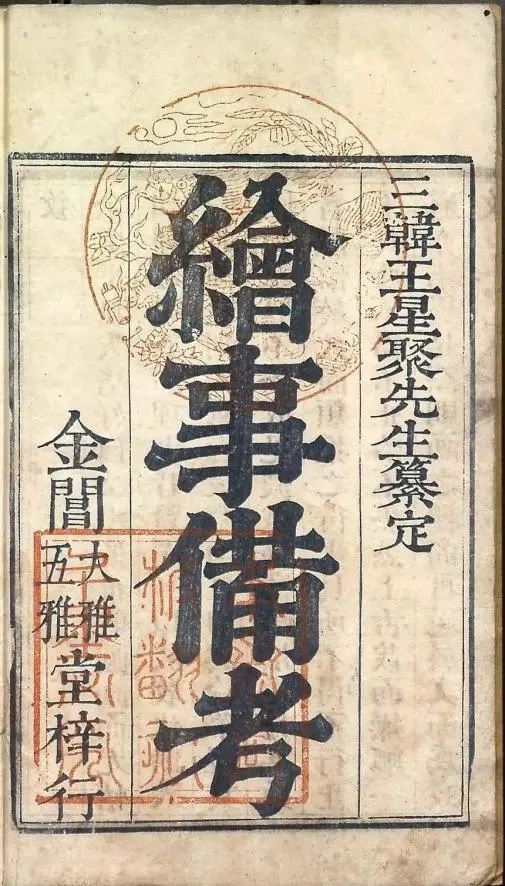

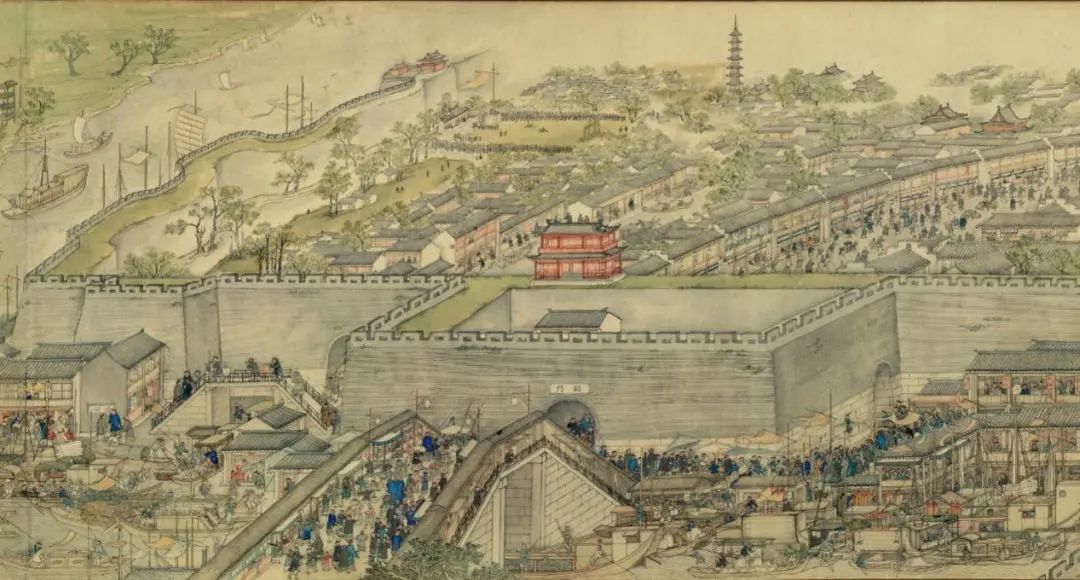

胡应麟也曾踏足过苏州,对苏州书坊的分布也有过描写: “凡姑苏书坊多在阊门内外及吴县前,书多精整,然率其地梓也” ,阊门是苏州商业极为繁华的地段,明代书坊多集中于此,因此书坊多冠以“金阊(金门和阊门)”二字。可惜的是胡应麟未曾久寓苏州,对苏州的书坊描写也只能止步于此,好在中国印刷史、出版史的开拓者张秀民先生曾在自己的巨著《中国印刷史》中提及明代苏州的刻书业,并且对明代苏州阊门的书坊进行过一番考证,据张秀民先生考证彼时苏州阊门外共有书坊三十七家,如 “东吴书林”“金阊书林叶显吾”“金阊书林振邱堂” 等等。三十七家书坊中以“东吴书林”创办年份最早,于嘉靖年间就已经存在,其余的书坊都是于万历之后创办。值得注意的是,三十七家书坊中有九家都姓叶,可能是同族产业。

有专精经古而不以科举为事者,宋刺史翔凤、顾文学广场、陈微君奂也;有从事科举之业而兼通经史者,吴侍郎钟骏、冯宫詹桂芬也,其时未经兵燹,郡城藏书诸家尚在,有无通假,坊间多善本。有用之书,有力者求之即得,老师宿儒未尽亡,学者有所折衷。

雷浚此番论述将苏州的文化动力分为了三个层次,首先来自于文人对于学术的追求,在清代表现为乾嘉学派;其次便是专心于科举事业的士子,他们是科举书籍稳定而虔诚的追随者;最后便是以藏书为毕生事业的藏书家,蒋镜寰在《吴中先哲藏书考略》中曾统计过吴中藏书家共有150余人,这些藏书家的藏书规模往往十分巨大,相对应地对书籍的消费量也十分巨大。雷浚所言虽然是清代的情形,但实际上与晚明的情况也相去不远,而雷浚所述忽略了彼时另外一大潜在的消费群体,那就是文化程度相对较低的普通民众,他们对于小说、类书、历书和家庭指南的需求完全不输雷浚所述的三类人。

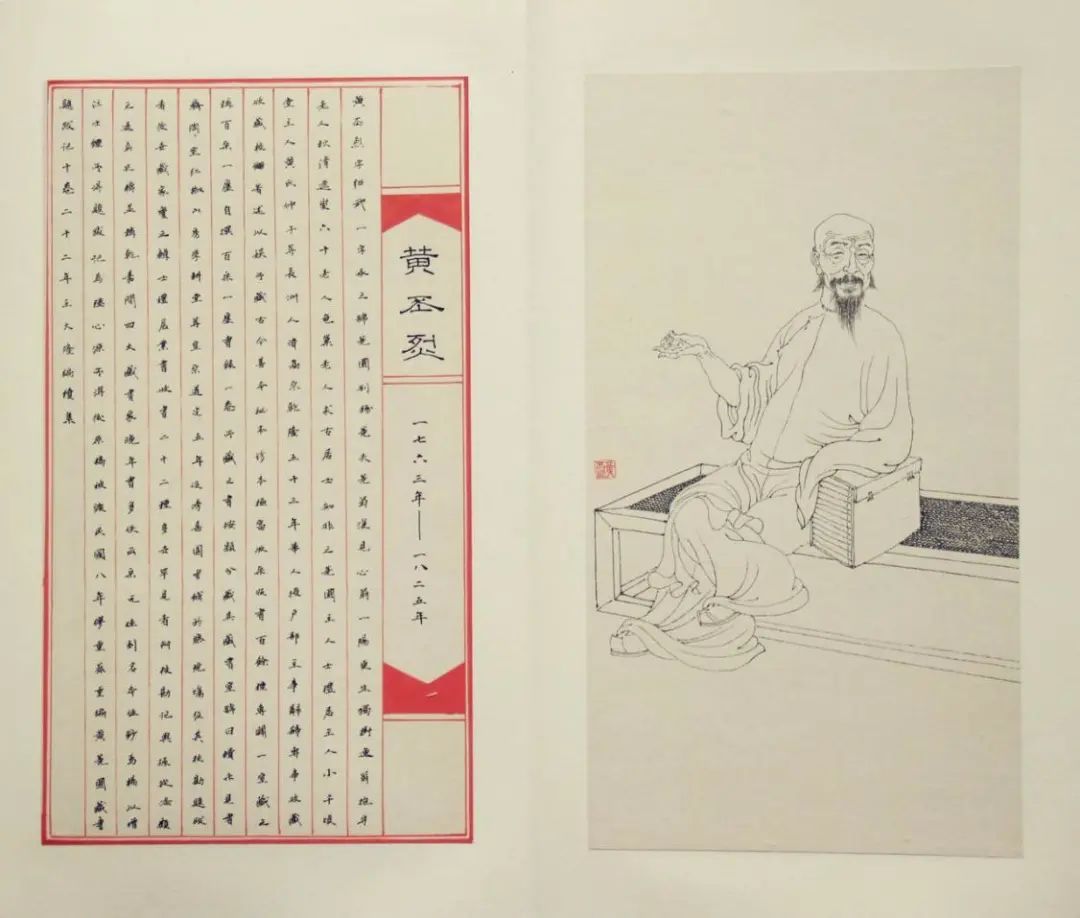

叶德辉《书林清话》卷久专辟 “吴门书坊之盛衰” 一节从清朝初年的毛晋论起,叶氏记载说: “乾嘉时,则有张金吾爱日精庐、黄丕烈礼居,专收毛、钱二家之零馀……黄氏时收时卖,见于《士礼居藏书题跋记》(以下简称《题跋记》)者,必一一注明其渊源。当时久居苏城,又值承平无事,书肆之盛,比于京师” 。叶德辉根据黄丕烈《题跋记》中记载,考证出可考的书坊二十余家,但并不完整今人考证出三十六家,其中部分与张秀民先生的记载有重复。参见之下,可见清代苏州书坊之盛,相比于晚明而言已是青出与蓝而胜于蓝了。

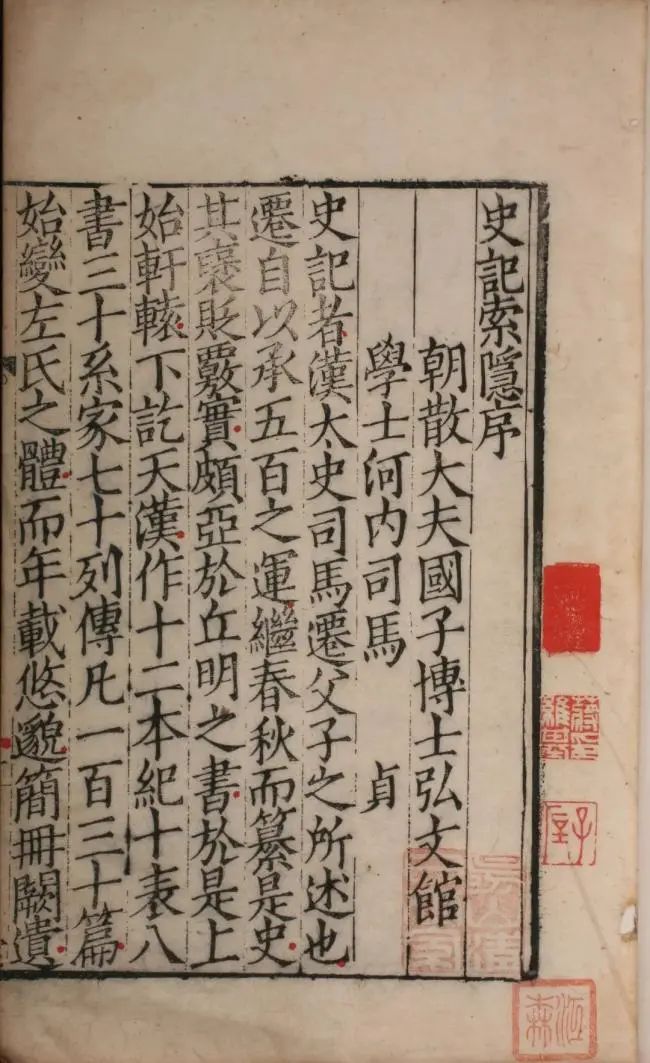

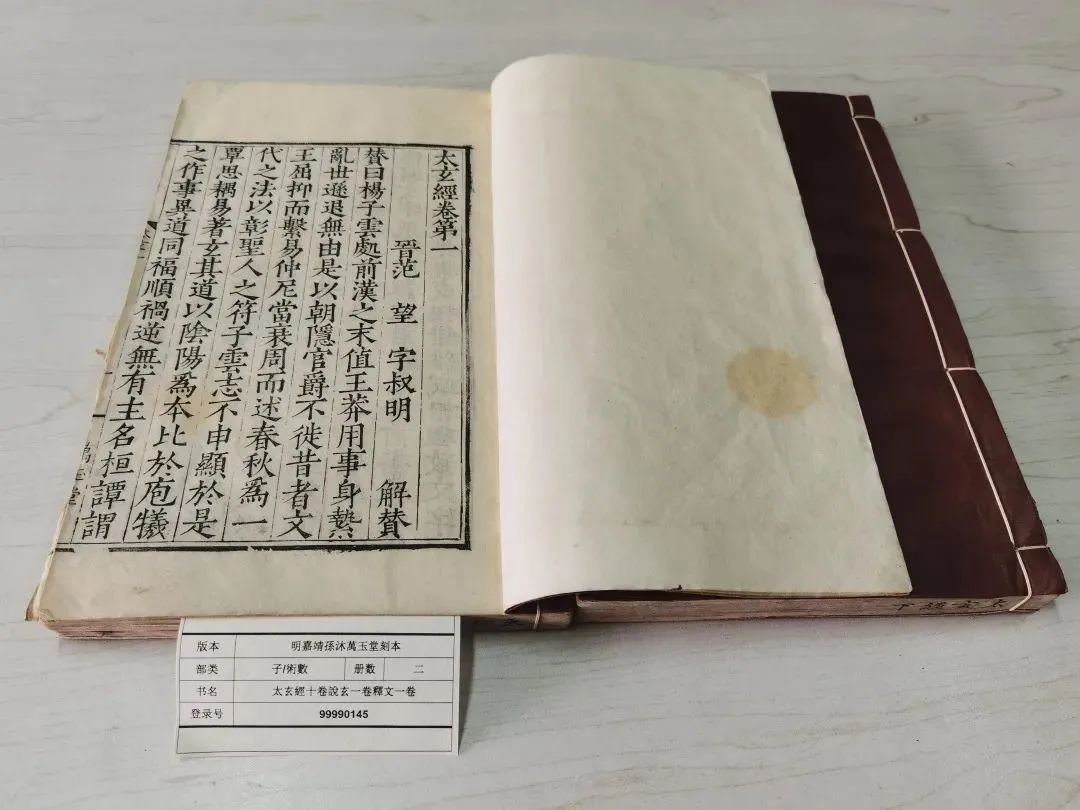

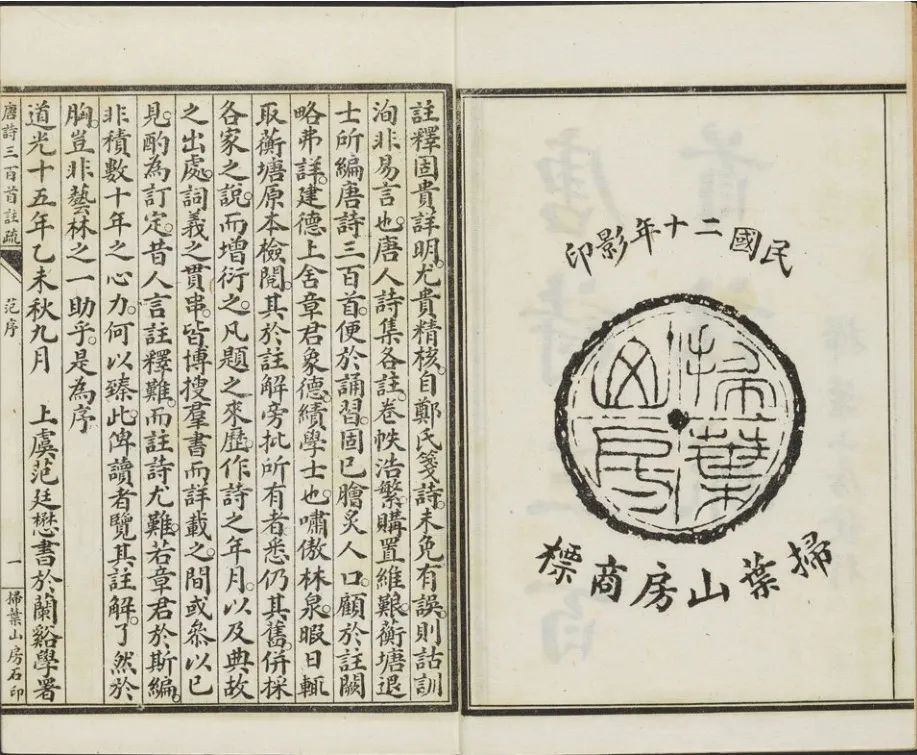

对于刚刚投身于文化贸易的苏州商人和失意文人而言,他首先要做的便是进行市场调查以便确定自身书坊的定位。市场调查当然包括当时的学术思潮是什么,学术思潮的变化能够极大地影响文人对于书籍类型的选择。最为显著的例子便是清中期乾嘉学派的兴起,清代学术远追汉学,注重考据,经史并重,如清人钱大昕就说: “经与史岂有二学” ,章学诚也提倡“六经皆史”说。清代苏州不乏考据名家,其学术风气自然偏向于汉学,因此在乾嘉时期苏州书坊出版的史书偏多。清代苏州著名书访席氏扫叶山房在乾嘉时期就受其学术思潮的影响,出版的书籍多史书类,扫叶山房现传世的乾嘉时期书籍刻本以史书最多,包括《大唐六典》《旧五代史》《东观汉纪》等著名史书。某时代之学术思潮对于入门的文人而言自然不难窥测,但若是满身铜钱臭的商人则需好好打听一番。

清代乾嘉学派的学者不仅对于书籍类型有着偏爱,对于书籍质量也有着严苛的要求,这里的书籍质量指两个层面,一是书籍内容的质量,一个是对书籍的纸张、排版的要求,因此在学者们的眼中便出现了古籍“善本”这个类别。古籍“善本”的一般含义是指质量上乘的书籍,但有时候也被学者用来作为宋本的专称,这是因为部分宋本的印刷质量确实优良,并且宋代年代久远,书籍的内容不会因为时间流转出现讹误。考据学家校雠书籍时多喜以宋元善本为参照本,如苏州著名的学者何焯在校雠书籍就多以宋本为参照,他每次在校定《后汉书》时都会用题跋记录其事,如卷九末有批语说: “康熙甲午,心友弟得包山叶氏所藏残宋本第三卷至此卷之半,以所校字写寄,因改正数十处” ,卷五十七末也有批语: “自四十五卷至此,以北宋残本灯下手校” 。因此许多书坊主便会费尽心思的收集古本以图买个好价钱,或者在印刷出版书籍时会以宋元善本为底本或参照本,这样的销量一定会飙升,明清印书多以宋本为底本或者是打着 “宋本为底本” 的噱头吸引读者购买。

该本是仿宋本中的精品,缪荃孙就盛赞此书是“明人翻刻宋刻最善之书”

闻有无锡浦姓书贾,即浦二田之后,持残宋本《孟东野集》,索值每叶元银二两,故余戏以叶论价,此书犹贱之至也。此书亦即出浦姓手,书有锡山浦氏珍藏印,又有浦氏草蕡菽赏鉴印,当亦二田家藏者。二田故多宋本,后人不知尽皆散失。余向年曾得杨倞注《荀子》、钱佃本《二程遗书》,俱由浦姓贱售于某坊,某坊以之归余者。此书浦姓贱售于某家,某家多售于书船,获此厚值,幸余次第得之,俾宋刻勿致失坠。

余每得一书,遇书友来必告以余近所得某书,其书之何本何刻,亦必曲为解释,以冀其见闻之广。盖业书者未必知书,且遇罕见之本,亦往往不识,故示以所得之书,知其中之委曲也。

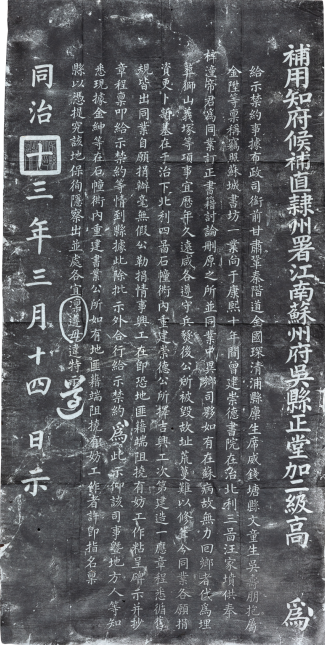

针对不同的消费群体,书坊自然会有不同的销售策略,苏州的文人数量再多也比不上基数庞大的百姓民众,他们与文人士子的阅读兴趣不同,小说、历书和家庭指南等消遣实用书籍才能受到他们的青睐。巨大的消费需求让书坊甚至敢于违抗国家的政治禁令,出版一些为官方所禁止出版但是深受百姓欢迎的书籍,乾隆四十年江苏巡抚萨载曾写过折子给乾隆皇帝汇报江苏禁书之事: “臣现又宣扬恩旨,凡有应毁之书,不拘诗文杂著以及传奇小说,但经献出,均可免罪” ,但实际上苏州书业堂在乾隆四十二年就出版了《济公全传》,并于次年再版,书业堂甚至还出版过清政府明令禁止的《西厢记》,可见这些书坊为了巨大的利润而不惜游走在灰色地带。

在这场文化贸易中,尽管书籍出版的商业属性受到了文化属性的极大限制,但是在商人琢磨生意经时也不能忽略这层因素,一些营销手段不仅有效且十分必要。如延请名人替自己的书籍版本做校定、批注和序言,利用名人效应增加销量,有些人甚至会将某本畅销书托名于历史中的某个名人,如苏州书坊曾出版过一本《幼学须知必读成语考》,这本书的真正作者只是一个名不见经传的小人物,但是苏州书坊在出版这本书时却将他的作者改成了丘濬,一个明代极其著名的学者。在小说等书籍里面也会增加精美的插图以吸引观众,书商为了吸引读者而对文本的内容、排版进行修改增订也是常见的策略,前已论及的《幼学须知》最初只是作者用来教育小孩的教材,最后在众多书商的增订编排下成为了一本商业性极强的出版物。最能够体现这场文化贸易中中的商业因素的是书坊在出版书籍时一般都会在书籍内加上一页牌记,里面的内容包括书籍出版的书坊名称和地址,甚至有时候还会包括防伪标志,有点类似于我们今天书籍中的版权页。有些书坊会在出版某些书籍时申明他者书坊不可盗印,也会申请官府敕令强调,但在版权意识并不强烈的古代往往效果不显。

当代研究书籍历史的学者已经不单单把目光放在书籍本身上,更加注重书籍从撰写、出版、流通到阅读的社会和文化层面,书籍被视为一种拥有生命历程的物品,从而让书籍历史的研究拥有了更加宽阔的视野。苏州自晚明就成为了全国书籍出版的中心,无数文字在此处付之梨枣,可谓是缥缃流彩,经由文化贸易而四散开来的书籍对社会的影响究竟如何已无可评估,但肯定不可小觑,这个过程尽管不如王朝更迭般波澜壮阔,但依然乐趣无穷。限于篇幅,本文只能略作介绍,苏州历史上的文化贸易依然有许多有趣细节值得深入挖掘。