摘 要: “大理国写经体”是一种大理国时期广泛使用的写体。 通过对已披露的 99 件该写体制作的作品进行分析,指出这一佛教字体在大理国实际是扮演了科举体、官用写体等角色。 这是一种在宋代书法史上可与 “ 金粟山写经体 ” 等量齐观的写体,不仅是云南历史发展的重要见证,亦是云南历史文化属于中国传统文化有机组成部分的有力见证。

引言

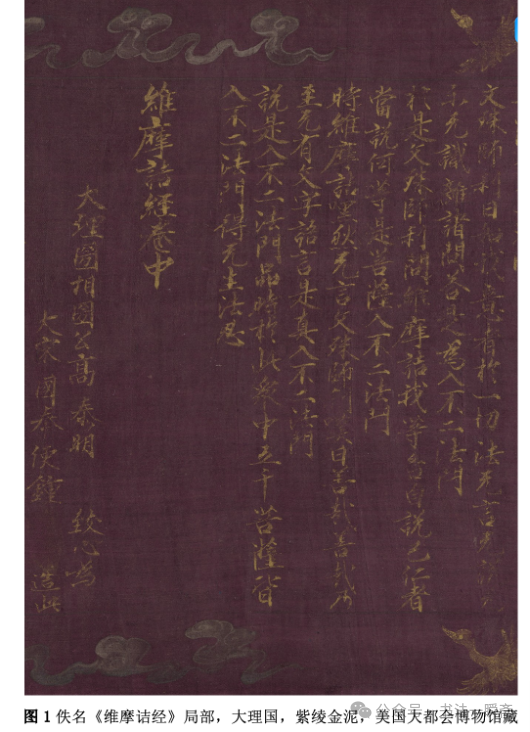

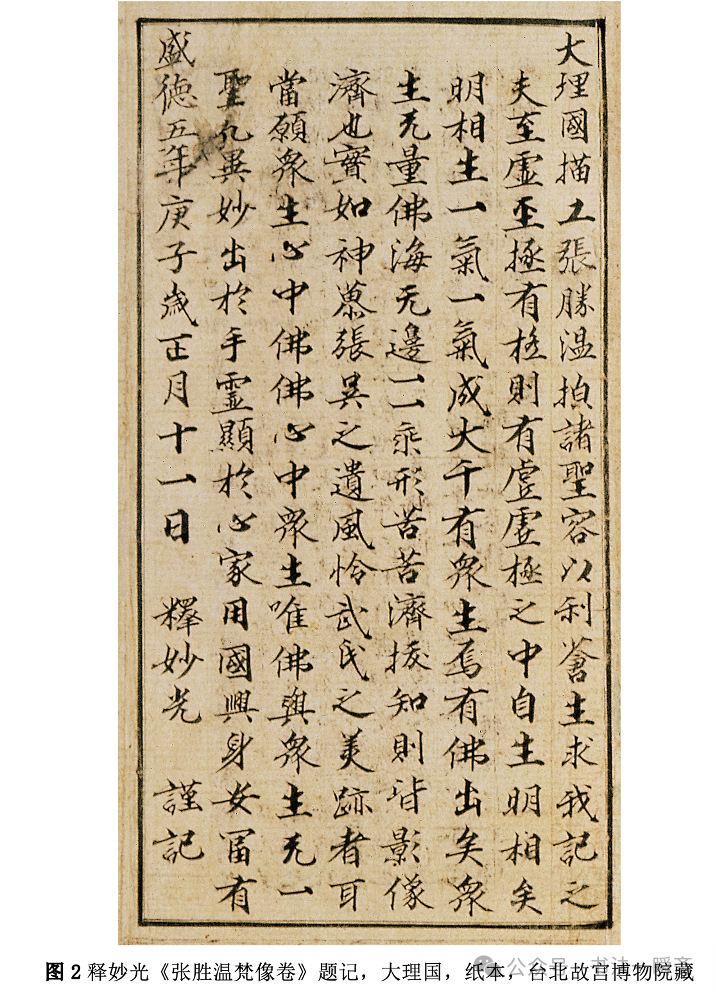

所谓 “大理国写经体”,是一种集中出现于大理国时期(937—1254年)的正书写体,主要使用于佛教领域,代表作是美国大都会博物馆藏大理国文治九年(1119年)《维摩诘经》(图1)、台北故宫藏盛德五年(1180年)《释妙光<张胜温梵像卷>题记》(图2)。

这一写体,或者说这种书法字体、书法样式或艺术风格,在存世大理国文物中十分常见,且书法水平优异,特别是随着上述美国及台北藏本在近年的网络传播,受到了不少书法爱好者的赞誉,是云南少有的获得广泛关注与良好评价的古代书法品种。作为一种曾在中国西南地区产生过重要影响的优秀写体,它本身是中国书法史叙事中不可或缺的组成,因此是一个值得深入研究的对象。

学界对这一写体已有了一些关注[1],不过,至今为止,围绕该写体已披露的总量情况、基本特征等问题尚无人涉及,另外关于其来源,是本土生成还是中原传入?在中国书法史上有何价值?这些问题尤值探讨,本文即着力于此,敬希方家垂教。

一、已知含有大理国写经体的文物总量情况

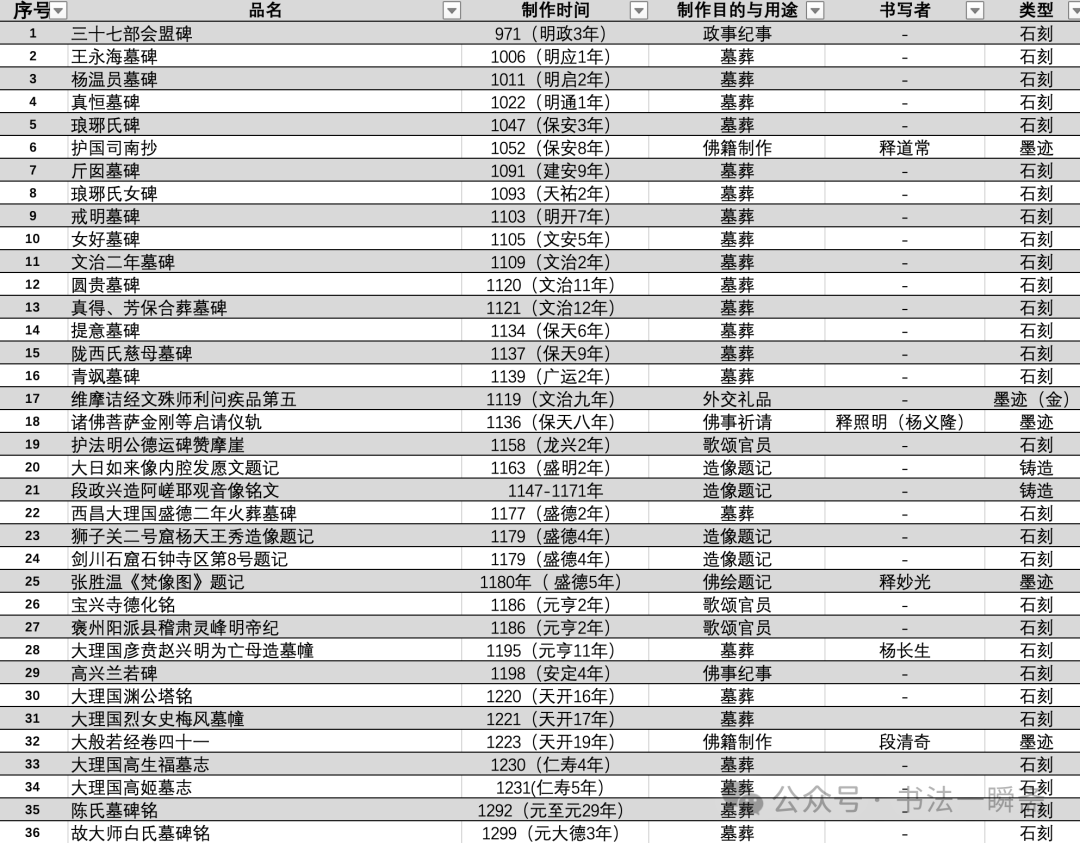

在现有资料披露情况下,已知经确认和登记的古代文物中,通过目鉴[2]方法,可录取到的含有大理国写经体的文物,包括以下几个板块:

(一)以凤仪北汤天写经[3]为代表的考古发现的佛教经籍,写本占大多数,并含有少量刻本,这是存世含有大理国写经体文物数量最多的一板块,在现有披露情况下,共录得40件[4]。

(二)长期流传的地上文物类,包含全球范围内收藏的石刻和器物铭文。这一部分文物共录得21件[5]。

(三)经由官方主持考古出土的地下文物类。包括大理弘圣寺塔砖,腾冲、玉溪通海、四川会宁地区出土的火葬碑,共录得30件[6]。

(四)已公开并被确认的中国大陆以外地区的机构藏本。包括台北故宫博物院的《张胜温梵像卷》、美国大都会博物馆的《维摩诘经》、美国弗里尔艺术馆的《阎罗王授记经》,共3件。

(五)新发现并被确认的私人藏本,共4件[7]。

统合以上5个板块,共计录得含有大理国写经体的古代文物,为99件。关于这些文物的简要情况,今按其纪年顺序编目造册(见表1)。在本文中,为讨论方便,其被称为“简表”。

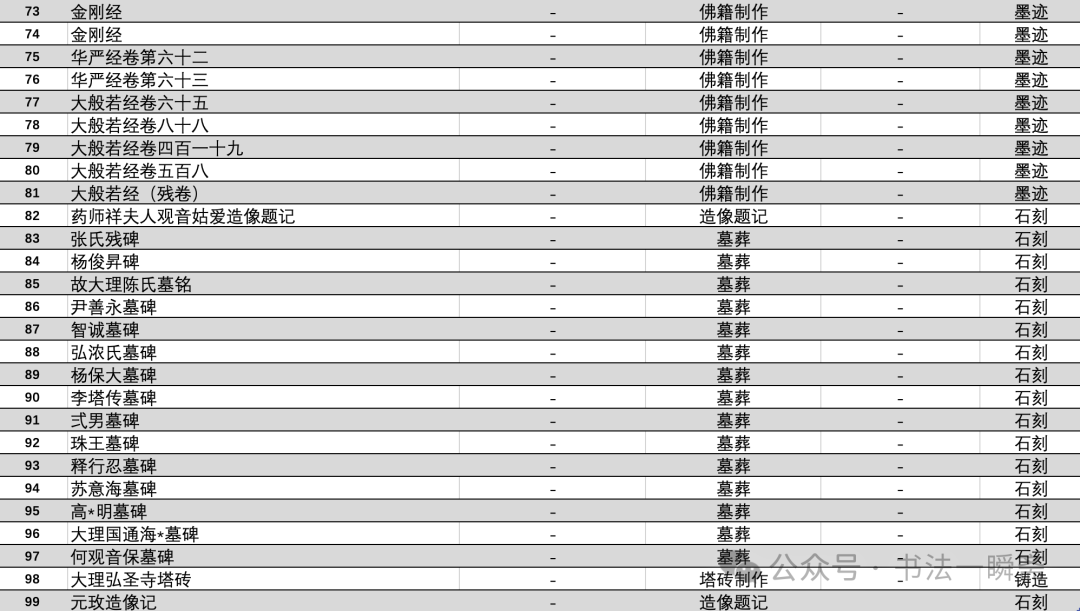

表1:已知含有大理国写经体的文物简表

二、大理国写经体的基本特征

大理国写经体书法方面的特征,尹一《大理国写经书法风貌的探究》[8]已有较为全面的解读。本文所谈,是该写体在存世规模及当时社会运用等方面的基本情况与特征。

(一)存世数量特征

考古资料显示,大理国写经体不是大理国唯一的写体。

在通行被认为是大理国时期的含有文字的文物中,目鉴方式已掌握到的,不是以大理国写经体制作的文物,共有9件,分别是:昆明市博物馆藏《袁豆光宝幢记》、台北故宫藏约在盛德5年(1180年)制作的《张胜温梵像卷》中的佚名人题书(图3)、玉溪通海出土的明政3年(971年)《先生尹残墓碑》、凤仪北汤天等地发现的《大黑天神及白姐圣妃仪赞》《千眼千臂观世音菩萨姥陀罗尼大身真言经》[9]《无垢净光大陀罗尼经》《自心陀尼法咒语》《楞严经》《根本说一切有部毘奈耶杂事》。

这9件文物包括写本和石刻,有纪年及纪年线索的共2件,1件虽无纪年但是确凿的大理国作品,其余6件皆为文献方面的推测。它们的写体与大理国写经体明显不同,并且,它们之间的写体风格也互无相关,即无相应的师承和取法关系,可认为是当时9位不同风格和学习背景的书手之作,这一存世形态显得零散、点状。

与之相比,同时期的大理国写经体的存世情况,就显得是一个“块面”形态,简表能够展示,仅确切有年款的作品就达34件。而虽无题记,但被学界认为是确凿的大理国时期的作品另有40件左右[10],这意味着现存大理国时期含有文字的文物中,以大理国写经体制作的文物,就有70—80件之多。两相比较,可见含大理国写经体文物的数量,相较于同期不是这一写体制作的文物,有着压倒性特征。

(二)流行地域

现存以大理国写经体所制作的文物,除在大理有大量发现而外,其在如今楚雄、昆明、玉溪通海、曲靖、腾冲、四川西昌等地均有发现。

大理国的疆域,一般认为包括今云南全省、贵州东部、广西西部和四川南部以及越南、缅甸等的一些地方。虽然如今考古并未在这些地区都发现该写体的踪迹,不过,都城大理而外,其余皆为当时四方重镇。这显示这一写体在当时或具有大理国全域性流行性质。

(三)流行时间

含有大理国写经体的文物,有纪年最早的为明政3年(971年)的《三十七部会盟碑》,最晚一件为南明永历6年(1652年)《金刚大灌顶道场所用支给次第》,同年即清顺治9年。可知这是一种跨越宋元明清四朝,时间长达681年的写体。在这里,考虑到第一件和最后一件的纪年,不可能是当时两位作者的生、卒年,这意味着,保守估计古代云南可能有在约750年—800年的时间里,有数十代学习者学习并掌握了这种写体。

(四)习得者

大理国写经体是一种佛教写体,这表现在存世该写体制作的文物,佛教题材占据大部。这实际意味着掌握这一写体的人群,或说“习得者”,是僧人或与佛教关系紧密的人群。如今留下姓名的书作者也能证实这一点。

有6位书作者留下姓名,分别是:释道常、释照明、释妙光、董贤、杨长生、段清奇,其中,释照明的俗名,知为杨义隆。这6人中,有5人是十分明确的僧人,除3位著“释”姓者外,董贤[11]、杨长生[12]都是僧人。唯有自称“大师” 的段清奇身份待考,但可以肯定其存在深厚的佛教背景[13]。

此外,从姓氏看,杨、董、段,均是大理地区大姓[14],是知当时的习得者,为土著或至少是土著为主。

(五)写体发展形态

整体看,99件大理国写经体作品,自始至终都有着突出的、一眼可识的写体共性,传习中不认为存在有着诸如升级、变种等情况,但是,对有纪年的书作进行考察,其存在鲜明的书写质量分期,可为两部分——明代以前与明代以后。

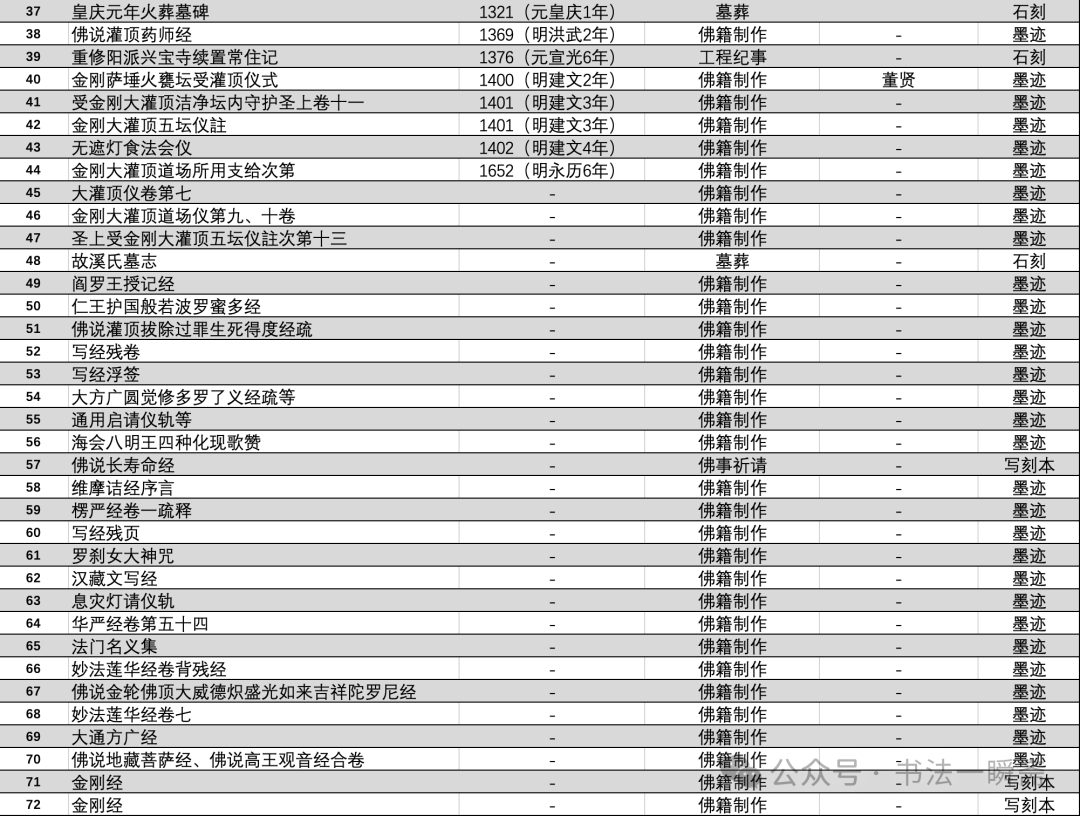

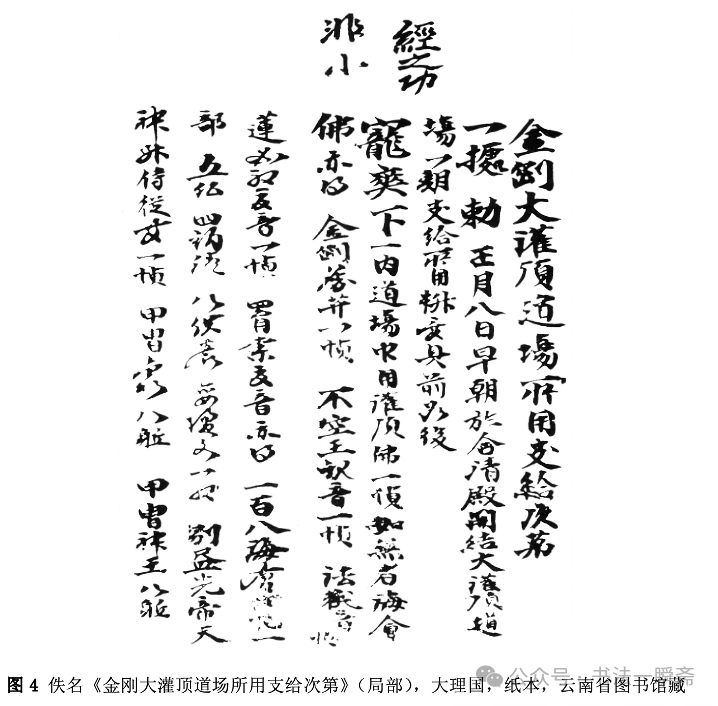

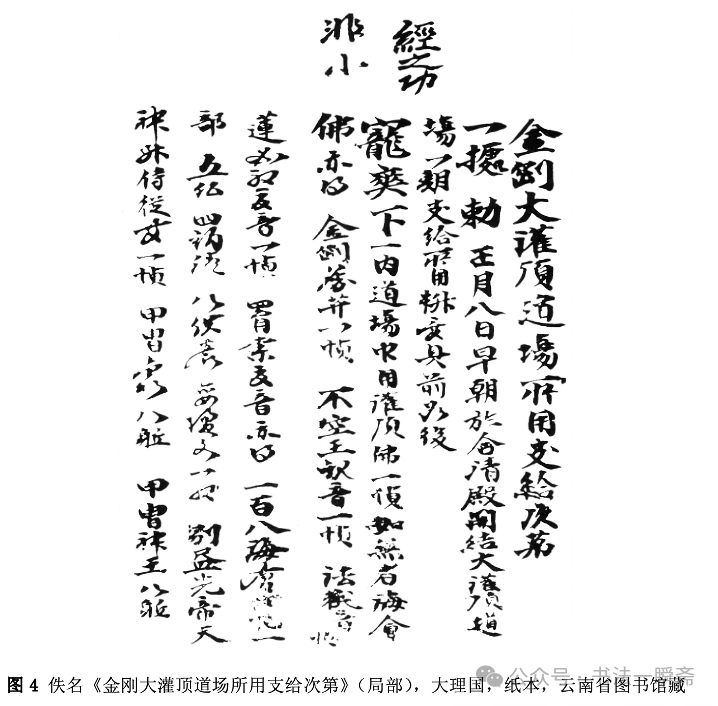

具体而言,在明洪武2年(1369年)《佛说灌顶药师经》之前,该写体的作品,往往整饬工美,精品迭出,虽可看到不同写手之间的笔迹差异,各人水平或有高低,但均有一种精力全到,气势充沛的纯熟老到面貌。而从这件洪武2年的作品开始,作品质量则显露颓势,尤其是最后的一件纪年为南明永历6年(1652年)《金刚大灌顶道场所用支给次第》(图4),生疏走形,疲态尽显。

相较而言,大理国时期是该写体精品最集中的时期,元代的存量虽小,但亦有大德3年(1299年)《故大师白氏墓碑铭》,书写之精能亦不输大理国时代。也就是说,该写体所呈现出的,是明代以前——纯熟掌握,以及和明代以后——生疏掌握这两种发展形态。

(六)存在“官方写体”色彩

简表可示,大理国写经体的用途,占绝大多数的是“佛籍制作”,除此而外,这一写体还出现于内政和外交的用途,由此可看出这种写体并非以往认识中的仅是佛教写经使用,而是呈现出鲜明的“官方写体”色彩。

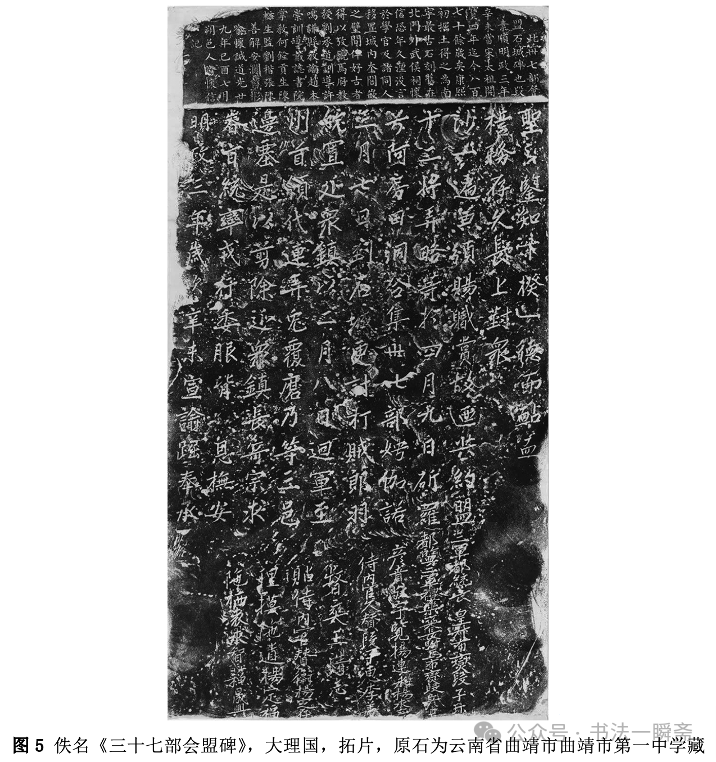

内政方面,其代表是《三十七部会盟碑》(图5),该碑记述的是明政三年(971年),在大理政权领导下,域内“三十七部”在合力击败了几个部落之后,回到曲靖会盟并颁赐职赏之事。所谓“三十七部”,为当时滇东37个部落,是区域内重要的政治、军事势力[15]。该碑记录了参与这次会盟的大理政权核心人物,包括“三军都统长官皇叔布燮、驸马布燮”等人。

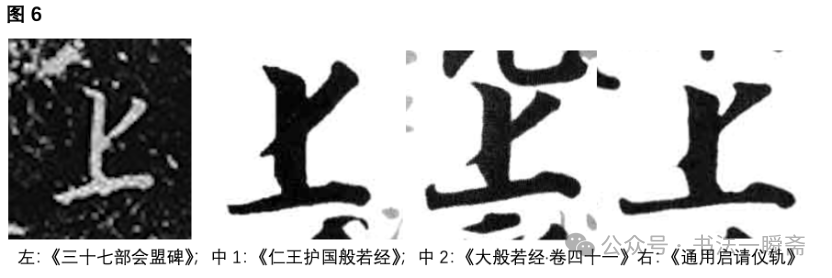

值得讨论的是,有观点认为这不是一件大理国写经体作品,以为其是“于写经体之外别树一帜者”[16],从写体认定的角度,这一观点不妥。其实该碑的特点是碑版,碑版需要大写,故与一般写经小字存有差别,已有人注意到,指出该碑为“放大了的大理国写经体”[17],这是个敏锐的观察。今可提取该碑单字略作笔迹对比予以证实。

如“上”字(图6),上部短横作撇,这一笔迹很有特色,但在大理国写经体的写卷中十分常见。

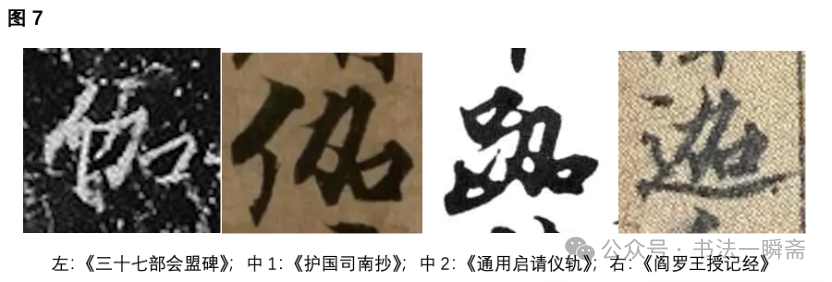

又如,“加”字(部)(图7),“口”部夸张的下坠姿态,这一下坠几乎与“力”出钩处齐平,这同样也是大理国写经体突出的笔迹特征。

毫无疑问,该碑是一件大理国写经体作品,而在一件重要的政事会盟碑上,使用这种写体书写,不难看出这种写体在当时受到官方的重视。

此外,这种写体制作的佛经,还出现在外交场合。

现藏于美国的《维摩诘经》即是此例。据该经卷尾题记可知,这是大理官方赠送给宋朝来使的外交礼品中存世的一个单卷。外交礼品需要“拿得出手”,而这种“拿得出手”的写卷,采用这种写体制作,可见这一写体在当时的大理政权心目中的地位。结合在《三十七部会盟碑》中出现这种写体,可以认为,这在当时是一种有着“官方(用)写体”色彩的书法字体。

(七)存在大理国“全员”写体色彩

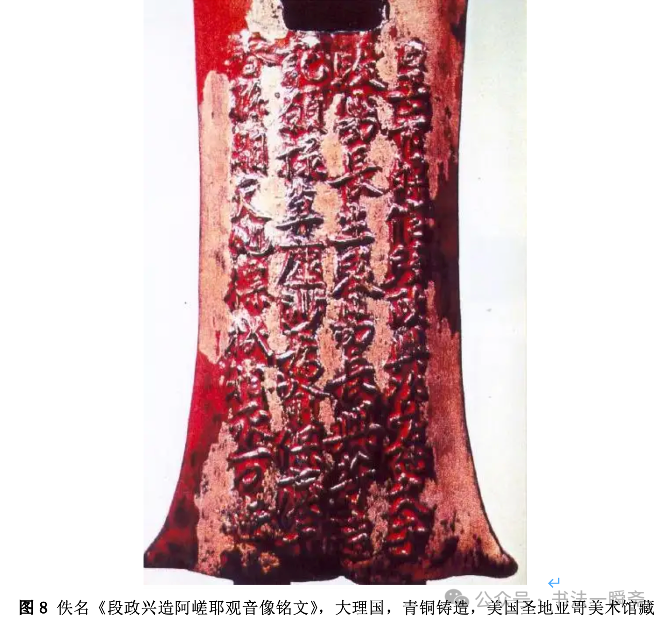

首先,这是一种皇帝的“御用写体”。证据是《段政兴造阿嵯耶观音像铭文》(图8),这是一尊阿嵯耶观音像,该像为大理国皇帝段正兴(1148-1171年)所造,像背题记铭文即是典型的大理国写经体。

其次,存世权臣的歌颂碑,无一例外地使用了这种写体。如《宝兴寺德化铭》,该碑歌颂对象是大理国上公高逾城光;又如《护法明公德运碑赞摩崖》,所歌颂的是大理国相高量成,等等。

第三,皇亲贵胄的墓碑也无一例外地使用这种写体。如《高生福墓志》,墓主为权臣高智升次子;又如《大理国渊公塔铭》,墓主为相国高泰明之曾孙,护法公高量成之子,等等。

第四,当时社会精英及家属墓碑也青睐这一写体。如《苏意海墓碑》《何观音保》等墓主均为“彦贲”。彦贲是大理国的荣誉性虚衔,地位与布燮(宰相)相同[18]。

第五,一般平民也重度使用这一写体作为墓碑。如出土于玉溪通海的大量平民火葬碑,这批墓碑时间跨度长达130年,绝大多数使用了这种写体制作。

可以说,这种写体在大理国时期有着全员青睐的特点,是这个时期的人重度依赖的一种书法风格,故言存在大理国“全员”写体色彩。

三、大理国写经体影响深入的原因

为何一种佛教写体,会在相当长时间内的世俗社会产生如此大的影响力呢?

此问题之关键,在于大理国时代,僧侣是统治集团的重要组成。

《南诏野史》载:“段氏以佛立国,佛教为国之本,国制为法。若非佛子,不得作官。”此即大理国存在以佛治国的统治理念,以及“官为僧、僧为官”的官员选用方式[19]。

值得注意的是,“佛子为官”这种形式,并非是某一时期的随意安排,而是制度化的。《南诏野史》载,大理国政权曾仿内地中国,有通过科举考试选拔管理人才的制度[20],而在这一制度下,参与科考的举子比较特殊——都是通读儒书的僧人[21]。

值得说明的是,当时这种通读儒书的僧人,是一种娶妻置室的僧侣,这种僧侣有俗姓和家庭,呈现出世袭传承特点,前文“习得者”分析中,董贤、杨长生都是这一类型。这种另类的“师僧”,是一种受唐宋时期西蜀和岭南风俗影响的产物[22],又有“释儒”之名,如今通称为“阿叱力僧”,是大理国前后时期地区内重要的社会阶层[23]。

着眼这一事实,就不难理解,大理国写经体这种佛教写体,为何会在世俗社会产生如此大的影响力了,该写体的诸多特征,也均能得到合理解释。

首先,这种佛教写体之所以会有着大理国官方色彩,实际是因为当时的官员,其出身就是僧人。

其次,佛教本身是师徒传授,而阿叱力僧又是一种血缘世袭僧。血亲“把笔亲授”这种学习方式较为细致和没有保留,能直接掌握到书写最底层的要诀,这解释了这种写体为何能够长期以稳定不变种的面貌存在。

再次,科举应当被认为是这一写体影响力的“放大器”。虽然资料缺乏,我们很难获知大理国科举制度的更多细节,关于这种写体在当时制度中是如何运作也无法得知,但明清时代的馆阁体在中国的流行,或可用以推知大理国的情况。

实际大理国之前,云南有优秀的写体存在,如南诏时《南诏德化碑》,这是比肩当时中原的优秀写体,此外又有着内地留学归来的学子携来的经典写体[24]。这些写体都没有在其后的云南社会全面开花数百年,而独独是这种佛教写体做到了这一点,根源应即在于这种写体在科举领域上被使用了而已。科举关乎年轻人的前途,这一事情在整个社会中的力量是不容怀疑的。

正是因科举力量的介入,也就清楚,这种写体在元代尚有精品存在,而在明以后为何全线走向颓势。这乃是元代时,当年大理国以科举为务、经过严格练习的人尚有在世者,而到了明代,这批人都已全部死去。由于元代相当长时间并不举办科举,同时明代科举所推崇的科举体,又是另外的规范和标准,这使得大理国时代的写体已经不再合时宜,于是昔日这种辉煌写体流入生疏衰落自不可免。这个变化情况同清末取消科举之后,士子的馆阁体随着最后一批遗民的衰老和死去而逐渐退出历史舞台,是同一个道理。

此外,这一写体长期在大理国科举舞台上使用,应当还包括一个因素,即是当时地区内不存在另外一种写体,质量优势可与这一写体抗衡的,至少前文列举的考古资料是如此表示。

总结而言,大理国写经体作为一种佛教写体,最终却在世俗社会产生巨大影响力,这有着自身写体质量突出的原因,但更重要的因素是在于“佛国”大理,特殊的取仕制度和佛教传习形式。

四、大理国写经体的来源

作为古代云南一种兴盛数百年的书法风格,其是滇地原创的吗?还是中原传入?

今着眼以下几点事实,认为这种写体不存在滇地原创的可能。

首先,存世南诏(738—902年)附近时期字迹,显示其不足以支持这种写体在大理国独立生成。一种写体的出现不可能是一时的突变,它会有一个酝酿过程,需要一定程度的积累和沉淀。凭空出现,这不符合书法风格生成规律。大理国稍早之前滇地书法,至少有698年《王仁求碑》、766年《南诏德化碑》、851年《张傍龙造像记》、871年《建极年号铜钟款》、872年《南诏铁柱题记》、899年《南诏中兴卷》和929—937年之间的《杨和丰铜像铭文》,此外又有年份无考的《南诏仓貯碑》,以及《巍山南诏㟌屿山遗址有字瓦》等数量不多的几个少字品种,在这些文物中,可知的是所使用的写体各有特点,之间也互无取法关系,它们均与大理国写经体无目鉴可察的书学关联。这显示出,现有存世大理国以前文物之中,并不存在可供后来大理国写经体生成的“原料”。在此情况下,认为大理国写经体是滇地原创,缺乏其生成材料上的证据。

其次,在写本时代,文献的传播,实际就是写体的传播,因为文献和写体,是一体两面关系,二者的源头有同一性。目前主流的文献学研究指出,南诏大理国佛教是中原佛教在云南传播的结果,地区内并不存在一个独立于中国内地的宗教文献系统[25],也就是说,南诏大理国的佛教文献,其本身有着突出的中原渊源。有鉴于此,就意味着抄写佛教文献集中使用到的大理国写经体,有相当高的概率是其文献源头——中原传入的。

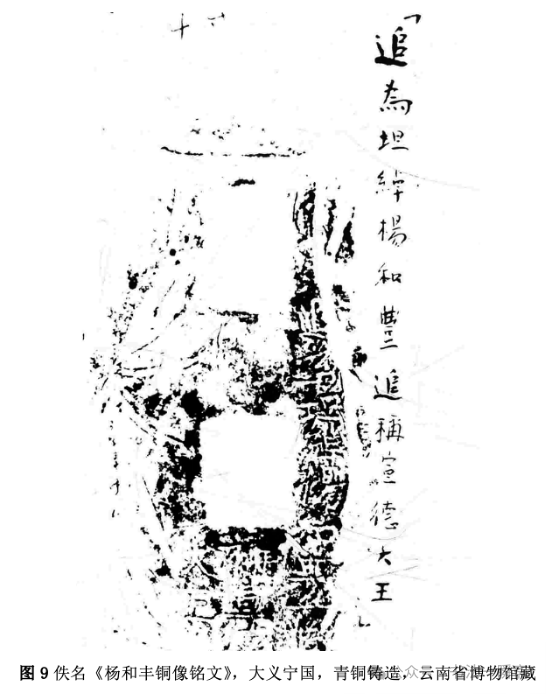

第三,一件大义宁国(929—937年)时期的文物铭文似乎明确揭示,在公元937年之前,云南地区还没有这种写体存在,这件作品是《杨和丰铜像铭文》。

这件供奉于佛寺祈求冥福的铜像,其铭文记:“追为坦绰杨和丰追称宣德大王”(图9)。坦绰是南诏时清平官名,相当于宰相,而杨和丰为大义宁国皇帝杨干贞、杨诏的父亲,生前是南诏时的一名军官,将其追封为“大王”,可知是杨干贞或杨诏当权期间之作。

这件铭文没有诸如“先考、先祖”之类的书仪敬语,可排除是杨家后人的亲笔,当即是造像工作人员的笔迹。这一字迹面目松散,水准粗陋。它比已知最早的大理国写经体作品《三十七部会盟碑》早约40年,按理说相距时间不长,人们的审美不会有多少明显的迁变。同时作为当时的皇族,在为自己的先人制造如此一件隆重造像的时候,其铭文写体为何不用大理国写经体,而是选择了一个明显粗鄙不堪的呢?正常的理解,只能是在制造这件造像的时候,当地还没有大理国写经体这种优秀的写体存在。

综合看来,在现有资料情况下,应认为大理国写经体不是云南本土生成,而是直接自中原某地的传入,其初当是僧人或僧团移民的结果,传入的时间,应在971年之前,但不早于937年,也就是在大理国初期传入的。

五、大理国写经体的书法史意义

作为一种佛教写体,在其传入另外一地之后,却延伸到了当时该地区世俗社会的方方面面,且影响力保持了六七百年时间,这种情况的写体在中国书法史上是绝无仅有的。但是目前的中国书法史研究,在宋代史部分实际是忽视了这一品种的存在,即便仅仅只是将之以一种单纯的写经用体予以关注,也几乎是没有的。

五代、宋时期的写经,目前所见的研究,所涉及的品种仅限于:苏州古塔出土写经、北宋金粟山写经以及敦煌藏经洞北宋写经[26]。实际上,将这些写经品种同以大理国写经体制作的大理写经进行比较,将会发现,这种大理写经,是可以作为一种反映当时中国顶级写经的品种存在。

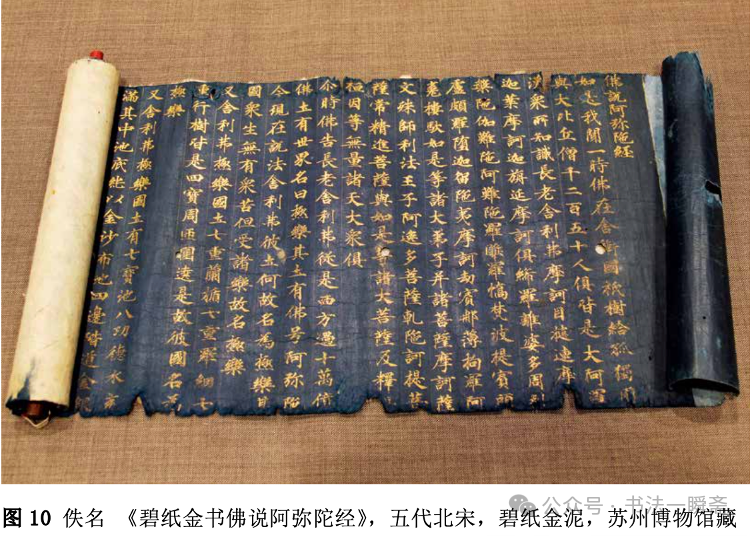

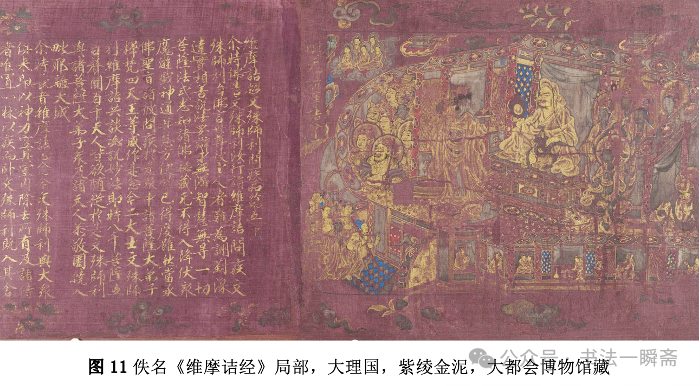

从装饰经[27]这个品种来看,文治九年(1119年)《维摩诘经》,在已知的五代宋朝装饰经类别里,完全足以和苏州古塔碧纸金书装饰经(图10)一样,被认为是代表五代宋朝最好工艺水平的装饰经。该经的制作(图11),卷中天地均有金银绘图,且卷前有扉画,这件扉画并非一般的白描绘,而是以金银泥设色,其间人物造型各异,神情生动。而整卷又是以紫绫为底,这一图、色,配以大理国写经体这种雄强风格的金字,令全卷观感华美高贵无比。这种制作工艺,在档次上,或又有胜于苏州古塔出土者的。

苏州古塔碧纸金书装饰经,所用写体水准亦十分精湛,但这种写体,并非北宋时期广见的品类。如今被称为是宋代写经体典型的写经,为金粟山写经[28](图12)。这种写经所用写体的书法风格缺点是肥滞,论者以为“唐代写经清丽古淡和瘦硬风神,已经扫地殆尽了”[29],实际上,着眼于这一点,恰能看出大理国写经体独特之处,即写体风神清丽硬劲,又有精悍雄强的一面,这是与金粟山写经完全不同的另一种杰出风格。

宋代是雕板大兴,写本式微的时代。长久以来,制作于北宋中期的金粟山写经,是作为宋代写本与刊本并行时期的实物标本予以看待的[30],这种观点未免忽视了大理国的存在。因为以大理国写经体制作的写经,其存世者,延续时间从1052到1223年,基本贯穿了整个宋代(960-1279年)。

从存世数量看,金粟山写经已知的总量约有二十余件[31],而以大理国写经体书写的大理写经,仅仅是本文整理就已超四十件。但实际上,1956年发现的北汤天佛经,如今尚有约300种公藏尚未披露[32],其中应当还有一定数量的佛经是为这一类型。这就意味着这种大理写经在存量上极有可能还将数倍于金粟山写经。

当然,金粟山写经的写体在当时的影响力值得肯定,但是,大理国写经体,起初作为一种佛教写体,最后却延伸到了政治、科举等领域,并绵延数百年。这种丰满的角色,恐又是金粟山写体无可比拟的。这种写体实际是扮演了一个中华文化传播的重要角色,系此期中华文化在边疆地区传播的重要助力,它对历史里中国国家的构建所产生的积极作用显然是不可小视的。

总之,推进对这一写体的关注和研究,是今后中国书法史宋代叙事的必需一章。

小结

现对大理国写经体的地位,做一次全新评估。

首先,该写体或可认为是大理国举子的“馆阁体(科举体)”。作为“馆阁体”,举子成为官员之后,让该写体成了大理政权长期的“官方写体”。由于掌握这一写体的士人和官员在庙堂与民间的大量世俗内容创作,最终令这一写体有了大理国“全境”写体色彩。考虑有着长达681年的习得记录,这一写体又可称“古代云南第一体”。如将这种写体放置于中国书法史在相应时段进行观照,当认为,这是一种可与金粟山写经体并称为“宋代两大写经用体”之一的写体,其中精品,又可作为宋代典范写经予以对待。

这种写体为中华文明的赓续和发展做出过重要贡献,它是宋代以来云南历史发展的重要见证,亦是云南历史文化属于中国传统文化有机组成部分的有力见证,其对深刻理解和把握中华文明的突出特性有重要研究价值,应予以重视。

注释(略)

※原载《第5届云南省书学研讨会论文集》,2024年11月。有删减。