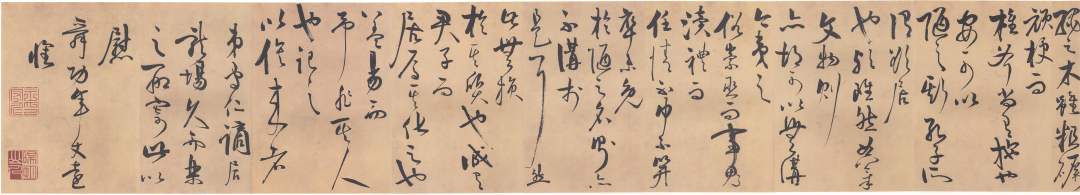

说到王阳明,我们大家都知道他是明代著名的哲学家、教育家,他的“心学”在我国的思想史上有着非常重要的地位,影响深远,学术界一般都将他与朱熹相提并论;他的诗文也有着很高的成就,清代吴楚才、吴调侯编的《古文观止》里,就收录了《尊经阁记》《象祠记》《瘗旅文》三篇文章;同时,他还是一位运筹帷幄、能征善战的军事家,平叛剿匪,出师必胜,是一代儒将。其实,王阳明还是一位造诣深厚、有着鲜明个性的书法家。只是他的书名,被他深厚的学养和其他多方面的成就所掩盖。明代中晚期的著名书画家徐文长就说:“古人论右军(王羲之)以书掩其人,新建(王阳明)先生乃不然,以人掩其书。”

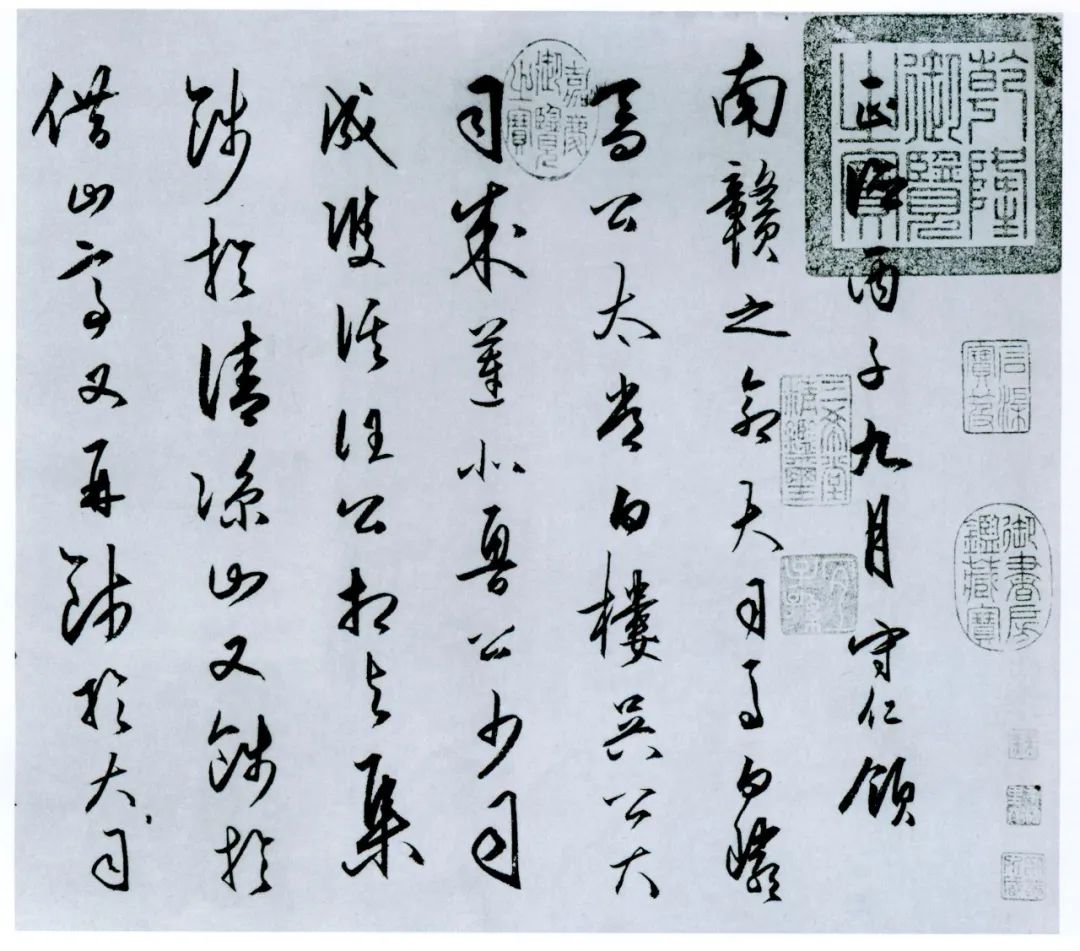

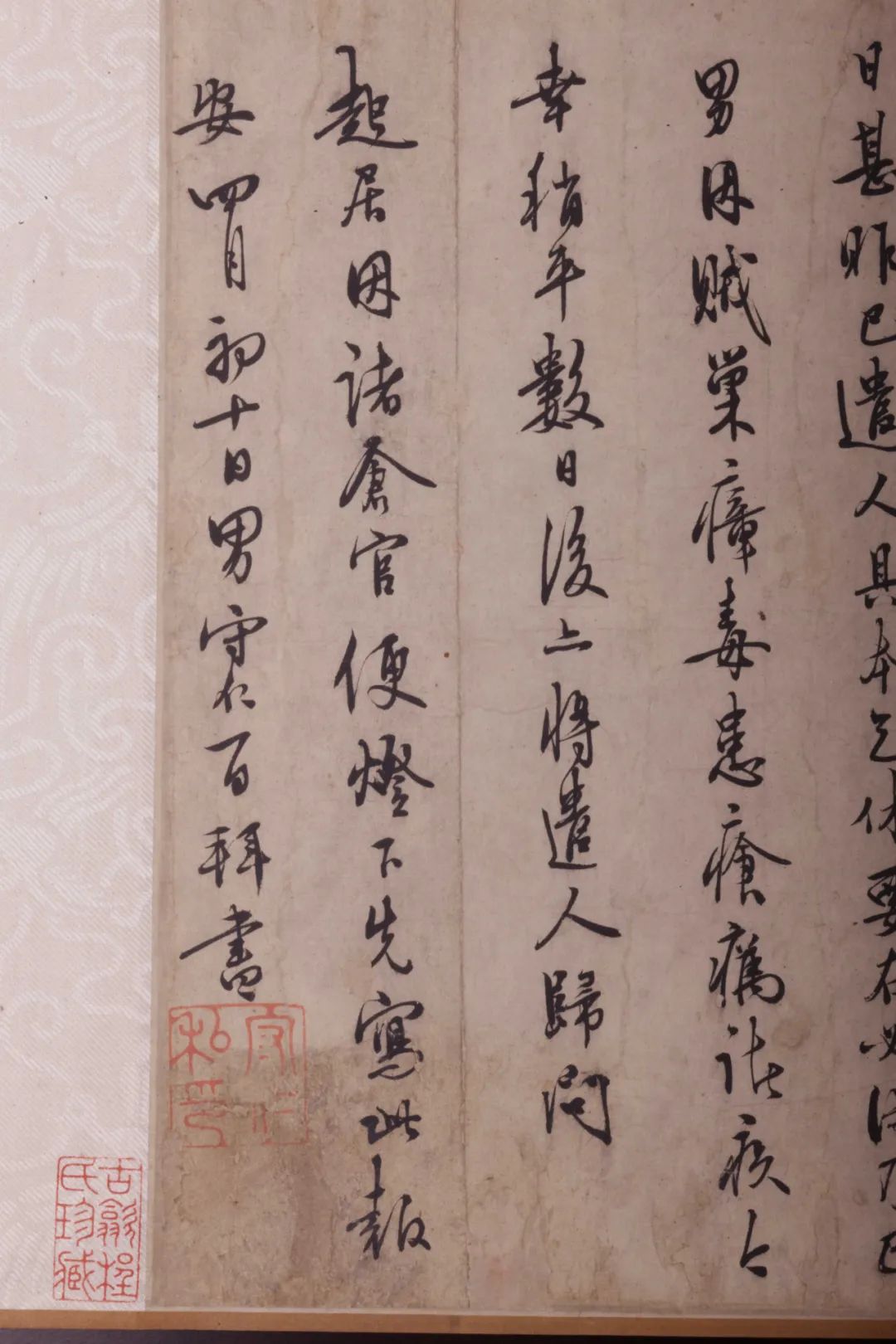

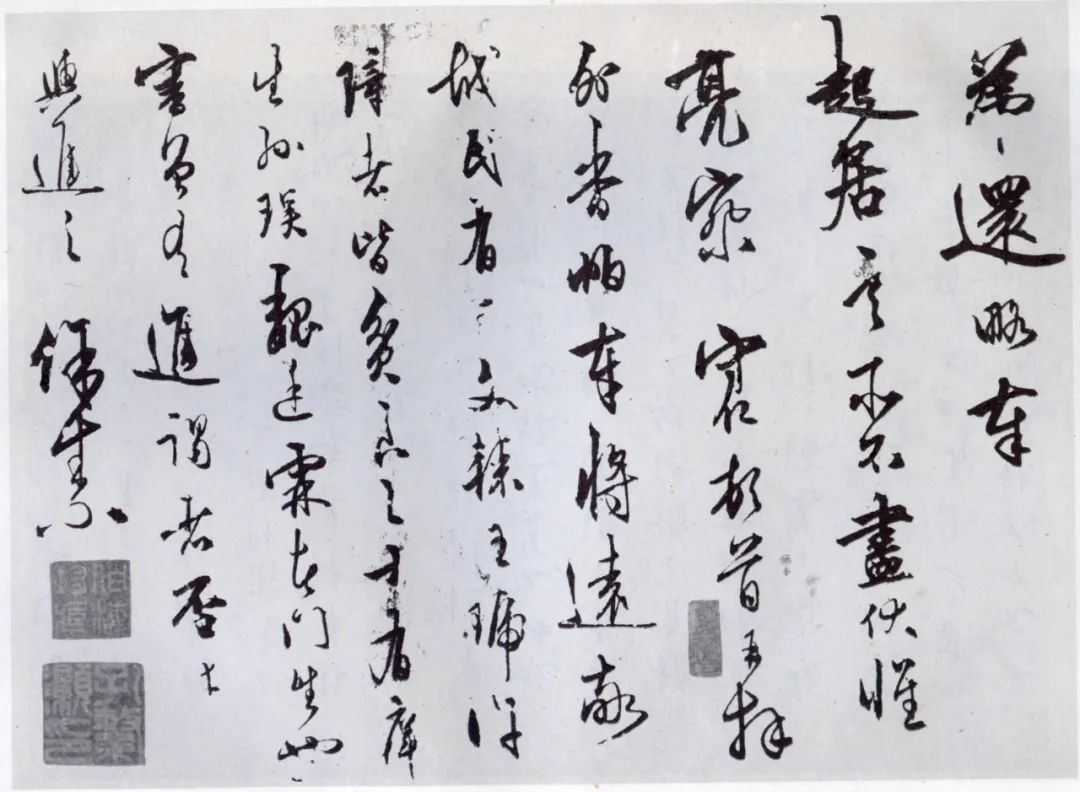

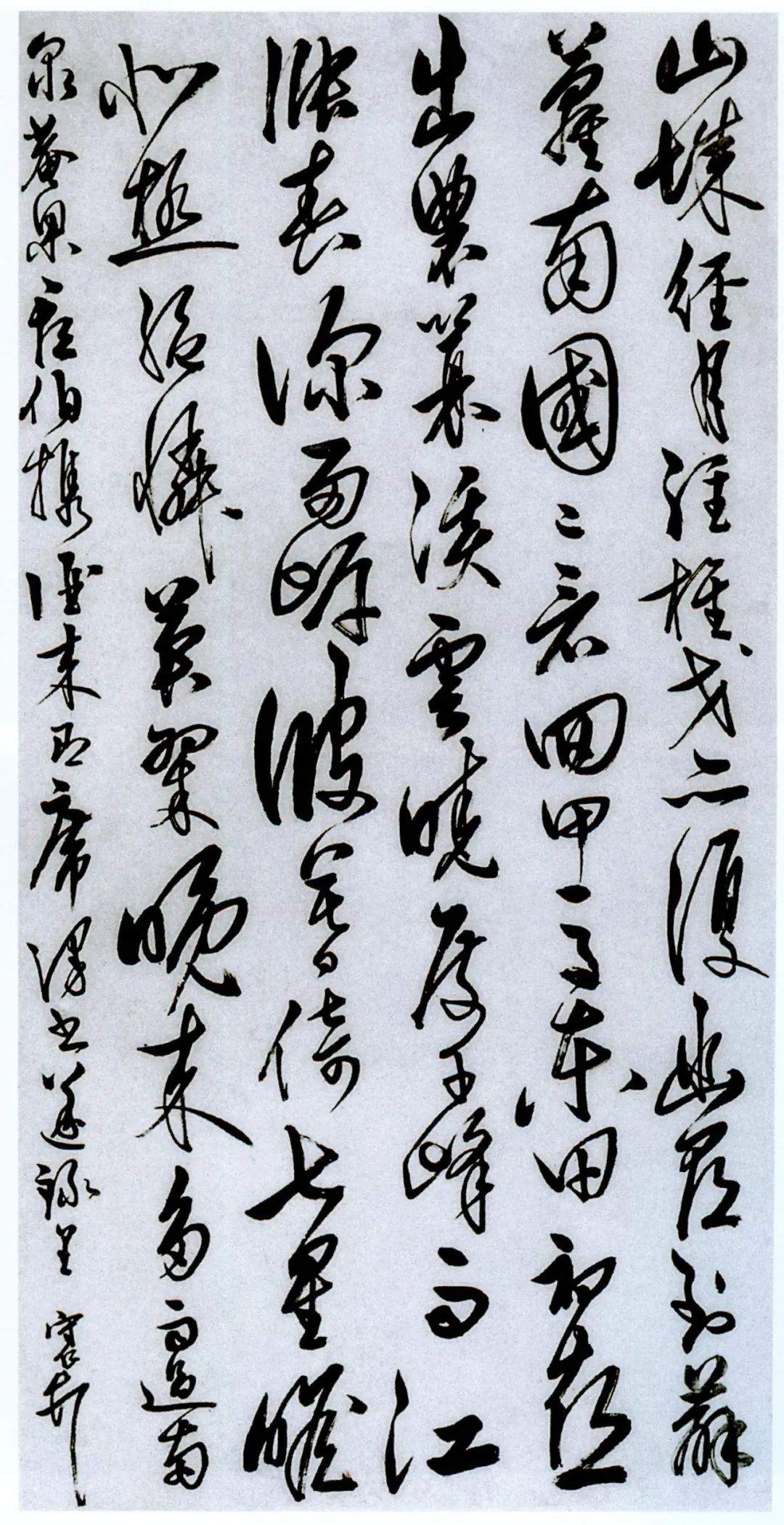

王阳明 题灌山小隐七言绝句轴 草书 上海博物馆藏

从小就立志做“圣贤”的王阳明,学习书法、临池摹帖应该是他每天必修的功课。王阳明在书法的学习上是下过苦功的。他早年临帖,上追晋唐,师法王羲之。在《王阳明年谱》里,就记载了王阳明早年学习书法的一个小故事:王阳明17岁的时候,在他外舅公(也就是他的岳父)的官署中练习书法,官署中存有几箱纸,他每天都拿这些纸来练字,最后将官署中储存的几箱纸书写一空。从此,他的书法有了很大的进步。

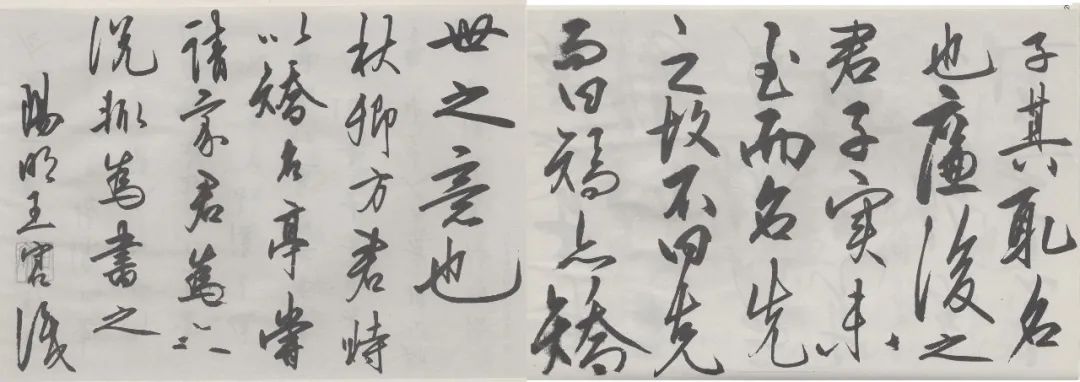

作为儒家心学的集大成者,王阳明的书法实践也自然或不自然地受到其心学思想的影响。王阳明在谈到自己的书法学习时说:“吾始学书,对模古帖,止得字形。后举笔不轻落纸,凝思静虑,拟形于心,久之始通其法……乃知古人随时随事只在心上学,此心精明,字好亦在其中矣。”(《王阳明年谱》)意思是说,我开始学习书法的时候,对着子帖临摹,只是学到了字的结构和外形;后来便不轻易下笔,而是凝神思考,把笔画、字形融入心中,要经过内心的提炼、理解和感悟,这样久而久之,便通晓书法之道。由此可以看到,王阳明主张学习书法贵在“心悟”。“对摹古帖”是打基础的阶段,是每个人学习书法的必经之路;但不能总是停留在简单地“对摹古帖”上,要“拟形于心”“用心学”;要在把握形质、技法的基础上,充分表现书法家自己的个性气质,从而实现形质与神采、意境与法度的完美统一。

书法艺术创作,是书家个人内心的审美体验;书法表现的是书家的心境、性情以及精神风貌;彰显的是主体的个性解放和生命意义;是书家思想情感的外化,也就是我们常说的“书为心画”,也可以说是“以书写心”。所以,要想写出高品位的书法作品,我们除了要具备扎实的基本功外,还要不断地修炼自己的身心、提高各方面的修养。

王阳明似乎并不是很在意以书立名,他把书法看作是道德文章之余事。他关于书法理论的阐述不多;传世的法书作品也不多;他留下来的墨迹大都是行书和草书。他学王羲之,用力最勤的是《圣教序》,也花了很大的精力临写怀素的《自叙帖》,还受到了李邕、黄庭坚和李东阳等人的影响。他的作品既有古法又不被古法所束缚而自出新意,其艺术特点是清秀俊逸。

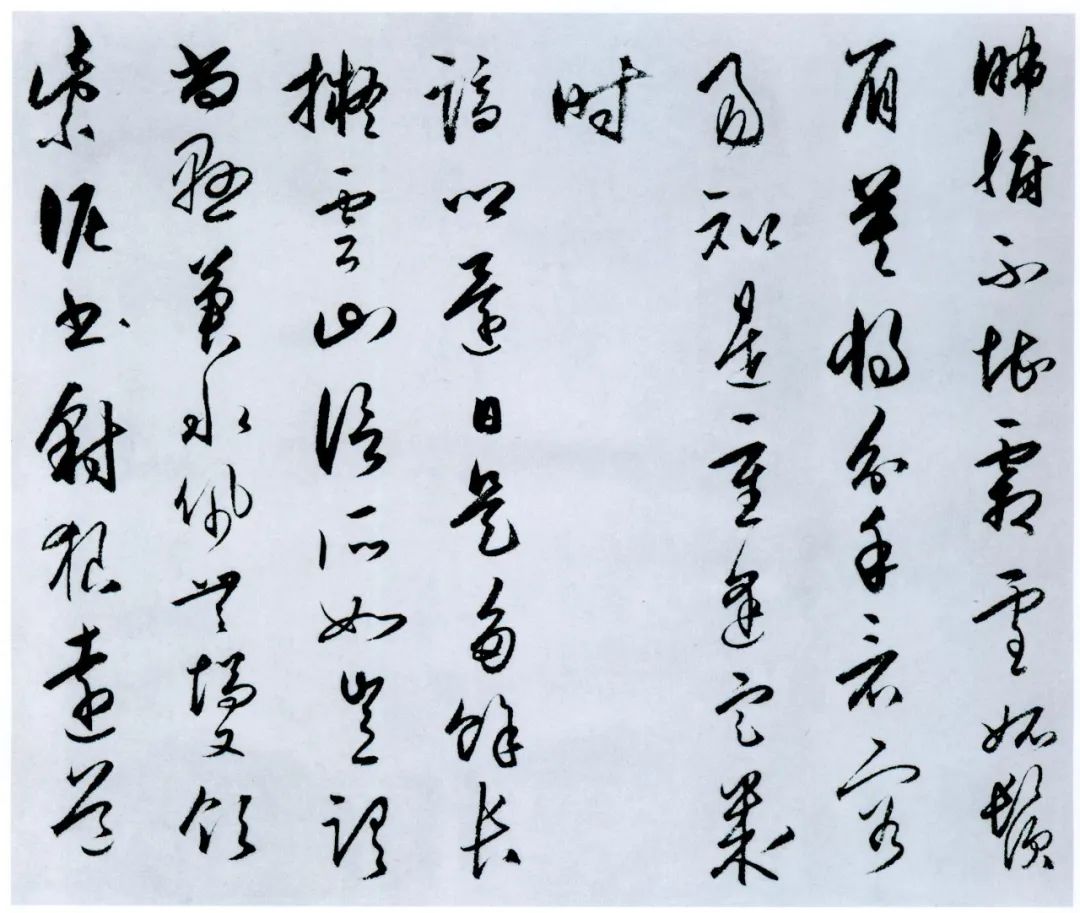

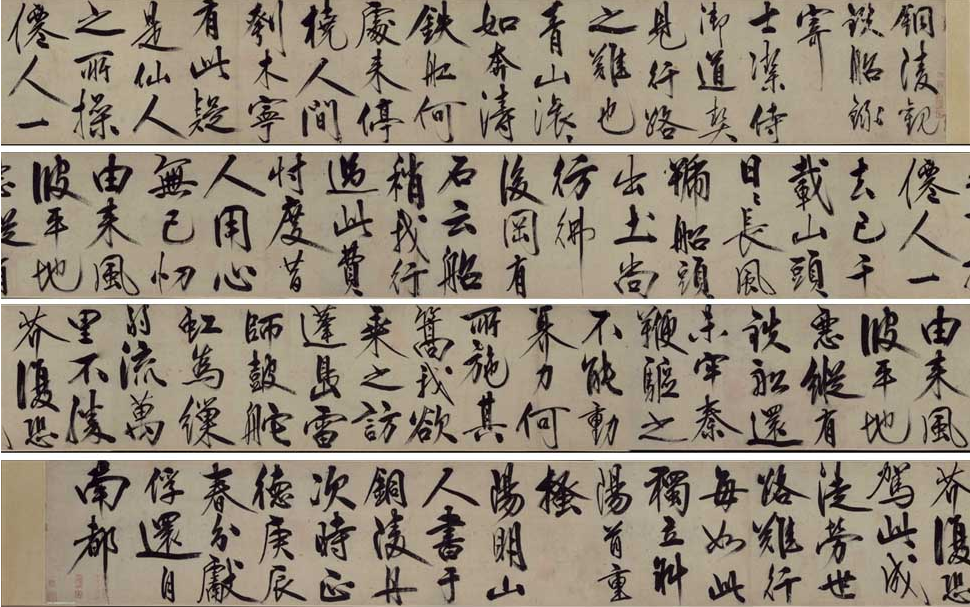

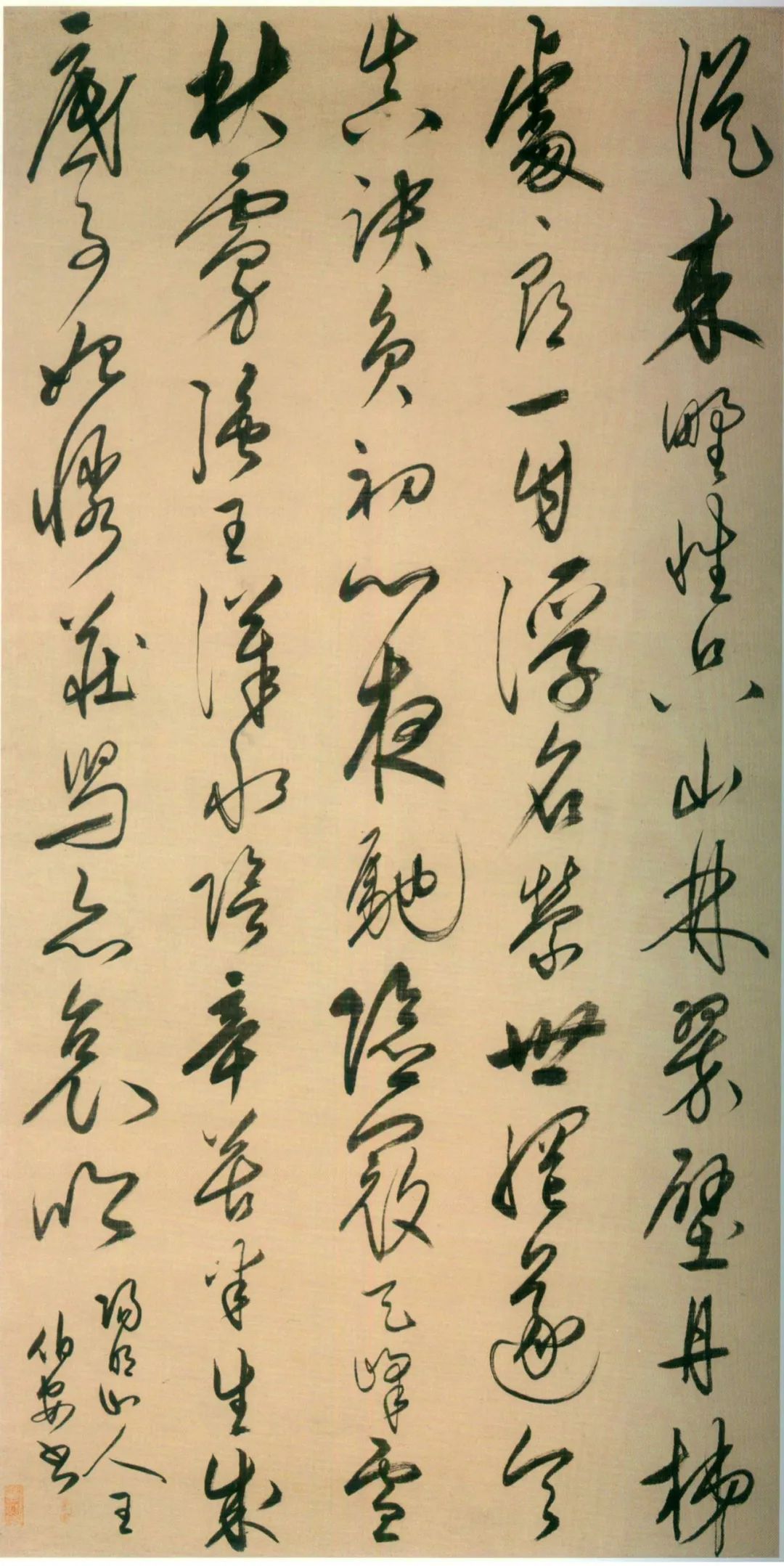

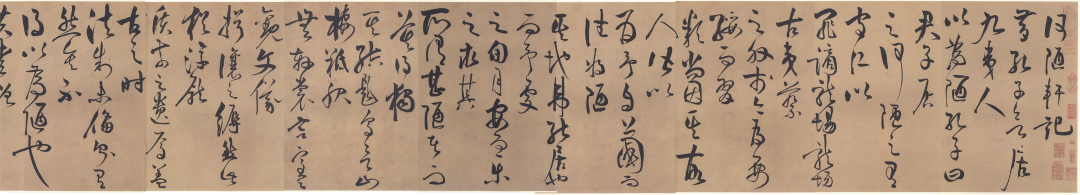

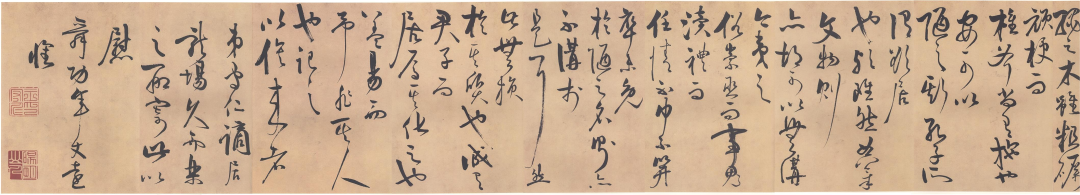

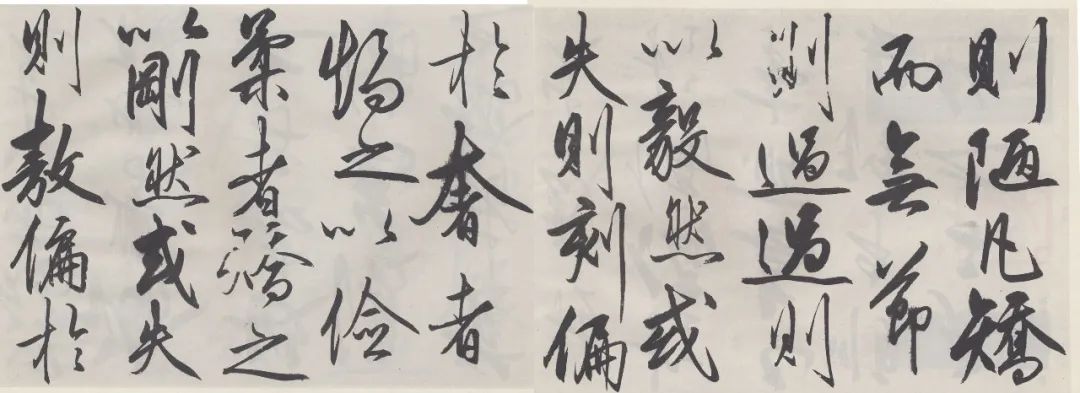

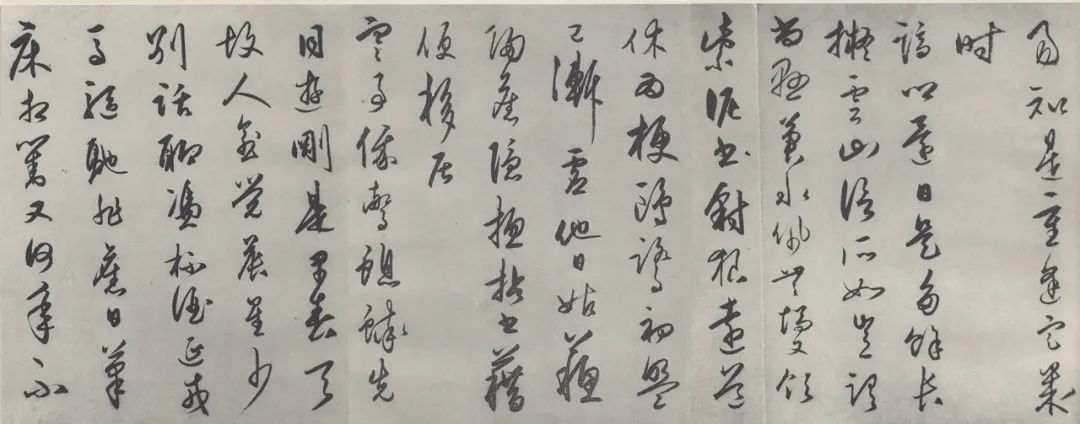

王阳明 草书《何陋轩记》(局部)

这是王阳明传世书法作品中尺幅最长的一件草书墨迹,写于他在龙场悟道之时。

明正德元年,即公元1506年,35岁的王阳明因得罪宦官刘瑾,被廷杖三十大板(也有人说是四十大板),然后贬谪到偏远的贵州龙场,作龙场驿站的驿丞(一个不入品的小官)。当时的龙场属偏僻荒蛮之地,生存环境恶劣。当地的百姓帮助他搭建了几间简陋的房屋,王阳明取孔子“君子居之,何陋之有”之意,给其中的一间房子命名为“何陋轩”,并写下了《何陋轩记》这篇美文。

王阳明 草书《何陋轩记》(局部)

这是一件节奏感极强的草书佳作。从章法上来看,它不是每行都写满,而是每隔一行就空一两个字,留出一些空间来,看上去错落有致,节奏明显。从行笔上来看,笔势流畅,点画灵动跳荡,就像是神龙翻腾,极具变化。面对这酣畅淋漓的挥洒,我们能够感受到,当时身处困境的王阳明那种豁达的胸怀和明快、乐观的心境。王阳明将自己的情感及其人生体验都融进了笔墨之中,然后坦诚、自然地挥洒出来。

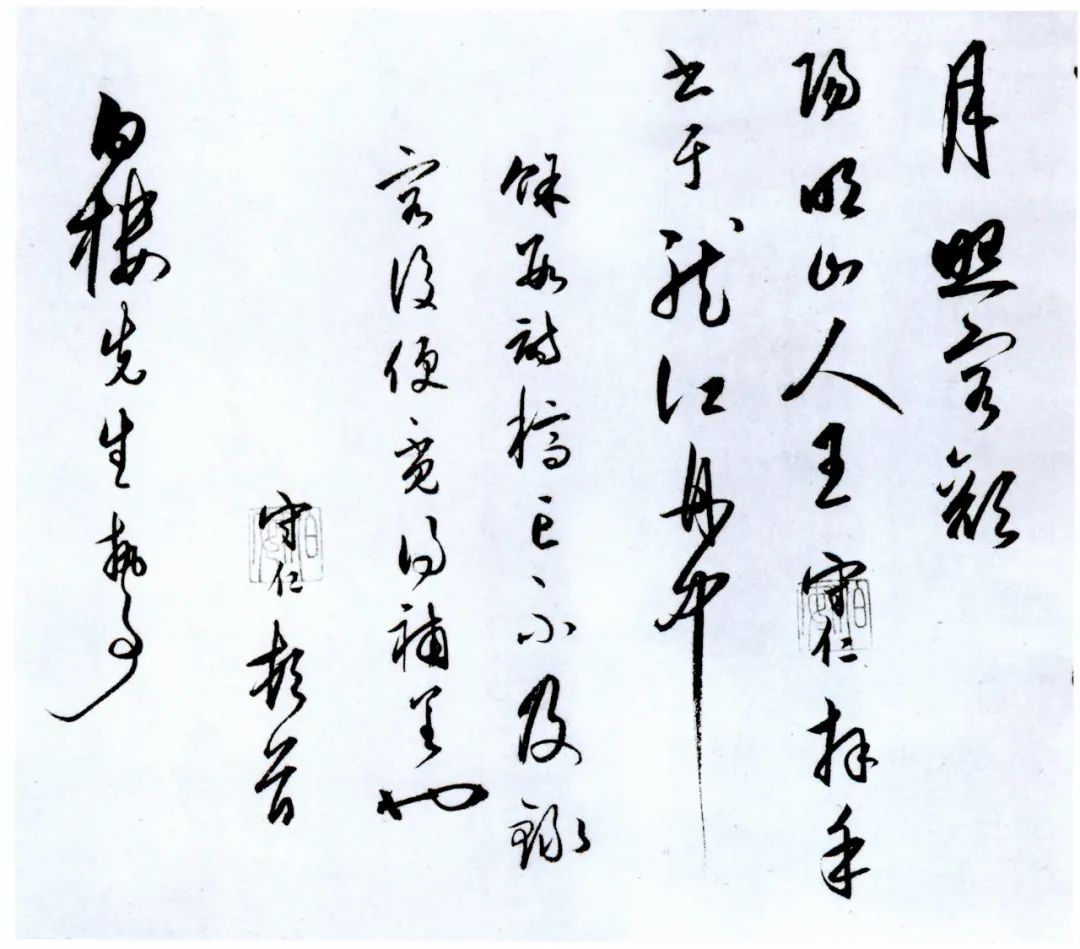

王阳明 草书《何陋轩记》(局部)

在这里,我们还要提到文辞内容、文章的意境与书法的关系问题。书法史上,那些优秀、经典的书法作品,都是文章与书法俱佳;都是文意与书法的完美融合。比如像王羲之的《兰亭序》、孙过庭的《书谱》、颜真卿的《祭侄文稿》、苏东坡的《黄州寒食诗》等,王阳明的《何陋轩记》也是一幅文意与书法意境完美融合的佳作。

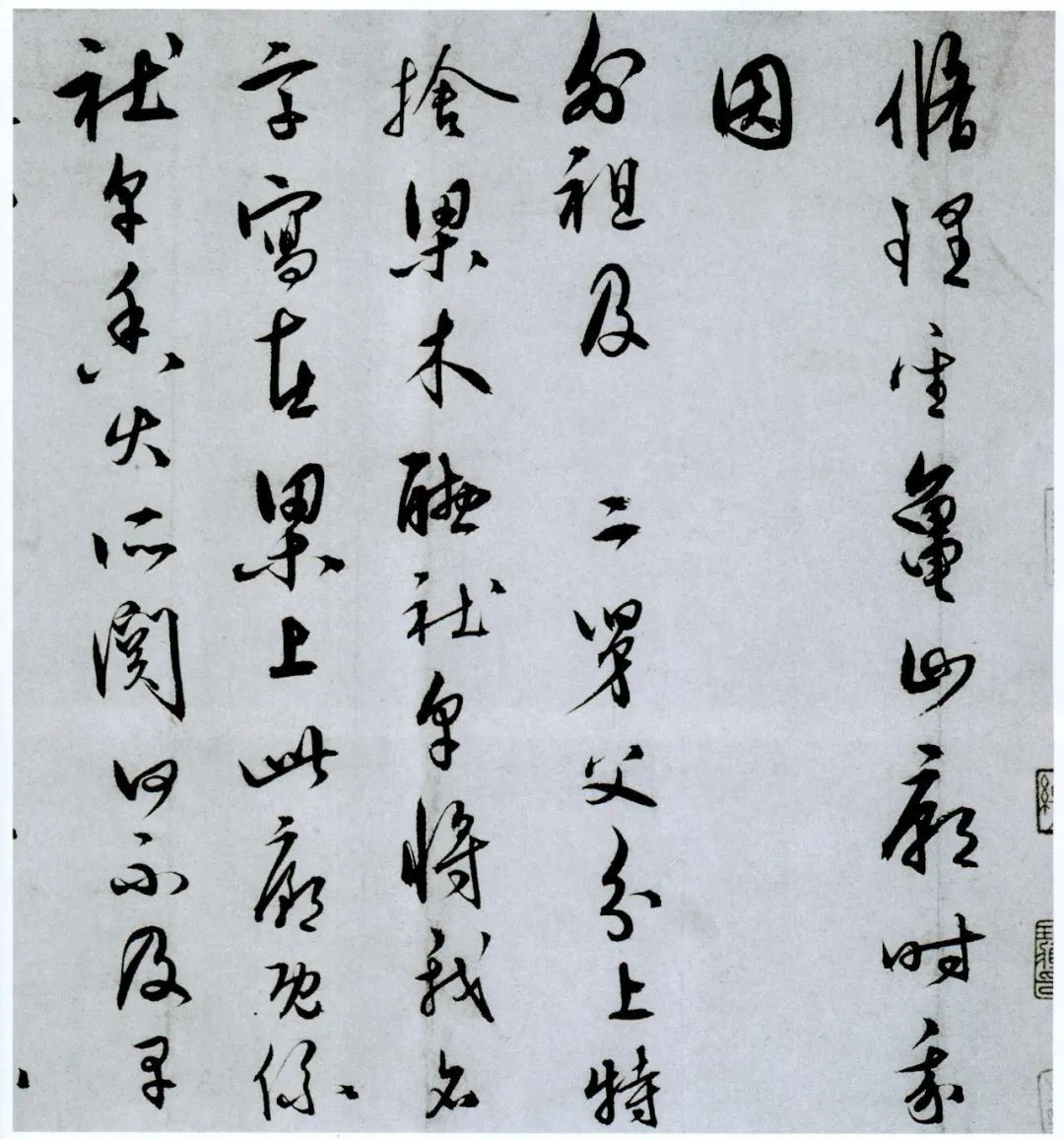

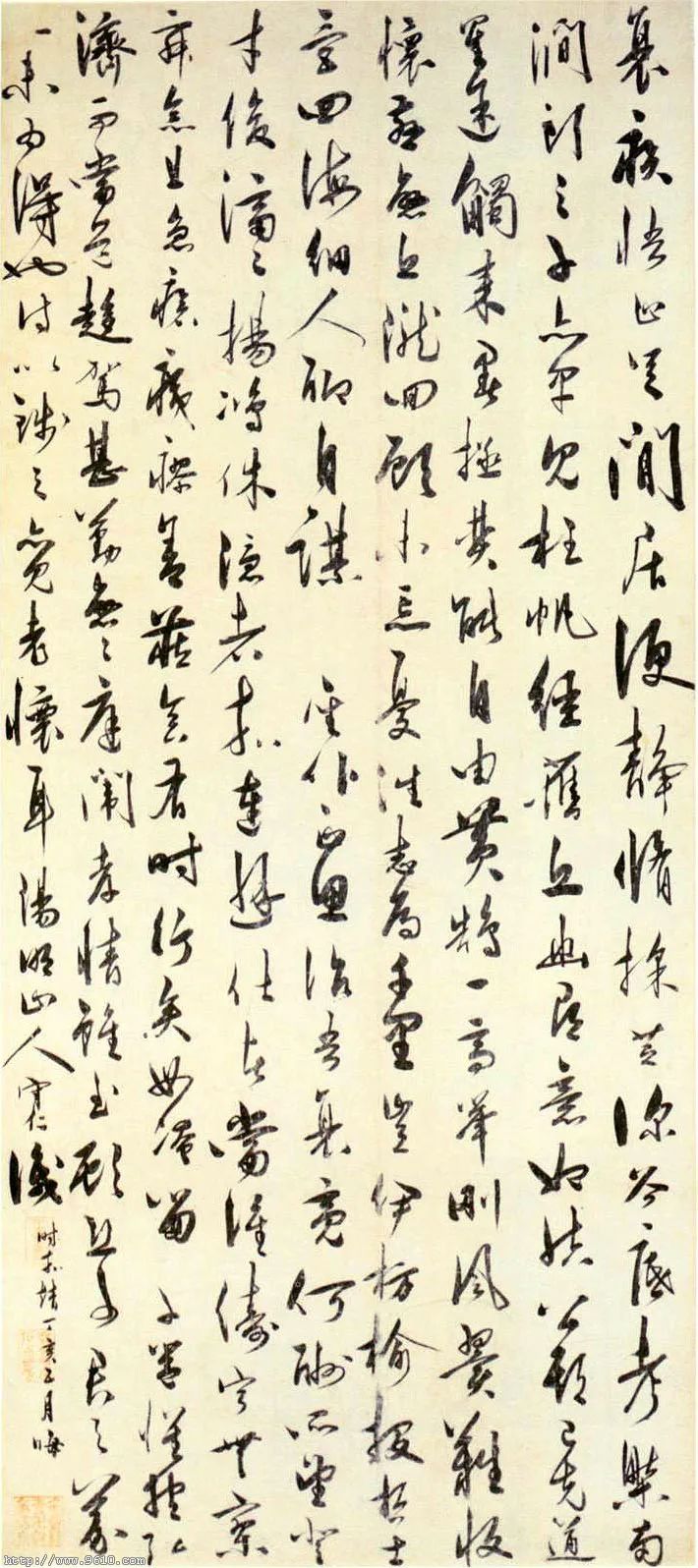

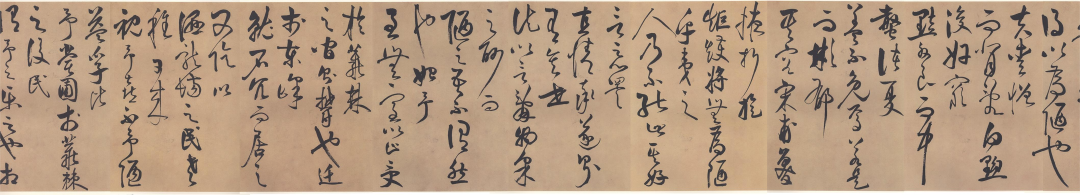

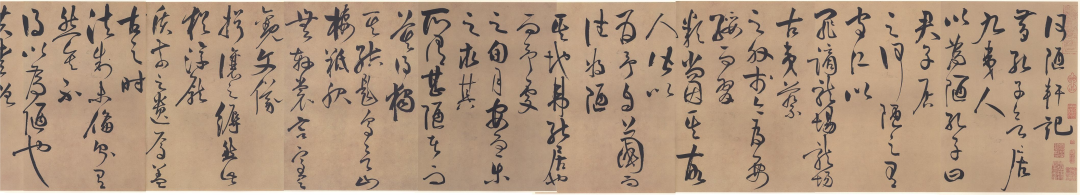

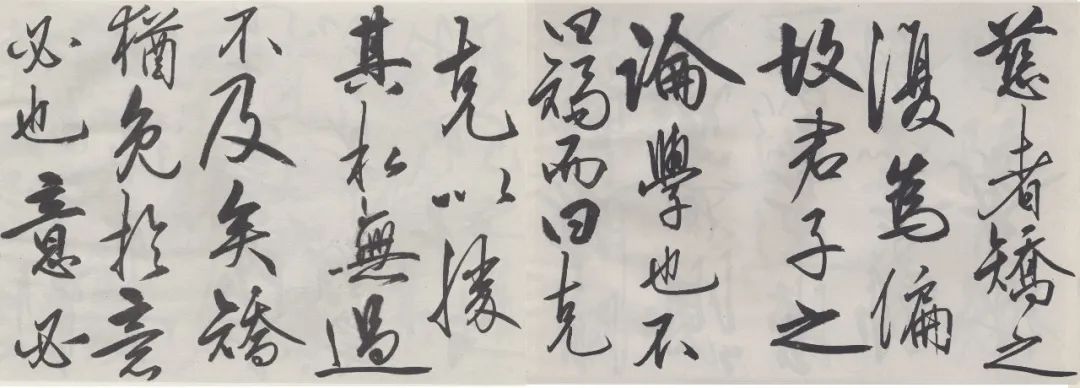

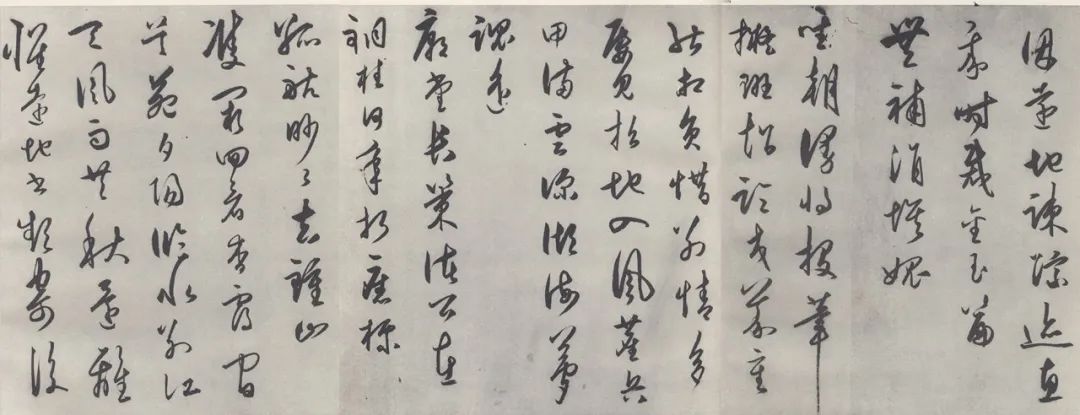

王阳明 行书《矫亭说》(局部)

从文章内容来看,情况比较特殊一些。在《王阳明全集》卷七中也收录一篇《矫亭说》,跟这篇手书墨迹相比,在文字上有很多不同的地方。也就是说,它现在有两个版本。《王阳明全集》本标明这篇文章作于正德十年,即公元1515年。这篇墨迹,有的学者认为作于正德九年,即公元1514年,这一年王阳明43岁。我们从这篇墨迹最后的落款得知,《矫亭说》这篇文章,是王阳明的父亲王华应友人方秋卿的邀请所作,王阳明手书抄录。“矫”就是矫正、矫枉的意思。文章中讲述了“矫而不失其正”的道理。

王阳明 行书《矫亭说》(局部)

《矫亭说》是王阳明的行书代表作品,这件作品,它的风格与我们前面提到的草书《何陋轩记》有着明显的不同。字形修长,字势凌厉峭拔;笔锋尖锐,点画瘦挺、劲健;笔势纵逸、豪放舒展,有唐代李邕、北宋黄庭坚之神韵。通篇显示了潇洒俊逸,豪放自如的风格特征。

《矫亭说》这件墨迹流传很广,卷后有很多的名家题跋,历来被认为是王阳明行书的代表作。清代的著名学者、乾嘉学派的代表人物钱大昕就说:“生平所见先生真迹,以此为最美。”这件作品原为手卷,后来被割裱成了册页,现收藏在上海博物馆。

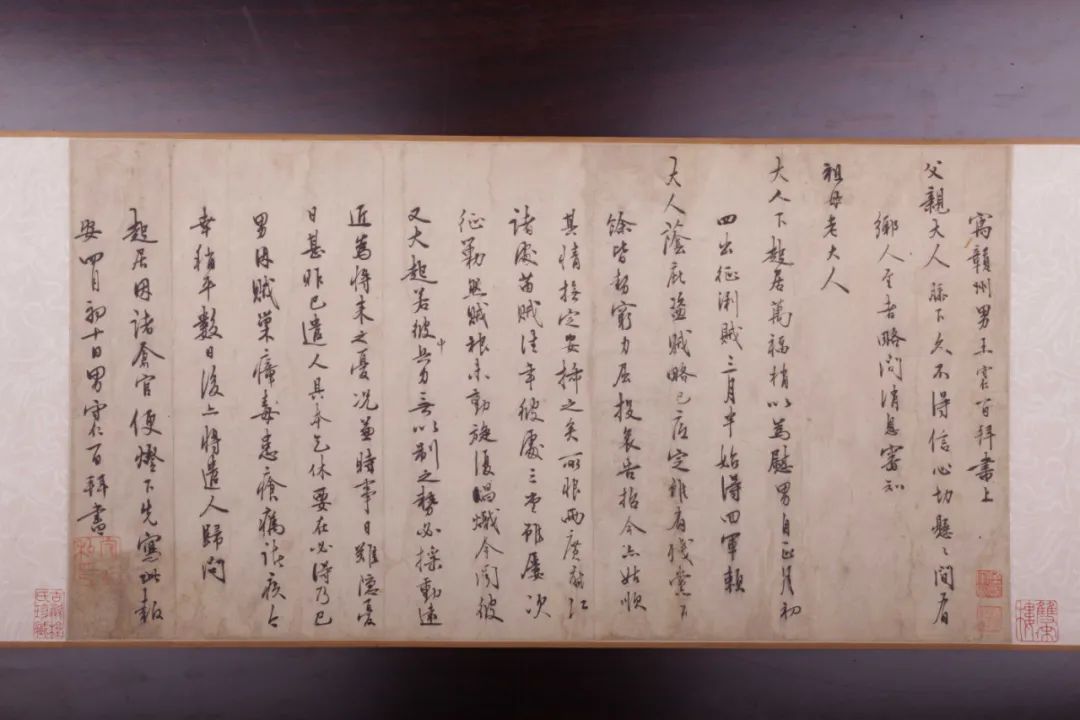

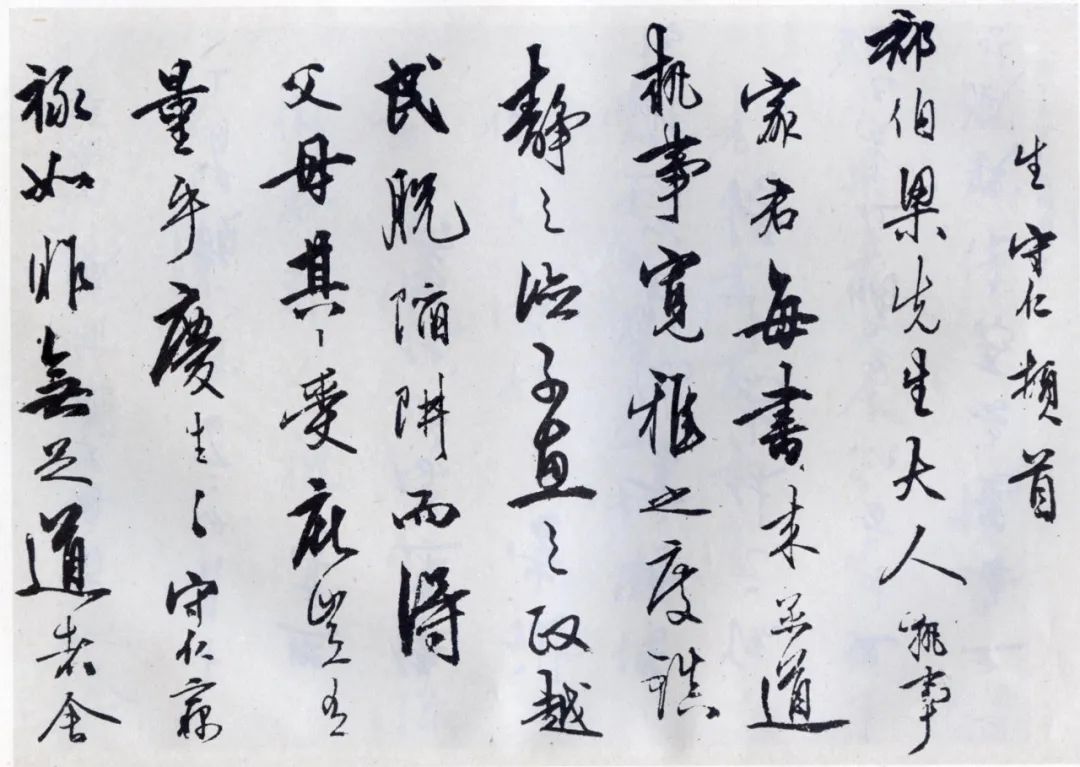

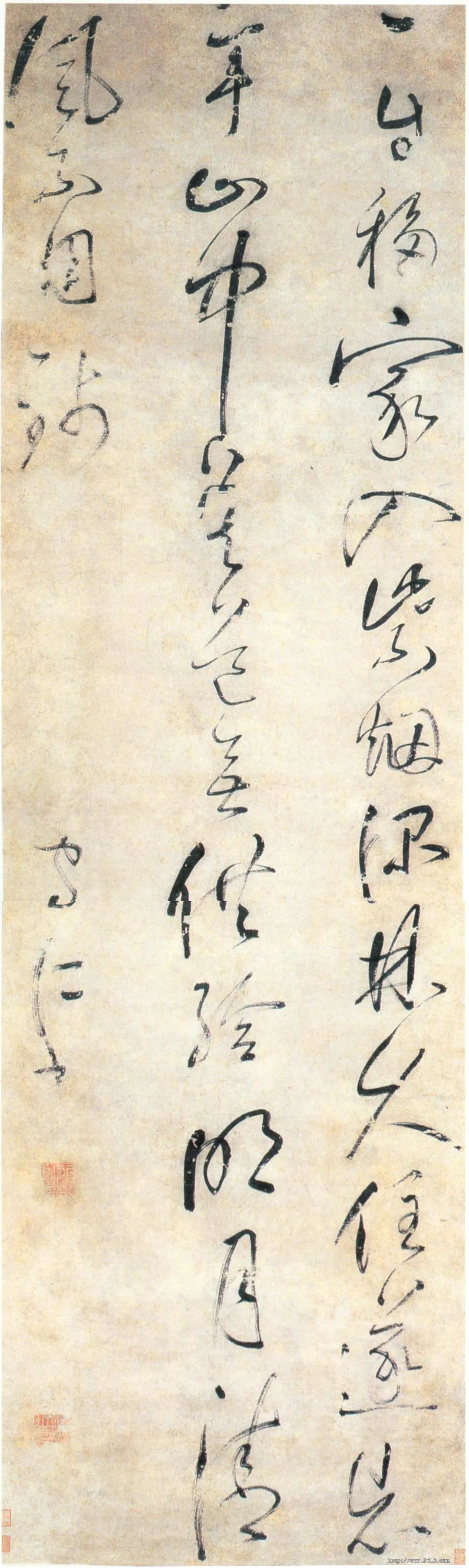

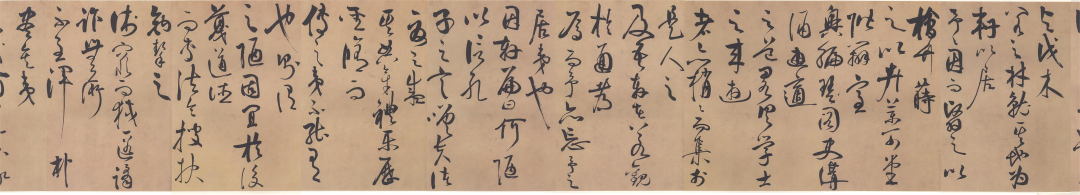

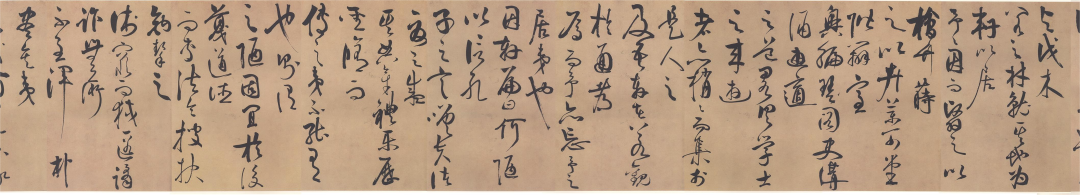

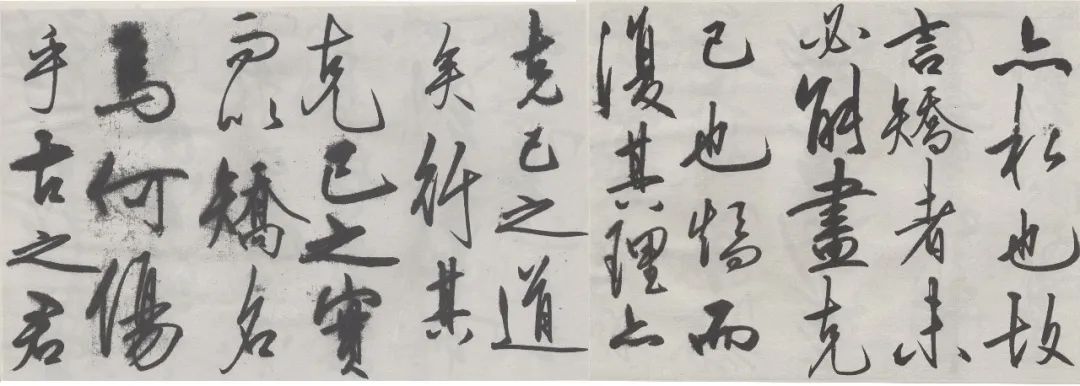

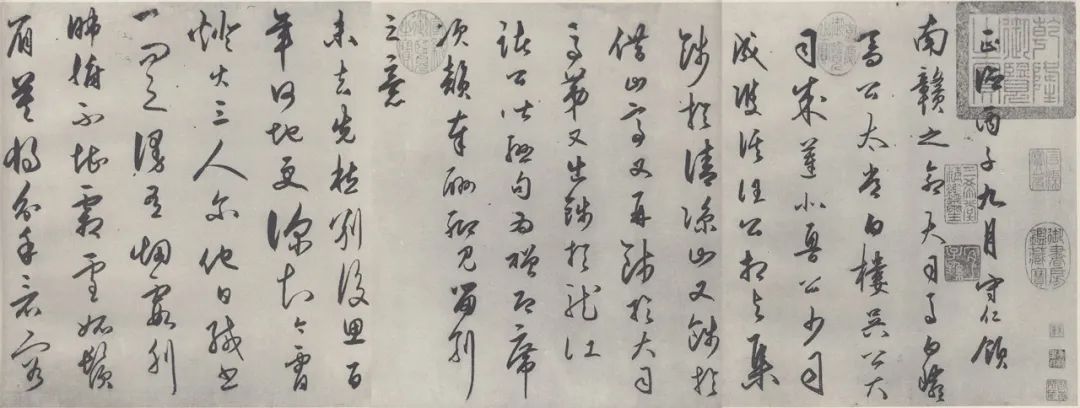

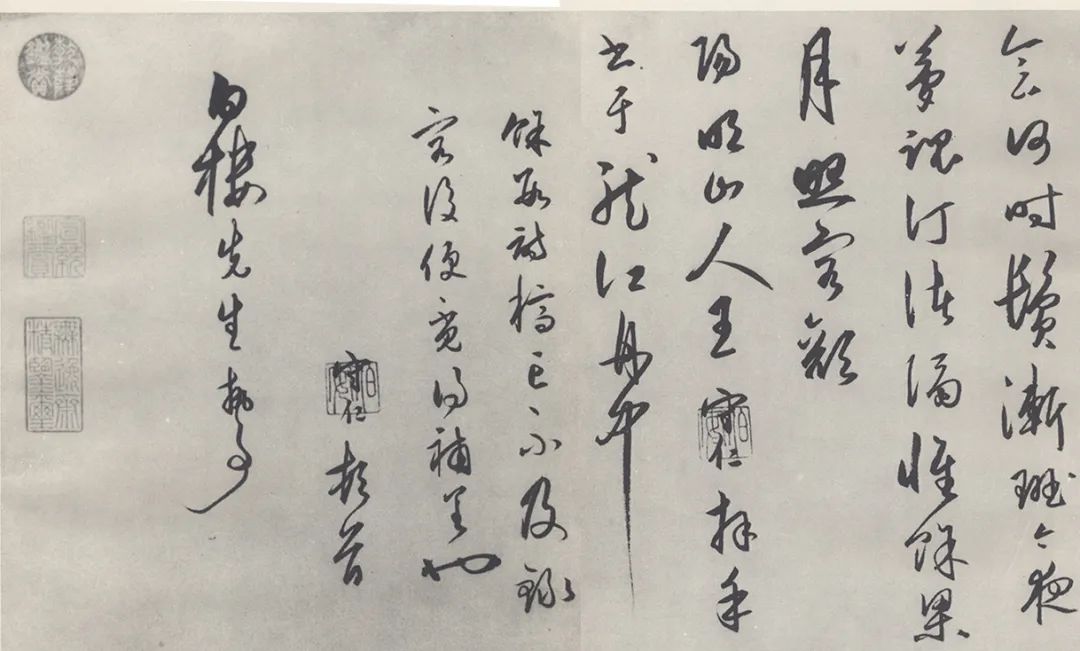

王阳明 草书《龙江留别诗》(局部)

作于正德十一年,也就是公元1516年,王阳明当时是45岁,在南京。据《王阳明年谱》记载,这年九月,王阳明升为都察院左佥都御史,将要去外地巡抚,这就是本卷开头中提到的“领南赣之命”。这卷作品的内容,写的是临行前,王阳明和他的在南京的同僚,兵部尚书乔宇、太常寺卿吴一鹏、国子祭酒鲁铎等人的唱和诗。

王阳明 草书《龙江留别诗》(局部)

这件墨迹是王阳明在龙江的船上,专门为吴一鹏抄录的。应该说,这是一件刻意之作,但书写非常自然,点画流畅,行气贯通;线条的形质变化也是顺势而为,行间字距疏朗有致,这些都体现出王阳明对于运笔和章法结构娴熟的驾驭能力。整幅作品有着浓郁的书卷气息;呈现着一种平和、典雅、优美的风韵。同时,从这件作品中还可以看出,王阳明书法与王羲之书法的渊源关系。

明代的书法,帖学盛行,行书、草书和小楷都取得了很高的成就。由于经济、文化和商业的发达,涌现出了很多的职业书法家。王阳明所处的明代中期,正是以祝允明、文徵明等为首的“吴门书派”盛行之时。他们技法精熟,书艺高超,在当时可以说领袖群伦。作为心学大师的王阳明,在书法上不在意书写的技巧和形式表现,而是强调书法对人身心的修养和书家个性情感的自由表达。

王阳明离开我们快五百年了,我们通过欣赏他的书法作品,从另一个层面,对这位伟大的哲人有了更进一步的了解;他的书学思想和法书墨迹,是珍贵的文化遗产;他将心学引入书法,丰富了我国的书法理论,对我们当今的学术研究和艺术实践都有着一定的借鉴意义。我们今天品鉴他的作品,不仅要欣赏书法之美,还要感受书家其“心”。