随着近年徐浩所书作品的出土发现,不少专家学者曾讨论徐浩书法分期问题,但一般就一两件作品展开,并未全面且细致进行考察。本文结合近年出土与存世的所有徐浩楷书作品,引入“字格尺寸”概念来讨论碑志不同的刊刻技艺与书写技法问题,并进一步形成对徐浩不同时期楷书风貌与基本特征的赏鉴,达到对徐浩楷书分期的重新讨论。

徐浩,生于武周长安三年(703年),卒于建中三年(782年),享年八十。祖师道,九陇县尉。父徐峤之,洺州刺史。徐浩历玄、肃、代、德四朝。十五擢明经。因张说赏识其文采而始出仕,荐为丽正殿学士,后右拾遗、太子司仪郎、金部员外郎。肃宗时 召授中书舍人。“四方诏令,多出浩手,遣辞赡速,而书法至精,帝喜之。又参太上皇诰册,宠绝一时 。”[i]后任尚书右丞、 国子祭酒,为李辅国谮,贬庐州长史。 代宗时,徐浩被召为中书舍人,后 任工部侍郎、岭南节度观察使、兼御史大夫,又为吏部侍郎、集贤殿学士。大历八年,徐浩被李栖筠弹劾一事,坐贬明州别驾。 德宗即位以后,徐浩被召拜彭王傅,建中三年卒于长安永宁里第。

徐浩一生参与过大量的碑志撰文、书丹,而历代文献中提及徐浩最多的书法作品是《不空和尚碑》。此碑可谓是徐浩影响力最大的代表作。

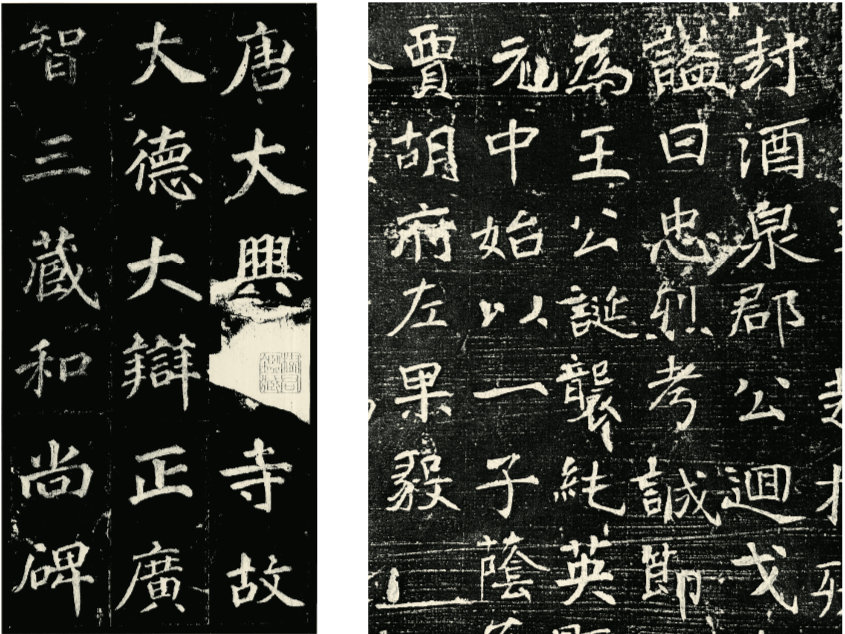

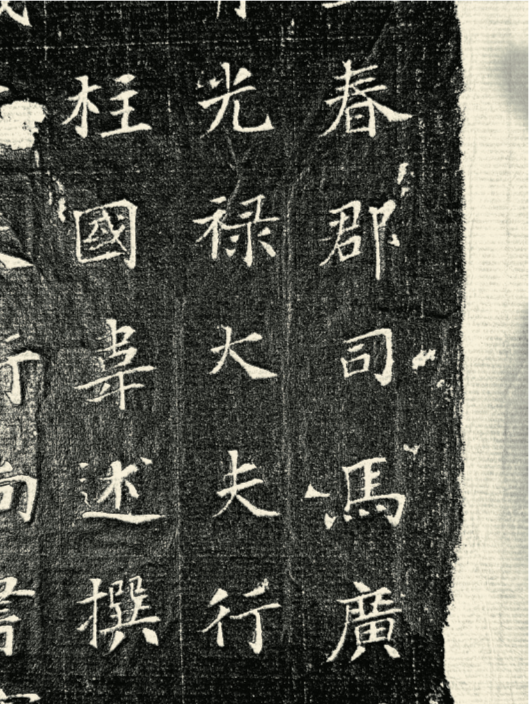

不空和尚碑 唐 徐浩《论惟贞墓志》

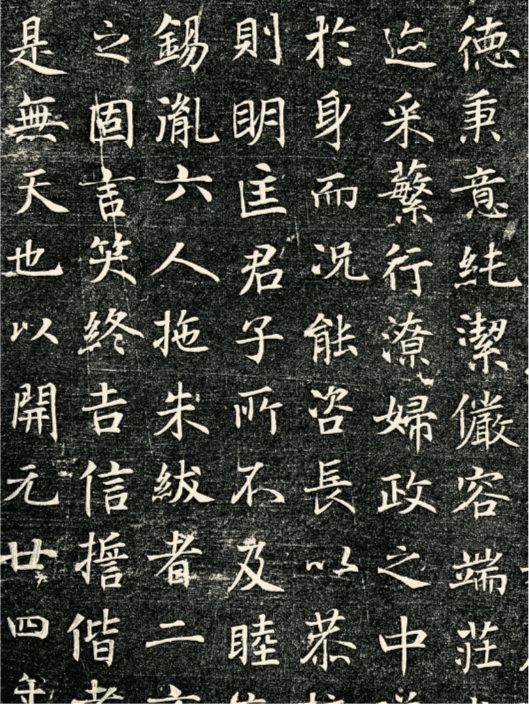

《不空和尚碑》书于建中二年(781年)。徐浩在大历八年(773年)外贬明州,时年已是古稀之年,在浙江老家呆了八年,于建中元年(780年)奉诏回京,拜彭王傅,加会稽郡开国公。作为四朝元老、曾执掌四方诏令的徐浩,这时已是一位耄耋老人,重回政坛中心,跟当年在长安的志得意满可谓两番心境。史传记载虽因外贬而白璧微瑕,但对于年近八旬的他来说,能够重回长安,不能不说是长出胸中闷气。新登基的皇帝又给予他足够的荣耀,故而得以一种新的心境来呈现中生命起伏后的珍贵收获。第二年便书写了他的这件代表作,书法也进入一个可谓“人书俱老”的老成之境。从艺术上来说,这是一种可遇不可求的天时地利人和的天然之境。我们仔细观察此作笔画,可以感受到下笔既松动又极为厚重,字形结构恣肆而持重,老成之境呼之欲出,这与更早前大历年间尚未贬谪前所书的作品风貌截然不同。这件作品可谓其沉淀一生的绝响。

“怒猊抉石,渴骥奔泉” “会稽如战马,雄肆而解人意”,前人对徐浩书法这些评价,笔者以为颇为精湛,基本概括出徐浩最成熟时期的书法风貌。

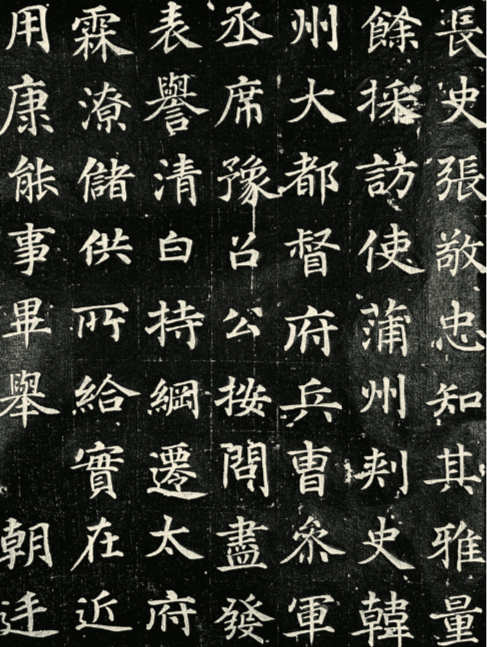

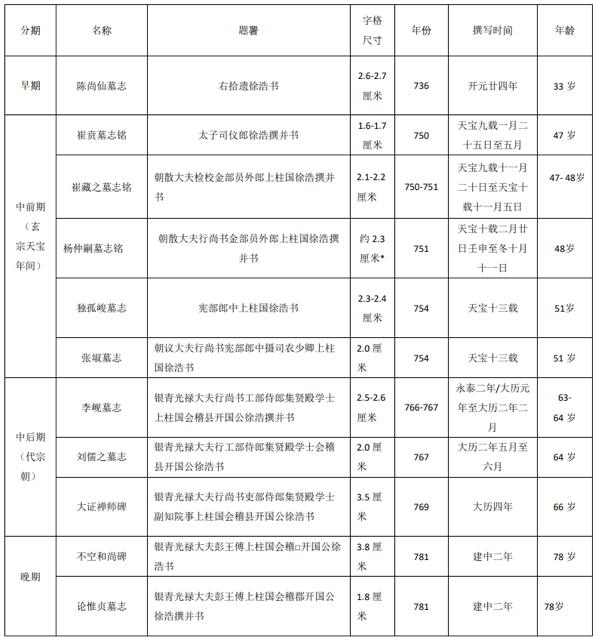

朱关田《徐浩书迹考略》[ii]所录徐浩书迹共69种,其中正书25种,隶书16种,行书12种,篆书6种,未知书体9种,一件作品中有八体者1种。正、隶、行书作品的数量与今天存世三体书的比例接近。已知存世十一件徐浩楷书,分别是:《陈尚仙墓志》《崔贲墓志》《崔藏之墓志》《 杨仲嗣墓志铭》《独孤峻墓志》《张埱墓志》 《刘儒之墓志》 《李岘墓志》《大证禅师碑》 《不空和尚碑》《论惟贞墓志》,这些作品构筑起了徐浩的楷书世界。另外,徐浩隶书作品有《张庭珪墓志》《嵩阳观感应碑》《多宝塔碑》,行书作品有《崔季重碑》等。

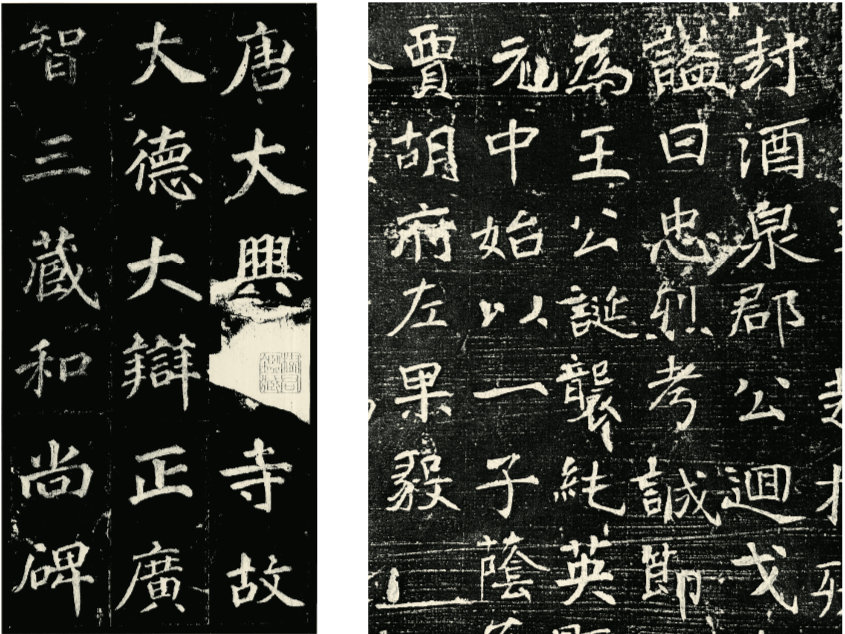

唐 徐浩《杨仲嗣墓志铭》

1. 碑志之别对刊刻技术的影响

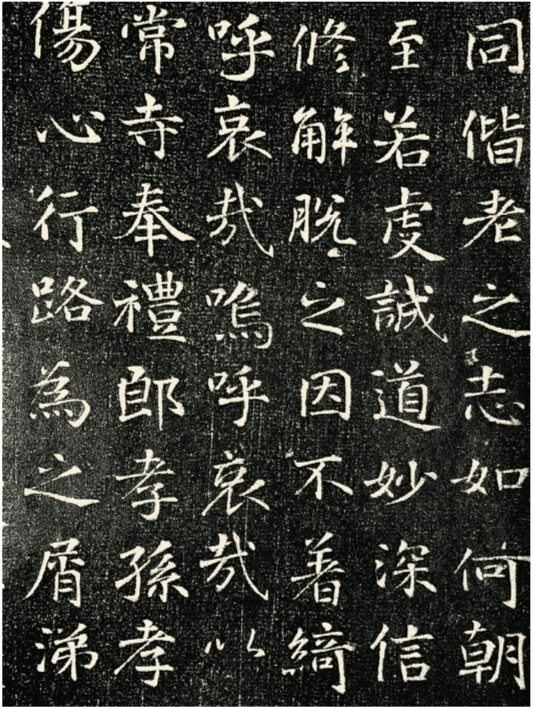

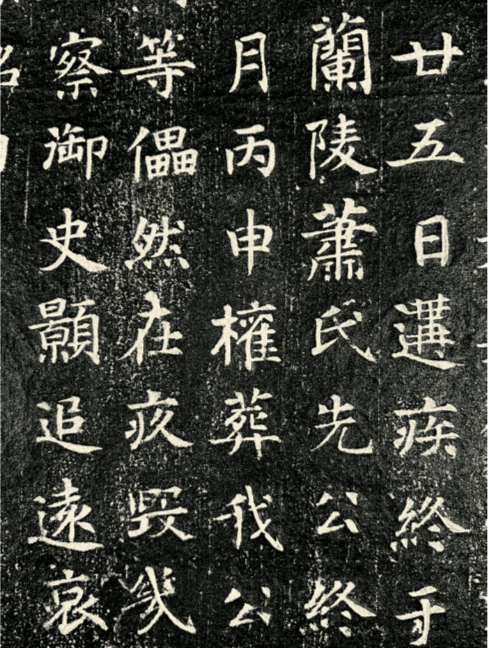

近年出土的《论惟贞墓志》是现存最晚的徐浩书法。此志同样书于建中二年(781年),翌年徐浩便过世了。此志书法风格与《不空和尚碑》也极为相似,笔画起收笔几无露锋,笔笔篆籀,而字形外拓,呈现出宽扁的意态。这是非常具有“徐浩”特色的,其早年书作中便已呈现出这个特征。较之颜真卿的雄浑结实,徐浩的书风仍具有淳厚而典雅、恣肆而毓秀的风韵,可谓从心所欲而不逾矩。

《不空》《论志》两件作品,一为碑版,一为墓志,风格接近,但是从文字点画的特点来看,仍旧存在一定的差异。

导致这种差异的原因很多,此处我们先讨论刊刻技术。沙孟海先生曾说,刻手好,东魏时代会出现赵孟頫。[iii]此言道出了刻工的重要性,以及刊刻技术对于书法风貌的巨大影响。随着社会的稳定发展,刊刻技艺的提升,隋唐以后刻工精良的作品逐渐增加,比如初唐时期褚遂良书写的《雁塔圣教序》,刻工万文韶的技术可谓极致细腻,将笔尖流露的牵丝也刊刻得天然生动,精巧绝伦,甚至将很细微的修改痕迹都呈现了出来。

唐代很多书家都有专门合作的刻工,柳公权书法由邵氏兄弟刊刻,徐浩家族的很多碑石则由屈贲、朱润操刀。而墓志书刻的情况较为复杂,具体墓志刻工的选择可能是志主家人,也可能是书家自己的选择。不同的碑石刊刻制作者具有不同的刊刻技法,因而也会产生不同的视觉效果。而即便是同一个碑石刊刻制作者,对于碑版和墓志的重视程度也会有所差别。

《论志》书法韵致非常接近《不空》,然而若妄图在此志中欣赏到徐浩高超精到的书艺,笔者认为是困难的。《论志》的刻工技术显得比较粗糙,完全没法媲美《不空》的精到与雄厚,其中很多铺展较为强烈的笔画,刻工似乎都无从下刀,难以通过刻刀将毛笔书写的老劲之感表现在石板之上。

不同的形制与功能的碑石也使得二者汉字尺寸存在着明显的不同。《不空》的字格尺寸达3.8厘米,而《论志》仅为1.8厘米,前者的字格尺寸是后者的两倍还多,这样巨大的尺寸差异,会对刻工带来不小的技术差别和难度,以及由此带来的不同的视觉效果。《论志》书法自由奔放,书写节奏强烈,又多富有变化,而经过刻工的刊刻后,《论志》较之《不空》而显得笔画浑沦,草率不堪。

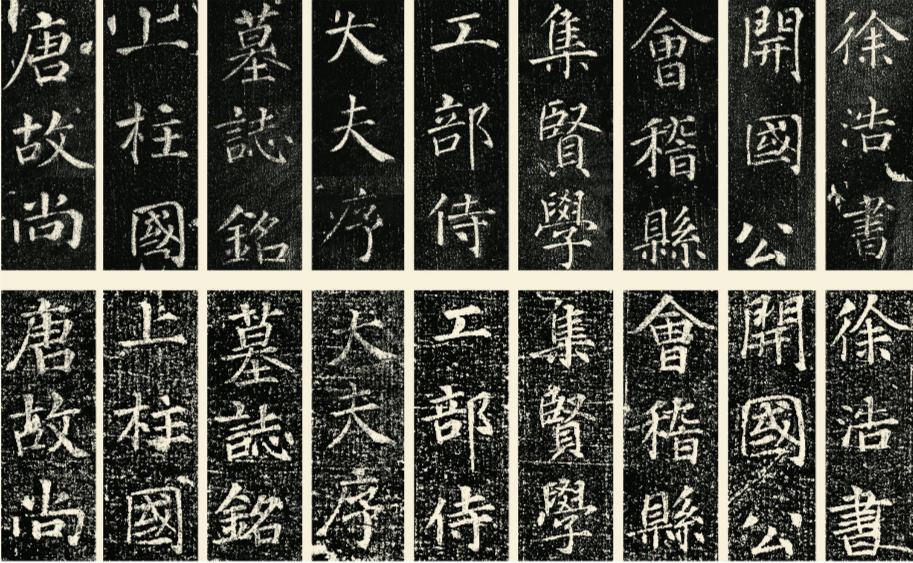

书于大历二年的《李岘志》《刘儒之志》与大历四年的《大证禅师碑》也因为碑志差异以及文字尺寸不同,《大证》中文字特征跟《李》《刘》二志有着明显的差别。《大证》文字风格更为收敛紧致,厚重凝重,笔画更为方挺,而不如《李》《刘》二志细腻典雅。而《李志》字格为2.5-2.6厘米,较《刘志》的2.0厘米要大,因此文字笔画刊刻得也较细腻精到,而《刘志》则略显浑沦。

《李岘墓志》和《刘儒之墓志》的对比

由此看来,碑志之别与字格尺寸是影响碑石刊刻效果的重要因素,这在书法研究中不可不察。那些寄希望于通过粗率对比书法图像就能轻易获得结论的研究者并没有意识到书法的研究其实需要极为细致的讨论,最终我们需要回到书写表达与刊刻技术的层面来思考问题。

2. 字格尺寸与徐浩楷书书风

书法的表达其实包含着书写的当下最真实最细腻的笔墨展现。书写者会根据书写的工具、材料、文字的大小以及当时书写的情绪、当时空间的氛围等,而做出最真实的表达。事实上,这些因素之中,字格尺寸在碑志书法研究中非常重要,却往往又被研究者忽视。书者在不同字格尺寸的情况下会自然地使用不同的表达手段。书写过程中,手指、手腕、手臂等部位的摆动会应之而发生细微的改变,从而产生不同的表达效果,有时候甚至是出人意料的效果。

书写是一个非常细致且复杂的创作过程。书法家纵然具有相对稳定的表现手法,但也可能不只具备一种书写技能,常常具有多种技法的表达能力。蔡邕云“惟笔软则奇怪生焉”,毛笔这种工具属性就决定了书法家的字不可能是一成不变的,书写当下诸多条件的平衡就是作品完成的驱动。

此外,书法家可能擅长多种字体,从汉末钟繇善“铭石、章程、行狎”三体即知。徐浩也如此,具备熟练掌握多种字体的多种综合表达能力。这个情况我们可以从书于同一年的《独孤峻志》《张埱志》中感受得到。若只是对比二者的书法风貌,可能很难得出是同一人书写的结论。《独孤志》典雅温润,《张埱志》则细挺方硬,隶意浓重,而书写节奏却跳荡,远不如《独孤志》柔和飘逸。同时根据字格的尺寸,《独孤峻志》为2.3厘米,大于《张埱志》的2.0厘米,结合那些字格超过2.3厘米作品,如《杨仲嗣志》《李岘志》,甚至最早年的《陈尚仙志》,可以了解到徐浩在超过2.3厘米以上的字格中书写时,书风较为宽绰雍容。而对照字格为2.2厘米的《崔藏之志》,也同样具有较多的方扁意韵。不得不说这是否暂且可以作为徐浩楷书技法的一种解读?

唐 徐浩 《独孤峻墓志》

唐 徐浩 《张埱墓志》

《崔贲》《崔藏之》与《杨仲嗣》三志,写于两年之内,书风较为接近,仔细审视之下,书写表达仍有细微差别。《崔藏之志》字形紧凑,笔画厚重紧结,起收笔部位多有圭角,整体看来非常精神。《崔贲志》则多典雅圆润,《杨志》则温润醇厚。结合笔者测量的三志字格尺寸,《崔贲志》为1.6-1.7厘米,《崔藏之志》为2.2厘米,《杨仲嗣志》约2.3厘米,可知《杨志》文字最大,《崔藏之志》次之,《崔贲志》文字最小。《杨志》《崔藏之志》风貌较为接近,而小尺寸的《崔贲志》少了铿锵有力的方折和笔画起收的圭角,可见书写过程更为松动和轻盈。二《崔》志和《杨志》完全可以作为这个时期的标准品来看待,同时这三件作品的字格尺寸对于徐浩书写技法所产生的影响,也可以作为一个“标准值”来看待。

《陈尚仙》《独孤峻》《李岘》三志字格尺寸比较接近,《崔贲》《崔藏之》《刘儒之》三志字格尺寸较为接近,因此某种意义上说,我们可以在同一个基点上较为客观地讨论书写技法了。《陈志》书风与《独孤志》《李志》比较起来还是较为稚嫩,《李志》又晚《独孤志》十二年,因此其中《李志》最为成熟。二《崔》志书写时间相近,坚挺紧结,皆书于天宝九年;《刘志》与《李志》同一年书写,二者可明显感受到徐浩大历初年楷书日趋醇厚圆融、浑朴恬淡的风貌。

唐 徐浩 《陈尚仙墓志》

以上几件作品的比较,由于“字格尺寸”作为新维度标准的介入,帮助我们理解徐浩在同时期的不同书写技法表达,形成对徐浩某一时期书法 “标准件”与“标准值”的认知,以及按照时间先后宏观把握徐浩书法风貌的发展,使得我们形成了对于徐浩书写技法及书风更全面、更具体的认知与理解。而最终,这一切努力是为了解决作品的赏鉴问题。

三、徐浩楷书分期

书法的赏鉴,首先需要一定量的作品数量,其次是辨伪,再次是将每一件作品作为“标本”进行深入考察,并形成一些判断标准,然后将数据整合,选取标准品。

以徐浩现存楷书作品来看,早年的《陈尚仙志》,雍容华贵,同时又不乏清新典雅的隽永意韵,相较于同时代颜真卿,似乎更早地确立了自己的基本风格。虽然仍属早期书风,略带青涩,但可以说开辟了盛唐时期“雄厚”书风。

天宝年间的《崔贲》《崔藏之》《杨仲嗣》《独孤峻》《张埱》五志,徐浩书法日渐成熟,笔法精到,点画劲健,意蕴沉雄。大历二年(767年)徐浩正担任工部侍郎集贤殿学士,年逾耳顺,因此《刘儒之志》《李岘志》书法较之天宝初年的二《崔》志,显得更为圆润,较之《独孤峻志》《杨仲嗣志》,看似接近,而进入一个新境界,可谓当时位极人臣的写照,年岁的增长,书法风貌也更为淳厚圆劲,浑然一体,又不失典雅,甚至多了一种浑朴恬淡之感。自天宝至大历二十余年里,徐浩的楷书技法整体来说并无突变,而显日渐稳健。

唐 徐浩 《 崔贲 墓志》

唐 徐浩 《崔藏之墓志》

《不空和尚碑》《论惟贞墓志》书于建中二年(781年),则属于老辣雄肆又不失灵秀典雅,司空舆所言“怒猊抉石,渴骥奔泉”,最是贴切,可谓已入“人书俱老”之境,是其最成熟时期的作品。

结合徐浩生平仕宦及社会背景,笔者将其楷书发展分为四个阶段:早期、中前期、中后期、晚期四个阶段。早期为玄宗开元年间,中前期为玄宗朝天宝年间,中后期为代宗朝,晚期为德宗朝建中年间。

四、结语

作为盛唐时期最重要书法家之一的徐浩,其书法的价值和意义远被低估,后来往往被颜真卿光芒所掩。事实上,在中国书法发展的进程中,徐浩的书法与理论影响了很多人,甚至被传授给了日本的空海。这在史睿文章中被证明。[iv]徐浩书法典雅雍容,可谓是“盛唐气象”:开元年间即有《陈尚仙志》,清丽典雅,风格似比颜真卿成熟得更早,到天宝年间五志的紧结充盈,到大历初年的《李岘志》《刘儒之志》日臻成熟,而浑朴恬淡,再到晚年的《不空和尚》《论惟真志》沉雄恣肆。

本文通过近年出土与存世的徐浩楷书作品图像的比较,试图去构建一个徐浩的楷书世界,引入“字格尺寸”概念做为新的维度标准去分析徐浩书法在碑志上的不同刊刻技术与不同字格尺寸下的书写技法等,以明确认知与理解徐浩不同时期的书法风貌,对其楷书进行重新分期,并期以在未来形成更明晰的赏鉴“标准”。徐浩的书法在千百年后的今天重现光芒,并将辉耀后世!

原文载《书与画》2022年4月刊,作者俞超为 绍兴文理学院兰亭书法艺术学院讲师 、中国美术学院书法学院在读博士

[i] (宋)欧阳修、宋祁,《新唐书·徐浩传》,中华书局,一九七五年,第四九六五页。

[ii] 朱关田,《唐代书法家年谱》,江苏教育出版社,二〇〇一年,第二九一至第三一二页。

[iii] 沙孟海,《两晋南北朝书迹的写体与刻体——兰亭帖争论的关键问题》,《沙孟海论文集》,上海书画出版社,一九九七年,第六八八、六八九页。

[iv] 史睿,《唐代法书鉴定家的谱系(增订稿)——从武平一到司空图》,《书法研究》,二〇一八年,第四期。