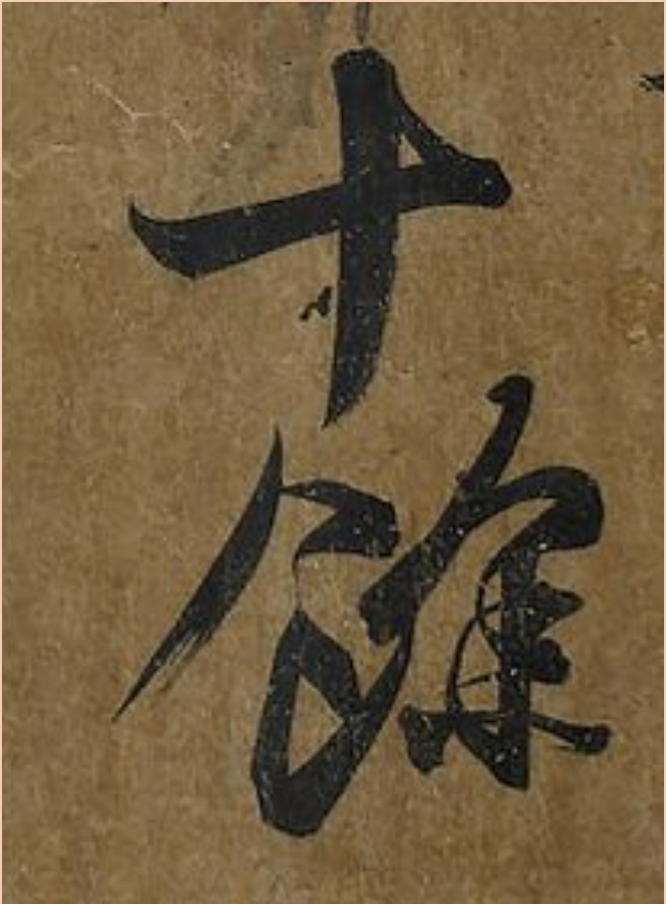

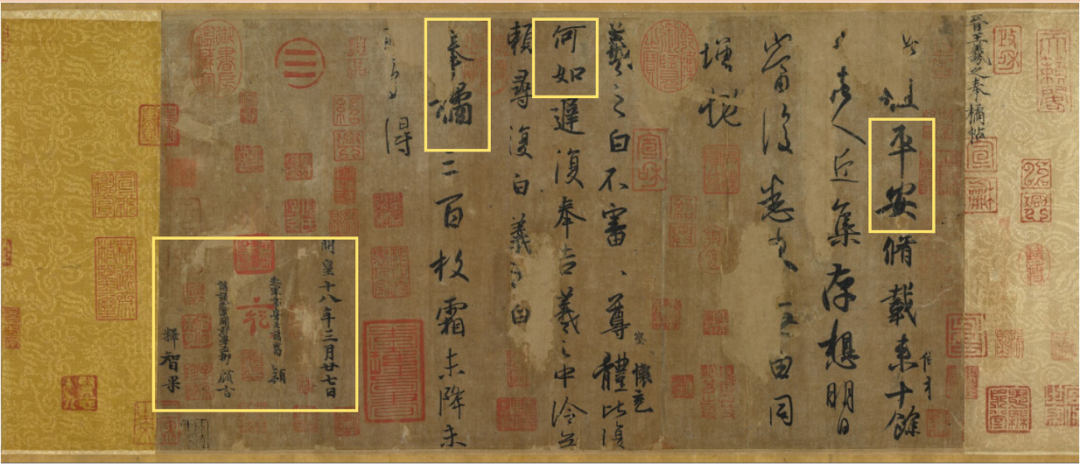

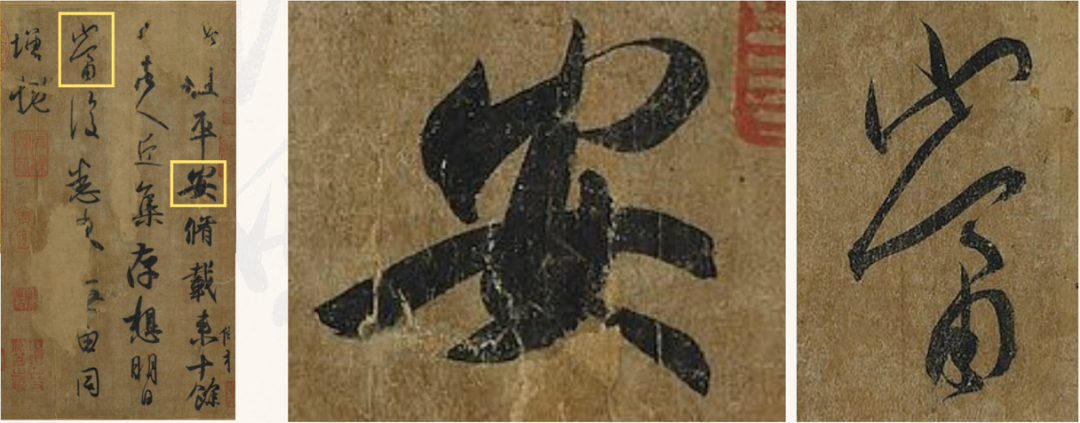

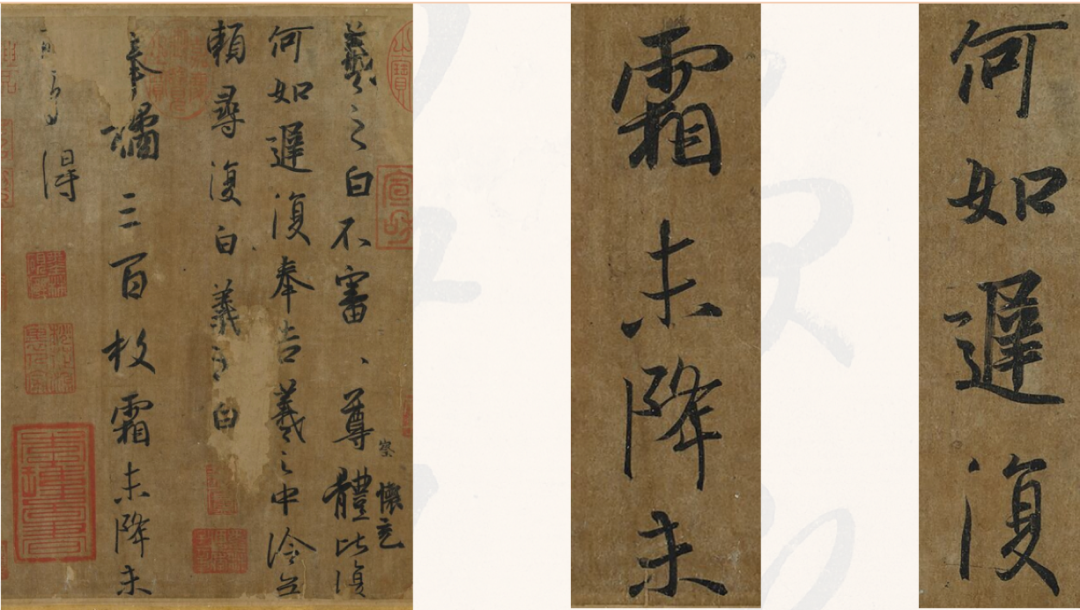

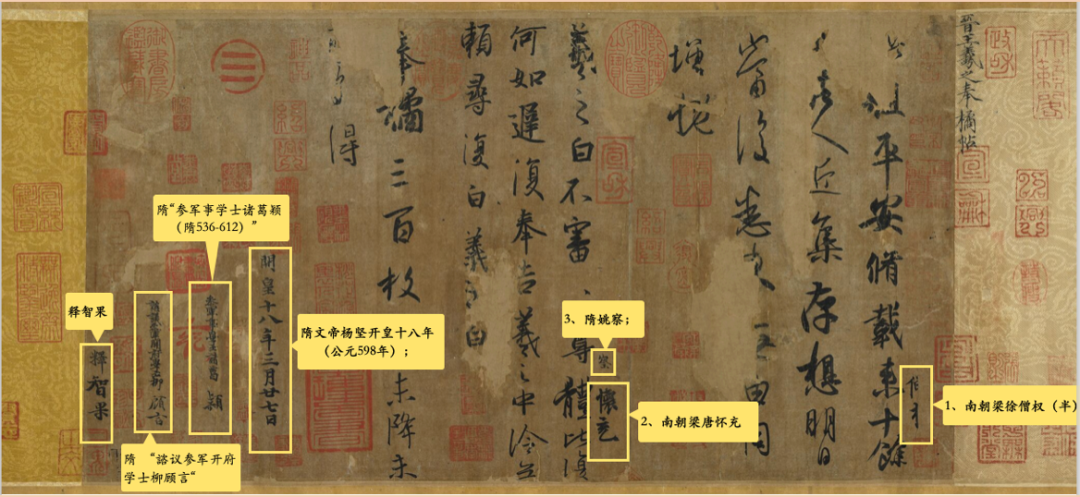

“平安三帖”是一件行书作品,指《平安帖》《何如帖》《奉橘帖》,因合裱于一卷而称“平安三帖”。 其中《平安帖》《何如帖》实乃东晋书法家王羲之写的两封信,而《奉橘帖》原是《何如帖》帖尾附书,因在流传过程中《何如帖》失去最后两行,《奉橘帖》逐渐独立。

《平安帖》是一件行草书的作品,运笔提按顿挫变化较多,一些牵丝引带的草书笔法十分灵巧。

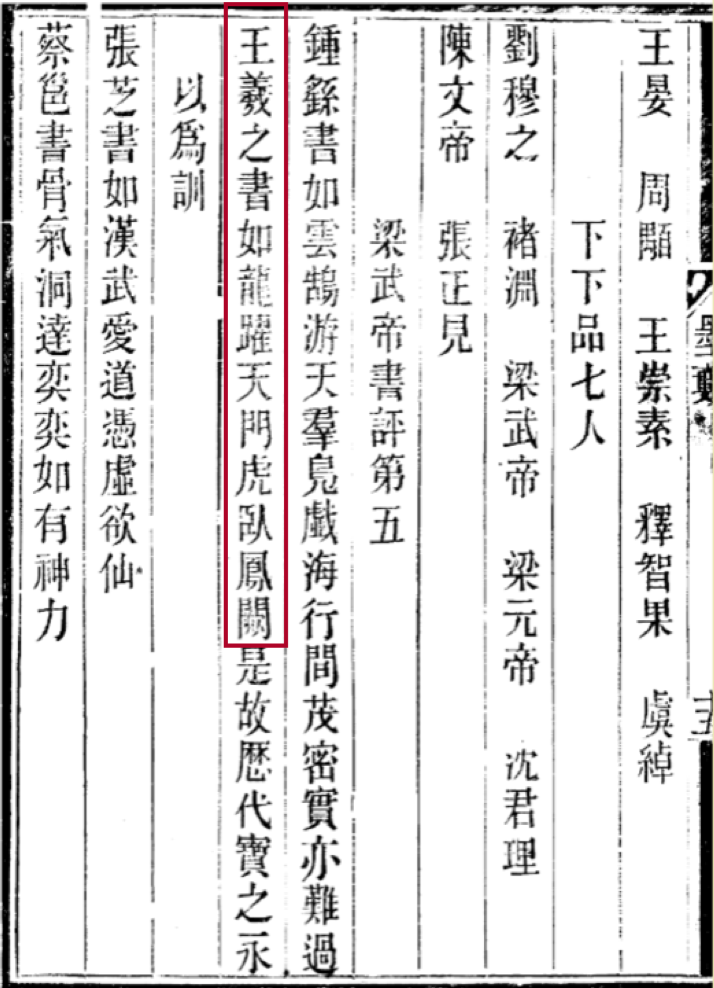

王羲之的字极有力度,梁武帝萧衍曾评价王书雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙。其笔法又善于变化,《晋书》记载:“论者称其势,以为飘若浮云,矫若惊龙。”王羲之的书风意境含蓄蕴藉、风韵高远,并影响后世深远。

《平安帖》《何如帖》记载见于唐代书法家、鉴赏家褚遂良《晋右军王羲之书目》。北宋时曾藏于驸马都尉李玮家,作品上尚有“李玮图书”收藏印。北宋米芾《宝晋斋帖》曾摹刻上帖。

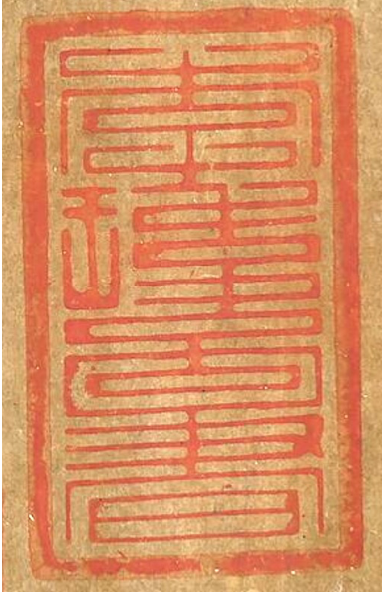

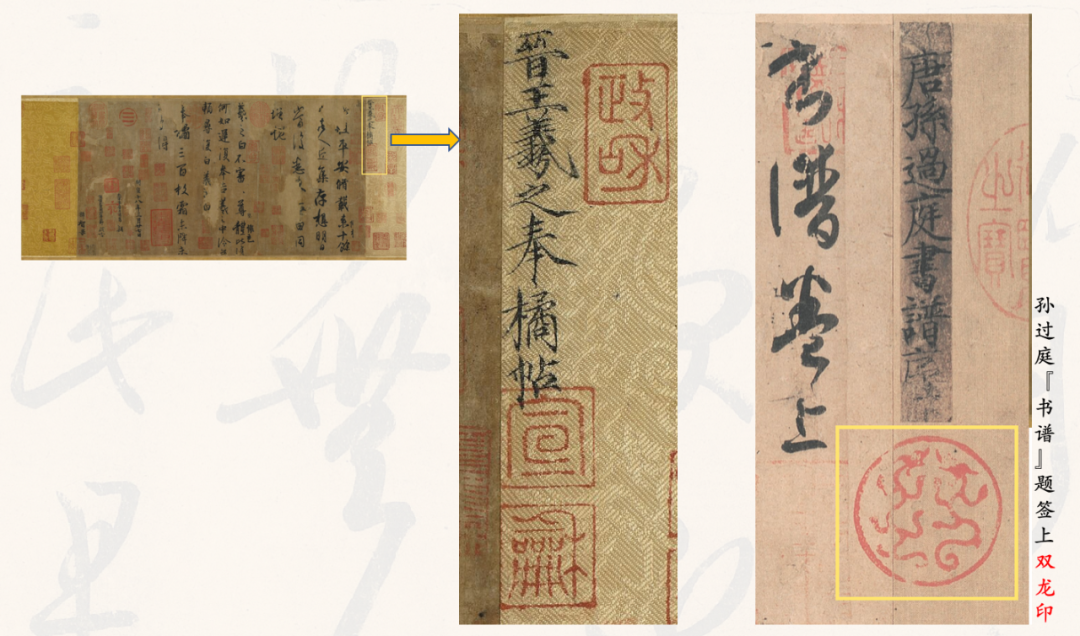

在此帖前隔水后方近本纸处,有瘦金体题签“晋王羲之奉橘帖”,但此签条过大,也没有钤宣和玺印制式的双龙原印。前隔水上的政和、宣和连珠印的印文伪劣,钤盖位置均不符合“宣和七玺”制式,故此题签是存疑的。再看《宣和书谱》卷一五只记载有《平安帖》一帖,并无《何如帖》《奉橘帖》二帖,而此题签却以最末《奉橘帖》为题,断无此理。徐邦达先生也曾评此题签“书法薄弱,必非赵佶真迹”。加之作品上南宋高宗朝“绍兴”玺印为真,故题签与宣和玺印应为南宋之后伪添。

“李玮图书”收藏印

明代,此帖曾为项元汴、京口张氏(张觐辰、张玉裁、张孝思)、笪重光等所藏。后转入清内府,可惜一直未受重视,《石渠宝笈初编》中虽被著录,但被列次等,《三希堂法帖》亦未收入。《宝晋斋帖》《东书堂帖》 《戏鸿堂帖》《墨池堂帖》等均曾摹刻此帖,但次序各异。后此帖被收入《故宫法书》《晋王羲之墨迹》《故宫历代法书全集》及二玄社精印。

“平安三帖”的时代考证

《平安帖》《何如帖》记载在唐代褚遂良《晋右军王羲之书目》中的行书部分,其中《何如帖》记载在《右军书目》的行书第六,原为五行,今只剩三行,可推论褚遂良当时所看大概率是王羲之所书真迹。北宋米芾的《书史》中对此三帖进行记载,“唐摹右军帖,双钩蜡纸摹”,即此帖在北宋所见已是在硬黄纸上的双钩摹拓本。

三帖尾还有隋文帝杨坚时期观款:“开皇十八年(598)三月二十七日参军学士诸葛颖,咨议参军开府学士柳顾言,释智果。”

张珩先生也点评“三帖乃唐摹中之精者”。不过徐邦达先生对于吴其贞有关此三帖强过《万岁通天帖》的说法并不认同:“此本钩摹填尚好,但稍嫌瘦薄,且其中有笔误处。”比如《平安帖》中的“余”字右半,牵丝就有不贯通之处。但对于此为唐摹本,并无异议。