民国档案的概念涵盖了民国时期的文书,除纸质档案外还有一些载体,如实物档案、影像档案等,当然主体部分还是公文。这些公文有些是非手写的,如雕版印刷的、油印的、用打字机的,油墨质量好且保存较好的,现在看来还较清晰,易于辨认。但大部分公文是手写的,这些纸墨文书如果用楷书还好,如果是行草,加上繁体竖排,加上一些破损和污渍,可能就会让查档人感到头疼了。

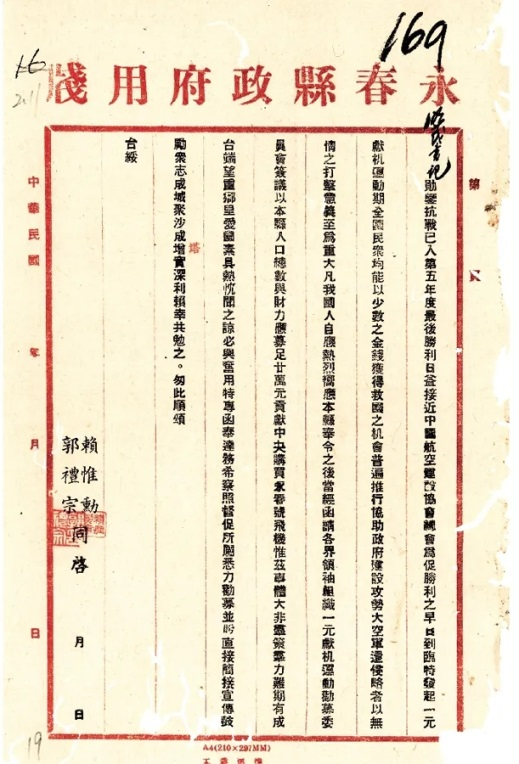

印刷字民国档案

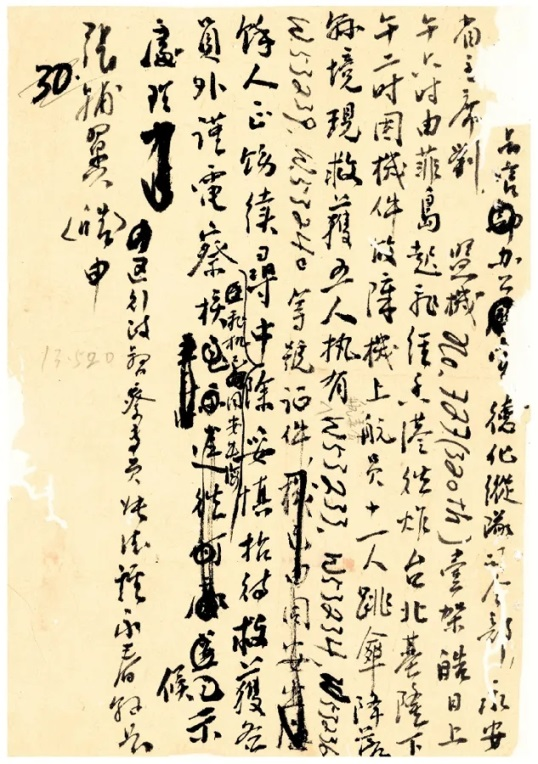

手写民国档案

要看懂民国档案,首先要理解公文的性质。自古以来,公文都可以分为三大类: 上行文、下行文和平行文 ,只不过文种名称不同罢了。封建王朝的下行文,叫诏、制、诰、敕、谕、旨,现在的下行文是命令、通告、公报、决议等等;上行文以前有章、表、题、奏,现在叫请示报告;平行文有咨、移、札、付,现在是发函发通知。民国时期的文书也是如此,发文对象只能有三种,上级、下级、平级,这是看到档案第一件要判断的事情,看属于哪一类。

当然这只是个 粗 略的看法,不同时代的公文特征还是不一样的,因为封建王朝、民国和共和国的政治性质有很大的区别。比如说公文署名,封建时代为了表示上尊下卑,上级官员对下属行文时可以不具名;而下级官员对上级官员行文则必须写清职务与姓名。辛亥革命后,孙中山就认为,无论上下级都要署名表示示负担责任,分晰权限——“负责任、分权限之精意,初不因行政之阶级而生歧异之点,亦不致以对于下级官署公文署名遂损上官之尊严也。”为了体现出人格上的平等,以前文书里一些官僚口吻,如“实为恩便”、“伏乞恩准”等等,上级骂下级“糊涂昏聩”、“荒谬已极”也不合适,基本上被弃用,但仍能在民国文书里发现一些旧套话,乃是惯性使然,不能立时尽去。

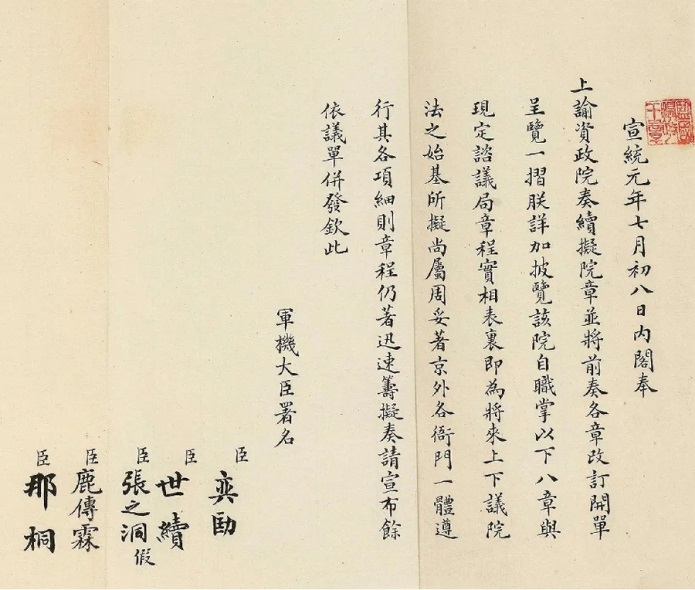

清朝档案

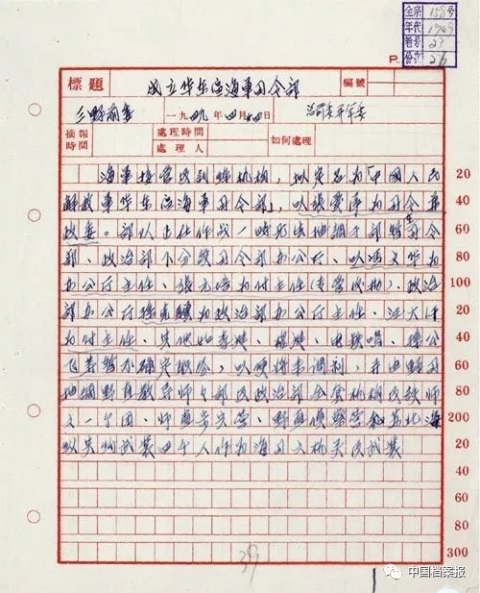

新中国档案

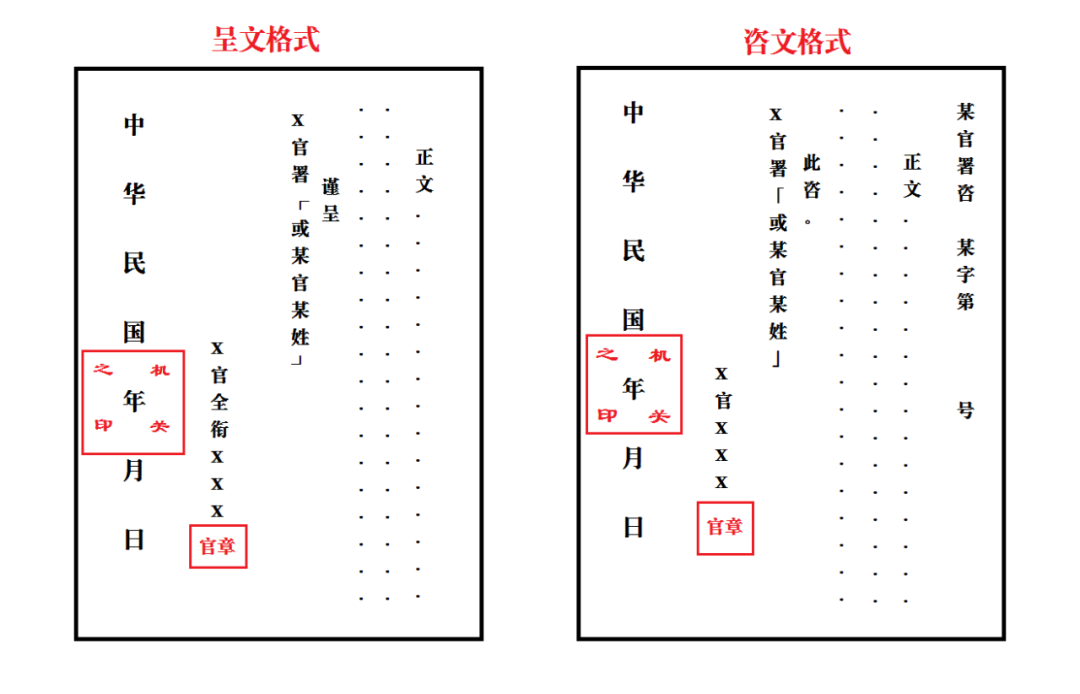

民国时期颁布公文程式,最早还是在辛亥革命的时候。 1914 年 5 月 26 日修订后,洪宪时被废止, 1916 年 7 月再次修订使用。 1927 年南京国民政府成立后, 11 月 15 日公布了公文程式条例,将公文类别作了如下划分:

1、令

令,用于任免官吏、公布法规及有所指挥时用之。

2、训令

上级机关主动向下级机关发令,布置工作。

3、指令

上级主动 因下级机关的呈请 而发令,是对呈请事项的指示意见,相当于批复。

4、布告

对公众宣布事项,告知政府决议,客体是广大民众。

以上四种都是下行文,属于国民政府国务会议议决的,由主席及五院院长署名,盖用国民政府之印;如属于其他机关,应由该机关的长官、主席或常务委员署名,并盖以印信。

5、任命状

任命状自不必解释,需注意的是民国时分特任、简任、荐任、委任几种,类别及官等不同,选任资格和程序亦不同。特任的官员任命采取信任主义,不限定资格;简任及以下任命采取法定主义,明定选任资格。换大白话说,有些高级职位是可以自由选人的,但这人一般是有资历名望的;大部分官员还是要通过一些考试、面试,要晋升上一级有年限要求。

6、呈

呈是上行文的主要文种,内容主要是请示加报告 。又可分为呈请、呈报、呈复,可粗略理解为请求建议、申报事项和回复上级。

7、签呈

也是一种上行文,但一般是 内部使用 ,属员签拟意见,由长官核夺。

8、咨

同一系统内 平级机关之间行文用咨,属平行文。可分为咨请、咨复和咨行,前二者就是请人办事和回复,咨行则是为了承转关系的文书。

9、公函

不相隶属的机关之间 行文,用公函,可分为函请和函复,不论级别高低。咨与公函在当时就容易搞混,民国档案中也能看到错用的情况。这里需要注意的是, 1942 年国民政府修改公文程式,将咨与公函合并了,统称为“函”。

8、笺函

又称常函,不正式的公函,同级机关相互间平常事件往复的文书。

9、批

各机关对民众陈情事项的回复。

10、电和代电

除以上正式文种外,最常见的公文还有电报,可以对上对下发电,也可以平级使用,主打一个信息传递迅速,往往用于战时或处理突发状况。电报不通的地方,通过邮政快件或航空件来达到同样的效果,叫做快邮代电、航空代电。电和代电受公文程式的约束较少,高效简洁,但同样遵循基本的格式。初学者尤应注意的是, 电文为了减免字数,会使用韵母代日、地支代月的方法, 应作简单掌握。

1927年公文条例中的程式图样

二、公文用语分类

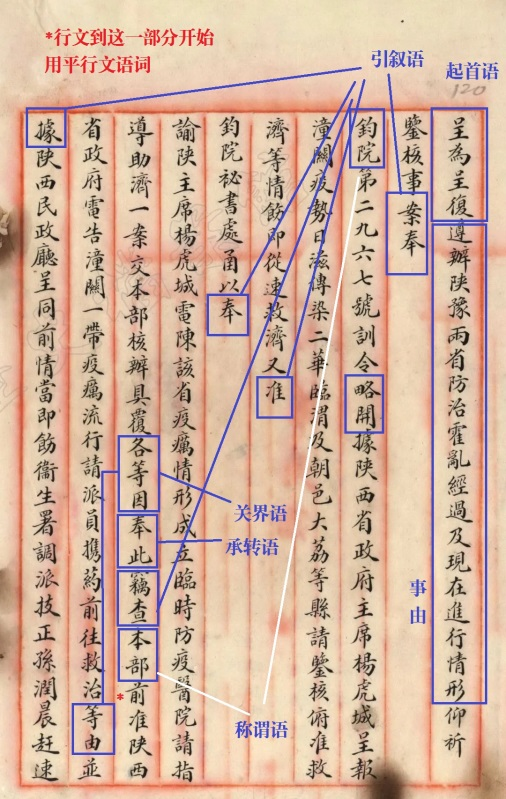

公文具有明显的八股性质,有固定的语言模式,结构上分为 叙由、依据、申述、归结 四大部分,简称起、承、转、合。先是叙述发文的事由;然后说明办事的根据,可以是法令、前案、先例,更多的是依据来文;讲完 “依据”以后,转入叙述发问者的意见和处理办法;最后就是得出结论,重申行文目的,与开头相呼应。如开头写“呈为呈请事”,结尾就是“里合具文呈请,仰祈鉴核示遵”。

这两句公文里常见的话,可能有些读者也没看懂,因为它们用的不是现代语法,而是半文不白,用语也是套路话。要让它 “说人话”,就得知道这些公文用语是什么、怎么用的,首先要进行一个分类讲解。

1、 称谓语,用在称呼前,例如钧、职、敝、该。

2、 起首语,用以带出事由,民国档案没有标题,只有事由,事由就是全文的主旨。

3、 引叙语,用在正式叙事之前,相当于 开场白 。一段终了又另起一段,也要加引叙语。

4、 关界语, 用在引叙来文之后 ,用来表示结束,例如等因、等由、等情。

5、 到达语,表示公文已经到哪里的词,也有划定界限的意思,如下、到、在案、有案。

6、 承转语, 用在转入自叙之前 ,常和关界语连用,例如奉此、准此、据此。

7、 经过语,指 第三方机构 的来文经过,和承转词性质类似,如前来、过府、到县、下部。

8、 关顾语, 关联到前文 的语词,如 “据呈前情”、“兹据前情”等,还有一个特例是“除……外”,这是关联到本文以外其它的行为,有人望文生义将其单列为一个“除外语”,这是不对的。

9、 准驳语, 下行文专用 ,表示主观态度,例如应、准、姑(且)、暂、可等。

10、 祈请语,就是客气话, 如果在下行文里则是督饬语 。

11、 结束语,全文都叙完总结用语,例如理合、相应、为此等。

12、 补助语,字面上解释是用于补助语气,实际上还是客气话。

能列出十二条来,就足够令人头疼了。有些朋友可能不太满意:我就是想看个档案,还要记得这么多?记其实是不用记的,但是要大致明白其含义,然后放到上、下、平三大类型里去理解,却也不难。这就和互联网黑话是一个道理,看起来都是莫名其妙的词儿,进入到那个语境中,利用汉字词语的意义自然发散,连蒙带猜,也就八九不离十了。

三、不同文种的惯用辞令

1、上行文用语

在称谓方面,下级对上级概称以 “ 钧 ”字,如“钧部”、“钧府”、“钧座”等,以示尊重,如果是非直辖的上级机关,还可以用“大”字,如“大署”。下级自称时用“ 职 ”,后加机构或人名,如“职部”、“职县”、“职 XXX ”,也可不加人名径称。

上行文的起首语关键字是 “ 呈为 ……事 ”,具体包括“呈为呈请事”、“呈为呈复事”、“呈为呈报事”、“呈为呈送事”等等。有人觉得,这两个“呈”是重复的,其实不然。“呈为……事”是一个固定的连缀结构,可以理解成“为了某事要上这篇呈文”,“呈送”或“呈复”是事由。

在说这事之前,一般会有个引叙语,常见的有 “ 案奉 ”、“案准”,说这件事是奉了某某机关的令、或是根据某人某文件的意思, “奉” 是敬称,对应的是上级, “准”对应是平行机关。说到自己这方面,就是下级对上级,要用“窃”字打头:窃查、窃自、窃据。

叙明事由后,总少不了一个 “ 仰祈鉴核 ”,希望上级进行鉴察核查的意思。如果还有别的要求,就直接加在后面,如“仰祈鉴核施行”、“仰祈鉴核示遵”、“仰祈鉴核备案”等。这意思也好区分,要么是下级直接提了方案,请核准实施,要么是下级请上级给个方案,准备照着办,这些都指望着“您给个话儿”。不需要回话的,就单纯报告个事情,那就备个案,方便以后查稽。

如果这事情阐述得比较长,一段到下一段之间可能会有关界语,比如 “ 等因 ”,就是把前文作一个结束,如果来文所叙不止一件事情,就用“各等因”来总结。“等因”还会和承转词“ 奉此 ”结合在一起,下面连接起自述的话了。这两字的结合也造出了一个成语,常用来指意官样文章的古板繁缛。

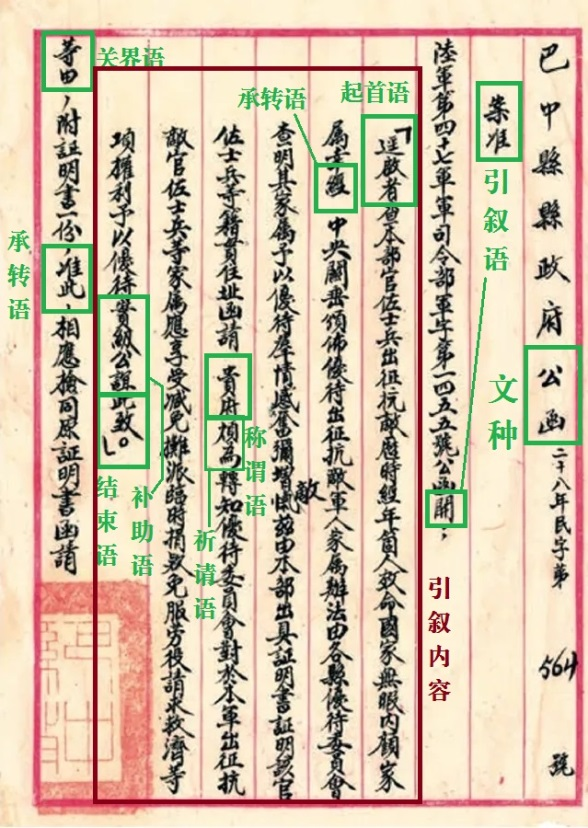

2、平行文用语

称谓方面,对方加 “贵”、“大”,自己加“敝”或“本”,用“为咨……事”作起首语。请人帮忙是为咨请事,要领钱领物是为咨领事,要商量个办法就是为咨商事。如果用的是公函,就用“ 迳启者 ”、“迳复者”,“迳”是直接说事的意思,如要表示恭敬可以换成“谨”或“敬”。

平行文相应的引叙语,就是 “查”、“案查”、“准”、“案准”,引叙前文内容时也可以用“内开”、“咨开”、“节开”、“略开”,前两者是照抄,后两者是节录或简述前文,只摘抄重点或相关的内容。

关界语、到达语、承转语,和上行文不同的就是没有强调恭敬的态度,所以就把 “奉”这种敬称换掉, “奉此”改成“准此”,“等因”改成“等由” 即可。但是平行文也多是央人办事,该客气也得客气,祈请语还是少不了。如 “即希”就是十分希望,“查照”是查明照办,还有“烦请”、“赐复”、“见复”之类,一看便知,不再赘述。如果还要客气,最后还要来些“为盼”、“为荷”、“实纫公谊”、“是所至盼”的套话。

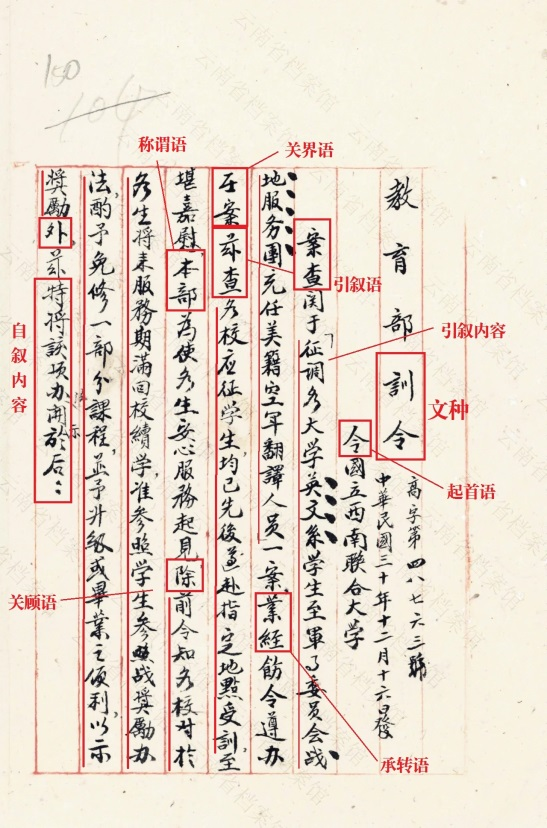

3、下行文用语

下行文的用语,就要带上一点官气了。一般称自己为 “本”,称对方为“该”,“令仰该部遵照施行”,“该部”就是收文的那个部门了。下行文的起首语和文种性质有关,如任命状以“特任”、“特派”、“任命”开头,布告就是“为布告事”,通令就是“为通令事”,其后加些特定文字,如“兹修订县政府组织法,公布之,此令。”

这里要注意的是训令,前面说过,训令是对下级呈报事项的回复指令,就有些分别,如 “为令知事”、“为令遵事”、“为令饬事”等,分别是让下级单位知道什么、做什么、怎么做。既然是回复下级,还可能会以“ 呈悉 ”起首,表示已经知道了,看过了。如果是电文,会说“电悉”、“文电悉”—— 12 日的来电收到。

下行文的引叙语用 “ 据 ”,和前面上行文的“奉”、平行文的“准”是一个用法,还可能具体写成“案据”、“兹据”、“前据”、“现据”等。引叙内容是下级或第三方提供的,会用“查得”、“照得”、“呈称”、“声称”等。关界语用“等情”、“等语”、“各等情”,相当于前文的“等因”、“等由”;承转语就没有什么特定的,关键是一个“经”字:当经、即经、业经、前经、旋经等等。

下行文另一特点,就是有些准驳语和督饬语,用来表示态度和希望。下级如果有什么意见建议,同意的话上级要回复 “准”、“可”,语气弱一点用“姑”、“暂”,大概是我也没有更好的法子,先这么办吧!如果不同意,按语气轻重用“碍难”、“万难”、“不准”、“不合”、“非是”等等, “应毋庸议” 也很常见,意思就是不行,不必再提了。现代公文里,有介于同意和不同意之间的话术,如 “拟同意”、“原则上同意”,民国公文也有,用得最多的就是“未便”。 “未便”按理是肯定的意思 ,但表达出来就是并不完全同意,上级还有些顾虑,这时候下级处理就要掂量了。领导话讲完了,最后还要加上一些督饬语,如 “有厚望焉”、“勿延”、“毋稍”、“致干”、“定予”等,相当于再叮咛几句,别把事情办坏了。

审读民国档案基础的知识,大概也就这些,剩下来就是辨认字迹的问题,那么便有两点:一是要 熟悉繁体字 ,看不惯竖版繁体,肯定是寸步难行的;二是最好懂一点草书,知道行笔大致的习惯。如果嫌第二点实践困难,或可用软件帮忙,例如 “字鉴书法识别”小程序,能看个五五开,自己再做个验证。

最后讲几句文学话结束这篇小科普。第一次看到民国档案时,有一种无从下手的窘涩,是很正常的。那些潦草的墨迹在发黄的纸张上绽开、流转,像历史现场的陈血,引你沉入混沌不清的事实与虚构的乌合中。档案的字面不代表真实,即使你完整破译了每一个标点符号,它仍然与你有所隔膜。但是,唯有跨过这些藩篱,才能遇见那些从未被表述过的历史。

作者系中国第二历史档案馆馆员,文中所有档案图样均来源于官方公开发表文章