日本最初的写经在天武天皇元年(672), 《正史》载有 :“始聚书生 ,于川原寺写一切经。 ”

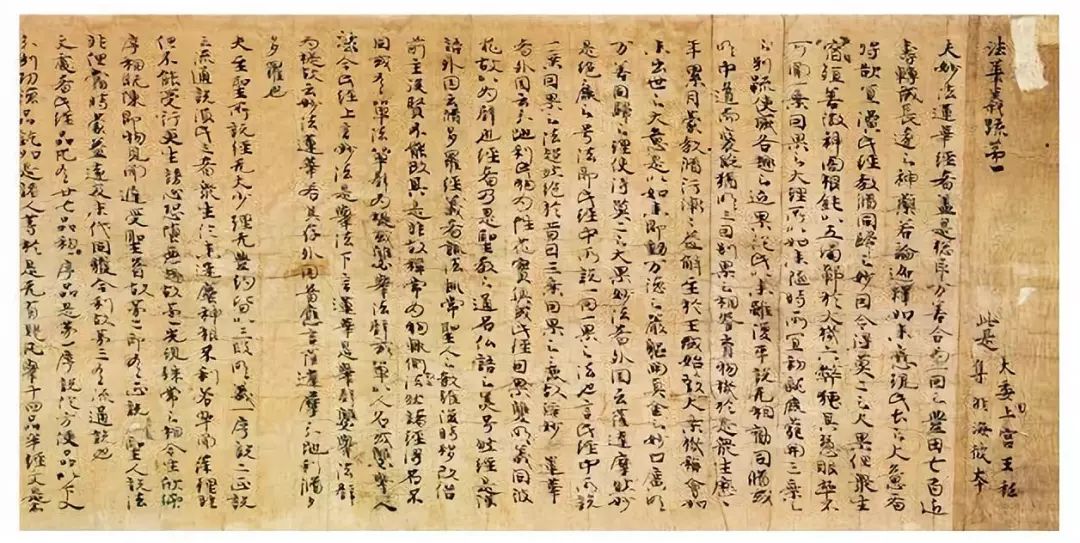

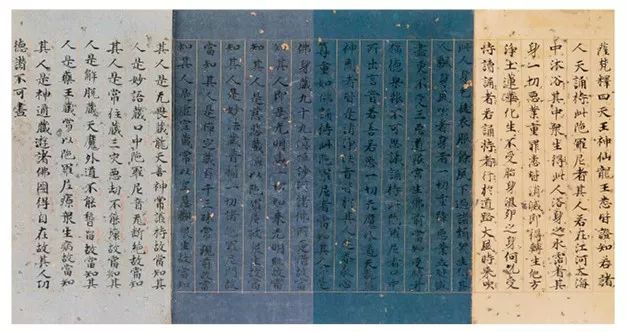

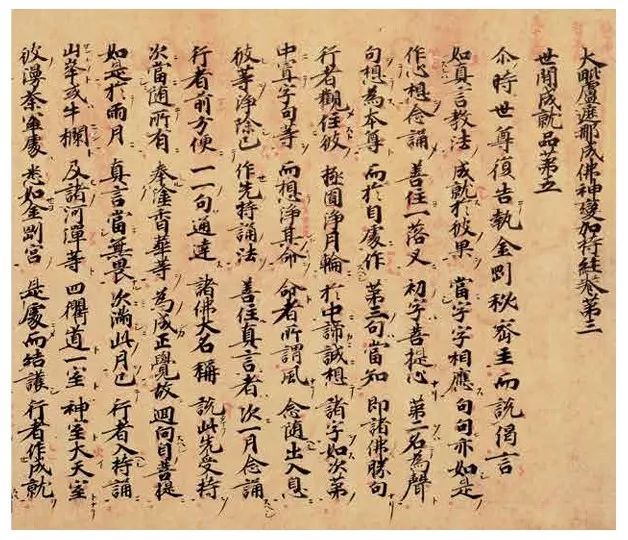

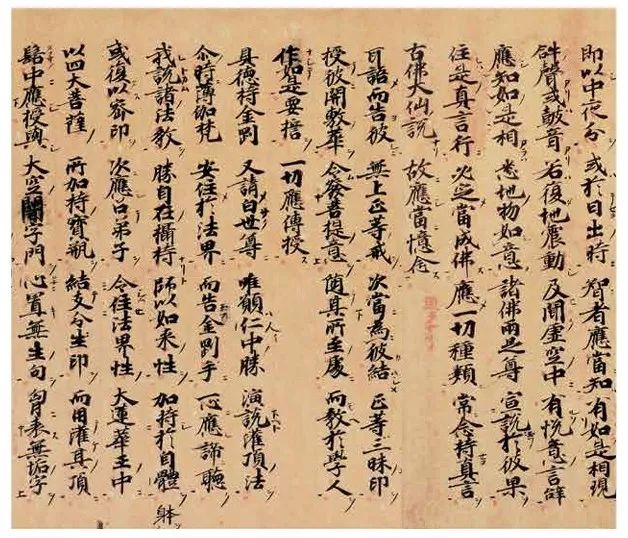

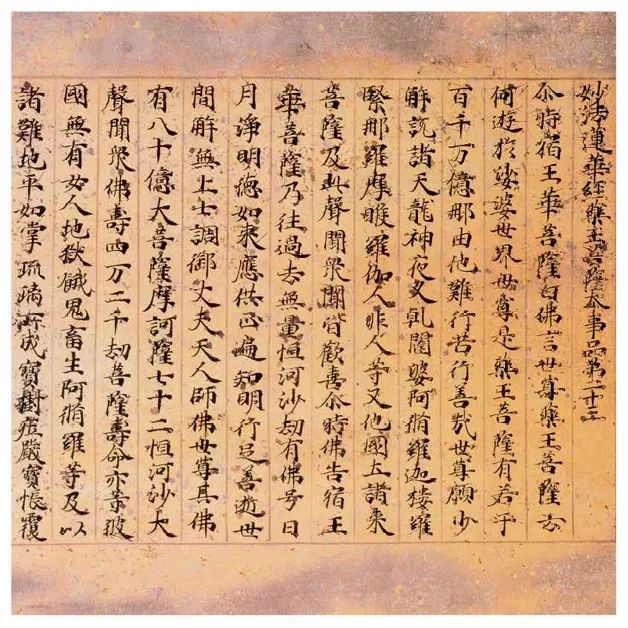

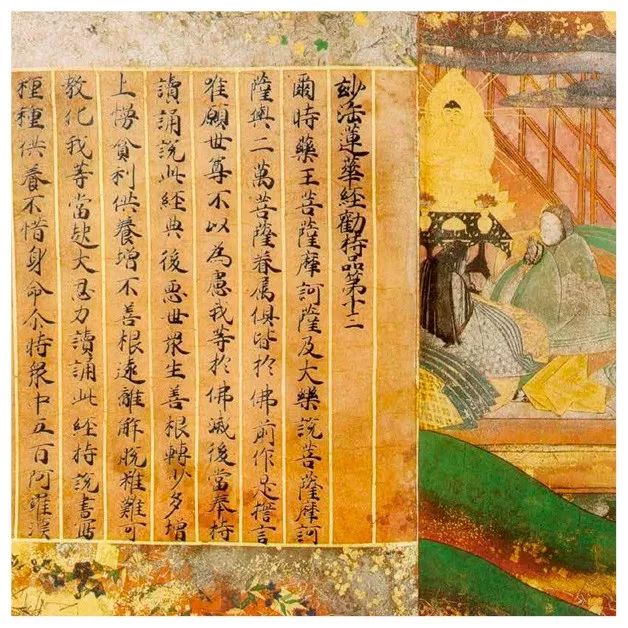

《法华义疏》四卷

纸本墨书 飞鸟时代 宫内厅藏

传为飞鸟时代圣德太子(574—622)亲笔书写的《法华义疏》,是现存日本最古的纸本墨书,也是日本书道史上最重要的遗墨。最早见于天平十九年(747)二月《法隆寺伽蓝缘起并流记资财帐》中记述圣德太子御制《维摩经疏》(三卷)《胜鬘经》(一卷)。

此卷书法深受中国六朝时代书风的影响,运笔中锋圆润,笔墨纵横淋漓,与正仓院所传存的《新罗国官文书》有颇多相似之处。因此,可以推测这种六朝书风是通过新罗、百济国传到日本的。

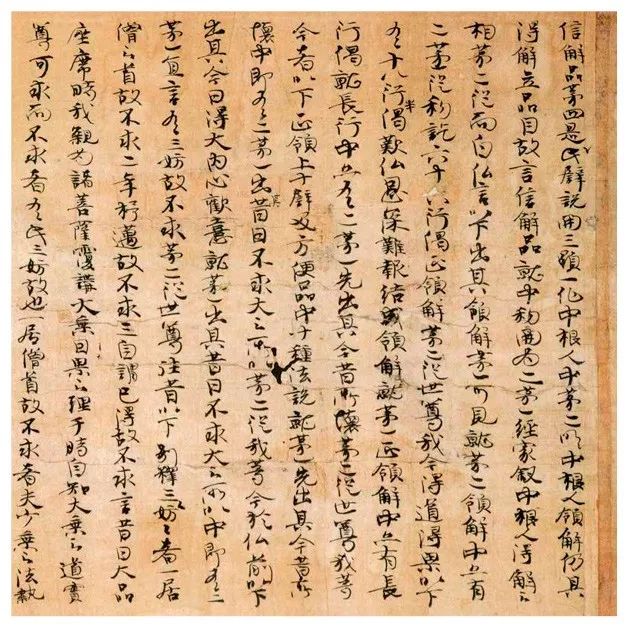

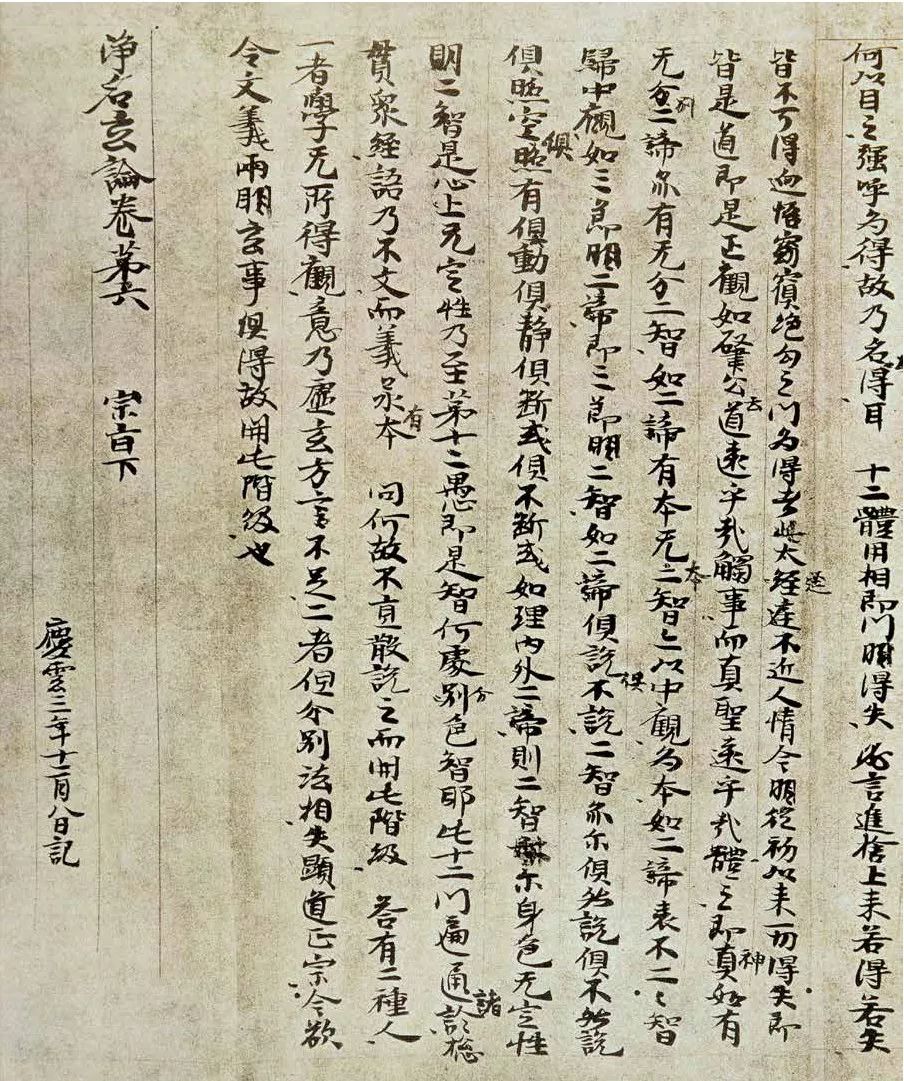

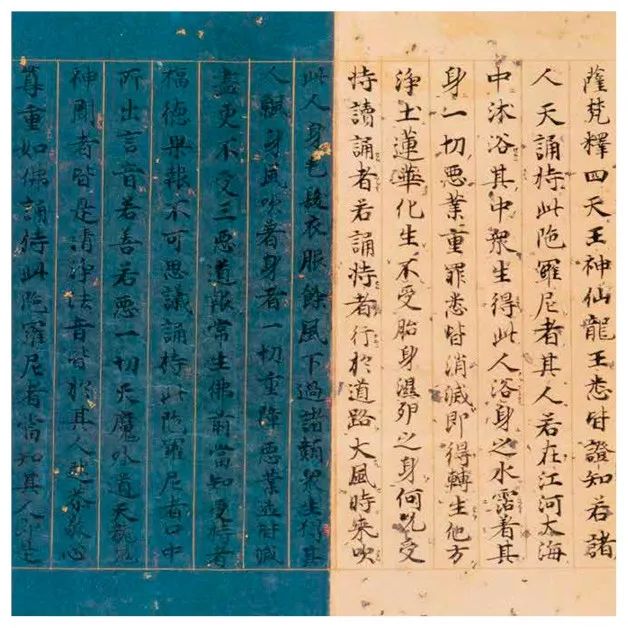

《净名玄论》卷第六(局部)

纸本墨书 庆云三年(706) 收藏地不详

《净名玄论》共有八卷。它作为有明确纪年的写经,其重要性和影响力仅次于《金刚场陀罗尼经》。在楷书的结体里边,行草书的笔意融入其中,表现出浓郁的六朝时代的书风,是留传至今的七世纪末八世纪初六朝时代书风的代表性遗品。

奈良时代

日本写经史上最为辉煌灿烂的是在奈良时代(710—794)。

这段时间,中日关系十分密切。 日本政府派遣唐使 20余次,大批僧侣、学生留学于唐朝首都长安,长期深入接触并学习中国盛唐文化。

吉备真备、阿倍仲麻吕、最澄、空海、圆仁等大批的僧侣来中国求学,把佛教作为学问来研究。他们又都通晓经史,长于文艺。在归国之际,他们不仅得到了佛教教义的真传,同时带回了大量的中国书法名品真迹和佛教经典。从而影响了整个日本奈良时期及以后的书风。

奈良时代的写经书风大体上可以分为三个时期。

第一期,从天武持统朝至天平初年(686—729)。写经以滋贺县太平寺、常明寺和东京根津美术馆藏的《和铜五年长屋王发愿大般若经》和《神龟五年长屋发愿大般若经》为代表。写经风格主要在残留六朝书风余韵的同时,尚处在消化吸收隋唐样式的过渡时期。

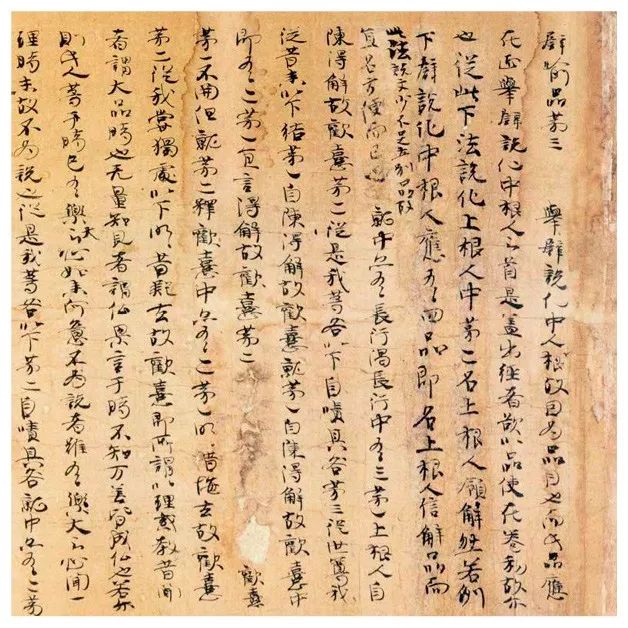

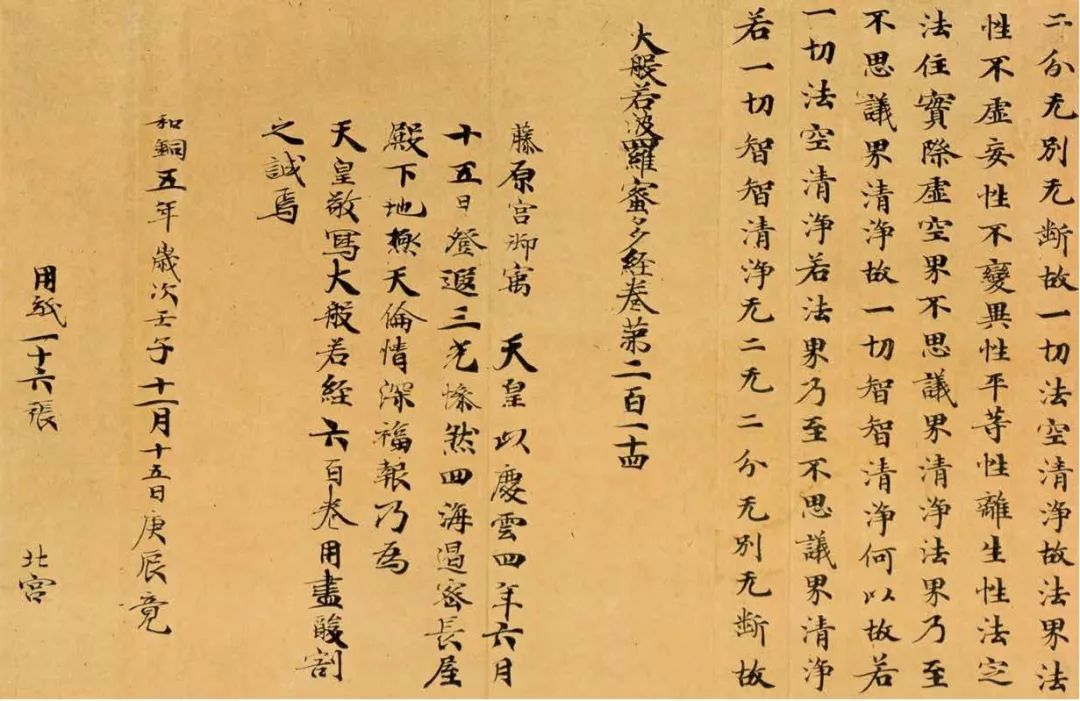

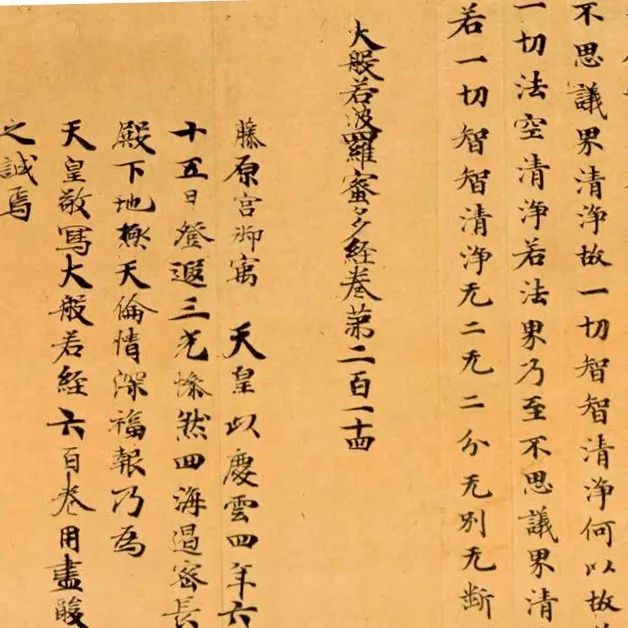

《大般若经》卷第二百一十四(局部)

纸本墨书 奈良时代和铜五年(712) 资贤太平寺藏

使用黄麻纸,未施界格是其特征。在规整宽博的小楷点画中,可明显地看出隋代样式的书风。通篇书体谨严,笔法劲健,与奈良时代的写经相比较,似乎多存有隶书笔意。

《大般若经》是《大般若波罗蜜多经》的略称。“般若波罗蜜多”,意为“通过智慧到彼岸”。唐玄奘(约600—664)编译六百卷《大般若经》,开创了中国译经史上的新格局。日本庆云四年(707)六月十五日文武天皇御崩,长屋王为了悼念文武天皇,于和铜五年(712)敕令书写《大般若经》,这是六百卷之中的一卷,通称《和铜经》。此经的书写比在中国晚近五十年。这部写经代表着官立写经所成立之前,即奈良时代前期的遗品,也是日本现存最古的《大般若经》。

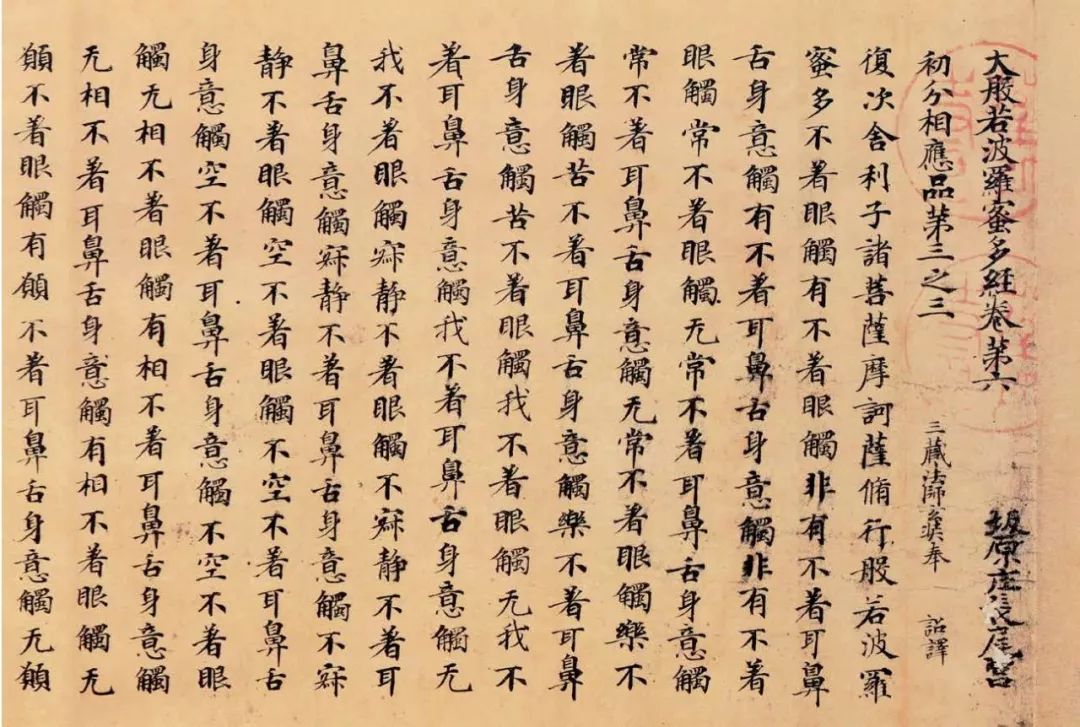

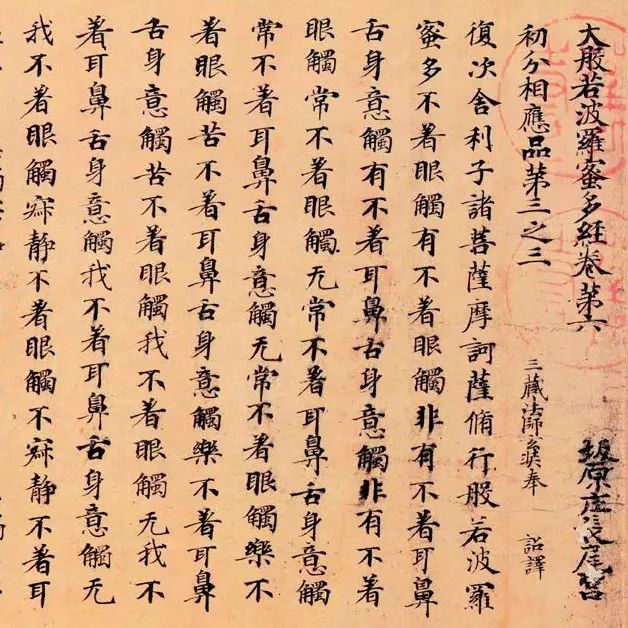

《大般若波罗蜜多经》(《药师寺经》)

局部纸本墨书 时间不详 京都市圆福寺藏

此经以每行十七个字书写在黄麻纸上。书写年代为和铜年代以后至天平年间,即灵龟、养老、神龟(715—728)时代。现存平安、镰仓补写经六十二帖,镰仓版经二十三帖,构成完备的六百帖经卷,远胜于奈良初期和铜经五百一十五帖。卷首押“药师寺印”两圆朱文印,背面押“药师寺金堂”黑印,可见是由药师寺传承而来的。

第二期,从天平六年至天平胜宝年间(734—757),是奈良时代的鼎盛时期。

佛教成为国家宗教,写经事业和造寺、造像一度成为国家的事业。此时已经拭去了六朝书风影响的痕迹,表现出接受隋唐书风影响的写经书体。其代表首推《光明皇后御愿经》。

《千手千眼陀罗尼经》一卷(局部)

纸本墨书 奈良时代 京都国立博物馆藏

玄昉(?—746)从日本天平十三年(741)七月至天平十五年(743)四月,在皇后官职的写经所书写的。本卷也正是这一时期玄昉书写的一千卷中《千手千眼陀罗尼经》唯一现存的。

玄昉为日本僧人,大和(今奈良县)人,灵龟二年(716)奉敕与吉备真备一起作为留学僧入唐,从智周学法相宗教义。回国后,他在兴福寺传法相宗,并参与筹建东大寺等工作。奈良时代的鼎盛时期,他作为中国文化的推进和传播者,起到了巨大的积极作用。

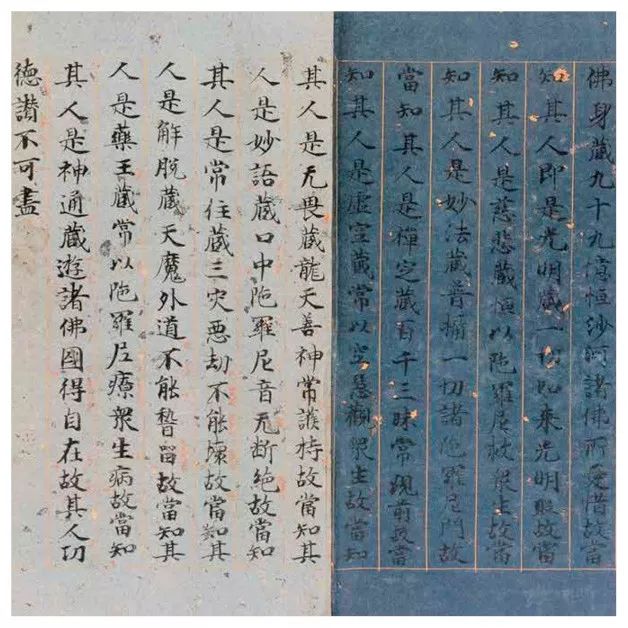

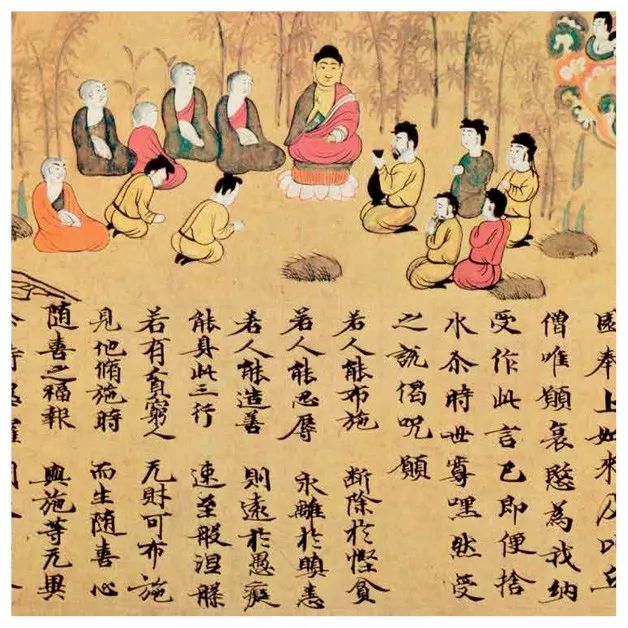

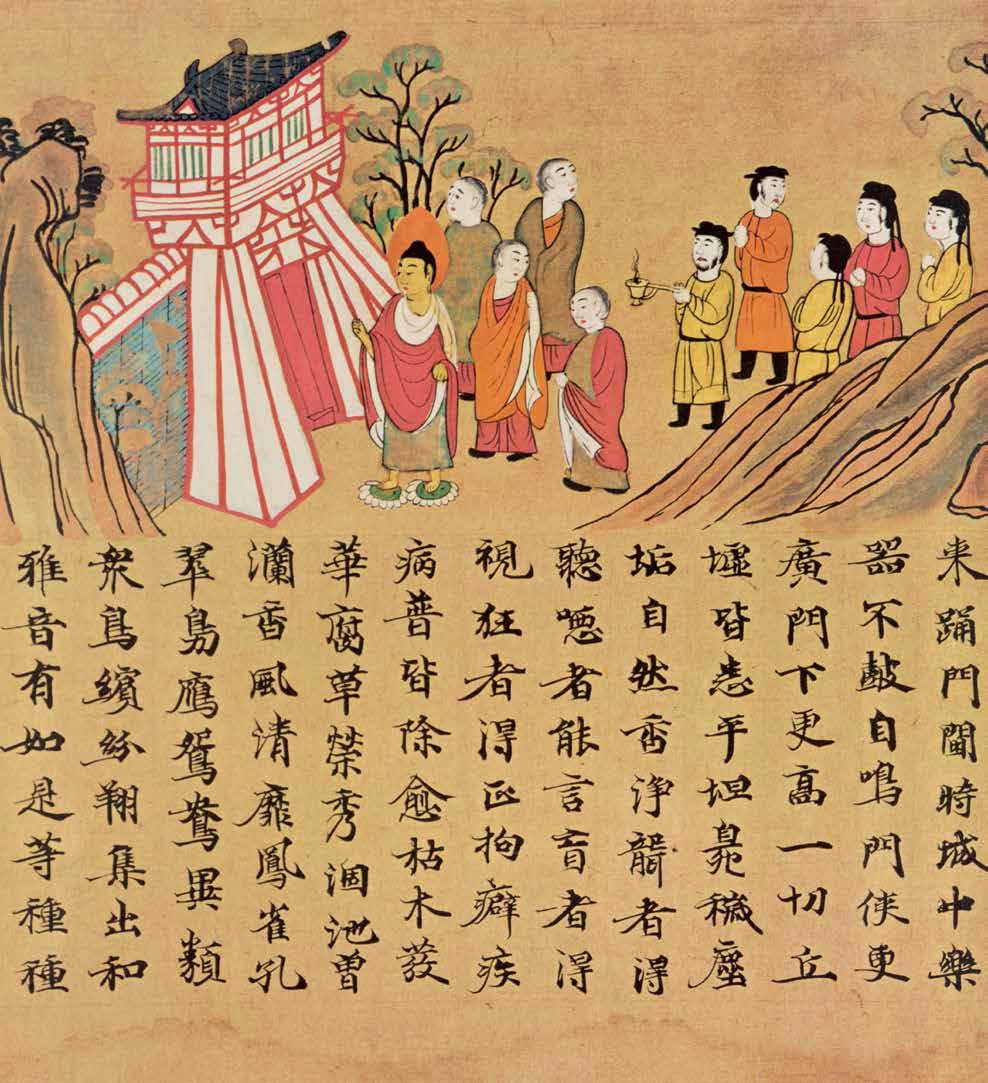

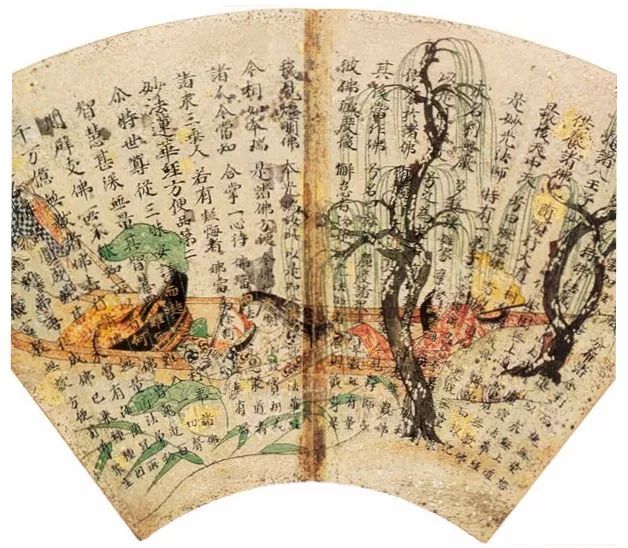

莲台寺本《绘因果经》第三卷(断简)

纸本着色 奈良时代 奈良国立博物馆藏

这是依据释迦成道以至形成教团的半生传记以及前世因缘绘制而成的《过去现在因果经》图卷,记录了从释迦前世的因缘始,经诞生、修行以至成就佛道的现世诸事相,表明了释迦在前世所积的善因,在现世取得成道的正果。

本品为莲台寺本(原八卷中的第三卷)卷末的一部断简,描述释迦出家的契机和向父亲请求出家的经过。书法以整然的楷书书写,与醍醐寺本一样,是出自写经所的写经生之手。天平时代的绘画受中国影响极为显著,是沿袭中国隋代以来的绘画样式,特别是受盛唐时期的铁线描绘画及唐代仕女画的强烈影响。绘画的构图及所描写的人物朴实无华,选用高明度的朱磦、土黄、花青、白色颜料等,色彩显得格外鲜艳、生动而富有立体感。

第三期,从天平宝字年间至宝龟年间(757—770)。

经卷的抄写本中温雅的书风不知不觉地逐渐消失了,取代它的则是富有创意的新兴书风。传圣武天皇《贤愚经》亦称《大圣武》即是这一时期的典型代表。

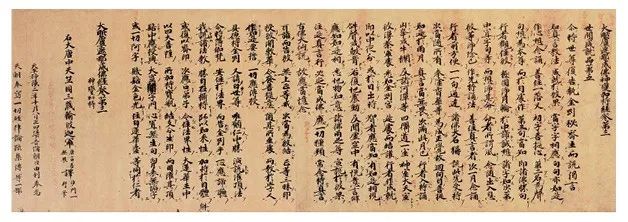

《大毗庐遮那成佛神变加持经》卷第三(局部)

奈良时代 奈良西大寺藏

《大毗庐遮那成佛神变加持经》亦称《大日经》,与《金刚顶经》一并成为真言密教宗的根本经典,全七卷。这部《大毗庐遮那成佛神变加持经》,是吉备由利在天平神护二年(766)为称德天皇发愿而书写的一切经五千二百八十二卷中的遗卷。

吉备由利(?—774),真备之子。天平宝字八年(764)正五位下。神护景云二年(768)从三位上。同五年正月二日薨。此经写完后,奉纳于西大寺的四王堂。文中标有“平安时代长保二年(1000)”的注音符号(白训点)、承历二年(1078)的朱批(朱乎古止点)、天文十六年(1547)的黑笔注音(墨训点),由此可以窥出此经是作为教科书来讲读的范本,文字丰润,格调高雅,是奈良时代后期写经的代表作。文中的句读是从国语学的角度加上去的,也颇引人注目。

平安时代

继奈良朝之后的平安时代(794—1192),在长达四百多年的时间里,孕育和造就了真正意义上的书法家“平安三笔”和“日本三迹”。这一时期,写经也就同众多的和歌集一样,带上了浓厚的装饰趣味和丰富多彩的视觉效果。

在各种颜色的写经料纸上撒上金银箔,并描绘出纤细精巧的图案或大和绘纹样,配上水晶或玛瑙轴头,其中卷绳和条带也十分考究,绚丽豪华,正与平安王朝优雅安逸的生活色彩相一致。这一时期,在众多的装饰经中,《法华经》居于首位。根据这部经的教诲,写经可以积功德,并且说女性也可以成佛。于是,对这部经典的信仰就深深地扎根于女性的社会生活中。

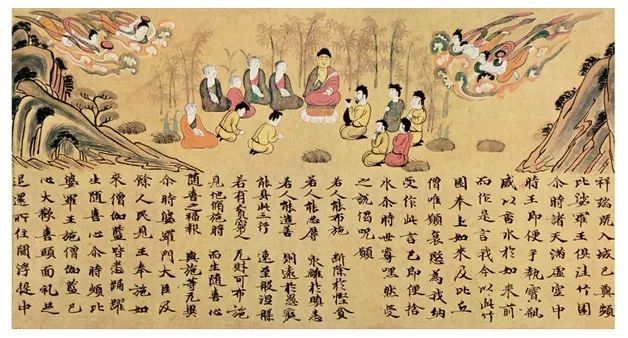

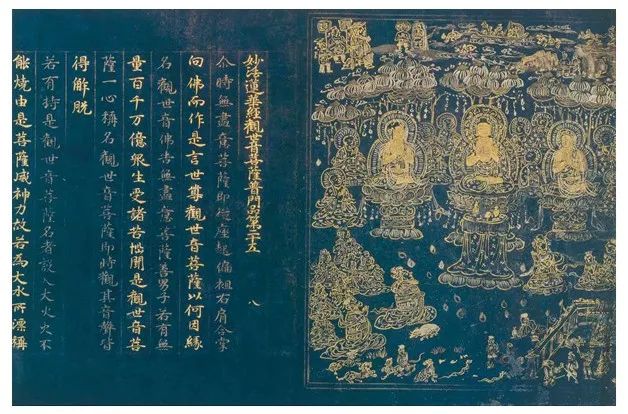

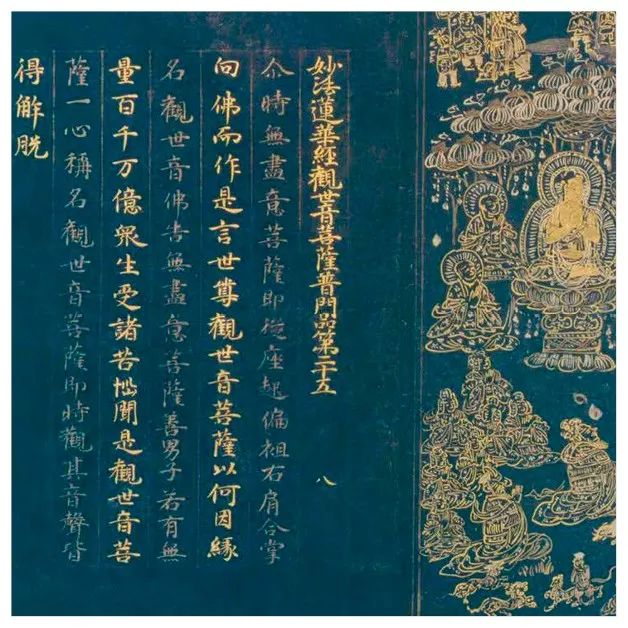

《绀纸金银交书法华经》八卷(局部)

材料不详 平安时代 滋贺延历寺藏 尺寸不详

该卷《妙法莲华经》是作者在绀纸上用金银泥描绘宝相华唐草纹样,并绘出释迦说法相和经意绘图案,以及在绀纸上施以银界线,以金字和银字相互交换的形式抄写的。寺传抄写本经的作者为慈觉大师(794—864),他曾是比叡山第三代座主。从其优美的书风来看,应是平安时代中期的写经。从佛像、树木等构图上来说,似乎更多地保留着敦煌绘画的古风。

它作为现存最古品的写经在绘画史上也享有重要的地位。

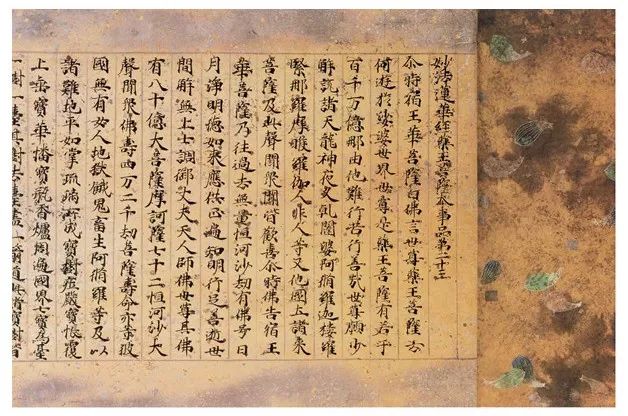

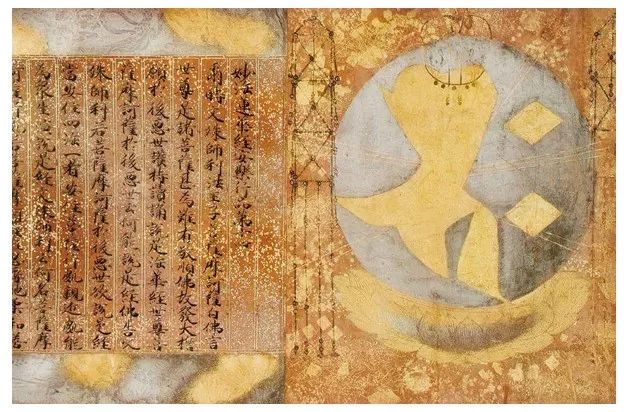

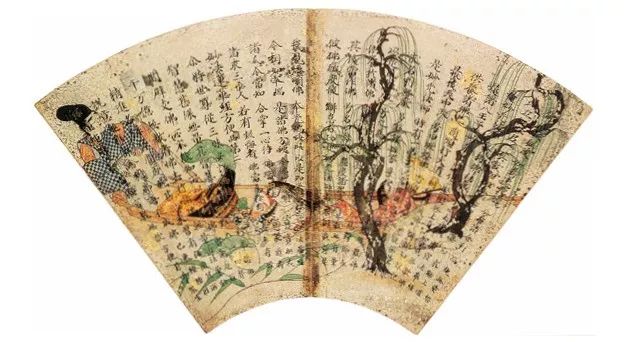

《法华经》(《久能寺经》)十九卷(局部)

材料不详 平安时代 静冈铁舟寺藏

现存日本最古的装饰经为《久能寺经》一品经。

使用的料纸极尽妍丽,在散金纸上彩绘出各种图案,每卷写经无一雷同,各具特色。这部一品经仅散失《五百弟子品》和《分别功德品》三卷,其余的写经分别藏在铁舟寺、五岛美术馆、武藤家、东京国立博物馆等。

这部写经极好地表现出崇尚豪华的平安贵族唯美主义的生活情调,同时也反映出往日尊严的宗教已走向世俗化的倾向。此外,装饰经还有爱知热田神宫的《法华经涌出品》、栃木轮王寺的金字《阿弥陀经》、和歌山道成寺的色纸《千手千眼陀罗尼经》、东京大东急纪念文库的白描绘料纸《般若理趣经》、东京国立博物馆的白描绘料纸《金光明经》卷第三(《目无经》)、福井称念寺的《净土三部经》等。

此外,还有一大批素以华美著称的装饰经。如平氏一门为祈祷繁荣而奉纳给严岛神社的《平家纳经》和《法华经》,写经文字与绘画相结合,始创出一种新的气氛。

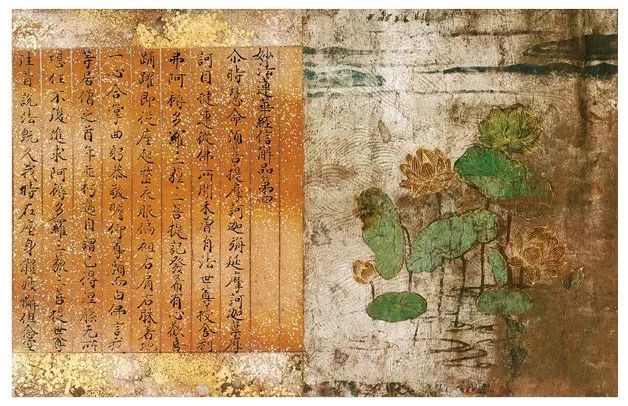

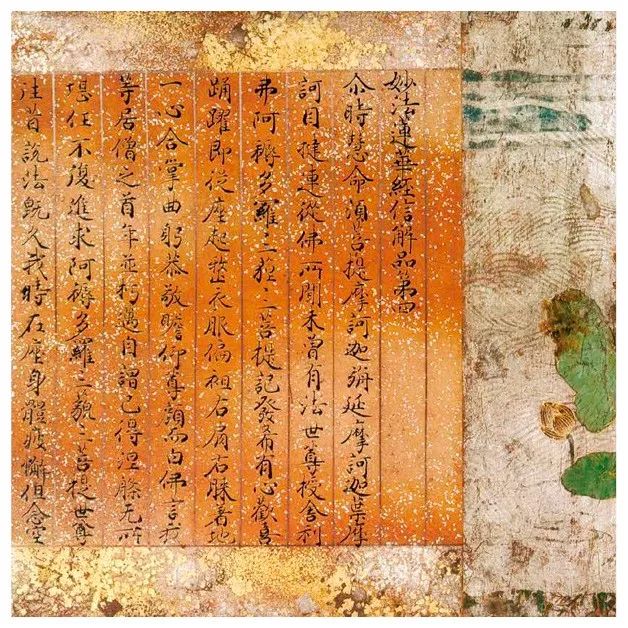

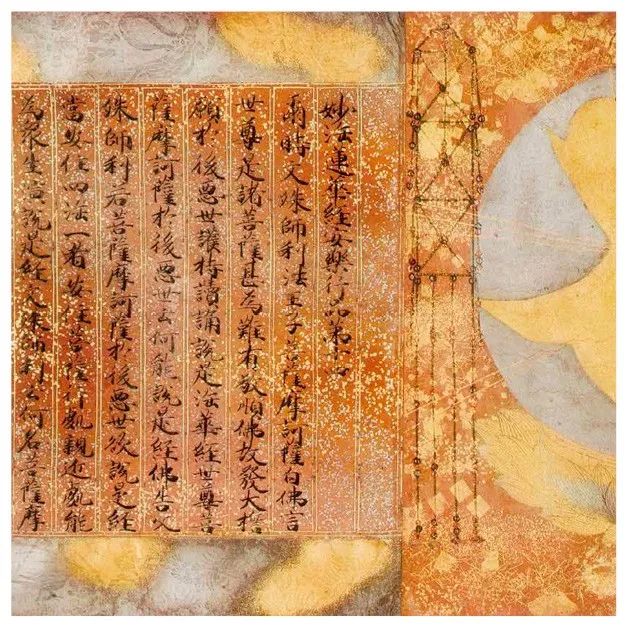

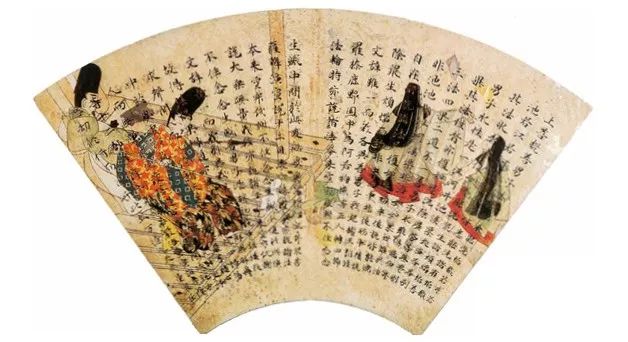

《平家纳经· 信解品》局部

材料不详 十二世纪后半叶 广岛县严岛神社藏

在用银箔画有石叠文的料纸上,几朵莲花生长在荷花池中。硕大的莲花盛开着,在花叶的中间又有含苞待放的花蕾,石绿的莲叶上用金线表现叶筋和花瓣,在银色的画面上显得格外耀眼。莲花也被称为佛教之花。在这部《法华经》中,画面的暗部处理,寓意莲花“出淤泥而不染”的高尚品质。据说在极乐净土的荷花池中,观世音菩萨手持莲花迎接和阿弥陀如来一起乘莲花而来的往生者,将他们送往极乐世界。

《平家纳经》除“信解经”之外,以莲花为题材的还有“人记品”“随喜功德品”“普贤菩萨劝发品”“无量义经”等。每部写经的表现手法都不一样,在构图上强调个性表现,力求新颖。

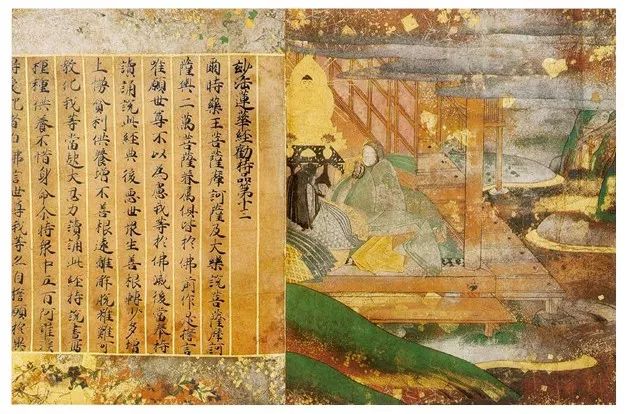

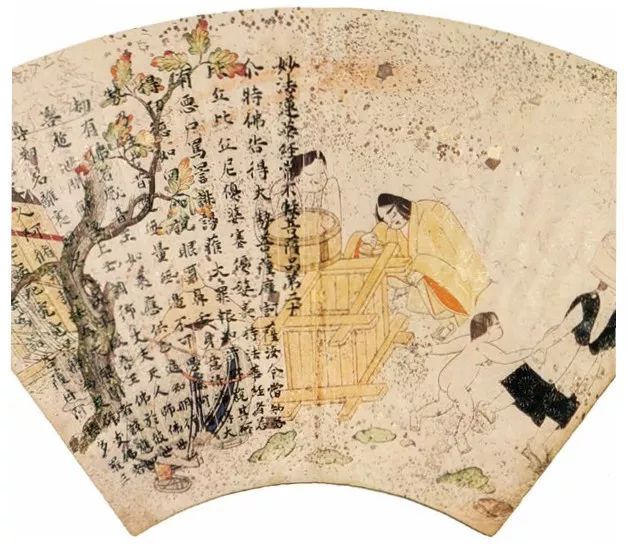

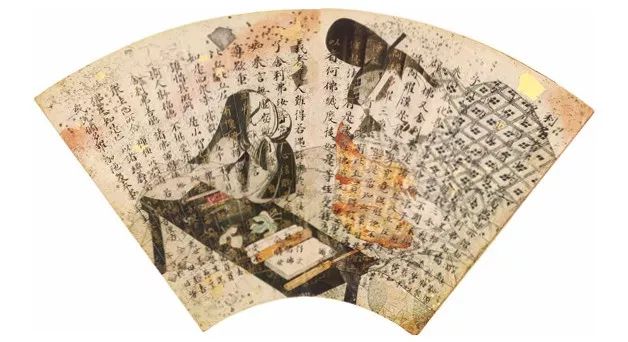

《平家纳经·劝持品》

材料不详 十二世纪后半叶 广岛县严岛神社藏

在和室的佛堂里,一位老尼手拈着念珠合掌而坐,还有一位黑发小尼与之面对而坐,旁边安置着散放灿然之光的阿弥陀佛像,还有两个花瓶和一盏香炉,可见这是一个上流社会的持佛堂。佛堂外,描绘出美丽的庭院,悠悠白云,潺潺流水,碧绿青山。野花、鲜草、嫩叶、枝条与云母、沙点等交织在一起,构成了富丽堂皇的装饰美氛围。

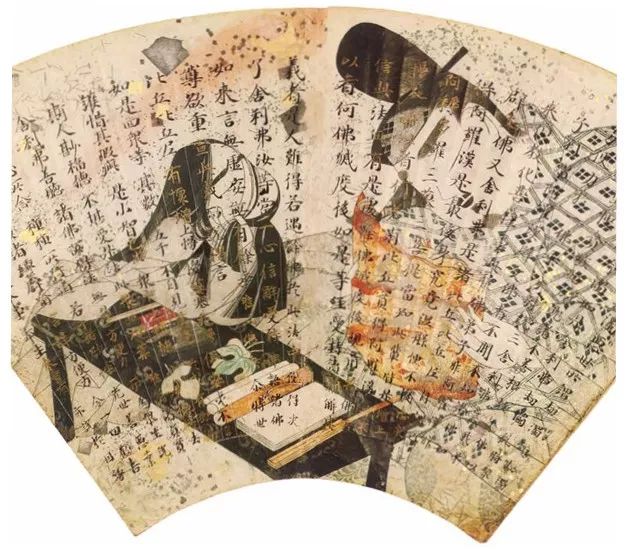

《平家纳经· 安乐行品》(局部)

材料不详 十二世纪后半叶 广岛县严岛神社藏

《安乐行品》,讲述四种安乐行的功德说。它作为《法华经》中最为高妙的经典,描绘出了被誉为百兽之王的金毛狮子朝向天空怒吼的姿势。图中以梵字为意匠造型,两侧垂吊着潇洒的玉幡。纤细的华幔似乎随着微风摇曳晃动,透出一种可爱而庄严的美。又配置以单纯且具安详之趣的梵字,显得更加洗练和调和。整个画面洋溢着一种新颖的装饰美趣味,在《平家纳经》中也是绝无仅有的。

《法华经·无量义经》(《开经》)

纸本着色 十二世纪后半叶 大阪四天王寺藏

《无量义经》,北齐昙摩迦陀耶舍译,一卷,三品。其认为世界万有“性相室寂”,唯有认识于此,才可摆脱轮回,达到解脱。

平安后期的佛教,则转向祈祷国泰民安、圣寿万岁和五谷丰登,将着眼点更多地放在现世的利益上。

佛教已经不像以前那样神圣了,从贵族上流社会的唯美生活所陶冶出来的装饰写经,甚至带有一种游戏般的意味。

从宗教的立场上来说这或许会成为批判的对象,但从另一角度而言,它为日本书道史留下了灿烂多姿的文化遗产。

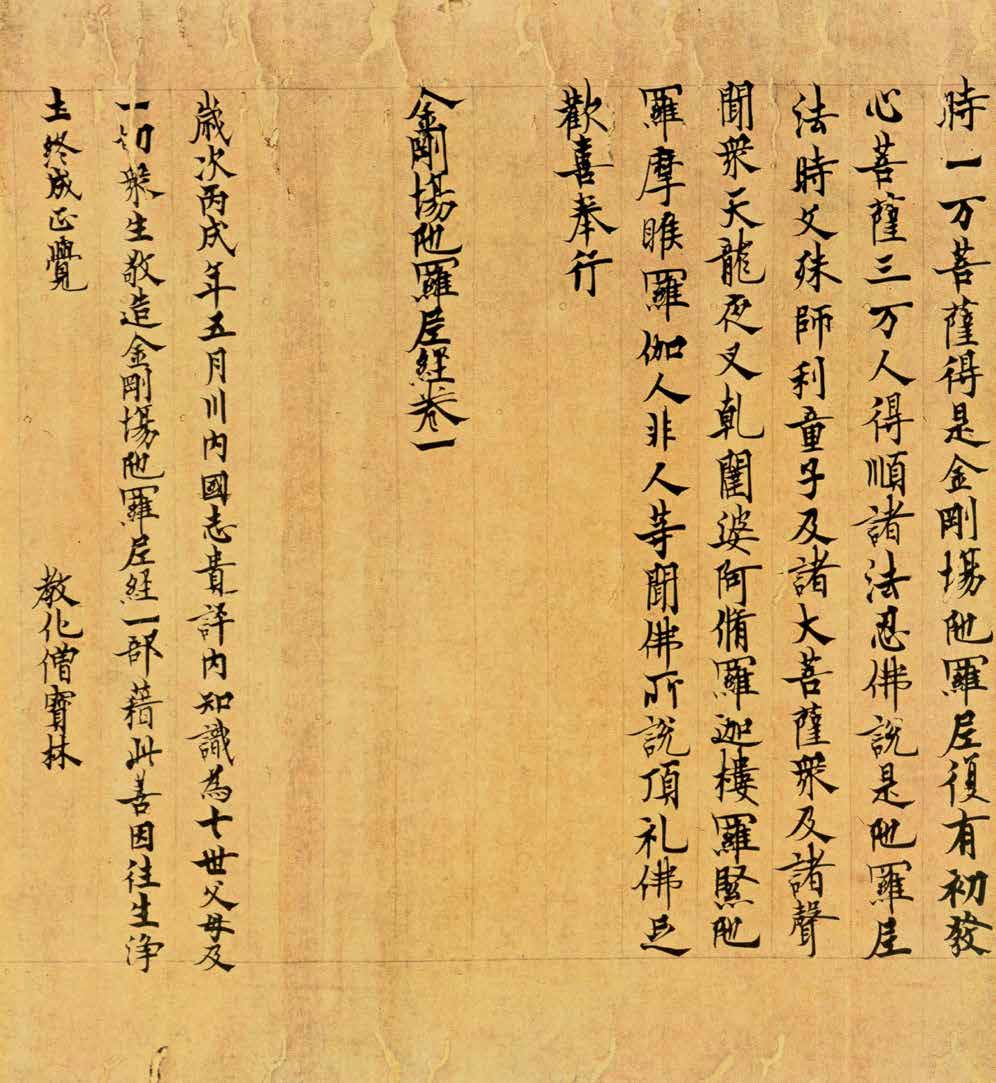

《金刚场陀罗尼经》卷一(局部)

《金刚场陀罗尼经》卷一(局部)

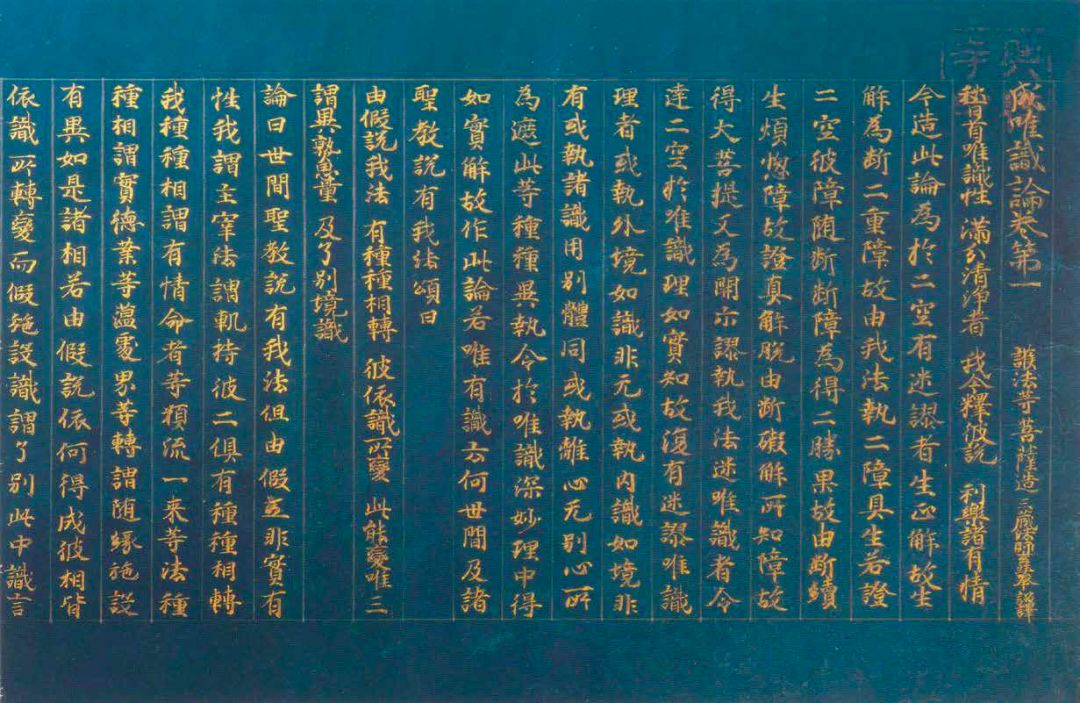

绀纸金字《成唯识论》卷第一

绀纸金字《成唯识论》卷第一

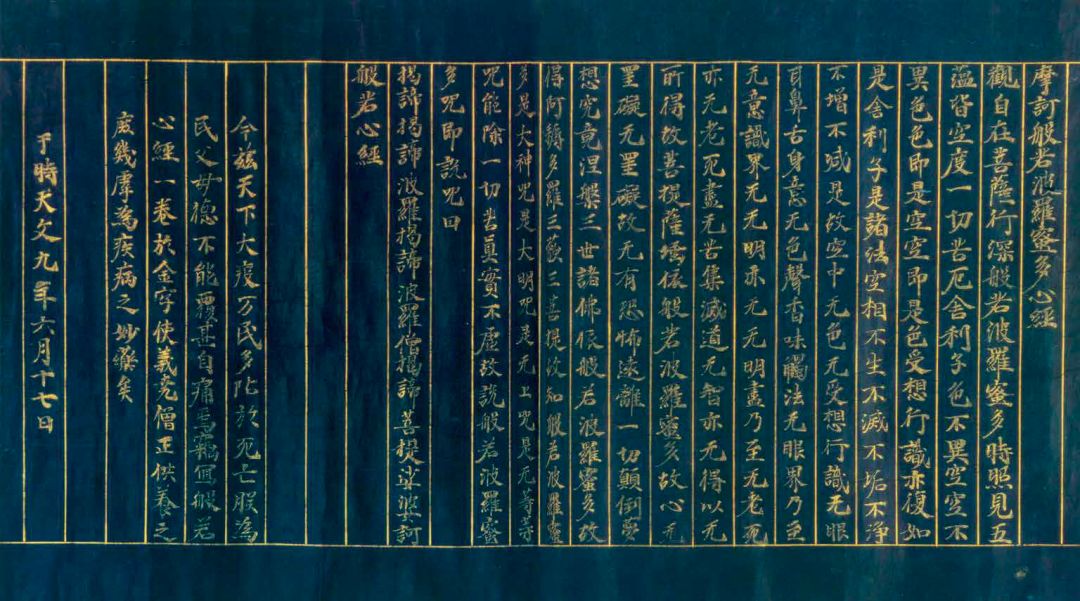

绀纸金字《般若心经》(后奈良天皇宸翰)一卷

绀纸金字《般若心经》(后奈良天皇宸翰)一卷

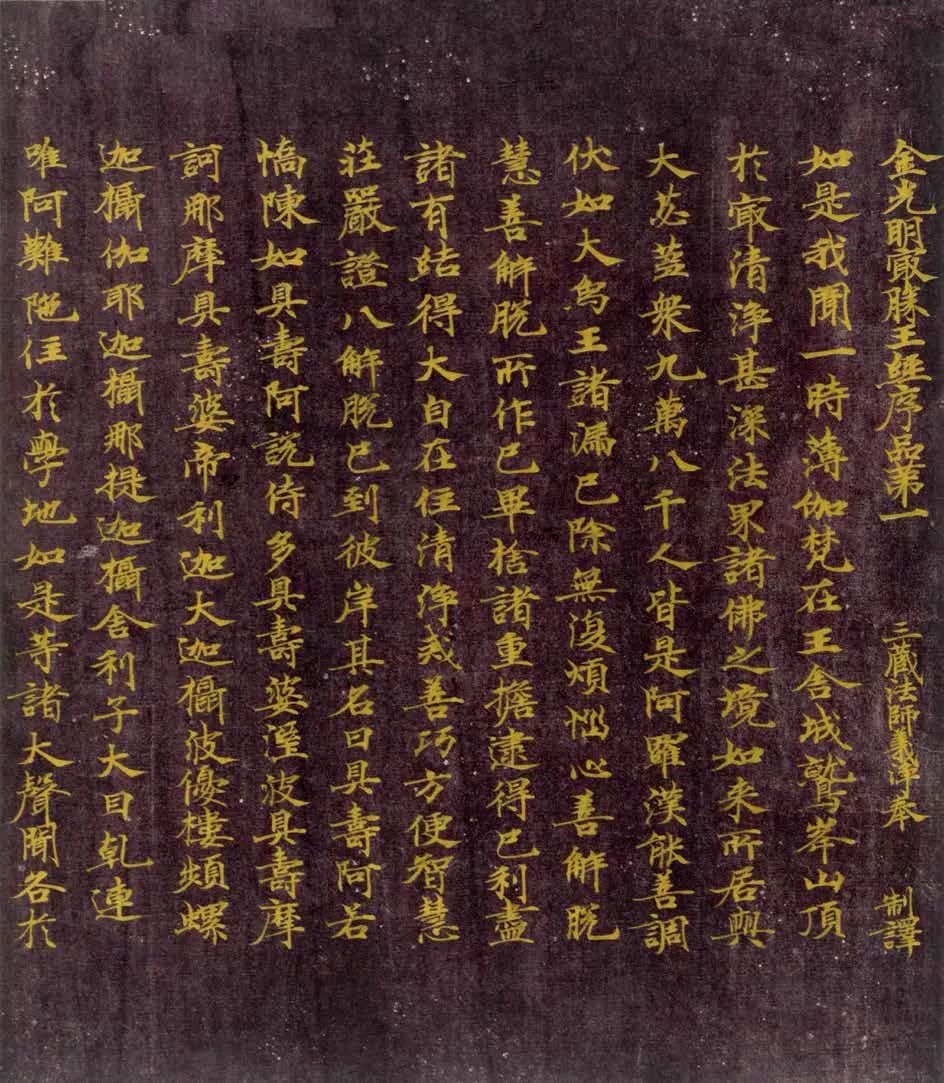

紫纸金字《金光明最胜王经》(《国分寺经》)

紫纸金字《金光明最胜王经》(《国分寺经》)

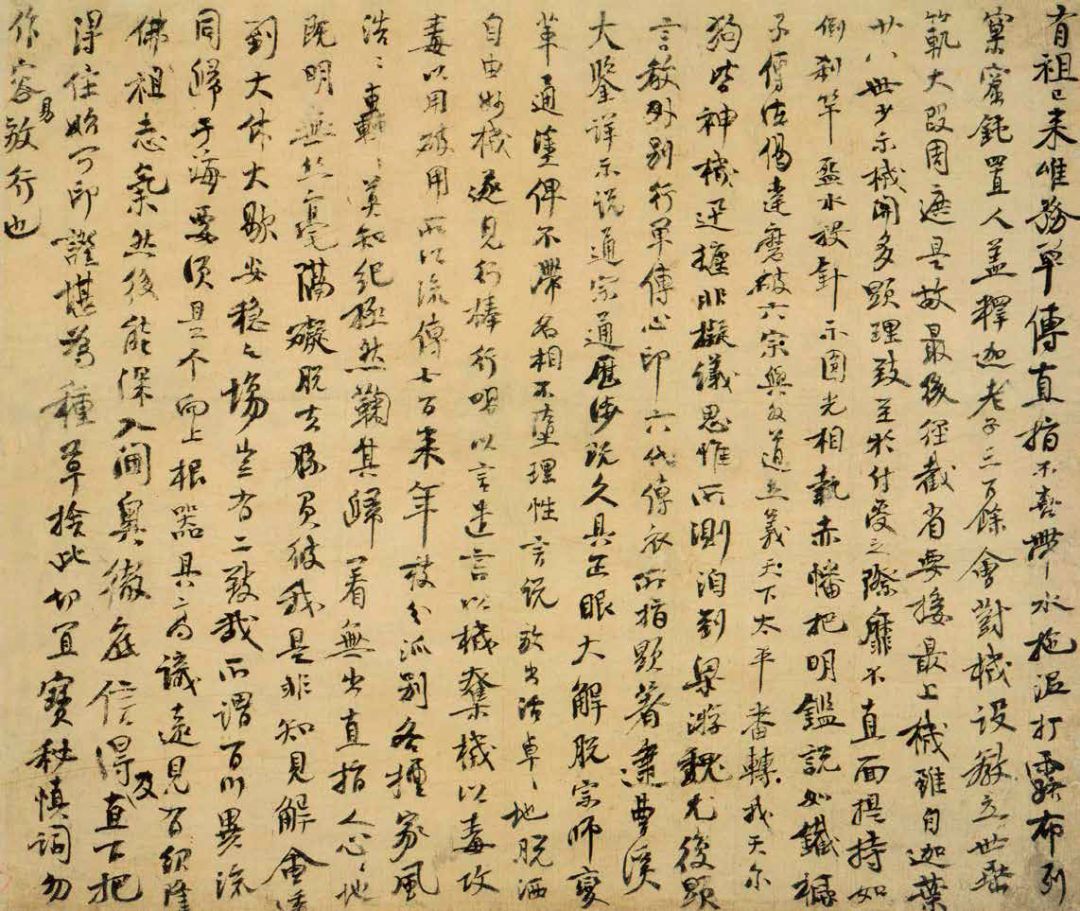

圆悟克勤墨迹《与虎丘绍隆印可状》

圆悟克勤墨迹《与虎丘绍隆印可状》

三应 张即之 纸本墨书 南宋 京都市东福寺藏

三应 张即之 纸本墨书 南宋 京都市东福寺藏

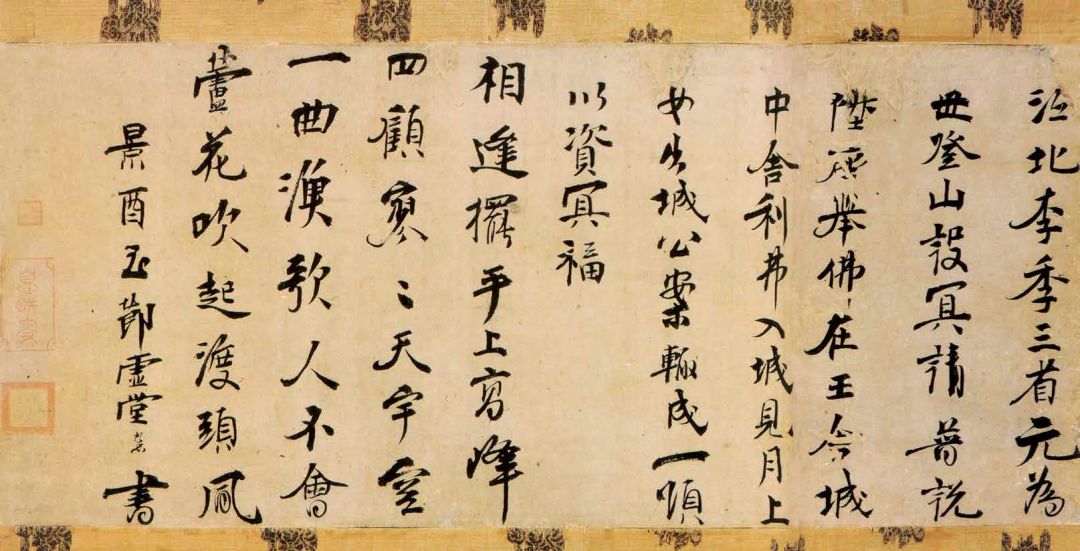

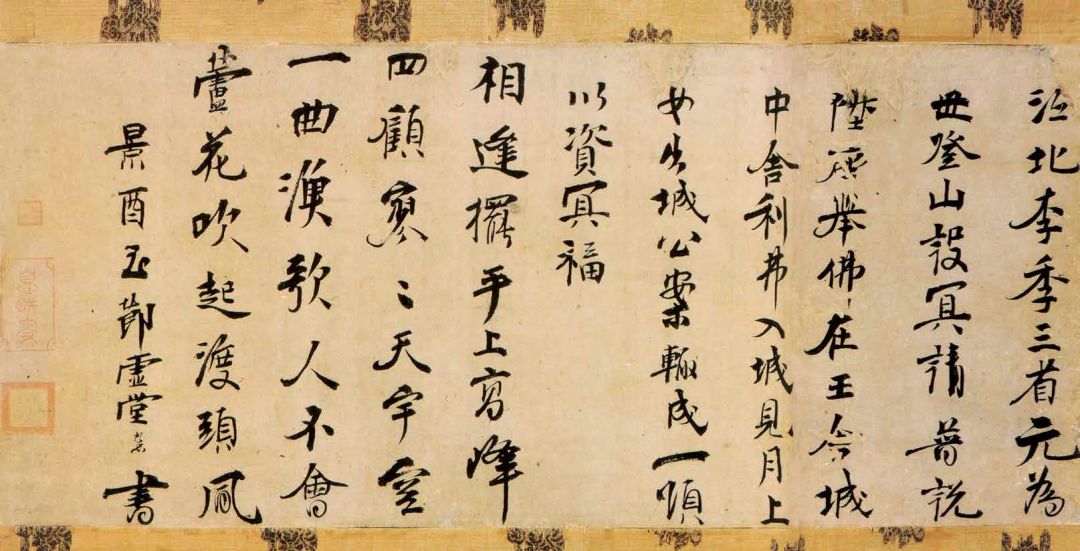

虚堂智愚墨迹《景酉至节偈》

虚堂智愚墨迹《景酉至节偈》

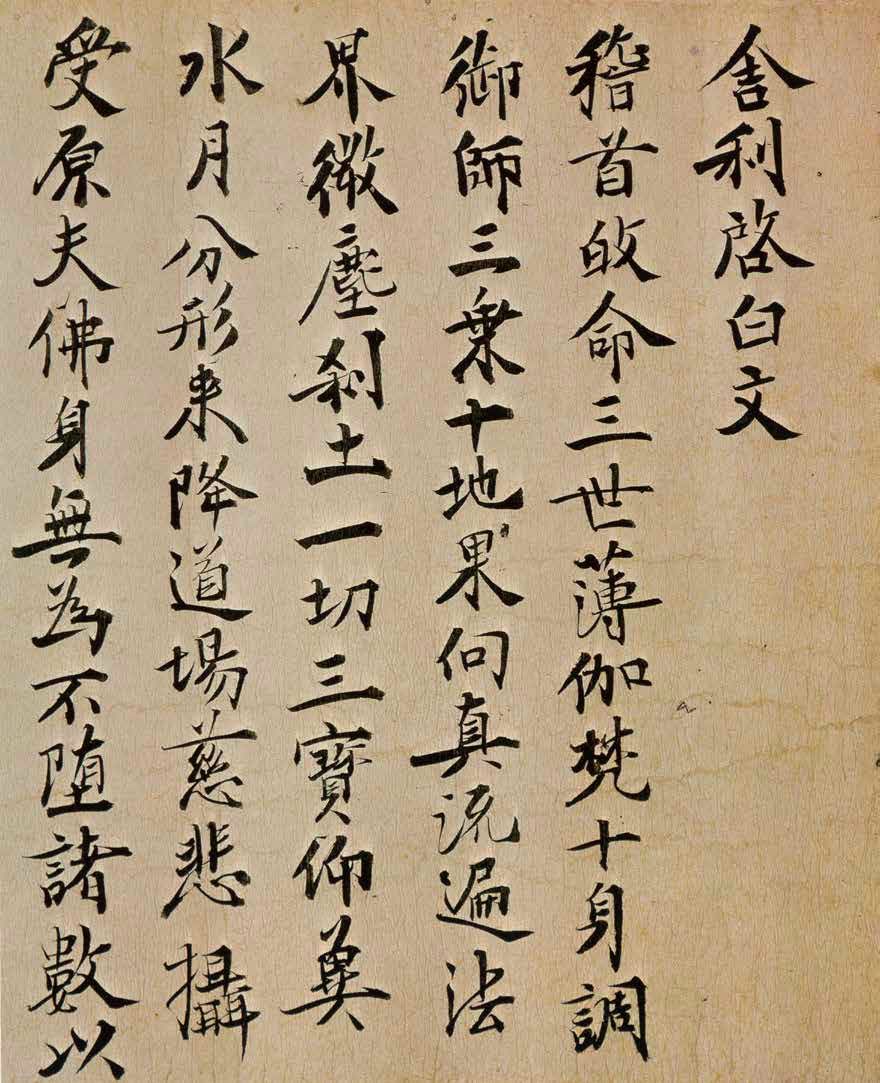

大休正念墨迹《舍利启白文》(局部)

大休正念墨迹《舍利启白文》(局部)

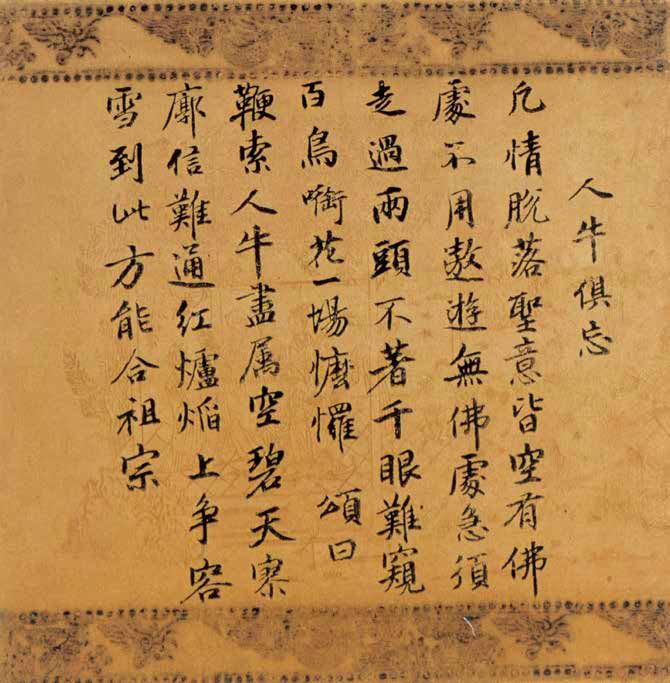

绝海中津墨迹《十牛颂》

绝海中津墨迹《十牛颂》