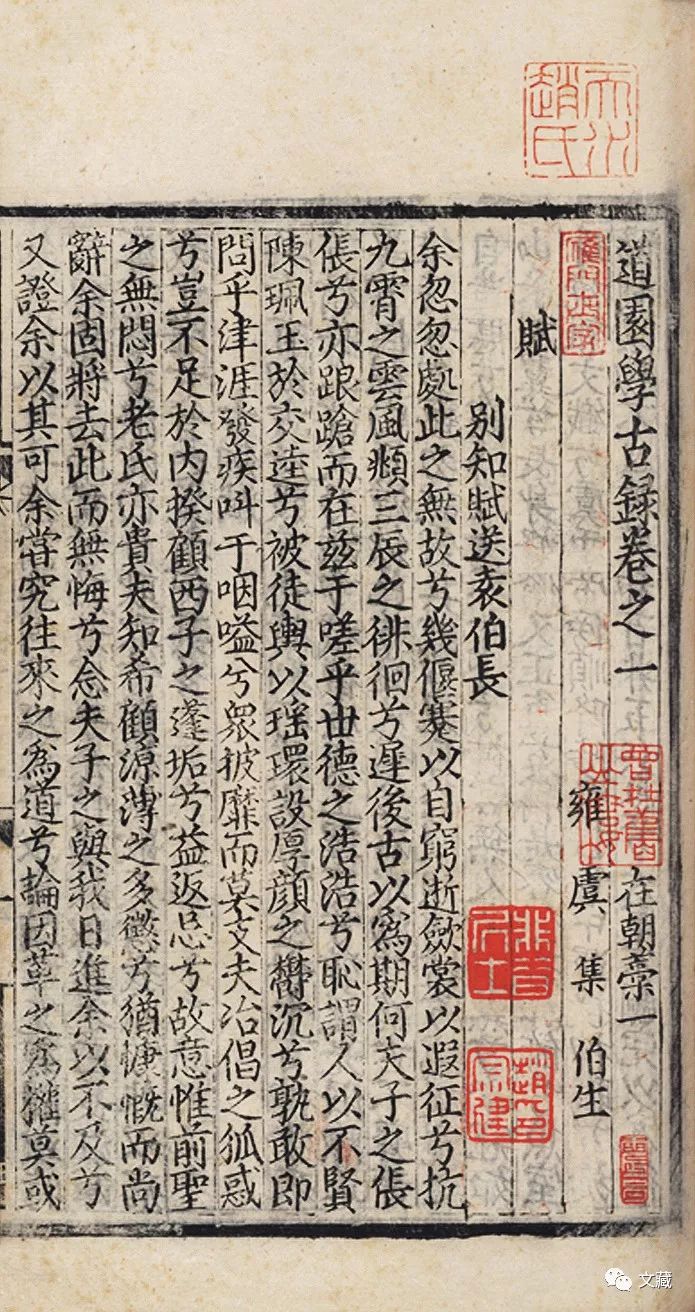

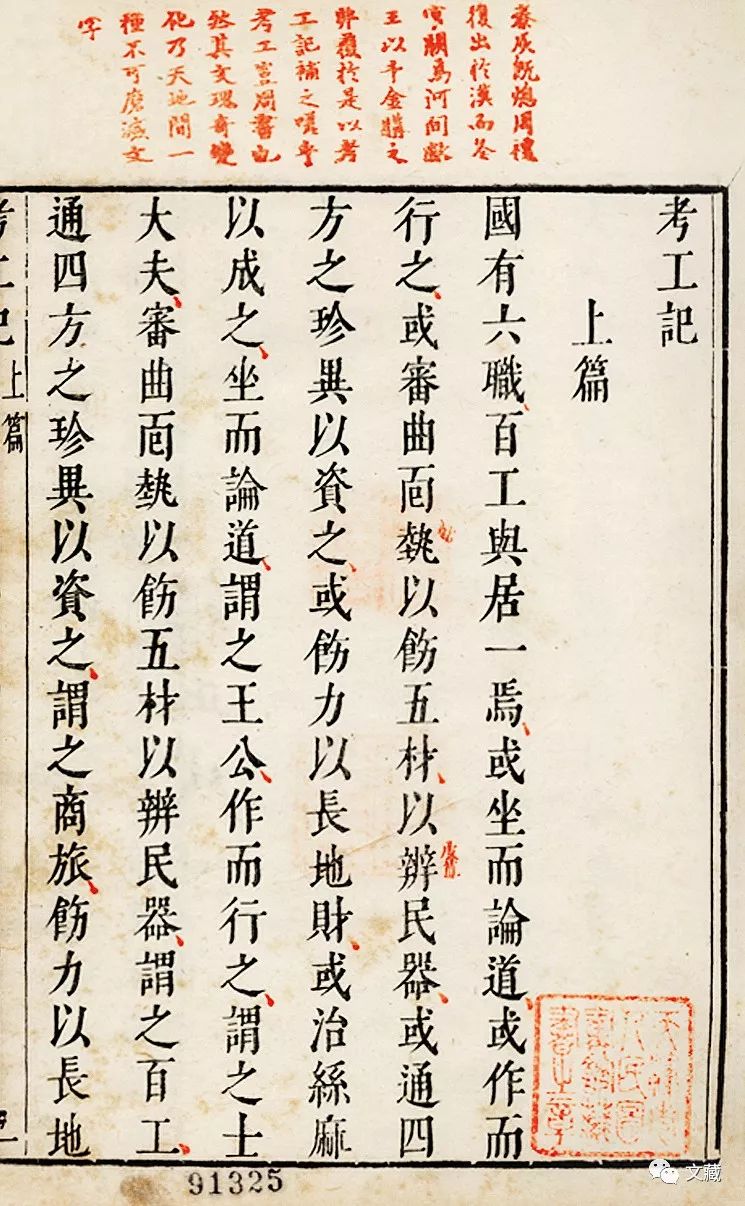

8行14字黑口,四周双边

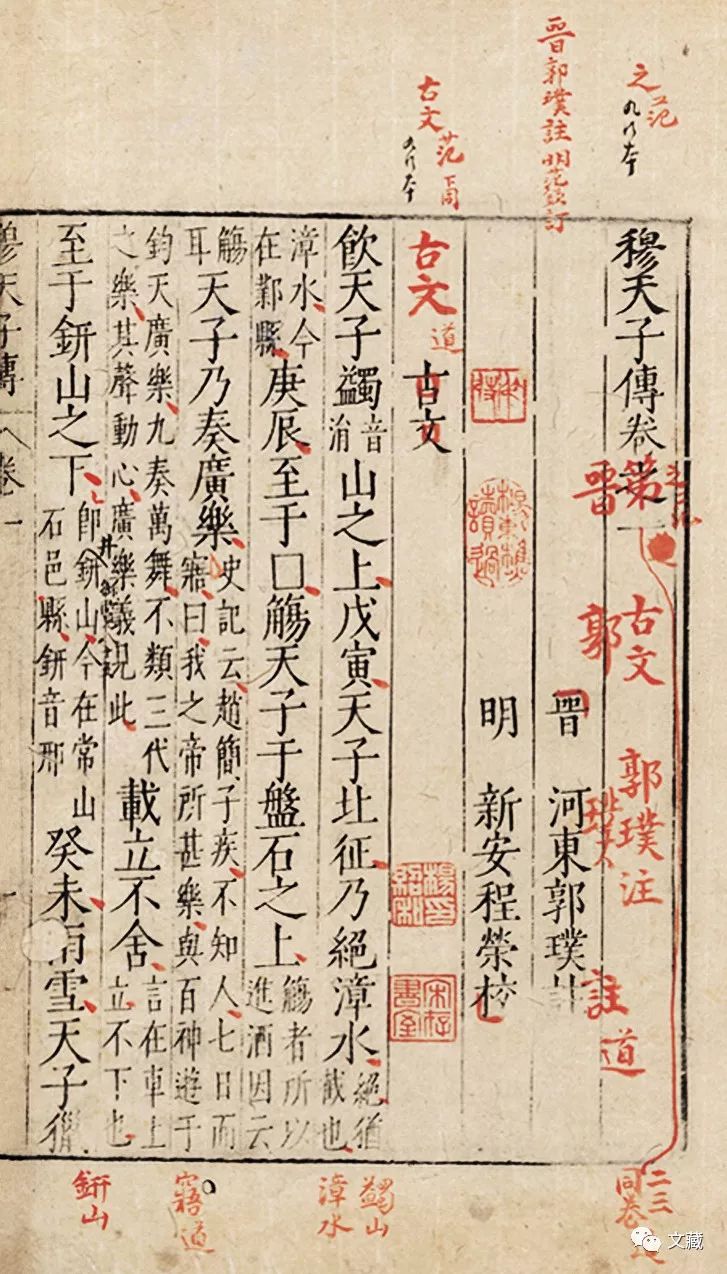

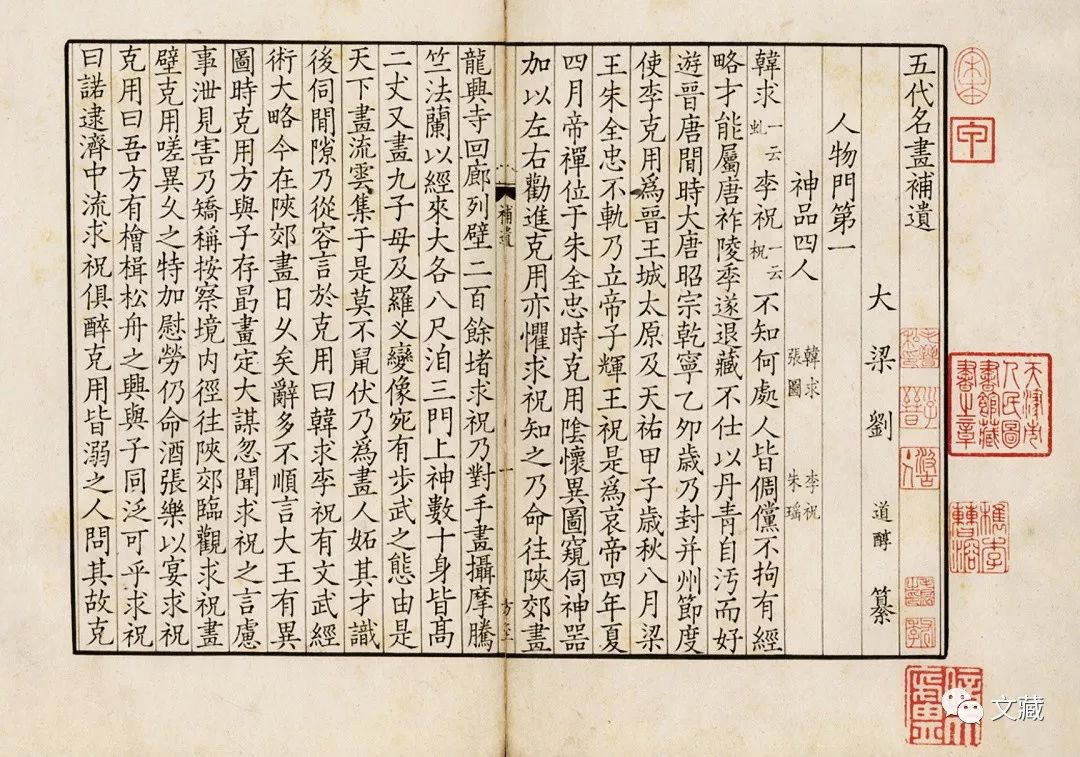

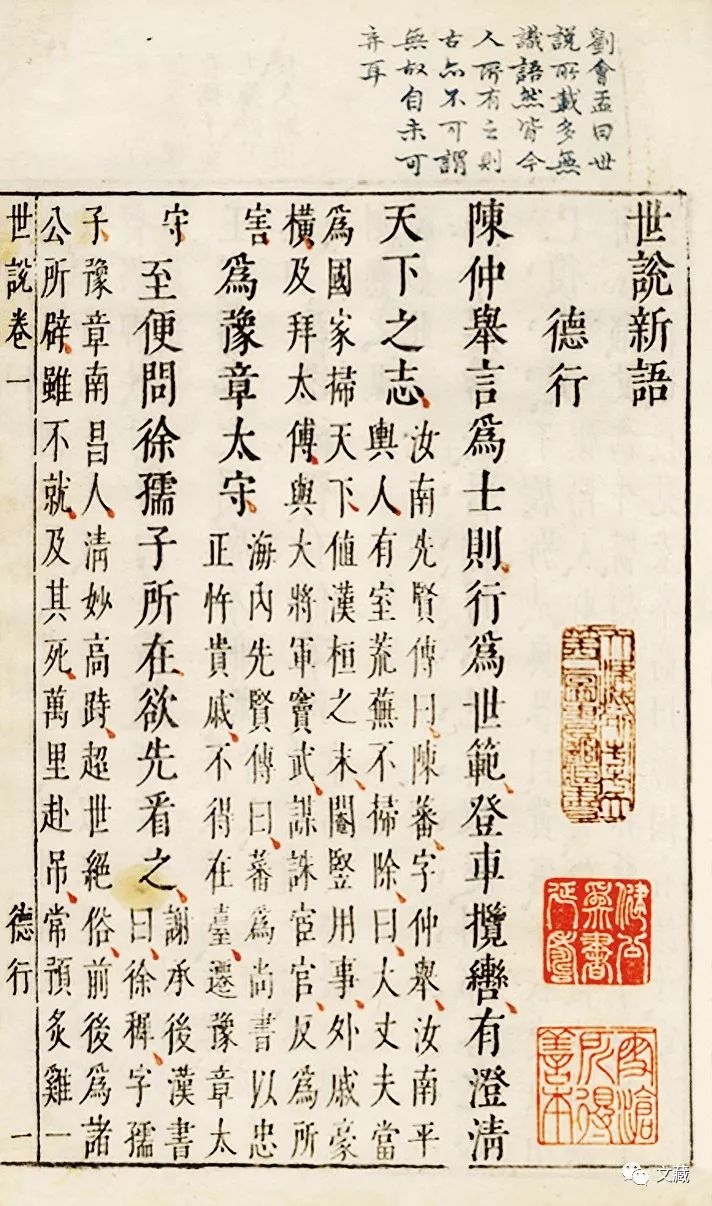

6册,10行21字,白口四周单边

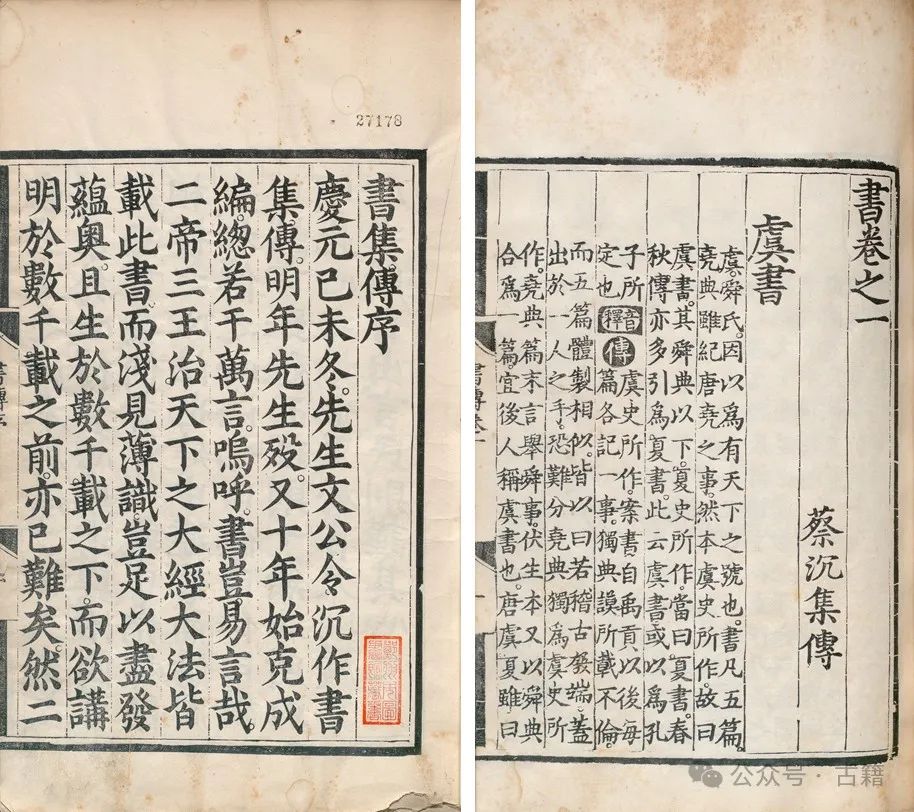

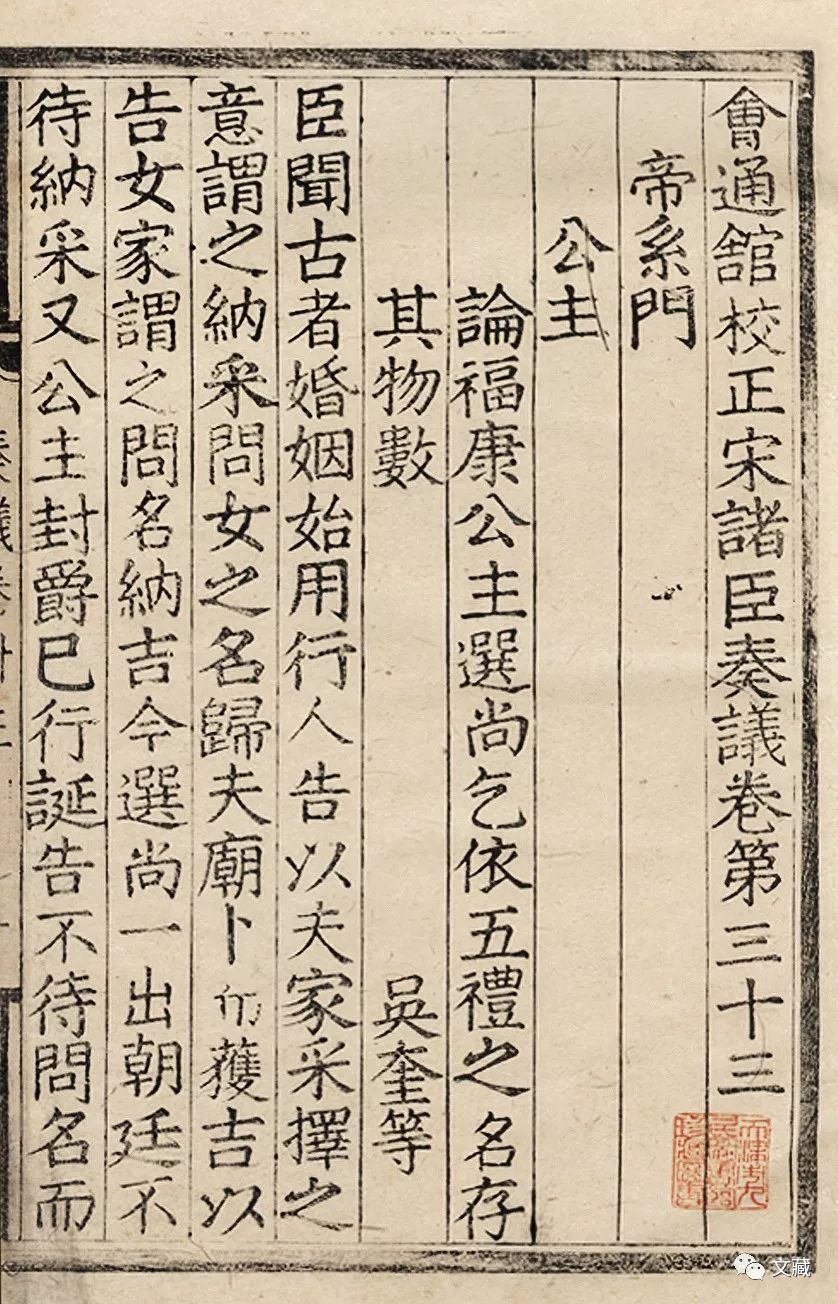

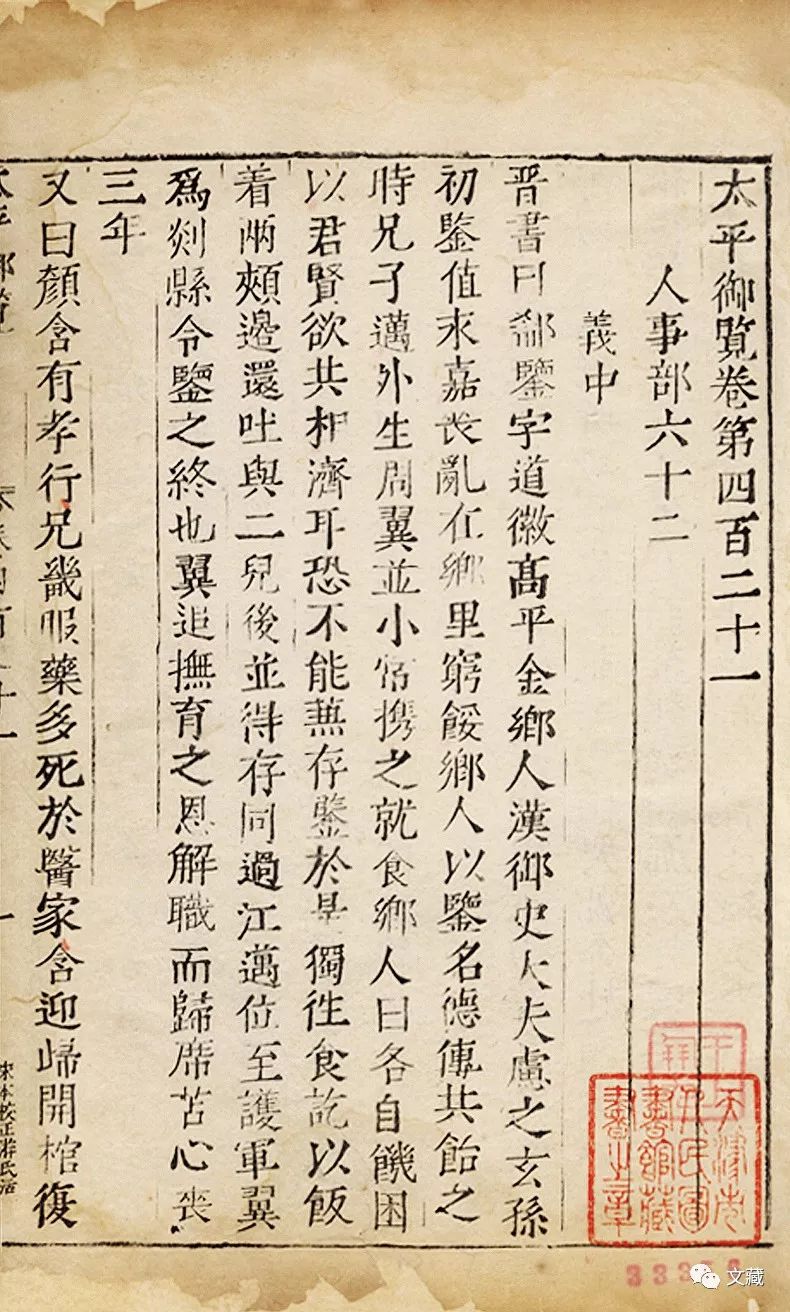

24册,10行20字,小字双行同,白口

我们知道,有明一代,是雕版印刷业承上启下时期。经过宋元两个阶段发展,到了明代,受经济发展和社会文化需要影响,雕版印刷得到了空前发展,几达至臻纯熟程度。官私坊各竞所能,编制写印四部典籍。内府及国子监等官方机构,编写大部头类书、刊刻专题丛书。私家和坊肆不断追求雕版技艺创新,出现了诸如套印、饾版及拱花等雕版印本。呈现出五彩斑斓画面。

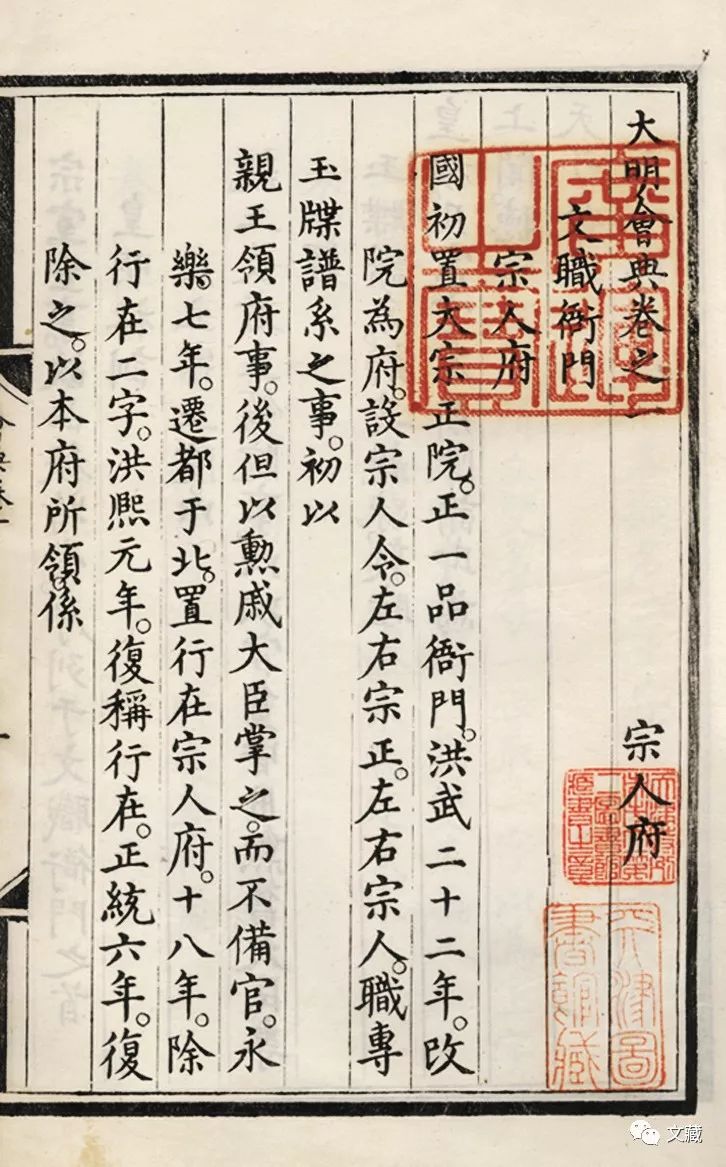

除此以外,属于官刻本者,如经厂本,其版本特点明显,多为大黑口、白纸、赵体字、大开本。字大如钱,很好辨别。南北国子监刻本,其中,南京和北京国子监刻本分别雕造的《大藏经》最为著名。目前,民间尚有一些《大藏经》零本流传,这些散出的零本,可以购藏,权当样本看待。

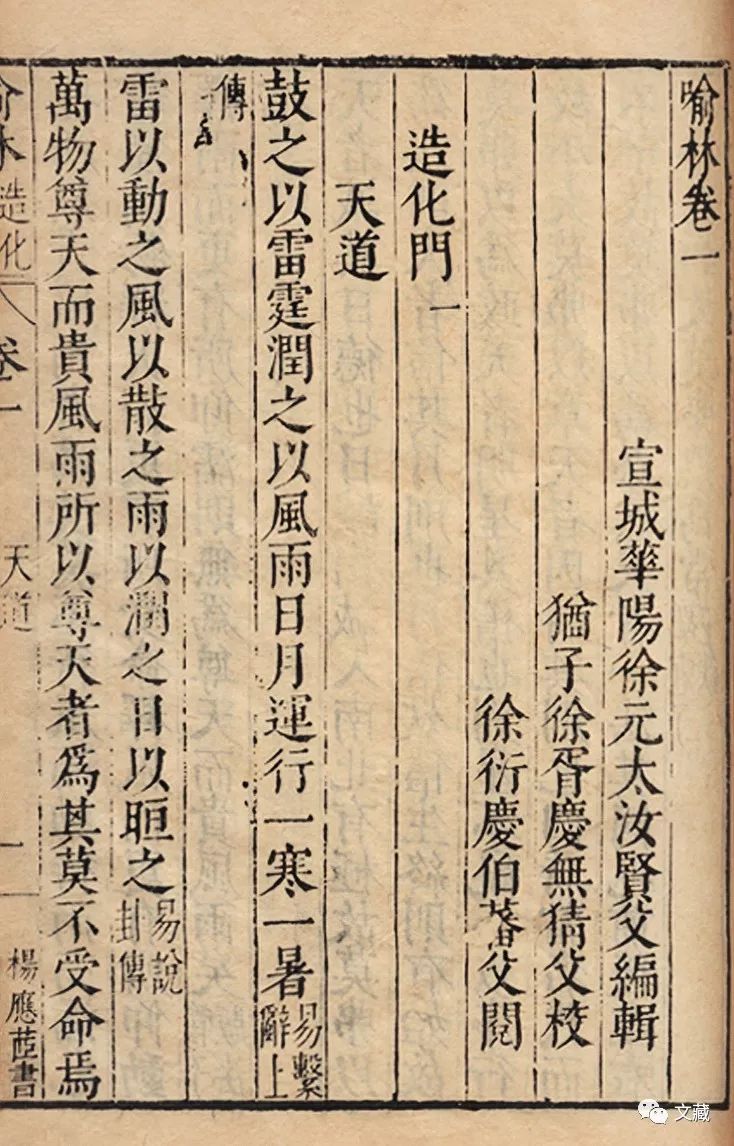

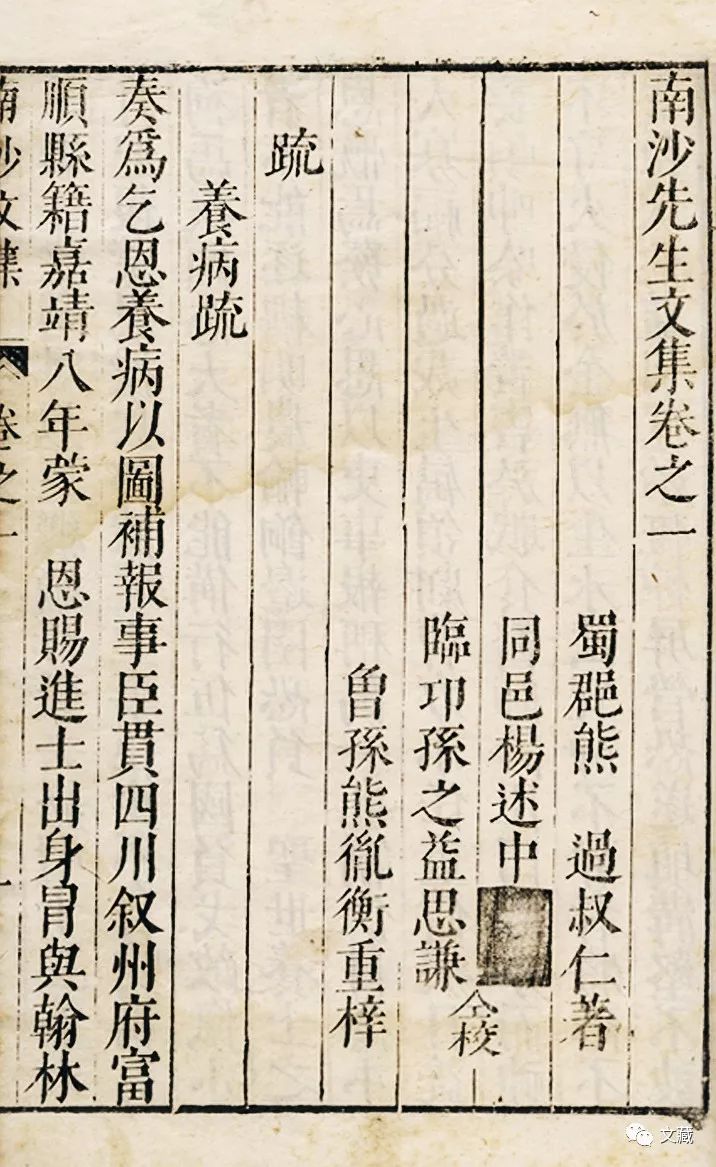

由私家出资编写并董理刊刻的书称为私刻。例如:明崇祯十年(1637年)自刻本《天工开物》、明洪熙元年(1425年)欧阳齐刻本《欧阳修撰集》、南明隆武二年(1646年)熊之璋刻本《重刊熊勿轩先生文集》等是。私家刻本,与官刻有相似之处,就是不惜重资,购入印制材料、延请名匠雕版。其所刻之书,精品为多。因为私刻由作者自己或后人后门人负责刊印,一般在卷端署名项,或卷前牌记、卷末题跋中留下痕迹。

由坊肆(今名书店)出资编写并董理刊刻的书称为坊刻。一般认为,坊肆刻书,每以射利为目的。在印制材料等各个环节,都会精打细算,目的是降低成本,使利润最大化。故此坊刻本,精品不多,更有作伪之本传世,其价值不高。但也多有特例,像闵凌两家所刻套印本及毛氏汲古阁刻书等,多有精品,其在古代雕版史上占有一席之地。尤其是毛氏汲古阁刻书,当时就已盛传“三百六十行生意不如鬻书于毛晋”的说法。汲古阁是明末清初我国坊肆刻书的最大名家,多蓄善本,多延良工,多出印本。故其刻书传世亦多,归为名家刻书之列,价位不高,得书较易。

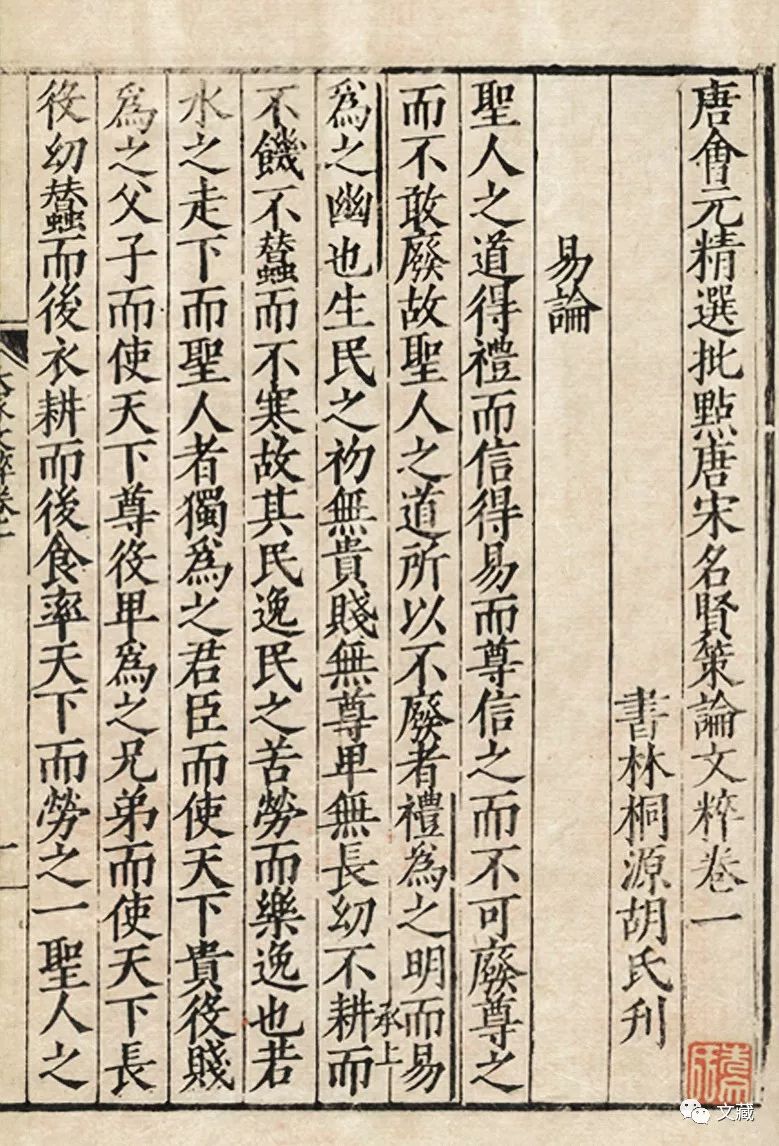

坊刻本《唐会元精选批点唐宋名贤策论文粹》8卷,(明)唐顺之编,明嘉靖二十八年(1549年)书林胡氏刻本,8册,10行20字,白口左右双边。亦坊刻本之佳者。

明嘉靖二十八年书林胡氏刻本

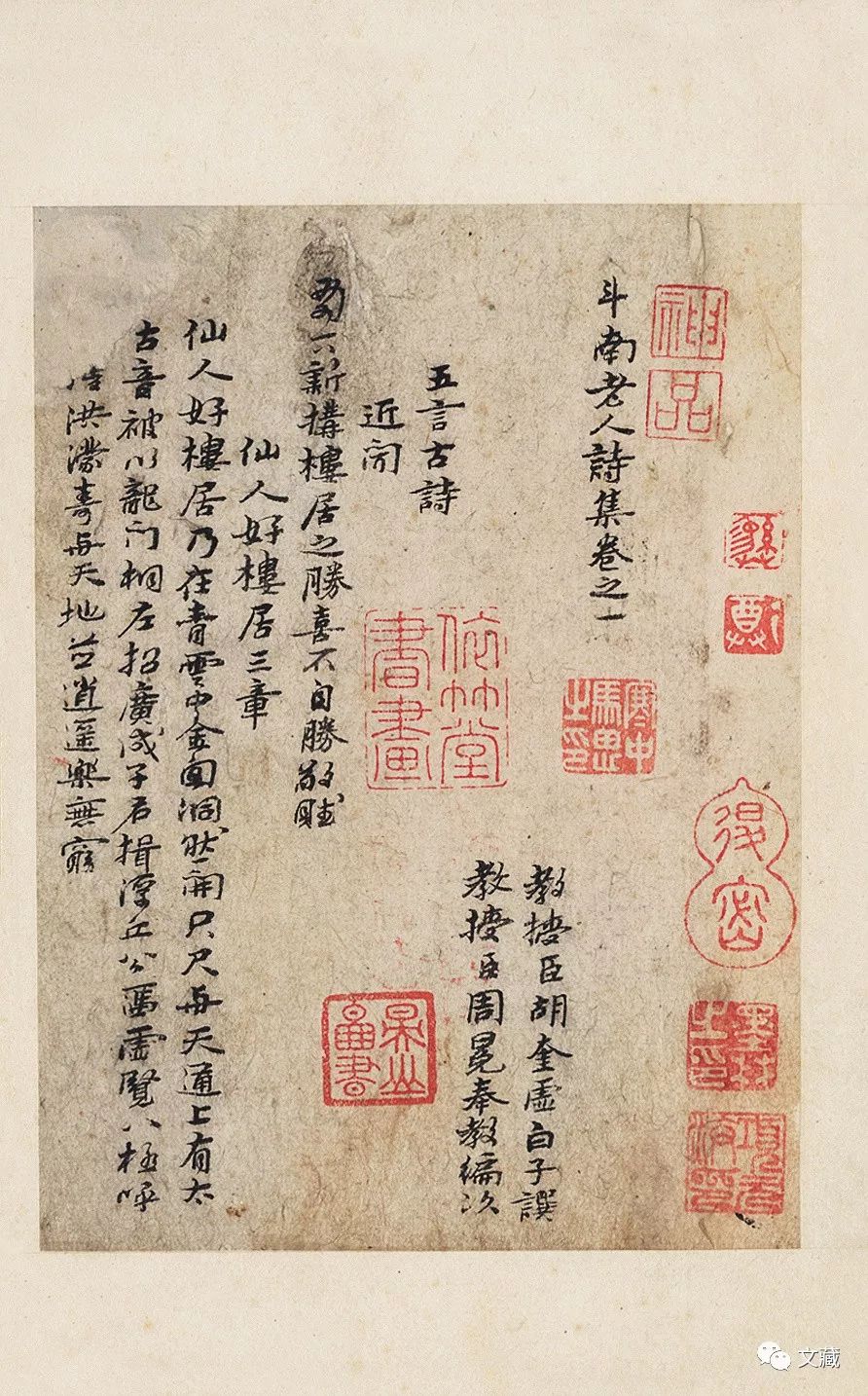

明代的抄本或写本,其价值,要视其传抄所依据的底本情况,以及该底本是否存世来确定。凡以明代以前的宋元版作为底本进行传抄的,这个传抄本的价值就高。凡以此前的元明版书作为底本进行传抄的,而这个底本已经亡佚不存于世的,这个传抄本的价值就高。

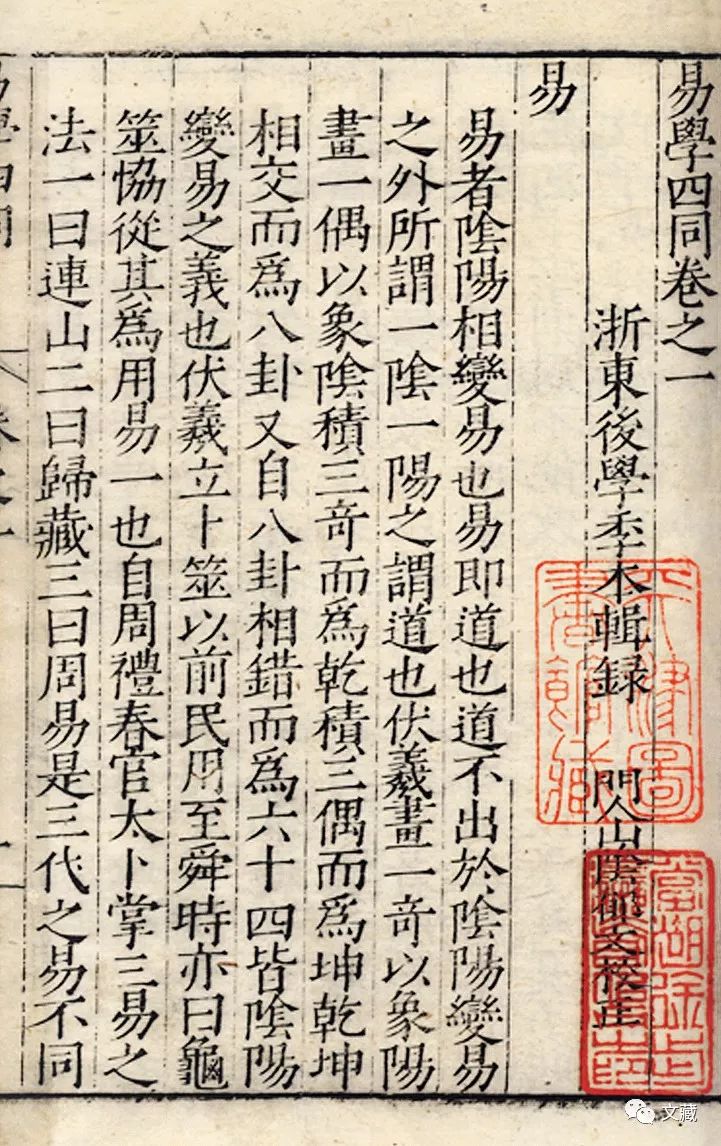

雕版印制时使用的材料和技艺,主要包括用纸、用墨和技法。刷印用纸,仅就明代印书用纸而言,嘉靖以前多用白绵纸,万历以后多用黄竹纸。一书在刊刻印制过程中,若使用了特殊纸张印制,诸如公文纸、罗纹纸等,那么这个本子就稀见珍贵。刷印用墨,使用了朱墨或蓝墨,经刷印而成的朱印本或蓝印本。特殊技法,诸如套版、饾版、拱花,以及用不同材质制成的铜活字、木活字印制的本子等。

明公职华燧会通馆铜活字印本

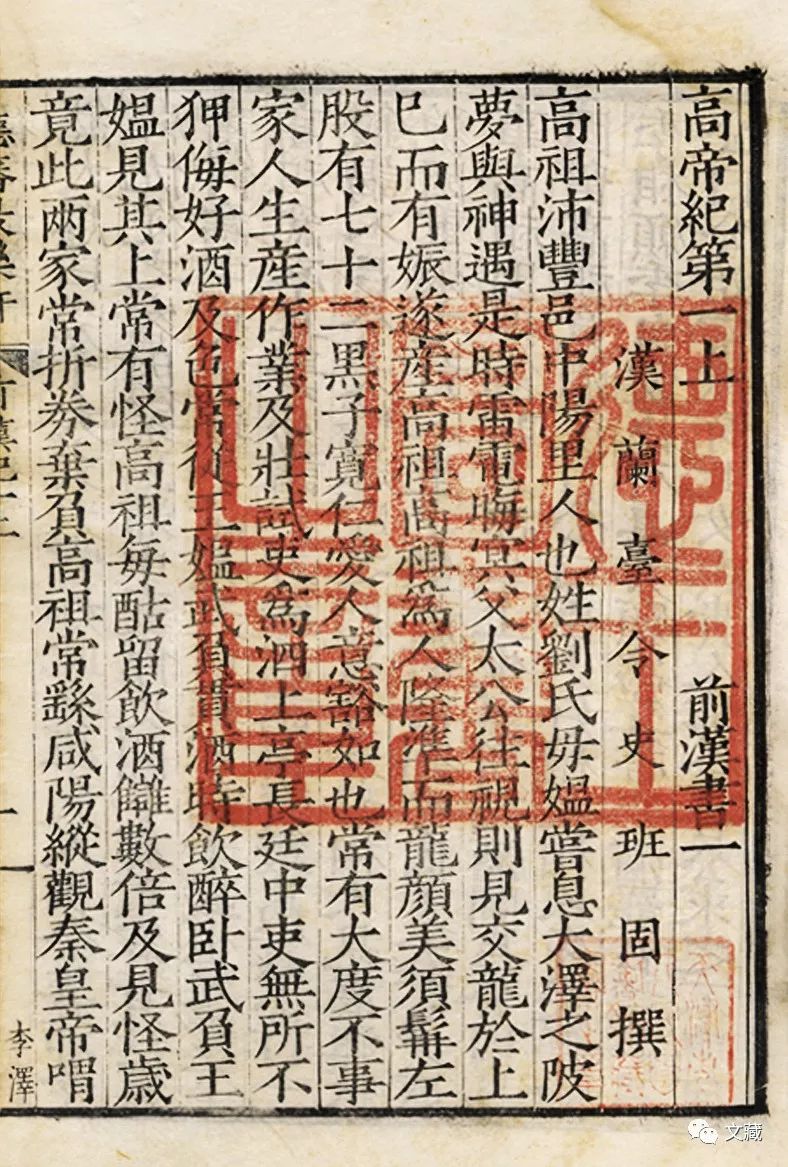

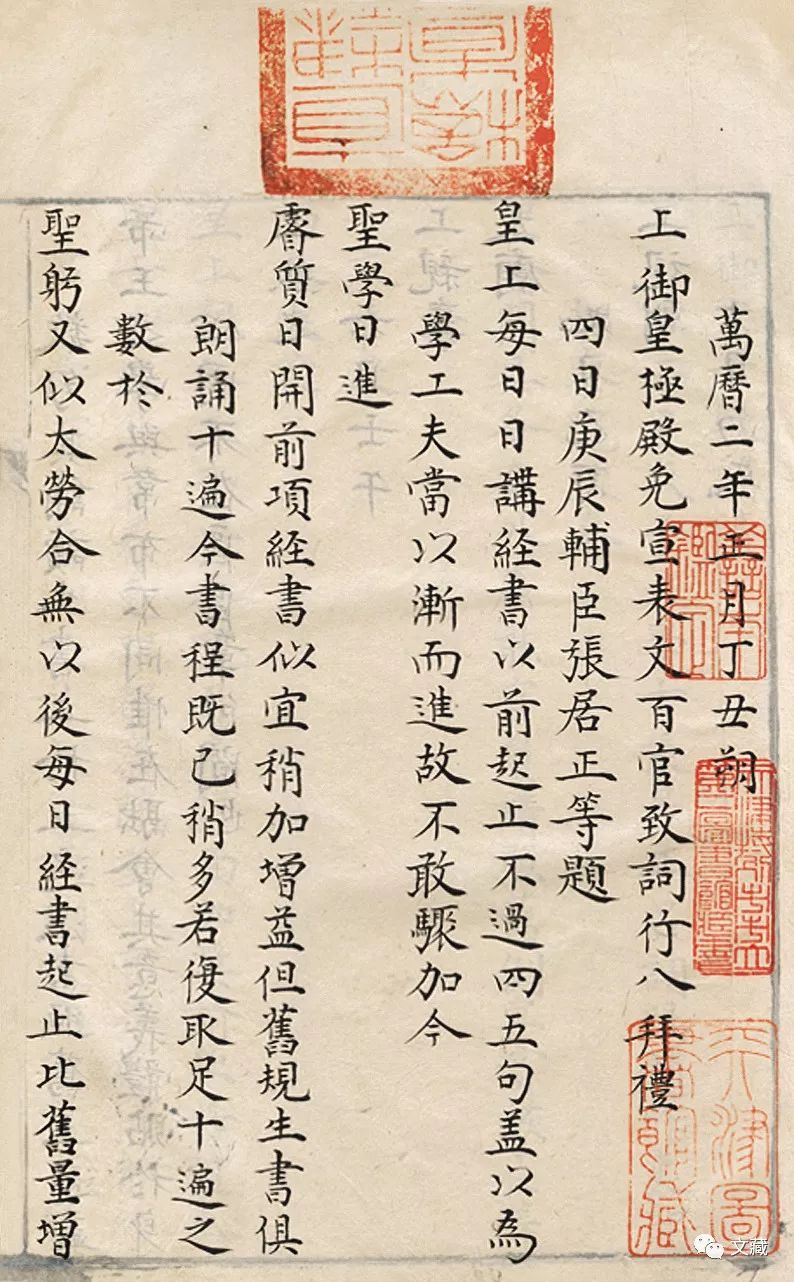

一部古籍在世上流传过程中,往往会形成一些历史记录,主要指由藏书家或学者所为,在书上留下了字迹和印记等记录,诸如批校、题跋、钤印等。明版书亦然。