关键词: 墓志;伪刻;翻刻;北魏

二、《北魏源模墓志》的两种翻刻本

三、《隋段模墓志》与《唐孟运墓志》的新旧拓本举例

四、余论

碑志的伪刻、翻刻问题,历来是研治金石学的专家学者非常重视的一个方面。特别是清末民国初年,由于尊碑卑帖风气的盛行,碑帖收藏云起,翻刻作伪大量出现。当时翻刻伪刻品种之多,质量之精,在中国石刻史上可谓空前绝后 [3] 。清末以来有些金石学书籍,如黄立猷《石刻名汇》、陆增祥《八琼室金石祛伪》、方若、王壮弘《增补校碑随笔(修订本)》、赵超《汉魏南北朝墓志汇编》、朱亮《洛阳出土北魏墓志选编》、马子云《碑帖鉴定浅说》、仲威《中国碑拓鉴别图典》等诸书对伪刻均有不同程度的记载与判定。此外,近年来不少学者对魏晋隋唐时期的伪志加以仔细甄别,也涌现出一定成果,例如江岚《历代碑刻辨伪研究综述》 [4] 、赵海丽《北朝墓志文献研究》 [5] 、马立军《北魏〈给事君夫人韩氏墓志〉与〈元理墓志〉辨伪——兼谈北朝墓志著录中的伪刻问题》 [6] 、王昕《河南新见陶潜墓志辨伪》 [7] 、梁春胜《魏晋南北朝石刻辨伪十例》 [8] 、何俊芳《新见五方伪刻北魏墓志辨释》 [9] 、刘琴丽《三方北朝墓志辨伪——再论北朝墓志著录中的伪刻问题》 [10] 等。据不完全统计,目前已发现的魏晋南北朝时期伪志已近二百方。刘灿辉在《洛阳北魏墓志的作伪、考辨与鉴别》中提到北魏伪刻墓志的不良影响,主要体现在三方面:导致学者中招,引发学术混乱;收藏者不断上当,损失精力钱财;志文编造内容被引用转述,扭曲历史真相 [11] 。而针对当下金石学的这种状况,更要求我们要具备一定的鉴别真假的能力,正如蔡先金等所说:“当下我们对新出土的墓志一定要采取审慎态度,用科学方法分析辨别其真伪,然后方可公布于众。只有如此,古代墓志才能真正彰显其历史价值、科学价值、艺术价值,而避免赝品鱼目混珠,混淆视听。” [12]

我们在搜集整理汉唐武威碑志的相关材料时,也发现有伪刻、翻刻及新旧拓本不同的情况,对于这部分碑刻,采取谨慎态度进行鉴别,伪刻未收,翻刻予以说明,新旧拓本择其佳者进行录文。本文即以我们在整理武威碑志过程中遇到的上述情况进行举例分析,结合前人有关碑拓辨伪的研究,谈谈研究体会。

一、《北魏晋德墓志》凿改自《北魏王昌墓志》

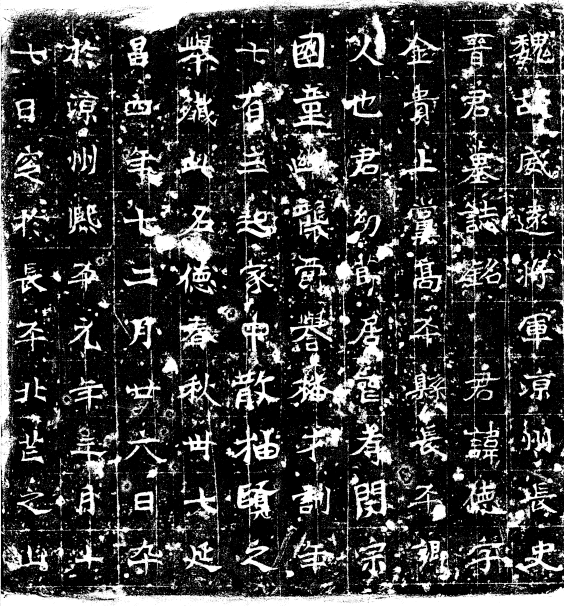

为明辨真伪,现参照拓片,将二志全文照录于下:

君讳德,字金贵,上党高平县长平乡人也。君幼节居丧,孝闵宗国,童幽袭爵,誉播才训。年十有三,起家中散。抽贤之举,歼此名德。春秋卅七,延昌四年十二月廿六日卒于凉州。熙平元年三月十七日窆于长平北芒之山。

——《北魏晋德墓志》

魏故威远将军凉州长史长乐侯王君墓志铭

君讳昌,字天兴,太原祁县高贵乡吉千里人也。魏故使持节、都督幽州诸军事、镇东将军、幽州刺史汝南庄公之孙,散骑常侍、中书监、内行尚书、使持节、镇东将军、都督幽州诸军事、幽州刺史长乐定公之子。玉根肇于子晋,金枚光于太原,弈叶冠华,领袖当世。君禀日月之辉,含川岳之曜。孝敬之道,雍穆于闺庭;礼让之德,显英于邦国。敖游仁义之林,栖迟文藻之泽。远气萧条,叔度无以比其量;雅怀沉毅,文饶未足[夺]齐操。君幼节居丧,孝闵宗国,童齿袭爵,誉播才训。年十有三,起家中散,抽贤之举,转员外散骑侍郎,寻加襄威将军。冠缨东省,蹈礼斯处,遂除威远将军、凉州长史。届时未旬,歼此名德,春秋卅七,延昌四年十二月廿六日卒于凉州。熙平元年三月十七日窆于洛阳北芒之山。乃作铭曰:

崑丘英绪,丹陵妙枝。唯君诞载,缀萼云池。桂落秋月,兰雕上日。贞躯难往,刊铭芳质。

——《北魏王昌墓志》

第一,该志的出土时间、地点不明确。《晋志》不见有出土时地的记载,据云为高平博物馆收藏,但是根据我们查找《三晋石刻大全·晋城市高平市卷》,该书上编现存石刻部分,只收录一方北魏墓志,为《魏故襄威将军积射将军郭君(翻)志铭》,时间为北魏正光二年(521)。 [14] 咨询相关工作人员,也称未见此志。因此其真实性不免令人怀疑。而王昌墓志的出土时间、地点明确,收藏情况也著录清楚。

第二,该志的首题系剜改自《王志》。《晋志》首题“魏故威远将军凉州长史晋君墓志铭”;《王志》首题“魏故威远将军凉州长史长乐侯王君墓志铭”。与《王志》相比,前者删去“长乐侯”三字,又将《王志》正文中“玉根肇于子晋”中的“晋”字挪到此处,移花接木,形成新的首题。类似的情况还有多处。

第三,该志的正文内容与《王志》多有雷同。《晋志》正文字数较少,且未记述志主的家族世系,颇有疑点,而在描述志主生平时,也只是寥寥数语,语句不甚连贯,有断章取义、牵强附会的感觉。又《晋志》中除了志主的名姓及籍贯、葬地,其他的如“幼节居丧,孝闵宗国,童幽袭爵,誉播才训。年十有三,起家中散。抽贤之举,歼此名德”“延昌四年十二月廿六日卒于凉州”等字句,完全照搬自《王志》。《晋志》称志主“字金贵”,“金”字采自《王志》的第6行倒数第5字,“贵”字采自《王志》第2行倒数第7字。

第四,该志志文未载晋德的详细仕宦情况。除了首题中提到晋德为“威远将军、凉州长史”外,志文中仅载“年十有三,起家中散”,然后又记“卒于凉州”,期间对于中散之后的任官情况,《晋志》却无丝毫记载,显然这是不符合当时的墓志书写习惯的,而《王志》却清晰记载王昌在任中散之后,又历任员外散骑侍郎、襄威将军、威远将军、凉州长史等职,记载其仕宦履历详细。

第五,该志的字体仿自《王志》,却又略显粗糙。“君讳”“童”“三月十七”等字体,与《王志》无二。而“墓志铭”的“墓”字,《王志》中间部分为“曰”,《晋志》刻作“田”;“童齿袭爵”,《晋志》误刻作“童幽袭爵”,显然是仿刻时出现的失误,也成为辨伪的一个标志。《王志》无界格线,而《晋志》刻有界格线,类似田字格,且界格线多从文字正中穿过,这在北魏墓志中也是不多见的。很可能是作伪者为了刻写方便而刻画。

第六,该志的籍贯、葬地等地理信息系伪造。《晋志》载志主为“上党高平县长平乡人”,查《魏书·地形志》上党郡辖五县“屯留、长子、壶关、寄氏、乐阳” [15] ,无高平县。山西的高平县,乃北魏永安中(528-529)中改长平县而置。志主葬于熙平元年,此时山西境内应无高平县。《晋志》载“窆于长平北芒之山”,北邙,即北邙山,又称邙山,在今河南洛阳市北。东汉及魏王侯公卿多葬于此。北魏时期长平境内不可能会有北邙山,明显系作伪者伪造,而其不明地理常识,难免令人啼笑皆非。不过为我们辨伪提供了帮助。《晋志》所载的两处地理信息,显然与地理常识相悖,足以证伪。

第七,该志缺少铭词部分。北魏时期的墓志,大多首题、正文、铭词三部分完整,但是《晋志》不仅内容上严重不足,未能反映作者的生平事迹,而且志文最后也没有铭词部分,令人十分费解。或许这是造伪者有意省略,但这恰恰暴露了这方墓志为伪志的又一疑点。

综上,我们认为《北魏晋德墓志》应当是仿照《北魏王昌墓志》而刻的一方伪志,并且作伪者缺乏一定的历史、地理及书法知识,以致在作伪过程中显现出诸多硬伤,客观上为我们辨别其为伪志创造了条件。

二、《北魏源模墓志》的两种翻刻本

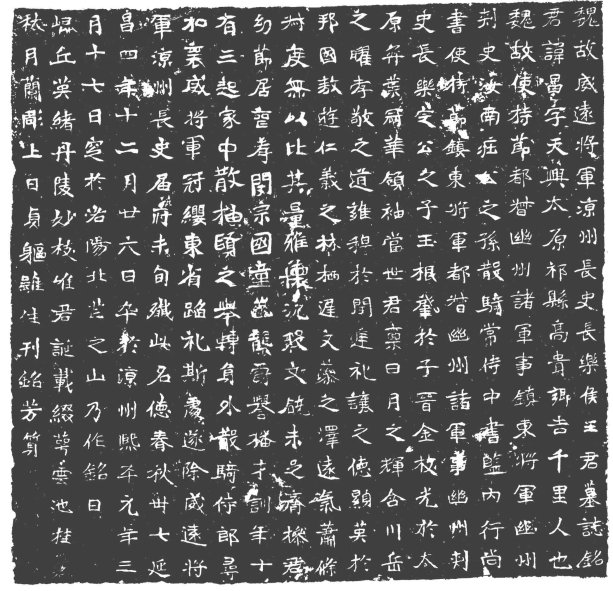

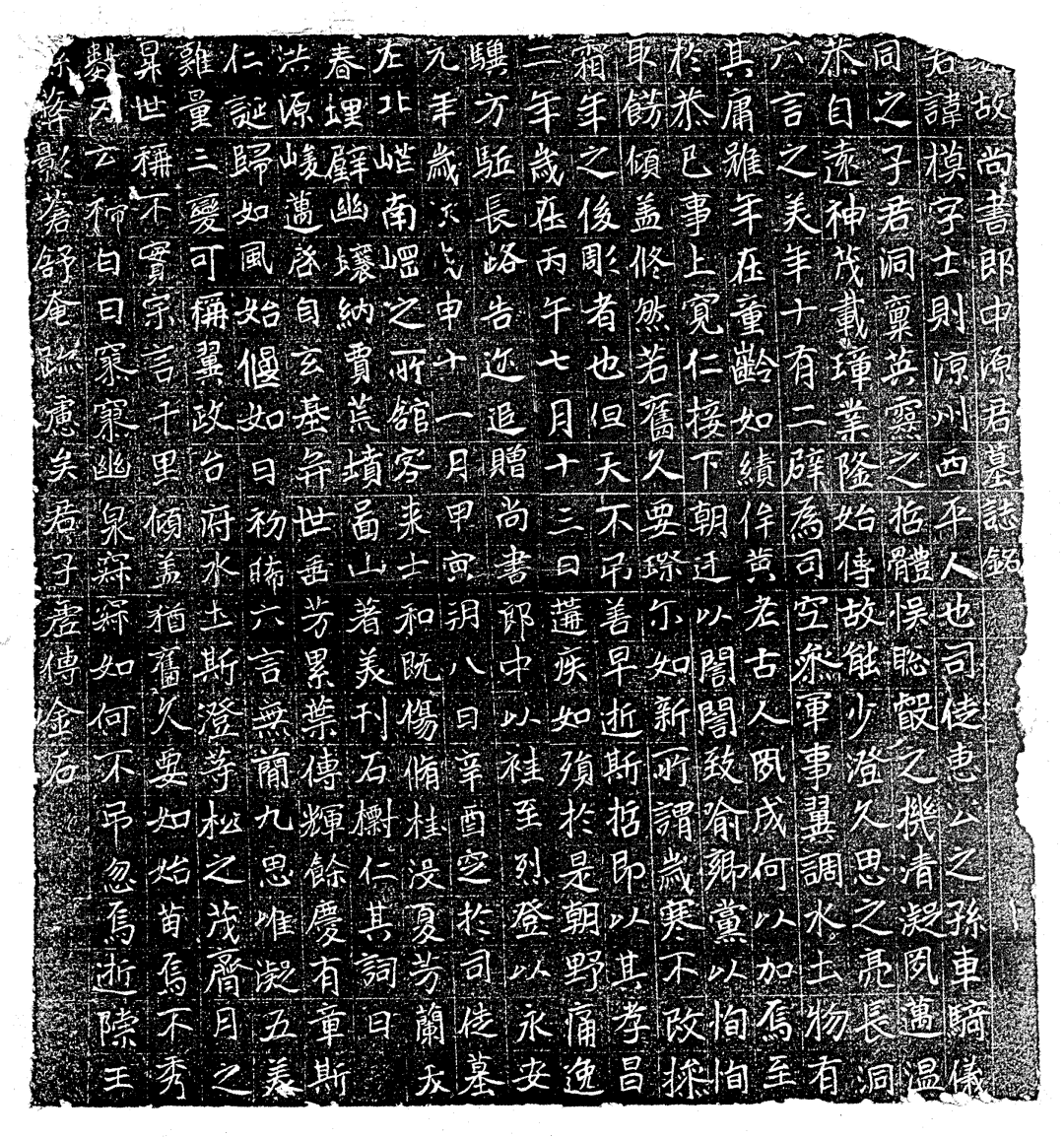

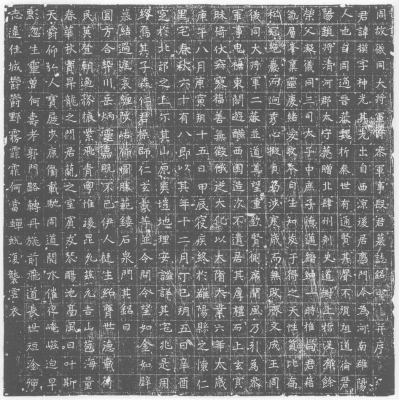

《北魏源模墓志》,永安元年(528)十一月八日葬。据云2005年河南省洛阳市孟津县出土,石旋归洛阳李氏。志文共20行,满行21字,正书。关于这方墓志,《秦晋豫新出墓志搜佚》(以下简称《秦晋豫》)第1册第32页 [18] 、《洛阳新获七朝墓志》(以下简称《七朝》)编号29 [19] 及宫万瑜《邙洛近年出土冯聿、源模、张懋三方北魏墓志略考》 [20] (以下简称宫文)都有图版(图3、图4、图5)著录,但图版均不完全相同,此外殷宪《<源模墓志>书迹以及志文所及北魏源氏的几个相关问题》 [21] (以下简称殷文)也有相关研究。

为便于更直观地了解这三种拓本的区别,现将诸书所收录的拓本展示如下:

这三方墓志拓片的尺寸,各不相同。《七朝》记:高56厘米、宽51厘米;《秦晋豫》记:高50.5厘米、宽51厘米;宫文记:高55厘米、宽52厘米。而对照墓志拓片,很明显可以看出宫文所刊拓片,在左右界格线以外还有空余,且宽度的尺寸明显不同于另外两志,此为疑点之一。收藏地点,宫文称现藏千唐志斋博物馆,而此说有误,拓片来源不明,此为疑点之二。宫文所刊拓片,石花不自然,有明显点凿痕迹,且整个石面都有分布,此为疑点之三。宫文所刊拓片,界格线不清晰,仅有直线无横线,此为疑点之四。宫文所刊拓片,整体字迹软弱,形神有失,此为疑点之五。至于具体字形上的细微差别,详见后文。

《七朝》与《秦晋豫》所收拓片,乍一看十分相似,若同出一石,如果不仔细辨别,很难发现二者的区别。先说二者的相似之处:二志都有横竖界格线,且比较清晰;二志字体相同,有典型的魏碑体字意;二志刊布的时间相同,《七朝》与《秦晋豫》均出版于2012年,据志石的出土时间当不会太久。

当然,二者也有一些细微差别:1.石花不同。《秦晋豫》拓片左起第2行上数第1、2字间,有竖形石花;《七朝》拓本无。《七朝》拓片左起第2行,与左起第4行、左起第8行的最后一字左下角处,均有石花,《秦晋豫》拓本无。2.尺寸不同。《七朝》载拓片高56厘米,《秦晋豫》称拓片高50.5厘米,二者相差5.5厘米,差距如此之大,恐非测量失误。3.边角不同。《七朝》拓片左上角、右上角的残损程度与《秦晋豫》不同。4.部分字迹不同。如《秦晋豫》拓片右起第1行“魏”字,左下角有“乚”,《七朝》拓本无;《七朝》拓片右起第1行“铭”字左半“金”部第一横不连,《秦晋豫》此处微连。为更直观了解三种拓本具体字形上的细微差别,特绘制下表(表1)。

三、《隋段模墓志》与《唐孟运墓志》的新旧拓本举例

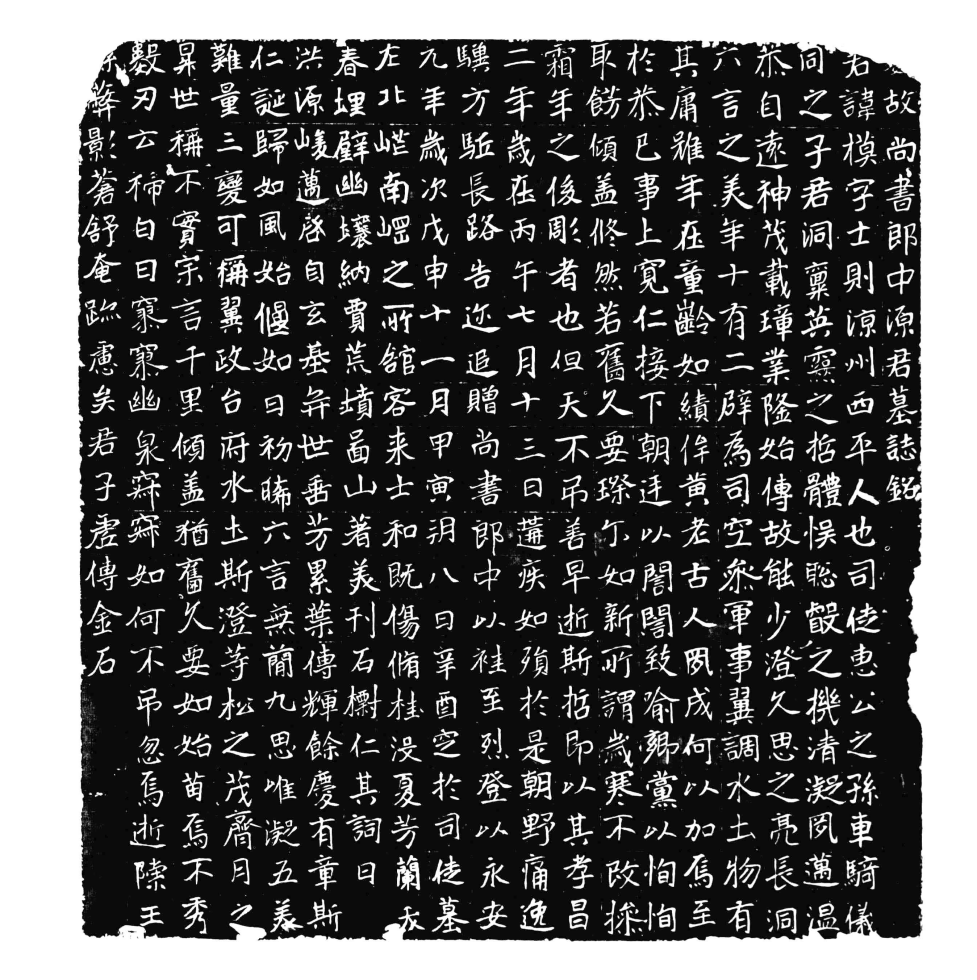

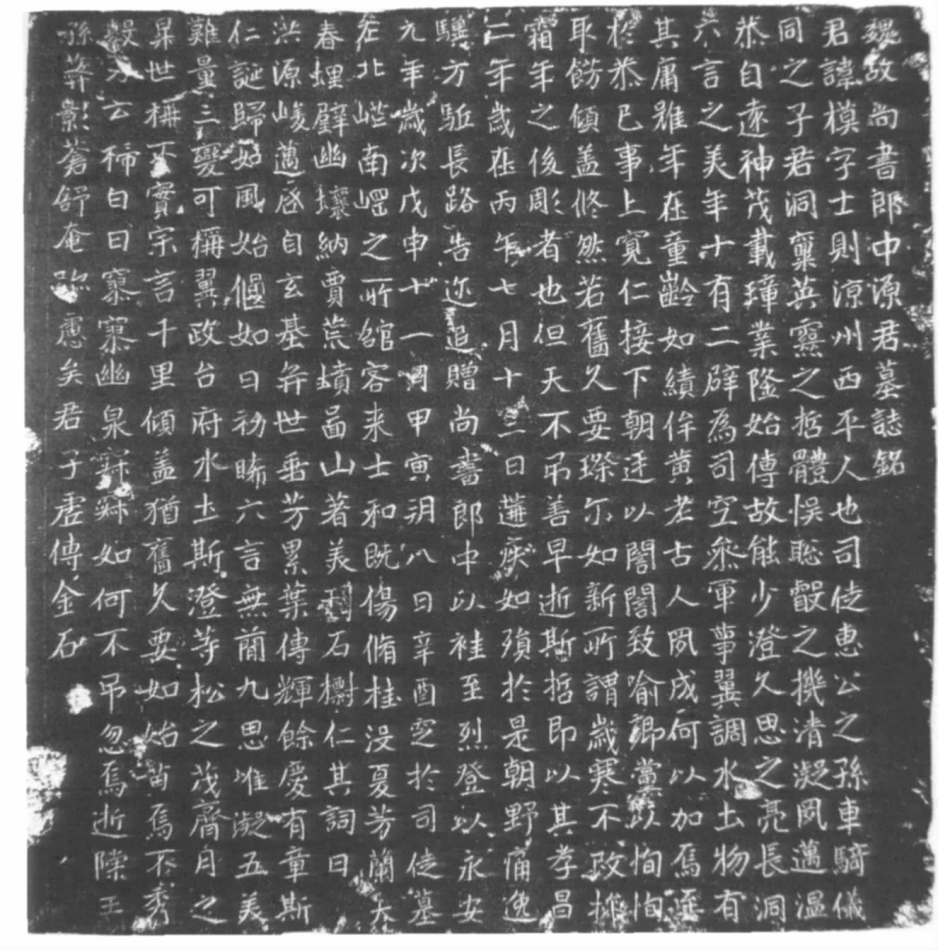

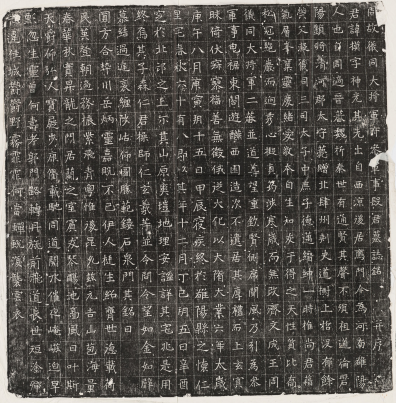

《隋段模墓志》,大业六年(610)十二月五日葬,1923年河南洛阳出土,现藏辽宁省博物馆。志盖篆题“段君墓志”,今佚。志文共21行,满行22字,正书。《汉魏南北朝墓志集释》《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》(以下简称《北图》)第10册、《隋唐五代墓志汇编(洛阳卷)》(以下简称《洛阳卷》)第1册、《隋代墓志铭汇考》第4册、《辽宁省博物馆藏碑志菁华》(以下简称《辽博》)等书有图版著录。《芒洛冢墓遗文四编》《满洲金石志别录》《全隋文补遗》等有录文著录。《石刻题跋索引(增订本)》《六朝墓志检要(修订本)》《洛阳出土石刻时地记》等也有著录。

据郭玉堂《洛阳出土石刻时地记》载:“隋仪[同]大将军府参军事段模墓志,大业六年十二月五日。民国十二年,洛阳城北凤凰台南数里处出土。” [25] 可知该志的出土时间为1923年,此后不久被武进陶兰泉收藏,1936年之前流落沈阳 [26] ,现藏辽宁省博物馆。关于该志,目前可以见到的拓片主要有三种:1.民国初拓本。如《北图》藏段模墓志拓片(图6),就是陶兰泉收藏时所拓,时间为上世纪20年代左右。《集释》与《洛阳卷》所收,与《北图》所收拓片无二,拓制时间当相距不久。2.哈佛藏民国拓本(图7)。此拓藏于哈佛大学图书馆,拓制年代为民国时期,但从拓片来看,此时志石右上角缺少一部分,因此该拓片的拓制时间当晚于《北图》藏拓。3.辽宁省博近拓(图8)。《辽博》所藏段模墓志的拓制时间,书中没有提及。其时间我们推测应该是建国后所拓,因为《辽博》所刊拓片,不仅右上角缺角,而且志石的上部中间位置及下部左右处,共有三处类似搬运中造成的石面破损的痕迹,特别是上部的痕迹,已经造成原石志文的损伤,因此其拓片的制作时间明显靠后。为便于观察,我们将《隋段模墓志》的这三种拓片展示于后。

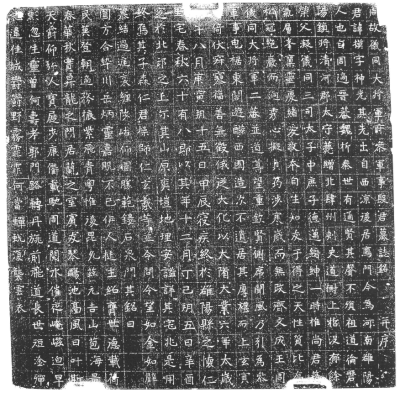

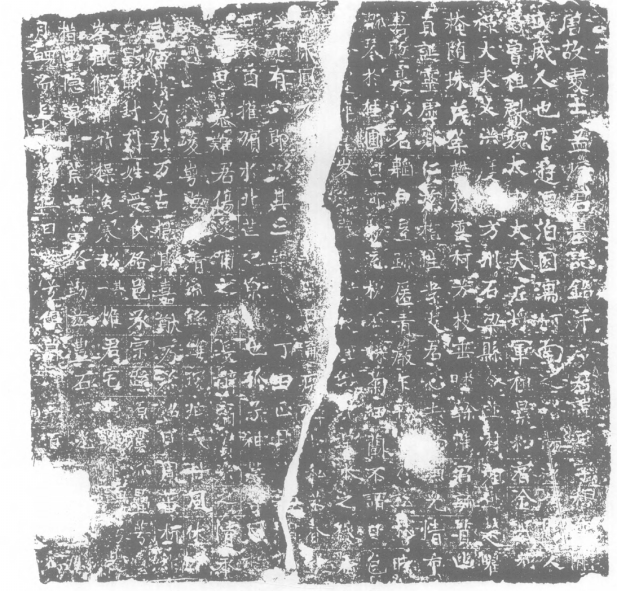

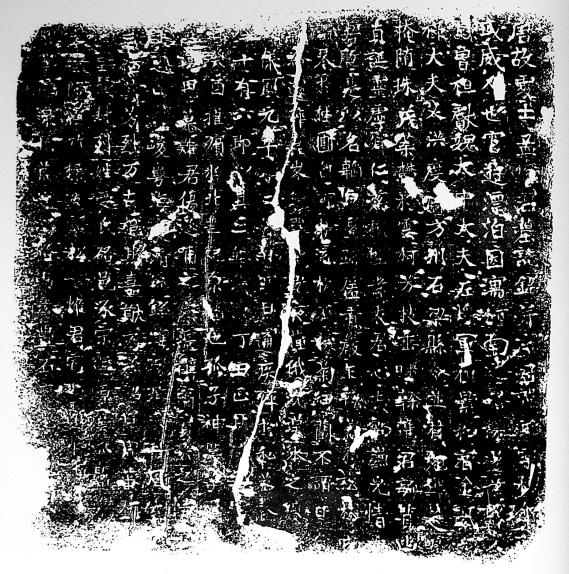

关于该志,目前可以见到的拓片主要有两种:1.北图拓本(图9)。《北图》称此本系原北平图书馆旧藏。当为民国时期的拓本。《洛阳卷》所收与《北图》同,当为同一幅拓片。2.中研院拓本(图10)。《唐附考》所刊的为中研院史语所藏拓,拓制时间应该也是民国时期。此外,北京大学图书馆也收藏有该志的拓片, [27] 目前未见图版刊布。由于该志在民国时期出土时即已断裂为两块,因此目前所能见到的这方墓志的拓片,都会看到有一条很明显的裂痕。

四、余论

伪志《北魏晋德墓志》的作伪者采取翻刻加改动的作法,用原出土于洛阳的《北魏王昌墓志》拓片作为底本,按照它的样式重刻一石,除了志主的姓名、籍贯等,其他内容均照搬原石。至于志主的姓名、籍贯,则是选取原石中的字进行改换,乃碑刻作伪中的移花接木之术。这方伪志的形成原因,我们推测主要有以下几点:一、因王昌墓志原石已佚,仅存拓片,作伪者正是抓住这一点,制作伪志,鱼目混珠。二、山西出土的北朝时期的墓志,有以青砖为质地者,作伪者所选取的刻石材料正是砖质,以体现地域特色。三、凉州是河西走廊的重镇,出土的有关凉州的墓志历来为研究历史者特别是研究西北史地者所重视,而志主的“凉州长史”身份更易被研究者所关注。四、作伪者谎称该志为公立博物馆所藏,市面难得一见,给其披上一层华丽的外衣,极易误导初入碑帖领域的相关人员。五、北朝墓志价格往往高于其他时期的墓志,作伪者能获取更大利润。

《北魏源模墓志》的翻刻品,除了我们上文所举的例子,可能还有其他例证,据云有将该墓志翻刻于两块石头上者,文字只字未改,但因未见拓片,暂不作讨论。这方墓志的翻刻品形成的最主要原因就是原石藏于私人手中,市面上仅有极少数拓本流通,导致物以稀为贵,作伪者依据原石拓片进行仿造,以牟取一定利润。当然,源氏家族为北朝时期西平大族,出现不少在历史上有过记载的人物,如源模之兄《北魏源延伯墓志》的刊布,为研究北魏源氏家族提供了宝贵的文献材料。源模墓志对于补充北魏源氏家族研究也具有一定的学术价值,如宫万瑜、殷宪等均撰文研究,增添了学界对该志的关注程度。此外,北朝时期的少数民族墓志历来是伪志、翻刻的重灾区,在以往的碑志类图集如《石刻名汇》《增补校碑随笔(修订本)》《汉魏南北朝墓志汇编》《碑帖鉴定》等中多有记载,如《增补校碑随笔(修订本)》所记载的北魏天安丙午八月《处士源嘉墓志》就是一方北朝源氏家族的伪志, [28] 且被多书著录。

经考古发掘或公开刊布的魏晋隋唐墓志,绝大多数为真品,极少有伪志。而民间流散的来源不明的墓志,可能存在部分伪志,在使用时要加以辨别。对出土碑志进行录文时,在无法得见原石,而有多书著录同一碑志的情况下,要选取精拓进行录文。一般来讲,年代越靠前的拓片,保存的内容更为详细,对于新近出土的碑志,在拓片的选择上要比较拓工水平高低。当然,旧拓与新拓相比勘,不同书中的拓片相对照,对于保证录文的准确性同样具有一定帮助,而这正为我们今后的深入研究打下一定基础。