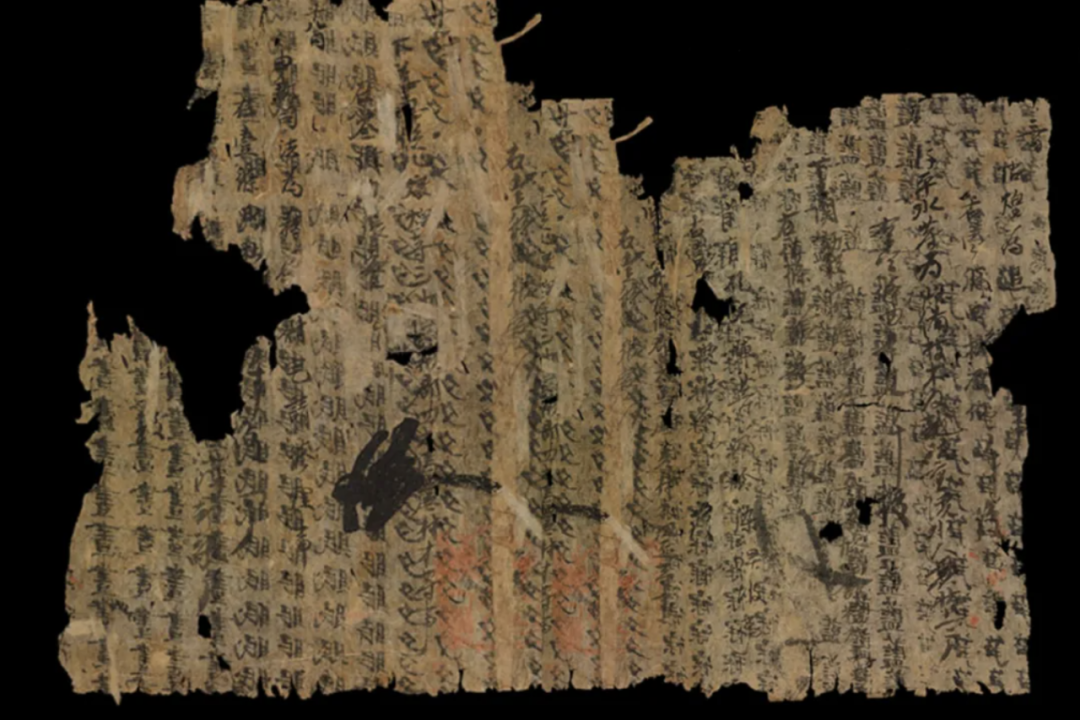

中国国家图书馆藏敦煌文书BD13185共包含A、B、C、D四个残片,其中BD13185A和BD13185C定名原拟作《敦煌县事目残历》。 由于文书背面的习字墨迹深重,并渗透到正面,致使正面文字难以辨识。 笔者根据该馆最近公布的彩色图版并目验原卷,试对这一组文书录文,并探讨其性质与年代,判断它应是一组天宝后期敦煌县印历,即官府编制的官文书钤印目录。 这是目前发现的第二组敦煌县印历,对了解唐代县级官府日常政务以及文书运作颇有帮助。 特撰此小文,以祈教于方家。

一、文书概况及录文

另外笔者推测,在原始文书中,应当是BD13185C位置在前,BD13185A在后,理由如下。其一,据张新朋对文书背面《千字文》习字的研究,BD13185Av位置在前,BD13185Cv在后,中缺100行左右;正背文献首尾调转,则事目文书一面应是BD13185C在前,BD13185A在后。其二,BD13185C上明确记有“三月”,BD13185A起首记有“三日”而月份不明,但登记事目涉及“重浇水”一事,依据P.3560《唐沙州敦煌县行用水例》,时间当在五月初(说详第三节);按照两件残片之间所缺为三月八日至五月二日大约两个月的事目来估算(现存事目,一个月大致40~50行),则缺失行数也在100行左右,大致可以和背面对应。这也说明正面的事目文书未经剪裁拼贴,《千字文》习字直接书于其背。

综上,BD13185C与BD13185A应属于同一组事目文书,废弃后纸背被直接用来练习抄写《千字文》,再断为数截,现存二残片之间有100行左右的残缺。

二、文书性质与年代

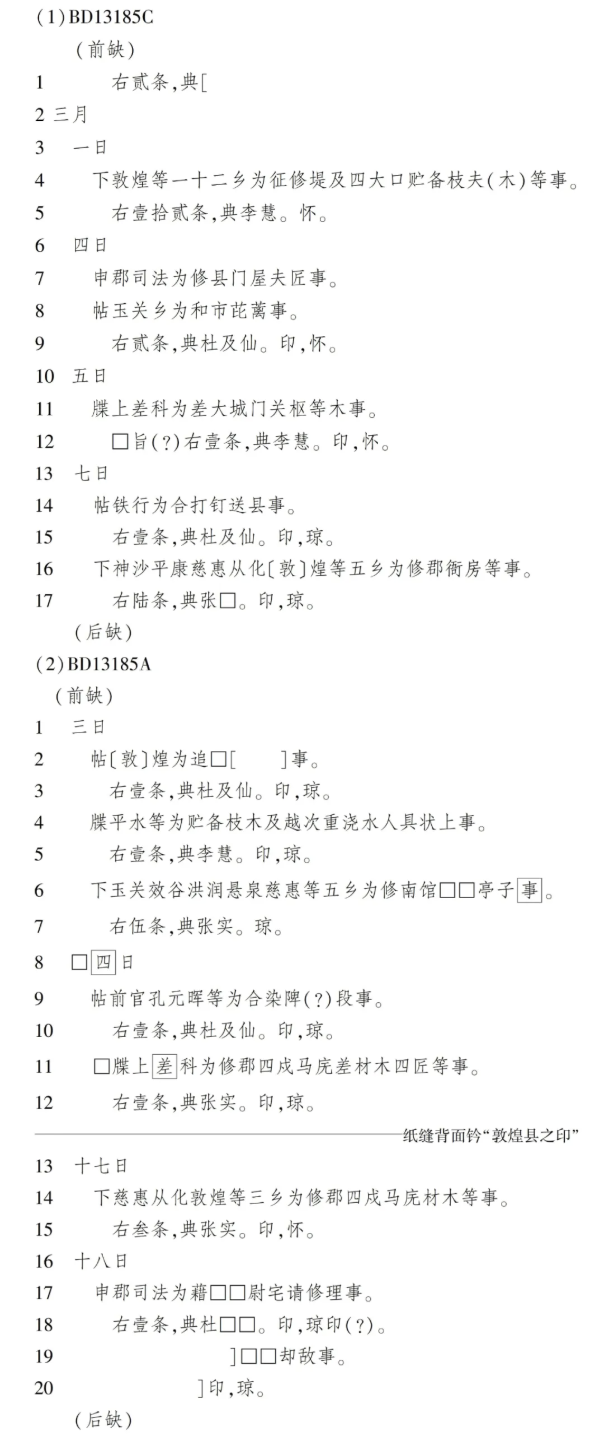

按照记录的文书运行方向,事目可分为收文事目和发文事目,前者是官府为收到文书编制的目录,后者则是本官司发出文书的目录。两种事目格式有一定区别,收文事目的格式通常为“发件机构+文书类型+事项”,不必写收件机构,因为所有收件机构都是编制事目的官府自身;反之,发文事目格式是“文书类型+收件机构+事项”,通常省略发件机构即本官府。据BD13185A纸缝背面钤“敦煌县之印”,本组文书的制作者是敦煌县,其中事目格式都是“文书类型+收件机构+事项”,如“帖玉关乡为和市芘蓠事”,即敦煌县就和市芘蓠事宜发给玉关乡的帖文,很明显是发文事目。

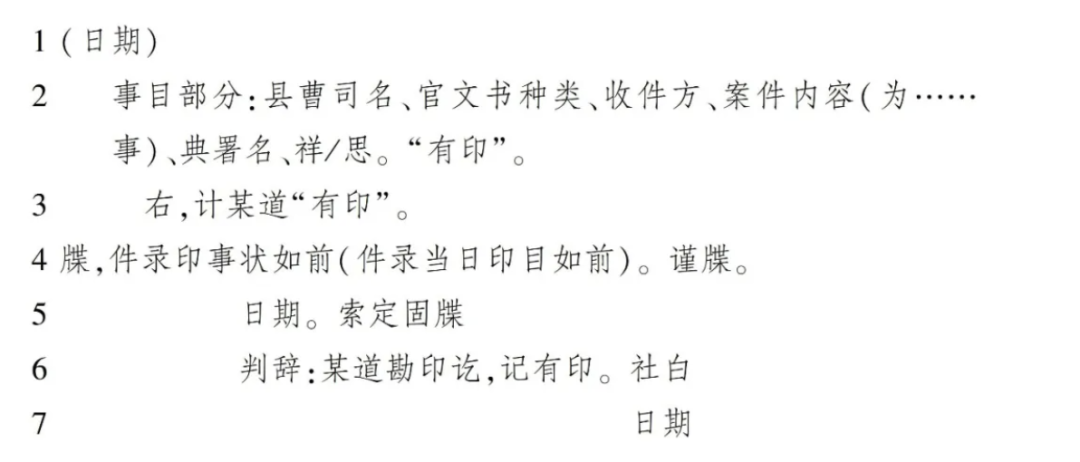

目前唐代出土的收文事目数量较多,类型也很多样,而发文事目的功能和类型都较单一,就是印历。按唐制,凡是钤印的官文书都要编目登记,而后存档,《唐六典》云:“凡施行公文应印者,监印之官考其事目,无或差谬,然后印之,必书于历,每月终纳诸库。”这个纳库存档的“历”就是印历。《唐国史补》载:“王某云往年任官同州,见御史出按回,止州驿,经宿不发,忽索杂案,又取印历,鏁驿甚急,一州大扰。有老吏窃哂,乃因庖人以通宪胥,许百缣为赠。明日未明,已启驿门,尽还案牍。御史乘马而去。”将“印历”和“杂案”并称,都是州府保存的“案牍”。英国国家图书馆藏有一组出自敦煌藏经洞的瀚海军文书,S.11459G残片第1行记有“兵曹司开元十五年十二月印历”,是唐代印历的实物。西域出土不止一件(组)唐代印历,因其中往往有监印官书写的“勘印”二字,此前研究者多称之为“勘印历”或“勘印簿”,但无论从传世文献,还是出土实物看,这类文书在唐代都被称作“印历”,而非“勘印历”,因此本文全以“印历”称之。

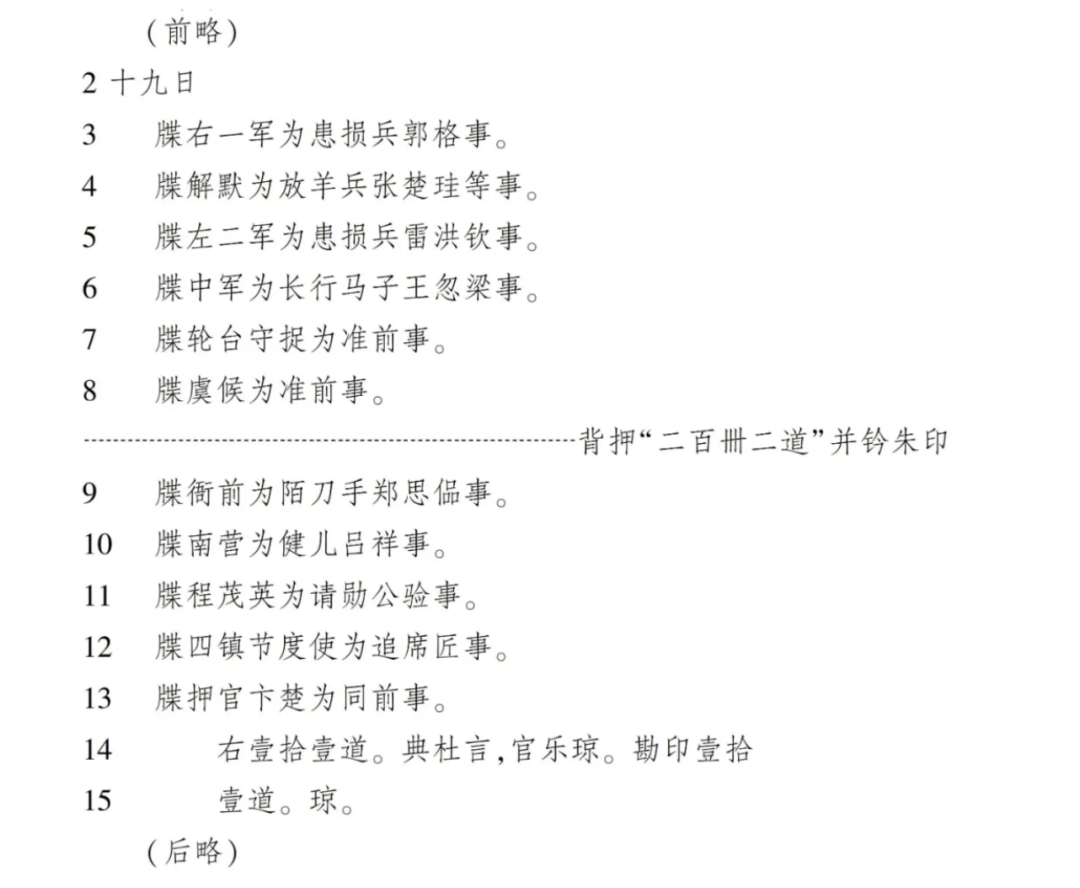

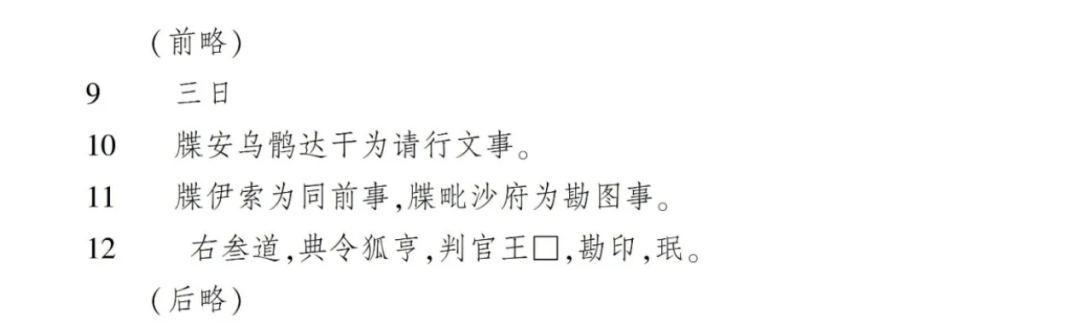

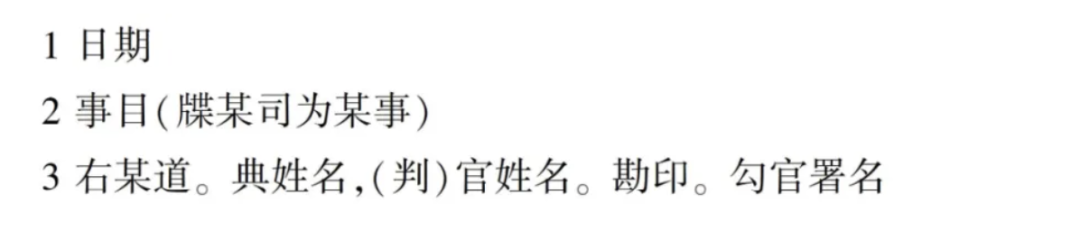

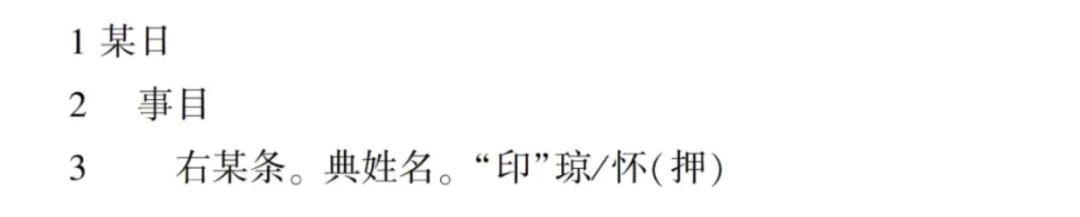

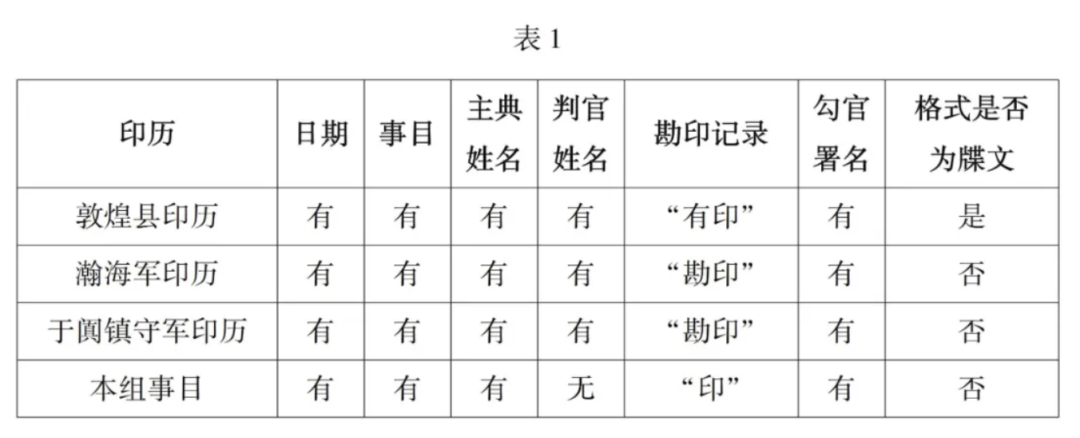

目前已知西域敦煌出土的唐代印历共有三件(组)。第一组是上述《开元十五年(727)瀚海军印历》,由7件残片组成,编号S.11453H—I、S.11459C—G;第二件是和田地区出土的《唐于阗镇守军印历》;第三组则是分藏于日本杏雨书屋和中国国家图书馆的《唐敦煌县印历》。三组印历的格式并不完全一致,其中《唐敦煌县印历》是由典史每日牒文连缀而成的,赤木崇敏将其格式归纳如下:

本文所讨论的这组事目,也基本包含了上述核心要素,其格式可归纳为:

三、印历所见唐代工程营建与水利管理

(1)马圈口。位于州城西南二十五里甘泉水上,宜秋渠于此分流。

(2)都乡口。位于州城西南十八里甘泉水上,都乡渠、孟授渠于此分流。

(3)五石口。位于州城南十里甘泉水上,阳开渠、神龙渠于此分流。

(4)平河口。位于州城东三里甘泉水上,东河、北府渠于此分流。

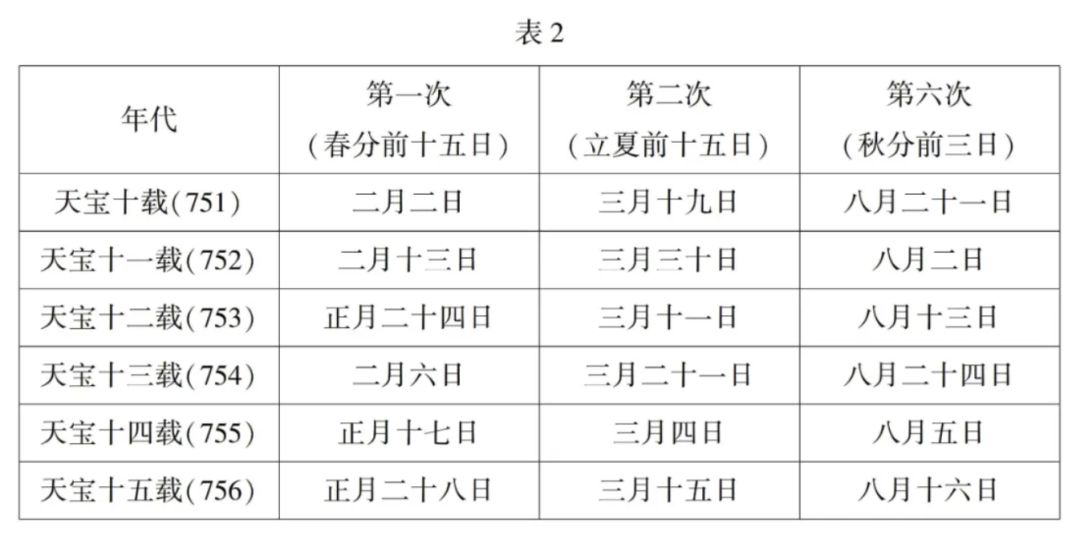

唐代官府每年定期修整河渠堤堰的常规工程,时间通常在春秋两季。《唐六典》“水部郎中员外郎”条云:“仲春乃命通沟渎,立隄防。”春季的这一次整修,主要目的是在春汛或灌溉行水开始前疏通河渠,加固堤堰。在九至十世纪敦煌渠人转帖中常见“今缘水次逼近,切要通底河口”的说法,指的就是灌溉用水的次第即将轮到某渠,需要整治修理河渠泄水口,以保证行水顺畅。八世纪唐朝官府治下的敦煌应当也有类似措施,据《唐沙州敦煌县行用水例》,敦煌每年共有六次遍及整个水渠网络的灌溉行水,其中三次日期相对固定,即第一次称“春水”,春分前十五日开始,第二次称“浇场苗”,立夏前十五日开始,第六次称“正秋水”,秋分前三日开始。依据上文考证的印历年代,天宝十载至十五载敦煌第一、二、六次灌溉行水日期分别如表2所示:

此外,本组印历应该只是敦煌县分司印历,并不包含该时段内敦煌县所有钤印文书。证据之一是它记录的每日事目数量远远少于《唐敦煌县印历》,后者每日事目数量通常在数十道,而本组印历每日事目数量都在个位数,即使三月一日有十二道钤印文书,也是为同一件事向十二个乡发文;甚至有些日期完全没有钤印事目,如BD13185A中十四日后接十七日,无十五、十六日事目,又如BD13185C中三月一日后紧接四日,无二、三日事目,县级官府频繁出现连续两日没有需要钤印的发送文书的情况,是难以想象的,必然有特殊缘故。证据之二,细审本组事目,可知全都是与工程修筑和手工业制造相关的事务,如水利工程管理、城市建筑修造、各类手工业加工等等。这些政务在州由司士参军负责,《唐六典》云“士曹、司士参军掌津梁、舟车、舍宅、百工众艺之事”。沙州(敦煌郡)属下州,不设司士参军,上述政务由司法参军兼管,本组印历中有“申郡司法为修县门屋夫匠事”和“申郡司法为藉□□尉宅请修理事”,正是政务对口的体现。在县一级,天宝年间敦煌县为上县,依令仅设司法、司户二佐,不设司士佐,但唐代县司已出现依照户、工、仓、兵、法、士分类政务的倾向,《唐敦煌县印历》每日印事目即按司户、司兵、司法、司仓等分类排列并标示,而本组印历更是将归属司士的政务单独列出编制,不过敦煌县并不设司士佐,仍应视其为敦煌县印历而非敦煌县司士印历。

关于这组敦煌县印历的年代,文书中有几处关键线索。首先,本组印历中事目称郡而不称州,如BD13185A第11行、第14行有“郡四戍马庑”,BD13185A第17行、BD13185C第7行有“郡司法”等,唐代改州为郡是在天宝元年(742)正月二十日,持续到至德元载(756)十二月十五日又改郡为州,故此组印历年代必定在天宝年间。

其次是敦煌县辖乡情况。唐代敦煌县辖乡多有变动,其中敦煌、莫高、龙勒、神沙、平康、洪池、玉关、效谷、洪闰、悬泉、慈惠11个乡较为稳定,变动主要在从化和寿昌二乡,BD13185C第4行称“下敦煌等一十二乡”,BD13185C第16行还出现了从化乡之名,说明此件印历编制时,敦煌县下辖包括从化在内的12个乡。从化乡首次设立的时间大致在景龙元年(707)前后,当时生活在且末河流域的粟特人因受到西突厥阙啜的劫略骚扰,逃往沙州寻求庇护,沙州官府划出地域设从化乡加以安置,并将粟特百姓编入户籍。故而这组印历年代必定晚于景龙元年,与上文推断的天宝年间相合。

又此时敦煌县辖乡数目为十二,不含寿昌乡,说明当时敦煌郡设置了寿昌县以管辖寿昌乡。据《新唐书·地理志》,寿昌县“武德二年(619)析敦煌置,永徽元年(650)省,乾封二年(667)复置,开元二十六年(738)又省,后复置”。寿昌县三次废而复置,或与唐廷和吐蕃对石城、播仙二镇地区的反复争夺密切相关,故有学者推测寿昌县第三次复置是在天宝十三载封常清破播仙之后。更明确的时间节点是,据P.2803《唐天宝九载(750)八月至九月敦煌郡案为纳谷事》,寿昌乡此时仍归敦煌县管辖,说明此时尚无寿昌县,寿昌第三次置县时间肯定在天宝九载九月以后。

综合上述分析,可知本组敦煌县印历的年代当不出天宝九载九月到至德元载。再结合BD13185C上有“三月”纪月,其年代应在天宝十载至天宝十五载(751—756),故可将其定名为《唐天宝年间(751—756)敦煌郡敦煌县印历》。

三、印历所见唐代工程营建与水利管理

(一)水利工程建设与管理

与水利相关的事目共两条,时间较明确的是“三月一日”“下敦煌等一十二乡为征修堤及四大口贮备枝夫(木)等事”。“枝夫”一词又见于九世纪后期敦煌文书P.3418v《唐沙州诸乡欠枝夫人户名目》,此文书存朱笔标题“(前残)全欠枝夫人户名目”,后记人名和所欠数量,如“张法律欠七束”等,雷绍锋认为枝夫是一种杂徭,或为“受官府指挥,在规定的时间内为柴场司砍伐枝、柽、刺的劳动力”。而谢重光则因为标题中有“欠”字,认为枝夫可能是“各户土地上应摊派的柴草一类差税”。唐《律疏》云“丁谓正役,夫谓杂徭”,从“夫”的字义来看,枝夫的含义的确应当指向人而非物。但在本条印历事目中,枝夫前有“贮备”二字,而徭役无法贮备,考虑到同组文书BD13185A第4行有“牒平水等为贮备枝木”等语,疑此处误书“枝木”为“枝夫”。故本条事目展现的政务应是敦煌官府为维修堤堰与四大口等水利工程向辖内十二乡下符征收所需木料。

事目中提到的“堤”是指水渠两岸人工修筑的与水渠走向平行的堤堰,在《沙州都督府图经》的记载中往往称“堰”,如宜秋渠“两岸修堰十里,高一丈,下阔一丈五尺”,又都乡渠“甘泉水马圈堰下流造堰,拥水七里;高八尺,阔四尺(丈)”。归义军时期的敦煌文书中也有修堤的相关记录,如Дх.1378归义军某年《当团转帖》中称“右件徒众修堤……帖至,限今日限夜,于堤上取齐”;P.3165v《沙州某寺入破历算会稿》载“两石四斗,阴婆庄修堤用”。而“四大口”即四大河口,指的是甘泉水(即今党河)上四个泄水口,河口置斗门,是各条干渠从总水源甘泉水上引水分流的起始之处,其名称和位置自上游至下游分别是:

(2)都乡口。位于州城西南十八里甘泉水上,都乡渠、孟授渠于此分流。

(3)五石口。位于州城南十里甘泉水上,阳开渠、神龙渠于此分流。

(4)平河口。位于州城东三里甘泉水上,东河、北府渠于此分流。

第二条与水利相关的事目是某月三日“牒平水等为贮备枝木及越次重浇水人具状上事”。所谓越次重浇水,指的是重浇水时违反了规定次序。按唐代令式,灌溉行水有两大原则,一是浇田有次第,“凡用水自下始”,即浇田从地势最低的下游地方开始,逐渐向地势较高的上游地方开展;二是水资源平均分配,“务使均普”,敦煌地区的行水灌溉也遵循这两大原则。据《唐沙州敦煌县行用水例》,敦煌每年六次行水,第三次称为“重浇水”:

另外,根据重浇水的时间,还可推测此条事目的大致时间。敦煌每年六次行水,第二次“浇场苗”和第三次“重浇水”都在小麦生长期内,主要灌溉的作物是春小麦,其中浇场苗即浇灌新生麦苗,时间在立夏前十五日左右,今日敦煌地区春小麦浇头水时间亦与之接近;重浇水的时间则在春小麦抽穗扬花之时,大致在农历五月,本条事目很可能发生在五月三日。推测残片BD13185A是当年五月事目,这也与它在印历中的原始位置在残片BD13185C之后相合。

(二)城市营建与修缮

就城市营建而言,敦煌县日常政务更多的不是新建工程,而是修缮既有建筑,印历记录的修缮工程包括如下几类:

(1)城门

唐代沙州城有两重城垣,外围是较大的罗城,又称大城,主要分布着市场、居民住宅、寺观等等,罗内城西南隅为子城,官署、官学、州馆等集中于此。印历记有“牒上差科为差大城门关枢等木事”,知是敦煌县为修大城门闩和门扇轴需征收木料一事上差科的牒文。大城门应指罗城城门,唐五代敦煌罗城四面城墙都开城门,其中东门连接着前往中原的驿道,可能规模较大,据《敦煌廿咏》“郭门望京处,楼上起重闉”,知东城门上建有重楼。

(2)州县衙署

印历提及要修缮“郡衙房”和“县门屋”,前者指敦煌郡官衙建筑,后者应指敦煌县官衙的大门建筑,与绝大多数唐代城市一样,敦煌的州县官署位于子城内部,直至吐蕃统治时期,沙州城长官节儿的衙门仍设于子城,S.1438《吐蕃时期书仪》所收沙州状记玉关驿户氾国忠等六人“今月十一日四更,蓦大城入子城,煞却监使,判咄等数人……及至子城南门下,其节儿等已纵火烧舍,伏剑自裁,投身火中,化为灰烬”,即是其证。

(3)官员住宅

印历有“申郡司法为藉□□尉宅请修理事”,中间二字因文书残缺难以辨识,只知是某尉宅邸。敦煌县为上县,设县尉二人;又沙州本有效谷、龙勒、悬泉三折冲府,各设折冲都尉一人,左右果毅都尉各一人,府以下团设校尉,但玄宗朝敦煌地区军镇体制趋于完备,府兵制逐渐瓦解,特别是天宝八载停折冲府上下鱼符,府兵制名存实亡,此后折冲府官职逐步阶官化,所以此处当为敦煌某县尉宅,修宅事宜由敦煌县向郡法曹申报,也可作一旁证。

“藉”字缺乏下文,亦颇难解。笔者推测“藉”或通“籍”,有可能为“籍没”之意。按唐律规定,谋反及谋大逆,本人处刑家属连坐以外,“部曲、资财、田宅并没官”,而司法实践中籍没家产的处罚应用比唐律规定更广。被籍没入官的房产所有权转移到官府,因此由官府负责修缮。当然,在文书不完整的前提下,上述解释只是猜测,因为唐代官员到地方任职,未必会自行购置房产,而往往是居住在地方官衙提供的住所中,这种官舍与衙署相去不远,甚至直接相连。而如果这座宅邸不是某县尉的私产,那就不存在所谓“籍没入官”,因为宅邸本就由官府所有,由官府营建修缮也理所应当。

(4)馆驿

敦煌县官府负责修缮的建筑还包括馆驿及长行坊等交通机构,印历提及修“南馆□□亭子”和“郡四戍马庑”等事。其中南馆应为敦煌城内或近城驿路上供往来使节和官员居住的客馆,P.2005《沙州都督府图经》载:“一所殿,六门,五架,高四尺(丈),东西十七步,南北八步。右,在子城中,近城南门。据《西凉录》:‘凉王李暠庚子年建造此殿以听政。’至今见在,州司以为馆。”知唐代沙州州馆系利用西凉恭德殿设立,位置在沙州子城南门附近,南馆或即指此。馆内除了客使起居的房屋以外,还有亭子、园林等景观。

郡四戍马庑,当指敦煌郡长行坊饲养四戍函马或长行马的棚舍。敦煌文书中有“庑舍”,常指堂下周边非正规的简易房屋,如廊屋、棚房等,多用来圈养牲畜;又有“牧庑”,是专门饲养牲畜的棚屋。

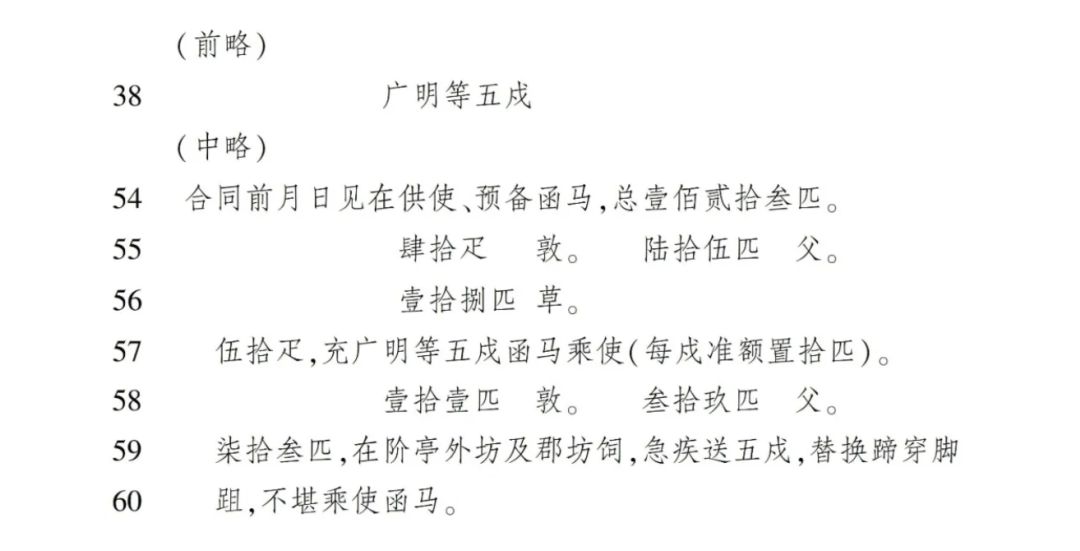

戍本是唐代边疆设立的基层军事防御机构,但在天宝年间的敦煌地区,有些戍同时承担着递送使者和文书的交通通讯职能,因此它们都配备函马与长行马以供往来。S.2703v《唐天宝年间敦煌郡典王隐闻牒为应遣上使文解事》载有发往上级官府和周边各郡公文书事目共九道,其中有“二上监河西碛西使宇文判官为乌山等四戍函马事”,可为一证。

目前已知敦煌境内十余戍的名字,但在天宝年间敦煌文书中以“四戍”或“五戍”之名出现的,只有第五道(莫贺延碛道)上的戍。第五道是武周以降瓜沙地区前往伊州的官方驿道,最初沿途设有十驿,自瓜州向伊州分别为:新井驿、广显驿、乌山驿、双泉驿、第五驿、冷泉驿、胡桐驿、赤崖驿,余下两驿名称已失。这条道路穿越瓜州和伊州州境,但部分驿站的管理维护和供给由沙州承担,其中新井、广显、乌山三驿由“瓜州捉……沙州百姓越界供奉”,双泉、第五、冷泉、胡桐四驿由“沙州百姓越界捉”。至天宝时代,河西驿制废弛,原先第五道沿途驿站全部改称为戍,但仍保留了驿的交通通信职能,原先的管理模式也延续下来,部分戍仍旧由敦煌郡(沙州)负责供应粮草与马匹,如P.2803《天宝九载(750)八月至九月敦煌郡案为纳谷事》就记录了包括乌山、冷泉、双泉、第五等戍在内的“四戍回残粟”“四戍回残  ”,是敦煌郡调拨给四戍而四戍未用完返还郡仓的粮草。而P.2862+P.2626《唐天宝年间(744—758)敦煌郡会计帐》 则记录了分配给广明(即“广显”讳改)等五戍的函马数量和肤第:

”,是敦煌郡调拨给四戍而四戍未用完返还郡仓的粮草。而P.2862+P.2626《唐天宝年间(744—758)敦煌郡会计帐》 则记录了分配给广明(即“广显”讳改)等五戍的函马数量和肤第:

(三)手工业生产

与郡士曹所掌“百工众艺之事”相对应,敦煌县司士的第三类日常政务是管理手工业生产。 唐代手工业有官营与民间私营之分,其中官营手工业包括中央作场和各地设立的地方作场,前者由中央少府监经营,而后者除矿冶、铸钱、伐木和盐业等专设直属中央寺监的诸监经营之外,大多由当地官府负责经营管理。 除了官营作坊,地方官府获得手工业产品的途径还包括征发工匠劳役以及和雇、和市等等。

除了征召工匠服役制作或者和雇以外,唐代官府获得手工业产品的另一个途径是和市,即官府出资直接向民间购买,建筑材料是唐代官府向民间和市的常见品类。印历中有“帖玉关乡为和市芘蓠事”,芘蓠即笓篱,是用带刺的荆柳编成的篱笆,主要用于屏蔽遮障,应当也是用于敦煌县的建筑工程。

结语

(调阅原卷得国家图书馆古籍馆刘波老师诸多帮助,录文经荣新江、史睿、毛秋瑾等师长指正,谨在此一并致谢。)

作者简介

包晓悦《国图藏唐天宝年间敦煌县印历考——兼论唐代县级的司士类政务运作》(原载《文献》2024年第6期)