九十五岁的著名版本目录学家、南京图书馆退休研究馆员沈燮元先生,1958年在上海的古典文学出版社出版了他早年就读无锡国学专修学校时开始编撰的处女作《屠绅年谱》。

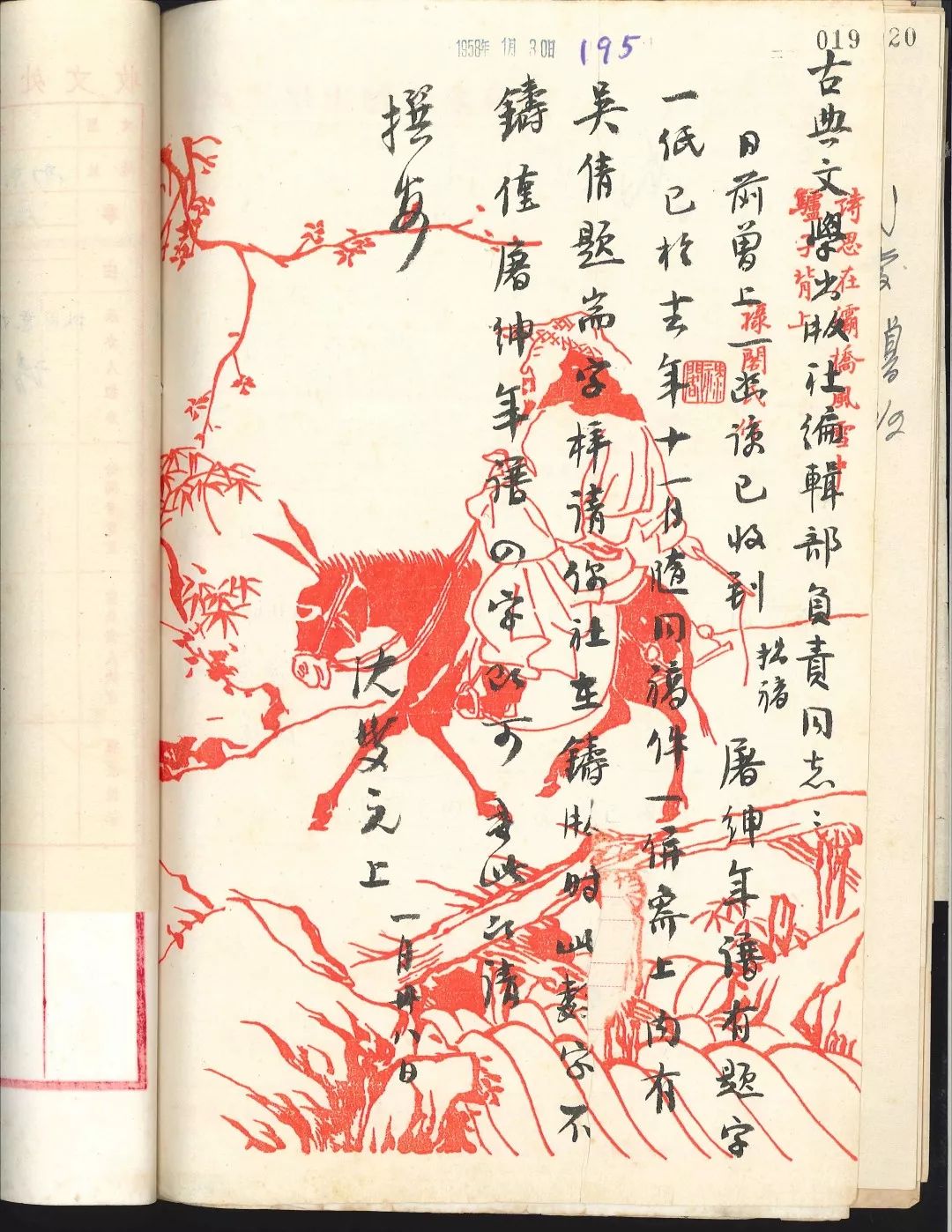

友人安迪喜书法,熟悉近现代书家风格,他觉得《屠绅年谱》的题签不像沈先生说的是吴湖帆写的瘦金体,而像沈尹默写的,遂撰文质疑(《题签故事》,《深圳商报》2018年3月20日),并让我找一下档案求证。因为1956年成立的古典文学出版社是我供职的上海古籍出版社的前身,所以《屠绅年谱》的书稿档案完整地保存在社里。其中有沈燮元当时致古典文学出版社的一封信(1957年11月13日收文号:01594):

古典文学出版社

编辑部负责同志:

拙作屠绅年谱已完成,今奉上,请查收。

自维学殖荒落,故质量甚低,句读可能亦有错误,祈不吝指正。另有序文一篇及屠绅小像一帧(因照相尚未印就),当在本星期内另行寄奉。

吴湖帆先生题签一纸,封面上不必印“吴倩题”字样,扉页可照印(式样依你社出版之元次山年谱即可)。如书出版时请你社惠赠数册,以便分赠友人。毋任感祷,专此即请

撰安

沈燮元 十一月十二日

查了档案,我对《屠绅年谱》的编辑出版经过产生了兴趣。通过档案发现,在《屠绅年谱》这样一本小书的编辑出版过程中,有那么多现在被公认的名家参与其中,觉得有披露出来的必要,一是为了纪念前辈的劳绩,二是给后来者留下垂范的实例。

《屠绅年谱》是一本名副其实的小书。32开,平装,全书共58页, 1又7/8印张,字数33,000,其中屠绅像和序各1页,年谱正文24页14000字;附录两种:屠笏岩先生诗文辑存、屠笏岩先生轶事,共32页19000字。印数1800册,定价0.20元。作者沈燮元当时也不是名人,仅是一位三十出头的好学的图书馆研究人员。但是,这样一位年轻作者的这样一本小书竟然为古典文学出版社接受出版,而且参与这本小书编辑出版工作的都是年长于沈燮元的学者型编辑,其中不少当时已经成名,由此可见古典文学出版社的出版旨趣和编辑风格。

这里,有必要简单介绍一下古典文学出版社。这家社是时任新文艺出版社社长李俊民于1956年11月在新文艺出版社中国古典文学编辑组的基础上成立的。李俊民(1905-1993),江苏南通人,是一个富于传奇色彩的人物。他1925年加入中国共产党。大革命失败后从事教学、创作和学术研究。“七七事变”后回乡从事抗日救亡工作,曾任联合抗日部队副司令。新中国成立后,曾任江苏省文化局局长等职。1953年10月到上海任新文艺出版社社长。1954年,中华书局和商务印书馆迁往北京,上海没有一家专业出版古籍的出版社,出于对中国古典文学的热爱,李俊民成立了古典文学出版社,他任社长兼总编辑。社里编辑除了原先编辑组的钱伯城、王勉等外, 李俊民还调来了老出版家汪原放、胡道静等,以及时任苏北师范专科学校(扬州师范学院前身)历史科主任刘拜山等。编辑部虽然只有十几位编辑,但都是才学之士,一时人才济济, 李俊民“常戏称他主张‘人材内阁’,私下不无得意地说:我们这个班子办一个大学中文系是胜任的”(何满子《悼胡道静并琐忆往事》,《新民晚报》2003年12月22日)。这样的一个出版社有这样的一批编辑,接受出版沈燮元的这样一本小书就不足怪了。

档案中保存的沈燮元的复信[1957年10月16日,收文号:01328,原件无断句]:

久未函候,时以为念。前谈拙作《屠绅年谱》已修改完成,目前正在誊录,不日可寄上指正。现有插图数页,系弟历年苦心搜集而得,未悉能随文一并刊出否?(共三页)

一、 屠绅小象 二、《 蟫史》原刻本书影 三、《琐蛣杂记》书影

此三种书籍翻刻本甚多而原刊百不一见,仅见刘翰怡及吴癯安先生各藏一种而已,其罕见可想。今所摄取者,即吴梅先生藏本。弟之意见。希望以铜板及铜版纸印出,未悉能如愿否?请与编辑部诸同志洽商后赐示,俾便与文字一并寄上、又“古典文学研究汇刊”第二期何日出版,亦祈示知。专此即请

撰安

弟沈燮元上 八.十四

彦通先生附笔代候

1957年10月21日,胡道静拟文,寄沈燮元[发文编号编务(57)字第1090号] ,信中说:“获悉尊著‘屠绅年谱’已完稿,甚为欣慰。插图三页,可以铜版精印。‘古典文学研究汇刊’第二辑短期内恐尚不能付刊。我们希望尊著能稍增附录,当提前单行出版。如何之处,尚请斟酌是幸。”

从以上两信看,《屠绅年谱》最初拟作为专文刊于《古典文学研究汇刊》第二辑,因“第二辑短期内恐尚不能付刊”,所以胡道静建议“尊著能稍增附录,当提前单行出版”。

沈燮元不久复信[1957年11月27日收文号:01696,原件无断句]:

今寄上拙作《屠绅年谱》序一篇及屠绅像一帧,祈请检收。有何意见,请随时赐示为感。专此即请

撰安

沈燮元上 十一.廿六

插图另请加印数字,式样具别纸。

编辑部主任意见:

总编辑意见栏有一署名“城”,当为钱伯城。钱伯城,1922年生,著名的出版家、学者,对明清文学也有深入研究,撰有《袁宏道集笺校》等。钱伯城、王勉当时均为编辑部秘书,总编辑为李俊民,未设副总编辑。

总编辑意见栏有吕贞白意见:

第一审汪原放认为可用,第二审胡道静亦认为可用。因此编辑部门拟予出版。经与刘拜山检查,以为这部稿子,系属资料性的,尚平稳。拟即同意编辑部意见,予以接受出版。

后附“向平”署名,当为时任古典文学出版社副社长陈向平,时间1月15日。陈向平(1909-1974),是1938年加入中国共产党的老报人,著有散文集《春天在雪里》。他抗战时主编《东南日报》(金华版)的《笔垒》副刊,除了团结一批进步文人外,还发现培养了一些青年人才,刊发了日后以金庸名世的查良镛的第一篇文章,被金庸认为是自己办报、从事写作的第一位启蒙老师。

此单备注:“已于1958年1月18日发稿,文归档。”《屠绅年谱》的发稿单日期为1958年1月18日,编务科科长袁冰签字。

胡道静于1958年1月17日拟文,寄沈燮元,告诉他《屠绅年谱》已准备付排,并请处理稿中的问题。

沈燮元于1958年1月23日回信(收文号:00169,原件无断句):

一月二十一日来函收到,嘱示将拙作《屠绅年谱》序文中会稽周豫才先生《中国小说史略》云云改为鲁迅先生《中国小说史略》,完全同意。至屠氏诗文辑存内之《送蒋晓村别驾还河南》诗序下缺出处事,系誊写时匆促而遗漏,俟校样寄来时填入。另附奉你社所发之著者情况表一式二份,请查收。以后并盼加强联系。专此奉覆。顺颂

撰安

沈燮元上 一月廿三日

日前曾上一函,谅已收到。拙稿《屠绅年谱》有题字一纸,已于去年十一月随同稿件一并寄上,内有吴倩题耑字样。请你社在铸版时,此数字不铸、仅“屠绅年谱”四字即可。专此即请

撰安

沈燮元上 一月廿八

1958年4月8日古典文学出版社编务(58)字第534号致信沈燮元,告知拟定《屠绅年谱》稿酬:序及年谱每千字10元,附录每千字4元,“如荷同意,即请示复,以便订立出版合同”。沈燮元于1958年4月12日回信(收文号:00670,原件无断句):

编务(58)第五三四号来函收到,同意你社所拟定的稿酬。出版合同请仍寄颐和路二号。稿酬因近日时有不定期义务劳动及会议等。请寄南京牯岭路二十六号陈方恪同志转本人收(汇票请仍写本人姓名以便领款)。奉复顺请

撰安

沈燮元上 四月十二

《屠绅年谱》出版后不久, 1958年6月1日,经上海市出版局批准,在国务院古籍整理出版规划小组统一规划下,古典文学出版社与中华书局上海办事处合并成立中华书局上海编辑所,习称“中华上编”。当时年近七十的金兆梓(1889——1975)以中华书局副总编辑的身份任主任, 李俊民、陈向平、戚铭渠任副主任。中华上编受上海市出版局和中华书局总公司双重领导,但所属单位不同,中华上编是受上海市出版局领导的地方出版社,中华书局是受文化部直接领导的出版社;中华上编与中华书局在人事和经济方面各自独立,而在编辑出版业务上接受总公司的领导,两家共用一个社名,但中华上编出版的图书在版权页上则注明“中华书局上海编辑所编辑”。

1958年5月9日(原古典收文58年5.14/877),陈向平接到了中华书局总经理金灿然的来信:

“屠绅年谱”的样书看到了。假如要为屠绅这样的人出版年谱,那么,要出版年谱的人就太多了。这儿显然已看不出我们的出版方针。这部年谱在内容上也是很贫乏的。建议结合你们的运动发展情况,对这一部书的出版问题作一检查。

又,曾次亮同志唐诗选目请寄还。

金灿然 9/5

金兆梓到任后,指出中华上编(实际是古典文学出版社)存在着一些问题,如出书品种单一,偏重在古典文学方面;出书方向不明确,主次不分明等,需要整改(参见李志茗《一波三折:金兆梓的出版生涯》,《春华秋实六十载》,上海古籍出版社,2016年)。应该是与金灿然的意见一致吧。

为了写这篇文章,我写信征求了沈燮元先生的意见,沈老对公布有关信函表示同意,并谦虚地说:“唯此书系余少作,今日视之,不胜汗颜。”