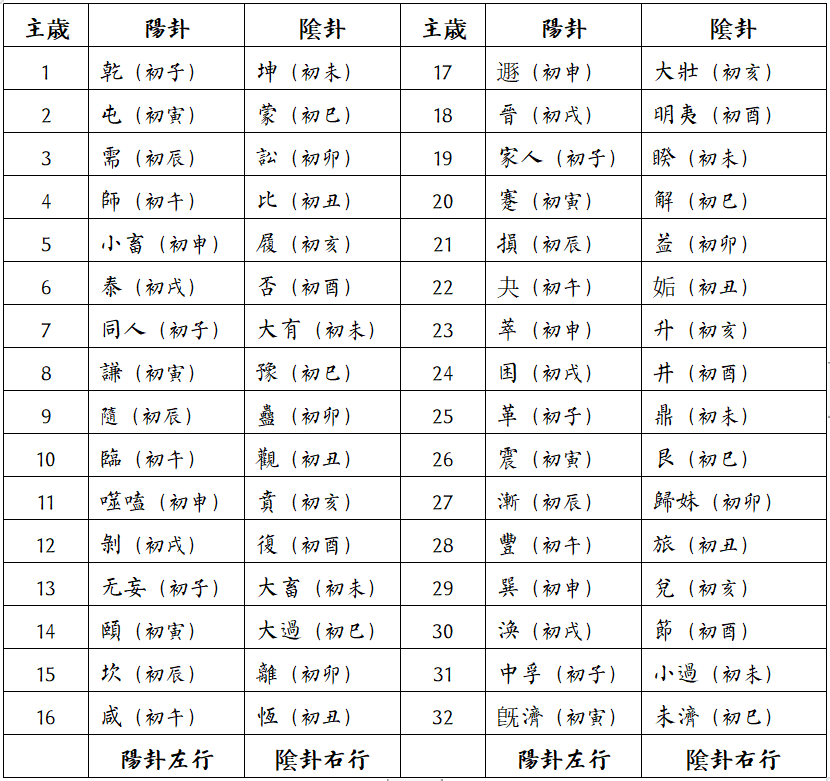

主歳卦者,指二卦主一歳,如乾坤主第一歳,屯蒙主第二歳,需訟主第三歲,六十四卦分主三十二歳。乾坤、屯蒙、需訟以至於旣濟未濟,卽是主歳之卦。貞辰者,謂主歳卦之十二爻當直何辰。貞者,當也、直也。如乾初爻起貞於十一月子,坤初爻貞於六月未。屯初爻貞於十二月丑,蒙初爻貞於正月寅。主歳卦貞辰之文具見於緯書《乾鑿度》,辭晦旨澀,歷來學者所論又紛紜糾纏,且多謬誤。茲先錄其文,而後詳辨之。

乾,陽也;坤,隂也;並治而交錯行。乾貞於十一月子,左行陽時六;坤貞於六月未,右行隂時六,以奉順成其歳。歳終,次從於屯蒙。屯蒙主歳,屯爲陽,貞於十二月丑,其爻左行,以間時而治六辰;蒙爲隂,貞於正月寅,其爻右行,亦間時而治六辰。歳終,則從其次卦。陽卦以其辰爲貞,丑與左行,間辰而治六辰。隂卦與陽卦同位者,退一辰以爲貞,其爻右行,間辰而時六辰。泰否之卦,獨各貞其辰,共北辰左行相隨也。中孚爲陽,貞於十一月子;小過爲隂,貞於六月未;法於乾坤。三十二歳朞而周。 【1】

此卽主歳卦貞辰之文,其中有初爻之起貞,有隂陽卦之分,有左右行之別,有進退辰之例。初爻之起貞者,如乾貞於十一月子,坤貞於六月未;屯貞於十二月丑,蒙貞於正月寅。隂陽卦之分者,如乾爲陽卦,坤爲隂卦;屯爲陽卦,蒙爲隂卦。左右行之別者,謂陽卦之爻左行,隂卦之爻右行。進退辰之例者,謂隂卦與陽卦同位者,退一辰;泰否之卦,獨各貞其辰。

此段文字可謂主歳卦貞辰之總綱,但僅論及乾坤、屯蒙、泰否、中孚小過八卦,其餘五十六卦之貞辰,略而不見。後來學者於諸卦之貞辰,言人人殊,實緣隂陽卦之分與進退辰之例不明。

欲明主歳卦之貞辰,宜先明卦分隂陽之例。主歳卦之分隂陽,有二例,一據前後例,一據奇偶例。據前後者,謂主歲二卦,前卦爲陽,後卦爲隂。案六十四卦分主三十二歳,起於乾坤,訖於旣濟未濟,卦序與今注疏本《周易》同。乾前坤後,屯前蒙後,需前訟後,依此類推,則中孚在前,小過在後;旣濟在前,未濟在後。乾、屯、需、中孚、旣濟凡在前者,卽是陽卦;坤、蒙、訟、小過、未濟凡在後者,則是隂卦。據奇偶者,謂六十四卦分主三十二歳,主奇歳者爲陽卦,主偶歳者爲隂卦。如乾坤主第一歳,一是奇數,故乾坤是陽卦。屯蒙主第二歳,二數爲偶,故屯蒙是隂卦。需訟主第三歳,奇數也,陽卦。如此而下,泰否主第六歲,偶數也,故是隂卦。旣濟、未濟主第三十二歲,亦是隂卦可知。據前後例與據奇偶例,凡三十二卦隂陽相錯,如乾坤主第一歲,據前後例,乾是陽卦,坤是隂卦;但據奇偶例,坤又是陽卦。屯蒙主第二歲,據前後例,屯是陽卦;若據奇偶例,屯又是隂卦。如此類推,則坤、屯、訟、師、履、泰、大有、謙、蠱、臨、賁、剝、大畜、頤、離、咸、大壯、晉、睽、蹇、益、夬、升、困、鼎、震、歸妹、豐、兌、渙、小過、旣濟三十二卦,是隂陽交相見。據下文所述,此三十二卦中,唯有十六卦可稱之爲“隂卦與陽卦同位者”,此十六卦,卽屯、師、泰、謙、臨、剝、頤、咸、晉、蹇、夬、困、震、豐、渙、旣濟。不明此十六卦爲隂陽同位卦,則主歳卦之貞辰卽茫然不得其解。

卦分隂陽,辰亦分隂陽。十二辰始於子,终於亥,奇位者爲陽辰,偶位者爲隂辰。陽辰,子、寅、辰、午、申、戌。隂辰,丑、卯、巳、未、酉、亥。隂陽辰旣定,則陽卦當陽辰而左行,隂卦當隂辰而右行。陽卦當陽辰左行,謂自子至戌順次而行;隂卦當隂辰右行,謂自未至酉逆次而行。

明乎卦分隂陽與辰行左右之例,則六十四卦流轉貞辰之次卽可推知。

六十四卦之流轉,謂陽卦轉陽卦,隂卦轉隂卦。陽卦流轉,陽辰順次而左行;隂卦流轉,隂辰逆次而右行。如主第一歲之乾卦起貞於子,流轉第二歲陽卦屯,卽貞於寅;流轉第三歲陽卦需,貞於辰;轉第四歲師卦,貞於午;第五歲小畜則貞於申,第六歲陽卦泰貞於戌。自子至戌,陽辰順次而左行,主第七歲同人又起貞於子。如此反復,則中孚貞於子、旣濟貞於寅,可知也。此是陽卦陽辰左行順次之例。隂卦隂辰右行逆次之例,謂主第一歲之坤卦貞於未,流轉第二歲隂卦蒙,貞於巳;轉第三歲隂卦訟,則貞於卯;轉第四歲比卦,貞於丑;轉第五歲履卦貞於亥,第六歲隂卦否則貞於酉。自未至酉,隂辰逆次而右行,主第七歲大有又起貞於未。如此反復,則小過貞於未,未濟貞於巳,亦可知也。表示如下:

表一 主歳卦流轉表

據此表,主歲卦流轉貞辰之理一目了然。觀諸卦流轉貞辰之次,知主歳卦之起貞,實本乾坤。由乾坤之貞於子未,其餘主歳卦之貞辰依例流轉。但乾坤何以起貞於子未?緯無明文,說者不一。有學者或以律呂說解之,如《漢書·律曆志》載劉歆說云:

宮以九唱六,變動不居,周流六虛,始於子,在十一月。大呂位於丑,在十二月。大族位於寅,在正月。夾鐘位於卯,在二月。姑洗位於辰,在三月。中呂位於巳,在四月。蕤賓位於午,在五月。林鐘位於未,在六月。夷則位於申,在七月。南呂位於酉,在八月。亡射位於戌,在九月。應鐘位於亥,在十月。

十一月,乾之初九,陽氣伏於地下。六月,坤之初六,隂氣受任於大陽。正月,乾之九二,萬物棣通。 【2】

上段文字以 十二律 與十二月辰相配,下段文字以十二月與乾坤十二爻相配,兩相比照,則乾坤十二爻直月、直辰、直律不難推知。鄭玄注《周禮·大師》略同,惟以同位夫妻、異位子母說補足劉歆之意。 【3】

案劉、鄭之意,皆以爲坤受於乾,劉歆云“坤之初六,隂氣受任於大陽”,鄭玄云“黄鍾初九也,下生林鍾之初六”,均以爲乾坤先後生,非並時生。然《乾鑿度》云“乾坤相並俱生,物有隂陽,因而重之,故六畫而成卦”, 【4】 此謂乾坤並生,不謂乾生坤,亦無初九陽氣生初六隂氣之義。劉、鄭之說,自有師承,非緯家之意也。

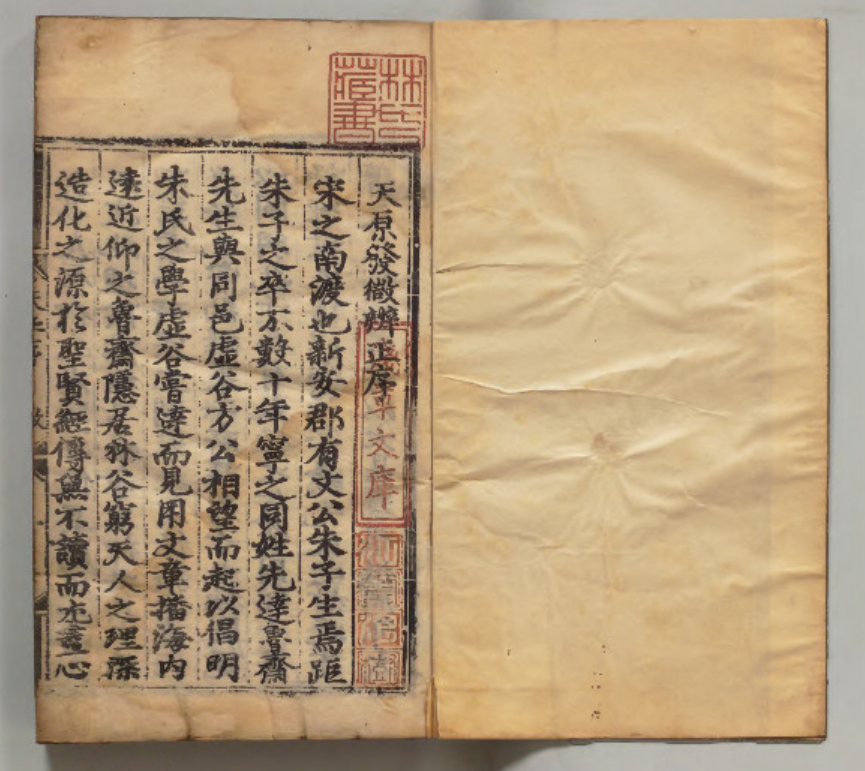

也有學者以隂陽曆數解之,如宋鮑雲龍《天原發微》云:

數之所起,起於隂陽,隂陽往來於日道。冬至,日南極,陽來而隂往;冬,水位也,一陽生,爲水數一,故乾貞於十一月子而左行。夏至,日北極,隂進而陽退;夏,火位也,當以一隂爲火數,但隂不名竒數,必以偶,故六月二隂生,爲火數二,故坤貞於未而右行。 【5】

鮑氏之意,陽生於冬至十一月,隂生於夏至五月,冬至極隂生陽,夏至極陽生隂。冬至十一月,辰在子;夏至五月,辰在午。但五月午在奇位,隂不得以奇數名,宜以偶數名,是以退一位而貞未。鮑氏云“坤一隂生於午,隂不敢當午位,故退一辰而貞於未”, 【6】 卽此意。

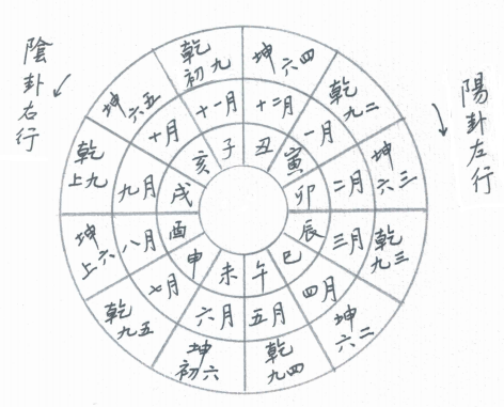

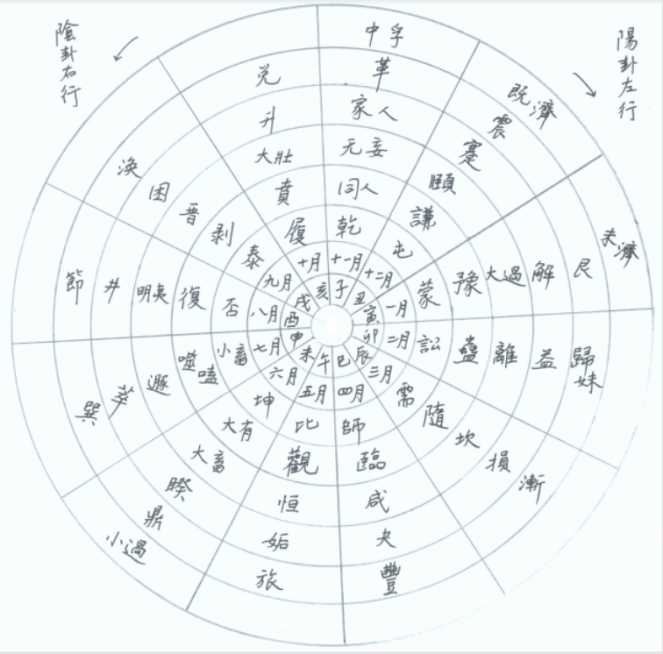

鮑氏“退一位”之釋,可謂有識。案《乾鑿度》云乾貞於子、坤貞於未,實乾生於子、坤生於午之變。子於十二辰爲極隂,午爲極陽,極隂生陽,極陽生隂,故陽從子,隂從午。坤六爻俱隂,是極隂從午;乾六爻皆陽,是極陽從子;乾坤分從子午。今本《京氏易傳》有“隂從午,陽從子,子午分行,子左行,午右行”之語, 【7】 可相參證。但子午皆屬陽辰,而坤卻是隂卦之主,隂卦之主,不宜以陽辰當之,故退一辰以未當之。如此,乾子坤未,分主陽卦隂卦,得隂陽交錯成歲之義。此卽《乾鑿度》乾貞於子、坤貞於未之精義。乾坤貞於子未一定,其餘主歳卦之流轉,乃據陽卦陽辰順次左行、隂卦隂辰逆次右行之例(見上表一)。茲示乾坤間行左右圖如下:

乾貞於十一月子,爲陽氣之始;坤貞於五月午,爲隂氣之始。乾坤相並俱生,則隂陽二氣之生,無有先後。今主歲卦旣以二卦當一歲,坤退一辰而貞於六月未,故乾貞子先行,坤貞未後行,是爲隂從陽也。雖有先後,然各間辰而左右流轉一匝:乾初九起於十一月子,坤初六起於六月未;乾九二次於一月寅,坤六二次於四月巳;乾九三次於三月辰,坤六三次於二月卯;依次,乾上九次於九月戌,坤上六次於八月酉。據此,主歳卦雖以十二爻轉次十二月,其義乃謂隂陽卦氣流轉相交,周流一匝卽成一歲;不謂初爻必自歲首一月起,上爻必於歲末十二月止。卽以乾坤言,乾初九起貞於十一月子,固可依周正言,然其次則是坤初六貞於六月未,非周正二月丑也。故主歳卦左右間辰之行次,不與時序同。若與時序同,則師比主歳,師起貞於四月,豈有一年自四月始耶?後來學者或不明此例,以爲間辰左右行皆自歲首起,且依二月、三月、四月之行次,非緯意也。

坤本貞於午,以其爲隂卦之主,遂退一辰而貞未,故《乾鑿度》云“隂卦與陽卦同位者,退一辰以爲貞”,卽依坤起例。坤之位,若據前後例,位在後,是隂卦;若據奇偶例,位在奇,是陽卦;旣隂且陽,卽隂卦與陽卦同位之意。坤旣退一辰而爲隂卦之主,故緯文據以起例曰:隂卦與陽卦同位者,退一辰以爲貞。然則,凡隂陽同位之卦,其貞辰宜如坤例而退一辰。

但猶有變例。上文言及隂陽相錯者凡三十二卦,此三十二卦,半主奇歲卦,半主偶歲卦。主奇歲卦者,如坤、訟、履之等;主偶歳卦者,如屯、師、泰之等。若循坤例,凡主奇歳卦且隂陽同位者,當退一辰,今不然者,以訟、履之等,其貞辰本自坤未流轉而來,坤自午退未,已是隂辰;而訟、履之貞辰,旣隨坤未而轉來,故不必再退一辰。是以隂卦與陽卦同位者,特指主偶歳之卦,如屯卦,位在前,是陽卦;以其主第二歲,爲偶,處於隂位,是隂卦;隂陽同位,故退一辰,由貞寅而退一辰貞丑,《乾鑿度》云“屯貞於十二月丑”,緣此也。屯旣退一辰貞於十二月丑,蒙本貞於巳,二者皆隂辰,非隂陽相交成歲之義,是以蒙卦進至於屯位,貞於寅,故云“蒙貞於正月寅”。蒙若不進,猶待於巳,則是隂位,嫌主歳二卦之貞辰皆隂,而無隂陽相交之義,不能成歲矣。

屯退一辰貞丑,雖貞隂辰,猶左行;蒙進而貞寅,雖貞陽辰,猶右行。是知辰行左右惟據前後例,不據奇偶例。凡據前後例爲陽卦者,雖退貞隂辰,猶左行;凡據前後例爲隂卦者,雖進貞陽辰,猶右行。屯蒙左右行如下圖:

屯雖隂陽同位而退一辰,但是陽卦,猶左行。然緯文曰“隂卦與陽卦同位者,退一辰以爲貞,其爻右行”,此言“右行”者,乃據坤起例,非緯文自相違異。

要之,《乾鑿度》云“隂卦與陽卦同位者,退一辰”,本乎坤例,而實指主偶歳之卦。屯蒙主第二歲,屯是隂陽同位,屯本貞於寅,退一辰而貞於丑,蒙則進至於屯之陽位,故貞於寅。師比主第四歲,師亦隂陽同位,師本貞於午,退一辰而貞於巳,比則進至於師之陽位,貞於午可知。若然,泰否主第六歳,亦是偶歳卦,泰隂陽同位,當退一辰而貞於酉,否當進至於泰位,貞於戌。何以緯文曰“泰否獨各貞其辰”,而無進退耶?

其實,不但泰否獨各貞其辰,剝復、晉明夷、困井、渙節亦獨各貞其辰,而無進退也。

泰否主第六歲卦,泰位在前,爲陽卦,以其主第六歳,處隂位,又是隂卦,故泰是隂陽同位卦。泰本貞於戌,以隂陽同位,宜如屯、師之例而退一辰,泰當貞於酉,否當進至於泰卦之位,而貞於戌。然則,此二卦所貞者,猶是戌酉,所貞戌酉未變,而隂陽互易,嫌陽從隂也,故緯文於泰否起例云“獨各貞其辰”。泰當變而不變,否宜進而不能進,例與屯蒙、師比相乖,是以不得不變否之右行爲左行,以彰隂順陽之義。泰猶貞戌、否猶貞酉,戌酉二辰比鄰左行,戌前而酉後,否隂隨泰陽也。此卽泰否“獨各貞其辰,共北〔比〕辰左行相隨”之要義。北,蓋比之譌,張惠言說是也。 【8】 同理,剝復、晉明夷、困井、渙節亦不進退其辰者,以所貞之辰均是戌酉故也。

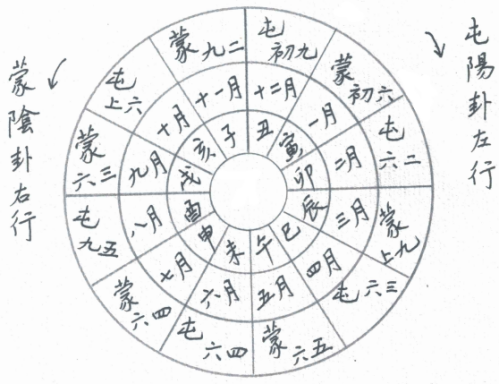

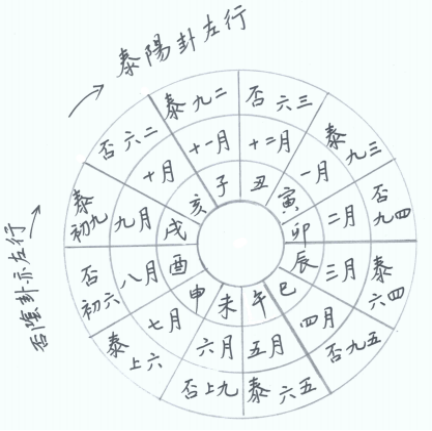

明乎隂陽同位卦當退一辰,而泰否獨各貞其辰之義,則《乾鑿度》之文讀無不通矣。泰否獨各貞其辰圖如下:

主偶歲卦之隂陽同位者,或退一辰,如屯;或不退,如泰,皆變於坤例。然則,主奇歳卦者無退辰,其貞辰乃法乾坤,而與乾坤同義歟?答曰:義猶不同也。以中孚、小過爲例,《乾鑿度》云“中孚爲陽,貞於十一月子;小過爲隂,貞於六月未;法於乾坤”,此云“法於乾坤”者,謂中孚小過貞於子未,與乾坤貞於子未相同。雖然,中孚小過所以貞於子未者,緣乾坤旣貞於子未,以陽卦直陽辰順次左行、隂卦直隂辰逆次右行,流轉至於第三十一歲,自然中孚貞於子、小過貞於未,故小過本辰在未。但坤卦本辰在午,乃以退一辰而貞於未。坤之貞未與小過之貞未,有退與不退之殊,義不得等同。

上來所述,知隂陽同位卦退一辰者,例由坤生。然屯貞於丑,師貞於巳等等,是變於坤例,卽由主奇歲卦者退一辰,變爲主偶歲卦者退一辰,此乃“隂卦與陽卦同位者,退一辰以爲貞”之要義所在。《乾鑿度》又謂泰否獨各貞其辰而無進退,亦變於坤例,以其貞於戌酉故也。

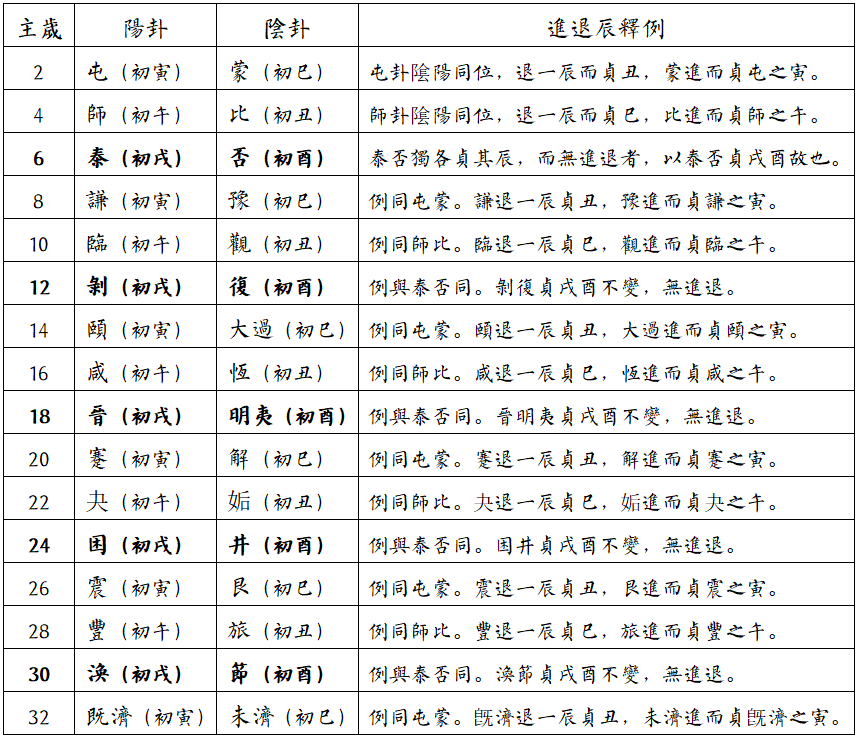

旣明隂陽同位卦退一辰之例,更與主歳卦流轉表(表一)相合,則六十四卦流轉貞辰圖不難推排矣。先列隂陽同位卦進退辰表如下:

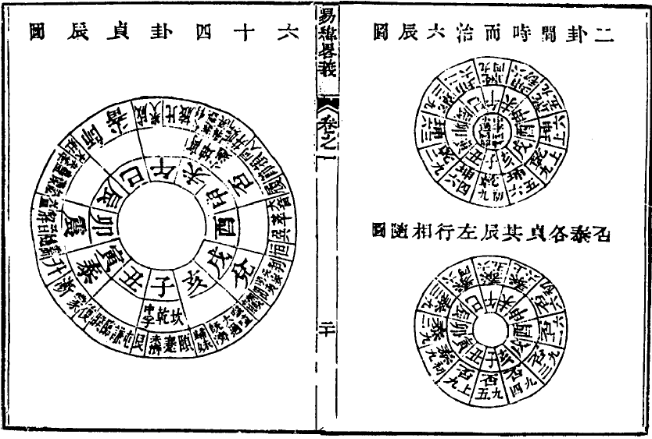

此表與表一(主歳卦流轉表)相合,卽可生成主歳卦流轉貞辰圖。考今本《稽覽圖》有“六十四卦流轉”“六十四卦流轉注十二之辰”之語, 【10】 文在六十四卦坼、軌之下,頗疑《稽覽圖》“六十四卦流轉”云云,乃是緯圖之題名,而後來傳本僅存坼軌之數,圖則遺脫。試補圖如下:

此圖乾貞於十一月子,坤貞於六月未;屯貞於十二月丑,蒙貞於正月寅;中孚貞於十一月子,小過貞於六月未,皆合乎緯文。又,泰貞於九月戌,否貞於八月酉,亦合乎緯文“共北〔比〕辰左行相隨”之義。是知主歲卦之貞辰,不可據六日七分說爲釋。六日七分卦序,乾在四月巳,坤在十月亥,泰在正月寅,否在七月申,小過在正月寅, 【10】 並與《乾鑿度》主歲卦不合。

旣知主歳卦流轉貞辰之理,卽可明辨前人論說之是非。

1.宋朱震《周易卦圖》云:“乾貞於子而左行,坤貞於未而右行。屯貞於丑,間時而左行,蒙貞於寅,間時而右行。泰貞於寅而左行,否貞於申而右行。” 【11】

此云乾坤貞於子未,屯蒙貞於丑寅,有《乾鑿度》明文可證。云“泰貞於寅,否貞於申”者,乃據《稽覽圖》六日七分法。案六日七分說以六十卦當一歲,主歳卦則以二卦當一歲,兩義不相涉,不能混淆。且泰左行、否右行,也與《乾鑿度》“共北〔比〕辰左行相隨”不合。朱說不可從也。

2.清黃宗羲《易學象數論》云:“主歳之卦,以《周易》爲序;而爻之起貞,則以六日七分之法爲序。乾於卦序在四月巳,坤於卦序在十月亥。今乾初不起四月,坤初不起十月者,以十一月陽生,五月隂生,乾坤不與衆卦偶,故乾貞於十一月子;坤又不起於五月者,五月與十一月皆陽辰,間辰而次,則相重矣,故貞於六月未。舍午而用未,是退一辰也。屯序在十二月,蒙序在正月,各以其月爲貞。師序在四月,比序亦在四月,隂卦與陽卦同位,隂卦退一辰而貞五月。泰在正月,貞其陽辰,否在七月,亦陽辰也,自宜避之,以兩卦獨得乾坤之體,故各貞其辰而皆左行。中孚貞於十一月子;小過,正月之卦也,宜貞於二月卯,而貞於六月,非其次矣,故云法乾坤。蓋諸卦皆一例,惟乾坤、泰否、中孚小過六卦不同,此是作者故爲更張,自亂其義。” 【12】

案爻之起貞,不以六日七分法爲序。黃氏以六日七分法釋主歳卦,與朱震同誤,故解乾坤之貞子未,終不與六日七分法合。其謂屯爲十二月卦,蒙是正月卦,以六日七分說適與《乾鑿度》同耳。黃氏謂師、比是隂卦與陽卦同位,乃緣六日七分法師比同在四月耳。令如黃說,則隂卦與陽卦同位者僅師比二卦而已,其餘主歲卦皆非同位卦,以其俱不同月耳。黃氏又論泰否云“以兩卦獨得乾坤之體,故各貞其辰而皆左行”,據此,則泰否“共北〔比〕辰”之義卽不得其解。又云“小過,正月之卦也,宜貞於二月卯,而貞於六月,非其次矣”,乃與《乾鑿度》之文相背。故黃氏譏訾“作者故爲更張,自亂其義”云云,深嫌鹵莽。

總之,主歳卦以二卦當一歲,六日七分法則以六十卦當一歲,不可相比。朱震先發之,黃氏祖襲之,俱謬。

3.惠棟《易漢學》:“朱子發《卦圖》合鄭前後注而一之,學者幾不能辨,余特爲改正,一目了然矣。” 【13】 惠氏雖改朱震之說,猶不得其正。今考其“否泰所貞之辰異於他卦圖”,亦非緯意:

此圖以泰否十二爻當十二月,泰初爻起於正月,次二月,次三月,終次於六月。否初爻起於七月,次八月,次九月,終次於十二月。而據上圖三,泰否間辰同左行:泰初九起於九月戌,否初六起於八月酉;泰九二次於十一月子;否六二次於十月亥;泰九三次於一月寅,否六三次於十二月丑;泰六四次於三月辰,否九四次於二月卯;泰六五次於五月午,否九五次於四月巳;泰上六次於七月申,否上九次於六月未。此爲隂陽二氣間辰相隨,一匝而成歲,實不與歲時之序同。今惠圖以泰陽先行訖,否隂乃後行繼之,以歲首起於正月,歲末終於十二月解之,旣非緯文間行治辰、奉順成歲之意,亦與泰否“比辰”之義相乖,不足徵信。

4.張惠言《易緯略義》有“否泰各貞其辰左行相隨圖”等, 【14】 亦多誤:

此三圖,除“二卦間時而治六辰圖”外,其餘二圖皆謬。否泰貞辰所以誤者,緣張氏亦以六日七分法爲據,故以泰初九貞於寅,否初六貞於申。至於“六十四卦貞辰圖”,其貞於子者,有乾、坎、中孚、頤、蹇、未濟、艮七卦;而貞於巳者,僅小畜、師二卦。如此參差,殊非緯文制圖之例,知張氏之圖也不合緯意。

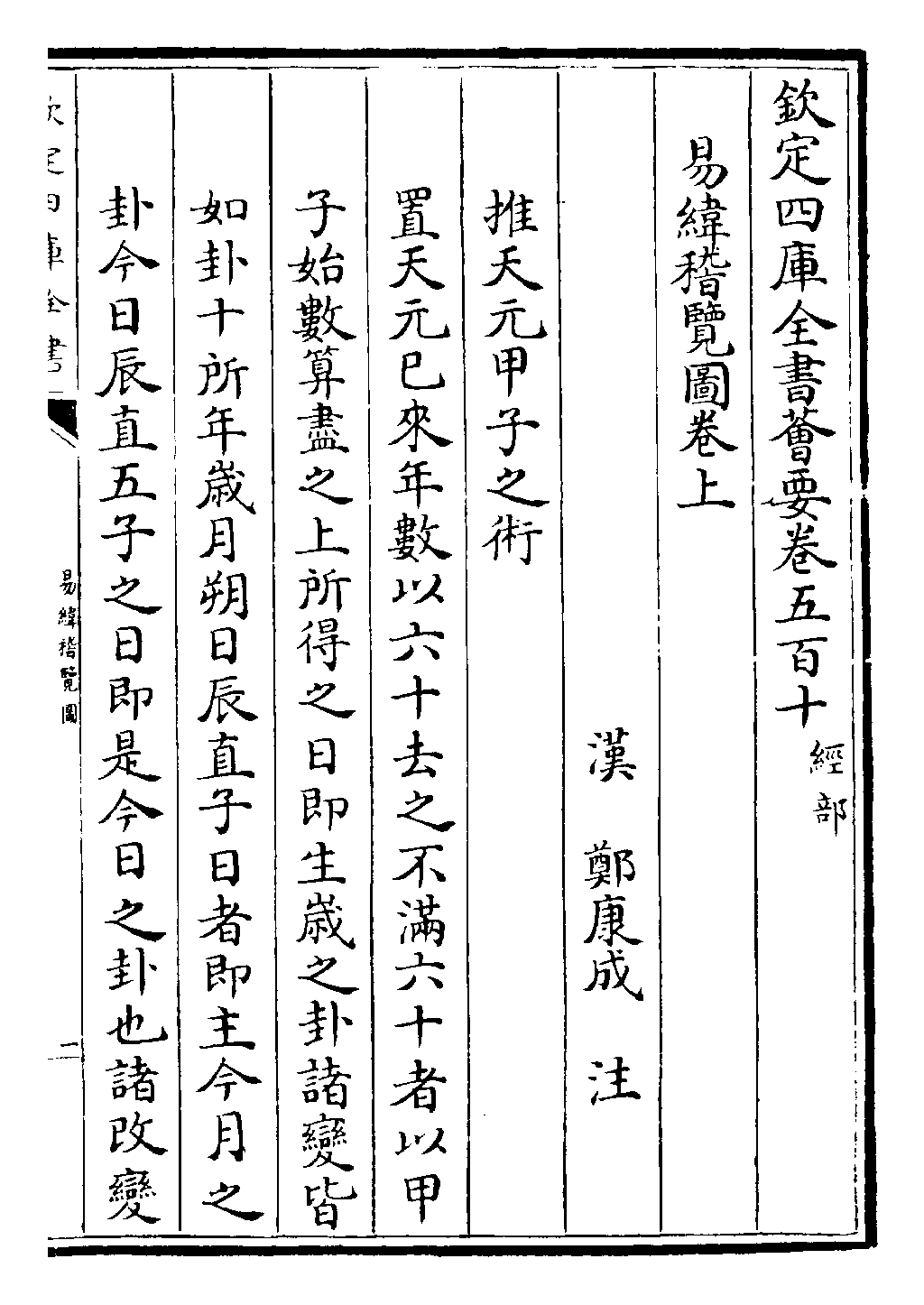

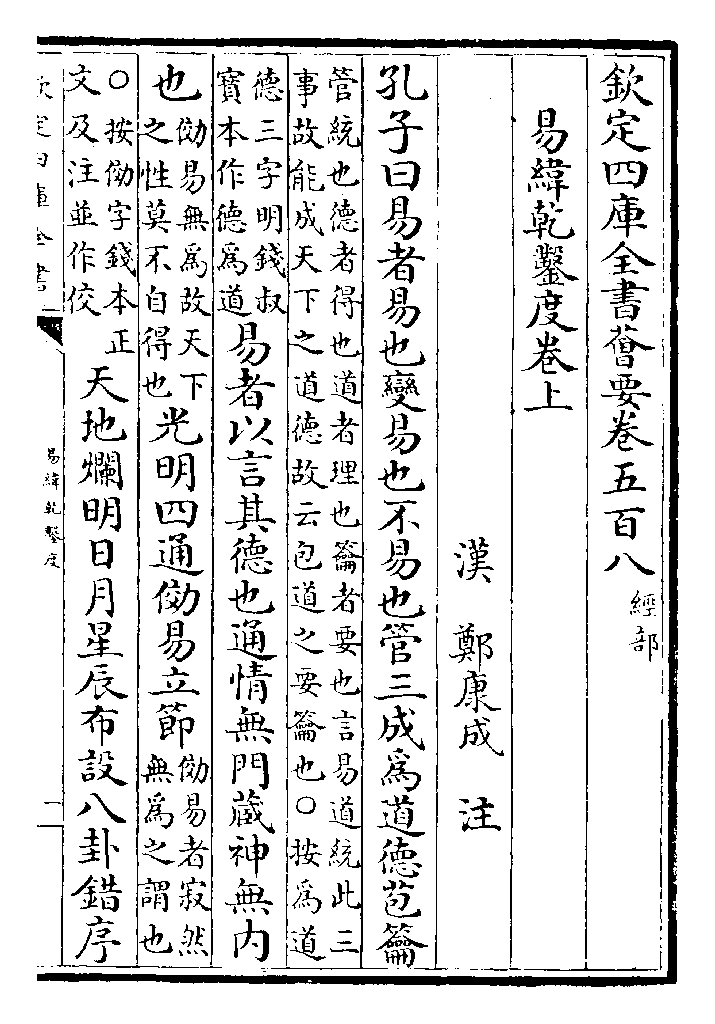

5.四庫館臣所輯《乾鑿度》,文末附有識語,不著姓氏。此識語似辯而易惑,張惠言《易緯略義》引證其文,卻不知其誤, 【15】 故詳辨於下:

主歳之卦,注以爲泰否之卦宜貞戌亥,蓋據屯蒙推之也。爲其圖者以爲貞戌酉,按注則違圖,按圖違經,則失圖之矣。而注亦又錯。今以經義推之,同位隂陽退一辰,相避也;按圖,位無同時,又何避焉?不合一也。又屯蒙之貞,違經失義,不合二也。否泰不比及月,不合三也。經曰:乾貞於子,坤貞於未,乾坤,隂陽之主也。隂退一辰,故貞於未。至於屯蒙,則各貞其日。言歲終,則各從卦次是也。且屯蒙爲法也,泰否言獨各貞於辰,中孚小過言法乾坤,蓋諸異者,否泰於卦位屬爲衡法,宜相避,故言獨貞辰也。北辰共者,否貞申,右行,則三隂在西,三陽在北;泰貞寅左行,則三陽在東,三隂在南;是則隂陽相比,共復乾坤之體也。中孚貞於十一月子,小過,正月之卦也,宜貞於母二月卯,而貞於六月,非其次,故言象法乾坤。 【16】

案此說不得主歳卦要旨:

其一,云“注以爲泰否之卦,宜貞戌亥,蓋據屯蒙推之”者,非是。考注文云“泰卦當貞於戌,否當貞於亥。戌,乾體所在;亥,又坤消息之月。” 【17】 明言泰否貞於戌亥者,乃據乾坤,不據屯蒙。今撰者旣不辨注之是非,又謂泰否貞戌亥“據屯蒙推之”,非注意也。

其二,云“爲其圖者以爲貞戌酉,按注則違圖,按圖違經,則失圖之矣”,爲其圖者,蓋指《稽覽圖》“六十四卦流轉注十二辰之圖”,圖上之文爲坼軌數,有泰貞戌、否貞酉之文, 【18】 今注云貞戌亥,與之不合,故云“按注則違圖”。云“按圖違經”者,經謂《稽覽圖》之文,卽六日七分說,謂泰貞於正月寅,否貞於七月申。圖則是泰貞戌、否貞酉,故云“按圖違經,則失圖之矣”,失圖,張惠言謂“圖失”之倒, 【19】 可從。今駁者引《稽覽圖》六日七分說爲據,然六日七分法與主歲卦義例互殊,不可據彼決此。

其三,云“今以經義推之,同位隂陽退一辰,相避也;按圖,位無同時,又何避焉?不合一也”者,以“相避”釋隂陽同位退一辰,是也,然謂“按圖,位無同時”者,則有可商。圖者,指《稽覽圖》“六十四卦流轉注十二辰圖”,圖雖無同位之卦,然隂陽同位卦,指一卦之中併包隂卦、陽卦之義,非謂二卦相並也。

其四,云“屯蒙之貞,違經失義,不合二也”者,經卽《稽覽圖》之文,彼文屯貞於寅,蒙貞於巳。 【20】 今《乾鑿度》屯蒙貞於丑寅,故云“違經失義”。駁者不明屯是隂陽同位卦及進退辰例,故引六日七分法以駁主歲卦,是據《稽覽圖》以難《乾鑿度》,謬矣。

其五,云“否泰不比及月不合三也,至共復乾坤之體也”者,否泰不比及月,卽注云“泰否不用卦次”也。卦次,指六日七分法之卦次,謂屯十二月、蒙正月;需二月、訟三月;師、比同四月;小畜四月、履六月;泰正月、否七月。案小畜、履不比月者,若以“退一辰”釋之,則小畜猶可貞五月,如此,自屯蒙至於小畜履,皆比月。今泰貞正月、否貞七月,卽退一辰,猶不比月,故云“否泰不比及月,不合三也”。然據主歲卦之流轉,泰貞戌、否貞酉,比月無疑,《乾鑿度》云“共〔比〕辰左行相隨”,亦可參證。此撰者雖承注意,猶未得緯文本旨。撰者又云“北辰共者,否貞申,右行,則三隂在西,三陽在北;泰貞寅左行,則三陽在東,三隂在南”,此讀“北”如字,不破注,然謂否右行、泰左行,則與注違。注云“泰從正月至六月,皆陽爻;否從七月至十二月,皆隂爻”者,意謂泰否是乾坤離體而成,泰三陽在東,三隂在北;否三隂在西,三陽在南。泰否皆左行,起於東,次南,次西,止於北,故云泰從正月至六月,皆陽爻;否從七月至十二月,皆隂爻。今撰者云“否貞申,右行,則三隂在西,三陽在北;泰貞寅左行,則三陽在東,三隂在南”,乃分左右行,明與經注“左行相隨”相悖,旣非注意,又不得泰否“獨各貞其辰”之正解。

其六,云“中孚貞於十一月子,小過,正月之卦也,宜貞於母二月卯,而貞於六月,非其次,故言象法乾坤”者,以小過爲正月之卦,正六日七分法。《乾鑿度》云中孚小過“法於乾坤”,謂中孚貞於子、小過貞於未,與乾坤貞於子未相同。注云小過爲正月之卦者,乃據六日七分法,非緯意。今撰者雖承注意,然又謂小過宜貞於二月卯,乃緣中孚貞於十一月子,若小過貞於正月寅,嫌二卦皆陽,故小過退一辰而貞於二月卯。云“母”者,或本鄭玄異位子母說,卽中孚初九起於十一月子,生小過初六二月卯,是同位爲夫妻;小過初六二月卯,生中孚九二正月寅,是異位爲母子,故云“宜貞於母二月卯”,然非注意也。

要之,四庫本《乾鑿度》末附識語,旣以六日七分說立論,又與注違,言不中理,不可信從。

今本《乾鑿度》題鄭玄注,然觀此注文,多與主歲卦貞辰之義例不合。竊疑此注恐非鄭氏所撰,蓋後人託名也。亦辨如下:

貞,正也,初爻以此爲正。次爻左右者,各從次數之。一歳終,則從其次,屯蒙需訟也。隂卦與陽卦其位同,謂與同日,若在衝也,隂則退一辰者,爲左右交錯相避。泰否獨各貞其辰,言不用卦次;泰卦當貞於戌,否當貞於亥。戌,乾體所在;亥,又坤消息之月。泰否,乾坤離體,炁與之相亂,故避之;而各貞其辰,謂泰貞於正月,否貞於七月。六爻,皆泰得否之乾、否得泰之坤。北辰左行,謂泰從正月至六月,皆陽爻;否從七月至十二月,皆隂爻;否泰各自相從。中孚貞於十一月,小過貞於正月,言法乾坤者,著乾坤尚然,示以承餘,且有改也。餘不見,爲圖者備列之矣。朞也、周也,皆一歳匝,悟相避。其於此月,唯歳終矣,爻析有餘也。 【21】

此注與緯意多不合,亦疏通如下:

其一,云“初爻以此爲正。次爻左右者,各從次數之”者,謂主歲二卦爲隂陽之主,隂陽卦氣始於二卦初爻,猶未及左右行,故以“正”解貞。初爻以下之次,乃分左右行,故云“次爻左右”。

其二,云“隂卦與陽卦其位同,謂與同日,若在衝也,隂則退一辰者,爲左右交錯相避”者,注以“同日”解“同位”。案主歳卦十二爻但直月,無直日義,故張惠言改日爲月。 【22】 然日字,亦有時日之廣義,非但與“月”對文。故此日字容或不誤,又或日字乃“位”字之誤,以無他本可證,闕疑可也。注以“在衝”釋隂陽卦同位,緣坤本在午位,與乾子位相對衝,故坤退一辰而貞未,注意是矣,然玩繹注文,似以隂陽同位爲二卦,如云“隂則退一辰者”,實關“陽不退辰”之義。但隂陽同位卦,乃一卦併具隂陽二義,非謂隂陽二卦相並也。緯言“退一辰”者,雖本乎坤,特指主偶歲之卦(如屯),不宜以“隂則退一辰”爲釋。由此觀之,注於緯意猶未達一間。

其三,云“泰否獨各貞其辰,言不用卦次;泰卦當貞於戌,否當貞於亥。戌,乾體所在;亥,又坤消息之月”者,此云“卦次”,據六日七分法也,上節已有辨。注家旣謂泰否不用卦次,遂籍泰否貞於戌亥爲釋,以《乾鑿度》有“乾坤氣合戌亥”之語。 【23】 案乾自初爻子,順次而行,至上爻止於戌, 【24】 故云“戌,乾體所在”。坤於 十二消息卦 (亦卽六日七分法)在亥,故云“亥,又坤消息之月”。云乾戌,據主歳卦之爻當月;云坤亥,據六日七分法之爻當日。二者不同義例,今注家合而言之,非所宜也。

其四,云“泰否,乾坤離體,炁與之相亂,故避之。而各貞其辰,謂泰貞於正月,否貞於七月”者,注家旣以爲泰否貞戌亥本乎乾坤,此又謂乾貞於正月、坤貞於七月,前後乖異,何者?案注家之意,泰否乃乾坤離體而成,泰否之貞宜本乎乾坤,故云貞於戌亥。又以乾坤隂陽二氣相亂,須避之,是以泰否不復貞於戌亥,而貞於正月、七月。以六日七分法,泰在正月、否在七月故也。

其五,云“六爻,皆泰得否之乾、否得泰之坤;北辰左行,謂泰從正月至六月,皆陽爻;否從七月至十二月,皆隂爻;否泰各自相從”者,案泰否皆三隂三陽,泰不得謂“皆陽爻”,否不得謂“皆隂爻”。今注云者,乃以泰三隂在北,三陽在東;否三陽在南,三隂在西。主歲之爻起於東,左行,次於南,次於西,止於北。故從正月至三月,泰三陽爻貞之;從四月至六月,否三陽爻貞之。從七月至九月,否三隂爻貞之;從十月至十二月,泰三隂爻貞之。由東而南,是“泰得否之乾”,皆陽爻;由西而北,是“否得泰之坤”,皆隂爻。云“否泰各自相從”者,卽起以泰之乾,次以否之乾,又次以否之坤,終於泰之坤。此相從以卦,非相從以爻;可言“左行”,不可言“相隨”。顧與緯文“左行相隨”不合矣。

其六,云“中孚貞於十一月,小過貞於正月,言法乾坤者,著乾坤尚然,示以承餘,且有改也”者,緯文明言中孚貞於子,小過貞於未,今注據六日七分法,謂中孚貞於十一月,小過貞於正月,與乾坤貞於子未不同,故其解“法乾坤”云“示以承餘,且有改”,意雖承乾坤之法,又有所改。明與《乾鑿度》本文不合。

其七,云“朞也、 周也 ,皆一歳匝,悟相避”者,張惠言疑“悟”是“語”之譌, 【25】 似不能通達其意。悟,或是牾之譌歟?牾者,逆也、衝也。謂主歲卦辰行一周,若隂卦與陽卦同位者,在逆衝之位,當退一辰以避之。

以上所論,知注家於主歲卦貞辰之例,未能洞徹表裏。觀其以六日七分法立論,時與《乾鑿度》之文不合,殊非鄭康成箋注之體。又考鄭氏注《周禮》云黃鐘下生林鐘,林鐘上生大蔟,又云“同位者象夫妻,異位者象子母,所謂律取妻而呂生子”, 【26】 同位者,謂同在初位、二位之等,如黄鍾之初九與林鍾之初六,俱是二卦初爻,謂之同位;異位者,謂若林鍾之初六與大蔟之九二,謂之異位。初九生初六,謂之同位象夫妻;初六生九二,謂之異位象子母。律所生者,常同位;呂所生,常異位;故云“律取妻而呂生子”。是鄭解同位,與此同位義異,深疑此注非鄭玄所撰,乃後人託名耳。

綜上所述,主歳卦貞辰之例凡四:1)乾坤例,此爲諸卦貞辰之本,與他卦貞辰皆不同例。坤以隂陽同位,退一辰以爲貞。2)屯蒙例,主偶歲卦,屯以隂陽同位,退一辰以爲貞,蒙則進至於屯之位。凡主偶歲卦者多同此例。3)需訟例,主奇歳卦,其貞辰不變。凡主奇歳卦者與此同例。4)泰否例,雖主偶歲卦,但與屯蒙例不同。泰否貞戌酉,故無進退辰,且改否之右行爲左行。凡貞戌酉者皆同泰否例。明此貞辰四例,則《乾鑿度》之文義通達無窒礙矣。

主歳卦之貞辰,旣關隂陽卦之分,又關進退辰之例。不分疏隂卦、陽卦之義,則“隂卦與陽卦同位者”不知所指。不明貞辰進退例,則“泰否之卦,獨各貞其辰”卽難以索解。自來學者多以六日七分法解之,俱不得其理。茲一一疏通於上,俾有心於緯學者,或有一得之助焉。 (转自经学评论)

文章原刊于《國學研究》第47卷,中華書局,2022年7月。