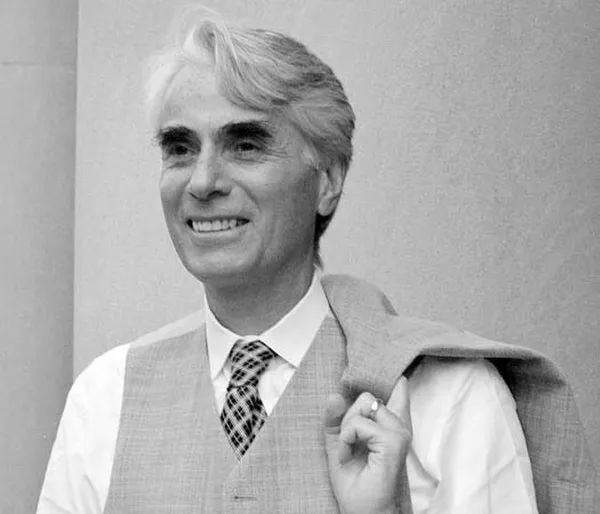

罗伯特·诺齐克(Robert Nozick,1938-2002)

法兰西学院社会学教授、“当代社会学大师”、法国“思想生活的伟大象征、反全球化运动的领袖和资本主义社会最尖锐的批判者”皮埃尔·布迪厄于同日在巴黎去世,享年71岁。

似乎真是造物主的安排,当今世界上一“左”一“右”的两位顶尖级思想家,竟在西历2002年新年之际、中历马年来临前夕分别在东西两半球同一天辞世。中国人爱说“马到成功”、“不成功则成仁”,他们两位该是马未到而成仁了:在完成大量著述、分别确立了各自在现代文明中古典自由主义与社会批判理论这两极中的巨擘地位之后,他们以并非高龄之年同时向“上帝”报到,似乎是要在主的面前汇报人间的“左右之争”去了。

两位学者都是终身勤奋的多产著述家。诺齐克自1994年被诊断患胃癌后,仍然勤于笔耕,先后出版了《理性的性质》(1995)、《苏格拉底之谜》(1997)与《恒定性:客观世界的结构》(2001)三部著作。据说直到去世前一周,他还与同仁讨论学术并“批评了他们的著作”。

在今天看来并不算长的近30年著述生涯中,诺齐克总共出版了7部书:除了上述三部外还有 《无政府、国家与乌托邦》 (1974)、《哲学阐释》(1981)、《检验生活》(1989)和《个人选择的标准理论》(1990)以及一大批文章。在当今西方思想界,尤其是“后现代”思想界盛行晦涩文风、流行新造词语的潮流下,他以明快而雄辩的文风,严谨而彻底的逻辑,在古典自由主义与社会自由主义的论战中独树一帜,奠定了自己在思想史上的地位。

这个体系由三个原则构成,即一、“获得的正义”:最初财产的获得必须来源清白,不得来自强权掠取或诈骗。值得指出的是他讲的“最初财产”是指可以追溯到的初始状态,并不以一代人为限。换言之,一个强盗如果把他的抢劫所得通过合法的继承手续传给了儿子,那么即便儿子本人完全清白,也不能说他拥有这些财产是合乎公正的。二、“转让的正义”或曰交易的正义:财产持有过程中的每一次转让与交易也都是自由、公正的,没有强权或欺诈介入。三、“矫正的正义”:持有的正义必须是可以追溯的完整链条,只要其中一环是不正义的,则此后即使每次交易都合乎公正,其结果也不正义。而对于不正义的结果,应该根据“正义的历史原则”予以矫正。

依据这三个原则,诺齐克首先批评的是罗尔斯的“分配正义论”。他认为如果一个所有者最初财产的来源是清白的,其后的每次财产增值又都是来自公正的自由交易而无任何欺诈与强取,则他的最终所有无论多少,都是公正的持有,不应受任何限制。他如果自愿进行公益资助或慈善投入,当然应当称赞。但社会或国家没有理由以强制性的“二次分配”来取富益贫。

然而另一方面,诺齐克的说法,尤其是他关于正义链条的可追溯性以及“矫正的正义”原则的提出,也使他成为迄今为止从自由主义立场出发批判乃至主张“矫正”“原始积累”时代的历史不公正的代表人物。诺齐克对妨碍自由竞争的一切“抑强扶弱”政策都持反对立场,但他认为,美国对黑人(其实也包括印第安人等)实行的特殊照顾和扶助政策是正确的,因为这体现了对黑人历史上遭受的不公正的某种“矫正”。当然诺齐克也承认,在技术上如何确定“矫正”的适当程度,这个问题他无法解决。

在美国以及西方发达国家的现实条件下,在以“福利国家,还是自由放任”为主要“问题情境”的讨论中,诺齐克理论的现实意义当然首先是冲着罗尔斯式的社会自由主义或“自由左翼”来的。罗尔斯式的自由主义在美国长期以来主要是受到“社群主义”和左翼思想界的批评,而诺齐克的批评则来自相反的方向。因此人们把诺齐克与哈耶克、波普、弗里德曼等人并称为右派思想家,是不难理解的。

一位新左派朋友曾经撰文大骂那些主张保障民营经济的资产所有权的人,说是他们应当自问是否愿意堕落到与诺齐克为伍的地步?然而这位朋友回国后一次私下谈话时却承认:诺齐克的说法在西方显得十分“保守主义”,但拿到我们的条件下,那简直太革命太过理想主义了!

的确,在美国面对诺齐克的批评,罗尔斯会反驳他并坚持自己的分配正义论,但他会反驳诺齐克的获得正义、交易正义与矫正正义吗?特别是如果在原始积累的社会条件下?当然不会。其实在这场论战中罗尔斯与诺齐克都已表明,他们在“第一公正原则”上是一致的——诺齐克的“正义链条”正属于这一原则。只是在“第二公正原则”(基本上可以说就是分配正义原则)上有分歧。可见,他们的争论还是在一条共同底线基础上展开的。

其实何止罗尔斯与诺齐克?就连与古典自由主义相对的“古典社会主义”——比今天的社会党左得多的、本来意义上的社会主义,包括马克思,作为现代文明中的思想家,他们与诺齐克这样的自由主义者也仍然有共同持守的底线。

诺齐克与包括卡尔·波普等人在内的许多当代自由主义思想家一样,早年也曾经是“社会主义者”。据其自述,青年诺齐克是在研究生时代通过阅读哈耶克、弗里德曼等人的著作而从一个激进左派成员转变为“彻底的自由主义”者的。但是他一直不喜欢被别人称为“右派理论家”。实际上至少在伦理方面,西方左派的激进个性解放观点与右派的传统伦理保守主义形成鲜明对比,而诺齐克在这方面一直持有他作为左派青年时十分典型的个性自由立场。

1978年,即他被称为右派理论家的第一部名著《无政府、国家与乌托邦》发表4年后,他还在《纽约时报杂志》上撰文批评右派说:“右翼人士喜欢标榜自由市场观点,然而在像(否认)同性恋者权利这类事例中他们却表现得很不喜欢个人自由——尽管在我看来自由应当是一个互相联系的整体。”

事实上,正如罗默等人指出的,尽管马克思对资本主义的批判无疑具有强烈的道德激情,但就叙述形式而言,马克思对资本主义不公正性的谴责主要是就历史上资本的最初取得即所谓“原始积累”而言的。而当他预言资本主义将会灭亡时,他强调的原因并不是道德性的,而是结构性的(资本有机构成必然提高和利润率必然下降,等等);他号召废除生产资料私有制时,也并没有明确地把这一号召放在公平性的基础上,而是放在效率论的基础上。

第一,他们都痛恨以强权进行原始积累的“获得不正义”行为以及财富流转过程中以权谋私的“交易不正义”行为,并认为这是万恶之尤。现存的市场经济制度如果说可以从公正性上来挑战,那主要就是因为历史上可能存在上述两种不正义。

第二,对于符合获得正义与交易正义的持有,以及以这种持有为基础的、符合正义链条的市场经济,诺齐克认为是完全公正的。马克思则认为它在“形式公正”下隐含着“实质的不公正”。但这“形式公正”决不是可有可无甚至没有更好,马克思曾再三指出它比那种“权力支配财产”的制度,比那种“统治一服从关系基础上的分配”要进步得多——而且这种进步决不仅仅是“科学”意义上的,也是人道意义上的。换言之,他们都承认它至少是相对的公正性。

第三,与“保守主义”不同,诺齐克与马克思在个性解放问题上恐怕都可以算是左派。20世纪60~70年代西方左派运动中风靡一时的口号“要做爱,不要作战”,受到许多西方马克思主义者支持,而“诺齐克主义”又何尝没有这样的取向?不少人指出,在伦理自由与经济自由问题上西方存在着四种传统:主张伦理自由、经济管制的是“社会主义”,主张伦理管制、经济自由的是“保守主义”,主张伦理、经济都自由的是“自由论者”,而主张伦理、经济都管制的是“极权主义”。可见在伦理自由问题上,“自由论者”与“社会主义”有类似的、对立于“保守主义”和“极权主义”的立场,本是合乎逻辑的。

不过在发达国家,这些“共同底线”(尤其是关于公正的上述前两个认同)几乎已经是人们的共识并已经体现为社会现实了,以至于人们几乎可以不去谈它,而“底线之上的分歧”才是人们关注的。诺齐克与罗尔斯的分歧尚且相持不下,更何况“右派”诺齐克与左派宗师马克思?在我们这里,在这种共同底线远未成为社会共识更未成为社会现实的状况下,不要说诺齐克与罗尔斯之争很难说有什么现实的“问题”背景,就是诺齐克与马克思,在我们面临的“真问题”面前难道有什么你死我活的对立吗?

我们如今要反对的“获得不正义”与“交易不正义”难道不正是诺齐克与马克思都反对的吗?我们争取的获得正义、交易正义和矫正正义,亦即“正义的链条”难道不也正是诺齐克与马克思都赞成的吗?至于实现了这些底线之后,我们面临他们如今面临的问题了,那时再来凸显底线之上的分歧吧。🔶