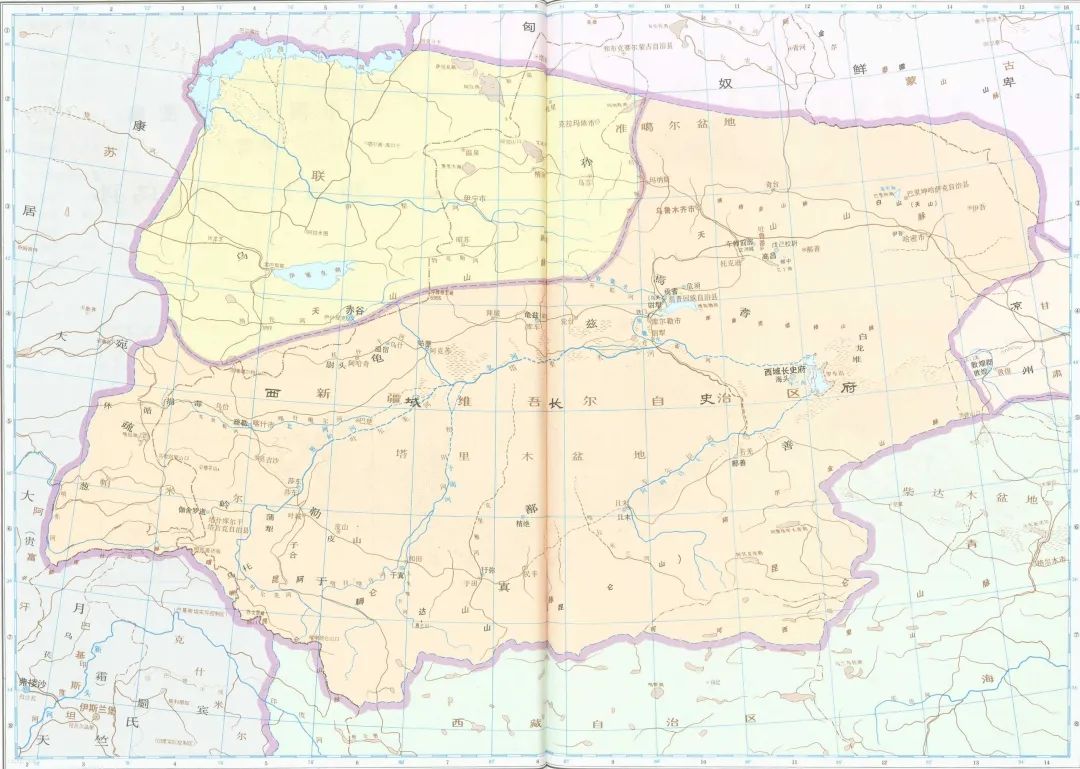

内容摘要:汉代已经具备较为成熟的官僚体制,为加强对西域地区的控制,先后设立了西域都护和长史作为管理西域的主要政府官员。通过对比传世文献与考古资料,发现西域长史的建置始于汉代,原为西域都护的属官,后来才发展成为独立的官僚机构,取代了西域都护。西域长史具有独立处理军务、屯驻、招抚西域等职能,并经历了独立性不断加强、级别逐渐降低、代行西域都护职权的变化。西域长史对于稳定汉代中央政府对西域的统治有极为重要的作用。

内容摘要:汉代已经具备较为成熟的官僚体制,为加强对西域地区的控制,先后设立了西域都护和长史作为管理西域的主要政府官员。通过对比传世文献与考古资料,发现西域长史的建置始于汉代,原为西域都护的属官,后来才发展成为独立的官僚机构,取代了西域都护。西域长史具有独立处理军务、屯驻、招抚西域等职能,并经历了独立性不断加强、级别逐渐降低、代行西域都护职权的变化。西域长史对于稳定汉代中央政府对西域的统治有极为重要的作用。

一、建置

东汉时期,西域长史较多出现在历史舞台上,扮演积极的角色。西域长史的驻地并不固定,历经疏勒、伊吾、柳中、于阗等地。班超被汉章帝任命为西域长史,至汉和帝永元三年(91),担任西域都护。安帝永初元年(107),东汉政府又撤销了都护与长史的建置。由于西域防务的重要性,东汉延光二年(123),班勇继承父业,被任命为西域长史,标志着东汉王朝再次燃起经略西域的决心。《后汉书·班勇传》载:“旧敦煌郡有营兵三百人,今宜复之,复置护西域副校尉,居于敦煌,如永元故事。” 从这则史料可以看出班勇向东汉政府建议重新设置西域副校尉,说明这一官职已经废置多年。东汉政府对经营西域的态度经常左右摇摆,使得西域都护和长史时设时废,直至安帝延光二年(123)才以西域长史行西域都护职权,此后逐渐稳定下来。班勇提出切实可行的建议,得到了政府较为有力的支持,取得了一定的事功。余太山先生曾指出,安帝罢都护后,东汉再没有设置都护和副校尉,而在经营西域时,以长史行都护之职,至灵帝时连任不绝。东汉朝廷改西域都护为西域长史,一方面展示了朝廷仍然希望巩固西域地区的影响力,同时也反映了东汉政权由于国力衰微导致经营西域事业难以为继的现实。

这里附带讨论一下将兵长史与西域长史的问题。劳榦先生认为:“西域都护在西汉时期是一种加官,东汉时为实官;自安帝召回段禧后便不再设立西域都护。后来再通西域,也只有将兵长史。”《后汉书·孝顺孝冲孝质帝纪》载:“西域长史班勇、敦煌太守张朗讨焉耆、尉犁、危须三国,破之;并遣子贡献。” 这则史料说明班勇、张朗率军讨伐西域三国,其中班勇所担任的官职正是西域长史,说明劳先生的观点是有问题的。将兵长史与西域长史不同,东汉王朝再通西域后,依旧设置西域长史负责管理西域事务。

通过上述文献的梳理,可以发现西域长史是在汉代经营西域的大背景下设置的职官,其建置经历了反复的动荡过程,而这又与两汉王朝经营西域的政策导向密切相关。从西域长史的建置可以折射出两汉王朝在对待西域诸国政策方针的螺旋式变化轨迹。

二、职能

第一,独立处理军务。西域距离中原王朝路途遥远,西域诸国军情瞬息万变,稍有不慎就会导致整个西域政局的反复。在这种特殊地域,中央政府只能将军权在一定程度上下放给西域长史,以求应付复杂的政治、军事变局。班超就曾以西域长史的身份号召服从汉朝的西域诸国,展开数次军事行动,成功维护了东汉在西域的影响力。例如《后汉书·肃宗孝章帝纪》载:“是岁,西域长史班超击斩疏勒王……击莎车,大破之。”《后汉书·孝和孝殇帝纪》载:“月氏国遣兵攻西域长史班超,超击降之。” 如果不能独立处理军务,事事向东汉朝廷请示,班超绝无可能取得威服西域的殊勋。再如另一位西域长史王林,也有击杀车师后王的事功。在班超死后,东汉任用西域长史颇不得人,故而在西域的经营事业一度陷入低谷。幸好班超之子班勇的能力得到统治者的重视,西域事业重新迎来转机。班勇智虑深远、善机谋,提出许多有价值的军事计划。随着班勇担任西域长史,汉王朝在西域的劣势得到明显扭转。《后汉书·班超传附班勇传》载:“延光二年(123)夏,复以勇为西域长史,将兵五百人出屯柳中……勇因发其兵步骑万余人到车师前王庭,击走匈奴伊蠡王于伊和谷,收得前部五千余人,于是前部始复开通。”龟兹服从东汉王朝调遣存在一个前提,即班勇在西域采取了军事屯田行动,这向西域诸国展示了汉王朝长期经营西域的决心,由此龟兹王才愿意出步骑万余人帮助班超攻击匈奴。除了依靠西域地区的亲汉势力,班勇还指挥汉兵攻打焉耆。《后汉纪校注·后汉孝顺皇帝纪》载:“西域长史班勇请兵击焉耆,汉发河西四郡兵三千人诣勇。敦煌太守张朗有罪,欲以功自赎,即便宜领诸郡兵出塞。初,勇发诸国兵,使龟兹、鄯善自南道入,勇将诸郡兵,率车师六国兵自北道入。” 这反映了西域长史不仅可征发西域诸国的军队,还获权指挥河西四郡兵平定焉耆。班勇之后的西域长史仍有带兵维持西域秩序的事例,如《后汉书·西域传》载:“至灵帝熹平四年,于寘王安国攻拘弥,大破之,杀其王,死者甚众,戊己校尉、西域长史各发兵辅立拘弥侍子定兴为王。”此为西域长史与戊己校尉联合出兵攻杀于寘王,拥立为汉朝所控制的新国王,以维持西域安定。以上史料均可证明西域长史的军事职能在特殊的西域地区客观上得到强化,同时对于维护汉朝在西域的统治有深远影响。

第二,屯驻权。屯田对于汉代经营西域意义重大,它不仅提供了汉朝势力向西发展的桥头堡,而且是汉朝边疆政策变化的晴雨表。有学者称之为“对于汉帝国用兵北边和驭控西域有重要意义的策略”。东汉一度欲放弃经营西域,遭到朝廷有识之士的极力反对。班勇有预见性地提出恢复屯田作为汉朝展开控制西域的第一步,其见识可谓精辟。如《后汉书·班超传附班勇传》载:“旧敦煌郡有营兵三百人,今宜复之,复置护西域副校尉,居于敦煌,如永元故事。又宜遣西域长史将五百人屯楼兰,西当焉耆、龟兹径路,南强鄯善、于阗心胆,北扦匈奴,东近敦煌。如此诚便。” 在班勇的提议中,所谓西域副校尉只是居于敦煌名义上掌控西域大局,真正影响西域地区政局的是西域长史在楼兰屯田的五百屯兵。在楼兰设立一个屯田点,以西域长史主持其事,向西可以影响焉耆、龟兹,向南可以护持鄯善、于阗等国的亲汉势力,北可与匈奴对抗,兼之向东有敦煌为楼兰屯兵提供充足的后勤保障。这无疑是一个周密完备的军事计划,是班勇深思熟虑的结果。《后汉书·西域传》记载皇帝最终派遣班勇率驰刑士500人屯田柳中。所谓“驰刑士”,汉简中有时写作“施刑士”,是由囚徒充作戍卒。如居延新简中有“施刑士薛齐”的记载。用囚徒来开展屯田,既可以消弭东汉王朝内部不安定因素,又可开拓边地,不失为一种较有成效的政治措施。在班勇的计划中,西域长史的屯驻权是有效打击匈奴、控制西域的关键因素。

第三,招抚权。西域长史作为东汉王朝在西域地区的重要官员,必须抵制匈奴势力对西域的渗透。拥有独立的招抚权就成为西域长史在西域纵横捭阖的前提条件之一,这在班勇向东汉王朝提出的建议中也有体现。《后汉书·班超传附班勇传》载:“今置校尉以扞抚西域,设长史以招怀诸国,若弃而不立,则西域望绝。望绝之后,屈就北虏,缘边之郡将受困害,恐河西城门必复有昼闭之儆矣。”西域长史如若不能安抚亲汉诸国,将会导致西域各国绝望,被迫唯匈奴马首是瞻。这种情况一旦出现,就会导致缘边诸郡兵连祸结,民不聊生。由此可见东汉王朝想保西部边郡烽烟不起,必须设西域长史镇抚西域诸国,避免西域成为匈奴的势力范围。这样,镇抚西域诸国就成为西域长史的重要职能。

三、职能演变特点

第一,职能扩大化且独立性提高。西域长史最初为都护的属官,更多是辅助西域都护处理都护府事务,以便提高行政效率。东汉时期西域长史逐渐发展为独立的西域行政长官,被赋予领兵、屯田事务、招怀西域诸国等权力。这种职权得到加强的情况是东汉针对西域危机做出的反应,其目的在于提高西域长史的权威,以便保持东汉对西域的实际影响及西部边境安全。长史职能的扩大化也进一步促成其独立性加强,为其独当一面奠定了基础,这在一定程度上体现了汉代官僚制度的灵活性。

第二,东汉管理西域的机构级别降低。西汉设立西域都护总理西域事务,东汉则逐渐由西域长史替代。余英时先生指出西域都护在最初可能仅仅着眼于调节西域诸国的关系,而东汉以西域长史为西域的最高行政长官则出于财政因素。事实上西域都护在西汉发挥的作用绝不仅限于此,而是西汉向西推进的牢靠据点。东汉以财政支出拮据为由欲放弃西域是不明智的举动。据黄今言、陈晓鸣先生研究,汉代边防军每年的粮食消耗约800万石,占全国田租的14.5%,费用支出近23亿钱,占全国赋敛收入的34.7%。这样沉重的财政负担迫使东汉王朝不能全力经营西域,朝中才会出现放弃西域的说法。而西域长史的复设,在一定程度上是东汉统治者对现实的妥协。尽管羌人动乱耗费了东汉大量的财政收入,一旦放弃西域,东汉王朝的稳定会遭受严重威胁。

第三,代行西域都护职权。刘秀在建立东汉伊始就对西域的经营力不从心,黄留珠先生明确指出这是光武帝的重大失误。李大龙先生认为刘秀对于西域的经营缺乏主动性,对其子孙产生深远影响。还有日本学者认为东汉边郡放弃政策的最大特征,是以将来重建为前提的暂时撤退。如前所论,在国力下降、财政拮据等因素作用下,东汉逐渐人为削弱对西域的影响力。在这种情况下,西域长史长期代行西域都护职权是一种颇具弹性的政治手段,既可以表明东汉无意恢复西汉时期对西域强大的影响与控制力,也展示东汉的底线是确保拥有一个稳定的西部边疆,这看似矛盾的两个目的通过西域长史代行都护职权的方式得到暂时的实现。

四、职能演变的原因

东汉初期,汉光武帝英夷各股割据势力,延续了汉王朝的统治,但经过大动乱的朝廷实力大损,无法再像西汉那样积极进取。刘秀开始倡导偃武修文的国策,将开边之事置之脑后,从西域地区抽身,导致西域诸国尽臣服于北匈奴。此时匈奴虽已分为南北两支,北匈奴的势力依然强劲,尤其在西域占据优势地位。匈奴从西域攫取财富,一方面供匈奴统治者挥霍,另一方面为进攻中原王朝提供战略支撑点。在汉与匈奴的博弈过程中,西域是关键的一环。西域依附匈奴则匈奴胜,依附东汉则东汉胜。所以当汉王朝不能保持对经营西域的坚决态度、势力被迫退出西域之际,西部边陲稳定的局面就被打破,严重影响当地人民的生产生活。从居延汉简出土地点也可说明这种不乐观的状况,如薛英群先生敏锐地捕捉到一个有趣的历史现象,即居延所出汉简从建武八年(32)以后突然减少。这一现象也被徐蘋芳先生的研究所证实。刘秀主动退出对西域的争夺,屯戌活动必然较以往少了许多。屯田据点的减少是东汉消极边防政策的副产品,也带来很大的恶果。可以说西域长史的时置时废,终归取决于当时西域诸国之间的政治形势及东汉国力升降。最终东汉政府被迫向现实妥协,重新设立西域长史,以 确保其西部边陲的稳定。

总之,西域长史主要针对西域诸国而设,如何安抚这些民族、妥善治理民族事务成为其主要职责,其建置与职能所经历的演变都是围绕这一点开展,并受汉代国力强弱的影响呈波浪式的发展轨迹。西域长史对于汉代积极有效地控制西域、稳定西部边疆起到了至关重要的作用。