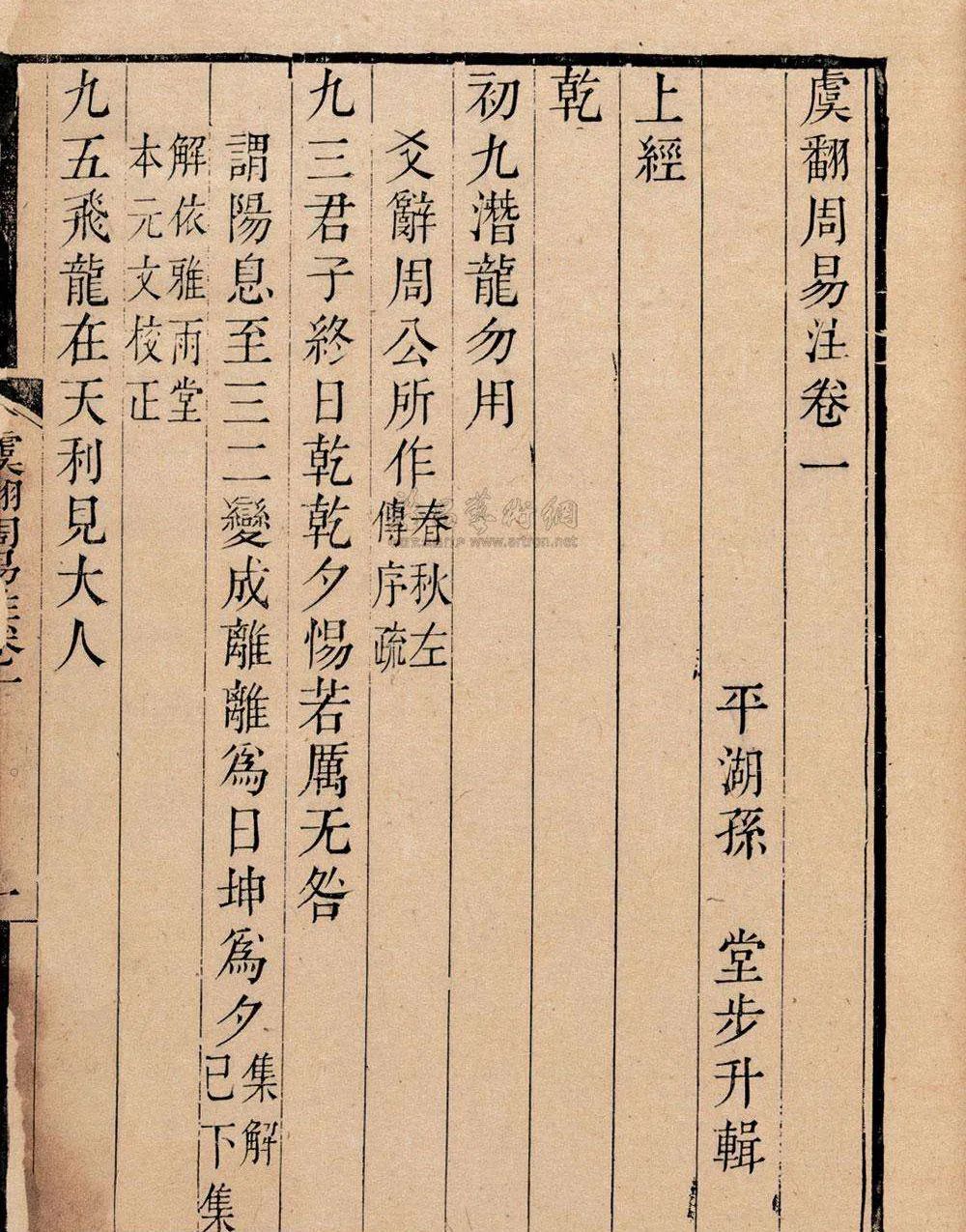

虞翻,字仲翔,东汉会稽余姚人。他是继马融、郑玄、荀爽等之后的又一位易学大师,同样也是推动易学转型的关键人物,所注《周易注》在易学史上影响很大。据《三国志·吴志·虞翻传》裴松之注引《虞翻别传》所载虞翻奏文,自其高祖虞光起,经虞成、虞凤、虞歆至虞翻,五世俱传《孟氏易》。但按之现存虞翻《周易注》之佚文,虞翻并非单传孟氏一家之学,而是吸收、综合各家之说,集汉代易学之大成。虞翻自己曾说:“前人通讲,多玩章句,虽有秘说,于经疏阔。臣生遇乱世,长于军旅,习经于桴鼓之间,讲论于戎马之上,蒙先师之说,依经立注。……所览诸家解不离流俗,义有不当实,辄悉改定,以就起正。” 虞翻治《易》总的特点就是依经立注,以象解经,并进一步以《老》注《易》。

卦变说,是虞翻易学的核心内容之一。 荀爽对《周易 ·彖传》的卦变理论加以总结,形成较为系统的卦变说。虞翻的卦变说在此基础上进一步融合和改造,从而更加详备、宏大。虞氏卦变说的主要内容为:一是乾、坤父母卦衍生六子卦,二是十二消息卦衍生其系别卦。虞氏卦变说起自乾坤。《易传》中以乾坤为本,乾为纯阳、为父,坤为纯阴、为母,乾坤交合而产生震、巽、坎、离、艮、兑六子卦。虞翻借鉴此前汉易研究成果,对《易传》的这一思想作了进一步发挥和发展。如虞翻注《系辞上》“易有太极,是生两仪”云:“太极,太一。分为天地,故生两仪也。”太一分而为天地,故生两仪。又虞翻注“两仪生四象”云:“四象,四时也。两仪,谓乾、坤也。乾,二、五之坤,成坎、离、震、兑。震者,兑秋,坎冬,离夏。故两仪生四象。”四象指四时,如乾、坤所生。乾卦的二、五爻来居坤卦的二、五爻之位,从而形成了坎、震两卦象。同样,坤二、五之乾,则形成离、兑两卦象。春、夏、秋、冬四时,即由震、离、兑、坎四正卦用事,所以说四象由两仪所生。又“四象生八卦”虞翻注:“乾二、五之坤,则生震、坎、艮;坤二、五之乾,则生巽、离、兑。故四象生八卦。”又《系辞上》“刚柔相摩,八卦相荡”虞翻注:“乾以二、五摩坤,成震、坎、艮。坤以二、五摩乾,成巽、离、兑。故刚柔相摩,则八卦相荡也。” 在这里,乾阳感坤阴则生震、坎、艮,坤阴感乾阳则生巽、离、兑。

具体说来,乾、坤两卦二、五爻互易,形成坎、离两卦。在离卦卦象中,初至三爻为离,二至四爻为巽。三至五爻为兑。在坎卦的卦象中,初至三爻为坎,二至四爻为震,三至五爻为艮。当然,这里也蕴含着互体说。由此可见,虞翻的卦变说解释乾坤生六子,不仅受到荀爽乾升坤降说的影响,也吸取了魏伯阳《周易参同契》“运毂正轴,牝牡四卦”之说,从而使《周易》阴阳变易之道以及八卦之间的内在联系和动态结构得到很好的展示。

十二消息卦演生其他别卦,也是虞翻卦变说的重要内容。 关于六十四卦的形成,《系辞》认为八经卦两两相重,从而形成六十四别卦,即所谓“八卦相荡”,“因而重之”。但这一说法甚简,后世易学得以向更深入之处探讨。虞翻在这一方面表现得尤为突出。他试图找出十二消息卦与其他别卦关系的规则。在虞翻看来,作为众卦之根本的乾、坤两卦,它们的相互推移,即可构成十二消息卦,即复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤十二消息卦。十二消息卦的卦画,体现了乾坤阴阳交互感应所产生的有规律的变化过程。在十二卦中,前六卦为息卦,后六卦为消卦。息卦由复至乾,是乾阳长于坤阴之中,乾阳自下而上渐长,坤阴自上而下渐退。乾阳至坤初而成复,至坤二而成离,至坤三而成泰,至坤四而成大壮,至坤五而成夬,至坤上而成乾,坤卦为乾阳所灭。消卦由姤至坤,是坤阴长于乾阳之中,坤阴自下而上灭乾阳,乾阳自下而上渐退。坤阴长至乾初而成姤,至乾二而成遁,至乾三而成否,至乾四而成观,至乾五而成剥,至乾上而成坤,乾卦至此为坤阴所灭。虞翻曾用“以乾推坤”和“以坤变乾”分别表示息卦和消卦的变化过程。十二月消息卦说首创于孟喜,其后京房、郑玄、荀爽、都曾加以吸收。虞翻此说同样是对孟喜之说的继承和发展。实际上,虞翻的卦变说就是从十二月卦开始的。

第一,二阳四阴之卦。 虞翻认为,《周易》的二阳四阴之卦即明夷、震、升、解、坎、蹇、艮、萃、晋,皆来自消息卦的临、观,是由这两卦的爻的变动而形成。其中前四卦来自临,后五卦来自观。此外,《周易》中屯、颐、蒙、小过也是二阳四阴之卦。虞翻将这四卦看作是卦变中的特变,认为它们来自坎、晋、艮,而坎、晋、艮三卦来自临、观,所以从根本上说,这四卦也来自临、观。

第二,二阴四阳之卦。 虞翻认为,二阴四阳之卦即讼、巽、无妄、家人、离、革、鼎、大过、睽、兑、大畜、需,皆来自遁、大壮,由遁、大壮爻之变动而来,其中前六卦来自遁,后六卦来自大壮。中孚卦亦为二阴四阳之卦,但虞翻认为它来自讼,而讼又来自遁,所以二阴四阳之卦皆来自遁、大壮。另外,还有一爻变生出两卦之例,即无妄、大畜。第三,三阴三阳之卦。虞翻认为,三阴三阳之卦即归妹、节、损、既济、贲、恒、井、蛊、随、噬嗑、益、困、涣、未济、咸、渐,皆来自泰、否,是由泰、否爻之变动而成的。其中前八卦来自泰,后八卦来自否。应该指出的是,三阴三阳之卦也有特变和一爻变生出两卦之例,就像二阴四阳卦来自遁、大壮一样。 丰、旅本为三阴三阳之卦,而虞翻认为它是从噬嗑、贲而来。还有一爻变生出两卦之例,如损、蛊与益、随。这就是虞翻卦变说的主要内容。

由于受到经文注释的制约,自成体系的虞翻卦变说存在着某些违例之处,存在着明显的弊端。首先,特变及对特变的说明表现了虞翻卦变体系的前后矛盾。其次,一爻动生出两卦之例反映出虞氏卦变在概念上的混乱。还有,一阴五阳、一阳五阴之卦的卦变没有统一体例,也显示出虞翻卦变说的不完备、不严密。但是,正如有的学者所指出的:“虞氏卦变是两汉象数易学发展的必然产物,是为了满足当时人们易学研究的需要而产生的。它所揭示的六十四卦之间相生相变的关系,补充和深化了《易传》关于六十四卦相联系的理论,对于当时人们注经和后世易学家重新探讨《周易》六十四卦的内在联系提供了现成的资料和方法,故它在象数易学发展中占有十分重要的地位。虽然虞氏卦变体系如此不完善,以至于用它注《易》近于牵强附会的臆说,但它力图从卦爻及其内在联系找到‘系辞’的根据,这比起西汉以来盛行的以《周易》以外的阴阳五行灾异说《易》是一个大的进步。同时,虞氏卦变说中暗含了阴阳互含消息变化、变化的复杂性与特殊性等思想以及在表述卦变思想时所表现出的成熟的、思辨的哲学思维,是对中国古代哲学的特殊贡献。”惟其如此,虞翻卦变说对后世的影响至深至远。比如,朱熹的《卦变图》、俞琰的《先天六十四卦图》都是以虞翻卦变说作为理论依据的。

除了卦变说,之正说在虞翻易学中也占有重要地位。 之正说是就爻位而言的,最早源于《易传》的当位说。但是,对于越来越错综复杂的辞义,《易传》此说不可能作出解释,因而出现了不少相互矛盾之处。到了汉代,有些易学家意识到《易传》的局限性,不再简单机械地看待当位与失位,而是打破二者之间的界限,使之能够相互转化,即本正可以变不正,本不正可以变正,从而形成了之正说。应该说,荀爽的升降说中已经包含了一些之正说的因素,但还比较零散和隐晦。系统、广泛、明确地展示和运用之正说的是虞翻。对虞翻的之正说,可以根据卦分六爻的情况,将其分为初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻变正六种情况,也可以将其分为穷、通两种。有的学者在此基础上对虞翻之正说作了更为全面的总结,认为凡一卦中有阴阳两爻失位者,虞翻多言两爻互易变正。如虞翻注《损》卦九二云:“失位当之正,故利贞。……二之五成益,小损大益,故弗损益之矣。”注六五云:“谓二五己变,成益,故或益之。坤数十,兑为朋,三上失位……三上易位成既济也。”在这里,损二五失位,三上失位,二五与三上易位,变不正为正而成既济。与形式上类似的卦变说不同,之正说关注的不是卦,而是爻自身的居位。还有一些卦爻,虞翻只言变正,而不言变正方式,像需、履、大畜等卦的某些爻,虞翻只言变正。就其变化趋势看,虞翻多言变正而成既济,只有个别的提及变正成其他卦爻象。此外,虞翻还直接用之正说注解《易》辞,这显然是秉承了《易传》注《易》的传统。

作为汉代象数易学的核心内容的卦气说,也是虞翻易学的重要组成部分。孔融曾说虞翻治《易》,“观象云物,察应寒温,原其祸福,与神合契”。这其中确实体现了卦气说的某些传统。虞翻将魏相、孟喜、京房、《易纬》、荀爽以来的相关理论整合加工、融会贯通,形成了自己的卦气说。虞翻指出,《周易》经传所谓“时”、“四时”,都是代指春、夏、秋、冬,而四正卦坎、离、震、兑则代表春、夏、秋、冬四时之象。如《归妹·彖传》“归妹,天地之大义也”,虞翻注:“震东兑西,坎南离北。六十四卦,此象最备四时正卦,故天地之大义也。”又如虞翻注《节·彖传》“天地节而四时成”曰:“泰,乾天坤地。震春,兑秋,坎冬,三动离为夏。故天地节而四时成。”关于十二消息卦,虞翻认为它们循环往复,相互变通,周于四时。如《系辞上》“变通配四时”,虞翻注:“变通趋时,谓十二月消息也。泰、大壮、夬配春,乾、姤、遁配夏,否、观、剥配秋,坤、复、临配冬。谓十二月消息,相变通而周于四时也。”在虞翻看来,四时的形成源于阴阳二气消息盈虚、彼此消长而导致的寒暑更迭。

如《系辞下》“寒往则暑来”,虞翻注:“乾为寒,坤为暑。谓阴息阳消,从姤至否,故寒往暑来也。”又《系辞下》“暑往则寒来”,虞翻注:“阴诎阳信,从复至泰,故暑往寒来也。”虞翻还将乾坤十二爻当作十二月的表征,用以解释十二辟卦之外诸杂卦。他十分重视孟喜的卦气说,曾运用其六十卦值日及物候来解《易》。如《损·彖传》“二簋应有时”,虞翻注:“时,谓春秋也。损二之五,震二月,益正月,春也。损七月,兑八月,秋也。谓春秋祭祀,以时思之。”可见,“虞氏卦气说虽非虞翻独创,但由他所重新诠释的卦气之理,却成了虞氏易学终始一贯的核心内容”。

纳甲说在虞翻易学中同样颇为重要。明确将历法中的天干与《易》八卦相配的纳甲说最早见于《京氏易传》,后来魏伯阳《周易参同契》又创月体纳甲之说。虞翻在此基础上对纳甲作了更加深入的研究和广泛的运用,形成了系统的纳甲说。虞翻关于纳甲说的论述比较集中地见于《坤·彖传》注和《系辞》注,阐明了“易道阴阳消息”合于月体运行的规律。虞翻认为,与循环往复的月体运行一样,八卦阴阳消息也呈现出周而复始的特点。因为随着时间变化,月体出没的方位不同,它显示的月象也就不同,这近似于《周易》的八卦之象。如《坤·彖传》:“东北丧朋,乃终有庆。”

虞翻注:“阳丧灭坤,坤终复生,谓月三日,震象出庚,至月八日,成兑见丁。庚西丁南,故西南得明。谓二阳为朋,故兑君子以朋友讲习。……二十九日,消乙入坤。灭藏于癸,乙东癸北,故东北丧朋。”《说卦》:“乾,西北之卦也。”虞翻注:“月十五日,晨象西北,故西北之卦。”在《周易参同契》中,月体圆缺变化,与八卦颇为相似。受这一说法的影响,虞翻认为,八卦卦象就在天上,即日月在天空中所呈现的八卦卦象。《系辞上》:“在天成象。”虞翻注:“谓日月在天成八卦。震象出庚,兑象见丁,乾象盈甲,巽象伏辛,艮象消丙,坤象丧乙,坎象流戊,离象就己,故在天成象也。”《系辞上》:“《彖》者,言乎象者也。”虞翻注:“在天成象,八卦以象告。”《系辞上》:“县象著明,莫大乎日月。”虞翻注:“谓日月县天,成八卦象。三日莫,震象出庚。八日,兑象见丁,十五日,乾象盈甲,十七日旦,巽象退辛,二十三日,艮象消丙,三十日,坤象灭乙。晦夕朔旦,坎象流戊,日中则离,离象就己,戊己土位,象见于中,日月相推而明生焉,故县象著明,莫大乎日月者也。”

虞翻根据注经的需要,将纳甲广泛地运用于《周易注》之中。据有的学者研究,有取十干为象注《易》者,如《讼》上九、《蛊·彖传》注云:“乾为甲。”《归妹·彖传》注云:“乾主壬,坤主癸。”有取纳甲之数解《易》者。天干甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸代表了一至十的自然数。虞翻以天干所代表的自然数解《易》。如于《屯》卦六二、《损》卦六五、《益》卦六二、《丰》卦初九及《节·彖传》注云:“坤数十。”《震》卦六二注云:“震数七。”有取纳甲含五行关系注《易》者。天干与五行的关系是:甲乙为木,丙丁为火,戊己为土,庚辛为金,壬癸为水。虞翻便以此注《易》。如《系辞上》:“五位相得而各有合。”虞翻注:“五位,谓五行之位。甲乾乙坤相得合木,谓天地定位也。丙艮丁兑相得合火,山泽通气也。戊坎己离相得合土,水火相逮也。庚震辛巽相得合金,雷风相薄也。天行壬地癸相得合水,言阴阳相薄而战于乾。故五位相得而各有合。或以一六合水,二七合火,三八合木,四九合金,五十合土也。”对《系辞上》“天一”、“地二”、“天三”、“地四”、“天五”、“地六”、“天七”、“地八”、“天九”、“地十”,虞翻分别注以“水甲”、“火乙”、“木丙”、“金丁”、“土戊”、“水己”、“火庚”、“木辛”、“金壬”、“土癸”。有取月体纳甲方位解《易》者。纳甲方位,是以月体的出没变化来确定八卦的位置,并与其中所含的五行相对应。甲乙为东方,丙丁为南方,戊已为中,庚辛为西方,壬癸为北方。这样以月体为参照物,将八卦纳入天干,从而使八卦方位不同于《说卦》,《系辞下》“八卦成列”虞翻注:“乾坤列东,艮兑列南,震巽列西,坎离居中。”虞翻此说,使纳甲说以及整个象数易学得到进一步丰富和发展。

旁通说也是虞翻易学的重要内容。 旁通是指一卦转化为其对立的卦,且其六爻画皆相反。像乾与坤、坎与离、比与大有、屯与鼎、蒙与革、需与晋等。六十四卦中旁通之卦共三十二对。旁通之说不见于《周易》,虽然《乾·文言》有“六爻发挥,旁通情也”之语,《系辞上》有“旁行而不流”之语,但很明显,此处的“旁通”、“旁行”并非占筮的体例和原则,也没有阴阳对待的含义。因此,旁通说实乃虞翻的一大发明。如他注《临》卦卦辞“元亨利贞”说:“阳息至二,与遁旁通。刚浸而长,乾来交坤,动则成乾,故元亨利贞。”在这里,临卦为十二消息卦之一。阳在初为复,至二则为临。二阳有盛长之势,当第三爻动,则下体为乾。阳刚阴柔,阳息阴消,最终则为乾息坤。《乾》卦卦辞为“元亨利贞”,而临卦具有发展为乾卦的趋势,因此《临卦》也用“元亨利贞”之辞。又如《恒》卦卦辞:“恒亨,无咎,利贞。”虞翻注:“恒,久也。与益旁通。乾初之坤四,刚柔皆应,故通,无咎,利贞矣。”恒与益六爻相错,故与益旁通。卦从三阳三阴之例,自泰来,故云乾初之坤四。尽管恒卦的初四、二五不正,但其六爻刚柔相应,故亨通无咎。因六爻惟三上得正,初四二五不正,当变而之正,故云利贞。旁通说的推出,表明虞翻已经认识到对立的两卦是相通的,因为二者是建立在阴阳变易的基础之上的。

与旁通说密切联系的反对说和成既济定说,也是虞翻常用的注《易》体例。 所谓反对说,即取反对卦的反对义以释本卦的卦爻辞和传文,在六十卦中,反对卦共二十八对,包括屯与蒙、需与讼、师与比、咸与恒等。如《泰》卦卦辞:“泰,小往大来,吉亨。”虞翻注:“阳息坤,反否也。坤阴詘外为小往,乾阳信内称大来。天地交,万物通,故吉亨。”按消息卦之说,乾、坤消息往来于泰、否,阳息阴即为泰,阴消阳则为否。如果阳息,自复至泰,乾成坤来,故曰阳息坤。如果阴消,自姤至否,坤成乾灭,则为阴消乾。这样,泰之卦画、卦义与否皆相反对,故云反否也。而虞翻注《系辞下》和《序卦》时皆云:“否反成泰。”注《否》卦则云:“反泰也。”虞翻还提到观反为临、晋反为明夷、渐反为归妹、损反为益、咸反为恒。由此可见,反对说只是旁通说的延伸或变形。

对成既济定说,虞在注《易》时也经常运用。 所谓成既济定,就是变卦中不当位之爻,使阴阳爻位各得其正,然后择其所需以释卦爻辞和传文。在六十四卦中,只有既济卦是六爻皆当位。如虞注《屯》卦六二“十年乃字”云:“坤数十,三动反正,离女内大腹,故十年反常乃字,谓成既济定也。”屯卦上体为坎,下体为震 ,其中只有三爻不正,变三得正,则下体为离而成既济。坎中男,离中女,男女交感乃能怀孕。言十年者,二至四互坤,坤为地,地数十,故云十年乃字。既济卦上体为坎,下体为离,是乾流坤,坤流乾。呈现出自然平衡的稳定态势,阴阳流行,不失其位。应当指出的是,与《周易》筮法中的当位说不同,虞翻的成既济定是就未成象处立论的。

互体说在虞翻易学体系中也是一个重头戏。 所谓互体,是指在六爻结构的卦体中,除了乾、坤等个别卦外,并非都是上下两个单卦卦体,二至四、三至五均可组合为一个新的单卦卦体,初至四、二至五、三至上均可组合为一个新的复卦卦体。互体并非虞翻的发明。互体取象以解卦,由来已久,春秋时就已出现。据《左传》庄公二十二年,陈厉公生敬仲,使周史占之,遇观之否。周史曰:“坤,土也。巽,风也。乾,天也。风为天于土上,山也。有山之材,而照之以天光,于是乎居土上,故曰‘观国之光’,观之否即观之上体,由巽变为乾而成否卦。巽变乾,风为天。在坤上,坤为土,故云止于土上。遇卦观三至五爻,之卦否二至四爻,均互体成艮,艮为山,故云山也。”在这里,山的卦象之所以出现,就是因为用了互体。另外,《左传》僖公十五年记载史苏对筮遇《归妹》之《睽》时,也用了互体。广泛运用互体以解《易》的是两汉易学家,其中最早的是京房。京房以一卦中二至四爻或三至五爻互用,从而形成一个新的卦体。但京氏互体比较简单,只言互体经卦取象。此后郑玄、荀爽对互体说又有新的发展。他们不仅以互体方法探求一卦六爻中所隐含的经卦,而且将每卦上下体也视为互体所致,并在此基础上以四爻画连互得经卦组成一复卦即别卦。在此基础上,虞翻则集其大成,有所创新和发展。

虞翻互体说的创造性具体表现在,言互不限于中四爻(即二三四五爻),初上爻亦可用。同时,互体不仅形成新的经卦,也可形成新的复卦。例如,四画卦可连互形成一复卦体,五画卦也可连互成一复卦体。于是,除了乾、坤卦,在一般情况下,由六爻组合的卦体,如果加以分解,其中便含有四个三画结构的经卦,同时还含有四画连互的三个复卦和五画连互的两个复卦。虞翻的互体之例有:三画连互,又称三爻互体;四画连互,又称四爻互体;五画连互,又称五爻互体。在虞翻这里,互体与旁通一样,也是以卦变说为基础的。与京房等人不同,虞翻不是用互体预测吉凶,以体现筮占的多变性和灵活性,而是用来解经,且能自成体系,自圆其说。“但是,它往往同经传本身的含义并无多大关系,而是对经传文句竭尽其牵强附会之能事。这便是汉易象数学逐步走向衰落并向其反面转化的原因所在。”

半象说亦是虞翻的创新之处。 由于互体带有较为固定化和程式化的特点,虞翻仍感觉如此不足以自由解《易》,于是便创立了半象说。所谓半象,就是把三爻卦体中的二爻当作一个整体的卦象。或者说,通过二爻言互以取象,即为半象。根据此说,每卦的初至二、二至三、三至四、四至五、五至六,都可以构成半象,这样就解决了取象时卦象不足的问题,颇便于自由解《易》。如《小畜·彖传》:“密云不雨,尚往也。”虞翻注:“密,小也。兑为密,需坎升天为云,坠地称雨。上变为阳,坎象半见,故密云不雨,尚往也。”意谓小畜卦乃需卦上六爻变为阳爻而成,此卦二至四爻互体为兑,兑为密(逸象)。需卦上为坎为云,下为乾为天,故而“需坎升天为云”,云落地乃成雨。小畜卦的上卦为巽,巽有坎卦之半象,所以“坎象半见”。这半象的坎(象云)与互体兑(象密)相依附,正是密云不雨之象。上行不落于地,故云“尚(上)往也。这里的关键是取坎卦的半象解释密云尚未成雨,只有一半雨状。可见,得心应手、无往不利的半象说完全是为了适应解释经传文字而设立的。但此论又体现了《易》道尚变的精神相契合,因为半象就是未完成之象,体现了阳极而阴,阴极而阳的事物变化法则。当然,应该承认,半象说存在着明显的随意性和不确定性,自身的应用价值也会大大缩水,甚至完全失去其实际意义。

八卦之逸象,同样是虞翻在易学上的得意之处。 《说卦》根据八卦的基本含义和属性,将自然界和社会生活中的许多事物分门别类地与八卦相比附,这就是八卦所代表的万物之象。八卦之象,在易学家们以象解《易》的过程中不可或缺。随着易学的发展,《说卦》所说的八卦之象难以满足需要。易学家在八卦取象上煞费苦心,从而使八卦的象日渐增加。这些新增加的八卦之象被视为《说卦》中的逸象,逸象到了虞翻时可以说达到极致,所列逸象达四百多种。张惠言《周易虞氏义》列有虞氏逸象四百六十五个。其中乾八十,坤一百一十,震五十六,巽四十四,坎六十九,离二十九,艮五十二,兑十六。应该指出的是,虞氏的这些逸象并非毫无根据,而是多取于《周易》经传。如乾为君子,为大人,分别源自《乾卦》九三爻辞、九五爻辞。乾为仁,为易,为知,为始,为大明,分别源自《文言》、《系辞》和《彖传》。此外,也有的取自其他典籍和前代易说如京房、《易纬》之说。虞氏的八卦逸象说,尽管反映了当时人们对自然、社会现象的认识,揭示了事物之间的联系和区别,但其随意性强,相互重复和彼此矛盾之处不少,有的则去经传本义甚远,使其在学术上的价值大大降低。

由上述内容不难看出,虞翻易学在以往成果的基础上,对象数易学作了集大成式的总结和发展,提出了一系列解《易》的新体例,表现出一种博大精深的学术气象,同时也使象数形式与义理内容的内在矛盾更加激化,进一步将易学带进了死胡同。王弼在批评东汉后期的易学风气时说:“互体不足,遂及卦变;变又不足,推致五行。一失其原,巧愈弥甚。纵复或值,而义无所取。盖存象忘意之由也。”的确,就虞翻来说,他调动汉易中几乎所有的明象条例,交错使用,试图完全适应解释经传的物象要求,结果造成了许多烦琐芜杂、随意附会的现象,也使《周易》之精义淹没在种种物象之中而难以彰显。

但是,我们必须指出,虞翻易学也与马融、郑玄等人的易学一样,体现了以道家思想解《易》的易学发展的基本走势。如《周易·乾·象传》:“天行健,君子以自强不息。”虞翻注:“君子谓三,乾健故强。天一日一夜过周一度,故自强不息。《老子》曰:‘自胜者强。’”又如《屯》卦卦辞:“利建侯。”虞翻注:“震为侯。初刚难拔,故利以建侯。《老子》曰:‘善建者,不拔也’。”除了援引《老子》注释《周易》,虞翻还运用道家特别是老子学说来创立新的《易》说,像其旁通说就贯彻了老子“正言若反”的思想要义。虞翻对道教易学也颇有所取。他自己在奏文中就说:“臣郡吏陈桃梦臣与道士相遇,放发被鹿裘,布《易》六爻,挠其三以饮臣,臣乞尽吞之。道士言易道在天,三爻足矣。岂臣受命,应当知经!”或许虞翻真的与道士有所交往。虞翻不仅引用《周易参同契》之说,还曾有注解《周易参同契》的著作传世。这些都反映出治《易》与治《老》相互会通、相互契合的学术倾向,成为以《老》注《易》的先声。

另外,生当汉末三国之际动乱年代,虞翻同样向往《周易》以仁德之治为基础的太和、中正的理想境界。在《易》注时,他非常关注 “正中”,要求统治者“居宽行仁,德博而化”②。当然,这种关于和谐境界的理念,又是以维护现有的宗法制度和封建统治为出发点、落脚点的。如《坤·文言》:“积不善之家,必有余殃。”虞翻注:“坤积不善,以臣弑君,以乾通坤,极姤生巽,为余殃也。”这说明,在虞翻这位集大成的象数易学家建构的易学体系中,也仍然隐含着人文义理的倾向,反映了一定的社会政治理念,而这对后来王弼易学的兴起同样具有某种启发意义。

(摘自《山东师范大学学报》人文社会科学版 2016 年第 4 期张涛《略论虞翻易学》,全文约 11 000 字。因版面所限,参考文献从略。