哪吒,在中国神话传说中是一个极具魅力的角色,他的形象深入人心,故事家喻户晓。但你知道吗,哪吒的形象并非一蹴而就,而是在古籍记载中历经了漫长的演变,从最初的佛教护法神逐渐演变成道教中的重要神将。

哪吒的起源可以追溯到古波斯和古印度教的神话。其原型最初见于十六国时期北凉汉译佛教典籍《佛所行赞》 ,书中记载的 “那罗鸠婆”,是梵语音译,意为 “俱比罗之子”,在佛教的一些原始典籍里,他是一名手执神戟、守护国王、百官以及佛教信众的佛法护教军神,常在毗沙门天王身边管理战事、代理军务 。因为读音复杂,久而久之就被简化为 “那吒” 或 “那咤”。唐代长安大兴善寺不空和尚翻译的佛经中,哪吒全名叫作那吒俱伐罗,明确是北方毗沙门天王的后辈。唐昭宗时期宰相郑綮所著的《开天传信记》里,记载了中国本土关于哪吒最早的传说:佛教高僧道宣大师夜里行路不慎掉下台阶,快要坠地时得到一位少年神祇的帮助,这位少年自称是 “毗沙门天王哪吒太子”,还把自己供养的佛牙送给道宣大师。此时的哪吒是一个少年形象,是守护佛教的护法神,其他传说尚未出现。

到了宋代,哪吒的故事有了进一步发展。在佛教禅宗史书《五灯会元》中,出现了 “哪吒太子析肉还母,析骨还父,然后现本身,运大神力,为父母说法” 的情节 ,相比唐代记载多了这一关键细节,此后这个故事得到广泛弘扬,在宋道原《景德传灯录》、宋普济《五灯会元》等多部宋代及后世典籍中皆有提及。宋代佛教典籍《佛说最上秘密那拏天经》还描写哪吒面带微笑,手持日月及诸器杖,众宝严饰,能现大身如须弥山,面有忿怒相和大笑相,且有千臂,进一步丰富了哪吒的形象。

南宋时期,随着李靖演化为佛教的毗沙门天王,哪吒也成了中国人。洪迈的《夷坚志》记载程法师 “持哪吒火球咒” 与石精斗法,被认为是明代《封神演义》中哪吒大战石矶娘娘的故事原型,晚清学者俞樾还认为此故事里的火球是哪吒风火轮的基本原型。宋末元初,哪吒形象被搬上杂剧舞台,元人杂剧《二郎神醉射锁魔镜》中,哪吒已经拥有了三头六臂的形象,此时东海龙王、石矶娘娘、莲花化身等关键词也都已出现,和后代民间传说非常接近。在道教中,哪吒常被尊奉为护法神,尤其是北方道教,将其视为第一重要保护神,此时哪吒形象融入了诸多道教元素,呈现出佛道融合的新趋势。

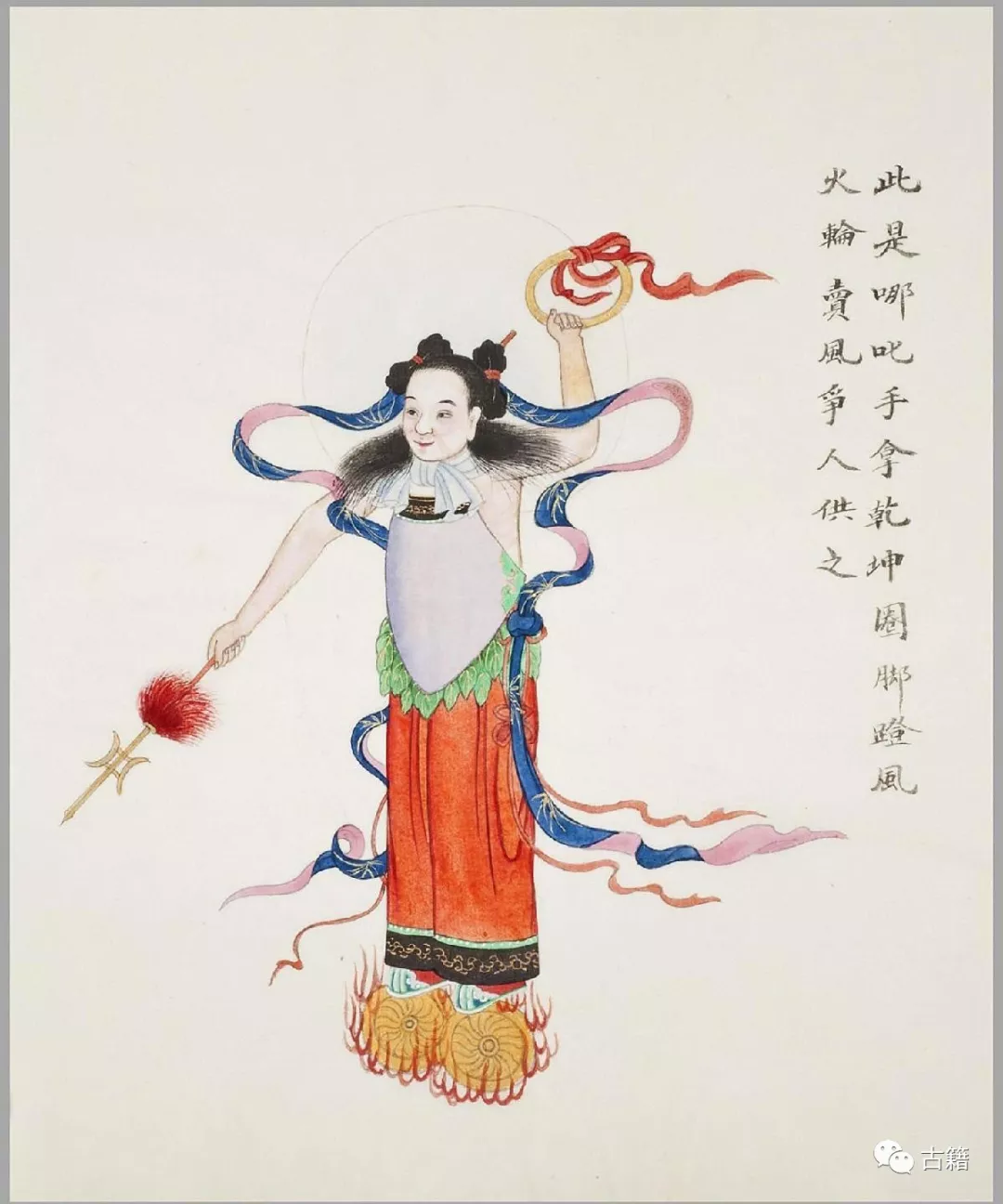

明代是哪吒形象演变的重要阶段。成书于永乐年间的《三教搜神大全》对哪吒的描述为 “那叱身长六丈,头戴金轮,三头九眼八臂” ,并将其身份改造成 “本是玉皇驾下大罗仙”,至此,哪吒从印度人变成中国人,又从佛教神祇皈依道家,完成了彻底的中国本土化。在明代的《西游记》中,哪吒是天宫的孩童神将,在与孙悟空交手前,其六般兵器已名目俱全,分别是 “斩妖箭、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、火轮儿、绣球儿”,其中 “火轮” 首次出现,是《封神演义》中 “风火轮” 的前身 。《西游记》第八十三回中对哪吒生平做了长篇幅回顾,书中哪吒由佛教护法神演化为道教英雄神,体现道佛融合精神,其法身是清奇神秀而法力广大的孩童神仙,内在是三头六臂莲花化身的佛教夜叉神本相。《封神演义》中,哪吒是陈塘关守将李靖的第三子,由玉虚镇教奇宝 “灵珠子” 投胎转世而生,是阐教传人之一 。这部作品对哪吒的描述细节更加丰富,比如哪吒闹海的故事,在元代只是简单几句话,到明代小说中就变得非常饱满。哪吒的形象在《封神演义》中大概分为三个阶段:出生时是一个白白嫩嫩的婴儿,肉球中跳出,右手套一金镯,肚腹上围着一块红绫;莲花化身时,面如傅粉,唇似涂朱,眼运精光,身长一丈六尺;学会三头八臂神通后,面如蓝靛,发似朱砂,丫丫叉叉,七八只手,样貌变得十分凶恶,与之前可爱童子形象大相径庭。

从古籍记载来看,哪吒的形象不断演变,从佛教中的护法神,逐渐融合了道教元素和民间传说,成为了一个神通广大、充满叛逆精神又重情重义的孩童天神形象。他的故事不仅承载着中国传统文化的内涵,也反映了不同历史时期宗教、文化的交流与融合 。如今,哪吒的形象依然活跃在各种文艺作品中,不断被重新演绎和诠释,足见其独特的文化魅力和持久的影响力。