中国古代观云图谱,为何西方又有类似?

从秦代到汉代我们都不难找到各种各样的民间记录云图的图谱。

《汉书·艺文志》中著录有《泰壹杂子云雨》和《国章观霓云雨》等书,这些书很可能附有云图。

宋代郑樵(1103— 1162)《通志略·艺文略》、《宋史·艺文志》、《宋史新编·艺文志》等史籍中有《日月晕珥云气图占》一卷、《天文占云气图》一卷、《云气图》 一卷、《占风云气图》一卷等云图(已佚)。可惜都已经失传,无法考查。

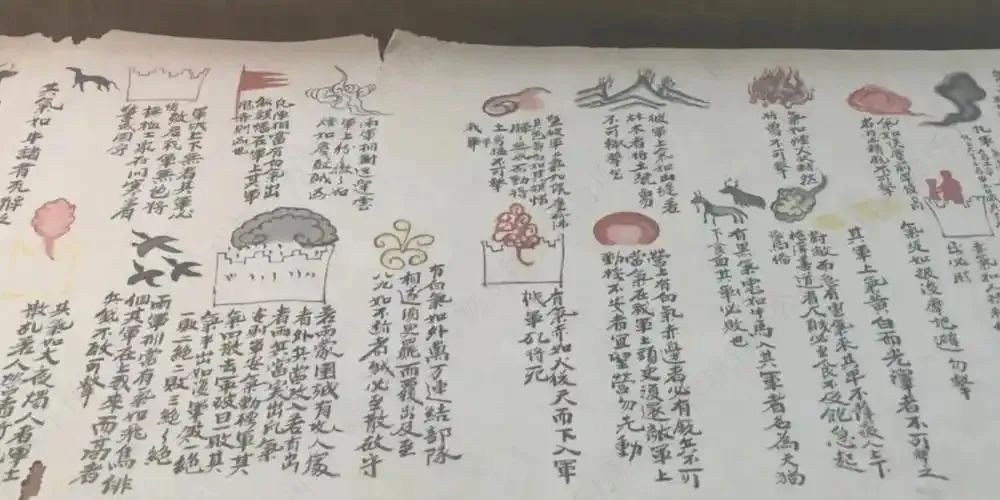

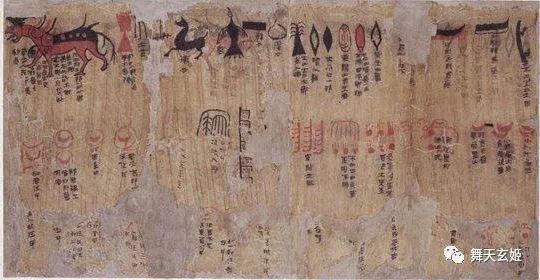

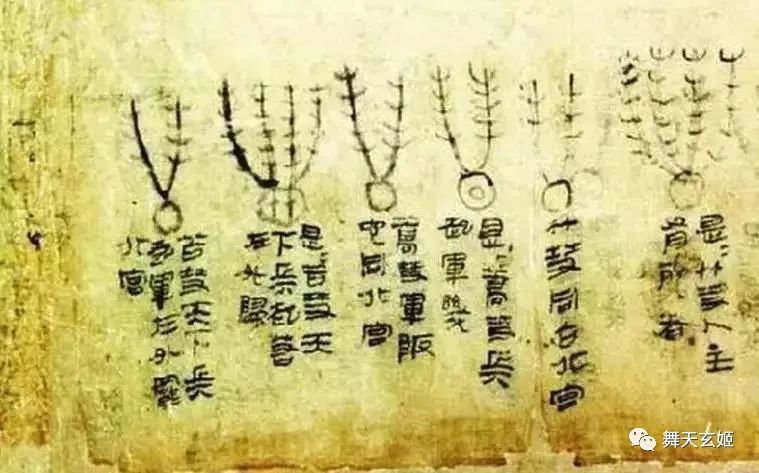

目前发现的最早云图是马王堆三号墓出土的《天文气象杂占》(西汉帛书)和敦煌出土的《占云气书》 (唐天宝初年) 。

图 《天文气象杂占》

图 《天文气象杂占》中对于彗星(扫把星)尾部形状的观测的总结

图 《占云气书》

古人制作的这些云图,不少可以直接运用到“看云识天气”的实践之中。

明清时期的气象观测体系留存有丰富的图文档案,其中尤以云气占候类文献最具系统性。

明代茅元仪编纂的军事百科全书《武备志》之《占度载》篇收录《玉帝亲机云气占候》专论,内含51幅云图及日月星辰图谱,构成当时最完备的天象观测指南。

同时期《正统道藏》收录的《雨畅气候亲机》《雨暘气候亲机》二篇,亦载有39幅气象云图,印证道教典籍对自然观测的重视。

值得注意的是,美国哈佛大学燕京图书馆作为海外汉籍收藏重镇,藏有诸多珍稀文献。

长期任职于该馆的学者沈津曾发现多部汉籍珍本,包括公文纸印本《重刊并音连声韵学集成》《直音篇》,以及公文纸抄本《明文记类》与《观象玩占》(参见沈津《书林物语》,上海辞书出版社2011年版)。

王重民《善本书籍经眼录》记载的写本《观象玩占》同样配有详细图解,显示图文互证的传统在科技典籍中的延续。

在气象占候专书方面,十四世纪中叶成书的 《白猿献三光图》 堪称里程碑之作。

这部佚名云图集载录132幅气象图谱,其将云形变化与天气预测相结合的体系,经现代气象学验证具有较高科学性。

该典籍在流传过程中衍生出《白猿经风雨占候说》《诸葛武侯白猿经风雨占》等十余种异名版本,至明末茅元仪《武备志》辑录时,已形成包含《白猿经》系列抄本在内的完整预测体系。

1621年问世的《白猿经风雨占候说》更标志着云气观测理论的技术成熟。

此类文献在明清时期得到广泛传播应用,徐光启《农政全书·占候》即系统总结了民间气象预测经验。

其他重要著作如冯应京《月令广义》、刘基《天文秘略》《玉洞金书》、周履靖《天文占验》等,共同构建起传统气象学的知识网络。

尤其《观象玩占》与宋濂《大明日历》等官修典籍,更将天象观测纳入国家治理体系,彰显古代科技文献”究天人之际”的学术传统。

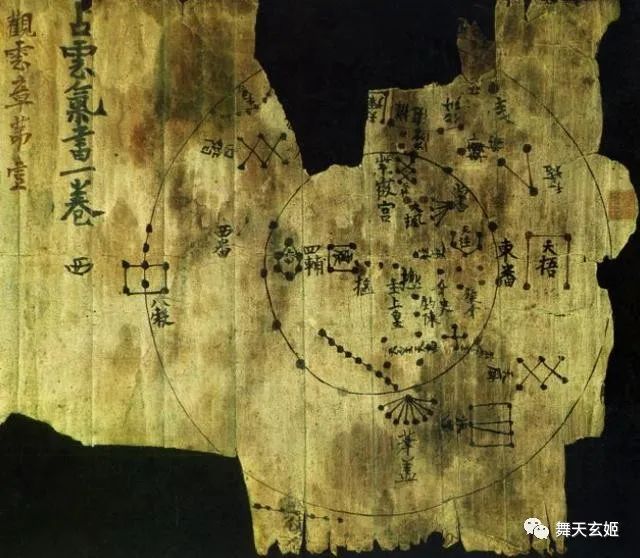

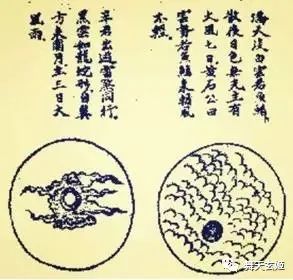

图 白猿献三光图

以《白猿献三光图书》为例,共分3部分:

《白猿风雨经》

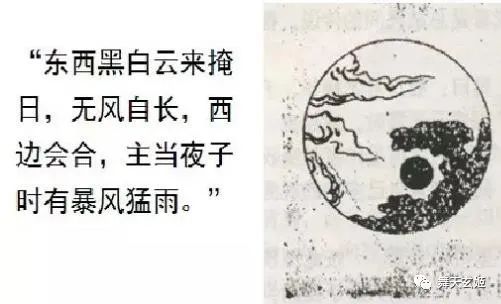

图 《白猿经》东西黑白云来掩日

从图旁的描述我们可以看出,太阳的东面黑云,太阳的西面白云,都向着太阳这边掩盖。 虽然没有风,但是云却跑得很快。西边的白云晕展得慢,东边的黑云运动得快,所以会向着西边白云这里汇合。预示着当天晚上在子时12点钟前后会有暴风猛雨。这是通过观测云的运动和太阳之间的关系,预测夜晚降水的一张典型的天气云图。

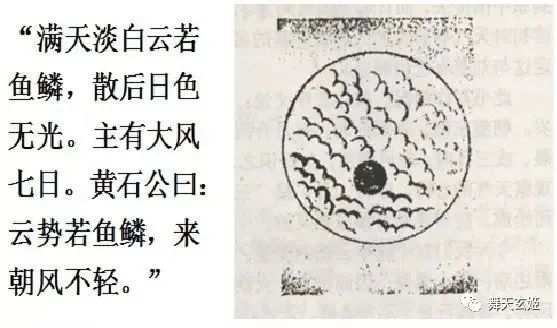

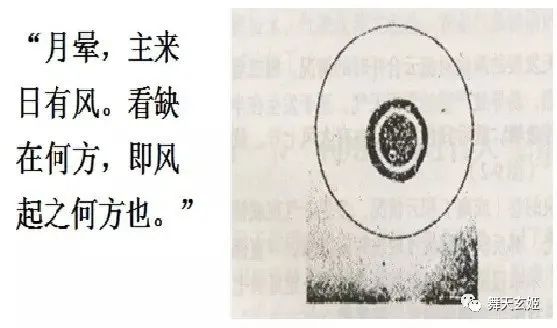

两幅天气云图,这两幅图都是描绘同一种天气现象:风。

图 《白猿经》风:满天淡白云若鱼鳞

图 《白猿经》风:月晕,主来日有风

注意! 《白猿献三光图》 (作者不详) 要比1879年欧洲才出版只有16幅的云图集早500多年,是世界最早的现存云图集。已基本上可以用于预报天气。

而《白猿献三光图》不过是中国古代积累流传下来的云图的一部分而已,中国古代记载有非常多的天文气象资料。

也就是说,明代传教士来中国“教”欧洲的气象知识,写的各种“西方科技书籍”时,欧洲最早的云图集还没有出现呢! 那么既然明代的欧洲没有云图集,传教士又何来给中国人“送”欧洲的气象知识,甚至是写书呢?!

古代天气预报方法通常是基于观察到的天气特点进行的经验总结。