一、六气与六邪的基本概念

- 六气

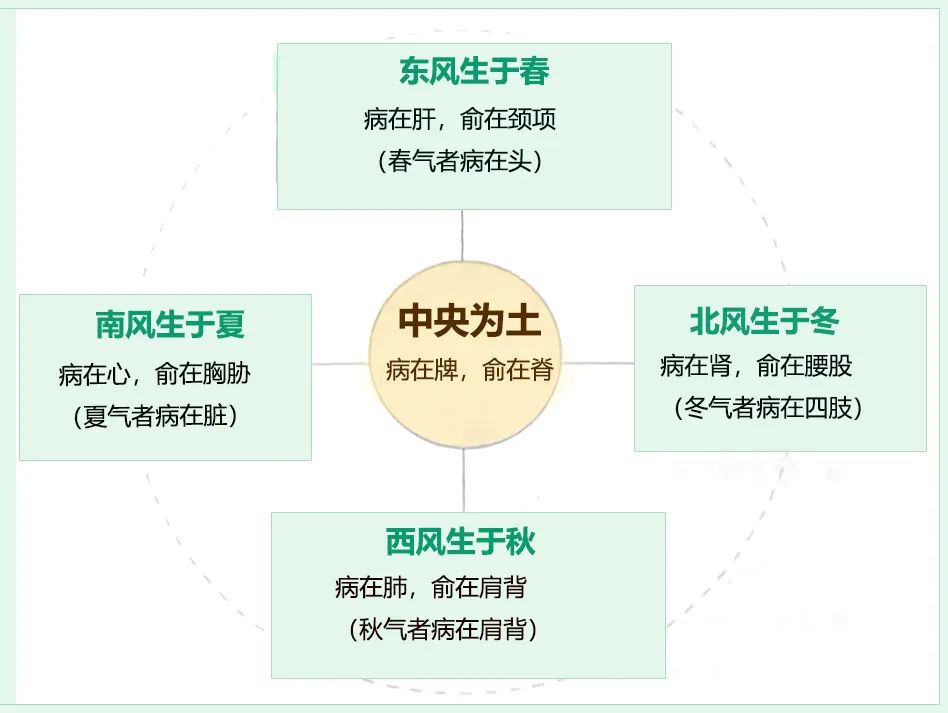

六气是自然界风、寒、暑、湿、燥、火的正常气候现象,构成四季变化的基础,也是万物生长的必要条件 。例如,春风、夏暑、秋燥、冬寒、长夏湿,均属正常气候规律 。 - 六邪

当六气出现异常(如过盛、不足或急骤变化)或人体正气虚弱无法适应时,六气转化为致病因素,称为“六邪”(亦称“六淫”) 。例如,冬季风寒过盛侵入人体,则风寒为邪 。

二、六邪的致病特点

六邪致病与气候、人体状态密切相关,具体特点如下:

-

风邪 :为百病之长,善行数变,常兼夹其他邪气致病(如风寒、风湿),症状多游走不定、发病急 。 -

寒邪 :性凝滞收引,易致气血不畅,引发疼痛、畏寒等 。 -

暑邪 :夏季主气,炎热升散,常夹湿引发高热、多汗、心烦 。 -

湿邪 :重浊黏滞,易阻滞气机,导致身体困重、病程缠绵 。 -

燥邪 :秋季主气,耗伤津液,多见口干、皮肤干燥 。 -

火(热)邪 :性炎上,易耗气伤津,引发高热、烦躁、出血 。

三、六气与六邪的辩证关系

- 动态转化

-

六气是否致病,取决于气候异常程度与人体正气的强弱 。例如,正常秋风为“燥气”,若过于干燥则成“燥邪” 。 -

内生五邪(如内风、内湿)与外感六淫的表现相似,但本质为脏腑失调引发的病理变化 。

-

- 防治原则

-

顺应自然 :根据季节调整起居饮食,如冬季防寒、夏季避暑 。 -

扶正祛邪 :通过合理饮食、运动增强正气,抵御外邪侵袭 。 -

调和平衡 :避免过度干预(如滥补阳气),防止“生病起于过用” 。

-

四、总结

六气是自然规律,其异常或人体失衡时转化为六邪。二者关系体现了中医“天人相应”的整体观,强调通过调节内外平衡维护健康

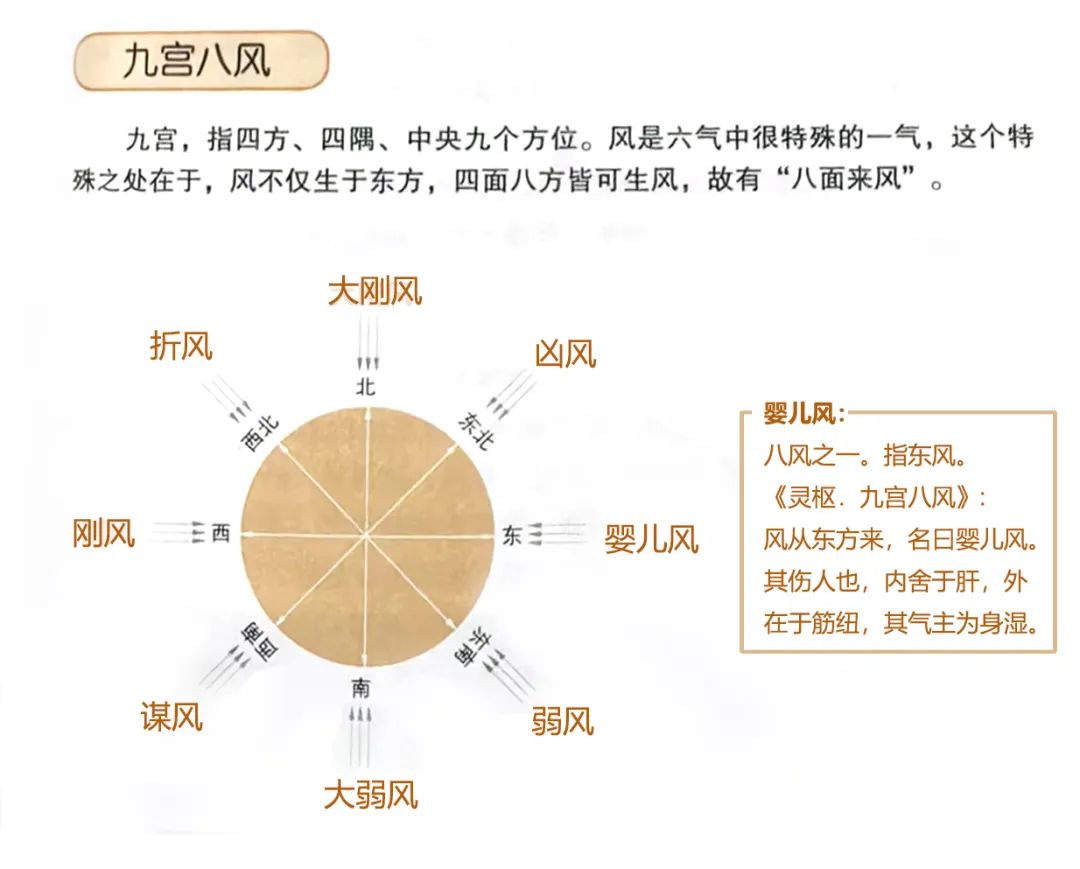

“风”乃百病之始

风邪为六淫病邪的主要致病因素,凡寒、湿、燥、熬、火诸邪多依附于风而侵犯人体,如外感风寒、风热、风湿等。

所以,风邪常为外邪致病的先导,

风为春天的主气,所以风病多见于春天,但四季皆有风,所以不限于春季,其他季节亦均可发生风邪引起的疾病,风邪不仅可以单独致病,它还常和其他”邪气”共同侵犯身体而致病,如风寒、风湿、风燥、风热等,因此风有”百病之长”之称。

风的性质和特点

(1)风为阳邪,其性开泄: 阳邪有向上向外的特点,阳易伤上,具有阳热散发的作用,故易侵犯人体肌表部位,使皮毛腠理开泄,而有卫气不固、汗出恶风等症状,即所谓”风伤卫”。

(2)风性轻扬 ,风邪多侵犯人体头面等上部而产生头痛等症状。《素问.太阴阳明论》说:”故伤于风者,上先受之。”

(3)风性善行而数变 ,风病具有病位游走不定、变幻无常、变化多而迅速的特点,如游走性关节痛、皮肤瘙痒、风疹等。

(4)风性主动,动即动摇不定 ,凡眩晕、震颤、抽搐、角弓反张等动的症状,都属风症,《素问·阴阳应象大论》说:”风胜则动。”

外风和内风

(1)外风: 风邪侵及人体肌表、经络等所致。

①伤风 :恶风、头痛、鼻塞、有汗、发热或不发热,苔薄白、脉浮缓。治宜辛散风邪(解表祛风)。

②风痹: 肌肉关节疼痛游走不定,又称”行痹”。治宜祛风通络。

③风疹块 :肌肤原有湿热或胃肠有湿热,又外感风邪,使内不得疏泄、外不得透达,湿热郁于皮肤腠理之间,形成风疹块,奇痒,时发时消,此起彼伏,治宜祛风止痒。

(2)内风: 主要症状为眩晕、麻木、震颤、抽搐等,症状变化大,且具动摇的特点,故也称”风主”。可因外感发展,由表入里引起,也可因内脏病变或功能失调引起,如热极生风、肝阳化风、阴虚动风及血虚生风等。