摘要:清中期以前,越南被视为藩属,清廷未曾与其划分明确界线。中法战争后清廷与法国签订《中法会订越南条约十款》,越南与清朝藩属关系断绝,划界之议遂启。光绪十一年,清廷派邓承修与法国官员进行划界事宜谈判,经过冗长的交涉辩论,最终双方签订界约、绘制界线舆图。台北“故宫博物院”藏邓承修与法国勘界官员所订条约、界图和相关档案,是还原这段桂越段边界交涉情形的重要资料。

清朝中期以前,越南列为藩属,清廷与越南从未正式划分边界或签订明确的边界条约。咸丰八年(1858年),法国趁清廷内忧外患之际攻入越南,占领会安。同治元年(1862年),法国与越南签订《西贡条约》,越南割予法国南圻三省,并给予法国湄公河航行权。同治十三年(1874年),法国再迫越南签订《第二次西贡条约》,条约规定法国承认越南主权独立,但越南的外交全由法国主导,越南承认南圻六省为法国所有,并开放红河自由航行。此约订定后,越南丧失外交自主权,名曰独立,实际已受法国掌控,清廷对越南的宗主权亦遭否定。光绪八年(1882年),法国驻西贡总督率军北上,占领河内、南定等地,并攻入顺化,逼迫越南朝廷签订了《顺化条约》。依此约规定:越南承认、接受法国的保护;越南的外交关系,包括与清廷的藩属关系在内,均由法国掌管;法国可派兵进驻越南各地等。《顺化条约》签订后,越南成为法国的保护国,清廷与越南的宗藩关系至此断绝。

法国占领越南后,便拟将其势力拓展至中国的广西、云南,清廷与法国关系日益紧张。光绪九年(1883年)十一月十五日中法战争爆发,法军从河内进攻由刘永福黑旗军及唐景崧所率广西兵队驻守的山西城,清军败退至兴化,山西城落入法人之手。法军继而又攻占北宁、太原、兴化等地,清军节节败退。光绪十年(1884年)四月,李鸿章与法国总兵福禄诺(F. E. Fournier)在天津协商并签订《中法会议简明条约》,清廷给予法国诸多利权,也让法国在越南势力的扩张更无阻力。五月,法国再与越南朝廷签订《第二次顺化条约》,越南签约代表在仪式上当场销毁清朝给予越南国王的封印(玉玺),至此法国对越南拥有了最高的统治权。同年闰五月一日,“观音桥事件”(也称“北黎事件”)爆发,双方再起冲突。法国派水师提督孤拔(Courbet)率舰队攻打台湾,近迫基隆,并进入闽江,炮轰马尾,福建水师全军覆没,是为“福州马尾海战”。七月六日,清廷明发上谕,对法国宣战。

随着法国再派兵攻占谅山,清军败退,法军顺势进攻镇南关。所幸当时担任钦差帮办广西关外军务前广西提督冯子材率军击溃来犯法军,是为镇南关大捷,冯子材再挥军南下收复文渊、谅山等地,而刘永福的黑旗军亦重创法军,扭转战争情势。

法军在镇南关之役失利后,双方同意签订“停战条件”,清军从越南撤出,而法军解除对台湾的封锁。光绪十一年(1885年)四月,李鸿章与法国公使巴诺德(Jules Patenôtre des Noyers)在天津签订《中法新约》(即《中法会订越南条约十款》),其中第三款规定:“自此次订约画押之后起,限六个月期内,应由中、法两国各派官员,亲赴中国与北圻交界处所,会同勘定界限。倘或于界限难于辨认之处,即于其地设立标记,以明界限之所在。若因立标处所,或因北圻现在之界,稍有改正,以期两国公同有益,如彼此意见不合,应各请示于本国。”此乃中法双方后来会勘粤越、桂越、滇越边界之缘由。

同年七月,总理各国事务衙门奏称,中法依约应于六个月内派员会同勘定界线,现法国方面已告知将派勘界官师克勤(F. Scherzer)等六人前来。对于如何与法国勘界,总理各国事务衙门表示:“越南北圻与两广云南三省毗连,其间山林川泽,华夷交错,未易分明,从前属在荒服,彼此居民久安耕凿,自无越畔之虞。”[1]但现在要和法国勘定中越边界,即要分清中外边界,所以“凡我旧疆固应剖析分明,即约内所云或现在之界稍有改正,亦不容稍有迁就”[1]。法国已派员前来会勘,所以总理各国事务衙门奏请朝廷简派大员办理勘界事务。[1]清廷于七月二十日颁布上谕,派内阁学士周德润前往云南,鸿胪寺卿邓承修前往广西,会同各该督抚办理勘界事宜。清廷并命令云贵总督岑毓英率对边界地势熟悉干员,“周历边境详加履勘,绘具图说以备考证”[2]。

据台北故宫博物院典藏史馆档传包与传稿中《邓承修传包》记载:邓承修,字铁香,广东归善人。咸丰十一年举人,入赀为郎,分刑部。光绪初,与张佩纶等主持清议,多弹击,号曰“铁汉”。光绪九年担任内阁侍读学士,光绪十年七月,派为鸿胪寺卿,同年八月,命在总理各国事务衙门行走,光绪十一年,奉旨赴镇南关办理中越分界事宜。[3]

光绪十一年八月一日,慈禧太后召见邓承修,说道:“此番立约,实系草草了事,朝廷吃亏在无水师……现在委汝去勘,要尽心办去。”邓承修回应称,他将尽力不让他人占据寸尺土地。但“现越南北圻与广西联界,土瘠民贫;而云南产矿,法国甚为注意。我若多占越南境地,法国必藉口侵占滇境,而法国人作事精密,我必吃亏,不可不防”[4]。邓承修还举荐广西提督冯子材加入勘界工作,亦获得慈禧太后同意。

对于如何与法国勘界,时任两广总督张之洞建言:“两广与越南交界近两千余里,自必先从广西边界开办,并应先期查勘清楚,绘具草图,以备勘界大臣较为省便。”[5]广西巡抚李秉衡上奏表示:

邓承修接到清廷派令后,即称他将奉命会同两广总督张之洞、广东巡抚倪文尉、广西巡抚李秉衡、广东督粮道王之春、直隶候补道李兴锐等办理桂越段勘界事务。他随即率员搭船抵广东,与张之洞、倪文尉商议后又赴广西,并通知法国官员准备订期会勘边界。法国驻北京公使戈可当接到清廷已派勘界官员至广西、云南的消息后,照覆称其勘界大员浦里燮(M. Bourcier Saint⁃Chaffray)将率员和邓承修等官员会晤,商议勘定边界应办之事及勘界之办法。

邓承修抵达广西龙州后即率员查勘太平府所属边地隘卡及镇南关一带,并绘具草图。他上奏称:

(二) 桂越段勘界的交涉与争执

交涉之初,中法双方对于何时何地会晤、如何勘界、谁人与会等就有诸多分歧。勘界谈判会议延宕甚久,到光绪十一年十一月底邓承修等人才与法国勘界使臣浦里燮会晤,十二月八日才在文渊进行第一次勘界会议。会上,邓承修认为应先对《中法会订越南条约十款》第三款规定所谓“改正”边界作讨论,因法文约文写成“细节更改”,中文是“小修改”,两者不一致,而条约说为两国共同利益,可改正目前的边界,所以双方应先研究哪些须进行改正。邓承修的意见是双方先讨论边界的改正问题,确认后再进行实地勘界。浦里燮则认为双方应先前往边界实地勘查,确认后设立界碑,再讨论所谓的改正问题。他否认邓承修的说法,认为条约里没提到要改正边界,只说有必要时进行细小更改,所谓细小的更改是指为了两国共同利益交换几个村庄或几块小地方。双方往来交锋各不相让:邓承修说因法国现拥有越南,所以欲确定以谅山为中国的边界,谅山以南留给法国,即按照条约而言,谅山以北整个区域也应为中国所有;浦里燮则反对说“谅山以北”是个模糊不清的地理表达,他不同意这个提议。双方在第一次会议上毫无共识。

两天后进行第二次会议,双方仍争议不断。浦里燮要求邓承修划出想确定的边界线,邓承修在图上点出谅山、高平、艽封、牧马、保乐等地,连成一线则为他提议的广西与越南的边界线[10],即以谅山为界,谅山以北诸地皆归中国。浦里燮完全否定邓承修的说法,认为条约是说可以稍有改正,并非必须改正,他不同意将谅山以北划为中国所属。第三次会议(十三日)、第四次会议(十四日)双方仍坚持己见,未有定论,浦里燮表示无法再议,要向上级反映请示后再行处理。

法方对邓承修所提划界意见及其谈判态度甚为不满。法国驻京公使戈可当于当月底发出照会,斥责邓承修不依照条约规定行事,所提划界意见与条约规划不相符合,竟要法国将北圻之谅山省城等处宽阔地境让与中国,经浦里燮迭次反驳仍执拗不改,法国方面不得已只好停止会议。光绪十二年(1886年)一月初,戈可当又发照会给总理各国事务衙门,重申对邓承修谈判时态度的不满,说法国政府已发指示,“凡有法国在北圻全境一切分所应得,永不允许废弃”[11]。戈可当指责邓承修之事亦惊动了清廷,李鸿章出面与戈可当会晤进行调解,称相关文件有措辞不当问题是翻译人员用词语气轻重失平所致,不当之处均予修正,并约定两国勘界应先从北圻现在之界勘起(即先勘原界),并设立标记。

在邓承修会后发给总理各国事务衙门的电文中,他报告过坚拒浦里燮的理由:法方“不过以咫尺之地饵我,使我沿边诸隘形格势禁,恐此后边事不堪设想”[12]。后来的电文里他又提到了先勘原界、再商改正的难处与害处,难处有三:一是居住边界附近百姓不愿改隶为法国属民,纷纷向他陈述,若先勘原界,百姓必惊疑;二是当地游勇攻下保乐、牧马等地,现道路梗阻,“若乘间邀击,法将咎我,别生枝节”;三是“原界俱在乱山之中,十不存五,悬崖叠巘,春瘴渐生,加之淋雨,人马不前”。害处有二:一是“既勘原界,彼必飏去新界,决无可商,岂驱驴、即文渊亦不可得,关门失险,战守俱难”;二是“文渊已失,谅北无寸地属我,势必胁我关内通商,边营尽落后著,揖盗入门,已弃越地复失粤地”[13]。邓承修希望清廷考虑这些难处与害处对勘界谈判的影响,但清廷并未采纳。

清廷认为倘法国借口缓议不再谈判,恐再起衅端,若属越界之地,则不必过于计较,尽快依约了结即可。所以清廷发电给邓承修,要他遵旨“照约速办,勿滋衅端”,约会浦里燮,按原界详细勘明后若稍有改正,再行协商妥善办理便好,不得违误。接到清廷的指示后,光绪十二年一月十五日邓承修与法国所派勘界官员狄隆(Charles Dillon)等人再开会议,法方称可以将文渊、保乐、海宁三处划归中国,并在驱驴、文渊等地适当之处划界。十七日,双方商议牧马、先安两处划界事务。中方提出改以文渊以西照旧展宽三十里,以东展宽十五里的意见,狄隆称其要与浦里燮商量后再定,但浦里燮佯称不知,不予承认,并电告戈可当。一月二十三日,浦里燮与狄隆到镇南关会晤邓承修,狄隆仍称此三处地方可商议改正,后浦里燮再次变卦不予承认,狄隆也推翻前言称未答应可商议此三处。这让邓承修甚为气愤,无法与法方再续议勘界事宜。

勘界停议,浦里燮也写了一份报告向其政府说明。他提到,双方初次会议时邓承修即说:“以前没有必要考虑边界问题,因为安南从属于中国,两国间无必要设一道边界线。实际上东京有许多地方为帝国军队所据。天朝愿与法国和睦相处,永结友谊。既然条约已将整个安南让给法国,因此中国要从安南一侧得到几处领土特权是必要的。条约第三条规定的一些更改就是出于这一目的。”[14]浦里燮认为此说法十分荒谬,因条约规定先勘查,接着划界,最后有出于两国共同利益的考虑或才对边界作部分更改。但邓承修却不遵照条约规定,要求马上进行边界更改,从新安至淇江,接着沿此河,包括那阳、谅山,并将云南、广西分界线的一条连线,即要法国将七溪和高平省让与中国。他还认为清廷代表团最主要的目的是建立能独置于其势力下的中立区(即所谓瓯脱地),这是要避免被视为是神圣中国的领土与保护国接壤的唯一办法。接下来的谈判依然毫无进展,三次会议下来双方决定停止会议,各向本国政府请示。

(三) 邓承修称病缓议与勘界之困境

为了让勘界工作不因此停顿,光绪十二年一月二十六日,清廷发电称“北圻未靖,春深瘴起,彼必自退,后以秋末续议为结束,彼必无从藉口”,要邓承修“务存远大之识,切勿见小拘执,致误大局”,遵旨履勘原界,新界暂时不论,催促法方人员勘界,不准延宕。[15]次日,李鸿章又约戈可当会晤,希望能化解僵局。最终,戈可当称他将电告浦里燮,李鸿章则电劝邓承修通融办理勘界。李鸿章又转朝廷谕示给邓承修,谕示称曾多次告知邓承修要先勘原界、再商改正,但邓承修“未能体会此意,数言争执,迄无成说。若造成罢议,彼必以我违约为由,预留后日争端。办理殊属非是”[15]。一月二十八日,邓承修电告总理各国事务衙门称自己染病多时,身体不适,若界务可缓议,他拟回龙州就医。但总理各国事务衙门不准邓承修回龙州,要求他须先办好勘界事宜。[16]

对清廷的命令,邓承修无奈地表示,他的病情短时间内无法痊愈,现在忧心彷徨,虽想竭诚图报,但力不从心,无法勘界,若朝廷欲治重罪,他也无话可说。对此,总理各国事务衙门仍命邓承修禀遵谕示办事,若实因病重不能亲往勘界,即派李秉衡前往与浦里燮会勘,但邓承修本人无论如何不得擅离南关。[17]清廷对邓承修“无话可说”的态度也大为恼火,发布上谕要将邓承修等人严加议处。至此,邓承修只得遵照谕示,通知法方进行勘界。双方在二月十日会面,称边地瘴气日重[18],不宜拖延,应立即勘办,所以决定自二月十五日起勘定边界。

浦里燮写给法国政府的报告中提到他对邓承修的评语:“邓一直到最后一刻都还是一位最坚决的继续战争的主张者,他渴望以其个人机智来纠正条约中反对法国的一派认为有缺陷的地方。他希望能够带着累累的硕果回到北京,在公众舆论面前提高自己的声望,以便压倒他的所有对手,特别是李鸿章本人。”[19]

上述浦里燮对邓承修的看法,透露出邓承修在勘界交涉时的态度与做法似与李鸿章不合。报告里还有一段提到,邓承修与直隶候补道李兴锐对于勘界工作似意见不合,两人关系并不很好,他说“钦差大臣们(指邓承修)受两广总督(张之洞)左右,听凭广西巡抚(李秉衡)的唆使,因为后者更直接与总督联系,离总督也更近。他们之中的一些人(王之春和李兴锐)准备奉旨行事,上谕要求他们履行条约,其他人(指邓承修、李秉衡)尚未放弃他们原来的幻想。从一些与某位中方大臣按他们内部之间意见不合的阶段突然离去相吻合的私人情报上,我们得知他们意见有分歧”[19]。

除上述阻力外,邓承修与大清海关总税务司赫德(Robert Hart)的关系也不好。赫德曾经上奏朝廷,称邓承修、张之洞、周得润均是主张对法国开战之官员,所以对法国态度强硬,以致谈判陷入僵局。若法国借故再启战事,对清廷不利,所以赫德主张应尽速议和:

邓承修办理勘界产生的许多困境是因为朝廷诸多大臣都不支持他办理勘界的态度与做法,唯有张之洞支持他,但也独木难撑大局。最终,邓承修不得不放弃原本坚持的勘界意见。

1. 第一号勘界记录及第一、二张图

第一号勘界记录:

光绪十二年二月十五六日,中法勘界使臣会集镇南关,辨认界限,彼此勘得南关前三十余丈外之处有小沟,此处即南关到文渊之途,与沟相连所在实为中越交界处所;同时并辨认得南关东北丘契山之峰,亦为交界处所。峰高百余丈,有华营扎高山之巅者,在其北,介于丘契山峰及关前已定处所之间,中国使臣谓界限实在图上蓝线所在;法使臣则谓红线为界。既因彼此未能商定一线为界,故仅辨认得丘契山峰及关前已定处为定界。二月十七日,中法勘界使臣由文渊动身,自丘契山起,勘向闸门隘。彼此辨认得自丘契山起,界向东北,经那柸山脊,又向东北到纳郎高峰,峰之巅有华营,即图内丙字处所,此营实在中国界内。再由营址之南绕过,稍向正东,到图上乙字华营旧址,复折而向甲营,到闸门隘,甲、乙两营及闸门隘皆在中国界内。此项文件,共应两分,均由各使臣画押,彼此各执一分,附图一分,以显明此文之意。光绪十二年二月二十日在罗隘押并书。

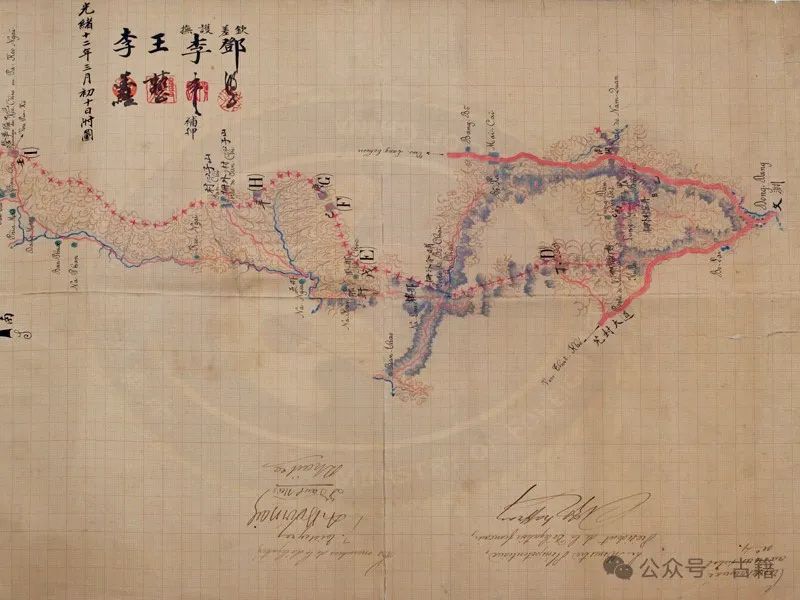

第二张图(文献编号:910000455)依据中法勘界记录签字本(第一号)后半段文约绘制,红色十字边界线(辨认之界)由图上丘契山起,向东北至那柸山脊,再往东北至纳郎山高顶,山上有一中国营区(“丙”字处所),再向东至图上“乙”字华营,再绘至“甲”字华营,再到闸门隘止。

2. 第二号勘界记录及第三张图

第二号勘界记录:

3. 第三号勘界记录及第四、五张图

第三号勘界记录:

第五张图(文献编号:910000451)依据中法勘界记录签字本(第三号)后段文约绘制,红色十字边界线从图上东北边的那支隘外栅向南经“己”字地方,边界线再向西经瀑泉上方,转往西南经两处“庚”字至隘店隘,再绕至“辛、壬、癸、子、丑”地方。

4. 第四号勘界记录及第六张图

第四号勘界记录:

初五日,由几打隘外栅,勘向西北,界由丁字峰巅晡介外栅、红门隘外栅,转向北,循高山之峰,经戊字处所己、庚华营,营址之外而将那楼、那轩、那卧、那瓦四村归越。由庚起,界折向西北,经辛字华营旧址山子心村外栅,北到岜口隘华营,即壬字处所,营归中国,岜口隘即越语呌祖也。

初六、初七、初八等日,由岜口隘会勘向北,经杨村隘外栅,复向西北,到癸字处所,经板绢隘外栅,由癸字起界,折东北,经子字华营旧址,外向淇江至丑字华营处所,到丑后,界向淇江之流,经寅字处所,到寅以后,即以淇江之流为界,到卯字处所,卯字处所左近界形如曲肘也。此项文件,中、法文字各两分,彼此分执一分,附图一分。光绪十二年三月初十日在平而关押并书。

隘店隘至平而关段边界勘地后,因法方浦里燮患病而停止勘查,双方立约约定了下次会勘行程。

笔者发现此段已勘边界东段由镇南关至隘店隘,但隘店隘位置离广西与广东交界处尚有一大段距离,所以中法双方勘查此段边界并未完全。为何只勘查到隘店隘,未再往东续行勘界?这可能是气候问题。当时瘴气大发,中法勘界人员患病无法续行勘界,所以勘查至隘店隘后就不得不停止勘界工作。包含此段在内的广西全段及广东陆段的中越边界划分是后来完成的。

会后,邓承修向总理各国事务衙门报告与狄隆会商并签下勘界节略情形,说他在光绪十二年十二月初与狄隆在硭(芒)街兴会晤商议勘界办法,双方讨论后订出勘界节略三款:一、 两广(指广东与广西)未经辨认定妥之界,此次就图辨认,系彼此互对所绘之图是否相对;二、 如图式相对,彼此意见相合,即将图说画押,如同在界上辨认;三、 如照此办法,而图式有意见不合之处,两边使臣即亲到界上履勘定界,如因边界梗阻,当时不能履勘,应各请示本国,将来如何勘定,应由两国商订。[23]

清廷对邓承修与法国所定上述三点勘界节略并不满意,是要邓承修尽速勘界,尽速了结,不宜再拖延。清廷发布上谕称:

(一) 勘界记录份数误认问题

中法双方订立界约并绘制了四张界图,其中勘界记录汉、法文本现存于台北“故宫博物院”的《中法桂越界碑记》盒子里,而当时所绘的正式界图并未与这批勘界记录文约存放一起。经细查比对,发现法文本的勘界记录签字本第一份文约,即双方从竹山起至隘店隘划界文约在《中法桂越界碑记》盒中,而汉文勘界记录签字本第一份文约不在。该法文本勘界记录签字本的第一页左侧有中文注记,写有“光绪十三年三月五日、一千八百八七年三月二十九日、勘界记事录汉文三件,法文四件”,但放在《中法桂越界碑记》盒中的勘界记录签字本实有汉文四份、法文五份。所以在此份勘界记录签字本末页左下侧黏有一张签条写有:“按光绪十三年勘界记录当日经办人于竹山至板派、派站段记录纸仅注记‘汉文三件,法文四件’字样。事实上其后该年记录归总后,为汉文四件,法文五件。”此段文字于1958年12月18日写下,应是当时整理条约档案人员所写。

《中法桂越界碑记》盒中确实存有五件法文、四件汉文勘界记录签字本[25],其中汉文的第一件勘界记录签字本是从平而关至越南那烂村的第二段勘界记录,而第一段从竹山至隘店隘的汉文勘界记录签字本却未见。笔者认为光绪十三年签约后第一件勘界记录签字本就没有与其他勘界记录一同存放,直到1958年整理条约的人员发现第一件勘界记录签字本缺失并留下记录。后来笔者查阅此段边界所绘的四张正式界图,发现第一张地图(即竹山至隘店隘)背面夹有一张折叠文件,此文约上有中法双方勘界人员签字画押及用印,经查阅后证实此即第一件汉文勘界记录签字本。所以邓承修与狄隆对竹山至各达村段勘界的记录签字本是汉、法文均为五份无误。

(二) 中法签订勘界记录及划界地图

1. 总勘界记录[26](910000221⁃1)

中、法勘界使臣,辨认得自竹山起(竹山系中国地),界系循河自东向西,到东兴、硭街,此段河中作为界限,分别中国之罗浮峝、东兴等等处,越南之伍仕、硭街等等处。自东兴、硭街起,到北市、加隆(即嘉隆),界形稍曲,系由东向西北稍偏北,盖界限自东兴、硭街起,循河中到北市、加隆(即嘉隆),分别中国之那芝、加隆等等处,越南之托岭、南里、北市等等处。

自北市、加隆起,界循加隆河之中,此河系北市江西边之枝河,其河流约长三十里(每里合法国五百六十一密达,即五百六十一法尺),而自此三十里之外起,界线系直向峝中村旧圩起之正北三里(即第一图甲字处所),而将岭怀、披劳、板兴,板兴之东南有一山,靠边界,名分茅岭者等等处归中国,而将那阳、峝中等等处归越南。

自甲字处所起,界向派迁山北岗隘,此地离越南之平寮村,扯直线约长三十里,分别中国之那光卡、板吞卡等等处,越南之那阳、呈祥社等等处。

自派迁山北岗隘至板邦隘口,界向西北,稍偏西,由对念隘、邱歌隘、葵麻隘及埇岜山、叫号山、枯华山各山巅经过,分别中国九特卡、叫荒隘、弄叮卡等等处,越南之同心社地坤仲笘坚木社板梏等等处,自板邦隘口至隘店隘口(即峙马隘),界线稍向西北,由那马隘口、那河隘口、寻崩隘口、那窝隘口经过,分别中国之那马卡、派衣卡、磌溪卡等等处,越南之板龙地、林歌地、橘溪社地、板阳地、板欲地、板派地、派站地等等处。此项文约经中、法使臣画押,计中法文各两分、彼此各执中、法文各一分,并各附辨认界线图一分。

3. 第二张勘界记录签字本及第二段图

4. 第三张勘界记录签字本及第三、四段图

第四段图(文献编号:910000428)依据邓承修与狄隆所签第四号勘界记录内容(地图上的“己”字处所的上桥隘至各达村边界划定)绘制。绿色边界线从本图东南方的上桥隘起,向西至“甲”字处所的龙凤隘,再向西至平孟隘口,界线作弧形,此处有一条河流(即图上两条红线间有一条红点线)和边界线相切,再由此地至“乙”字处所枯支隘,向西至“丙”字处所布山隘,边界线由此地向北至“丁”字处所巴须隘,再向西至“戊”字处所,各达村位于此地北边,南边为越南的龙兰村,再往西则为云南界。如第四号勘界记录签字本文约所述边界线北边的各卡、隘口及各达村属清廷,边界南边之各村、社、寨归越南。

邓承修在桂越段勘界结束后,上奏称他与法国勘界使臣共计会议十七次。至光绪十三年三月,法国使臣才允将位于广东广西及越南交界处的十万山以及分茅岭等处划归中国。分茅岭距钦州三百六十余里,和舆图志乘所载道里吻合。此岭高而多茅,岭北有南碑村,据传汉唐时期曾设碑于此(应是铜柱)。邓承修称若分茅岭不划入境内,“将来屯聚勾结,无论扰华、扰越、皆为边患”。分茅岭顶有诸水分流,东北方有历仪水,经八庄、北市、嘉隆、那良流二百七十余里为古森河,出东兴入海,西南一河流出板兴、经峒中、平寮流百余里入越南新安州之新安江。就此岭之西分界,明显清晰。此界既定,即是将巩东界东起竹山西至板兴至峒中之北三里,广西界东起派迁山西讫各达村街云南边界划分完成。[27]

邓承修将勘界约文及划界舆图送交总理各国事务衙门,并称经他力争后,广东钦州界西境之分茅岭、嘉隆八庄一带至嘉隆河,西南境江平、黄竹一带、镇南关等地均有展拓,东界原由米强山拓展至派迁山,所展拓之地皆对边防形势甚为重要。但实际上中法双方勘界人员并未到实地做勘界工作,邓承修与狄隆签订的勘界纪录与所绘四张正式的分界地图,均为纸上作业,就图定界,所绘地图内容是否和真正边界地形、地势环境相符,是否有差异情形,当时均未加以查证核对。另外从地图的绘制方式来看,此四张地图应是法国方面绘制,邓承修等清廷勘界官员,仅就图确认所绘内容与勘界记录签字本所写内容相符后,即在图上签字画押用印后完成勘界工作。

邓承修坚持要先改正、再行勘界的态度使得勘界谈判停顿,让法国甚为恼怒,于是转而向清廷施加压力,通过该国驻京公使不断向李鸿章提出抗议。清廷随即改变原先支持邓承修的态度,命令邓承修须按照条约办理,即按照法国的要求,先勘原界后再商改正,所有现议多划之界均作罢论,并数度发布上谕要邓承修遵旨办理。邓承修原拟以生病及瘴气甚重为由,建请勘界谈判缓议,但在清廷严厉斥责并予惩处的警告下,最终只能遵旨,抱病通知浦里燮等人进行勘界。

清代中国越南边界的形成,自有一段漫长的历史过程。在这段历史时期里,边界的变迁受到自然环境、政治、外交、经济、民族、军事等各方面因素影响,尤其是人为的因素,例如边境部落与土司的变动、外敌强权为争夺当地山林土地资源及商业利益而引起的战争,从而使中越边境产生重大的改变。清代中国与越南为宗藩关系,清廷并不干涉越南内政,而越南对清廷所履行的义务仅是遣使入贡,新王继位时请清廷册封而已。清廷在越南遭受法国侵占,面临危急存亡之际,受其请求,与法国交涉谈判,也因而和法国开战。但是光绪时期中国国势衰颓,举凡内政、军事均逊于西欧列强。当藩属受到外力侵入,清廷虽力争宗主权,但因力量薄弱,无法以武力维护宗藩关系,战争既兴,清廷则失地以和,面对法国侵入越南、并将其势力往北推进至中国西南边地的举动无力制止。清廷与法国谈判中越边界中,邓承修等外交大臣,在强势压力下,仍能据理力争,殊属难得。但清廷当时因内忧外患,无力也无暇兼顾西南边疆问题,拱手让越南成为法国殖民地,也丧失部分原属中国之土地。

台北“故宫博物院”所典藏的邓承修与法国狄隆所签订的从隘店隘至平而关的勘界记录和绘制的六张勘界地图,以及从竹山到各达村段所签定的五份勘界记录签字本、四张《粤越初次订界图》等,对当时越南与中国广西段边界的记录甚为详细,从中可以了解光绪时期中法两国对桂越段边界形成过程的博弈。这些档案及地图是研究光绪时期中法对桂越段界务问题不可或缺的重要资料。

[2]郭廷以、王聿均主编:《中法越南交涉档》第5册,文献编号:1809,第3192页。

[3]《邓承修传包》,《清国史馆传包》,台北“故宫博物院”藏,文献编号:7020031981。

[4]《邓承修勘界日记》,萧德浩、吴国强编:《邓承修勘界资料汇编》,广西人民出版社1990年版,第117页。

[5]郭廷以、王聿均主编:《中法越南交涉档》第5册,文献编号:1593,第2842页。

[6]《邓承修传包》之《邓承修列传》,《清国史馆传包》,台北“故宫博物院”藏,文献编号:7020031981-4。

[7]郭廷以、王聿均主编:《中法越南交涉档》第5册,文献编号:1877,第3276页。

[8]《勘界大臣邓承修奏行抵贵边日期附陈关隘大略情形折》,《清季外交史料》卷六二,书目文献出版社1987年版,第41—42页。

[9]《会勘滇桂边界必须统筹全局谕》,《清季外交史料》卷六二,第42页。

[10]《法中边界定界委员会法国代表团整体的会议记录(第2号)》,第780—782页。

[11]郭廷以、王聿均主编:《中法越南交涉档》第5册,文献编号:1946,第3325页。

[12]《中越勘界往来电稿》卷一,萧德浩、吴国强编:《邓承修勘界资料汇编》,第22页。

[13]《中越勘界往来电稿》卷二,萧德浩、吴国强编:《邓承修勘界资料汇编》,第28—29页。

[14]《法中东京勘界委员会法国代表团活动报告》,萧德浩、黄铮主编:《中越边界历史资料选编》,第742页。

[15]《中越勘界往来电稿》卷二,萧德浩、吴国强编:《邓承修勘界资料汇编》,第36页。

[16]《中越勘界往来电稿》卷二,萧德浩、吴国强编:《邓承修勘界资料汇编》,第36—37页。

[17]《中越勘界往来电稿》卷二,萧德浩、吴国强编:《邓承修勘界资料汇编》,第41页。

[18]依据档案载录,当时不只邓承修等人得病,甚至有中方勘界人员因病死亡,法国勘界人员也是如此,该国领事官师克勤也因病告假回国,法国再派勘界使臣狄隆与邓承修会合勘界。

[19]《法中东京勘界委员会法国代表团活动报告》,萧德浩、黄铮主编:《中越边界历史资料选编》,第742页。

[20]郭廷以、王聿均主编:《中法越南交涉档》第5册,文献编号:1952,第3377—3378页。

[21]此勘界记录签字本(第一至四号)及五幅粤(桂)越东路初次定界草图原件(台北“故宫博物院”藏,文献编号:910000050)可参阅宋兆霖主编:《翠绿边地——清季西南边界条约舆图特展图录》,台北“故宫博物院”2016年版,第50—69页。

[22]《第五号勘界记录》,《中法桂越界碑记》,台北“故宫博物院”藏,文献编号:910000050。此勘界记录原件可参阅宋兆霖主编:《翠绿边地——清季西南边界条约舆图特展图录》,第72—75页。

[23]郭廷以、王聿均主编:《中法越南交涉档》第5册,文献编号:2126,第3709—3710页。

[24]《电谕邓承修等宜速勘速了,免生枝节》,萧德浩、黄铮主编:《中越历史资料选编》,第759页。

[25]此九件中法文勘界记录签字本原件(台北“故宫博物院”藏,文献编号:910000050)可参阅宋兆霖主编:《翠绿边地——清季西南边界条约舆图特展图录》,第76—85页。

[26]《光绪十三年三月初五在芒街押》,《中法桂越界碑记》,台北“故宫博物院”藏,文献编号:910000221⁃1。此勘界记录原件可参阅宋兆霖主编:《翠绿边地——清季西南边界条约舆图特展图录》,第87页。

[27]郭廷以、王聿均主编:《中法越南交涉档》第5册,文献编号:2169,第3752—3753页。

编 辑:张端成

《历史地理研究》2020年第4期,第15-28页