刘衍文(后排左一)、潘雨廷(后排左四)、蒋锡康(后排左五)、袁根山(后排左六)、欧阳敏(前排左二)、尢彭熙(前排左四)等人合影。

杨践行丨薛学潜丨唐文治丨熊十力……就历代哲人的《易》学研究来说,潘先生可以说是集大成者。

——文章载自刘衍文先生《寄庐杂笔》

易学大师潘雨廷及其师友 (一)

我对每一个有德之人,每一个读书有得之人,都是很敬重的。但如问我究竟对谁的学问最为敬仰,古人且不说,今人则除了钱锺书先生而外,就是潘雨廷先生了。

潘先生精通古今中外的哲学,对于《易经》的各种流派,《易经》在其他各种哲学流派影响下的变化及其得失,说来真是如数家珍。最初,请他来上海教育学院对教师开设讲座,是我征得古典文学教研室主任蒋锡康先生的允若而安排的,他到华东师范大学古籍研究所工作,是我向过去的朋友,时任中文系副主任、研究生副所长的叶百丰先生力荐的,而他评上副研究员、正教授,前后也都是由我写出鉴定的。

那些评职称的送审材料委实不能代表潘先生的学术水平。有人对之颇多挑剔,由于不了解先生的苦衷,这是难怪的;有人却把他奉若神明,甚至某些新闻报道和小说也大加渲染、神乎其神,而一些医生、技击家、气功师、术数家则纷纷借其名以自重,以为获得他的真传,那也简直是胡说八道。先生学术的精粹之处这班人全然不晓,只抱住一点,就随心所欲,任意发挥,那是极其不负责任的做法。这里只想如实写下一点我之所知所感,以为永怀,并奉献对《周易》有同好者。

易学大师潘雨廷及其师友 (二)

潘先生自圣约翰大学教育系毕业后,就一直居家研《易》,在到华东师范大学古籍研究所任职前,从未正式有过工作。他的父亲是旧日浦东银行的总经理。我的难友、原上海佛教协会副会长吴企尧先生与其父、其兄皆有交往,但与其本人却不熟悉。正是由于当时家庭经济条件较好,所以有优裕的环境足供他长期向学。 据潘先生自己说,他的研《易》,所以能锲而不舍,最初和他母亲的病痛乃至逝世有很大的关系。他是能 “转益多师”,就历代哲人的《易》学研究来说,他可以说是集大成者。

问:《汉书·艺文志》:“昔仲尼没而微言绝,七十子丧而大义乖。”孔子死,活的微言没了,以后弟子亡,纲领也散。现在看来,二千年的《易经》竟大部分没抓到原意,《易经》原来一直是晦的。

先生言:天有意让我澄清一下二千年来的《易经》,也就是澄清二千年的中国文化。此是我的责任,认清客观时空和主观时空后抉择,故和政治界、艺术界、民间等息息相通,但绝对不卷入去。(大意如是)

问:此我理解到。

先生言:《易》完全抛掉也不关,而是借《易》来通天道,理解宇宙人,解决生死问题,了生死。(大意)

问:此也早理解到。

对潘先生影响最大的老师是 杨践行 先生和 薛学潜 先生。当初我和王逢年先生、丁济华医生一起,由社会学家应成一先生介绍,并陪同我们去潘家听过杨、薛两位先生及潘先生约三周的课,随即因十年浩劫与世隔绝。及至拨乱反正、恢复自由后,再因张大文、黄福康诸君之介,重新与潘先生有了联系。才知杨、薛两位先生都已归道山,当时听课的王逢年和丁济华也已先后去世,惟成一先生健在。同时得交与杨、薛两家有通家之好的傅紫显先生。潘先生曾对我们谈起杨、薛两先生的轶事,而傅先生尤知其详。可惜我今撰此文时,成一先生早已辞世,两年前,傅先生又忽告病故。不然,很多存疑的事,都可向他们请益的,这是很大的遗憾。

当初我们去听课,是由薛先生首先开讲的。薛先生是近代著名经办洋务的外交家、思想家和文学家薛福成(1838—1894)的长孙,父薛翼运(1862—1929),字南溟。薛先生小时,其父聘请钱基博先生为家庭教师,讲授过查理·斯密所编的《小代数学》。钱老有文记其事,但没有道出他这位学生的名字。先生字毓津,尝游历世界各国,创办实业,著有《政本论》。桐城吴挚甫(汝纶)先生就是他的外祖父,程序他“可绳乃祖”。后潜心于《易》学,专著有《<易>与物质波量子力学》、《超相对论》等书,颇流行于海外。我们去听课时,薛先生又有新著两种陆续印行。他对我们讲的似乎是“宇宙起源与河图、洛书”这一命题,发了二十多页讲义。听课的人很多,男女老少,济济一堂,有的还不时点头,我们却都听得莫名其妙。只约略记得论证宇宙星云的布局与河图、洛书的运行规律完全一致,我想这里面是否会有些牵强附会呢?上面提到的后两本书我都翻过,但一点不得要领。老友傅先生见告,旧书店有廉价可得,是否把他买来?我说,我买书只讲实用,要是买书不看,或看不懂,何必虚张门面呢?前几年傅先生又与其亲友联系,想整理薛先生全部遗著,要我作序,我说,对薛先生的学问,我一点门径都摸不着,让我如何下手去写?倘潘先生在,那就好了。

潘先生曾和我讲起薛先生的一个奇论:他说人们都讥笑“历史循环论”的非是,其实,宇宙的历史、世界的历史、社会的发展,全部都是循环的。“朝茵不知晦朔,蟪蛄不知春秋”,推而广之再广之,扩而充之再充之,由于时间过长过久,人类的历史和智力尚不能见,故不能知。薛先生提出了一个计算方法,以星际间的距离速度,转换为时间的长度,得出十二亿年为一最大循环的结论。曾演讲给我听,问我信也不信。这是薛先生不轻易为人言的,估记于此。

杨先生字圣一,生活清苦,度日维艰,平时薛先生常有所资助。他潜心《易》理,坚毅不拔。他的讲课,皆平正通达。近人根据马王堆出土文物才发现的,杨先生大都皆先行推断而得。他的著作,傅先生都借我看过。潘先生尝从杨先生学气功和太极拳,但我陪潘先生去看尢彭熙博士时,尢说其站桩姿势先就不对,气犹未通,途径走错了,那是很危险的。后来我又请几位有气功的人来检测,奇怪的是,不论气功师功力高下如何悬殊,测别人的气功能量都大致不差,他们都一致认为潘先生其实无气可言,好像并未练过功。为此我请教了傅先生,而傅也早有察觉,曾私下问过潘,潘回答说:练与不练是一样的,一通百通嘛。《易》之道无所不包,有了《易》,什么都解决了。

我不知杨先生的气功究竟功力如何。但他始终忠于他的研究。潘先生说,杨先生曾和他私下谈起,说曾三次梦见伏羲,与之论道,得益甚多。问我信也不信?我说:精诚所至,日夕怀之,自然就会形诸梦寐的。孔子欲从周,就经常梦见周公;刘彦和崇拜孔子,“则尝夜梦执丹漆之礼器,随仲尼而南行,旦而寐,乃怡然而喜”(见《文心雕龙·序志》),倘从心理学的角度来剖析,完全是可以解释的。但潘先生认为,此事绝非如此简单,当是精神的贯通感召有以致之。并说他曾几度梦见虞翻云云。我想这或许也是一种执着的“通人之弊”吧。杨先生后来得癌症而死,据潘先生说,照理杨先生是不会生癌的。别的事他都想得开,但儿子划上右派,一时转不过来,刺激太大,癌症就发作了。

潘先生年轻时到 唐尉芝(文治) 先生家拜过门,唐的《年谱》中有记载。潘先生平常是不赞成卜卦的,他屡屡以“不疑何卜”告诫人,疑而能解者亦不卜,有大疑大惑者才偶尔卜之。他说到唐夫子只在清末明初交替之际,对自己的出处卜了一卦,得一“遯”卦,才下定决心,退出官场,专心壹志于教育事业。这与南宋时朱熹欲上奏章弹劾奸臣,因蔡元定为其卜得一“遯”卦而就此缩手,其事殊而其情类。潘认为这是一种触机,原有天意在。我则以为卜卦是有极大地偶然性的,只是一时的凑巧而已,又有点像摇奖,以之为戏则可,为之执迷则不可取。

潘先生也尝拜在 熊十力 的先生门下。我们知道,熊先生在金陵刻经处与其师欧阳竟无大师及其同门友吕澂先生决裂,后与马一浮先生也搞得不欢而散,很多人都有意见,觉得熊无非是要故意标新而争胜于人,正确的还是原来的师徒传统承受。 傅先生认为:老潘水平不知要高出熊多少,何必凑热闹屈尊拜其为师。 我也委婉地向潘先生说了熊先生《新唯识论》、《乾坤衍》中的一些疑问。潘先生解释说:《易》学在各个时代都会与其他学派结合而有所变化发展。唐代中国佛教兴盛,从《华严经》带来的《易》学新课题,却经历宋元明清皆付阙如,熊先生是最初填补了这方面的缺陷的,在《易》学史上会有一定的地位。吕澂的《中国佛教源流史略》讲法相宗甚精辟,涉及禅宗的就有多处错误。顾毓琇先生专讲禅宗发展史虽有微误,但可补吕书之不足。顾毓琇、毓瑔兄弟都与潘先生相熟,毓琇先生有书从美国寄赠予潘,我因得略翻一过。毓瑔先生则我也相识,一度往来甚密。他尝介绍多人来潘家听讲,又与尢彭熙先生交好,跟尢学气功,过从甚密。但我之结识毓琇先生却是因难友黄睿思的推介,与上述诸公无涉。后来我们在潘、尢两府都不期而遇,彼此一怔,觉得上海虽大,亦何其狭小!

潘先生曾告诉我一件熊先生的“秘密”,现在他们两位都已作古,就不妨斗胆公开了吧。 潘说,熊先生在其行将易箦时,深自忏悔,觉得自己所以会在“文革”中吃尽苦头,乃是晚年辟佛所致。于是不断念诵《往生咒》,以赎罪其罪愆云。

到潘先生家里听课的人很多,有一位S先生,据潘先生暗里对我说,这位先生自称练功已出“阴神”,结果不慎飘入母猪肚内,变成小猪生出,幸得灵心未泯,不食而死,遂得生还,但所有功力都已荡然无存,一切只好从头做起。其入定所得,都写成韵语,出示于人,很多人都抄录了下来。我看都是一些半通不通的门面语,最不像样的狂禅语录也要比它高明。S先生已经步履蹒跚,老态龙钟,看似活不长久了,但他却沾沾自喜,自信功德即将圆满,尸解飞升。他人当然是老实的,不会也不必要骗人,那一定是走火入魔了。我和潘先生说,旧笔记小说有类似记载,只说有人死后魂入猪肚,变为小猪,闻秽不食,饿死再生,但没有说是练气功。不知S先生是否精神恍惚,认梦成真了吧。

听课者中又有刘公纯先生,在唐山大地震期间,闻北京也将发生地震,匆匆赶往梁漱溟先生家,住了两个月光景,挥汗抄录了梁先生的著作返杭。他是马一浮先生的得意弟子,惟恐梁先生会地震遭难,人稿惧亡。 古籍出版社出版的《文史通义》,就是他校点的。以马氏弟子而能对梁先生著作如此关心爱护,尤重异量之美,实是难得。他比梁年轻的多,但想不到先梁而辞世。我们则因他的劳力而比别人早一些读到了梁先生的未刊著述。

据傅紫显先生说,这种民间讲学的形式可追溯到解放之前。过去来讲课的先生,曾有一位来自昆山,一位来自嘉兴,也各有特色,且都在薛家开讲,听课的大都留饭,竟有三桌之多。解放后那两位先生也就从此未曾再来,现已不记其名姓,也不知其下落了。又苏州沈祖绵、沈廷发父子,与潘先生有通家之好,其《沈氏悬空学》在海外煞是风行,潘原有著者惠赠的一部,却在十年浩劫中被抄,未能一睹内容。有一次沈廷发先生来沪讲学,本约我与之相会,复因忙而失之交臂。在潘先生家,一次有一位张竹铭老先生自美国来访。张老是著名道教学者陈撄宁先生的高足,于道教最有心得。我尝献数疑,蒙其一一指点,虽相聚恨短,而受益实多。至于听讲者中,有专门研究“西藏学”的吴中先生,为白教传人,现尚健在,可惜我身体不好,不能向其求教了。

现摘录刘衍文先生《易学大师潘雨廷及其师友》部分章节以飨好友,全文见刘衍文《寄庐杂笔》,上海书店出版社,2000年。刘文对潘先生记述仅供参考,望明辨之。

易学大师潘雨廷及其师友 (三)

潘先生讲课,从容不迫,侃侃而谈,从下午一时半讲到五时光景,不喝一口水,不休息一分钟,如此精力,如此纯熟,实为平生所罕见。有时偶翻一页书给听者看看,似乎页数都能背出的。但其本人却从不翻看,文本皆脱口而出,绝无差错。如此教学,亦实为平生所仅见。 我尝见好多报导和纪念性的文章,夸奖某些闻人、名人授课吸引力之大,及至后来问起听过课的人,都微微一笑道:写得好看就是了。而潘先生上课的谈吐和风度,却真是光彩夺目的。假如把他的讲课录音整理出来,都会成为洋洋大观的一篇篇好文章。

然而,奇怪的是,潘先生驾驭文字的技术,却不能与他的语言能力相一致。本来,学者之文与文人之文固有一定差距,那是无足为怪的,如王充之文,就滞重而拖沓;俞正燮之文,尤芜杂而繁琐。即以上面提及的梁漱溟先生,他之为文也散漫而欠通顺。目下很有些人嫌陈寅恪先生为文噜苏叨絮,我想这或许与其失明有关。但那些则责备他文字不佳的人,试反观其本人之为文,则或芜杂寡要,或西拉东扯,也大抵全无法度的,这真是“当局者迷,旁观者清”了。凡自诩能文者,邓之诚先生的《清诗纪事初编》,看上去犹不免沉闷;张舜徽先生的《清人文集别录》等,也平庸而枯竭乏味。学者之文能如章炳麟就、刘师培、黄侃诸前辈,或如梁任公、胡适之、顾颉刚诸先生,是极为难得的了。求之近今学人,惟吕思勉、钱宾四、冯友兰先生叙写最为条畅,李长之、刘大杰先生文字最活泼生动。当然,作家而兼学者的钱锺书先生更是奇峰突起、不同凡响的了。

潘先生之文,倘与上述诸公比较起来,只能和梁漱溟处于伯仲之间,这该是他最大的不足之处吧。而潘先生本人起初犹未能自知。他曾为研究生讲解他写的一篇序文,并说用的全是《庄子》笔法,听者不禁暗自失笑。当时就有好几个人跑来责备我,说你怎么介绍这样一个文理不通的人来执教!又譬如他在校点古籍时,即使较一般的句式,其断句差错犹多,遂也牵累到我这个推荐者。我于是辩说:用人当用其所长,看人亦当看其擅,诸位不妨听听他的课堂效应吧!

然而我的辩解又遇到了问题。原来,潘先生在家里为我们讲课真称得上“俯拾即是,尽得风流”的,谁知在对教育学院教师讲课时,就不由得有些拘谨了。或拘于其时思想禁锢犹严,惟恐有人说他讲《易经》是在宣扬主观唯心主义,涉于封建迷信,遂根据清代焦循《易学三书》的立论和方法,参照他的老师薛学潜先生的观点,加以贯通发挥,意图证明《易》理不惟与近代的数学、物理学相通,而且与最尖端的科学成就都是融洽无间的。这种说法,专研文科的听来不甚了了,攻数理的,又感到把这种现代人的常识或科学发现,附会到几千年前的哲理上去,未免牵强,又有何用!假如我们的祖先早已有了这么先进的思想和智慧,且不说历史的原因,为何至今未有开发应用,偏让外国人处处领先呢?

正是这个原因,于副研究员评审时就有人激烈反对,几乎不能通过。倒是徐震堮教授力排众议,为他说了几句公道话,要大家全面对待他的学术观点,不要只抓小处不放,才得以勉强通过。事后,潘先生以为他的职称获得通过,乃是靠某些人的帮忙与支持,却未料所谓的“某些人”正是反对最激烈的。

潘先生的这些观点,实际上也是想把科学与玄学结合为一种指导性的新学所进行的尝试,可以说与前述今文学大师廖季平的“第六变”之设想有些殊途同归。只是廖所处的时代,西学东渐,尚不普遍;而科学本身尤及不上今天的突飞猛进,所以不会有什么相对论、量子论、多维空间等后起的学说观念包含在内。连类而及建国后说到某些古代的学说或某些文学作品,总要引证一段马恩列斯如何如何说,然后下结论,说这是“相通的”、“一致的”,或者加上“由此可知”、“足以证明”之类的话头,这与潘先生的观点相比,充其量也只是“五十步笑一百步”,不过是一个用伟人导师的话语进行时髦可爱的妆点,一个用近代科学的成就作惊世骇俗的附会罢了。

潘先生如此谈《易》,不仅只是由于“心有余悸”之故,恐也有他的另一种“通人之弊”存焉。而薛先生的著述,我看还是因其过剩的聪明才智,出国考察,既读了许多科学方面的书籍,有本其家学和外祖父及其家庭教师钱基博的影响,文章亦雄健酣畅,正不妨把彼此抟合一起玩玩。按《易·系辞上传》有云:

是故君子所居而安者,易之序也;所乐而玩者,爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞,动则观其变而玩其占。

也许薛先生就是从此受到启发,而以“观象玩辞”、“观变玩占”而乐的。所谓“演易”,实际上也可谓是从认识世界到游戏为乐的一种过渡。以数为戏,原是愈演愈繁、愈演愈巧的,这与牙牌书中雅致的入《兰闺清玩》,通俗的入“过五关、斩六将”之类的一人戏本无二致的。不过《兰闺清玩》加之藻绘,薛先生则通之以科学,如实而已,也没有什么神秘可言。次子永明,是研究高等数学的,曾见其书,亦觉无甚高明之处,用以闲中自我消遣,以增游艺乐趣,固无不可;倘若因此立论,以明“中学远过于西学,古人远胜于今人”,那就像纪韵所批评的戴震一样的不是了。潘先生或许是完全知道其中奥秘的,不便明说罢了。不过我想,只要能言之成理,持之有故,大千世界存此一派一说,也是无伤大雅的吧。

易学大师潘雨廷及其师友 (四)

潘先生引起有关方面的重视,最初倒不是由于《易》学,而是缘于经过拨乱反正,初步打破闭关自守后对外来学者的接待。

潘先生见告,有一个法籍荷兰人自取中文名施博尔,字舟人,与其法籍夫人来到中国,要约访对道教有研究的学者。他在北京找不到多少人,又到上海,希望政府推荐一些。当时道教的研究尚是一个空白点,《道藏》还属于禁区,大学图书馆虽有其书,却都封藏而不得借阅。政府多方查访,而华东师大以潘研《易》,或与道教关联,又物色了会谈佛教的苏渊雷教授同去接待。殊不知他们两人,严格说来都还属外行之列。

施舟人说,他为着对道教的兴趣,曾在台湾拜一有名的道士为师,为他尽心干活达六年之久,受到老道信任,获得了真传,遂于研究能有所进展。说到《道藏》,他说在法国,几乎像中国街道这一组织所辖的小范围内,起码也有一部存放可借的。

《道藏》中是收有有关《易》学著作的,因此潘先生提到了东汉魏伯阳的《周易参同契》。施舟人是看过近人考证的:“这是后蜀道士彭晓的伪托之作,怎么会是魏伯阳的呢?”潘先生回答说:虞氏《易》中,曾引及魏伯阳此书。虞翻(164—233)是三国吴人,书中自不可能引及比他年代还要晚这么多年的人的著作。这一下施舟人先生震惊了,这可是他闻所未闻的。于是又问对《周易参同契》看法,潘说正在为此书作注。施舟人先生极其兴奋地说:出书以后请您一定要寄赠一本。接着又问潘先生懂得符箓否?潘说不知。而施舟人先生说他是从老道那里学会的,完全明白其用意和作用。

从此,《道藏》那时就特准专为潘先生的一人开放了,学校的、上海图书馆所藏的都无一例外。当然,随着改革开放的深化,如今《道藏》重印,有钱即可自备,图书馆中也已人人能够查阅,与以前大不一样了。

于是潘先生就一直浏览《道藏》,后来又自备其书,接着又被选为上海市道教协会的副会长,兼带研习道教经典的研究生,我还曾为其所带的研究生主持过答辩呢。

《周易》中,“观象玩辞”与“观变玩占”最复杂难通的就是“虞氏易”,惠栋、张惠言写过这方面的书,焦循也专门研究过这方面的命题,但都留下了一些无法解答的难点和疑点。焦循甚至认为那是没有办法解决的,但潘先生却一一把它通解出来了。这真是空前杰出的贡献。所以在潘先生的著作中,我以为当以《周易虞氏易象释》为最有价值,与之相辅弼的则有《过半刃言》、《黼爻》、《衍变通论》和《易则》等书。《过半刃言》是阐发义理的完辞之作,书名取义于《系辞下》“智者观其辞,则思过半矣”语;《黼爻》所涉为玩九、用六及三百八十四爻爻辞,编次以先天图为序;《衍变通论》论筮占,阐明大衍数之变化,自用数之四十九演变为六十四的过程和法则;《易则》八篇,论河图、洛书和先后天图的变化。

我曾听过潘先生讲过《坤》卦的一段,又听过《系辞》的一段,真有如陆放翁《读宛陵诗》的“岂惟凡骨换,要是顶门开”之感(见《剑南诗稿》卷六十),但未能一直听下去,真是很可惜的。

虞氏易是汉易象数之学发展下来的最主要的一支,也是最深奥、最难摸索的一门哲理。潘先生精通虞氏易,重视象数,自然反对晋人王弼的“扫象”。王弼的学说,影响极大,当时反对他的人并不少,但都起不了什么作用,也没有什么有影响的文献保留下来。清儒中反对他的人尤多,也都未击中他的要害。如王弼在《周易略例·明象》中有一段最有名的话:

义苟在建,何必马乎?类苟在顺,何必牛乎?爻苟合顺,何必坤乃为牛?义苟应健,何必乾乃为马?

近人顾颉刚先生在《论<诗序>附会的方法》中,显然还是赞同王弼的说法的。他说:

我从前读《易经》,觉得解释的话圆通得很,坤卦未始不可讲成乾卦,革卦未始不可讲成鼎卦。近读《诗经》,又有同样的感想,觉得他们的话无施不可。(见《古史辨》第三册四〇四页)

清儒中驳其说者都讲得不甚清楚,没有什么说服力。潘先生则滔滔不绝,从易象的演变来说明乾为马、坤为牛之理,绝对不可倒而置之。令人十分信服,又可惜我当时未及记下。但那时我想,纵使潘先生的行文不甚条畅,其书或迟或早总能出版的。我其时尚不能集中精力探索此书,因颇想在退休以后,若能天假我年,必当摒弃一切,着力揣摩,遇有疑难,可以当面请教。不意他年龄比我小得多,反而先我而逝;又想不到他这么重要的稿子,交托了一位也算是他学生的人带往北京出版,不料却杳如黄鹤,音讯全无。幸得傅紫显先生录有副本,但其抄本密密麻麻,全是蝇头小字,又把《易经》的正文、虞注和潘先生的绎义并在一起,既不分段,又不分行,弄得眉目不清。我曾建议傅先生,稿子当分章分段分节重行抄过,而且不能如此节约纸张,只有科举时代的“作弊夹带”才会如此抄写。否则一般人不惟阅读吃力,有伤目力,而且常常看漏看错,又怎能据此排印。傅先生答应重抄,可几年前他又不幸逝世。潘先生的这份遗稿究竟怎么办?潘师母金德仪先生尝向我提及,我也时时关注,盼望它能早日出版。

除了上述这些书稿外,潘先生还有《读易提要》一书,也是极为难得的著作。因系一人所著,内容体例统一,不像《四库提要》之成于众手,虽经纪昀统稿修饰,文句自佳,然内容未能全面细察,且轻重比例,各有偏倚。又潘先生此著,于各书皆概括其精神要点,然后加以评述,故其所叙文字较多,有类全书缩影,这又是《四库提要》所莫能及的。该书介绍的典籍约有三百种,本早可出版,审稿者以其行文未善而搁置。倘请他人润色,则以其中多有专门术语。我以为文固欠佳,然未妨研读,其实听之任之,通晓《易》理者自能明其神髓,不必去多考虑这方面的问题,存其原始之真,又有何不可?如梁漱溟之书,岂不照样一一出版了吗!近闻此书不久即可问世,这是颇堪告慰于先生及世人的。

易学大师潘雨廷及其师友 (五)

我在潘家听讲课,《易经》只零星听过数次,不像傅紫显先生那么完整,也不能如黄福康君的从不间断。但我却听过先生讲授《庄子》、《华严经》、《维摩诘经》等的全部课程。潘先生所讲《庄子》的《内篇》七篇很有见地,其中讲《天下篇》尤为精微。传闻从前沈士远先生在北京大学预科班讲《庄子·天下篇》,竟足足讲了一个学期之多,因此有了“沈天下”的声誉。我不知沈先生是怎样一个讲法,如果只是集释、集注似地一路讲下去,那只要有时间和勤奋的功夫就成。我听潘先生的讲课,实是阐述各种学派的要义,并不屑屑于寻章摘句,也不专注于名物训诂,而是贯通了荀子《非十二子篇》、韩非子《显学篇》、《吕氏春秋》的《季春季第二·圜道》和《序易》以及司马谈的《论六家要旨》。几乎就是一部先秦思想史的总评。这些文字,现在大体都收在《易与佛教·易与老庄》一书之中,列入辽宁教育出版社的《新世纪万有文库》。当然内容比我们所听讲的要简单一些,但也可窥见一斑。

由道家与《易》学的关系,自然就想到别有所传的邵雍的《皇极经世书》。过去我曾化大力探索过,但不得其解。听了潘先生的讲述,才得以弄清其脉络条理和象数计算。

按邵雍(1011—1077)字尧夫,祖先是范阳(今河北省定兴县西北)人,从其父几经迁徙后,定居于河南洛阳。 名其居为“安乐窝”,自号安乐先生,卒后谥康节。著有《伊川击壤集》、《皇极经世书》等。

邵雍之学,源于陈抟,抟传穆修,修传李挺之。邵受学于李,加以发扬光大。孔平仲在《珩璜新论》中,认为那是“无所从授”的心得。同时还记载了一个传说:说邵雍是他父亲所得江邻几学士家婢女所生,这个家婢带了许多秘藏的图书过去,邵雍才有机会尽读而精通之。邵雍这个号称“先天之学”的“皇极经世”学说,当时已为名臣富弼、司马光、吕公著所叹服。后来朱熹虽然认为他的书与《易经》全无关系,却赞之为“人豪”。邵雍死后,有关他的传说和故事就渲染得愈来愈神乎其神了,几乎与姜子牙、鬼谷子、诸葛亮、袁天纲、李淳风、罗隐,以及后代的刘基、徐文长一样,成为某一类型的“箭垛式”人物。

《皇极经世书》见收于《四库全书》和《道藏》,两种本子出入极大。我过去所见是《四部备要》本,根据的大约就是《四库全书》本。北京中华书局请潘先生校点的,用的底本却是《道藏》本。据潘先生说,两者其实是一样的。此书本该早就印出,或因经费问题而搁置下来,不久当可与读者见面。我常以《四库提要》卷一〇八说“此书之取象配数,又往往实不可解”为问,以为既无人能解,那就不必去解吧?潘先生微笑说:怎么不能解呢?只是修《四库》的馆臣们不懂其法罢了。因此特地对我们讲了一个多星期,遂初步了悟其究竟。潘先生为该书写的《前言》也见收于《易学提要》,为我们所讲的内容,大体都包括在内。

事隔不久,香港有个高级工程师名叫姜福钧的来沪公干,他也好《皇极经世书》,曾排列邵氏之数,画成一个图表,想找沪上的知音谈谈。姜跟尤彭熙先生学过气功和技击,他找到尢,又适逢不是毕修勺先生就是顾毓瑔先生也在座,于是就一起陪他去了潘家。其时我也正好在那里。姜先生不是研究《易经》的专家,于邵雍也没有深切的认识,但所画的图表却不完全正确。姜先生在潘先生的指导和协助下,后来还发表过好几篇这方面的论文。不过据潘先生说,姜的表解,虽正确尚嫌粗糙;天津有一老人,要画得更为详细,但秘不示人,曾给潘看过。老人的大名至今我已忘却了。

易学大师潘雨廷及其师友 (六)

潘先生是十分自尊和自信的,他在讲课或与人闲谈,往往总要提到我,说我和他在人和物的认识关系上有一个根本的分歧。我赞成世界和人生有可供寻绎的规律性,而他则赞成生命的轨迹是可以人为操纵的。 我说,人们批评泰纳实证主义的艺术观为“庸俗社会学”,其实他的《艺术哲学》中所说的艺术批评三要素,即种族、环境、时代,倘稍作补充修正,还是颠扑不破的。种族是内部主源,是先天的、生理的和遗传的禀赋;环境是外部压力,包括自然、社会、政治和气候;时代是后天的力量,也是一种特殊的环境。泰纳认为一个人无论如何不会全部脱离他的时代,人绝对不会在刮平的版上起作用,而只是在已标了印迹的版上起作用的,印迹的差别则依人们在此一时还是彼一时取其版所决定。所以我们个人能起的主观作用原很有限,处处会受生理、心理、社会、时代与特定机遇的影响,这就是所谓的命运。潘先生说我没有通晓易理,所以摸不清世态,才会吃了二十三年的苦头。他则不论处于怎样的情况之下,皆能定位自己的卦象,从“未济”走向“既济”的,所以命运难不倒他,能够“无往而不自适”。同时他又特别提到了袁了凡的故事,说袁了凡尝遇一铁版数的术士,推算他的过去,事事皆有奇验,后袁日日记下“功过格”,功渐多而过渐少,最后终于有功无过,术士所推就不灵了。但潘先生说,袁不过以行善来改变自己的前途,还不像他那样更进一层,能用易理来驾驭自身。他是相信“铁版数”(或称“皇极数”)的,但认为只通用于常人,而不适用于他这个深明大道的哲士。

就在姜福钧先生来访那天,潘先生又重提上面的争论了。我说,袁黄,字了凡,他原是一个陋儒,并不知“铁版数”的底蕴。清叶名沣在《桥西杂记》中早已指出:“大都已往验,而未来之事多不足凭。”其所以“不足凭”之理,俞樾《春在堂随笔》卷三,曾记录安徽人苏日新对他所说的道理认为“先天数”只能推算过去,于后来之事便不准;若用“后天数”推算,对将来之事就能件件应验入神了。苏君曾遇到一个术士,定要恳求他用“后天数”推算,结果无一不准,后却遭了天谴。所以,袁了凡行善而改变命运的看法,是不足为凭的。

所有在场的人于是都纷纷议论起“铁版数”来了,他们大都有过亲身经历和经验,而我正在懊悔没有机缘遇见如此的奇人异事,不然也可讨教一二时,傅紫显却听得有点不耐烦了,忍不住开口就说:你们真是一群书呆子,这都是假的,骗骗人的!一时间大家竟和他辩论起来。傅先生对着潘先生又说:“老潘,你这么一个有学问的人,怎么也会上这个大当!”

的确,我们都上了这个千年骗局的大当了。统治阶级中人自不必说,愚夫愚妇更不用提,文人学士不但听而信之,还为之引入了高深哲理来析解,则其谎言和手段的巧妙,恐怕也可载入世界吉尼斯纪录了。要不是遇到傅先生,连潘先生也会和过去的经学大师等人一样的“堕其术中”。我也几乎被它困惑了大半生。

按“铁版数”,上海人称“铁算盘”,原名“皇极数”,亦称“太极数”、“先天数”、“蠢子数”、“前定数”、《皇极经世书》,术者自称乃是得邵康节先生所秘传之妙诀,甚至认为另外公开于世的《皇极经世书》,尚是其糟糠或糟粕,真传并不在彼而却在此。

而且民间故老还流传一则这些术士杜撰出来的传说:邵康节把三本内容各不相同的“铁版神数” 传给了他的三个徒弟,一个行术在洛阳,后来逐渐传至燕、赵与晋,故统称北派;一个行术到浙江,故称浙派;还有一个行术到广东,故称粤派或南派。有些人去请他们推算,根据他们的生辰八字查不出结果的,北派会推说在浙派,浙派又推说在南派,粤派又推说在其他两派之内。他们承认各自获得的“真传”都不全,言下颇有遗憾之感。但他们又都不肯将自己的宝书献出,凑成“完璧”。其所以要这样说的最大原因,怕是可以让自己有时有个“落场戏”好做。

叶名沣所记更加增加了人们访求其书的兴致。他说曾经到内阁大库中去看“前定数”,仅存数十册,而且篇页凌乱,听守库老人说,在三十年前,有某相国取走了一大半,又听说在稷山县库也藏有写本。如此说来,这些原来都是完整的,是后来被人明取暗偷而残缺了的。

这些书的存留也许是可能的,但无疑的都是作伪之人所为。叶氏的记载中有几句话很重要,他曾“玩其纸墨”,断定它是“明人所为”,而决不能上推到邵雍。

我所看到的“铁版神数”刊本,共有四种:一种是锦章书局出版的,其中很多只有数字而无文字。另一种是千顷堂印行的,约有八千多条。还有就是前几年台湾出版的,书有精装四厚册,共有一万二千多条,据称是南派即粤派所传,又声称书中官制,多有沿用清朝的,因此断定系清人所为。特别其中有一条内容,是“黄泉无旅舍,今夜宿谁家”,谓是金圣叹的诗,遂断此书当成于金死之后。实则此诗乃五代江为所作(首二句为“街骨侵人急,西倾日欲斜”。)见《五代史补》),年代还在邵雍之前呢!又有钞本一种,计四十八册,且参以姓名纳音所化数字,就愈来愈觉难于推算了。

说到推算方法,作书者又专喜在这方面故作高深,它牵涉到《皇极经世书》中的元、会、运、世、和年、月、日、辰,又牵涉到河图、洛书的配数,还有爻辰、纳甲、卦气、升降、紫微斗数、太乙、奇门、六壬等等,几乎是所有术数的集大成者。我们再四研讨,都不得其门而入。但据傅先生说,那根本是在故弄玄虚,装装门面,目的就是要人感到莫测高深哩。

旧版《辞源》于“铁版数”条目下写道:

占法之一,用本人父母本身八字,配合五音八卦,每一时分八刻,每刻分十五分,故须屡次推试,得前事数年符合,始为的准时刻,吉凶祸福,预撰成语,以此检查原书,事皆前定,故名铁版数。俗传为宋邵雍所作。

这里除了说它是“占法之一”有错误外,其馀的话,大致袭用流俗所传,可见写此条目的人也是深信其术的。台湾出的《铁版神数考释》则于“铁版”二字的解释又有别说,认为这书实际上是一个号称铁卜子者所为,不过假名邵雍而已。

后来我把旧《辞源》中的话翻给傅先生看,傅说:“诀窍和机巧就出在‘故须屡次推试,使你自己说出父母妻子的情况,其他的事就好办了。但要学会它也不是很容易的,我是在即将解放时,化了三十元大洋才学来的,不过要我保证不得以此谋生。”傅先生当然无意厕身于江湖术士之林,他足足化了三个多月,终于弄通了其中的关键。其书的页码、抄写,每条的编号及其所系的词,完全可由术者自行编排,也可参考现成的。书最好用抄本,就愈显名贵,纸张愈黄愈旧,就显渊源古老。因此术者往往将抄本用蒸笼蒸过再晒干,令人有古色古香之感。

傅先生接着又向我们揭穿了术者的行骗过程。他说,行术时技巧的熟练是很重要的。桌下安置两个活动的小圆盘和图表,这是帮助记忆用的,必须处置得当,不露痕迹;条目和编码,还有打的数字,可随心所欲预先做好暗记。翻检时某事在某页分毫不差,所以需要有一定时间的训练。他问我想不想学,随时都可以教会我的。我回答说:骗人的东西学他干什么,难道我要去做骗子吗?

过去已有人认为这种推算没有什么希奇,如徐朗西先生就是。他原名应庚,后以字行,是最早追随孙中山先生革命,陪同其一道亡命日本多年的。有篇文章说他是中山先生的秘书,这并不确实。当时有个极有名的“铁算盘”为他推牌多时,弄得满头大汗,结果一无所得。朗西先生以为这就像查电话号码,查到就是,查不到就罢,毫不稀奇的,也不想深究,淡然处之而已。但却不知道这竟是一个骗局,而且绵延了近千年之久。最早提到“皇极数”的似是《水浒传》第六十四回。上过它当的,达官贵人之外,学人文士之中,除了前面提到的袁黄、叶名沣、俞樾,另外还有许仲元(见《三异笔谈》卷一“蠢子数”条)、龙阳才子易顺鼎等人。易曾有诗记其事,解其后来所以不验之故,胡说其年龄当从民国元年为一岁起算,直是强作解人!这与俞樾等人于“先天数”和“后天数”的解释,几乎同样是在梦中说梦。

傅先生要我不得外传,他宅心仁厚,说应该让这些术士有口饭吃吃。但我以为让人上当受骗,总不是一件好事,故在其身后就把它公开出来。我想,拨开千古迷雾,揭示其真相,破除迷信,净化心灵,未始不是一件大好事!我们应该感谢傅先生,在与潘先生友人的交往中,可以说,这件事是我得益最大的,于潘先生的帮助可也不小!

人物生平

潘雨廷(1925—1991),著名道教学者,易学专家,上海人,生前曾任华东师范大学古籍研究所教授、中国《周易》研究会副会长、上海道教协会副会长。一生撰写了大量道教史和道教文化等方面的论著。治易40年,既继承了传统的象数理论,又发展了象数学义理,代表著有《周易终始》、《周易表解》、《易学史论文集》、《周易参同契考证》等。

主要事迹

潘先生早年就读于上海圣约翰大学教育系,毕业后先后师从周善培、唐文治、熊十力、马一浮、杨践形、薛学潜等先生研究中西学术,专心致志于学问数十年,融会贯通,自成一家,在国际国内有相当的影响。潘先生毕生研究的重点是宇宙和古今事物的变化,并有志于贯通东西方文化之间的联系,对中华学术中的《周易》和道教,有极深入的体验和心得。

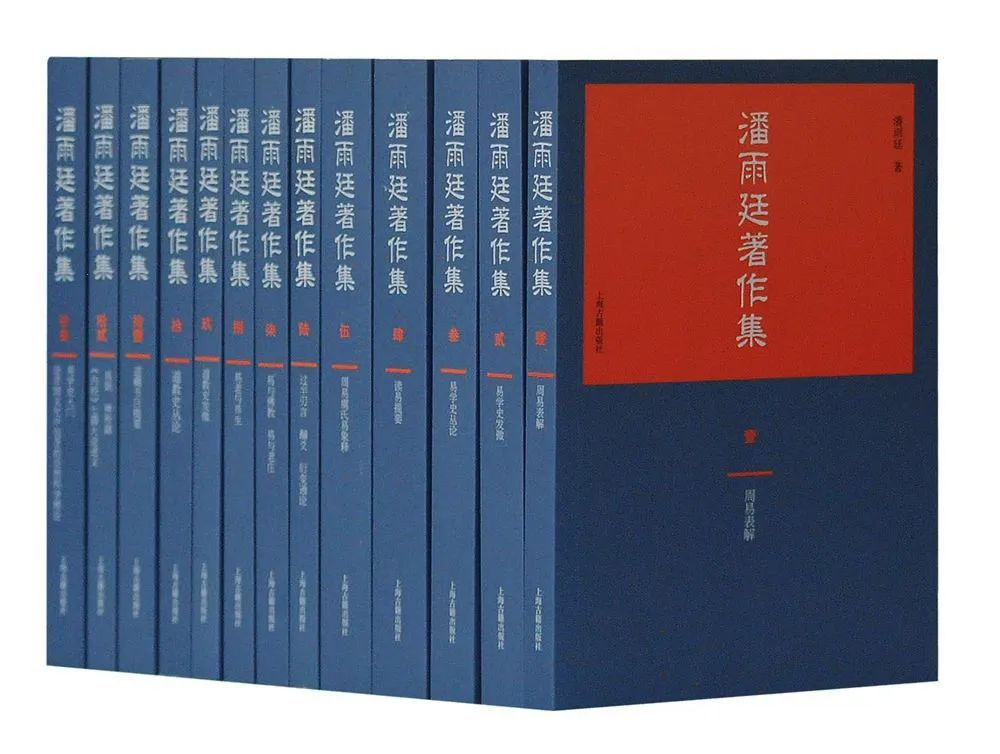

主要著作介绍

- 《易学史丛论》潘雨廷撰,张文江整理,上海古籍出版社

- 《易与佛教 易与老庄》潘雨延撰,张文江整理,上海古籍出版社

- 《周易表解》潘雨廷撰,上海社会科学院出版社

- 《读易提要》潘雨延 撰,张文江整理,上海古籍出版社

- 《道教史发微》潘雨廷撰,上海社会科学院出版社

- 《周易虞氏易象释》《易则》潘雨廷撰,张文江整理,上海古籍出版社 《周易参同契考证》 潘雨廷 孟乃昌著 中国道教协会编

- 《易老与养生》 潘雨廷撰,张文江整理 复旦大学出版社

- 《易学史发微》潘雨廷撰 复旦大学出版社

- 《道藏书目提要》潘雨廷撰上海古籍

- 《易学三种》潘雨廷撰 上海古籍

整理的古籍

《周易集解篡疏》[清]李道平撰;潘雨廷点校,中华书局,收入《十三经清人注疏》。 《潘雨廷先生谈话录》是潘雨廷先生一九八六年一月(《补遗》延伸至一九八五年)至一九九一年十二月间的主要谈话记录,内容涉及文学、历史、哲学以及科学与宗教,有较大的参考价值。潘雨廷先生毕生研究的重点是宇宙与古今事物的变化,并有志于贯通东西方文化之间的联系,对中华学术中的《周易》和道教,有深入的体验和心得。他的著作是二十世纪中国文化所取得的重要成果之一。