“脏居于内,形见于外”的中医解释

一、核心含义

“脏居于内,形见于外”源自《黄帝内经》,指人体内脏腑的生理或病理状态会通过体表特征(如面色、舌象、五官、情绪等)显现出来,体现了中医“内外合一”的整体观 。

二、五行与脏腑的外在关联

中医以五行(木、火、土、金、水)对应五脏(肝、心、脾、肺、肾),并通过体表官窍、情志等反映脏腑功能状态:

肝(木)

心(火)

肾(水)

三、五行相生相克与体表症状

中医认为,脏腑间通过五行相生相克关系相互影响,进一步体现于体表:

四、实际应用

中医通过观察体表特征诊断内在病变:

五脏系统总览

藏象学说是一个独特的生理病理学理论体系。藏象不单纯是一个解剖学的概念,更是人体某一系统生理学和病理学的概括和总结。

●藏象

“藏象”二字,首见于《素问·六节藏象论》。

“藏”顾明思义,就是藏在内的,也就是指体内的内脏;”象”从字面理解就是表象的、外在的现象或状态。总的来说,藏象是身体各个内脏生理活动和病理变化表现于外的各种征象。

而藏象学说就是研究人体各个脏腑生理功能、病理变化及其相互关系的学说。它是古人在实践的基础上,运用阴阳五行学说概括总结而成的,是《内经》理论中极其重要的部分。

藏象是以脏腑为基础的。

脏腑是人体内脏的总称,按照生理功能,分为五脏、六腑和奇恒之腑;以五脏为中心,一脏一腑,一阴一阳,由经络相互连通。

五脏,即心、肝、脾、肺、肾,为人体贮藏生命活动所必需的各种精微物质,比如精、气、血、津液等;

六腑,即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦,它们的共同特点是主管食物的受纳、传导、变化和排泄糟粕。

而最后一腑,就是奇恒之腑了,即脑、髓、骨、脉、胆、女子胞(子宫)。它们是相对比较独特的器官,并且是密闭的组织器官,不与水谷直接接触,也就是所谓的”似腑非腑”;但它们同时又具有类似五脏贮藏精气的作用,所以又有”似脏非脏”之说。

● 藏象学说的形成

藏象是古人长期对人体生理、病理现象的观察。

比如古人在日常生活中,常常会发现因皮肤受凉而感冒,感冒后又会出现鼻塞、流涕、咳嗽等症状。久而久之,便认识到了皮毛、鼻窍和内脏之间存在着密切联系。

藏象是长期医疗经验的总结

例如,当人思虑过度时,常会食欲减退;若强以进食,又感院胀不舒。由此,古人将情志活动的”思”与脾的生理功能相联系。

总之,人体是一个有机的整体,脏与脏、脏与腑、腑与腑之间有着密切的联系。它们不仅在生理功能上相互制约、相互依存、相互为用,而且以经络为联系通道,相互传递各种信息,在气、血、津液环周于全身的情况下,形成一个非常协调和统一的整体。

五 脏

脏 脏贮藏精气,如肝藏血,肺宝气,肾藏精。所藏精气血不应无故外泄,而应保持充满,使其能充分发挥生理效应。

五 脏必须保持 “藏而不泄””满而不实”的状态。

心 主血脉,主神明,开窍于舌。

肝 主藏血,主疏泄,主筋,开窍于目。

脾 主运化,主统血,主肌肉,开窍于口。

肺 主气,司宣肃,通调水道,主皮毛,开窍干鼻。

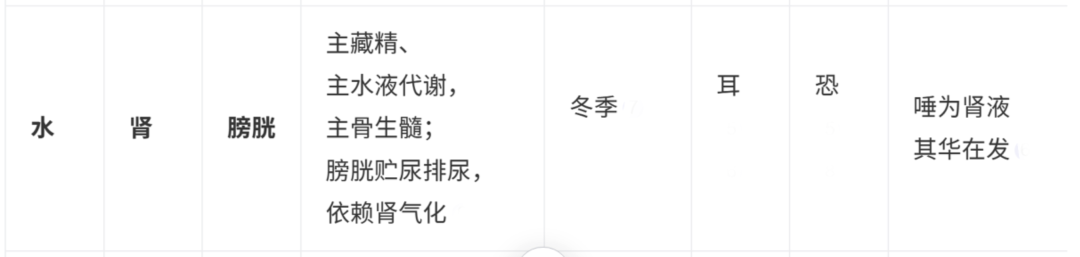

肾 藏精、主水,主骨、生髓、通脑,主纳气,开窍于耳。

六腑必须保持”泻而不藏””实而不满”的状态。

六 腑

腑,传化水谷,如胃爱纳水谷,将其进行初步消化后,即下传入小肠,小肠接受胃下传的水谷,进行彻底消化,吸收其精徴后,再下注人 大肠:

大肠接受糟柏,吸收其中的线余水分,然后将槽粕传导至肛门而排由,因此,腑的功能不仅是消化饮食水谷,而且还要及时将所受盛容纳的饮食水谷向下排送,以为下一次受纳做好准备。

大肠 —传导槽粕

胃 —受纳、腐熟水谷

膀胱 —贮存和排泄尿液

小肠 —受盛化物和秘别清池

胆贮 —藏和排泄胆汁,以帮助饮食的消化

三焦 —运行元气和津液,是津液输布与排泄的通道

五脏六腑对应五行及关联属性表

五行与脏腑关系的补充说明

相生:

木生火(肝养心)、火生土(心养脾)、土生金(脾养肺)、金生水(肺养肾)、水生木(肾养肝).

相克:

金克木(肺制肝)、木克土(肝制脾)、土克水(脾制肾)、水克火(肾制心)、火克金(心制肺).

脏腑表里关系

肝与胆、心与小肠、脾与胃、肺与大肠、肾与膀胱互为表里.

五色五味对应

肝青酸、心红苦、脾黄甘、肺白辛、肾黑咸.

三焦的特殊性:

三焦为“孤腑”,虽属六腑之一,但功能覆盖全身气机和水液代谢,不直接对应单一五行.

季节关联: 五脏对应四季(肝春、心夏、脾长夏、肺秋、肾冬),六腑无独立季节归属.