人生的本质

原始的佛教有着浓重的悲观主义色彩,其中“ 四圣谛 ”就是一套完整的悲观理论。

“ 苦谛 ”认为人的一生要被生、老、病、死四种身体的痛苦所折磨;又要被怨憎、爱别离、求不得三种心理痛苦所煎熬;最后人固有一死,这一现实又与求生欲这种根本的欲望相违背,造成求永生而不得的“五阴盛苦”。一句话: 痛苦笼罩着我们的人生 ;“ 集谛 ”则揭露了人生痛苦的原因是渴爱与欲望,人因具有欲望而痛苦、而烦恼是一切痛苦的根源;在“苦谛”与“集谛”的基础上,又提出消除痛苦的方法是“ 灭谛 ”。《圆觉经》认为要通过消除渴爱来破除痛苦与烦恼,达到涅槃的境界。至于具体的消除方法,那便是“ 道谛 ”理论了,包括正见、正思、正语等等。

叔本华则认为人就是意志的化身,是千百种欲求和需要的凝聚体。其中,最基本的需要是“ 生存 ”,表现为求生欲和饮食之欲。人生来就是匮乏的,必须每时每刻都与死亡做斗争,我们拼命呼吸、争取食物、尽量保暖,但总是难免要一死。就好像在汪洋大海中挣扎的落水者,尽管我们希望停留在水面的时间长一些,但最后还是会沉入海底——求生欲会随着死亡的到来而幻灭;

第二种需要是“ 种族的延绵 ”,表现为男女之欲。男女之欲要强于饮食之欲,因为男女之欲无尽,而饮食之欲有限。前者为形而上,后者为形而下。人对事物之爱恋永远也比不上对爱人之爱恋强烈,因为这种爱恋不局限于物质,还上升到了精神层面。

不管是哪种欲望,都会在“匮乏”与“满足”之间摇摆。就像口渴一样,永远是喝了又渴,渴了又喝。当需要无法满足时,人们会感到困苦;而当需要得到满足之后,他们也将觉得无聊。困苦与无聊都表现为心理上的压抑,阻碍情绪的流畅。困苦烦恼着底层贫民,无聊折磨着上流社会。对于普通人来说,则是工作日困苦,休息时无聊。抑郁时刻威胁着我们!

困苦会导致绝望,无聊将造成厌倦。 当绝望与厌倦超过求生欲时,人就会转向死亡,选择自杀,以此来避免生活之劳累或乏味。

艺术是否能够拯救人生的苦闷?

宗教或哲学皆以解脱为目的,如宗教中的道教、佛教、基督教,哲学中的柏拉图主义、叔本华的意志主义,他们的最高理想都是要解脱人生的痛苦。

其中,叔本华的哲学具有很大的特色,他超越了宗教及哲学的想象,进入到知识论和形而上学中。

叔本华认为要解脱人生的痛苦,不是追求长生不老,也不是求救于吃斋念佛,而要接受艺术的洗涤。艺术取材于人生,它的出现是为了拯救人生之痛苦,补偿人生之缺陷。艺术使“生存意欲”消退,从而让人不再受缚于求生意欲的链锁,而是感觉到一种解脱、一种达生的境界。人们不再屈服于生命的淫威之下,而是摆出一种超脱的、将生死置之度外的态度,纯粹的去认识人生,并寻求解除人生痛苦的方法。

人们由于执着于我相、人相、众生相,无法看破生活表象背后的痛苦本质,要想让他们看破,就需要“ 经历 ”。经历可以有两种,一种是自己去亲身经历,然后才发现世间的虚妄;另一种是通过观看她人的经历,作为旁观者,认清人生痛苦之本质。《新白娘子传奇》这部剧通过叙述白娘子从下凡、恋爱、结婚、创业、生子、得道,为我们提供了“观她人之经历”的绝佳材料,无论音乐、歌词、叙事都属于上等的艺术品。 通过对该剧的欣赏,人能够超然于生活之欲外,进行纯粹认识,特别在产生壮美感的时候,这种认识更为深化。

佛家讲只有到大千世界中去体验一番,才能领悟到世界的虚渺幻化,从中参悟出真正的大道。 在生活中,自己的欲望因不能满足而更加强烈,又因更加强烈而更加得不到满足,如此循环往复而陷于绝望之境,最后因而领悟到人生痛苦的真相。

人生就是一个寻找痛苦、发现痛苦、并从痛苦中解脱出来的过程。 人要想要达到解脱的境域,不能不遍尝人世的痛苦。 我们之所以要正视痛苦,并非由于痛苦本身,而是因为痛苦是达到解脱的手段。 因此,我们决定在痛苦的人生中度过,只是为了求得解脱。

生活中,我们常看到两类人,他们在面对如何度过痛苦的人生时,选择了截然不同的道路。第一类是占大多数的世俗之人,他们把外部物质视为规避痛苦的工具,通过追逐物欲、增加财富、提高生活物质水平等手段来减缓痛苦的折磨,属于功利主义式;另一类则是占少数的苦行僧或修道者,他们将心灵视为痛苦的根源,敢于直面痛苦,通过各种磨难式的修行来寻找解脱之道,属于宗教式。

出世者看破了欲望是痛苦的根源,便拒绝一切生活之欲望,既然知道生活无所逃脱欲望的牵累,那就只求进入无生之区域,形如槁木,心如死灰——这是真解脱。与此相对应, 自杀并不是真解脱 ,它只是因为不满于现在的生活而想要求之于他日,但他日之生活痛苦加剧,欲望无穷,求偿其欲而不得,才最终自决。

悲剧是壮美的体现

美有两种,一叫优美、二叫壮美。优美令人愉悦,壮美使人悲伤。跟美相反对的东西叫做“眩惑”,眩惑是一种萎靡不振、沉寂于欲望的病态心理。艺术创作者如果没有高超的思想水准,公众也不具备一定的审美趣味,那么眩惑就很容易借助奢靡、逐利的社会风气而大行其道,形成一种物欲横流的风气。

眩惑作为社会意识,总是与社会存在息息相关。我国辞赋之艳丽要首推六朝,六朝时期五胡乱华、南北分立,生活之欲空前助长。社会风气败坏,玄风与佛风畅行,名教几乎被推翻,遂使六朝骈文盛行,是眩惑之一时期也;及至残唐五代,眩惑之风又盛,前后两蜀及南唐皆是眩惑诗词的发源地,直到李后主横空出世,才 “变伶工之词为士大夫之词” 。到了南宋,宋词也开始向眩惑的方向演进,最终走向衰落。明清小说发轫于元末明初,早期尚有朴素话本之味,到了明朝中后期,愈发转向艳丽和情色,至清朝乾隆时候已经极盛行。

当代,由于人们日益增长的物质文化需求在缺乏正确引导的情况下,艺术也开始向眩惑的弯道拐进。各种影视、音乐和美术都出现了低俗、浓艳的现象。人们从艺术的欣赏中不再体会到优美感和壮美感,而是寻求精神的刺激,在文化快餐中填饱肚囊,从而滋长自己的生活之欲,温饱之后又思淫欲,造成痛苦感的加剧。故知眩惑在艺术中的危害极大,它把人从纯粹知识中拉回生活之欲里,在眩惑出现的地方,一切艺术品都被败坏了。

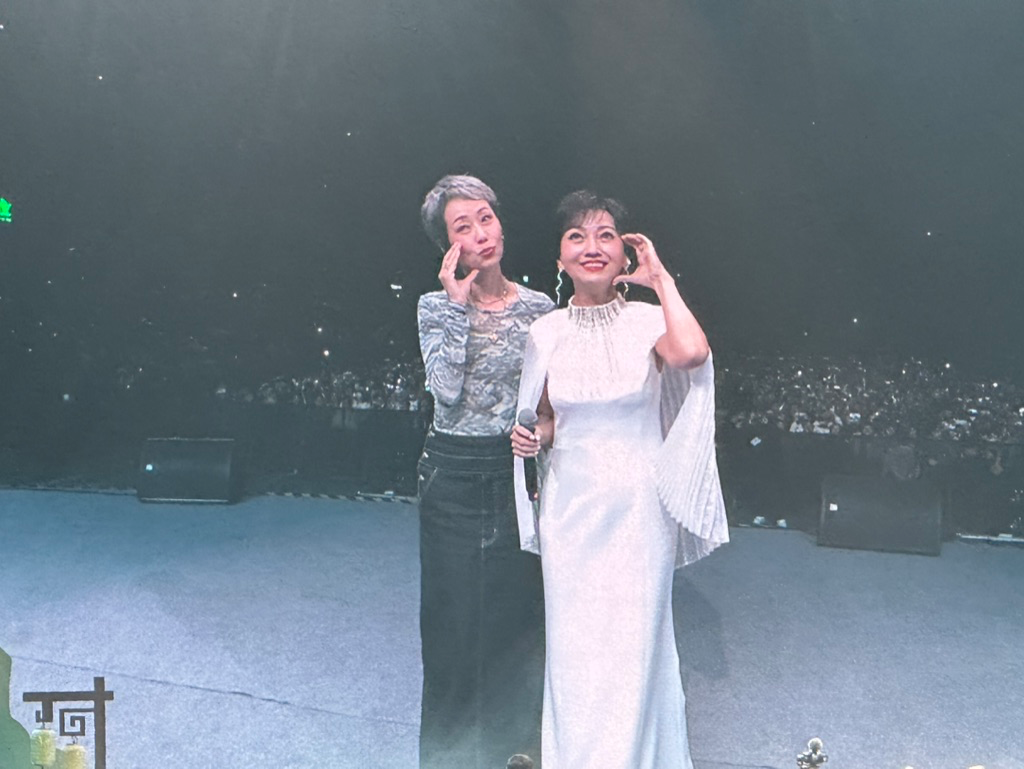

对此,《新白娘子传奇》这部剧是彻底的悲剧。

悲剧是壮美的展现,它通过使人的生活之欲消退,让人进入到纯粹知识中,触动心灵,从而使对生活做出的感悟。

中国人的艺术追求壮美感由来已久,如 屈原之《离骚》 , 贾谊之《鵩鸟赋》 都表达了一种求解脱的厌世壮美精神;在小说方面, 《搜神记》 之《韩凭妻》, 《水浒传》 之“神聚蓼儿洼”; 《金瓶梅》 写西门庆家门庭凋敝,金兵南下,其妻携其遗腹子孝哥投济南,途中遇普净和尚,至永福寺出家。

亚里士多德认为悲剧之所以能够感染人的情绪,使人的生活之欲消退,进入到纯粹认识中去感悟人生,在于恐惧和悲悯是人情所固有,悲剧旨在感发这些情绪,使精神受到洗涤,因此悲剧的目的在于伦理学之上。一句话——它展示了人生之真相!