先秦老子形象与历代老子图像关系

以下文章来源于文学与图像 ,作者苗学瑶

先秦老子形象来自于《道德经》中老子行文及其他典籍中对老子的描述。 在汉代画像石中出现最早的老子图像,画像石中的老子以孔子师的身份,作为贤人智者行世。 汉末兴起的道教将老子奉为始祖,并借鉴佛教作法,供奉老子造像,老子形象随着道教的发展而逐渐被神化,由人间的隐君子化为道家的太上老君。 老子作为仙人的形象也受到历代画家的青睐,老子肖像和事迹图代有继作。 民间对老子图像的创作持久不衰,各种工艺品表现关于老子主题。 不同时期和形式的老子图像与先秦老子形象乖合不一,先秦老子形象在后世的演变与社会思潮及时代画风的变化有关,其演化过程也是图像不断丰富的过程。

在第二十章中,作者用对比手法描绘了得道之人与世俗之人的差异,其本人的形象也在文字背后隐约可见:“绝学无忧。唯之与阿,相去几何?善之与恶,相去若何?人之所畏,不可不畏。荒兮,其未央哉!众人熙熙,如享太牢,如春登台。我独泊兮,其未兆……众人皆有以,而我独顽以鄙。我独异于人,而贵食母”,在这样诗话的语言里可见老子对道的向往追求和真挚,浓烈的诗人情怀。同样,在第十五章里,宏深的哲理和形象的表达融为一体:“古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯深不可识,故强为之容:豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若容,涣兮若冰之将释,敦兮其若朴,旷兮其若谷,混兮其若浊”。这些文字背后体现的老子是感情丰富的诗人形象。

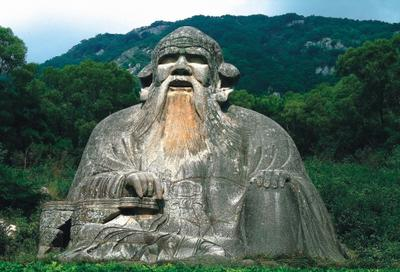

按照文如其人的说法,作《道德经》的老子该是沉静而饱含情感,内敛而睿智的哲人与诗人。当然,这样的推测是基于文如其人的假设,只是印象化的描述。而也正由于典籍中对老子的形象没有确切的描述,后世在将老子神化的过程中才有了更多想象的空间。老子的神化过程与汉末道教的兴起密切相关。道教创立之初,并不崇奉有形之物,汉末《老子想尔注》中载;“道至尊,微而隐,无状无像也;但可以从其诫,不可见知也。”道不可见,作为道的化身的老子自然也宜保持神秘色彩,不得形象外露。这一时期对于老子的崇奉不设偶像崇拜,唐释法琳《辩正论》卷六自注云“考梁、陈、齐、魏之前,唯以葫芦盛经,本无天尊形像”。《陶隐居内传》载:“在茅山中立佛道二堂,隔日朝礼,佛堂有像,道堂无像”。不过,虽然不见图像描绘,关于老子形象的描述有文字的记载,葛洪在《抱朴子内篇》说;“老君真形者……身长九尺,黄色,鸟喙,隆鼻,修眉长五寸,耳长七寸,额有三理上下彻,足有八卦”,将老子描述成充满异相的神灵,按照神仙面貌的标准塑造老子,开始了对老子的神化过程,也因此逐步改变了先秦老子的形象。

先秦典籍中,提到老子的地方很多,除了引述《老子》中的文字(如《荀子·天论》,《荀子·不苟》,《战国策·魏策》,《韩非子·解老》,《韩非子·喻老》),有关老子事迹的描述集中于“孔子问礼于老子”的情节,在《庄子·天运》,《庄子·田子方》,《礼记·曾子问》以及汉代司马迁的《史记·孔子世家》以及《史记·老子韩非列传》中都有相类似记载,可见这一故事在先秦到秦汉时十分流行,它也同《史记》中所载“老子出关”“老子授经”成为后世部分老子故事图的来源。

成书于战国末期的《吕氏春秋》在《孟春纪·贵公篇》也有关于老子的内容:“荆人有遗弓者,而不肯索,曰:‘荆人遗之,荆人得之,又何索焉?’孔子闻之曰:‘去其荆而可矣。’老聃闻之曰:‘去其人而可矣。’故老聃则至公矣。”此处虽有简单的故事情节,老子只是作为道家思想的代表,表达一种“至公”的理念而已。此外,旧题刘向所撰的《列仙传·卷上》有涉及老子部分,与《史记》所载相似,只是多了“乘牛车”的情节:“后周德衰,乃乘青牛车去,入大秦,过西关”。与之相关的同书《关令尹》一节也有文:“老子西游,喜先见其气,知有真人当过,物色而遮之,果得老子。老子亦知其奇,为著书授之。后与老子俱游,流沙化明,服苣胜实,莫知所终。”《列仙传》记录神仙事迹,宣传道家信仰,此处老子已由《史记》中的“隐君子”而升为列仙,更多了神秘色彩,而“乘青牛车”与 “先见其气”“流沙化明(原文是,当为胡)”说法显系后世传说中加入的成分,与先秦老子无涉。

历代以“老子骑牛”,“紫气东来”为题的画作与此微有出入,其所本当为《史记·老子韩非列传》中司马贞索隐所引汉刘向《列仙传》“老子西游,关令尹喜望见有紫气浮关,而老子果乘青牛而过也”,坐实了“骑牛”与“紫气”,也为后世相关题材的创作提供了文献来源。

综上,先秦时期有关老子事迹的描述集中在“孔子见老子”,“老子出关”,“老子授经”几个主题,而“老子骑牛”,“紫气东来”“老子化胡”属后世衍化,不在这一时期范围内。

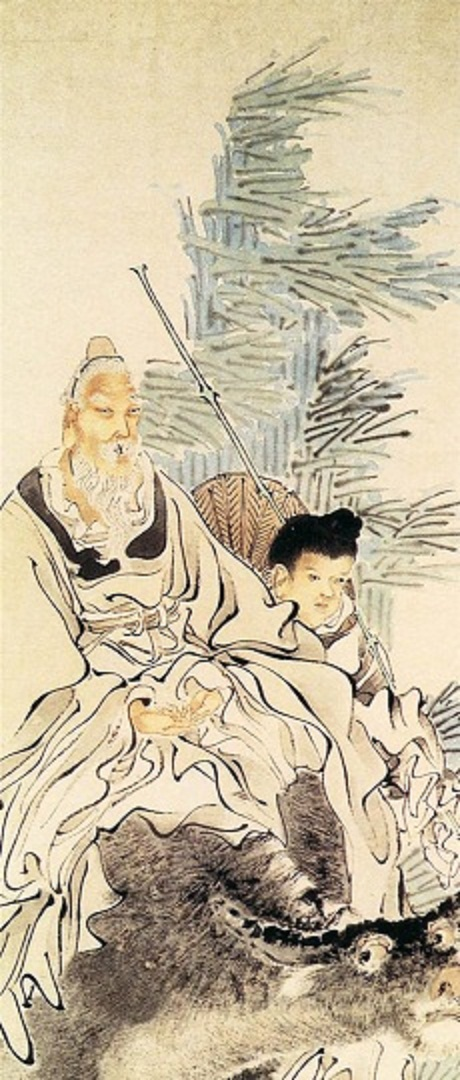

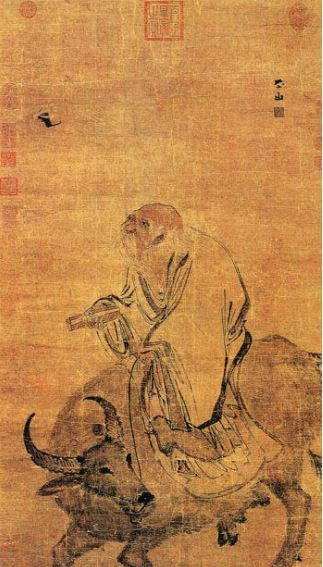

表现“老子骑牛”的画作有传北宋晁无咎的《老子骑牛图》,明代陈洪绶的《老子骑牛图册页》,明张路《老子骑牛图》(图8),明龚贤《老子骑牛图轴》,清任颐《老子骑牛图》,清任颐《紫气东来图》。画家偏爱“老子骑牛”主题,因为此时老子作为仙人的形象已经确立,骑牛虽然不见于正史记载,却与仙人的特征相符,因此大部分出关图的老子都坐于牛背之上,而骑牛图中老子的形象与本事图类“老子出关”里的也大致相似,有些还出于同一人之手,但其相互之间在构图,形象塑造,背景设置上都有各自的特点。

晁无咎的《老子骑牛图》里老子头顶凹凸无发,面露微笑,坐于牛上,牛则奋蹄瞠目,状甚强健。陈洪绶作品中的老子双眉紧锁,目光凝重,青牛脚下是绿草如茵,溪流潺潺。张路的老子皓首,手持《道德经》卷,目光注视一旁飞动的蝙蝠,青牛动势展开,回首后视。龚贤所作老子神色安闲,牛毛用多遍皴擦,富有质感。任颐的两幅作品都加入童子的形象,《紫气东来图》还附有两个仙鹤,并以人物头上的紫色作祥云的象征。这些细节在典籍中并没有相应的记载,作者如此处理是受到已经成型的神仙传说模式的影响,同时也与其本人的艺术化想象有关。

明代版画作品《列仙全传》,《列仙图赞》,《仙佛奇踪》都收有“老子骑牛”像,画面设置相似,唯《列仙图赞》中老子所乘为牛车,而其余两作皆为骑牛,老子乘青牛车的说法见于上文所引今传刘向《列仙传》中,而“骑牛”则见于《史记》司马贞索隐所引《列仙传》,同事而有异文,当为不同的传说,不过,历代相关图像中大部分选择“骑牛”而非“乘牛车”,应为老子骑牛的形象更符合仙人老子飘逸高世的特征,而“乘牛车”由于接近史实,缺少玄化色彩而为画作者所不取。

故宫博物院藏有一件清代木雕老子骑牛像,老子长髯,左持灵芝,右执书卷,悠然坐于牛背上。此像表现了民间工艺作品中对老子形象的想象,写《道德经》的老子与成仙的老子已融为一体,这也是先秦老子形象在后代演变过程中所发生的同样的变化。

“老子”的演变受道教对其神化的影响最大,除了形象之外,道家还通过虚构事迹来神化老子。在东晋葛洪的《神仙传》描述老子在历代有不同化身:“上三皇时为玄中法师,下三皇时为金阙帝君,伏羲时为郁华子,神农时为九灵老子,祝融时为广寿子,黄帝时为广成子……夏禹时为真行子,商汤时为锡则子,文王时为文邑先生。”到了宋代,还出现了详尽讲述老子事迹的《犹龙传》,对于老子降至历代为帝王师,所述与《神仙传》中内容大致相同。受其影响,南宋王利用创作了《写神老君别号事实图》,以卷轴画的形式,绘制了老子在不同时期所化的形象。画中的老子或躬身而立,或回首后视,或执扇,或荷杖,虽然形象各异,整体偏于清秀,与唐人像中丰腴的“老子”不同。

随着时间的发展,关于老子事迹的虚构逐步深入和系统,出现了“老子八十一化”说,历述其从出生前开始的诸种神迹,如“起无始”,“运自然”,“现真身”,“秉教法”等。这些事迹都有图像描绘,元宪宗时曾镌《老子化胡成佛经》中有“八十一化图”,明代也刊有《八十一化图》,此外在山西高平清梦观三清殿,甘肃平良庄浪紫禁山老君庙,甘肃兰州金天观,陕西佳县白云观三清殿(图9),甘肃崆峒山老君楼壁画上所绘皆为老子八十一化的内容。这些图像中既有老子等神灵形象,也有俗人形象,人物衣着大半为当时形制,通过一个个生活化的场景展现八十一化的内容,故事本身虚无飘渺,表现上却有现实感,可谓虚实结合。

“八十一化”说源于“老子化胡”说,同样是受到了佛教影响。最早由于《史记·老子韩非列传》中对于老子的记载过于简略,且有“莫知其所终”的说法,为后世虚构老子事迹留下了想象空间,随着佛教的传入,在佛,道抗争过程中,道教虚构了“老子化胡”说,即老子教化西域胡人,以显示道教高于佛教,这也与老子西出函谷关,莫知所终的说法不相违悖。不过也有论者指出,“老子化胡”的说法早在《老子化胡经》(西晋王浮作)产生之前的东汉就已存在,有可能是早期的佛教徒为了传教的方便而自我比附的,《后汉书·襄楷传》:“延熹九年,楷自家诣阙上疏曰:……闻宫中立黄老浮屠之祠……或言老子入夷狄为浮屠”。

无论怎样,“老子化胡”与佛教的传播密不可分,由此而发展出的“老子八十一化”图将老子塑造为变化莫测,无所不能的神灵,为道教吸引了更多的信众,这也是先秦老子形象的又一衍化。

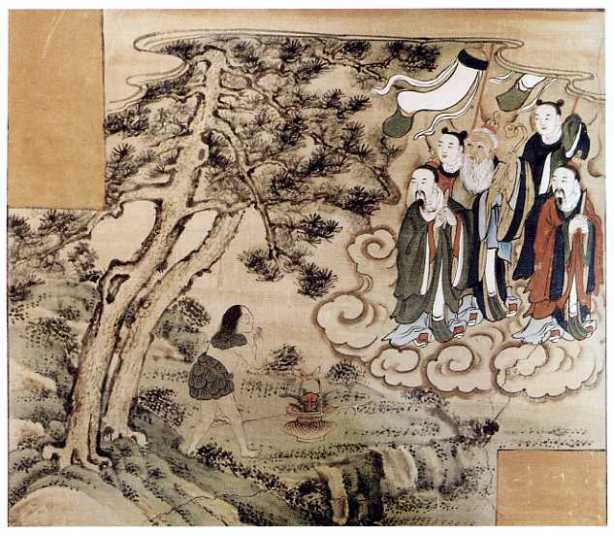

唐代儒释道三教并盛,宋元以后,三教合一的思想逐渐盛行,包含老子在内的“三教人物”图像也大量出现。绘画类的图像有明陈洪绶的《三教图》,明丁云鹏的《三教图》,清陈字的《三教图》,版画作品有明顾炳《顾氏画谱》中《三教图》。另外,还有明代嵩山少林寺《三教合一碑》。三幅《三教图》画作以及版画作品布局相似,释迦牟尼在中央偏后,居于画面主体位置,老子在其左下,孔子处右下方,三个人物大小相同,没有明显的主次之分。《三教合一碑》中部的线刻画描绘了一个三体合一的人物,正面为释迦牟尼头像,右侧为孔子形象,左侧则是头戴发髻老子像,三个头像合在一起,合肩合身,手捧九流混元图。

从空间设置上看,《三教合一碑》是《三教图》的进一步发展,不过是将三者融为一体,形象地展现了当时三教融合的思想。三教合一的思想早在南北朝时期已经产生,经历了南北朝到宋元长时间的激烈斗争,明清时期的三教融合是在相对平和的环境中展开的,在民间自发出现了很多三教题材的图像。

明代曹安曾指出“世之人,多以儒道释为图,或塑像于寺观”。明代中晚期兴起了很多三教堂,清柴萼《焚天庐丛录·卷二九》载“所谓三教堂者,据《文庙祀典》考,明英宗朝,民间绘老,孔,佛三像,名三教祠,永川训导某上疏言其非,下敕礼部禁革。是三教堂明代已行,绝无疑义 ……俞氏《印雪轩随笔》记万全县有三教堂,内供塑像三,释迦居中,孔子居左,老子居右,其义谓三教殊途,皆以行善为本。自明迄今,相沿成俗”。上述《三教图》也是在这种背景下产生,其所绘与三教堂塑像相似,为当时流行观念的反映。这些图像中的老子作为道教的代表人物,与孔子,释迦牟尼处于平等地位,已无始祖与天尊的神秘和神圣感。

综上,先秦时期老子模糊而神秘的形象在后世经历了一个不断演化的过程,从先秦典籍中所体现的哲人面貌到汉画像石中的智者形象到历代道教造像和画作中的仙人老子,老子形象的衍化与社会思潮及时代画风有着复杂的联系,其中尤以道教对老子的崇奉影响最大,随着道教的发展,老子形象不断演化,其图像也日益丰富和完善。